《结构力学》课程授课教案(讲义)第四章 影响线及其应用 4.4 影响线的应用

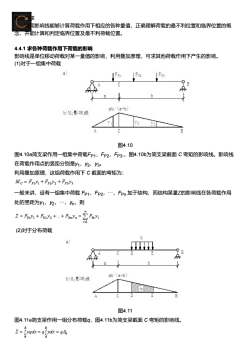

用影响线能够计算荷载作用下相应的各种量值,正确理解荷载的最不利位置和临界位置的概并能计算和判定临界位置及最不利荷载位置。4.4.1求各种荷载作用下荷载的影响影响线是单位移动荷载对某一量值的影响,利用叠加原理,可求其他荷载作用下产生的影响。(1)对于一组集中荷载a)1F:21Fr:IF:4商3BCab/(a-b)bM影响线CB图4.10图4.10a简支梁作用一组集中荷载Fp1,Fp2,Fp3,,图4.10b为简支梁截面C弯矩的影响线。影响线在荷载作用点的竖距分别是y1、y2、y3。利用叠加原理,这组荷载作用下C截面的弯矩为:Me=Fpyi + Fpay2 + Fp3y3一般来讲,设有一组集中荷载Fp1:Fp2,,Fpn加于结构,而结构某量Z的影响线在各荷载作用处的竖距为y1,y2,,yn,则ZFry:Z=Fp+Fpy2 +...+Fpmyn=2-1(2)对于分布荷载Qa)m3BCDEb大ab/(a-b)b)M.影响线DEC2图4.11图4.11a简支梁作用一组分布荷载q,图4.11b为简支梁截面C弯矩的影响线。Z-Jyqdx=qjydx=qAo

教学要求 利用影响线能够计算荷载作用下相应的各种量值,正确理解荷载的最不利位置和临界位置的概 念,并能计算和判定临界位置及最不利荷载位置。 4.4.1 求各种荷载作用下荷载的影响 影响线是单位移动荷载对某一量值的影响,利用叠加原理,可求其他荷载作用下产生的影响。 (1)对于一组集中荷载 图4.10 图4.10a简支梁作用一组集中荷载FP1,FP2,FP3 ,,图4.10b为简支梁截面 C 弯矩的影响线。影响线 在荷载作用点的竖距分别是y1、y2、y3。 利用叠加原理,这组荷载作用下 C 截面的弯矩为: 一般来讲,设有一组集中荷载 FP1,FP2,···,FPn 加于结构,而结构某量Z的影响线在各荷载作用 处的竖距为y1,y2,···,yn,则 (2)对于分布荷载 图4.11 图4.11a简支梁作用一组分布荷载q,图4.11b为简支梁截面 C 弯矩的影响线

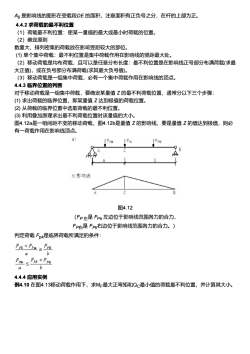

Ao是影响线的图形在受载段DE的面积,注意面积有正负号之分,在杆的上部为正4.4.2求荷载的最不利位置(1)荷载最不利位置:使某一量值的最大或最小时荷载的位置(2)确定原则数量大、排列密集的荷载放在影响竖距较大的部位。(1)单个集中荷载:最不利位置是集中荷载作用在影响线的竖距最大处。(2)移动荷载是均布荷载,且可以是任意分布长度:最不利位置是在影响线正号部分布满荷载(求最大正值),或在负号部分布满荷载(求其最大负号值)。(3)移动荷载是一组集中荷载,必有一个集中荷载作用在影响线的顶点。4.4.3临界位置的判断对于移动荷载是一组集中荷载,要确定某量值Z的最不利荷载位置,通常分以下三个步骤:(1)求出荷载的临界位置,即某量值Z达到极值的荷载位置。(2)从荷载的临界位置中选取荷载的最不利位置。(3)利用叠加原理求出最不利荷载位置时该量值的大小。图4.12a是一组间距不变的移动荷载,图4.12b是量值Z的影响线,要是量值Z的值达到极值,则必有一荷载作用在影响线顶点。a)JF.:[ Fr=Fr育RBC0b6)影响线ACB图4.12(FP左是FPk左边位于影响线范围各力的合力)Fp右是Fpk右边位于影响线范围各力的合力。)判定荷载Fpk是临界荷载所满足的条件:FpFPx+FPEabFpx+FPF班ba4.4.4应用实例例4.10在图4.13移动荷载作用下,求M=最大正弯矩和Qc最小值的荷载最不利位置,并计算其大小

A0 是影响线的图形在受载段DE 的面积,注意面积有正负号之分,在杆的上部为正。 4.4.2 求荷载的最不利位置 (1)荷载最不利位置:使某一量值的最大或最小时荷载的位置。 (2)确定原则 数量大、排列密集的荷载放在影响竖距较大的部位。 (1) 单个集中荷载:最不利位置是集中荷载作用在影响线的竖距最大处。 (2)移动荷载是均布荷载,且可以是任意分布长度:最不利位置是在影响线正号部分布满荷载(求最 大正值),或在负号部分布满荷载(求其最大负号值)。 (3)移动荷载是一组集中荷载,必有一个集中荷载作用在影响线的顶点。 4.4.3 临界位置的判断 对于移动荷载是一组集中荷载,要确定某量值 Z 的最不利荷载位置,通常分以下三个步骤: (1) 求出荷载的临界位置,即某量值 Z 达到极值的荷载位置。 (2) 从荷载的临界位置中选取荷载的最不利位置。 (3) 利用叠加原理求出最不利荷载位置时该量值的大小。 图4.12a是一组间距不变的移动荷载,图4.12b是量值 Z 的影响线,要是量值 Z 的值达到极值,则必 有一荷载作用在影响线顶点。 图4.12 (FP 左是 FPk 左边位于影响线范围各力的合力, FP右是 FPk右边位于影响线范围各力的合力。) 判定荷载 Fpk是临界荷载所满足的条件: 4.4.4 应用实例 例4.10 在图4.13移动荷载作用下,求MF最大正弯矩和QC最小值的荷载最不利位置,并计算其大小

30kNe2ma+b)M影电线④LolB.2/3C影响图4.13解:M=最大正弯矩:将均布荷载布满M=影响线的AB段。(M,)m=qA==x4x1×30=60kV2Qc最小值:将均布荷载布满Qc影响线的DE段。(0. )m = d =-×2x x 30 --20v/213

图4.13 解:MF最大正弯矩:将均布荷载布满MF影响线的AB段

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第四章 影响线及其应用 4.3 机动法作结构的影响线.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第四章 影响线及其应用 4.2 静力法作结构的影响线.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第四章 影响线及其应用 4.1 移动载荷和影响线的概念.pdf

- 《结构力学》课程教学资源(课件讲稿)第四章 影响线及其应用.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第三章 静定结构的受力分析 3.7 小结.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第三章 静定结构的受力分析 3.6 三铰拱.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第三章 静定结构的受力分析 3.5 组合结构.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第三章 静定结构的受力分析 3.4 静定平面桁架.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第三章 静定结构的受力分析 3.3 静定平面刚架.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第三章 静定结构的受力分析 3.2 多跨静定梁.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第三章 静定结构的受力分析 3.1 梁的内力计算回顾.pdf

- 《结构力学》课程教学资源(课件讲稿)第三章 静定结构的受力分析(刚架-组合结构).pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第二章 结构的几何构造分析 2.4 小结.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第二章 结构的几何构造分析 2.3 平面杆件体系的自由度计算.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第二章 结构的几何构造分析 2.2 平面几何不变体系的组成规律.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第二章 结构的几何构造分析 2.1 基本概念.pdf

- 《结构力学》课程教学资源(课件讲稿)第二章 结构的几何构造分析(几何组成分析).pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第一章 绪论 1.5 小结.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第一章 绪论 1.4 荷载的分类.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第一章 绪论 1.3 杆件结构的分类.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第四章 影响线及其应用 4.5 小结.pdf

- 《结构力学》课程教学资源(课件讲稿)第五章 结构的位移计算.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第五章 结构的位移计算 5.1 应用虚力原理求刚体体系的位移.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第五章 结构的位移计算 5.2 结构位移计算的一般公式.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第五章 结构的位移计算 5.3-4 荷载作用下的位移计算和举例.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第五章 结构的位移计算 5.5 图乘法.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第五章 结构的位移计算 5.6 温度改变时的位移计算.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第五章 结构的位移计算 5.7 变形体的虚功原理.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第五章 结构的位移计算 5.8 互等定理.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第五章 结构的位移计算 5.9 小结.pdf

- 《结构力学》课程教学资源(课件讲稿)第六章 力法.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第六章 力法 6.1 超静定结构的组成和超静定次数.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第六章 力法 6.2 力法的基本概念.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第六章 力法 6.3 力法解超静定结构.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第六章 力法 6.4 对称结构的计算.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第六章 力法 6.5 支座移动和温度改变时的计算.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第六章 力法 6.6 小结.pdf

- 《结构力学》课程教学资源(课件讲稿)第七章 位移法.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第七章 位移法 7.1 位移法的基本概念及等截面杆件的刚度方程.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第七章 位移法 7.2 位移法解超静定梁和无侧移刚架.pdf