《学前儿童发展科学》课程教学资源(案例)你的品德如何

实验六你的品德如何你是否思考过自己的道德标准?在生活中引导你对事物做出判断的道德准则到底是什么?如果你仔细思考一下这个问题,经验将告诉你,人们在思想和行为道德准则上存在很大的个体差异。道德准则一般被心理学家定义为:儿童和成人所拥有的用于判断对和错的态度和信念。个人道德准则是由其文化背景的行为准则和规范所决定的,而这些准则、规范已由个体内化为自已的一部分。道德准则不是与生俱来的,也就是说,刚出生的婴儿不具有道德道德准则。随着你从童年走向青年,长大成人以后,也就是形成了自己的是非观念。但是,这种道德观念从何而来?这种将一整套文化准则内化为个体自我意识一部分的过程又是怎样的呢?在道德形成的研究历史上,两位最著名和最具影响力的人物可能就是让皮亚杰和劳伦斯·柯尔波格。在皮亚杰的研究工作和柯尔波格的研究工作之间的二三十年中,儿童心理学家很少关注道德准则的问题。柯尔波格在芝加哥大学所做的研究综合并拓展了皮亚杰关于智力发展的很多观念,且重新激起了人们对该领域的研究兴趣。像其他人在过去所做过的一样,柯尔伯格也提出了这样的问题:没有是非观念的婴儿是如何形成道德准则的?循着皮亚杰的研究,柯尔伯格提出了自己的理论主张:人类所有的独一无二的道德判断能力是以一种可预测的方式在整个儿童时期逐步形成的。而且,他相信,与皮亚杰的智力发展阶段相似,道德准则也存在某种可确定的特定发展阶段。正如柯尔伯格所解释的,“儿童能够内化其父母以及其文化背景的道德价值观,而且只有当他逐渐把这些价值观与他已理解的社会秩序以及他作为一个社会自我的目标联系起来时,儿童才能将上述道德价值观内化为他自已的一部分”(柯尔伯格,1964)。换句话说,儿童必须达到某种智力发展阶段后才能达到一定的道德发展水平。有了这些想法,柯尔伯格便着手设计一种研究儿童道德判断能力的方法,从中便产生了他那得到广泛认可的道德发展理论理论假设柯尔伯格提出道德形成遵循一定的发展阶段,他使用阶段这一概念是相当严谨和准确的。我们很容易想到所有能力的发展都有一定阶段,但是,心理学家还是对那些随时间而逐渐发生的变化(比如一个人的身高)与在不同阶段差别很大的变化作了区分。因此,当柯尔伯格谈及“童年和少年时期道德结构发展阶段”时,他是指:(1)每个阶段都有一种独一无二的道德思维方式,而且不是对成人道德概念理解的逐渐深化:(2)各阶段总是以固定的顺序出现,不可能跳过任何一个阶段,也绝对没有倒退的情况出现:(3)阶段具有优势性,即儿童理解所有处于他们现有道德阶段以下的道德判断,且至多只能对他们所处阶段以上一个阶段的道德问题有某种程度理解。鼓励、教育和练习都不能使儿童向高于他们应有阶段的道德阶段发展。而且,儿童喜欢以他们所达到的最高道德发展水平来对事物进行判断。隐含在这一道德发展阶段中的规则是:无论个体之间是否存在经验和文化上的差异,发展阶段都是具有普遍性的,且它们以固定的顺序向前发展

实验六 你的品德如何 你是否思考过自己的道德标准?在生活中引导你对事物做出判断的道德准则 到底是什么?如果你仔细思考一下这个问题,经验将告诉你,人们在思想和行为 道德准则上存在很大的个体差异。道德准则一般被心理学家定义为:儿童和成人 所拥有的用于判断对和错的态度和信念。个人道德准则是由其文化背景的行为准 则和规范所决定的,而这些准则﹑规范已由个体内化为自己的一部分。道德准则 不是与生俱来的,也就是说,刚出生的婴儿不具有道德道德准则。随着你从童年 走向青年,长大成人以后,也就是形成了自己的是非观念。但是,这种道德观念 从何而来?这种将一整套文化准则内化为个体自我意识一部分的过程又是怎样 的呢? 在道德形成的研究历史上,两位最著名和最具影响力的人物可能就是让·皮亚 杰和劳伦斯·柯尔波格。在皮亚杰的研究工作和柯尔波格的研究工作之间的二三 十年中,儿童心理学家很少关注道德准则的问题。柯尔波格在芝加哥大学所做的 研究综合并拓展了皮亚杰关于智力发展的很多观念,且重新激起了人们对该领域 的研究兴趣。像其他人在过去所做过的一样,柯尔伯格也提出了这样的问题:没 有是非观念的婴儿是如何形成道德准则的? 循着皮亚杰的研究,柯尔伯格提出了自己的理论主张:人类所有的独一无二 的道德判断能力是以一种可预测的方式在整个儿童时期逐步形成的。而且,他相 信,与皮亚杰的智力发展阶段相似,道德准则也存在某种可确定的特定发展阶段。 正如柯尔伯格所解释的,“儿童能够内化其父母以及其文化背景的道德价值观, 而且只有当他逐渐把这些价值观与他已理解的社会秩序以及他作为一个社会自 我的目标联系起来时,儿童才能将上述道德价值观内化为他自己的一部分”(柯 尔伯格, 1964 )。换句话说,儿童必须达到某种智力发展阶段后才能达到一定 的道德发展水平。 有了这些想法,柯尔伯格便着手设计一种研究儿童道德判断能力的方法,从 中便产生了他那得到广泛认可的道德发展理论。 理论假设 柯尔伯格提出道德形成遵循一定的发展阶段,他使用阶段这一概念是相当严 谨和准确的。我们很容易想到所有能力的发展都有一定阶段,但是,心理学家还 是对那些随时间而逐渐发生的变化(比如一个人的身高)与在不同阶段差别很大 的变化作了区分。因此,当柯尔伯格谈及“童年和少年时期道德结构发展阶段” 时,他是指: ⑴ 每个阶段都有一种独一无二的道德思维方式,而且不是对成人 道德概念理解的逐渐深化; ⑵ 各阶段总是以固定的顺序出现,不可能跳过任何 一个阶段,也绝对没有倒退的情况出现;⑶ 阶段具有优势性,即儿童理解所有 处于他们现有道德阶段以下的道德判断,且至多只能对他们所处阶段以上一个阶 段的道德问题有某种程度理解。鼓励﹑教育和练习都不能使儿童向高于他们应有 阶段的道德阶段发展。而且,儿童喜欢以他们所达到的最高道德发展水平来对事 物进行判断。隐含在这一道德发展阶段中的规则是:无论个体之间是否存在经验 和文化上的差异,发展阶段都是具有普遍性的,且它们以固定的顺序向前发展

柯尔伯格相信,他能通过给不同年龄的儿童提供道德判断的机会,来对其道德形成阶段论加以探究。如果发现儿童做出道德决策的思维方式随年龄而有规律地发展,那么这将可以证明道德阶段论是基本正确的。方法柯尔伯格的研究方法相当简单。柯尔伯格的研究方法相当简单。他向不同年龄的儿童提供10个假定的道德两难故事。每位儿童需要接受两个小时的关于这些故事的访谈。研究者对访谈进行录音,以便对儿童所使用的道德推理进行进一步地分析。下面是柯尔伯格的两难故事中为人引用次数最多的两则:弟弟的难题”:乔的爸爸许诺说,如果乔挣够了50美元便可以拿这笔钱去野营。但后来他又改变了主意,让养把所挣得的50美元都交给他。养撤谎说只挣了10美元,他把10美元交给了爸爸,拿另外的40美元去野营。临走之前,养把挣钱和向爸爸撤谎的事告诉了他的弟弟阿里克斯。阿里克斯应该把事情的真相告诉他的爸爸吗?“海因茨的难题”:在欧洲,一位妇女因患有一种一种特殊的癌症而濒于死亡。医生们认为只有一种药或许能挽救她的生命。那是她所在镇上的药剂师最新研制的一种铺。这种药的成本昂贵,而且这位药剂师向购买者索要10倍于成本的高价。他花了200美元制造铺”,但在售出时,一小丸铺他就卖2000美元。这位病人的关叫海因茨,他向他认识的所有人都借了钱,但在最后他也只能借到1000美元,仅仅够要价的一半。他向药剂师恩求说他的妻子快死了,求求他便宜一点卖给他或者允许他以后再支付另一半的钱。但药剂师却说:“不行,我研制该药的目的就是为了赚钱。”所以,海因茨绝望了,他后来闯进了药店,为他的妻子偷了治病的药。海因茨应该这样做吗?柯尔伯格最初的被试是居住在芝加哥郊区的72名男孩。这些男孩分属于三个年龄组,即10岁、13岁和16岁。每个年龄组中有一半被试来自社会经济条件处于中下水平的家庭,而另一半则来自社会经济条件处于中上水平的家庭。在2个小时访谈中,这些孩子表达的道德观点从50~150个不等。下面是柯尔伯格所引用的4名不同年龄的儿童面对道德两难出境时所做的反应:丹尼(Danny),10岁,弟弟的难题:一方面,他应该告诉爸爸事情的真相,否则的话,他的爸爸或许会生他的气,甚至会打他的屁股。另一方面,也许他应保持沉默,否则他的哥哥会揍他。道恩(Don),13岁,海因茨难题:“是药剂师的错。他是不公道的,索要高价却不顾别人的死活。海因茨爱他的妻子,想救她。我认为任何人都会这么做的。我相信他不会被关进监狱。法官会全面看待这场官司并明白药剂师是漫天要价。33

柯尔伯格相信,他能通过给不同年龄的儿童提供道德判断的机会,来对其道 德形成阶段论加以探究。如果发现儿童做出道德决策的思维方式随年龄而有规律 地发展,那么这将可以证明道德阶段论是基本正确的。 方法 柯尔伯格的研究方法相当简单。柯尔伯格的研究方法相当简单。他向不同年 龄的儿童提供 10 个假定的道德两难故事。每位儿童需要接受两个小时的关于这 些故事的访谈。研究者对访谈进行录音,以便对儿童所使用的道德推理进行进一 步地分析。下面是柯尔伯格的两难故事中为人引用次数最多的两则: “ 弟弟的难题 ” :乔的爸爸许诺说,如果乔挣够了 50 美元便可以拿这笔钱 去野营。但后来他又改变了主意,让乔把所挣得的 50 美元都交给他。乔撒谎说 只挣了 10 美元,他把 10 美元交给了爸爸,拿另外的 40 美元去野营。临走之 前,乔把挣钱和向爸爸撒谎的事告诉了他的弟弟阿里克斯。阿里克斯应该把事情 的真相告诉他的爸爸吗? “海因茨的难题”:在欧洲,一位妇女因患有一种一种特殊的癌症而濒于死亡。 医生们认为只有一种药或许能挽救她的生命。那是她所在镇上的药剂师最新研制 的一种镭。这种药的成本昂贵,而且这位药剂师向购买者索要 10 倍于成本的高 价。他花了 200 美元制造“镭”,但在售出时,一小丸镭他就卖 2000 美元。这 位病人的丈夫叫海因茨,他向他认识的所有人都借了钱,但在最后他也只能借到 1000 美元,仅仅够要价的一半。他向药剂师恳求说他的妻子快死了,求求他便 宜一点卖给他或者允许他以后再支付另一半的钱。但药剂师却说:“不行,我研 制该药的目的就是为了赚钱。”所以,海因茨绝望了,他后来闯进了药店,为他 的妻子偷了治病的药。海因茨应该这样做吗? 柯尔伯格最初的被试是居住在芝加哥郊区的 72 名男孩。这些男孩分属于三 个年龄组,即 10 岁﹑ 13 岁和 16 岁。每个年龄组中有一半被试来自社会经济 条件处于中下水平的家庭,而另一半则来自社会经济条件处于中上水平的家庭。 在 2 个小时访谈中,这些孩子表达的道德观点从 50 ~ 150 个不等。 下面是柯尔伯格所引用的 4 名不同年龄的儿童面对道德两难出境时所做的 反应: 丹尼( Danny ) ,10 岁,弟弟的难题:“一方面,他应该告诉爸爸事情的真 相,否则的话,他的爸爸或许会生他的气,甚至会打他的屁股。另一方面,也许 他应保持沉默,否则他的哥哥会揍他。” 道恩( Don ) ,13 岁,海因茨难题:“是药剂师的错。他是不公道的,索要 高价却不顾别人的死活。海因茨爱他的妻子,想救她。我认为任何人都会这么做 的。我相信他不会被关进监狱。法官会全面看待这场官司并明白药剂师是漫天要 价

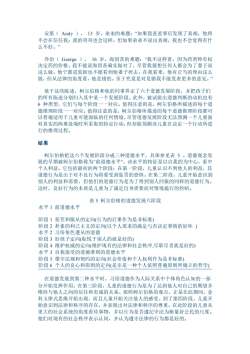

安第(Andy),13岁,弟弟的难题:“如果我爸爸事后发现了真相,他将不会在信任我;我的哥哥也会这样。但如果弟弟不说出真相,我也不会觉得有什么不好。”乔治(George),16岁,海因茨的难题:“我不这样看,因为药剂师有权决定药的价格。我不能说海因茨确实做对了,尽管我猜想任何人都会为了妻子而这么做。他宁愿进监狱也不愿看到他妻子死去。在我看来,他有正当的理由这么做,但从法律的角度看,他是错的。至于究竟是对是错我不能发表更多的意见。”基于这些陈述,柯尔伯格和他的同事界定了六个道德发展阶段,并把孩子们的所有陈述分别归入其中某一个发展阶段。此外,被试做出道德判断的动机也有6种类型,它们与每个阶段一一对应。值得注意的是,柯尔伯格所描述的每个道德推理阶段一一对应。值得注意的是,柯尔伯格所描述的每个道德推理阶段都可以普遍适用于儿童可能面临的任何情境。尽管道德发展阶段无法预测一个儿童面对真实的两难处境时所采取的特定行动,但却能预测该儿童在决定一个行动所进行的推理过程。结果柯尔伯格把这六个发展阶段分成三种道德水平,具体参见表5。道德观念发展的早期被柯尔伯格称为“前道德水平”,该水平的特征是以自我的为中心,看中个人利益。它包括最初的两个阶段:在第一阶段,儿童认识不到他人的利益,其道德行为是出于对不良行为将要受到惩罚的恐惧。在第二阶段,儿童开始意识到别人的利益和需要,但他们的道德行为是为了得到别人回报的同样的道德行为。这时,良好行为的本质是儿童为了满足自身需要而对情境施行的控制。表5柯尔伯格的道德发展六阶段水平1前道德水平阶段1惩罚和服从的定向(行为的后果作为是非标准)阶段2朴素的利已主义的定向(以个人需求的满足与否决定事情的好坏)水平2习俗角色遵从的道德阶段3好孩子定向(取悦于别人的就是好的)阶段4维护权威的定向(维护现有的法律和社会秩序,尽职尽责就是好的)水平3自我接受的道德准则的道德水平阶段5墨守法规和契约的定向(社会价值和个人权利作为是非标准)阶段6个人的良心和原则的定向(是非是一种个人依照普遍原则所确立的哲学)在道德发展到第二种水平时,习俗道德作为人际关系中个体角色认知的一部分开始发挥作用。在第三阶段,儿童的道德行为是为了达到他人对自已的期望并维持与他人之间的信任和忠诚的关系。按照柯尔伯格的观点,正是在此期间,金科玉律式思维开始出现,而且儿童开始关注他人的感受。到了第四阶段,儿童开始意识到法律和秩序的存在,并表现出对法律和秩序的尊重。在此阶段的儿童从更大的社会系统的角度看待事物,并以行为是否遵纪守法为衡量好公民的尺度。他们对现有的社会秩序表示认同,并认为遵守法律的行为都是好的

安第( Andy ), 13 岁,弟弟的难题:“如果我爸爸事后发现了真相,他将 不会在信任我;我的哥哥也会这样。但如果弟弟不说出真相,我也不会觉得有什 么不好。” 乔治( George ), 16 岁,海因茨的难题:“我不这样看,因为药剂师有权 决定药的价格。我不能说海因茨确实做对了,尽管我猜想任何人都会为了妻子而 这么做。他宁愿进监狱也不愿看到他妻子死去。在我看来,他有正当的理由这么 做,但从法律的角度看,他是错的。至于究竟是对是错我不能发表更多的意见。” 基于这些陈述,柯尔伯格和他的同事界定了六个道德发展阶段,并把孩子们 的所有陈述分别归入其中某一个发展阶段。此外,被试做出道德判断的动机也有 6 种类型,它们与每个阶段一一对应。值得注意的是,柯尔伯格所描述的每个道 德推理阶段一一对应。值得注意的是,柯尔伯格所描述的每个道德推理阶段都可 以普遍适用于儿童可能面临的任何情境。尽管道德发展阶段无法预测一个儿童面 对真实的两难处境时所采取的特定行动,但却能预测该儿童在决定一个行动所进 行的推理过程。 结果 柯尔伯格把这六个发展阶段分成三种道德水平,具体参见表 5 。道德观念发 展的早期被柯尔伯格称为“前道德水平”,该水平的特征是以自我的为中心,看中 个人利益。它包括最初的两个阶段:在第一阶段,儿童认识不到他人的利益,其 道德行为是出于对不良行为将要受到惩罚的恐惧。在第二阶段,儿童开始意识到 别人的利益和需要,但他们的道德行为是为了得到别人回报的同样的道德行为。 这时,良好行为的本质是儿童为了满足自身需要而对情境施行的控制。 表 5 柯尔伯格的道德发展六阶段 水平 1 前道德水平 阶段 1 惩罚和服从的定向(行为的后果作为是非标准) 阶段 2 朴素的利己主义的定向(以个人需求的满足与否决定事情的好坏 ) 水平 2 习俗角色遵从的道德 阶段 3 好孩子定向(取悦于别人的就是好的) 阶段 4 维护权威的定向(维护现有的法律和社会秩序,尽职尽责就是好的) 水平 3 自我接受的道德准则的道德水平 阶段 5 墨守法规和契约的定向(社会价值和个人权利作为是非标准) 阶段 6 个人的良心和原则的定向(是非是一种个人依照普遍原则所确立的哲学) 在道德发展到第二种水平时,习俗道德作为人际关系中个体角色认知的一部 分开始发挥作用。在第三阶段,儿童的道德行为是为了达到他人对自己的期望并 维持与他人之间的信任和忠诚的关系。按照柯尔伯格的观点,正是在此期间,金 科玉律式思维开始出现,而且儿童开始关注他人的感受。到了第四阶段,儿童开 始意识到法律和秩序的存在,并表现出对法律和秩序的尊重。在此阶段的儿童从 更大的社会系统的角度看待事物,并以行为是否遵纪守法为衡量好公民的尺度。 他们对现有的社会秩序表示认同,并认为遵守法律的行为都是好的

当一个人进入第三种水平时,他的道德判断开始超越现有的法律。在第五阶段,人们开始承认某些法律比另外一些法律好。现实中有合情不合法的事,也有合法不合情的事。处于此阶段的个体仍相信,为了维护社会和谐人们应该遵守法律,但他们也会通过特定的程序寻求对法律的修正。柯尔伯格声称,这一阶段的人在尝试调和道德和法律时将面临冲突。最后,如果一个人达到了第六阶段,他或她的道德判断将建立在对普遍道德行为准则的信仰之上,当法律与道德准则相冲突时,个体将依据他她的道德准则做出决策而不考虑法律。决定道德的将是个体内在的良心。柯尔伯格在本篇论文的研究以及以后的其他研究中均发现,只有极少数人能够完全达到第六阶段。他最后认为,这种道德推理水平只能在具有道义感的伟大领导者身上发现,比如圣雄甘地(Gandhi)、梭罗(Thoreau)、以及马丁路德金(MartinLutherKing)等。柯尔伯格认为:道德的动机层面可以用被试在论证道德行为时所提到的动机加以界定。6种动机水平是彼此独立的,每一种动机都对应一种道德发展阶段,具体如下:(1)为他人惩罚,(2)对物品的占有或得到他人的奖励,(3)受到他人的遣责,(4)被公认的权威斥责并伴有罪恶感,(5)所在群体的尊重和不敬,(6)自我谴责。”最后,柯尔伯格的道德阶段论至关重要的一点是:各种水平的道德推理是随着年龄的增长而发展的。为了验证这一观点,柯尔伯格依据儿童的年龄分析各个发展阶段所对应的儿童对两难问题的回答。很明显,随着年龄的增长,儿童更多地使用高级阶段的道理推理能力对于更高一级道德阶段的发展而言是必不可少的。讨论在柯尔伯格就是他的研究结果所做的讨论中,他指出:这一新的概念体系阐明了儿童是如何以一系列可预测的有序阶段来对他周围的世界进行积极的道德构建的。对儿童而言,这一过程不应被简单地视为成人通过口头解释和惩罚使其道德准则同化和内化为儿童的一部分,而应被视为一种儿童与社会和文化环境相互作用而发展起来的道德认知结构。按照这一观点,儿童不仅仅是在学习道德标准,而且是在建构道德标准。这就意味着一个儿童在完成了第一阶段和第二阶段的道德认知建构前,根本无法理解和使用第三阶段的道德推理。同理,一个人除非已经经历而且建构了前四个阶段的内在道德模式,否则他是不会使用属于第五阶段的基本人权的概念来解决道德两难问题的。我们将稍后对柯尔伯格在该研究以及随后的研究中所涉及到的更深含义进行讨论。一节选自:哈克(著),白学军等(译),《改变心理学的40项研究:探索心理学研究的历史》,中国轻工业出版社,2004年

当一个人进入第三种水平时,他的道德判断开始超越现有的法律。在第五阶 段,人们开始承认某些法律比另外一些法律好。现实中有合情不合法的事,也有 合法不合情的事。处于此阶段的个体仍相信,为了维护社会和谐人们应该遵守法 律,但他们也会通过特定的程序寻求对法律的修正。柯尔伯格声称,这一阶段的 人在尝试调和道德和法律时将面临冲突。 最后,如果一个人达到了第六阶段,他或她的道德判断将建立在对普遍道德 行为准则的信仰之上,当法律与道德准则相冲突时,个体将依据他∕她的道德准 则做出决策而不考虑法律。决定道德的将是个体内在的良心。柯尔伯格在本篇论 文的研究以及以后的其他研究中均发现,只有极少数人能够完全达到第六阶段。 他最后认为,这种道德推理水平只能在具有道义感的伟大领导者身上发现,比如 圣雄甘地( Gandhi )﹑梭罗 (Thoreau) ﹑以及马丁·路德·金( Martin Luther King )等。 柯尔伯格认为: “ 道德的动机层面可以用被试在论证道德行为时所提到的动机加以界定。 6 种动机水平是彼此独立的,每一种动机都对应一种道德发展阶段,具体如下: ( 1 )为他人惩罚,( 2 )对物品的占有或得到他人的奖励,( 3 )受到他 人的谴责,( 4 )被公认的权威斥责并伴有罪恶感,( 5 )所在群体的尊重和 不敬,( 6 )自我谴责。” 最后,柯尔伯格的道德阶段论至关重要的一点是:各种水平的道德推理是随 着年龄的增长而发展的。为了验证这一观点,柯尔伯格依据儿童的年龄分析各个 发展阶段所对应的儿童对两难问题的回答。很明显,随着年龄的增长,儿童更多 地使用高级阶段的道理推理能力对于更高一级道德阶段的发展而言是必不可少 的。 讨论 在柯尔伯格就是他的研究结果所做的讨论中,他指出:这一新的概念体系阐 明了儿童是如何以一系列可预测的有序阶段来对他周围的世界进行积极的道德 构建的。对儿童而言,这一过程不应被简单地视为成人通过口头解释和惩罚使其 道德准则同化和内化为儿童的一部分,而应被视为一种儿童与社会和文化环境相 互作用而发展起来的道德认知结构。按照这一观点,儿童不仅仅是在学习道德标 准,而且是在建构道德标准。这就意味着一个儿童在完成了第一阶段和第二阶段 的道德认知建构前,根本无法理解和使用第三阶段的道德推理。同理,一个人除 非已经经历而且建构了前四个阶段的内在道德模式,否则他是不会使用属于第五 阶段的基本人权的概念来解决道德两难问题的。我们将稍后对柯尔伯格在该研究 以及随后的研究中所涉及到的更深含义进行讨论。 ——节选自:哈克(著),白学军等(译),《改变心理学的 40 项研究:探索 心理学研究的历史》,中国轻工业出版社,2004 年

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(案例)爱的发现.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(案例)观察力.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(案例)如何培养孩子的观察力.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(案例)父母情绪影响幼儿心理健康.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(试卷习题)试题4题目.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(试卷习题)试题4答案.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(试卷习题)试题3题目.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(试卷习题)试题3答案.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(试卷习题)试题2题目.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(试卷习题)试题2答案.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(试卷习题)试题1题目.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(试卷习题)试题1答案.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(试卷习题)学前心理学教学案例集.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(试卷习题)感知觉(答案).doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(试卷习题)感知觉(题目).doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(试卷习题)想象(含参考答案).doc

- 《幼儿园管理》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 幼儿园环境创设与管理.ppt

- 《幼儿园管理》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 幼儿园管理概述.ppt

- 《幼儿园管理》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 幼儿园的筹建.ppt

- 《幼儿园管理》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 幼儿园一日活动管理.ppt

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(案例)情绪实验.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(案例)看不见不等于看不到.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(案例)攻击性行为.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学资源(案例)视觉悬崖.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学课件(PPT讲稿)学前儿童思维的发展.ppt

- 《学前儿童发展科学》课程教学课件(PPT讲稿)学前儿童言语的发展.ppt

- 《学前儿童发展科学》课程教学课件(PPT讲稿)学前儿童想象的发展.ppt

- 《学前儿童发展科学》课程教学课件(PPT讲稿)学前儿童记忆的发展.ppt

- 《学前儿童发展科学》课程教学课件(PPT讲稿)学前儿童注意的发展.pptx

- 《学前儿童发展科学》课程教学课件(PPT讲稿)儿童认知的发展——学前儿童感知觉发展.ppt

- 《学前儿童发展科学》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 学前儿童心理的发展(3-6岁).ppt

- 《学前儿童发展科学》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 先学前儿童心理的发展.ppt

- 《学前儿童发展科学》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 学前儿童发展科学概述.ppt

- 《学前儿童发展科学》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 学前儿童发展的基本理论.pptx

- 《学前儿童发展科学》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 婴儿心理的发展.ppt

- 《教学论》课程教学大纲.doc

- 《学前儿童发展科学》课程教学大纲 The science of Pre-school children Development.doc

- 《学前儿童发展科学》课程授课教案(石河子大学:李攀).doc

- 《教学论》课程授课教案.doc

- 《教学论》课程教学资源(试卷习题)复习题(无答案).doc