《基础化学》课程授课教案(分析化学讲义)第八章 吸光光度法

第八章吸光光度法 基于物质对光的选择性吸收而建立的分析方法称为吸光光度法,包括比色法,可见分光 光度法(visible spectrophotometry)及紫外汁光光度法(。ltravi.)letspectrophotometry)等。 本章重点讨论可见分光光度法。 许多物质是有颜色的,如高锰酸御水溶液呈深紫色,C水溶液呈蓝色。这些物质愈浓, 颜色俞深。可以用比物领色的深战来测定物质的浓府,议种定方法就称为比色分析法。游 若近代测试仪器的发展,目前已普遍地使用分光光度计测量物质的吸光程度。应用分光光度 计的分析方法称为分光光度法 例如,含铁量为0.001%的试样,若用滴定法测定,称量1g试样,仅含铁0.01mg 用1.6幸10-mol.LKC0,标准溶液来滴定,仅需消耗0.02mL即达终点。一般滴定 管的读数误差为0.02L。显然,不能用滴定法测定上述试样中微量铁。但是如果将含 0.01mg铁的试样,在容量瓶中配成50mL溶液,在一定条件下,用1,10一邻二氮杂菲 显色,即生成橙红色的1,10一邻二氮杂菲亚铁配合物: 11 Fe2+3 1,10-邻二氮杂菲 橙红色 通常吸光光度法所测试液的浓度下限达10~10mol.L,具有较高的灵敏度,适用于 微量组分的测定。某些新技术如催化分光光度法,灵敏度更高可达~108ol.·L。 吸光光度法测定的相对误差约为2%~5%,可满足微量组分测定对准确度的要求。另 外,吸光光度法测定迅速,仪器操作简单,价格便宜,应用广泛,几乎所有的元机物质和许 多有机物质的微量成分都能用 此法进行测定。它还常用于化学平衡等的研究。因此吸光光度 法对生产或科学研究都有极其重要的意义。 §8一1吸光光度法基本原理 物质对光的选择性吸收 当光束照射到物质上时,光与物质发生相互作用,于是产生反射、散射、吸 酮式和烯醇式互变异构体亦因为前者无共轭体系而后者有共轭体系得以区别。 纯度检查如果某化合物在紫外光某区域没有吸收峰,而杂质有较强吸收,就可方便地 检出该化合物中痕量杂质。例如乙醇中有无杂质苯,只要观察在256m处有无茶的吸收即 可,因为苯在此有吸收而乙醇无吸收 主成分有吸收,而杂质无吸收,则可在主成分的入处测量吸收系数,并与理论值比 较来检查纯度。 收或透射.如图9一1所示。若被照射物系均匀溶液,则光的散射可以忽略 人眼能感觉到的光称为可见光。在可见光区,不同波长的光呈现不同的颜 色。当一束白光(由各种波长的光按一定比例组成)如 日光或白炽灯光等通过某一有色溶液时, 一些波长的光 界面反射损 被溶液吸收,另一些波长的光则透过。透射光(或反射 光)刺激人眼而使人感觉到颜色的存在。因此溶液的颜 一透射光宋 入射光束 面反射损失 图9-1溶液对光的作用示意图

第八章 吸光光度法 基于物质对光的选择性吸收而建立的分析方法称为吸光光度法,包括比色法,可见分光 光度法(visible spectrophotometry)及紫外汁光光度法(。ltravi。)letspectrophotometry)等。 本章重点讨论可见分光光度法。 许多物质是有颜色的,如高锰酸钾水溶液呈深紫色,Cu2+水溶液呈蓝色。这些物质愈浓, 颜色愈深。可以用比较颜色的深浅来测定物质的浓度,这种测定方法就称为比色分析法。随 着近代测试仪器的发展,目前已普遍地使用分光光度计测量物质的吸光程度。应用分光光度 计的分析方法称为分光光度法。 例如,含铁量为 0.001%的试样,若用滴定法测定,称量 1g 试样,仅含铁 0.01 mg, 用 1.6 * 10-3mol. L -lK2Cr2O7,标准溶液来滴定,仅需消耗 0.02mL 即达终点。一般滴定 管的读数误差为 0.02 mL。显然,不能用滴定法测定上述试样中微量铁。但是如果将含 0.01mg 铁的试样,在容量瓶中配成 50 mL 溶液,在一定条件下,用 1,10 一邻二氮杂菲 显色,即生成橙红色的 1,10-邻二氮杂菲亚铁配合物: 通常吸光光度法所测试液的浓度下限达 10-5~10-6mol.L-l,具有较高的灵敏度,适用于 微量组分的测定。某些新技术如催化分光光度法,灵敏度更高可达~10-8mol.·L -1。 吸光光度法测定的相对误差约为 2%~5%,可满足微量组分测定对准确度的要求。另 外,吸光光度法测定迅速,仪器操作简单,价格便宜,应用广泛,几乎所有的元机物质和许 多有机物质的微量成分都能用此法进行测定。它还常用于化学平衡等的研究。因此吸光光度 法对生产或科学研究都有极其重要的意义。 §8—1 吸光光度法基本原理 物质对光的选择性吸收 当光束照射到物质上时,光与物质发生相互作用,于是产生反射、散射、吸 酮式和烯醇式互变异构体亦因为前者无共轭体系而后者有共轭体系得以区别。 纯度检查 如果某化合物在紫外光某区域没有吸收峰,而杂质有较强吸收,就可方便地 检出该化合物中痕量杂质。例如乙醇中有无杂质苯,只要观察在 256 nm 处有无苯的吸收即 可,因为苯在此有吸收而乙醇无吸收。 若主成分有吸收,而杂质无吸收,则可在主成分的λmax处测量吸收系数,并与理论值比 较来检查纯度。 收或透射.如图 9 一 1 所示。若被照射物系均匀溶液,则光的散射可以忽略。 人眼能感觉到的光称为可见光。在可见光区,不同波长的光呈现不同的颜 色。当一束白光(由各种波长的光按一定比例组成)如 日光或白炽灯光等通过某一有色溶液时,一些波长的光 被溶液吸收,另一些波长的光则透过。透射光(或反射 光)刺激人眼而使人感觉到颜色的存在。因此溶液的颜

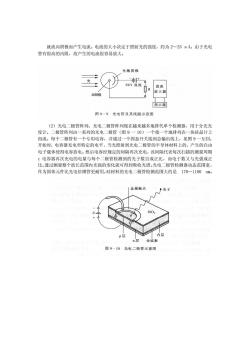

色由透射光的波长所决定。能够组成白光的两种光称为补色光,两种颜色互为补色。如硫酸 铜溶液因吸收白光中的黄色光而呈现蓝色,黄色与蓝色即为补色。表 一1列出了物质颜色 与吸收光颜色的互补关系。 表9-1物质颜色与吸收光颜色的互补关系 吸收光 物质颜色 额色 波长/nm 黄绿 400-450 黄 450-480 绿蓝 480-490 490-500 500一56 黄 560-58 580-60 当一束光照射到某物质或其溶液时,组成该物质的分子、原子或离子与光子发生“碰撞” 光子的能量被分子、原子所吸收,使这些特子由最低能本(基态)跃千到较高能态(激发态) M+hw一M (基态) (藏发态) 被激发的粒子约在10s后又回到基态,并以热或荧光等形式释放能量。 分子、原子或离子具有不连续的量子化能级,如图9一2.仅当照射光的光子能量(v) 与被照射物质粒子的基态和激发态能量之差相当时才能发生吸收。不同的物质微粒由于结构 不同而具有不同的最子化能级,其能量差也不相同, 所以物质对光的吸收具有选择性。 0 TB 0.40 。 1 0.100 纯装动 0 -0 图9-2 双原子分子能级跃进 图9-31,10-邻二氮杂菲亚 A,B为电子能级, =0,1,1 为A 铁溶液的吸收曲线 各动能级,=0,1,2, ”为=0 动能级中各转动能级

色由透射光的波长所决定。能够组成白光的两种光称为补色光,两种颜色互为补色。如硫酸 铜溶液因吸收白光中的黄色光而呈现蓝色,黄色与蓝色即为补色。表 9一 1列出了物质颜色 与吸收光颜色的互补关系。 当一束光照射到某物质或其溶液时,组成该物质的分子、原子或离子与光子发生“碰撞”, 光子的能量被分子、原子所吸收,使这些粒子由最低能态(基态)跃迁到较高能态(激发态): 被激发的粒子约在 10 -8 s 后又回到基态,并以热或荧光等形式释放能量。 分子、原子或离子具有不连续的量子化能级,如图 9—2。仅当照射光的光子能量(hv) 与被照射物质粒子的基态和激发态能量之差相当时才能发生吸收。不同的物质微粒由于结构 不同而具有不同的量子化能级,其能量差也不相同。 所以物质对光的吸收具有选择性

将不同波长的光透过某一固定浓度和厚度的有色溶液,测量每一波长下有色溶液对光的 吸收程度(即吸光度A),然后以波长为横坐标,以吸光度A为纵坐标作图,即可得吸收曲 线(吸收光谱,absorption spectrum)。它描述了物质对不同波长光的吸收能力。如图9 所示,图中I、Ⅱ、Π分别为0.0002mg·mL、0.0004mg·mL和0.0006mg·mL的 1,10一邻二氨杂菲亚铁的吸收曲线。可见,对不同波长的光吸收情况不同。对510m的绿 色光吸收最多,有一吸收高峰,相应的波长称最大吸收波长,用)m表示。对波长600m 以卜的橙红色光,则几乎不吸收,完全透过,所以溶液呈现橙红色。这说明了物质呈色的原 因及对光的选择性吸收。不同物质其吸收曲线的形状和最大吸收波长各不相同。根据这个特 性可用作物质的初步定性分析。不同浓度的同一物质,最大吸收波长不变,在吸收蜂及附 处的吸光度随浓度增加而增大。根据这个特性可对物质定量分析。若在)x处测定吸光度, 则灵敏度最高。因此,吸收曲线是吸光光度法定量分析时选择测定波长的重要依据。 光的吸收基本定律—朗伯一比尔定律 当一束平行单色光通过单一均匀的、非散射的吸光物质溶液时,溶质吸收了光能,光的 强度就要减弱。溶液的浓度C愈大,液层厚度b愈厚,人射光愈强,则光被吸收得愈多, 光强度的减弱也愈显著。它是由实验观察得到的。 A=-lg T=lg=alx (9-1) 式中:A为吸光度(absorbance):片T为透光度(transmltance),T曰/I0,l0为人射光强度:I 为透射光强度。比例常数a称为吸收系数,A为量纲为一的量,通常b以cm为单位,如 果c以g·L-1为单位,则a的单位为L·g-1·am一1。如c以molL-1为单位,则 此时的吸收系数称为摩尔吸收系数(molar absorPivity),用符号k表示,单位为L·mol ·c一1。于是(9-1)式可表示为 A=kbc (9-2) 式(9一1)和式(9-2)是朗伯一比尔(Lambert-一Bcer)定律的数学表达式。此定律不仅 适用于溶液,也适用于其他均匀非散射的吸光物质(气体或固体),是各类吸光光度法定量 分析的依据。这种关系也常用回归方程式表示 剂的情况下的 处我整光程中的吸光,是物质吸光能力的最度。它可作为定性整定的 特征常数,数 上等于浓度 为m0 也可用以估量定量方法的灵敏度:k值念大,方法的灵敏度愈高。由实验结果计算k时,常 以被测物质的总浓度代替吸光物质的浓度,这样计算的k值实际上是表观摩尔吸收系数。 k与a的关系为 k=Md (9-3) 式中M为物质的摩尔质量。 在多组分体系中,如果各种吸光物质之间没有相互作用,这时体系的总吸光度等于各组 分吸光度之和,即吸光度具有加和性。由此可得 Ae=A1+A2+.+A=11+2bce2+.+,c (9-4) 式中下角标指吸收组分1,2,n

将不同波长的光透过某一固定浓度和厚度的有色溶液,测量每一波长下有色溶液对光的 吸收程度(即吸光度 A),然后以波长为横坐标,以吸光度 A 为纵坐标作图,即可得吸收曲 线(吸收光谱,absorption spectrum)。它描述了物质对不同波长光的吸收能力。如图 9—3 所示,图中Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ分别为 0.000 2mg·mL-l、0.000 4 mg·mL-l 和 0.000 6 mg·mL-l的 1,10-邻二氮杂菲亚铁的吸收曲线。可见,对不同波长的光吸收情况不同。对 510 nm 的绿 色光吸收最多,有一吸收高峰,相应的波长称最大吸收波长,用 λmax 表示。对波长 600 nm 以卜的橙红色光,则几乎不吸收,完全透过,所以溶液呈现橙红色。这说明了物质呈色的原 因及对光的选择性吸收。不同物质其吸收曲线的形状和最大吸收波长各不相同。根据这个特 性可用作物质的初步定性分析。不同浓度的同一物质,最大吸收波长不变,在吸收峰及附近 处的吸光度随浓度增加而增大。根据这个特性可对物质定量分析。若在 λmax 处测定吸光度, 则灵敏度最高。因此,吸收曲线是吸光光度法定量分析时选择测定波长的重要依据。 光的吸收基本定律——朗伯一比尔定律 当一束平行单色光通过单一均匀的、非散射的吸光物质溶液时,溶质吸收了光能,光的 强度就要减弱。溶液的浓度 C 愈大,液层厚度 b 愈厚,人射光愈强,则光被吸收得愈多, 光强度的减弱也愈显著。它是由实验观察得到的。 式中:A 为吸光度(absorbance);T 为透光度(transmlttance),T=I/I0,I0 为人射光强度;I 为透射光强度。比例常数 a 称为吸收系数,A 为量纲为一的量,通常 b 以 cm 为单位,如 果 c 以 g·L-l 为单位,则 a 的单位为 L·g–1·cm—1。如 c 以 mol·L-1 为单位,则 此时的吸收系数称为摩尔吸收系数(molar absorPtivity),用符号 k 表示,单位为 L·mol— l·cm—1。于是(9—1)式可表示为 A=kbc (9-2) 式(9 一 1)和式(9-2)是朗伯一比尔(Lambert—Beer)定律的数学表达式。此定律不仅 适用于溶液,也适用于其他均匀非散射的吸光物质(气体或固体〕,是各类吸光光度法定量 分析的依据。这种关系也常用回归方程式表示。 K 是吸光物质在特定波长和溶剂的情况下的一个特征常数,数值上等于浓度为 lmol·L -1 吸光物质在 1cm 光程中的吸光度,是物质吸光能力的量度。它可作为定性鉴定的参数, 也可用以估量定量方法的灵敏度:k 值愈大,方法的灵敏度愈高。由实验结果计算 k 时,常 以被测物质的总浓度代替吸光物质的浓度,这样计算的 k 值实际上是表观摩尔吸收系数。 k与 a 的关系为 k=Md (9—3) 式中 M 为物质的摩尔质量。 在多组分体系中,如果各种吸光物质之间没有相互作用,这时体系的总吸光度等于各组 分吸光度之和,即吸光度具有加和性。由此可得 式中下角标指吸收组分 1,2,.,n

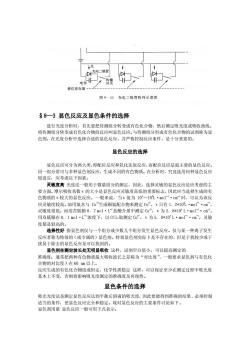

偏离比尔定律的原因 通常在分光光度定量分析中,需要绘制标准曲线,即在固定液层厚度及人射光的波长和 强度的情况下,测定一系列不同浓度的标准溶液的吸光度,以吸光度为纵坐标,标准溶液浓 度为横坐标作图。根据朗伯一比尔定律,这时应得到一条通过原点的直线。该直线称为标准 曲线或工作曲线。在相同条件下测得试液的吸光度,从工作曲线上就可查得试液的浓度,这 就是工作曲线法。但在实际工作中,特别是在溶液浓度较高时,常会出现标准曲线不成直线 (如图、 示)的现象 这种现象称为偏离比尔 律 待测试 液浓 在标 弯曲部分,则根据吸光度计算试样浓度时将引人较大的误差。因此,了解偏离比尔定律的原 因,以便对测定条件作适当的选择和控制。 引起偏离比尔定律的主要原因是目前仪器不能提供 真正的单色光(由同 长的光子组成的光),以及吸光 物质性质的改变,并不是由定律本身不严格所引起的。因 一偏离 此,这种偏离只能称为表观偏离,现就引起偏离的主要原 因讨论如下。 非单色光引起的偏离朗伯一比尔定律的基本假 设条件是人射光为单色光。但目前仪器所提供的人射光实 际上是由波长范围较窄的光带组成的复合光。由于物质为 图9一4光度分析工作白线 不同波长光的吸收程度不同,因而引起了对比尔定律的偏离。为讨论方便起见,假设人射光 仅由两种波长入1和2的光组成,两波长下比尔定律是适用的。 对于,吸光度为A',则 A=g,l=6×10 对于2,吸光度为A”,则 A=g4=×10 复合光时,人射光强度为(。'+H。”),透视光强度为('+山,”),因此,所的吸光度为 A=+ (9-5) (I) A=g×10*+i6×104 (9-6) 当kk?时,A=kbc成直线关系。如果k≠k,A与c则不成直线关系。k与k差别愈 大人与℃间线性关系的偏离也愈大。其他条件一定时,k随人射光波长而变化,但)处附近k 变化不大。当选用入:。x波长处的光作人射光,所引起的偏离就小,标准曲线基本上成直线。 一5中左图 音a的复合光进行测 得到 右图的工作曲: 线日 ,A与c基本呈直线 用谱带b的复合光进行测量,k的变化较大,则A随波长的布 工作曲线b'A与c的关系明显偏离线性

偏离比尔定律的原因 通常在分光光度定量分析中,需要绘制标准曲线,即在固定液层厚度及人射光的波长和 强度的情况下,测定一系列不同浓度的标准溶液的吸光度,以吸光度为纵坐标,标准溶液浓 度为横坐标作图。根据朗伯一比尔定律,这时应得到一条通过原点的直线。该直线称为标准 曲线或工作曲线。在相同条件下测得试液的吸光度,从工作曲线上就可查得试液的浓度,这 就是工作曲线法。但在实际工作中,特别是在溶液浓度较高时,常会出现标准曲线不成直线 (如图 9—4 虚线所示)的现象,这种现象称为偏离比尔定律。若待测试液浓度在标准曲线 弯曲部分,则根据吸光度计算试样浓度时将引人较大的误差。因此,了解偏离比尔定律的原 因,以便对测定条件作适当的选择和控制。 引起偏离比尔定律的主要原因是目前仪器不能提供 真正的单色光(由同一波长的光子组成的光〕,以及吸光 物质性质的改变,并不是由定律本身不严格所引起的。因 此,这种偏离只能称为表观偏离,现就引起偏离的主要原 因讨论如下。 非单色光引起的偏离 朗伯一比尔定律的基本假 设条件是人射光为单色光。但目前仪器所提供的人射光实 际上是由波长范围较窄的光带组成的复合光。由于物质对 不同波长光的吸收程度不同,因而引起了对比尔定律的偏离。为讨论方便起见,假设人射光 仅由两种波长 λ1和 λ2的光组成,两波长下比尔定律是适用的。 对于 λ1,吸光度为 A′,则 对于 λ2,吸光度为 A〞,则 复合光时,人射光强度为 (I0′+I0〞),透视光强度为(I1′+I2〞),因此,所的吸光度为 或 当 k1=k2时,A=kbc 成直线关系。如果 k ≠ k2,A 与 c 则不成直线关系。k1 与 k2差别愈 大人与 c 间线性关系的偏离也愈大。其他条件一定时,k随人射光波长而变化。但 λmax 处附近 k 变化不大。当选用入;。x 波长处的光作人射光,所引起的偏离就小,标准曲线基本上成直线。 如用图 9 一 5 中左图的谱带 a 的复合光进行测量,得到右图的工作曲线 a′,A 与 c 基本呈直线 关系。反之选用谱带 b 的复合光进行测量,k 的变化较大,则 A 随波长的变化较明显,得到的 工作曲线 b′,A 与 c 的关系明显偏离线性

一工作曲线a' 之工作曲线 图9-5复合光对比尔定徘的影响 化学因素引起的偏离朗伯一比尔定律除要求人射光是单色光外,还假设吸光粒子是独立 的,彼此间无相互作用,因此稀溶液能很好地服从该定律。在高浓度时(通常>0.01m©·L) 由于吸光粒子间的平均距离成小,以致每个粒子都可影响其邻近粒子的电荷分布.这种相互作 用可使它们的吸光能力发生改变。由于相互作用的程度与浓度有关,随浓度增大,吸光度与浓 度间的关系就偏离线性关系。所以 般认为比尔定律仅适用于稀溶液 此外,由吸光物质等构成的溶液化学体系,常因条件的变化而发生吸光组分的缔合、离解、 互变异构。配合物的逐级形成以及与溶剂的相互作用等,从而形成新的化合物或改变吸光物质 的浓度,都将导致偏离比尔定律。因此须根据吸光物质的性质,溶液中化学平衡的知识,严格 控制显色反应条件,对偏离加以预测和防止,以获得较好的测定效果。 例如,重铬酸钾在水溶液中存在如下平衡,如果稀释溶液或增大溶液pH,Cr,0,就转变 成CO:“,吸光质点发生变化,从而引起偏离比尔定律。如果控制溶液均在高酸度时测定,由 于六价铬均以重铬酸根形式存在,就不会引起偏离。 C,0+H,02H*+2Cr0 (橙色) (黄色) §8一2光度计及其基本部件 吸光度的测定使用分光光度计(spectfophotornete)进行。有紫外一可见分光光度计, 可见分光光度计之分,种类和型号也繁多,按结构来说,可分为单波长单光束分光光度计 单波长双光束分光光度计、双波长分光光度计。单波长单光束分光光度计最常见,其结构 下所示:特点是结构简单,参考池与样品吸收池先后被置于光路,时间间隔较长,若此时间 内光源强度有波动,易带来测量误差,因此要求稳定的光源电源。 单波长单光束分光光度计 单被长单光束分光光度计 单色器 施☐ 最常见的国产721型可见分光光度计的光路结构如图9一6,这是一种单光束单波长 分光光度计,采用光电管检测器,工作波长范围为360一800m

化学因素引起的偏离 朗伯一比尔定律除要求人射光是单色光外,还假设吸光粒子是独立 的,彼此间无相互作用,因此稀溶液能很好地服从该定律。在高浓度时(通常>0.01mol·L -l) 由于吸光粒子间的平均距离减小,以致每个粒子都可影响其邻近粒子的电荷分布,这种相互作 用可使它们的吸光能力发生改变。由于相互作用的程度与浓度有关,随浓度增大,吸光度与浓 度间的关系就偏离线性关系。所以一般认为比尔定律仅适用于稀溶液。 此外,由吸光物质等构成的溶液化学体系,常因条件的变化而发生吸光组分的缔合、离解、 互变异构。配合物的逐级形成以及与溶剂的相互作用等,从而形成新的化合物或改变吸光物质 的浓度,都将导致偏离比尔定律。因此须根据吸光物质的性质,溶液中化学平衡的知识,严格 控制显色反应条件,对偏离加以预测和防止,以获得较好的测定效果。 例如,重铬酸钾在水溶液中存在如下平衡,如果稀释溶液或增大溶液 pH,Cr2O7 2-就转变 成 CrO4 2–,吸光质点发生变化,从而引起偏离比尔定律。如果控制溶液均在高酸度时测定,由 于六价铬均以重铬酸根形式存在,就不会引起偏离。 §8 一 2 光度计及其基本部件 吸光度的测定使用分光光度计(spectfophotornete)进行。有紫外一可见分光光度计, 可见分光光度计之分,种类和型号也繁多,按结构来说,可分为单波长单光束分光光度计、 单波长双光束分光光度计、双波长分光光度计。单波长单光束分光光度计最常见,其结构如 下所示;特点是结构简单,参考池与样品吸收池先后被置于光路,时间间隔较长,若此时间 内 光 源 强 度 有 波 动 , 易 带 来 测 量 误 差 , 因 此 要 求 稳 定 的 光 源 电 源 。 单波长单光束分光光度计 最常见的国产 721 型可见分光光度计的光路结构如图 9-6,这是一种单光束单波长 分光光度计,采用光电管检测器,工作波长范围为 360~800 nm

2 粥 图9-6721型分光光度计光学案统示意图 1一 2一聚光透镜3一色散透镜4一准直镜 5,12一保护玻璃 镜8一光 9一聚光透阅 11一光门13一光电号 现将一般的分光光度计各部件的作用及性能介绍如下,以便正确使用各种仪器 光源在吸光度的测量中,要求光源发出所需波长范围内的连续光谱具有足够的光强 度,并在一定时间内能保持稳定。 可见光区常用钨丝灯为光源。钨丝加热到白炽时,将发出波长约为320m至2500nm 的连续光谱,发出光的强度在各波段的分布随灯丝温度变化而变化。温度增高时,总强度增 大,且在可见光区的强度分布增大,但温度增高,会影响灯的寿命。钨丝灯一般工作温度为 2600~2870K(钨的熔点为3680K)。而钨丝灯的温度决定干电源电压,电源电压的微小 波动会引起钨灯光强度的很大变化,因此必须使用稳压电源,使光源光强度保持不变。 在近紫外区测定时常采用氢灯或氖灯产生180~375m的连续光谱作为光源。 单色器将光源发出的连续光谱分解为单色光的装置。单色器由棱镜或光栅等色散元件 及狭缝和透镜等组成。此外,常用的滤光片也起单色器的作用。 1)棱镜:图 是棱镜单色器的原理图,光通过人射狭缝,经透镜以一定角度射到 棱镜上,在棱镜的两界面上发生折射而色散。色散了的光被聚焦在一个微微弯曲并带有出射 狭缝的表面上,移动棱镜或出射狭缝的位置,就可使所需波长的光通过狭缝照射到试液上。 准直透镜 女焦点曲 入射狭 出射缝 图9-7校镜单色器 单色光的纯度决定于枝镜的色散率和出射狭缝的宽度,玻璃棱镜对4O0~1000m波长 的光色散较大, 适用于可见光分光光度计。 (2)光栅:光栅较常用的有透射光栅和反射光橱,而反射光帮应用更为广泛。它是在 一抛光的金属表面卜刻画一系列等距离的平行刻线(糟)或在复制光栅表面喷镀一层铝薄膜 而制成。其色散原理(衍射原理)如图9一8所示。当复合光照射到光柳上时,光相的每条 由每条刻线所衍射的光又会互相干涉而产生干涉条纹 光栅正是利用 架板衣的飘就先生于涉条的时角不肩长流长的的射角大,波长的到霜为 从而将复合光

现将一般的分光光度计各部件的作用及性能介绍如下,以便正确使用各种仪器。 光源 在吸光度的测量中,要求光源发出所需波长范围内的连续光谱具有足够的光强 度,并在一定时间内能保持稳定。 可见光区常用钨丝灯为光源。钨丝加热到白炽时,将发出波长约为 320nm 至 2 500 nm 的连续光谱,发出光的强度在各波段的分布随灯丝温度变化而变化。温度增高时,总强度增 大,且在可见光区的强度分布增大,但温度增高,会影响灯的寿命。钨丝灯一般工作温度为 2 600~2 870 K(钨的熔点为 3 680 K)。而钨丝灯的温度决定干电源电压,电源电压的微小 波动会引起钨灯光强度的很大变化,因此必须使用稳压电源,使光源光强度保持不变。 在近紫外区测定时常采用氢灯或氖灯产生 180~375nm 的连续光谱作为光源。 单色器 将光源发出的连续光谱分解为单色光的装置。单色器由棱镜或光栅等色散元件 及狭缝和透镜等组成。此外,常用的滤光片也起单色器的作用。 1)棱镜:图 9—7 是棱镜单色器的原理图,光通过人射狭缝,经透镜以一定角度射到 棱镜上,在棱镜的两界面上发生折射而色散。色散了的光被聚焦在一个微微弯曲并带有出射 狭缝的表面上,移动棱镜或出射狭缝的位置,就可使所需波长的光通过狭缝照射到试液上。 单色光的纯度决定于棱镜的色散率和出射狭缝的宽度,玻璃棱镜对 400~1000 nm 波长 的光色散较大,适用于可见光分光光度计。 (2)光栅:光栅较常用的有透射光栅和反射光栅,而反射光栅应用更为广泛。它是在 一抛光的金属表面卜刻画一系列等距离的平行刻线(糟)或在复制光栅表面喷镀一层铝薄膜 而制成。其色散原理(衍射原理)如图 9—8 所示。当复合光照射到光栅上时,光栅的每条 刻线都产生衍射作用。由每条刻线所衍射的光又会互相干涉而产生干涉条纹。光栅正是利用 不同波长的人射光产生干涉条纹的衍射角不同(长波长的衍射角大,短波长的衍射角小), 从而将复合光 2

就流向阴极而产生电流。电流的大小决定于照射光的强度,约为2一25μA。由于光电 管有很高的内阻,故产生的电流很容易放大。 光敏阴极 指示器 图9一9光电管及其线路示意图 (2)光电二极管阵列:光电二极管阵列现在越来越多地替代单个检测器,用于分光光 度计。二极管阵列由一系列的光电二极管(图9一10)一个接一个地排列在一块硅晶片上 组成。每个二极管有一个专用电容,并通过一个固态开关接到总输出线上,见图9一互回。 开始时,电容器充电至特定的电平,当光照射到光电二极管的半导体材料上的,产生的自由 电子载体使得电容放电。然后电容经规定的间隔再次充电,该间隔代表每次扫描的测量周期 ©电容器再次充电的电量与每个二极管检测到的光子数目成正比,而电于数又与光强成正 比。通过测量整个波长范围内光强的变化就可得到吸收光谱,光电二极管检测器动态范围宽, 作为周体元件比光电倍增管更耐用。硅材料的光电二极管检测范围大约是170~1100m。 金属触点 了光子 金底板 图9-10光电二极管示意图

就流向阴极而产生电流。电流的大小决定于照射光的强度,约为 2~25 μA。由于光电 管有很高的内阻,故产生的电流很容易放大。 (2)光电二极管阵列:光电二极管阵列现在越来越多地替代单个检测器,用于分光光 度计。二极管阵列由一系列的光电二极管(图 9 一 10)一个接一个地排列在一块硅晶片上 组成。每个二极管有一个专用电容,并通过一个固态开关接到总输出线上,见图 9 一互回。 开始时,电容器充电至特定的电平,当光照射到光电二极管的半导体材料上的,产生的自由 电子载体使得电容放电。然后电容经规定的间隔再次充电,该间隔代表每次扫描的测量周期 c 电容器再次充电的电量与每个二极管检测到的光子数目成正比,而电于数又与光强成正 比。通过测量整个波长范围内光强的变化就可得到吸收光谱。光电二极管检测器动态范围宽, 作为固体元件比光电倍增管更耐用。硅材料的光电二极管检测范围大约是 170~1100 nm

光 光电二极管 移位寄存器 图9-1山光电二极管阵列示意图 §8一3显色反应及显色条件的选择 进行光度分析时,首先要把待测组分转变成有色化合物,然后测定吸光度或吸收曲线。 将待测组分转变成有色化合物的反应叫显色反应。与待测组分形成有色化合物的试剂称为显 色剂。在光度分析中选择合活的显色反应,并严格控制反应条件,是十分重要的。 显色反应的选择 显色反应可分为两大类,即配位反应和氧化还原反应,而配位反应是最主要的显色反应。 同一组分常可与多种显色剂反应,生成不同的有色物质。在分析时,究竞选用何种显色反应 较适宜,应考虑以下因素。 灵敏度高光度法一般用于微量组分的测定,因此,选择灵敏的显色反应是应考虑的主 要方面。摩尔吸收系数K的大小是显色反应灵敏度高低的重要标志,因此应当选择 E成的有 色物质的x较大的显色反应。一般来说,当x值为10~101·mo1·cm时,可认为该反 应灵敏度较高。如用氨水与C生成铜氨配合物来测定C”,×只有1.2101·mo·cm 灵敏度很低。而用苦胺腑0.7m0l·L盐酸介质中测定C“,K为2.8*10L·mo1·cm。 用双硫腺在0.1ol·L浓度下,以CC1取测定C”,为5.0*10L·ol·cm。灵敏 度都是较高的。 选择性好指显色剂仅与一个组分或少数几个组分发生显色反应。仅与某一种离子发生 反应者称为特效的(或专属的)显色剂。特效显色剂实际卜是不存在的,但是于扰较少或干 扰易于除去的显色反应是可以找到的。 显伍剂在测定波长处无明昆吸收这样,试剂空白值小,可以提高测定的 准确度 常把 两村 有色物质最大吸收波长之差称为“对比度”,一般要求显色剂与有色化 合物的对比度入在60m以上。 反应生成的有色化合物组成恒定,化学性质稳定这样,可以保证至少在测定过程中吸光度 基本上不变,否则将影响吸光度测定的准确度及再现性。 显色条件的选择 吸光光度法是测定显色反应达到平衡后溶液的吸光度,因此要能得到准确的结果,必须控制 适当的条件,使显色反应完全和稳定。现对显色反应的主要条件讨论如下。 显色剂用量显色反应一般可用下式表示:

§8—3 显色反应及显色条件的选择 进行光度分析时,首先要把待测组分转变成有色化合物,然后测定吸光度或吸收曲线。 将待测组分转变成有色化合物的反应叫显色反应。与待测组分形成有色化合物的试剂称为显 色剂。在光度分析中选择合适的显色反应,并严格控制反应条件,是十分重要的。 显色反应的选择 显色反应可分为两大类,即配位反应和氧化还原反应,而配位反应是最主要的显色反应。 同一组分常可与多种显色剂反应,生成不同的有色物质。在分析时,究竟选用何种显色反应 较适宜,应考虑以下因素。 灵敏度高 光度法一般用于微量组分的测定,因此,选择灵敏的显色反应是应考虑的主 要方面。摩尔吸收系数κ的大小是显色反应灵敏度高低的重要标志,因此应当选择生成的有 色物质的κ较大的显色反应。一般来说,当κ值为 104~105 L·mol-1·cm-1 时,可认为该反 应灵敏度较高。如用氨水与 Cu2+生成铜氨配合物来测定 Cu2+,κ只有 1.2*102 L·mol-1·cm -1, 灵敏度很低。而用苦胺腑 0.7 mol·L -1盐酸介质中测定 Cu2+,κ为 2.8*104 L·mol-1·cm-1。 用双硫腺在 0.1 mol·L -1浓度下,以 CCl4取测定 Cu2+,κ为 5.0*104 L·mol-1·cm -1。灵敏 度都是较高的。 选择性好 指显色剂仅与一个组分或少数几个组分发生显色反应。仅与某一种离子发生 反应者称为特效的(或专属的)显色剂。特效显色剂实际卜是不存在的,但是于扰较少或干 扰易于除去的显色反应是可以找到的。 显色剂在测定波长处无明显吸收 这样,试剂空白值小,可以提高测定的 准确度。通常把两种有色物质最大吸收波长之差称为“对比度”,一般要求显色剂与有色化 合物的对比度λ在 60 nm 以上。 反应生成的有色化合物组成恒定,化学性质稳定 这样,可以保证至少在测定过程中吸光度 基本上不变,否则将影响吸光度测定的准确度及再现性。 显色条件的选择 吸光光度法是测定显色反应达到平衡后溶液的吸光度,因此要能得到准确的结果,必须控制 适当的条件,使显色反应完全和稳定。现对显色反应的主要条件讨论如下。 显色剂用量 显色反应一般可用下式表示:

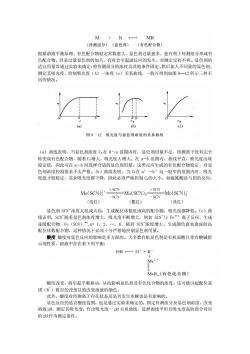

M+R-MR (待测组分)(显色剂)(有色配合物) 根据溶液平衡原理,有色配合物稳定常数愈大,显色剂过量愈多,愈有利于待测组分形成有 色配合物。但是过量显色剂的加人,有时会引起副反应的发生,对测定反而不利。显色剂的 适宜用量常通过实验来确定:将待测组分的浓度及其他条件固定,然后加人不同量的显色剂, 测定其吸光度,绘制吸光度(A)一浓度(c)关系曲线,一般可得到如图9一12所示三种不 同的情况。 (a) 图9-12吸光度与显色剂浓度的关系曲线 (a)曲线表明,当显色剂浓度C在0~a范围内时,显色剂用量不足,待测离子没有完全 转变成有色配合物,随着C增大,吸光度A增大。在~b范用内,曲线平直,吸光度出现 稳定值,因此可在~b间选择合适的显色剂用量。这类反应生成的有色配合物稳定,对显 色剂浓度控制要求不太严格。(b)曲线表明,当C在a'~b'这一较窄的范围内时,吸光 度值才较稳定,其余吸光度都下降,因此必须严格控制C的大小。如硫氰酸盐与钥的反应: Mo(SCN)SC +SCN =Mo(SCN) -SCN _Mo(SCN), (浅红) (橙红) (浅红) 显色剂SCN浓度太低或太高,生成配位体数低或高的配合物,吸光度都降低。(c)曲 线表明.SN厂随若显色剂浓度增大,吸光府不断增大,例如SCN与Fē”离子反应,生成 逐级配合物 Fe(SCN) 6 随着 SC浓度增大,生成颜色愈来愈深的高 配位体数配合物这种情况下必须十分严格地控制显色剂用。 酸度酸度对显色反应的影响是多方面的。大多数有机显色剂是有机弱酸且带有酸碱指 示剂性质,溶液中存在者下列平衡: HR一H+R Me" MeRn(有色化合物) 酸度改变,将引起平衡移动,从而影响显色剂及有色化合物的浓度,还可能引起配位基 团(R)数目的改变以致改变溶液的颜色 此外 对特测离 存在状态及是否发生水解也是有影响的 显色反应的适宜酸度范围,也是通过实验米来确定的:固定待测组分及显色剂浓度,改变 溶液H,测定其吸光度,作出吸光度一H关系曲线,选择曲线平坦且吸光度高的部分对应 的H作为测定条件

根据溶液平衡原理,有色配合物稳定常数愈大,显色剂过量愈多,愈有利于待测组分形成有 色配合物。但是过量显色剂的加人,有时会引起副反应的发生,对测定反而不利。显色剂的 适宜用量常通过实验来确定:将待测组分的浓度及其他条件固定,然后加人不同量的显色剂, 测定其吸光度,绘制吸光度(A)一浓度(c)关系曲线,一般可得到如图 9—12 所示三种不 同的情况。 (a)曲线表明,当显色剂浓度 CR在 0~a 范围内时,显色剂用量不足,待测离子没有完全 转变成有色配合物,随着 CR增大,吸光度 A 增大。在 a~b 范围内,曲线平直,吸光度出现 稳定值,因此可在 a~b 间选择合适的显色剂用量。这类反应生成的有色配合物稳定,对显 色剂浓度控制要求不太严格。(b)曲线表明,当 CR在 a’~b’这一较窄的范围内时,吸光 度值才较稳定,其余吸光度都下降,因此必须严格控制 CR的大小。如硫氰酸盐与钥的反应: 显色剂 SCN-浓度太低或太高,生成配位体数低或高的配合物,吸光度都降低。(c)曲 线表明,SCN-随着显色剂浓度增大,吸光度不断增大,例如 SCN-与 Fe3+”离子反应,生成 逐级配合物 Fe(SCN) 3-n ,n= 1,2,.,6、随着 SCN-浓度增大,生成颜色愈来愈深的高 配位体数配合物,这种情况下必须十分严格地控制显色剂用量。 酸度 酸度对显色反应的影响是多方面的。大多数有机显色剂是有机弱酸且带有酸碱指 示剂性质,溶液中存在着下列平衡: 酸度改变,将引起平衡移动,从而影响显色剂及有色化合物的浓度,还可能引起配位基 团(R -)数目的改变以致改变溶液的颜色。 此外,酸度对待测离于存在状态及是否发生水解也是有影响的。 显色反应的适宜酸度范围,也是通过实验来确定的:固定待测组分及显色剂浓度,改变 溶液 pH,测定其吸光度,作出吸光度一 pH 关系曲线,选择曲线平坦且吸光度高的部分对应 的 pH 作为测定条件

显色温度显色反应一般在室温下进行,有的反应则需要加热,以加速显色反应进行完 显色时间大多数显色反应需要经一定的时间,才能完成。时间的长短又与温度的高低 有关。有的有色物质在放置时,受到空气的氧化或发生光化学反应,会使颜色减弱。因此必 须通过实验,作出一定温度下的吸光度一时间关系曲线,求出适宜的显色时间。 干扰的消除光度分析中,共存离子如本身有颜色,或与显色剂作用生成有色化合物 都 扰测定 消除共存离子的 可采用下列方法 (1)加人配位掩蔽剂或氧化还原掩蔽剂,使干扰离子生成无色配合物或无色离子。如 用NH.SCN作显色剂测定Co"时,Fe"的于扰可借加人NaF使之生成无色FeF而消除。测定 Mo(WI)时可惜加人SCl。或抗坏血酸等将Fe"还原为Fe而避免与SCN作用。 (2)选择适当的显色条件以避免干扰。如利用酸效应,控制显色剂离解平 降低, 使于扰离于不与显色剂作用。如用磺基水杨酸测定Fe”时 离子时,u;与 试剂形成黄色配合物, 干扰测定,但如控制H在2.5左右,C心则不与试剂反应 (3)分离干扰离子。在不能掩蔽的情况下,可采用沉淀、离子交换或溶剂革取等分离 方法除去于扰离子。尤以革取法使用较多,并可直接在有机相中显色,称为草取光度法。 此外,也可选择活当的光度测量条件(例如活当的波长或参比溶液),消除于扰。 综上所述,津 一个新的光度分析方法,必须通过实验对上述各种条件进行研究。应用 某一显色反应进行测定时,必须对这些条件进行适当的控制,并使试样的显色条件与绘制标 准曲线时的条件一致,这样才能得到重现性好而准确度高的分析结果。 显示剂 无机显色剂无机显色剂与金属离于生成的化合物不够稳定,灵敏度和选释性也不高: 应用已不多。 尚有实用价值的仅有硫氟酸盐(测定Fe”、Mo(WD、(W)、b等」,钥酸 测定P、Si、等)及过氧化氢(测定V 、T1等)等数种 有机显色剂大多数有机显色剂与金属离子生成极其稳定的整合物,显色反应的选择性 和灵敏度都较无机显色反应高,因而它广泛应用于吸光光度分析中。 有机显色剂及其产物的颜色与它们的分子结构有密切关系。分子中含有一个或一个以上 的某些不饱和基团(共轭体系)的有机化合物,往往是有颜色的,这些基团称为发色团(或 生色团)。如偶氨基(一N)、醒基()、亚硝基(一仁0)、硫碳基(=C-S)等基团都是生 色团。 另外一些基团,如一NH、一R、一OH、一OR、一SH、一C1及一B肛等,虽然本身没 有颜色,但它们的存在却会影响有机试剂及其与金属离子的反应产物的颜色,这些基团称为 助色团。助色团的影响,可由下面的示例加以说明。水杨酸中引人甲氧基后,与F() 反应所得产物的最大吸收波长向长波方向移动,颜色也因而加深。这种现象称为“红移” OI CO0H+e·r度色配合物 OH CH,0-一-COOH+Fe*耳分质蓝色配合物

显色温度 显色反应一般在室温下进行,有的反应则需要加热,以加速显色反应进行完 全。有的有色物质当温度偏高时又容易分解。为此,对不同的反应,应通过实验找出各自适 宜的温度范围。 显色时间 大多数显色反应需要经一定的时间,才能完成。时间的长短又与温度的高低 有关。有的有色物质在放置时,受到空气的氧化或发生光化学反应,会使颜色减弱。因此必 须通过实验,作出一定温度下的吸光度一时间关系曲线,求出适宜的显色时间。 干扰的消除 光度分析中,共存离子如本身有颜色,或与显色剂作用生成有色化合物, 都将干扰测定。要消除共存离子的干扰,可采用下列方法: (1)加人配位掩蔽剂或氧化还原掩蔽剂,使干扰离子生成无色配合物或无色离子。如 用 NH4SCN 作显色剂测定 Co2+时,Fe3+的于扰可借加人 NaF 使之生成无色 FeF3- 而消除。测定 Mo(VI)时可惜加人 SnCl2。或抗坏血酸等将 Fe3+还原为 Fe2+而避免与 SCN-作用。 (2)选择适当的显色条件以避免干扰。如利用酸效应,控制显色剂离解平 衡,降低旧,使于扰离于不与显色剂作用。如用磺基水杨酸测定 Fe3+时”离子时,Cu 2+;与 试剂形成黄色配合物,干扰测定,但如控制 pH 在 2.5 左右,Cu 2+则不与试剂反应。 (3)分离干扰离子。在不能掩蔽的情况下,可采用沉淀、离子交换或溶剂革取等分离 方法除去于扰离子。尤以革取法使用较多,并可直接在有机相中显色,称为革取光度法。 此外,也可选择适当的光度测量条件(例如适当的波长或参比溶液),消除于扰。 综上所述,建立一个新的光度分析方法,必须通过实验对上述各种条件进行研究。应用 某一显色反应进行测定时,必须对这些条件进行适当的控制,并使试样的显色条件与绘制标 准曲线时的条件一致,这样才能得到重现性好而准确度高的分析结果。 显示剂 无机显色剂 无机显色剂与金属离于生成的化合物不够稳定,灵敏度和选择性也不高, 应用已不多。尚有实用价值的仅有硫氰酸盐{测定 Fe3+、Mo(VI)、W(V)、Nb5+等」,钥酸铡 测定 P、Si、W 等)及过氧化氢(测定 V 5+、Ti4+等)等数种。 有机显色剂 大多数有机显色剂与金属离子生成极其稳定的螫合物,显色反应的选择性 和灵敏度都较无机显色反应高,因而它广泛应用于吸光光度分析中。 有机显色剂及其产物的颜色与它们的分子结构有密切关系。分子中含有一个或一个以上 的某些不饱和基团(共轭体系)的有机化合物,往往是有颜色的,这些基团称为发色团(或 生色团)。如偶氮基(一 N=N)、醌基()、亚硝基(一 N=O)、硫碳基(=C=S)等基团都是生 色团。 另外一些基团,如一 NH2、一 NR2、一 OH、一 OR、一 SH、一 Cl 及一 Br 等,虽然本身没 有颜色,但它们的存在却会影响有机试剂及其与金属离子的反应产物的颜色,这些基团称为 助色团。助色团的影响,可由下面的示例加以说明。水杨酸中引人甲氧基后,与 Fe(Ⅲ) 反应所得产物的最大吸收波长向长波方向移动,颜色也因而加深。这种现象称为“红移

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第一章 绪论.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(分析化学讲义)第五章 配位滴定法.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(分析化学讲义)第六章 氧化还原滴定法.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(分析化学讲义)第七章 重量分析法和沉淀滴定法.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(分析化学讲义)第二章 误差及分析数据的统计处理.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(分析化学讲义)第一章绪论.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第十三章 镧系和锕系元素.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(分析化学讲义)第三章 滴定分析.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第十章 卤素和氧族元素.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第十二章 过渡元素.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第十一章 卤素及氧族元素.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第九章 碱金属和碱土金属元素.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第五章 原子结构与元素周期性.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第八章 配位化合物.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第六章 分子的结构与性质.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第七章 固体的结构与性质.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第四章 氧化还原反应.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第三章 酸碱反应和沉淀反应.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第二章 化学反应的方向、速率和限度.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第一章 化学反应中的质量关系和能量关系.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第三章 单烯烃.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第二章 烷烃.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(分析化学讲义)第四章 酸碱滴定法.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第四章 炔烃和二烯烃.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第九章 卤代烃.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第五章 脂环烃.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第六章 对映异构.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第七章 芳烃.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第十二章 羧酸.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第十一章 醛和酮.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第十章 醇、酚、醚.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第一章 第零定律与物态方程.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第十三章 羧酸衍生物.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第二章 热力学第一定律.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第五章 化学平衡.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第四章 溶液(Solution).pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第三章 热力学第二定律 The Second Law of Thermodynamics.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第七章 电化学 第二部分 电解与极化作用(electrolysis and polarization).pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第六章 相平衡(Phase equilibrium).pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第七章 电化学 第三部分 第三部分 可逆电池(Reversible Cell).pdf