《管理学》课程教学资源(教案讲义)第六章 激励

第六章激励 第六章激励 本章内容要点 ·激励的含义,需要、动机和行为模式: ·几种典型的激励理论:需要层次理论、双因素理论、期望理论,公平理论、强化理论和综合激励 模式: ,激励实务:员工需要分析,激励手段的选择和应用,对员工团体的激励 组织计划确定之后,要提高组织的运行效率,很重要的措施就是调动员工的积极性,进行人力 资源开发,即通过一定的激励手段,激发员工的工作欲望,挖掘他们的自身潜力,创造使他们能够 发挥主观能动性和创造性的条件,为实现组织计划和组织目标而努力工作,这就是激励职能的作用。 第一节激励的含义 为了说明激励的含义,我们必须先从人的需要、动机和行为谈起 一、需要、动机、行为与激励 激励一词来源于心理学。要了解激励,就要了解激励的主要因素:需要、动机。每一个人都是 有需要的,如食物、居所、成就等,当一个人对某一需要产生渴望时,内心就会产生驱动力,在这 种动力的驱使下,就会采取一系列行动来实现自己的需求。如果这些行为适当, 就会得到回报,日 需要得到满足。如果行为不适当,需要不能得到满足,就会调整自己的行为,再次努力,得到自己 所需。需要、动机和行为三者的关系是,需要产生动机,动机是引起行为的直接原因。 (一)需要的含义 所谓需要,是指人们由于缺乏某种东西而产生的生理或心理上的不平衡状态。形成需要有两点: 是感到缺乏某种东西 是期望得到这种东西。 这两个条件缺 不可。需要是形成动 的源 动机的产生支配了人的行为活动。人的需要是不断发展的,即人的需要不是一次满足就水远满足的 而是随若时间、环境的不断变化而反复出现的,同时需要的标准也在不断提高。例如对住房的需要, 当你参加工作时,收入水平有限,租到一间宿舍就满足了:当你工作若干年后,有了一定的积蓄, 就希望能够在自己有限的支付能力下买一套属于自己的房子。 (二)动机的含义与行为的关系 所谓动机,是指驱动和诱导人们去从事某种活动的动因。内在需要是动机产生的基础。但只有 需要而没有满足需要的外在目标时,也构不成动机。因而只有外界具有满足需要的目标和条件时, 需要才讲一一步转化为动机,并推动人讲行有目的的行动。比加,一个人在野中行走,突然下起大 雨,此时他有避雨的需求,但如果放眼望去四周没有可以遮雨的地方,他就不可能有寻找避雨地方 的动机。只有眼前中现 一处可以避雨的棚子时,才会产生向棚子跑去的动机。由此可以看出 ,动机 的形成是内在需求与外部条件相互作用的结果。动机有三种功能 是始发功能,即能够引发行为 促使人们产生某种活动的功能。二是选择功能,即能使人们选择目标及行为方式,促使人们的行为 朝者特定的方向进行。三是调整与反馈功能。当某一个动机引发了行为,行为的结果又会反过来对 动机产生影响。良好的结果会强化动机,从而使该行为得到巩固或重复出现:反之,不好的行为结 果会使动机削弱或消失,从而使该行为逐渐消失,不再出现。当然,并非每一个动机都能引发行为

第六章 激励 — 1 — 第六章 激励 本章内容要点 ·激励的含义,需要、动机和行为模式; ·几种典型的激励理论:需要层次理论、双因素理论、期望理论,公平理论、强化理论和综合激励 模式; ·激励实务:员工需要分析,激励手段的选择和应用,对员工团体的激励。 _ 组织计划确定之后,要提高组织的运行效率,很重要的措施就是调动员工的积极性,进行人力 资源开发,即通过一定的激励手段,激发员工的工作欲望,挖掘他们的自身潜力,创造使他们能够 发挥主观能动性和创造性的条件,为实现组织计划和组织目标而努力工作,这就是激励职能的作用。 第一节 激励的含义 为了说明激励的含义,我们必须先从人的需要、动机和行为谈起。 一、需要、动机、行为与激励 激励一词来源于心理学。要了解激励,就要了解激励的主要因素:需要、动机。每一个人都是 有需要的,如食物、居所、成就等,当一个人对某一需要产生渴望时,内心就会产生驱动力,在这 种动力的驱使下,就会采取一系列行动来实现自己的需求。如果这些行为适当,就会得到回报,即 需要得到满足。如果行为不适当,需要不能得到满足,就会调整自己的行为,再次努力,得到自己 所需。需要、动机和行为三者的关系是,需要产生动机,动机是引起行为的直接原因。 (一)需要的含义 所谓需要,是指人们由于缺乏某种东西而产生的生理或心理上的不平衡状态。形成需要有两点: 一是感到缺乏某种东西;二是期望得到这种东西。这两个条件缺一不可。需要是形成动机的源泉, 动机的产生支配了人的行为活动。人的需要是不断发展的,即人的需要不是一次满足就永远满足的, 而是随着时间、环境的不断变化而反复出现的,同时需要的标准也在不断提高。例如对住房的需要, 当你参加工作时,收入水平有限,租到一间宿舍就满足了;当你工作若干年后,有了一定的积蓄, 就希望能够在自己有限的支付能力下买一套属于自己的房子。 (二)动机的含义与行为的关系 所谓动机,是指驱动和诱导人们去从事某种活动的动因。内在需要是动机产生的基础。但只有 需要而没有满足需要的外在目标时,也构不成动机。因而只有外界具有满足需要的目标和条件时, 需要才进一步转化为动机,并推动人进行有目的的行动。比如,一个人在旷野中行走,突然下起大 雨,此时他有避雨的需求,但如果放眼望去四周没有可以遮雨的地方,他就不可能有寻找避雨地方 的动机。只有眼前出现一处可以避雨的棚子时,才会产生向棚子跑去的动机。由此可以看出,动机 的形成是内在需求与外部条件相互作用的结果。动机有三种功能:一是始发功能,即能够引发行为, 促使人们产生某种活动的功能。二是选择功能,即能使人们选择目标及行为方式,促使人们的行为 朝着特定的方向进行。三是调整与反馈功能。当某一个动机引发了行为,行为的结果又会反过来对 动机产生影响。良好的结果会强化动机,从而使该行为得到巩固或重复出现;反之,不好的行为结 果会使动机削弱或消失,从而使该行为逐渐消失,不再出现。当然,并非每一个动机都能引发行为

第六章激 只有最强烈的动机(又称为优势动机)才会引起行为。 (三)激励的含义 需要产生动机,动机支配人的行为。因而从管理的角度看,激励就是在分析人们需要的基础上, 将组织目标与个人需要相联系 ,通过一定的手段在使员工的需要不断得到满足的同时 激发其工作 的积极性,为组织目标的实现自发、主动地贡献自己的力量。激励的形成要把握三个要点: (1)被微励的人存在需求。 (2)被激励的人由于存在某种需求而产生从事某种活动的愿望和动机。 (3)被激励动机有强弱程度的不同,即积极性的高低。积极性的高低可以通过被激励人的行为 和工作绩效 证实,积极性不是 时的冲动, 而是 一种长期的动 微励应用到企业经营管理中就是通过影响员工个人需要的实现来提高他们的工作积极性,引导 他们工作的行为。 二、管理理论发展中对激励的观点 许多管理学家都认识到对员工进行激励的必要性。但由于对人的特性、人的需求的认识不同, 对动机的诱导 的右 古典学派的代表人物泰勒认为 人进行工作的最重要的目的是获得经济上的收入,因此应建 立一套良好的工资体制。员工只要能得到合理的经济报酬,就会提高工作积极性,而不会去计较工 作的环境条件。 行为科学学派的人际关系学说则认为,员工不但有经济上的需求,还有社会方面的需求,因此 提出用调节人际关系、改善劳动条件等方法来提高员工的工作积极性。 关于对人性的不同认识,也影响着管理者对员工如何进行微励。美国管理学家麦格雷戈(Douglas AcGregor)将管理者对员工的认识分为两类,并提出了X理论和Y理论。X理论把人看作是厌恶工 作、逃避任、宫从的人,因此 ,在管理中必须严加监督与控制,把惩罚视为重要的管理手段, 钱当作 种主要的激励手段。Y理论对人性的认识与X理论恰好相 理论认头人原音 承担责 任, 有主动性与创 工作带来的满: 的观点 管理者 应创造 赋予员工更多的权力与责任,使他们充分发挥潜力,以达到自我实 与组织目标的 一体化。20世兰 60~70年代,在以往人性理论的基础上出现了权变的人性思想。它认为,现实中存在各种各样的人 不能把所有的人都简单的归于一类假设之下,应认识到,人在不同的环境、不同的时间会有不同的 动机与需要。因而激励措施也应多样化,并根据具体的人来采取相应的激励措施。 这些观点从现在来看,可能都存在若不足,但却是激励理论发展的基础,对管理者也有着深远 的影响。 第二节激励理论 人们的需要会是些什么内容?需要会如何影响人的行为?企业管理中如何通过影响员工需要来 实现在工作中对员工的激励?关于激励在企业管理中的研究,从20世纪初期就已经开始了。 管理学家、心理学家及行为科学家们从不同的角度研究了怎样激励人的问题,并提出了各种激 励理论。这些激励理论基本上分为三大类:内容型激励理论、过程型激励理论和综合型激励理论。 内容型激励理论者重研究激发动机的因素,即研究如何从满足人们生理和心理上的需要来激励员工 士要有需要层次理论。RC迎论(生存关系成长理论)。成进需要理论。型因素理论。过积形 激励理论者 研空从动机立生到取行动的心,理过积 在管理 何为职工设定合理的外在目标 来激励员工 主要有期望理论、公平理论 目标理论 ,强化理论 综合型激励理论主要有波特 的综合激励模式、勒温的场动力论。内容型激励理论主要解决可用什么样的因素来激励人的积极竹 的问题:过程型激励理论主要是解决怎样用这些因素来激励人的积极性的问题。由于这两类理论各 -2

第六章 激励 — 2 — 只有最强烈的动机(又称为优势动机)才会引起行为。 (三)激励的含义 需要产生动机,动机支配人的行为。因而从管理的角度看,激励就是在分析人们需要的基础上, 将组织目标与个人需要相联系,通过一定的手段在使员工的需要不断得到满足的同时,激发其工作 的积极性,为组织目标的实现自发、主动地贡献自己的力量。激励的形成要把握三个要点: (1)被激励的人存在需求。 (2)被激励的人由于存在某种需求而产生从事某种活动的愿望和动机。 (3)被激励动机有强弱程度的不同,即积极性的高低。积极性的高低可以通过被激励人的行为 和工作绩效来证实,积极性不是一时的冲动,而是一种长期的动力。 激励应用到企业经营管理中就是通过影响员工个人需要的实现来提高他们的工作积极性,引导 他们工作的行为。 二、管理理论发展中对激励的观点 许多管理学家都认识到对员工进行激励的必要性。但由于对人的特性、人的需求的认识不同, 对动机的诱导、激励也就有了不同的看法。 古典学派的代表人物泰勒认为,工人进行工作的最重要的目的是获得经济上的收入,因此应建 立一套良好的工资体制。员工只要能得到合理的经济报酬,就会提高工作积极性,而不会去计较工 作的环境条件。 行为科学学派的人际关系学说则认为,员工不但有经济上的需求,还有社会方面的需求,因此 提出用调节人际关系、改善劳动条件等方法来提高员工的工作积极性。 关于对人性的不同认识,也影响着管理者对员工如何进行激励。美国管理学家麦格雷戈(Douglas McGregor)将管理者对员工的认识分为两类,并提出了X理论和Y理论。X理论把人看作是厌恶工 作、逃避责任、盲从的人,因此,在管理中必须严加监督与控制,把惩罚视为重要的管理手段,把 金钱当作一种主要的激励手段。Y理论对人性的认识与X理论恰好相反。Y理论认为人愿意承担责 任,有主动性与创造性,喜欢工作带来的满足感。按照Y理论的观点,管理者在激励时应创造条件, 赋予员工更多的权力与责任,使他们充分发挥潜力,以达到自我实现与组织目标的一体化。20 世纪 60~70 年代,在以往人性理论的基础上出现了权变的人性思想。它认为,现实中存在各种各样的人, 不能把所有的人都简单的归于一类假设之下,应认识到,人在不同的环境、不同的时间会有不同的 动机与需要。因而激励措施也应多样化,并根据具体的人来采取相应的激励措施。 这些观点从现在来看,可能都存在着不足,但却是激励理论发展的基础,对管理者也有着深远 的影响。 第二节 激励理论 人们的需要会是些什么内容?需要会如何影响人的行为?企业管理中如何通过影响员工需要来 实现在工作中对员工的激励?关于激励在企业管理中的研究,从 20 世纪初期就已经开始了。 管理学家、心理学家及行为科学家们从不同的角度研究了怎样激励人的问题,并提出了各种激 励理论。这些激励理论基本上分为三大类:内容型激励理论、过程型激励理论和综合型激励理论。 内容型激励理论着重研究激发动机的因素,即研究如何从满足人们生理和心理上的需要来激励员工, 主要有需要层次理论、ERG 理论(生存、关系、成长理论)、成就需要理论、双因素理论。过程型 激励理论着重研究从动机产生到采取行动的心理过程,即在管理中如何为职工设定合理的外在目标 来激励员工,主要有期望理论、公平理论、目标理论、强化理论。综合型激励理论主要有波特-劳勒 的综合激励模式、勒温的场动力论。内容型激励理论主要解决可用什么样的因素来激励人的积极性 的问题;过程型激励理论主要是解决怎样用这些因素来激励人的积极性的问题。由于这两类理论各

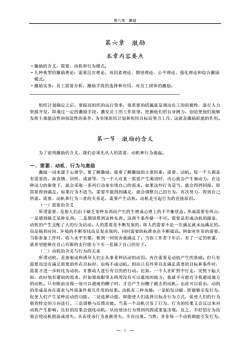

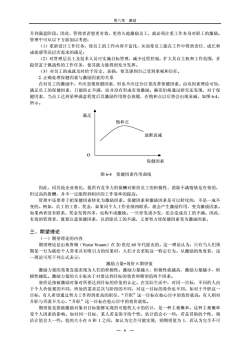

第六章激 有侧重,因而也都存在一定的局限性。综合型激励理论对二者加以综合,比较全面地反映了激励的 全过程。以下介绍在西方管理学界最具代表性的几种激励理论。 一、雲要层次理论 )雪更层次理论的内 am Maslow)于20世纪40年代提出的。他把人类 的多种需要划分为五个层次 生理需要 、社交需要 尊重需要与自我实现需要 (1)生理需要:指人多 生存最基木的需要 如食物、水、 住所等。如果这些需要得不到满足, 人类就无法生存,也就谈不上其他的需要。例如,经常处于饥饿状态的人,首先需要的是食物,为 此,生活的目的被看成是填饱肚子。当基本的生活需要得到满足后,生理需要就不再是推动人们工 作的最强烈的动力,取而代之的是安全的需要。 (2)安全需要:指保护自己免受身体和情感伤害的需要。这种安全需要体现在社会生活中是多 方面的,如生命安全、劳动安全、职业有保缝、心理安全等。人们希望有一个和平、安定、良好的 社会。反映在工作环境中,员工希望能避免危险事故,保障人身安全,避免失业等。 (3)社交需要: 包括友谊、罗情 、归属、信任与接纳的需要。马斯洛认为 人是一种社会动物 人们的生活和工作都 立进行的 经常合上 因此人们需要有社会交往 良好的人际 关系、 人与人间的感情利 在组织中能 得到他人的接纳与信任 (4)尊重需要:包括自尊和受到别人尊重两方面。自尊指自己的自尊心,工作努力不甘落后 有充分的自信心,获得成就后的自豪感。受人尊重是指自己的工作成绩、社会地位能得到他人的认 可。这一需要可概括为自尊心、自信心、威望、荣誉、地位等方面的需要。 (5)自我实现需要:指个人成长与发展,发挥自身潜能、实现理想的需要。即人希望自己能够 充分发挥自己的潜能,希望自己越来越成为所期望的人,完成与自己的能力相称的一切事情。在现 实社会中,人的最高层次的需求应该是自我实现。 五个层次的需要如图61所示。 自我实现需要 尊重需要 社交需要 安全需要 生理需要 图61五个层次的需要关系 马斯洛给出了需要各层次间的相互关系: (1)这五种需要像阶梯一样从低到高,逐层上升。 (2)一个层次的需要相对满足了,就会向高一层次发展。这五种需要不可能完全满足,越到上 层,满足的程度越小。例如,美国的一般市民,各层次需要满足的程度是:生理需要85%,安全需 要70%,社交需要60%,尊重需要40%,自我实现需要10%。 (3)不同层次的需要不可能在同一等级内同时发生作用,在某一特定的时期内总有某一层次的 需要在起着主导作用。因为人的行为是受多种需要支配的,所以同一时期内,可能同时存在几种需 要。但是,每一时期内总有一种需要是占支配地位的。任何一种需要并不因为下一个高层次需要的 发展而消失,各层次的需要相互依赖、相互重叠,高层次的需要发展后, 低层次的需要仍然存在 只是对行为影响的比重减轻了 -3

第六章 激励 — 3 — 有侧重,因而也都存在一定的局限性。综合型激励理论对二者加以综合,比较全面地反映了激励的 全过程。以下介绍在西方管理学界最具代表性的几种激励理论。 一、需要层次理论 (一)需要层次理论的内容 需要层次理论是美国心理学家马斯洛(Abraham Maslow)于 20 世纪 40 年代提出的。他把人类 的多种需要划分为五个层次:生理需要、安全需要、社交需要、尊重需要与自我实现需要。 (1)生理需要:指人类生存最基本的需要,如食物、水、住所等。如果这些需要得不到满足, 人类就无法生存,也就谈不上其他的需要。例如,经常处于饥饿状态的人,首先需要的是食物,为 此,生活的目的被看成是填饱肚子。当基本的生活需要得到满足后,生理需要就不再是推动人们工 作的最强烈的动力,取而代之的是安全的需要。 (2)安全需要:指保护自己免受身体和情感伤害的需要。这种安全需要体现在社会生活中是多 方面的,如生命安全、劳动安全、职业有保障、心理安全等。人们希望有一个和平、安定、良好的 社会。反映在工作环境中,员工希望能避免危险事故,保障人身安全,避免失业等。 (3)社交需要:包括友谊、爱情、归属、信任与接纳的需要。马斯洛认为,人是一种社会动物, 人们的生活和工作都不是独立进行的,经常会与他人接触,因此人们需要有社会交往、良好的人际 关系、人与人间的感情和爱,在组织中能得到他人的接纳与信任。 (4)尊重需要:包括自尊和受到别人尊重两方面。自尊指自己的自尊心,工作努力不甘落后, 有充分的自信心,获得成就后的自豪感。受人尊重是指自己的工作成绩、社会地位能得到他人的认 可。这一需要可概括为自尊心、自信心、威望、荣誉、地位等方面的需要。 (5)自我实现需要:指个人成长与发展,发挥自身潜能、实现理想的需要。即人希望自己能够 充分发挥自己的潜能,希望自己越来越成为所期望的人,完成与自己的能力相称的一切事情。在现 实社会中,人的最高层次的需求应该是自我实现。 五个层次的需要如图 6-1 所示。 图 6-1 五个层次的需要关系 马斯洛给出了需要各层次间的相互关系: (1)这五种需要像阶梯一样从低到高,逐层上升。 (2)一个层次的需要相对满足了,就会向高一层次发展。这五种需要不可能完全满足,越到上 层,满足的程度越小。例如,美国的一般市民,各层次需要满足的程度是:生理需要 85%,安全需 要 70%,社交需要 60%,尊重需要 40%,自我实现需要 10%。 (3)不同层次的需要不可能在同一等级内同时发生作用,在某一特定的时期内总有某一层次的 需要在起着主导作用。因为人的行为是受多种需要支配的,所以同一时期内,可能同时存在几种需 要。但是,每一时期内总有一种需要是占支配地位的。任何一种需要并不因为下一个高层次需要的 发展而消失,各层次的需要相互依赖、相互重叠,高层次的需要发展后,低层次的需要仍然存在, 只是对行为影响的比重减轻了。 安 全 需 要 社 交 需 要 尊重需要 自我实现需要 生 理 需 要

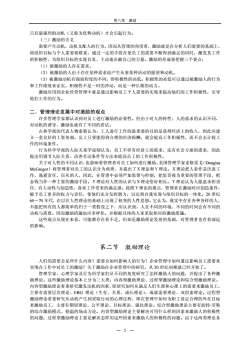

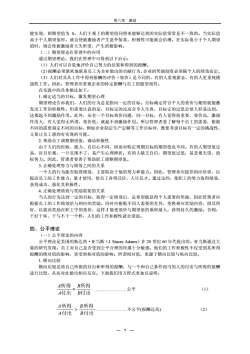

第六章激的 (4)需要满足了就不再是一种激励力量。 马斯洛还认为,生理需要与安全需要为低级需要,而社交需要、尊重需要与自我实现需要为较 高级的需要,低级需要主要是从外部使人得到满足,而高级需要是从人的内心使人得到满足。对一 般人来说,低级需要的满足是有限的,高级需要的满足是无限的,因而高级需要具有比低级需要更 持久的激励力 马斯洛的需要层次理论简单明了 ,易于理解,具有内在逻辑性 ,得到了普遍认可。但其存在 缺陷是,在实际中,人的需要发展趋势并不一定严格按照马斯洛的五个需要层次逐层递增,可能某 低层的需要未能得到满足时,另一较高层次的需要反而会占据主导地位。这主要是因为马斯洛对 人的信仰和精神的作用估计不足。如革命时期的无数共产党员,为革命理想的实现而勇于牺牲了自 己宝贵的生命。同样,通过树立榜样,进行救有,也可以改变人的需要层次的主次关系。 (二)需要层次理论在企业管理中的应用 从马斯洛的需要层次理论,我们可以得到启示,如果要意励员工,就要了解员工目前所处的需 层次,处后通过给千话当的协助,助他们满足这一次或高次的需。在此过程中不断 制他们的知热 掌握员 的需要层次,满足员工不同层次的需要,管理措施具体分析如下表61所示 表61员工需要层次分析 需要的层次 一般激励因素 管理措施 1,生理的需要 食物、住所等 基本的工作、住宅设施、福利设施 职位的保障 2.安全的需要 安全的工作条件、雇用保证、退休金制度、 意外的防止 健康保险、意外保险 3.社交的需要 友谊、爱 和谐的工作小组、同事的友谊、团体活动制度、 团体的接纳 互助制度、娱乐制度、教有培训制度 4.尊重的需要 地位、权力、责 任、尊重、认可 考核制度、晋升制度、奖金制度 5.自我实现的需婴 成长、成就 挑战性、创造性工作、工作成就、相应决策参 与制度 二、双因素理论 (一)双因素理论的内容 双因素理论是美国心理学家林茶伯格(Frederick Herz小eg)于20世纪50年代后期提出的。他 根据对美国匹保地区00多名丁程技术人品和会计师的访调杏,讲行资料分析发现,使被调香 者产生不满的因素大由从界的作环培产生 而使被调查者产生满意的因素一般都是由工作本 身所产生。因此,赫茨伯格把影响人价们动机与行为的因素分为两类:激励因素和保健因素, 如图 所示 中性 图6-2双因素理论 一4

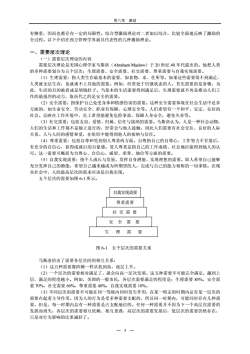

第六章 激励 — 4 — (4)需要满足了就不再是一种激励力量。 马斯洛还认为,生理需要与安全需要为低级需要,而社交需要、尊重需要与自我实现需要为较 高级的需要,低级需要主要是从外部使人得到满足,而高级需要是从人的内心使人得到满足。对一 般人来说,低级需要的满足是有限的,高级需要的满足是无限的,因而高级需要具有比低级需要更 持久的激励力量。 马斯洛的需要层次理论简单明了,易于理解,具有内在逻辑性,得到了普遍认可。但其存在的 缺陷是,在实际中,人的需要发展趋势并不一定严格按照马斯洛的五个需要层次逐层递增,可能某 一低层的需要未能得到满足时,另一较高层次的需要反而会占据主导地位。这主要是因为马斯洛对 人的信仰和精神的作用估计不足。如革命时期的无数共产党员,为革命理想的实现而勇于牺牲了自 己宝贵的生命。同样,通过树立榜样,进行教育,也可以改变人的需要层次的主次关系。 (二)需要层次理论在企业管理中的应用 从马斯洛的需要层次理论,我们可以得到启示,如果要激励员工,就要了解员工目前所处的需 要层次,然后通过给予适当的协助,帮助他们满足这一层次或更高层次的需要,在此过程中不断激 励他们的士气和热诚。 掌握员工的需要层次,满足员工不同层次的需要,管理措施具体分析如下表 6-1 所示: 表 6-1 员工需要层次分析 需要的层次 一般激励因素 管理措施 1.生理的需要 食物、住所等 基本的工作、住宅设施、福利设施 2.安全的需要 职位的保障、 意外的防止 安全的工作条件、雇用保证、退休金制度、 健康保险、意外保险 3.社交的需要 友谊、爱、 团体的接纳 和谐的工作小组、同事的友谊、团体活动制度、 互助制度、娱乐制度、教育培训制度 4.尊重的需要 地位、权力、责 任、尊重、认可 考核制度、晋升制度、奖金制度 5.自我实现的需要 成长、成就 挑战性、创造性工作、工作成就、相应决策参 与制度 二、双因素理论 (一)双因素理论的内容 双因素理论是美国心理学家赫茨伯格(Frederick Herzberg)于 20 世纪 50 年代后期提出的。他 根据对美国匹兹堡地区 200 多名工程技术人员和会计师的访问调查,进行资料分析发现,使被调查 者产生不满意的因素大都由外界的工作环境产生,而使被调查者产生满意的因素一般都是由工作本 身所产生。因此,赫茨伯格把影响人们动机与行为的因素分为两类:激励因素和保健因素,如图 6-2 所示。 很满意 中性 很不满意 图 6-2 双因素理论 激励因素 成就、责任、获赞赏、升职 保健因素 企业政策、工作环境、薪金、同事关系

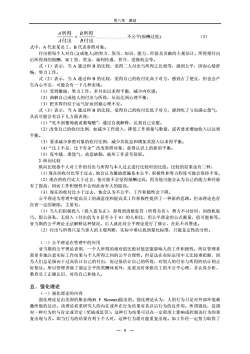

第六章激 激励因素是影响人们工作的内在因素,涉及一些较高层次的需要。如成就、责任、获得他人的 赏识、晋升机会等。借助这些方面的因素,可以激发人的进取心,提高工作效率。激励因素象人们 锻炼身体一样,可以提高身体素质,增进健康。 保健因者是外在因者 ,包括企业的政策、工资水平、工作环境、同事关系、福利与保障等。这 些因素没有激励人的作用,但会起到防止人们对工作产生不满的作用。 就像饭前洗手 样能防止人 们生病,但不能提高身体素质 该理论有两个要点: 1.满意与不满意 赫茨伯格的这个学说打破了传统的满意不满意的观点(认为满意的对立面是不满意)。赫茨伯 格认为满意的对立面是没有满意,而不是不满意:不满意的对立面是没有不满意,而不是满意。如 图6-3所示: 传统观占 满意 不满意 赫茨伯格观点 满意 没有满意 没有不满 不满意 (激励因素 保健因素 图63满意.不满意观点的对比 2.内在激励与外在激励 双因素理论实际上将激励分为内在与外在两种 内在激励是从工作本身得到的某种满足,如对 工作的兴每 贵任感、成就感等 这些因素属于激因素。外在 励是指外 或在工作以乡 获得的间接的满足,如工资 工作环境等。这种满足有 一定的局限性。因为外在激励或保健因素 能满足人的低层次的生理需要,而不能满足人的高层次的精神需要,因而只能防止反激励,并不能 持久有效地激励人的积极性。 双因素理论本身也存在着一定的局限性: (1)赫茨伯格所采用的研究方法有一定的局限性。如调查对象类型单一,缺乏代表性,调查手 段只是简单的问答,缺乏信度与可靠性。 (2)缺乏普遍使用的满意度评价标准。比如一个人可能不喜欢他工作的一部分,但他仍认为这 份工作是可以接受的 (3)赫茨伯格认为满意度与工作效率之间存在 “定的关系,但他的研究中只考察了满意度,而 没有涉及工作效率。人们应用这一理论时必须假设这两者之间存在密切的关系 (二)双因素理论在管理中的应用 尽管赫茨伯格的双因素理论由于存在缺陷而受到批评,但其在激励理论中仍占有重要的地位。 尤其双因素理论揭示了内在激励的作用,它对管理者如何更好地激励员工提供了新的思路,具有重 要的指导价值。如管理者应注意以下几方面: 1.注重对员工的内在激励 由双因素理论可以知道,消除了工作中的不满意因素并不一定能使员工得到激励而表现出最佳 的工作积极性,但可消除员工的消极不满。要想真正激励员工努力工 作,就要注重激励因素(例如 提供有兴趣的工作),通过这些因素的运用,才能满足员工较高层次的需求,才可能把员工的感受 -5

第六章 激励 — 5 — 激励因素是影响人们工作的内在因素,涉及一些较高层次的需要。如成就、责任、获得他人的 赏识、晋升机会等。借助这些方面的因素,可以激发人的进取心,提高工作效率。激励因素象人们 锻炼身体一样,可以提高身体素质,增进健康。 保健因素是外在因素,包括企业的政策、工资水平、工作环境、同事关系、福利与保障等。这 些因素没有激励人的作用,但会起到防止人们对工作产生不满的作用。就像饭前洗手一样能防止人 们生病,但不能提高身体素质。 该理论有两个要点: 1.满意与不满意 赫茨伯格的这个学说打破了传统的满意-不满意的观点(认为满意的对立面是不满意)。赫茨伯 格认为满意的对立面是没有满意,而不是不满意;不满意的对立面是没有不满意,而不是满意。如 图 6-3 所示: 传统观点 满意 不满意 赫茨伯格观点 满意 没有满意 没有不满意 不满意 (激励因素) (保健因素) 图 6-3 满意-不满意观点的对比 2.内在激励与外在激励 双因素理论实际上将激励分为内在与外在两种。内在激励是从工作本身得到的某种满足,如对 工作的兴趣、责任感、成就感等,这些因素属于激励因素。外在激励是指外部的奖酬或在工作以外 获得的间接的满足,如工资、工作环境等。这种满足有一定的局限性。因为外在激励或保健因素只 能满足人的低层次的生理需要,而不能满足人的高层次的精神需要,因而只能防止反激励,并不能 持久有效地激励人的积极性。 双因素理论本身也存在着一定的局限性: (1)赫茨伯格所采用的研究方法有一定的局限性。如调查对象类型单一,缺乏代表性,调查手 段只是简单的问答,缺乏信度与可靠性。 (2)缺乏普遍使用的满意度评价标准。比如一个人可能不喜欢他工作的一部分,但他仍认为这 份工作是可以接受的。 (3)赫茨伯格认为满意度与工作效率之间存在一定的关系,但他的研究中只考察了满意度,而 没有涉及工作效率。人们应用这一理论时必须假设这两者之间存在密切的关系。 (二)双因素理论在管理中的应用 尽管赫茨伯格的双因素理论由于存在缺陷而受到批评,但其在激励理论中仍占有重要的地位。 尤其双因素理论揭示了内在激励的作用,它对管理者如何更好地激励员工提供了新的思路,具有重 要的指导价值。如管理者应注意以下几方面: 1.注重对员工的内在激励 由双因素理论可以知道,消除了工作中的不满意因素并不一定能使员工得到激励而表现出最佳 的工作积极性,但可消除员工的消极不满。要想真正激励员工努力工作,就要注重激励因素(例如 提供有兴趣的工作),通过这些因素的运用,才能满足员工较高层次的需求,才可能把员工的感受提

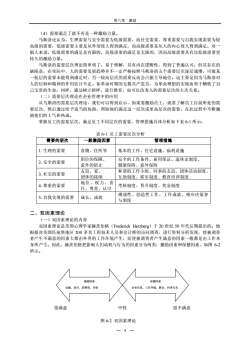

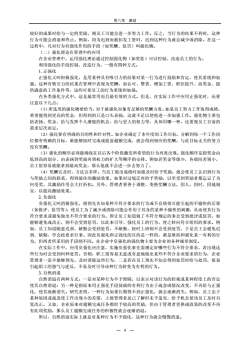

第六章激的 升到满意阶段。因此,管理者若想更有效、更持久地激励员工,就必须注重工作本身对职工的激励。 管理中可从以下方面加以考虑: (1)重新设计工作任务,使员工的工作内容丰富化,从而使员工能在工作中得到责任、成长和 成就感等高层次需求的满足 2) 对管理层员工及技术人员可实施目标管理,诚少过程控制,扩大其自主权和工作范围,并 提供富于挑战性的工作任务, 使其能力能得到充分发 (3)对员工的成就及时给予肯定、表扬,使其感到自己受到重视和信任。 2.正确处理保健因素与激励因素的关系 在对员工的激励中,不应忽视保健因素,但也不应过分注重改善保健因素。由双因素理论可知 满足员工的保健因素,只能防止不满,而并没有形成有效激励。赫茨伯格通过研究还发现,对于保 健因素,当员工达到某种满意程度后其激励作用将会放缓,在饱和点以后将会出现衰减,如图6-4, 所示。 满足 饱和点 逐渐衰减 保健因素 图6-4保健因素作用曲线 因此,同其他企业相比,提供有竞争力的报酬对维持员工的积极性、清除不满情绪是有效的 但过高的报磷。 定能得到相 的工作效率的提 管理中还要善于把保健因素转化为激励因素。保健因素和激励因素是可以转化的,不是一成不 变的。例如,员工的工资、奖金,如果同个人工作业绩相联系,就会产生激励作用,变为激励因素。 如果两者没有联系,奖金发得再多,也构不成激励。一旦停发或少发,还会造成员工的不满。因此, 有效的管理者,既要注意保健因素,以消除员工的不满,又要努力使保健因素变为激励因素。 三、期望理论 一)期组理论的内会 期望理论是由弗鲁姆(Vc 在20世纪60年代提出 这 一理论认为 只有当人们预 期某 行为能 带来具有吸引力的结果时,人们才会采取这 一特定行为。从激励的角度看,这 理论可用下列公式表示: 微励力量=效价×期望值 激励力最的效果直接表现为人们的积极性。激励力量越大,积极性就越高,激励力最越小,积 极性越低。激励力量的大小取决于对要达到目标的效价和期望值两个因素。 效价是指被激励对象对所要达到目标的价值的认定。在实际生活中,对同一目标,不同的人由 于个人价值观的不同,所处的需求层次与阶段的不同,对这一目标的效价也不同。如对于升职这一 目标,有人希望通过努力工作得到更高的职位.“升职”这一目标在他心目中的效价就高:有人对 升职与否漠不关心,“升职”这一目标在他心目中的效价就低 里值是指被激励, 象对目标能 能性大小的估: 一种主观概率。 这种主观概率 素的是 如对同 “目标 个性 估计值会 若是冒险的个 ,则 估计值会大一些。值的大小在0和1之间,如认为完全可能实现,则期塑值为1,者认为完全不可 -6

第六章 激励 — 6 — 升到满意阶段。因此,管理者若想更有效、更持久地激励员工,就必须注重工作本身对职工的激励。 管理中可从以下方面加以考虑: (1)重新设计工作任务,使员工的工作内容丰富化,从而使员工能在工作中得到责任、成长和 成就感等高层次需求的满足; (2)对管理层员工及技术人员可实施目标管理,减少过程控制,扩大其自主权和工作范围,并 提供富于挑战性的工作任务,使其能力能得到充分发挥。 (3)对员工的成就及时给予肯定、表扬,使其感到自己受到重视和信任。 2.正确处理保健因素与激励因素的关系 在对员工的激励中,不应忽视保健因素,但也不应过分注重改善保健因素。由双因素理论可知, 满足员工的保健因素,只能防止不满,而并没有形成有效激励。赫茨伯格通过研究还发现,对于保 健因素,当员工达到某种满意程度后其激励作用将会放缓,在饱和点以后将会出现衰减,如图 6-4, 所示。 满足 饱和点 逐渐衰减 O 保健因素 图 6-4 保健因素作用曲线 因此,同其他企业相比,提供有竞争力的报酬对维持员工的积极性、消除不满情绪是有效的, 但过高的报酬,并不一定能得到相应的工作效率的提高。 管理中还要善于把保健因素转化为激励因素。保健因素和激励因素是可以转化的,不是一成不 变的。例如,员工的工资、奖金,如果同个人工作业绩相联系,就会产生激励作用,变为激励因素。 如果两者没有联系,奖金发得再多,也构不成激励。一旦停发或少发,还会造成员工的不满。因此, 有效的管理者,既要注意保健因素,以消除员工的不满,又要努力使保健因素变为激励因素。 三、期望理论 (一)期望理论的内容 期望理论是由弗鲁姆(Victor Vroom)在 20 世纪 60 年代提出的。这一理论认为:只有当人们预 期某一行为能给个人带来具有吸引力的结果时,人们才会采取这一特定行为。从激励的角度看,这 一理论可用下列公式表示: 激励力量=效价×期望值 激励力量的效果直接表现为人们的积极性。激励力量越大,积极性就越高,激励力量越小,积 极性越低。激励力量的大小取决于对要达到目标的效价和期望值两个因素。 效价是指被激励对象对所要达到目标的价值的认定。在实际生活中,对同一目标,不同的人由 于个人价值观的不同,所处的需求层次与阶段的不同,对这一目标的效价也不同。如对于升职这一 目标,有人希望通过努力工作得到更高的职位,“升职”这一目标在他心目中的效价就高;有人则对 升职与否漠不关心,“升职”这一目标在他心目中的效价就低。 期望值是指被激励对象对目标能够实现的可能性大小的估计,是一种主观概率。这种主观概率 受个人因素的影响。如对同一目标,某人若是保守的个性,估计值会小一些;若是冒险的个性,则 估计值会大一些。值的大小在 0 和 1 之间,如认为完全可能实现,则期望值为 1,若认为完全不可

第六章激助 能实现,则期望值为0。人们主观上的期望值同将来能够达到的实际值常常是不一致的。当实际值 高于个人期望值时,就会使被激励者产生意外惊喜,积极性可能就会倍增。在实际值小于个人期望 值时,则会使被激励者大失所望,产生消极影响。 (一)期翅理论在管理中的应用 通过期胡理论,我们在管理中可得到以下启示 1)人们可以自觉地评价自己努力的结果和得到的报酬 (2)报 必须紧老地 联系员工为企业做出的贡献行为。企业的奖励制度必须随个人的绩效而定 (3)人们对其从工作中得到报酬的评价(效价)是不同的,有的人重视薪金,有的人更重视挑 战性工作。因此,管理者应重视企业的特定报酬与员工的愿望相符。 在实践中的具体做法如下 1.确定话当的目标,激发期望心理 期望理论告诉我们,人们的行为总是指向一定的目标。目标确定符合个人的效价与期望就能激 发出工作的积极性。但需要注意的是,目标定的过高会令人生畏,目标定的过低会使人轻易达到, 这都起不到激励作用。此外,还有一个目标效价问颗,同一目标,有人登得相重效价高.激励 作用大:有人觉得无所谓,效价低 需要,根据 同的需要制定不同的目标。例如企业制定生 既要考虑目标有 的挑战性 又要让员工感到有实现的可能, 2.帮助员工调整期望值,调动积极性 由于人们的经验、能力、自信心不同,因而对特定预期目标的期望值也不同。有的人期望值过 高,盲目乐观,一且实现不了,易产生心理挫折:有的人缺乏自信,期望值过低,易悲观失望,放 松努力。因此,管理者要善于帮助职工调整期望值。 3.正确处理努力与绩效之间的关系 一个人的行为能否取得绩效,主要取决于他的努力和能力。因此,管理者应提供相应培训,以 提高员工的工作能力:量才使用,使员工各得其位,人尽其才。通过这些,使职工的努力取得绩效, 获得成功,品化其积极性 4.正确处理绩效与奖励需要的关系 当人的行为达到一定的目材 取 一定绩效后,总希望能获得个人需要的奖励 因此管理者应 根据员工的工作绩效给 亏相应的奖励 同时应根据不同人需要的差 变换相应奖励内容,投其 好,以提高奖励在职工中的效价,这样才能使效价与期望值的乘积最大,获得持久的激励。否则, 干好干坏、干与不干一个样,人们的工作积极性就会消退。 四、公平理论 (一)公平理论的内容 公平理论是羊国的斯达西·亚当斯(】S扫c y Adams)在20世纪60年代提出的。亚当斯通过大 量的研究发现:员工对自己是否受到公平合理的特遇 报瞬的绝对 的影响, 更受到相对值的影响。所谓相对值 向比较与纵向比较 1.横向比较 横向比较是将自己所做的付出和所得的报酬,与一个和自己条件相当的人的付出与所得的报例 进行比较,从而对此做出相应反应。下面我们用方程式来加以说明: A所得B所得 .公平 (1) A付出B付出 A所得、B所得 A付出之B付出 .,.不公平(报研过高 (2) 7

第六章 激励 — 7 — 能实现,则期望值为 0。人们主观上的期望值同将来能够达到的实际值常常是不一致的。当实际值 高于个人期望值时,就会使被激励者产生意外惊喜,积极性可能就会倍增。在实际值小于个人期望 值时,则会使被激励者大失所望,产生消极影响。 (二)期望理论在管理中的应用 通过期望理论,我们在管理中可得到以下启示: (1)人们可以自觉地评价自己努力的结果和得到的报酬。 (2)报酬必须紧密地联系员工为企业做出的贡献行为。企业的奖励制度必须随个人的绩效而定。 (3)人们对其从工作中得到报酬的评价(效价)是不同的,有的人重视薪金,有的人更重视挑 战性工作。因此,管理者应重视企业的特定报酬与员工的愿望相符。 在实践中的具体做法如下: 1.确定适当的目标,激发期望心理 期望理论告诉我们,人们的行为总是指向一定的目标。目标确定符合个人的效价与期望就能激 发出工作的积极性。但需要注意的是,目标定的过高会令人生畏,目标定的过低会使人轻易达到, 这都起不到激励作用。此外,还有一个目标效价问题,同一目标,有人觉得很重要,效价高,激励 作用大;有人觉得无所谓,效价低,就起不到激励作用。所以管理者要了解每个员工的需要,根据 不同的需要制定不同的目标。例如企业制定生产定额等工作目标时,既要考虑目标有一定的挑战性, 又要让员工感到有实现的可能。 2.帮助员工调整期望值,调动积极性 由于人们的经验、能力、自信心不同,因而对特定预期目标的期望值也不同。有的人期望值过 高,盲目乐观,一旦实现不了,易产生心理挫折;有的人缺乏自信,期望值过低,易悲观失望,放 松努力。因此,管理者要善于帮助职工调整期望值。 3.正确处理努力与绩效之间的关系 一个人的行为能否取得绩效,主要取决于他的努力和能力。因此,管理者应提供相应培训,以 提高员工的工作能力;量才使用,使员工各得其位,人尽其才。通过这些,使职工的努力取得绩效, 获得成功,强化其积极性。 4.正确处理绩效与奖励需要的关系 当人的行为达到一定的目标,取得一定绩效后,总希望能获得个人需要的奖励,因此管理者应 根据员工的工作绩效给与相应的奖励。同时应根据不同人需要的差异,变换相应奖励内容,投其所 好,以提高奖励在职工中的效价,这样才能使效价与期望值的乘积最大,获得持久的激励。否则, 干好干坏、干与不干一个样,人们的工作积极性就会消退。 四、公平理论 (一)公平理论的内容 公平理论是美国的斯达西·亚当斯(J. Stacey Adams)在 20 世纪 60 年代提出的。亚当斯通过大 量的研究发现:员工对自己是否受到公平合理的待遇十分敏感。他们的工作积极性不仅受到其所得 报酬的绝对值的影响,更受到相对值的影响。所谓相对值,来源于横向比较与纵向比较。 1.横向比较 横向比较是将自己所做的付出和所得的报酬,与一个和自己条件相当的人的付出与所得的报酬 进行比较,从而对此做出相应反应。下面我们用方程式来加以说明: 付出 所得 付出 所得 B B A A = .公平 (1) 付出 所得 付出 所得 B B A A > .不公平(报酬过高) (2)

第六章激的 A所得B所得 A付出 B付出 不公平(报酬过低) (3) 式中,A代表某员工 B代表参照对象 付出指每个人对自己(或他人)的努力、资历、知识、能力、经验及贡献的主观估计。所得指付出 后所得到的报酬,如工资、奖金、福利待遇、晋升、进修机会等。 式(1)表示,当A通过和B的比较,觉得二人付出与所得之比相等,感到公平,因而心情舒 畅,努力工作。 式(2)表示,当A通过和B的比较,觉得自己的收付比高于对方,感到占了便宜,但也会产 生内心不安,可能会有一下几种表现: (1)受到激励,努力工作,多付出以求得平衡,减少内孩感: (2)曲解自己或他人的付出与所得,从而达到心理平衡 (3)把多得归结 好而回澄 式(3)表示,当A通过和B的比较,觉得自己的收付比低于对方,感到吃了亏而满心怨气, 从而可能会有以下几方面表现: (1)“吃不到葡萄就说葡萄酸”,通过自我解释,达到自己安慰。 (2)改变自己的收付比例,如减少工作投入、降低工作质量与数量,或者要求增加收入以达到 平衡。 3)要求减少参照对象的收付比例,减少其收益和增加其投入以求得平衡, (4)“比上不足,比下有余”改变参照对象,获得认识上的新的平衡。 (5)发牢强、泄怨气,故意缺勤,破坏工作甚至辞职。 2.纵向比较 纵向比较指个人对工作的付出与所得与本人过去进行比较时的比位。 比较的结果也有三种: (1)现在的收付比等于过去,他会认为激励措施基本公平,积极性和努力程度可能会保持不变 (2)现在的收付比大于过去,他可能不会觉得报酬过高,因为他可能会认为自己的能力和经验 有了提高,因而工作积极性不会因此而有大的提高。 (3)现在的收付比小于过去,他会认为不公平,工作积极性会下降。 公平理论为管理中提高员工的满意度和提高其工作积极性提供了一种新的思路。但该理论也存 在着一定的缺陷,主要有: (1)当人们积极投入(投入值为正),知得到消极惩罚(所得为负),费力不好时,同投机取 巧、假公济私、无投入(付出值为0甚至小于0)的人相比,用公平理论的公式衡量,值可能相等 后人此 进行了修订 付出与所得只是当事人的主观判断,实际中难以找到量化标准, 只能是定性的分析 )公平理论在管理中的应用 亚当斯的公平理论表明, 一个人所得的相对值比绝对值更能影响人的工作积极性。所以管理者 需更多地注意实际工作结果与个人所得之间的公平合理性。但是这在实际运用中又比较难把握,因 为人们总是倾向于过高估计自己的付出,而过低估计自己的所得,对别人的付出与所得的估计则正 好相反。所以管理者除了制定公平的奖酬体系外,还要及时体察员工的不公平心理,并认真分析、 教有员工正确认识、对待自己和他人。 五、强化理论 强化理论的内容 强化理论是由美国的斯金纳(B.F.Skinner)提出的。强化理论认为,人的行为只是对外部环境刺 激所做的反应。该理论者重研究人的内在或外在行为结果对其以后行为的反作用。所谓强化,是指 对一种行为给与肯定或否定(奖励或惩罚),这种行为结果可以在一定程度上影响或控制该行为的重 复出现与否。即当行为的结果有利于个人时,这种行为就可能重复出现。如工作经一定努力取得了 -8

第六章 激励 — 8 — 付出 所得 付出 所得 B B A A < .不公平(报酬过低) (3) 式中,A 代表某员工,B 代表参照对象。 付出指每个人对自己(或他人)的努力、资历、知识、能力、经验及贡献的主观估计。所得指付出 后所得到的报酬,如工资、奖金、福利待遇、晋升、进修机会等。 式(1)表示,当 A 通过和 B 的比较,觉得二人付出与所得之比相等,感到公平,因而心情舒 畅,努力工作。 式(2)表示,当 A 通过和 B 的比较,觉得自己的收付比高于对方,感到占了便宜,但也会产 生内心不安,可能会有一下几种表现: (1)受到激励,努力工作,多付出以求得平衡,减少内疚感; (2)曲解自己或他人的付出与所得,从而达到心理平衡; (3)把多得归结于运气好而回避心理不安。 式(3)表示,当 A 通过和 B 的比较,觉得自己的收付比低于对方,感到吃了亏而满心怨气, 从而可能会有以下几方面表现: (1)“吃不到葡萄就说葡萄酸”,通过自我解释,达到自己安慰。 (2)改变自己的收付比例,如减少工作投入、降低工作质量与数量,或者要求增加收入以达到 平衡。 (3)要求减少参照对象的收付比例,减少其收益和增加其投入以求得平衡。 (4)“比上不足,比下有余”改变参照对象,获得认识上的新的平衡。 (5)发牢骚、泄怨气,故意缺勤,破坏工作甚至辞职。 2.纵向比较 纵向比较指个人对工作的付出与所得与本人过去进行比较时的比值。比较的结果也有三种: (1)现在的收付比等于过去,他会认为激励措施基本公平,积极性和努力程度可能会保持不变。 (2)现在的收付比大于过去,他可能不会觉得报酬过高,因为他可能会认为自己的能力和经验 有了提高,因而工作积极性不会因此而有大的提高。 (3)现在的收付比小于过去,他会认为不公平,工作积极性会下降。 公平理论为管理中提高员工的满意度和提高其工作积极性提供了一种新的思路。但该理论也存 在着一定的缺陷,主要有: (1)当人们积极投入(投入值为正),却得到消极惩罚(所得为负),费力不讨好时,同投机取 巧、假公济私、无投入(付出值为 0 甚至小于 0)的人相比,用公平理论的公式衡量,值可能相等。 亚当斯的公平理论无法解释这种情况。后人就此对公平理论进行了修订,在此不再赘述。 (2)付出与所得只是当事人的主观判断,实际中难以找到量化标准,只能是定性的分析。 (二)公平理论在管理中的应用 亚当斯的公平理论表明,一个人所得的相对值比绝对值更能影响人的工作积极性。所以管理者 需更多地注意实际工作结果与个人所得之间的公平合理性。但是这在实际运用中又比较难把握,因 为人们总是倾向于过高估计自己的付出,而过低估计自己的所得,对别人的付出与所得的估计则正 好相反。所以管理者除了制定公平的奖酬体系外,还要及时体察员工的不公平心理,并认真分析、 教育员工正确认识、对待自己和他人。 五、强化理论 (一)强化理论的内容 强化理论是由美国的斯金纳(B. F. Skinner)提出的。强化理论认为,人的行为只是对外部环境刺 激所做的反应。该理论着重研究人的内在或外在行为结果对其以后行为的反作用。所谓强化,是指 对一种行为给与肯定或否定(奖励或惩罚),这种行为结果可以在一定程度上影响或控制该行为的重 复出现与否。即当行为的结果有利于个人时,这种行为就可能重复出现。如工作经一定努力取得了

第六章激 较好的成果时给与一定的奖励,则员工可能会进一步努力工作。反之,当行为的结果不利时,这种 行为可能会消退和终止。例如,因为迟到而被扣发工资时,迟到这种行为就会减少或消除。在这 过程中,凡对行为有强化作用的手段(如奖酬、惩罚)叫强化物。 (一)瑶化理论在管理中的应用 在企业管理中,运用强化理论通过控制强化物(如奖惩)可以控制、改造员工的行为 利用强化的手段控制、改造行为 般有四种方式。 正强化 正强化又叫积极强化,是用某种具有吸引力的结果对某一行为进行鼓励和肯定,使其重现和加 强。这种有吸引力的结果在管理中表现为奖酬,如认可、赞赏、增加工资、职位提升、高奖金、提 供满意的工作条件等,这些可使员工的行为重现和加强。 在各类强化方式中,这是最常用而且最有效的方式。但是,在实际工作中应用正强化时,还要 注意以下几点: (1)所选用的强化物要恰当,对于被强化对象有足够的奖酬力度。如某员工努力工作取得成绩, 希望能得到甲高的奖金,但得到的只品口美表扬。这就不是以使他讲一步加强工作。强化物主要句 括表扬、奖金、给与发挥个人潜能的机会、给与更大的权力等, 具体用哪一种,还要视员工目前的 性。如企业确定了本年度的 作目杨 ,分解到每 二作岗 位都有明确的目标,谁能够按时完成或提前超额完成,就会得到相应的奖酬。与此目标无关的努力 没有奖酬。 (3)强化的顺序必须能确保在以后各个阶段激发所希望的行为再度出现。强化顺序是指奖金由 低到高的划分、由表扬到奖励再到权力的扩大等顺序的安排。例如若奖金等级少,各级间差别小, 员工很容易就能拿到最高奖金,那么他就不会进一步去努力了。 (4)奖酬宜及时,方法宜多样。当员工做出成绩时如能及时给予奖励,就会使员工认识到行为 与奖励之间的联系,得到最佳的激励效果。如果时过境迁再给予奖励,以至受到奖励者都忘记了为 何受奖,其激励作用会大打折扣。另外,管理者要善于调整、变换奖酬方法,因人、因时、因地制 宜,以提高激励效果。 2.负强化 强化 叫消极强化,指预先告知某种不符合要求的行为或不良绩效可能引起的不愉快的后果 (如批评、惩罚等),使员工为了减少或消除可能会作用于其身的某种不愉快的刺激,从而使其行为 符合要求或避兔做出不符合要求的行为。即让员工知道做了不符合规定的事会受到批评或惩罚,如 能够避免或改正,则不会受到惩罚,以此来引导、强化员工的行为,使之转向符合组织的要求。例 如,员工知道随意迟到、缺勤会受到处罚,不缺勤、按时上班则不会受到处罚,于是员工会避免迟 到、缺勤,学会按要求行事。因此负强化和正强化的目的是一样的,都是维持和强化某一有利的行 为,但两者所采用的手段则不同。在企业中负强化的强化物主要为企业的各种规章制度 在实际丁作中,成用负品化成注音,施负强化事先需定好那些行为不符合要求,若出议 些行为时会受到何种处罚。否则, 管理 职工很容易无意或有意地做出某些不符台 业要 求的 多预 时消除这些行 知会得到处罚时给与处罚 ,很易 引起职工的怨气与逆反,不易及时引导该种行为转变为有利的行为 3.自然消退 自然消退有两种方式:一是对某种行为不予理眠,以表示对该行为的轻视或某种程度上的否定 使其自然消退:另一种是指原来用正强化手段鼓励的有利行为由于疏忽或情况改变,不再给与正强 化,使其逐渐消失。研究表明,一种行为如果长期得不到正强化,就会逐渐消失。例如,员工由于 某种原因或疏忽使工作出现小的差错,上级管理者虽己了解但未予追究,给予机会使该员工及时自 觉改正。又如,企业原来对超额完成任务都给予较高的奖励,但由于管理者更换或政策的改变不再 有此项奖励, 那么员工超额完成任条的积极性就会逐浙消 所以, 自然消退实际上就是对某种行为不予强化,这种行为就会慢慢消退 —9-

第六章 激励 — 9 — 较好的成果时给与一定的奖励,则员工可能会进一步努力工作。反之,当行为的结果不利时,这种 行为可能会消退和终止。例如,因为迟到而被扣发工资时,迟到这种行为就会减少或消除。在这一 过程中,凡对行为有强化作用的手段(如奖酬、惩罚)叫强化物。 (二)强化理论在管理中的应用 在企业管理中,运用强化理论通过控制强化物(如奖惩)可以控制、改造员工的行为。 利用强化的手段控制、改造行为,一般有四种方式。 1.正强化 正强化又叫积极强化,是用某种具有吸引力的结果对某一行为进行鼓励和肯定,使其重现和加 强。这种有吸引力的结果在管理中表现为奖酬,如认可、赞赏、增加工资、职位提升、高奖金、提 供满意的工作条件等,这些可使员工的行为重现和加强。 在各类强化方式中,这是最常用而且最有效的方式。但是,在实际工作中应用正强化时,还要 注意以下几点: (1)所选用的强化物要恰当,对于被强化对象有足够的奖酬力度。如某员工努力工作取得成绩, 希望能得到更高的奖金,但得到的只是口头表扬,这就不足以使他进一步加强工作。强化物主要包 括表扬、奖金、给与发挥个人潜能的机会、给与更大的权力等,具体用哪一种,还要视员工目前的 需求层次而定。 (2)强化要有明确的目的性和针对性。如企业确定了本年度的工作目标,分解到每一个工作岗 位都有明确的目标,谁能够按时完成或提前超额完成,就会得到相应的奖酬。与此目标无关的努力 没有奖酬。 (3)强化的顺序必须能确保在以后各个阶段激发所希望的行为再度出现。强化顺序是指奖金由 低到高的划分、由表扬到奖励再到权力的扩大等顺序的安排。例如若奖金等级少,各级间差别小, 员工很容易就能拿到最高奖金,那么他就不会进一步去努力了。 (4)奖酬宜及时,方法宜多样。当员工做出成绩时如能及时给予奖励,就会使员工认识到行为 与奖励之间的联系,得到最佳的激励效果。如果时过境迁再给予奖励,以至受到奖励者都忘记了为 何受奖,其激励作用会大打折扣。另外,管理者要善于调整、变换奖酬方法,因人、因时、因地制 宜,以提高激励效果。 2.负强化 负强化又叫消极强化,指预先告知某种不符合要求的行为或不良绩效可能引起的不愉快的后果 (如批评、惩罚等),使员工为了减少或消除可能会作用于其身的某种不愉快的刺激,从而使其行为 符合要求或避免做出不符合要求的行为。即让员工知道做了不符合规定的事会受到批评或惩罚,如 能够避免或改正,则不会受到惩罚,以此来引导、强化员工的行为,使之转向符合组织的要求。例 如,员工知道随意迟到、缺勤会受到处罚,不缺勤、按时上班则不会受到处罚,于是员工会避免迟 到、缺勤,学会按要求行事。因此负强化和正强化的目的是一样的,都是维持和强化某一有利的行 为,但两者所采用的手段则不同。在企业中负强化的强化物主要为企业的各种规章制度。 在实际工作中,应用负强化应注意,实施负强化事先需规定好哪些行为不符合要求,若出现这 些行为时会受到何种处罚。否则,职工很容易无意或有意地做出某些不符合企业要求的行为,企业 管理者一是不能够预先、及时消除这些行为,二是若在员工预先不知会得到处罚时给与处罚,很易 引起职工的怨气与逆反,不易及时引导该种行为转变为有利的行为。 3.自然消退 自然消退有两种方式:一是对某种行为不予理睬,以表示对该行为的轻视或某种程度上的否定 使其自然消退;另一种是指原来用正强化手段鼓励的有利行为由于疏忽或情况改变,不再给与正强 化,使其逐渐消失。研究表明,一种行为如果长期得不到正强化,就会逐渐消失。例如,员工由于 某种原因或疏忽使工作出现小的差错,上级管理者虽已了解但未予追究,给予机会使该员工及时自 觉改正。又如,企业原来对超额完成任务都给予较高的奖励,但由于管理者更换或政策的改变不再 有此项奖励,那么员工超额完成任务的积极性就会逐渐消退。 所以,自然消退实际上就是对某种行为不予强化,这种行为就会慢慢消退

第六章激 4延罚 惩罚是指用批评、降薪、降职、罚款等带有强制性、威胁性的措施来创造一种令人不愉快甚至 痛苦的环境,或取消现有的令人满意的条件,以表示对某种不符合要求的行为的否定,从而消除这 种板为霜发生的可您 惩罚是阻止错误行为发生的方法,它的速度通常快于自然消退中的忽视 时 并可能会在以后对职工 检快 极影 品 心理上 害怕, 甚至产生对抗 ,做出无故缺勒甚至辞职等严重行为。 所以 ,管理者要慎用惩罚 明辨是非,实事求是,依据企业的规章制度做出合理的处理,同时还应结合负强化和思想工作相 合的方法,让员工知道错处在哪里,如何改正,并帮助、引导员工加以改正,尽量消除惩罚带来的 消极影响。在应用惩罚时,还应注意要对事不对人,即惩罚应与特定的过错相联系,要把违规行为 与违犯者的人格品行区分开来,不应因为某个员工出现某种不良行为就归咎于人品不好或处处加以 提防、歧视。另外,对于同样的违规行为,处理应该公平一致、一视同仁,否则会造成员工的反感, 达不到应有的效果。 以上这四种方法可以单独使用,也可综合使用。管理者应了解每种方法的特点,能用前三种方 法做到的尽量用前三种方法,少用慎用惩罚的手段 六、综合激励模式 )综合激励模式的内容 综合激励模式是由美国学者波特(Lyman.W.Porter)和劳勒(Edward.E.Lawler)于1968年提 出的。这一模式较为全面的说明了激励理论的全部内容(如下图6-5所示)。 对达到目标后得到 奖例的效价 能力 内在奖励厂 公平感 激励 努力立 工作绩 满意感 外在奖励 达到目标的 能性的估 期望值 图65波特劳勒综合激励模型 这一模型实际上包含了上面所介绍的几种激励理论。在图的左侧部分,其实是以期望理论为基 础的说明。期望理论认为激励的力量等于效价与期望值的乘积,期望理论还说明了为达到一定的工 作绩效,个人除了努力,还需具备一定的能力。取得工作绩效会获得内在、外在的奖励,内在奖励 如取得挑战性工作、获得更大的自主权:外在奖励如工资的提高、获得更好的工作环境等。这些奖 励的存在从正面强化了个人的有利行为:除了奖励,公平成也同样影自若个人的满意程度。 (二)综合激励模式在管理中的应用 波特芳勒的综合激励模型说明了管理者要想使激励能产生预期效果,就需考虑以下几方面的工 作:如 可根据 人能力进 工作分工 合适的 作目标: “能适应 需求,激发每个人的积极性 给与什 设定什么样的有效奖励制度能使员工不断保持积极性:如何进行公斗 考核才能使员工感到公平、合理,使员工真正感到满意。 -10

第六章 激励 — 10 — 4.惩罚 惩罚是指用批评、降薪、降职、罚款等带有强制性、威胁性的措施来创造一种令人不愉快甚至 痛苦的环境,或取消现有的令人满意的条件,以表示对某种不符合要求的行为的否定,从而消除这 种行为重复发生的可能性。惩罚是阻止错误行为发生的方法,它的速度通常快于自然消退中的忽视 手段,但其效果只是暂时的,并可能会在以后对职工产生不愉快的消极影响,如对员工心理上造成 恐惧、害怕,甚至产生对抗心理,做出无故缺勤甚至辞职等严重行为。所以,管理者要慎用惩罚, 明辨是非,实事求是,依据企业的规章制度做出合理的处理,同时还应结合负强化和思想工作相结 合的方法,让员工知道错处在哪里,如何改正,并帮助、引导员工加以改正,尽量消除惩罚带来的 消极影响。在应用惩罚时,还应注意要对事不对人,即惩罚应与特定的过错相联系,要把违规行为 与违犯者的人格品行区分开来,不应因为某个员工出现某种不良行为就归咎于人品不好或处处加以 提防、歧视。另外,对于同样的违规行为,处理应该公平一致、一视同仁,否则会造成员工的反感, 达不到应有的效果。 以上这四种方法可以单独使用,也可综合使用。管理者应了解每种方法的特点,能用前三种方 法做到的尽量用前三种方法,少用慎用惩罚的手段。 六、综合激励模式 (一)综合激励模式的内容 综合激励模式是由美国学者波特(Lyman. W. Porter)和劳勒(Edward. E. Lawler)于 1968 年提 出的。这一模式较为全面的说明了激励理论的全部内容(如下图 6-5 所示)。 图 6-5 波特-劳勒综合激励模型 这一模型实际上包含了上面所介绍的几种激励理论。在图的左侧部分,其实是以期望理论为基 础的说明。期望理论认为激励的力量等于效价与期望值的乘积,期望理论还说明了为达到一定的工 作绩效,个人除了努力,还需具备一定的能力。取得工作绩效会获得内在、外在的奖励,内在奖励 如取得挑战性工作、获得更大的自主权;外在奖励如工资的提高、获得更好的工作环境等。这些奖 励的存在从正面强化了个人的有利行为;除了奖励,公平感也同样影响着个人的满意程度。 (二)综合激励模式在管理中的应用 波特-劳勒的综合激励模型说明了管理者要想使激励能产生预期效果,就需考虑以下几方面的工 作:如何根据个人能力进行工作分工;如何设定合适的工作目标;给与什么奖励才能适应不同人的 需求,激发每个人的积极性;设定什么样的有效奖励制度能使员工不断保持积极性;如何进行公平 考核才能使员工感到公平、合理,使员工真正感到满意。 公平感 满意感 内在奖励 外在奖励 对达到目标后得到 奖酬的效价 对达到目标的 可能性的估计 期望值 激励 努力 工作绩 能力

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《管理学》课程教学资源(教案讲义)第七章 协调.pdf

- 《管理学》课程教学资源(教案讲义)第九章 比较管理.pdf

- 《管理学》课程教学资源(教案讲义)第八章 控制.pdf

- 《管理学》课程教学资源(教案讲义)第四章 组织.pdf

- 《管理学》课程教学资源(教案讲义)第五章 领导.pdf

- 《管理学》课程教学资源(教案讲义)第三章 计划.pdf

- 《管理学》课程教学资源(教案讲义)第一章 管理的基本概念.pdf

- 《管理学》课程教学资源(教案讲义)第二章 管理思想发展史.pdf

- 《管理学》课程教学大纲.pdf

- 《企业经营战略》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 企业经营战略概论.ppt

- 《企业经营战略》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 企业竞争优势持续.ppt

- 《企业经营战略》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 企业外部环境分析.ppt

- 《企业经营战略》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 企业经营战略方案的评价与选择.ppt

- 《企业经营战略》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 企业经营战略的实施与控制.ppt

- 《企业经营战略》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 企业竞争战略和总体发展战略.ppt

- 《企业经营战略》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 企业内部条件分析.ppt

- 《企业经营战略》课程教学大纲.pdf

- 《信息组织》课程授课资源(PPT讲稿)第八讲 信息重组.ppt

- 《信息组织》课程授课资源(PPT讲稿)第五讲 主题组织.ppt

- 《信息组织》课程授课资源(PPT讲稿)第四讲 分类组织.ppt

- 《管理学》课程教学资源(教案讲义)第十一章 21世纪管理的发展趋势.pdf

- 《管理学》课程教学资源(教案讲义)第十章 管理伦理.pdf

- 《管理学》课程教学资源(案例)第四章 组织.pdf

- 《管理学》课程教学资源(案例)第三章 计划.pdf

- 《管理学》课程教学资源(案例)第二章 管理思想发展史.pdf

- 《管理学》课程教学资源(案例)第一章 管理的基本概念.pdf

- 《管理学》课程教学资源(案例)第八章 控制.pdf

- 《管理学》课程教学资源(案例)第七章 协调.pdf

- 《管理学》课程教学资源(案例)第六章 激励.pdf

- 《管理学》课程教学资源(案例)第十章 管理伦理.pdf

- 《管理学》课程教学资源(案例)第十一章 21世纪管理的发展趋势.pdf

- 《管理学》课程教学资源(案例)第九章 比较管理.pdf

- 《管理学》课程教学资源(案例)第五章 领导.pdf

- 《管理学》课程教学课件(讲稿)第四章 组织.pdf

- 《管理学》课程教学课件(讲稿)第一章 管理的基本概念.pdf

- 《管理学》课程教学课件(讲稿)第三章 计划.pdf

- 《管理学》课程教学课件(讲稿)第二章 管理思想发展史.pdf

- 《管理学》课程教学课件(讲稿)第五章 领导.pdf

- 《管理学》课程教学课件(讲稿)第八章 控制.pdf

- 《管理学》课程教学课件(讲稿)第六章 激励.pdf