《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第十章 胶体

第10章胶体 10.1引言 10.1.1分散体系的定义分类、及研究方法 胶体体系是介于真溶液和粗分散体系之间的一种特殊分散体系。由于胶体体系中 粒子分散程度很高,具有很大的比表面,表现出显著的表面特征,如其具有特殊 的光学性质和动电性质等。 (1)分散体系的定义 一种或数种物质分散在另一种物质中所构成的体系叫分散体系。被分散的物质称 为分散质,起分散作用的物质称为分散介质。可见 分散体系=分散质+分散介质 (2)分散体系的分类 「均相分散体系 物质彼此以分子 分子溶减休分溶液 大分子溶液 形态分散或混合 电解质溶液 分散体系 溶胶 非均相分散体系 [胶体分散体系蹄合胶体 (物质以微相研形态分 乳状液 (散在分教介质中 粗分散体系泡沫 (悬浮液 说明: .胶体体系中分散质的大小介于溶液和粗分散体系中分散质的大小之间,若以 1皿为溶液中粒子大小的上限,而以100皿为粗分散体系中分散质大小的下限, 则胶体中分散质的颗粒大小在(1~100)m之间。 b.胶体中分散质大小不同。因此,分散质和分散介质间必有一明显的物理分界 面。这意味着胶体体系必然是非均相分散体系。 c.胶体不是特殊的物质,而是物质存在的一种特殊形式。如硫磺分散在乙醇中 为溶液,若分散在水中则为水溶胶

第 10 章 胶体 10.1 引言 10.1.1 分散体系的定义分类、及研究方法 胶体体系是介于真溶液和粗分散体系之间的一种特殊分散体系。由于胶体体系中 粒子分散程度很高,具有很大的比表面,表现出显著的表面特征,如其具有特殊 的光学性质和动电性质等。 (1)分散体系的定义 一种或数种物质分散在另一种物质中所构成的体系叫分散体系。被分散的物质称 为分散质,起分散作用的物质称为分散介质。可见 分散体系=分散质+分散介质 (2)分散体系的分类 说明: a.胶体体系中分散质的大小介于溶液和粗分散体系中分散质的大小之间,若以 1nm 为溶液中粒子大小的上限,而以 100nm 为粗分散体系中分散质大小的下限, 则胶体中分散质的颗粒大小在(1~100)nm 之间。 b.胶体中分散质大小不同。因此,分散质和分散介质间必有一明显的物理分界 面。这意味着胶体体系必然是非均相分散体系。 c.胶体不是特殊的物质,而是物质存在的一种特殊形式。如硫磺分散在乙醇中 为溶液,若分散在水中则为水溶胶

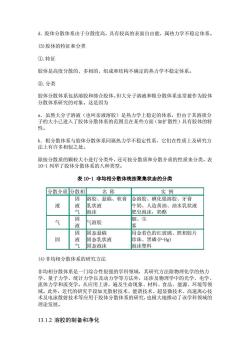

d.胶体分散体系由于分散度高,具有较高的表面自由能,属热力学不稳定体系。 (3)胶体的特征和分类 ①.特征 胶体是高度分散的、多相的、组成和结构不确定的热力学不稳定体系 ②.分类 胶体分散体系包括溶胶和缔合胶体。但大分子溶液和粗分散体系也常被作为胶体 分散体系研究的对象。这是因为 的然大分溶液(也叫来被溶胶〕是热力学上稳定的体系但由于其溶质分一 胶体分散体系的范围且在某些方面(如扩散性)具有胶体的特 性。 b.粗分散体系与胶体分散体系同属热力学不稳定性系,它们在性质上及研究方 法上有许多相似之处。 除按分散质的颗粒大小进行分类外,还可按分散质和分散介质的性质来分类。表 10-1列举了胶体分散体系的八种类型。 表10-1非均相分散体统按聚集状态的分类 分散介质分散相 名称 实例 固 溶胶、悬稿、软膏 金溶胶、碘化银溶胶、牙膏 液 状店 牛奶、人造黄油、油水乳状液 泡沫 巴皂泡沫,奶酪 气溶胶 、尘 液 用金着色的红玻璃、照相胶片 黑磷(P-g 固态泡沫 泡沫塑料 (4)非均相分散体系的研究方法 非均相分散体系是一门综合性很强的学科领域,其研究方法除物理化学的热 学 统计力学 动力学 等方法衫 还涉及物理 中的光学 电学 流体力学和流变从应用上讲,遍及生命现象、材料、食品、能源、环境等 域。此外,近代的研究手段如光散射技术、能谱技术、超显微技术、高速离心技 术及电泳散射技术等应用于胶体分散体系的研究,也极大地推动了该学科领域的 理论发展。 13.1.2溶胶的制备和净化

d.胶体分散体系由于分散度高,具有较高的表面自由能,属热力学不稳定体系。 (3)胶体的特征和分类 ①.特征 胶体是高度分散的、多相的、组成和结构不确定的热力学不稳定体系。 ②.分类 胶体分散体系包括溶胶和缔合胶体。但大分子溶液和粗分散体系也常被作为胶体 分散体系研究的对象。这是因为 a.虽然大分子溶液(也叫亲液溶胶)是热力学上稳定的体系,但由于其溶质分 子的大小已进入了胶体分散体系的范围且在某些方面(如扩散性)具有胶体的特 性。 b.粗分散体系与胶体分散体系同属热力学不稳定性系,它们在性质上及研究方 法上有许多相似之处。 除按分散质的颗粒大小进行分类外,还可按分散质和分散介质的性质来分类。表 10-1 列举了胶体分散体系的八种类型。 表 10-1 非均相分散体统按聚集状态的分类 分散介质 分散相 名 称 实 例 液 固 液 气 溶胶、悬稿、软膏 乳状液 泡沫 金溶胶、碘化银溶胶、牙膏 牛奶、人造黄油、油水乳状液 肥皂泡沫,奶酪 气 固 液 气溶胶 烟、尘 雾 固 固 液 气 固态悬稿 固态乳状液 固态泡沫 用金着色的红玻璃、照相胶片 珍珠、黑磷(P-Hg) 泡沫塑料 (4)非均相分散体系的研究方法 非均相分散体系是一门综合性很强的学科领域,其研究方法除物理化学的热力 学、量子力学、统计力学以及动力学等方法外,还涉及物理学中的光学、电学、 流体力学和流变学。从应用上讲,遍及生命现象、材料、食品、能源、环境等领 域。此外,近代的研究手段如光散射技术、能谱技术、超显微技术、高速离心技 术及电泳散射技术等应用于胶体分散体系的研究,也极大地推动了该学科领域的 理论发展。 13.1.2 溶胶的制备和净化

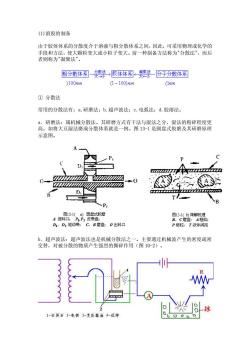

(1)溶胶的制备 由于胶体体系的分散度介于溶液与粗分散体系之间,因此,可采用物理或化学的 然大或小子变大。前种制名方法称为分散法。面 粗分散体系散法→胶体体系←塞法份子分散体系 )100m (1-100)2m ①分散法 常用的分散法有:a.研磨法:b.超声波法:c.电弧法;d.胶溶法。 .研磨法:属机械分散法。其研磨方式有干法与湿法之分,湿法的粉碎程度更 高。如将大豆湿法磨成分散体系就是一例。图13-1是圆盘式胶磨及其研磨原理 示意图。 A P P B D: 图13. A进料口 D、D2动带:CB磨盘0出料口 P组粒:T液体满流 b。超声波法:超声波法也是机械分散法之 主要通过机械波产生的密度疏密 交替,对被分散的物质产生强烈的撕碎作用(图10-2)。 / 1-石英石2-电援3一变压率油4-试样

(1)溶胶的制备 由于胶体体系的分散度介于溶液与粗分散体系之间,因此,可采用物理或化学的 手段和方法,使大颗粒变大或小粒子变大。前一种制备方法称为"分散法",而后 者则称为"凝聚法"。 ① 分散法 常用的分散法有:a.研磨法;b.超声波法;c.电弧法;d.胶溶法。 a.研磨法:属机械分散法。其研磨方式有干法与湿法之分,湿法的粉碎程度更 高。如将大豆湿法磨成分散体系就是一例。图 13-1 是圆盘式胶磨及其研磨原理 示意图。 b.超声波法:超声波法也是机械分散法之一。主要通过机械波产生的密度疏密 交替,对被分散的物质产生强烈的撕碎作用(图 10-2)

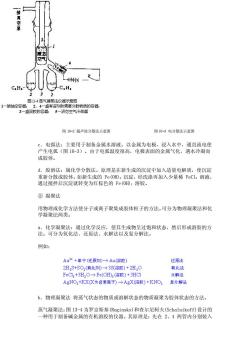

C.H.- -C:H: 13.4 1一被抽空容器 会有溶和需要分故物质的容器 3一盛溶胶的容器, 5一液态空气今机器 图10-2超声波分散法示意图 图10-3电分散法示意图 c.电弧法:主要用于制备金属水溶液。以金属为电极,浸入水中,通直流电使 产生电弧(图10-3)。由于电弧温度很高,电极表面的金属气化,遇水冷凝而 成胶体。 d.胶溶法:属化学分散法。原理是在新生成的沉淀中加入适量电解质,使沉淀 重新分散成胶体。如新生成的Fe(OD,沉淀,经洗涤再加入少量稀FCl:溶液, 通过搅拌后沉淀就转变为红棕色的Fe(OD,溶胶。 ②凝聚法 用物理或化学方法使分子或离子聚集成胶体粒子的方法。可分为物理凝聚法和化 学凝聚法两类。 头批酒款木技物 通过化学反应,使其生成物呈过饱和状态,然后形成溶胶的方 例如: Au++单宁(G还原剂)→Au溶较) 还原法 2H2S+S0,(氧化剂)→3溶胶)+2H,0 氧化法 FeC3+3,0→Fe(OH溶胶)+3HC 水解法 AgNO,+KXC区为卤素离)→AgXG溶胶)+KNO,复分解法 b.物理凝聚法将蒸气状态的物质或溶解状态的物质凝聚为胶体状态的方法。 蒸气凝聚法:图13-4为罗京斯基(Roginsky)和查尔尼柯夫(Schalnikoff)设计的 一种用于制备碱金属的有机溶胶的仪器。其原理是:先在2、4两管内分别装入

图 10-2 超声波分散法示意图 图 10-3 电分散法示意图 c.电弧法:主要用于制备金属水溶液。以金属为电极,浸入水中,通直流电使 产生电弧(图 10-3)。由于电弧温度很高,电极表面的金属气化,遇水冷凝而 成胶体。 d.胶溶法:属化学分散法。原理是在新生成的沉淀中加入适量电解质,使沉淀 重新分散成胶体。如新生成的 Fe(OH)3 沉淀,经洗涤再加入少量稀 FeCl3 溶液, 通过搅拌后沉淀就转变为红棕色的 Fe(OH)3 溶胶。 ② 凝聚法 用物理或化学方法使分子或离子聚集成胶体粒子的方法。可分为物理凝聚法和化 学凝聚法两类。 a.化学凝聚法:通过化学反应,使其生成物呈过饱和状态,然后形成溶胶的方 法。可分为氧化法、还原法、水解法以及复分解法。 例如: b.物理凝聚法 将蒸气状态的物质或溶解状态的物质凝聚为胶体状态的方法。 蒸气凝聚法:图 13-4 为罗京斯基(Roginsky)和查尔尼柯夫(Schalnikoff)设计的 一种用于制备碱金属的有机溶胶的仪器。其原理是:先在 2、4 两管内分别装入

苯与金属钠,将整个容器放在液态空气中冷冻至苯凝固再抽成真空。从液态空气 中取出上述设备后在管5中通入液态空气。在抽气的情况下,分别加热苯和钠 气化,两物质的蒸气在管5的器壁上冷却而凝固。当除去冷冻后,管壁上的 固态混合物融化成液体,流入容器底部的管3中即成N阳的苯溶胶。 交换溶剂法:即利用分散质在不同溶剂中溶解度的差异而制得溶胶。如将少量 10%松香的乙醇溶液,在搅拌下滴入水中,乙醇挥发后可形成带负电的松香溶胶 一般用凝聚法所得溶胶的分散度较分散法高,但分散程度并不均匀,原因是新核 的形成和晶核的生长同时发 采用 格蒙弟*(亿S 象从而制得分散程度较为均匀的溶股单分散溶胶 igondy)的方法可避免这种现 齐格蒙弟法*:当热的稀HAuC1水溶液用K,CO,中和后,取一部分溶液以白磷 还原制得平均半径大约为1m的高分散度金溶胶,以这些细小金粒子作为晶科 加入余下的另一部分溶液中并慢慢地用甲醛还原使之继续生长。由于有籽晶的存 在,继续成核的可能性较小,故所得金溶胶粒度较为均匀。调节前一步骤中所获 得粒品数目以及控制后一步中C,还原的数量可按预期目的获得一定粒 度的金溶胶。 (②)溶胶的净化 溶胶制备之后,还必须利用渗析装置以除去多余的电解质或其他杂质。 图13-5为一简单渗析装置。溶胶置入管状的用羊皮纸或火棉胶制成的半透膜中, 用支架支住,以马达带动使之努慢标转加辣扩散作用以提高参析效率 2 中 1-半透膜2搅拌器3溶胶4铂电极5过 图10-6电渗析示意图 图105简单渗析装置 为加快渗析速度 工业上普遍采用“电渗析装置(图10-6), 电场的作用加速 了离子透过渗析膜1并由流动着的溶剂带走(正离子向阴极,负离子向阳极), 因此能较快地除去溶胶中过多的电解质

苯与金属钠,将整个容器放在液态空气中冷冻至苯凝固再抽成真空。从液态空气 中取出上述设备后在管 5 中通入液态空气。在抽气的情况下,分别加热苯和钠 使之气化,两物质的蒸气在管 5 的器壁上冷却而凝固。当除去冷冻后,管壁上的 固态混合物融化成液体,流入容器底部的管 3 中即成 Na 的苯溶胶。 交换溶剂法:即利用分散质在不同溶剂中溶解度的差异而制得溶胶。如将少量 10% 松香的乙醇溶液,在搅拌下滴入水中,乙醇挥发后可形成带负电的松香溶胶。 一般用凝聚法所得溶胶的分散度较分散法高,但分散程度并不均匀,原因是新核 的形成和晶核的生长同时发生。采用齐格蒙弟*(Zsigmondy)的方法可避免这种现 象从而制得分散程度较为均匀的溶胶(单分散溶胶)。 齐格蒙弟法*:当热的稀 HAuCl4 水溶液用 K2CO3 中和后,取一部分溶液以白磷 还原制得平均半径大约为 1nm 的高分散度金溶胶,以这些细小金粒子作为晶种 加入余下的另一部分溶液中并慢慢地用甲醛还原使之继续生长。由于有籽晶的存 在,继续成核的可能性较小,故所得金溶胶粒度较为均匀。调节前一步骤中所获 得粒晶数目以及控制后一步骤中 HAuCl4 还原的数量可按预期目的获得一定粒 度的金溶胶。 (2)溶胶的净化 溶胶制备之后,还必须利用渗析装置以除去多余的电解质或其他杂质。 图 13-5 为一简单渗析装置。溶胶置入管状的用羊皮纸或火棉胶制成的半透膜中, 用支架支住,以马达带动使之缓慢旋转加速扩散作用以提高渗析效率。 图 10-5 简单渗析装置 图 10-6 电渗析示意图 为加快渗析速度,工业上普遍采用"电渗析"装置(图 10-6),电场的作用加速 了离子透过渗析膜 1 并由流动着的溶剂带走(正离子向阴极,负离子向阳极), 因此能较快地除去溶胶中过多的电解质

图13.7电超过滤装置 图10-7是实验室常用的“电超过滤“装置示意图,它实际上是利用半透膜代替普 通滤纸在压差和电场下来过滤溶胶的一种装置。 溶胶的动力性质的产生是胶粒不晰地进行热运动的结果,其宏观表现为扩散、渗 析和沉降,而微观表现则为布朗运动。 10.2溶胶的动力性质 102.1布朗运动 布朗运动是分散质粒子受到其周围在做热运动的分散介质分子的撞击而引起的 无规则运动(图10-8)。由于英国植物学家布朗首先发现花粉在液面上做无规 则运动而得名

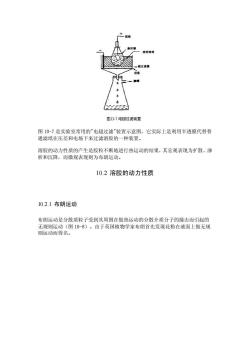

图 10-7 是实验室常用的"电超过滤"装置示意图,它实际上是利用半透膜代替普 通滤纸在压差和电场下来过滤溶胶的一种装置。 溶胶的动力性质的产生是胶粒不断地进行热运动的结果,其宏观表现为扩散、渗 析和沉降,而微观表现则为布朗运动。 10.2 溶胶的动力性质 10.2.1 布朗运动 布朗运动是分散质粒子受到其周围在做热运动的分散介质分子的撞击而引起的 无规则运动(图 10-8)。由于英国植物学家布朗首先发现花粉在液面上做无规 则运动而得名

(a》胶校受介质分子冲击示意图 ()超显做镜下液拉的布明运动 1905年爱因斯坦假设布朗运动为一随机的三维运动(与热运动相似),导出一 粒子在时间t内沿着某一维(x)运动偏离其原来位置的平均位移x的表示式为: x=2D (10-1) 上式中D为扩散系数,它与摩擦系数F的关系服从爱因斯坦扩散定律: Df=kiT (10-2) 由斯托克(Stokes)公式,若粒子为球状时 f=6mnr (10-3) (10-3)式中r为粒子半径,n为介质的粘度系数。由式(10-1)、(10-2)、(10-3) 不难得出: RT D=明 (10-4 X- RTE 3xL嘲 (10-5)

1905 年爱因斯坦假设布朗运动为一随机的三维运动(与热运动相似),导出一 粒子在时间 t 内沿着某一维(x)运动偏离其原来位置的平均位移 的表示式为; (10-1) 上式中 D 为扩散系数,它与摩擦系数 f 的关系服从爱因斯坦扩散定律: (10-2) 由斯托克(Stokes)公式,若粒子为球状时: (10-3) (10-3)式中 r 为粒子半径,η 为介质的粘度系数。由式(10-1)、(10-2)、(10-3) 不难得出: (10-4) (10-5)

式(10-4)提供了由D、n求粒子半径的方法。而 藏面4式10-5)除用于从已知的人、八T和t等 己知量求x外,还提供了一种测定亚佛加德罗常 图13.9胶粒的扩散和浓度梯度的关系 数L的方法。 102.2扩散作用 扩散是指由于溶胶中体积粒子数梯度的存在引起的粒子从高浓区域往低浓区域 迁移的现象(图10-9)。 物质的扩散可用菲克(Fick)第一定律和第二定律描述。 菲克第一定律 J密-喘 (10-6) 菲克第二定律 密装 (10-7) 上二式中的C为质量浓度,(10-6)式中的J为单位时间内通过单位界面的物质 质量,负号表示扩散朝浓度降低方向进行。 10.2.3沉降和沉降平衡 (1)沉降 胶粒受到重力的作用而下沉的过程称为沉降。因分散介质对分散质产生浮力,其 方向与沉降方向相反,故净重力: R=r产-8 (10-8) 上式中假设粒子为半径r的球体,P和P。分别为粒子和介质的密度,g为 重力加速度。 由于在沉降过程中粒子将与介质产生摩擦作用,摩擦阻力F可表示为

式(10-4)提供了由 D、η 求粒子半径的方法。而 式(10-5)除用于从已知的 L、η、r、T 和 t 等 已知量求 外,还提供了一种测定亚佛加德罗常 数 L 的方法。 10.2.2 扩散作用 扩散是指由于溶胶中体积粒子数梯度的存在引起的粒子从高浓区域往低浓区域 迁移的现象(图 10-9)。 物质的扩散可用菲克(Fick)第一定律和第二定律描述。 菲克第一定律 (10-6) 菲克第二定律 (10-7) 上二式中的 C 为质量浓度,(10-6)式中的 J 为单位时间内通过单位界面的物质 质量,负号表示扩散朝浓度降低方向进行。 10.2.3 沉降和沉降平衡 (1)沉降 胶粒受到重力的作用而下沉的过程称为沉降。因分散介质对分散质产生浮力,其 方向与沉降方向相反,故净重力: (10-8) 上式中假设粒子为半径 r 的球体,ρ 和 ρ0 分别为粒子和介质的密度,g 为 重力加速度。 由于在沉降过程中粒子将与介质产生摩擦作用,摩擦阻力 F 可表示为

F=fD=6mnru (10-9) 式(10-9)中 分别表示介质的粘度和粒子的运动速度。当=F时,粒子 作匀速运动,由(13-8)、(13-9)式,可得: v-2- (10-10) 上式指出沉降速度与2成正比。因此,大粒子比小粒子沉降快。当粒子很小时, 由于受扩散和对流影响,基本上己不沉降。 利用重力沉降的原理,可设计出测量和估算粗分散体系中粒子半径分布的仪器, 沉降天平即为其中之 :(图10-10)。这种天平的一个臂浸入正在沉降的粗分散 体系中,通过测量浸入臂质量随时间增加的变化曲线,利用式(10-10)可得颗粒 半径。如果是多分散体系,还可测定颗粒大小分布。这种测定方法称为”沉降分 析”,已成功地应用于粘土等物质的粒度分布测定。 平衡指针 1 小盘 量筒 图10-10扭力天平 图1011沉降平衡 (2)沉降平衡 胶体粒子在重力作用下的沉降必然导致浓度差的出现,而浓度梯度又使得粒子朝 着沉降的反方向扩散。当沉降与扩散速率相等时,则体系达到沉降平衡。这时溶 胶粒子密度分布随高度变化关系与大气层中空气密度随高度分布情况类似,位置 愈高处密度愈低(见图10-11) 当体系达平衡时,由波尔兹曼分布律可导出粒子的分子浓度C随高度x的分布 关系为 (10-11)

(10-9) 式(10-9)中 η、υ 分别表示介质的粘度和粒子的运动速度。当 FG=F 时,粒子 作匀速运动,由(13-8)、(13-9)式,可得: (10-10) 上式指出沉降速度与 r 2 成正比。因此,大粒子比小粒子沉降快。当粒子很小时, 由于受扩散和对流影响,基本上已不沉降。 利用重力沉降的原理,可设计出测量和估算粗分散体系中粒子半径分布的仪器, 沉降天平即为其中之一(图 10-10)。这种天平的一个臂浸入正在沉降的粗分散 体系中,通过测量浸入臂质量随时间增加的变化曲线,利用式(10-10)可得颗粒 半径。如果是多分散体系,还可测定颗粒大小分布。这种测定方法称为"沉降分 析",已成功地应用于粘土等物质的粒度分布测定。 图 10-10 扭力天平 图 10-11 沉降平衡 (2)沉降平衡 胶体粒子在重力作用下的沉降必然导致浓度差的出现,而浓度梯度又使得粒子朝 着沉降的反方向扩散。当沉降与扩散速率相等时,则体系达到沉降平衡。这时溶 胶粒子密度分布随高度变化关系与大气层中空气密度随高度分布情况类似,位置 愈高处密度愈低(见图 10-11)。 当体系达平衡时,由波尔兹曼分布律可导出粒子的分子浓度 C 随高度 x 的分布 关系为 (10-11)

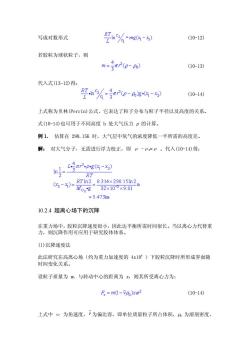

写成对数形式 in -mg() (10-12) 若胶粒为球状粒子,则 (p) (10-13) 代入式(13-12)得: h%-音o-A8g-为 (10-14) 上式称为贝林(Peri)公式,它表达了粒子分布与粒子半径以及高度的关系。 式(10-14)也可用于不同高度h处大气压力p的计算。 例1.估算在298.15K时,大气层中氧气的浓度降低一半所需的高度差。 解:对大气分子,无需进行浮力校正,即p-Pp。代入(10-14)得: RT 器器 =5.473a 10.2.4超离心场下的沉降 在重力场中,胶粒沉降速度很小,因此达平衡所需时间很长。当以离心力代替重 力,则沉降作用可应用于研究胶体体系。 (1)沉降速度法 此法研究在高离心场(约为重力加速度的4x10°)下胶粒沉降时所形成界面随 时间变化关系。 设粒子质量为四,与转动中心的距离为x,则其所受离心力为: F m(1-vpoxa2 (10-14) 上式中。为角速度,P为偏比容,即单位质量粒子所占体积,为溶剂密度

写成对数形式 (10-12) 若胶粒为球状粒子,则 (10-13) 代入式(13-12)得: (10-14) 上式称为贝林(Perrin)公式,它表达了粒子分布与粒子半径以及高度的关系。 式(10-14)也可用于不同高度 h 处大气压力 p 的计算。 例 1. 估算在 298.15K 时,大气层中氧气的浓度降低一半所需的高度差。 解: 对大气分子,无需进行浮力校正,即 ρ -ρ0=ρ 。代入(10-14)得: 10.2.4 超离心场下的沉降 在重力场中,胶粒沉降速度很小,因此达平衡所需时间很长。当以离心力代替重 力,则沉降作用可应用于研究胶体体系。 (1)沉降速度法 此法研究在高离心场(约为重力加速度的 4x106 )下胶粒沉降时所形成界面随 时间变化关系。 设粒子质量为 m,与转动中心的距离为 x,则其所受离心力为: (10-14) 上式中 ω 为角速度, 为偏比容,即单位质量粒子所占体积,p0 为溶剂密度

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第九章 化学动力学.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第七章 电化学 第一部分 电解质溶液(Electrolytic Solution).pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第七章 电化学 第三部分 第三部分 可逆电池(Reversible Cell).pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第六章 相平衡(Phase equilibrium).pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第七章 电化学 第二部分 电解与极化作用(electrolysis and polarization).pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第三章 热力学第二定律 The Second Law of Thermodynamics.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第四章 溶液(Solution).pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第五章 化学平衡.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第二章 热力学第一定律.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第十三章 羧酸衍生物.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(物理化学讲义)第一章 第零定律与物态方程.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第十章 醇、酚、醚.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第十一章 醛和酮.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第十二章 羧酸.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第七章 芳烃.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第六章 对映异构.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第五章 脂环烃.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第九章 卤代烃.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第四章 炔烃和二烯烃.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(分析化学讲义)第四章 酸碱滴定法.pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程教学实验指导(有机化学、无机化学、分析化学、物理化学).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷1(答案).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷1(试题).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷2(试题).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷2(答案).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷4(答案).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷3(答案).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷3(试题).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷4(试题).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷6(答案).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷6(试题).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷5(答案).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷5(试题).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷8(答案).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷8(试题).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷7(试题).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷7(答案).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷9(答案).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷10(答案).pdf

- 内蒙古科技大学:《基础化学》课程试题习题(无机化学)试卷9(试题).pdf