《教育学基础》课程教学大纲

《教育学基础》课程大纲说明部分一、教学对象各教师教育专业四年制本科学生。二、教学目的本课教学目的是使学生理解和掌握教育学的基本概念、基本原理、基本理论和基本技能,帮助学生形成正确的教育观、教师观、学生观、课程观、教学观、教育评价观和教育改革发展观念,培养学生分析和解决教育问题的兴趣和能力,为学生进一步学习教育科学理论及未来从事教育实践提供理论基础和规范指导。三、教学要求明确本课程的教学目的要求,包括总的教学目的和各章的教学目标;帮助学生正确理解和掌握各章最基本的概念与原理,并引导学生运用有关理论分析教育工作中的问题,养成主动地探索教育问题的习惯。教学过程要坚持启发式教学原则,尊重并发挥学生学习的主体性,重视对课外作业的布置和检查;把讲授、自学、讨论、作业、课程论文、教育调研等教学方法有机结合,以取得最佳的教学效果;尽可能运用多媒体教学手段提高课堂教学效率。结合各章教学,指导学生阅读有关的教学参考文献,以开阔视野,提高教学质量。四、教学内容与学时分配教学内容包括十二个专题(章),各专题的内容详见大纲的本文部分。课堂教学共需36个学时,各专题的学时分配见下表。序号教学内容学时分配4第一章教育与教育学4第二章教育功能2第三章教育目的2第四章教育制度4第五章教师与学生4第六章课程4第七章课堂教学2第八章学校教育与学生生活4第九章班级管理与班主任工作2第十章学生评价2第十一章教师的教育研究2第十二章教育改革与发展五、教学重点与难点

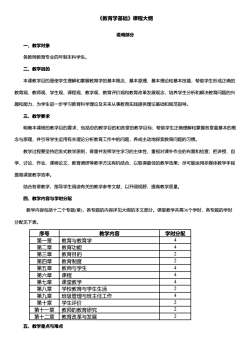

《教育学基础》课程大纲 说明部分 一、教学对象 各教师教育专业四年制本科学生。 二、教学目的 本课教学目的是使学生理解和掌握教育学的基本概念、基本原理、基本理论和基本技能,帮助学生形成正确的 教育观、教师观、学生观、课程观、教学观、教育评价观和教育改革发展观念,培养学生分析和解决教育问题的兴 趣和能力,为学生进一步学习教育科学理论及未来从事教育实践提供理论基础和规范指导。 三、教学要求 明确本课程的教学目的要求,包括总的教学目的和各章的教学目标;帮助学生正确理解和掌握各章最基本的概 念与原理,并引导学生运用有关理论分析教育工作中的问题,养成主动地探索教育问题的习惯。 教学过程要坚持启发式教学原则,尊重并发挥学生学习的主体性,重视对课外作业的布置和检查;把讲授、自 学、讨论、作业、课程论文、教育调研等教学方法有机结合,以取得最佳的教学效果;尽可能运用多媒体教学手段 提高课堂教学效率。 结合各章教学,指导学生阅读有关的教学参考文献,以开阔视野,提高教学质量。 四、教学内容与学时分配 教学内容包括十二个专题(章),各专题的内容详见大纲的本文部分。课堂教学共需36个学时,各专题的学时 分配见下表。 序号 教学内容 学时分配 第一章 教育与教育学 4 第二章 教育功能 4 第三章 教育目的 2 第四章 教育制度 2 第五章 教师与学生 4 第六章 课程 4 第七章 课堂教学 4 第八章 学校教育与学生生活 2 第九章 班级管理与班主任工作 4 第十章 学生评价 2 第十一章 教师的教育研究 2 第十二章 教育改革与发展 2 五、教学重点与难点

重点专题是:教育功能、教育自的、教师与学生、课程、课堂教学、班级管理与班主任工作、学生评价、教育改革与发展。各专题的教学重点详见大纲的本文部分。各专题的教学难点详见大纲的本文部分。六、采用的教学手段与教学方法本课程以电子课件和多媒体为课堂教学主要手段,教学方法以教师讲授为主,辅之以学生自学、课外阅读、作业、课程论文、教育调研、课堂讨论等方法七、测试内容和方法本课程属各教师教育专业的公共必修课程,考试内容以大纲规定的教学重点为主,实行考教分离,题库组卷,采用百分制,闭卷笔试,集体阅卷。八、使用教材及参考文献教材全国十二所重点师范大学联合编写:《教育学基础》北京.教育科学出版社.2002版。参考文献具体见各章的参考文献。正文部分第一章教育与教育学【教学目标】1.识记教育"的概念,辨析"教育"与"学习"、“灌输"、“养育等概念的异同。2.理解教育的三个基本要素及它们之间的关系,以及三要素在当代的变化。3.比较农业社会、工业社会和信息社会教育的区别。4.识记20世纪五种主要教育学流派的代表人物,理解他们的主要学术观点,并能够结合实际进行独到的评论5.把握当代教育学的发展趋势。6.理解教育理论在日常教育生活和教育改革中的价值。【教学内容】第一节教育的认识一、教育的概念(一)"教育"的日常用法(二)"教育"的词源(三)"教育"的定义二、 教育的要素(一)教育者(二)学习者(三)教育影响三、 教育的形态(一)非制度化的教育与制度化的教育(二)家庭教育、学校教育与社会教育(三)农业社会的教育、工业社会的教育与信息社会的教育

重点专题是:教育功能、教育目的、教师与学生、课程、课堂教学、班级管理与班主任工作、学生评价、教育 改革与发展。各专题的教学重点详见大纲的本文部分。 各专题的教学难点详见大纲的本文部分。 六、采用的教学手段与教学方法 本课程以电子课件和多媒体为课堂教学主要手段,教学方法以教师讲授为主,辅之以学生自学、课外阅读、作 业、课程论文、教育调研、课堂讨论等方法。 七、测试内容和方法 本课程属各教师教育专业的公共必修课程,考试内容以大纲规定的教学重点为主,实行考教分离,题库组卷, 采用百分制,闭卷笔试,集体阅卷。 八、使用教材及参考文献 教材 全国十二所重点师范大学联合编写:《教育学基础》.北京.教育科学出版社.2002版。 参考文献 具体见各章的参考文献。 正文部分 第一章 教育与教育学 【教学目标】 1. 识记"教育"的概念,辨析"教育"与"学习"、"灌输"、"养育"等概念的异同。 2.理解教育的三个基本要素及它们之间的关系,以及三要素在当代的变化。 3.比较农业社会、工业社会和信息社会教育的区别。 4.识记20世纪五种主要教育学流派的代表人物,理解他们的主要学术观点,并能够结合实际进 行独到的评论。 5.把握当代教育学的发展趋势。 6.理解教育理论在日常教育生活和教育改革中的价值。 【教学内容】 第一节 教育的认识 一、教育的概念 (一)"教育"的日常用法 (二)"教育"的词源 (三)"教育"的定义 二、教育的要素 (一)教育者 (二)学习者 (三)教育影响 三、教育的形态 (一)非制度化的教育与制度化的教育 (二)家庭教育、学校教育与社会教育 (三)农业社会的教育、工业社会的教育与信息社会的教育

第二节教育的历史发展一、教育的起源(一)教育的神话起源说(二)教育的生物起源说(三)教育的心理起源说(四)教育的劳动起源说二、教育的历史发展过程(一)农业社会的教育(二)工业社会的教育(三)信息社会的教育第三节:教育学的产生与发展一、教育学的萌芽二、 教育学的创立三、 教育学的发展(一)实验教育学(二)文化教育学(三)实用主义教育学(四)马克思主义教育学(五)批判教育学四、当代教育学的状况第四节教育学的价值一、超越日常教育经验二、科学解释教育问题三、沟通教育理论与实践【教学重点】1."教育"的概念。2.教育要素、要素之间的关系。3.农业社会、工业社会、信息社会教育的特征。4.教育学的发展趋势。【教学难点】1.教育学发展阶段五种主要教育学流派及其主要学术观点。2.教育学的价值。(教学实施要求)1.教学时数:本章教学时数为4学时,其中教师讲授3学时,师生讨论1学时。2.教师讲授:“教育"的概念;教育要素、要素之间的关系;教育学发展阶段五种主要教育学流派及其主要学术观点。3.学生自学:教育起源问题的几种代表性观点;农业社会、工业社会、信息社会教育的特征教育学的发展趋势。4.讨论内容:在名师访谈的基础上,讨论教育理论在教育工作中的价值。【参考文献】1.瞿葆奎主编:《教育学文集教育与教育学》,人民教育出版社,1993年版。2.成有信主编:《教育学原理》,河南教育出版社,1993年版。3.黄济、王策三主编:《现代教育论》,人民教育出版社,1996年版

第二节 教育的历史发展 一、教育的起源 (一)教育的神话起源说 (二)教育的生物起源说 (三)教育的心理起源说 (四)教育的劳动起源说 二、教育的历史发展过程 (一)农业社会的教育 (二)工业社会的教育 (三)信息社会的教育 第三节 教育学的产生与发展 一、教育学的萌芽 二、教育学的创立 三、教育学的发展 (一)实验教育学 (二)文化教育学 (三)实用主义教育学 (四)马克思主义教育学 (五)批判教育学 四、当代教育学的状况 第四节 教育学的价值 一、超越日常教育经验 二、科学解释教育问题 三、沟通教育理论与实践 【教学重点】 1."教育"的概念。 2.教育要素、要素之间的关系。 3.农业社会、工业社会、信息社会教育的特征。 4.教育学的发展趋势。 【教学难点】 1.教育学发展阶段五种主要教育学流派及其主要学术观点。 2.教育学的价值。 【教学实施要求】 1.教学时数:本章教学时数为4学时,其中教师讲授3学时,师生讨论1学时。 2.教师讲授:"教育"的概念;教育要素、要素之间的关系;教育学发展阶段五种主要教育学流 派及其主要学术观点。 3.学生自学:教育起源问题的几种代表性观点;农业社会、工业社会、信息社会教育的特征; 教育学的发展趋势。 4.讨论内容:在名师访谈的基础上,讨论教育理论在教育工作中的价值。 【参考文献】 1.瞿葆奎主编:《教育学文集·教育与教育学》,人民教育出版社,1993年版。 2.成有信主编:《教育学原理》,河南教育出版社,1993年版。 3.黄济、王策三主编:《现代教育论》,人民教育出版社,1996年版

4.袁振国主编:《当代教育学》,教育科学出版社,1999年版。5.石中英著:《教育学的文化性格》,山西教育出版社,1999年版。6.项贤明著:《泛教育论》,山西教育出版社,2000年版7.翟葆奎主编:《元教育学研究》,浙江教育出版社,1999年版。8.胡德海著:《教育学原理》,甘肃教育出版社,1998年版。9. I,Scheffler(ed.). The Language of Education. Springfield. Illinois: Charles C. Thomas, 1960.10. R.S.Perters.Education as Initiation.London:Evans Bros,1964第二章教育功能【教学目标】1.识记教育功能的含义,识别不同的教育功能观和功能的类型。2.能根据自已的理解举例说明教育对人和社会的发展的正向功能与负向功能的表现,并分析负向功能出现的原因。3.了解教育功能形成和释放的过程。4.运用教育功能形成和释放的原理,尝试提出提高教育正向功能,减少教育负向功能的条件和策略。【教学内容】第一节教育功能的概述一、 教育功能的含义二、 教育功能的类型(一)从作用的对象看,教育功能可分为个体功能和社会功能(二)从作用的方向看,教育功能可分为正向功能和负向功能(三)从作用的呈现形式着看,教育功能可分为显性功能和隐性功能(四)多维度的复合分类第二节教育的个体功能一、教育对个体发展的促进功能(一)教育促进个体社会化的功能(二)教育促进个体个性化的功能二、 教育的个体谋生和享用功能(一)教育的个体谋生功能(二)教育的个体享用功能三、教育对个体发展的负向功能第三节教育的社会功能一、教育改善人口质量,提高民族素质的功能二、教育促进文化延续和发展的功能(一)教育的文化传递、保存功能(二)教育活文化的功能(三)教育的文化选择功能(四)教育的文化批判功能(五)教育的文化交流、融合功能(六)教育的文化更新与创新功能三、教育促进经济发展的功能(一)教育通过提高国民的人力资本,促进国民收入和经济的增长(二)教育通过生产科学技术,促进经济的发展

4.袁振国主编:《当代教育学》,教育科学出版社,1999年版。 5.石中英著:《教育学的文化性格》,山西教育出版社,1999年版。 6.项贤明著:《泛教育论》,山西教育出版社,2000年版。 7.瞿葆奎主编:《元教育学研究》,浙江教育出版社,1999年版。 8.胡德海著:《教育学原理》,甘肃教育出版社,1998年版。 9.I,Scheffler.(ed.). The Language of Education. Springfield. Illinois: Charles C. Thomas,1960. 10.R.S.Perters. Education as Initiation. London: Evans Bros,1964. 第二章 教育功能 【教学目标】 1.识记教育功能的含义,识别不同的教育功能观和功能的类型。 2.能根据自己的理解举例说明教育对人和社会的发展的正向功能与负向功能的表现,并分析负 向功能出现的原因。 3.了解教育功能形成和释放的过程。 4.运用教育功能形成和释放的原理,尝试提出提高教育正向功能,减少教育负向功能的条件和 策略。 【教学内容】 第一节 教育功能的概述 一、 教育功能的含义 二、 教育功能的类型 (一)从作用的对象看,教育功能可分为个体功能和社会功能 (二)从作用的方向看,教育功能可分为正向功能和负向功能 (三)从作用的呈现形式看,教育功能可分为显性功能和隐性功能 (四)多维度的复合分类 第二节 教育的个体功能 一、 教育对个体发展的促进功能 (一)教育促进个体社会化的功能 (二)教育促进个体个性化的功能 二、 教育的个体谋生和享用功能 (一)教育的个体谋生功能 (二)教育的个体享用功能 三、教育对个体发展的负向功能 第三节 教育的社会功能 一、教育改善人口质量,提高民族素质的功能 二、教育促进文化延续和发展的功能 (一)教育的文化传递、保存功能 (二)教育活文化的功能 (三)教育的文化选择功能 (四)教育的文化批判功能 (五)教育的文化交流、融合功能 (六)教育的文化更新与创新功能 三、 教育促进经济发展的功能 (一)教育通过提高国民的人力资本,促进国民收入和经济的增长 (二)教育通过生产科学技术,促进经济的发展

四、教育促进政治民主化的功能五、教育调节人与自然的关系,促进社会可持续发展的功能六、教育对社会发展的负向功能【教学重点】1.教育对社会、个人的正向功能2.教育功能类型3.影响教育功能发挥的因素。4.教育对社会、个人的负向功能。5.避免教育负向功能的措施。【教学难点】1.教育功能多维度的复合分类。2.教育的个体功能。3.教育功能的实现【教学实施要求】1.教学时数:本章教学时数为5学时,其中教师讲授4学时,师生讨论1学时。2.教师讲授:教育功能的分类、教育的社会功能、教育的个体功能。3.学生自学:教育功能的实现4.讨论内容:在基础教育阶段,教育的负向功能的表现,联系"新课改”,讨论如何改进【参考文献】1.默顿著,何凡兴等译:《论理论社会学》,华夏出版社,1990年版。2.吴康宁著:《教育社会学》,人民教育出版社,1998年版。3.傅维利著:《教育功能论》,辽宁教育出版社,1990年版。4.郑金洲:《教育功能》,《教育基本理论之研究》,福建教育出版社,1998年版。5.T胡森,N.波斯尔维特主编《国际教育百科全书》,贵州教育出版社,1990年版第三章教育自的【教学目标】1.理解教育目的的内涵及其功能。2.了解教育目的的类型及意义。3.理解并掌握教育目的选择与确立的价值取向。4.理解教育目的价值取向确立应注意的问题。5.把握我国教育目的的精神实质和依据。6.理解我国教育目的确立的理论基础和教育目的实现的策略。【教学内容】第一节教育目的的类型及其功能一、教育目的(一)教育目的的内涵(二)教育目的和教育方针(三)教育目的的对教育活动的质的规定性二、 教育目的的基本类型(一)价值性教育目的和操作性教育目的(二)终极性教育目的和发展性教育目的(三)正式决策的教育目的和非正式的教育目的三、教育目的的功能(一)对教育活动的定向功能

四、教育促进政治民主化的功能 五、教育调节人与自然的关系,促进社会可持续发展的功能 六、教育对社会发展的负向功能 【教学重点】 1.教育对社会、个人的正向功能 。 2.教育功能类型。 3.影响教育功能发挥的因素。 4.教育对社会、个人的负向功能。 5.避免教育负向功能的措施。 【教学难点】 1.教育功能多维度的复合分类。 2.教育的个体功能。 3.教育功能的实现。 【教学实施要求】 1.教学时数:本章教学时数为5学时,其中教师讲授4学时,师生讨论1学时。 2.教师讲授:教育功能的分类、教育的社会功能、教育的个体功能。 3.学生自学:教育功能的实现 4.讨论内容:在基础教育阶段,教育的负向功能的表现,联系"新课改",讨论如何改进。 【参考文献】 1.默顿著,何凡兴等译:《论理论社会学》,华夏出版社,1990年版。 2.吴康宁著:《教育社会学》,人民教育出版社,1998年版。 3.傅维利著:《教育功能论》,辽宁教育出版社,1990年版。 4.郑金洲:《教育功能》,《教育基本理论之研究》,福建教育出版社,1998年版。 5.T.胡森,N.波斯尔维特主编《国际教育百科全书》,贵州教育出版社,1990年版。 第三章 教育目的 【教学目标】 1.理解教育目的的内涵及其功能。 2.了解教育目的的类型及意义。 3.理解并掌握教育目的选择与确立的价值取向。 4.理解教育目的价值取向确立应注意的问题。 5.把握我国教育目的的精神实质和依据。 6.理解我国教育目的确立的理论基础和教育目的实现的策略。 【教学内容】 第一节 教育目的的类型及其功能 一、教育目的 (一)教育目的的内涵 (二)教育目的和教育方针 (三)教育目的的对教育活动的质的规定性 二、教育目的的基本类型 (一)价值性教育目的和操作性教育目的 (二)终极性教育目的和发展性教育目的 (三)正式决策的教育目的和非正式的教育目的 三、教育目的的功能 (一)对教育活动的定向功能

(二)对教育活动的调控功能(三)对教育活动的评价功能第二节教育自的的选择与确立一、教育目的选择确立的基本依据(一)社会依据(二)人的依据二、教育目的选择确立中的基本价值取向(一)人本位的价值取向(二)社会本位的价值取向(三)价值取向中人与社会关系的基本确认(四)如何认识和解决教育目的选择确立中人与社会的关系三、教育目的价值取向的确立应注意的问题(一)社会价值取向确立应注意的问题(二)人的价值取向确立应注意的问题第三节我国的教育目的一、我国的教育目的及精神实质(一)教育目的的历史回顾(二)教育目自的的精神实质二、我国教育自的的理论基础(一)马克思主义关于人的全面发展学说的基本思想(二)马克思主义全面发展学说的确立(三)马克思主义全面发展学说对确立我国教育自的的意义三、我国全面发展教育的基本构成四、教育目的实现的策略(一)正确领会和把握全面发展(二)树立全面发展的教育观(三)正确认识和处理各育关系(四)要防止教育目的的实践性缺失【教学重点】1.教育目的及类型。2.教育目的选择确立中的基本价值取向。3.我国教育目的的理论基础。4.我国教育目的及其实现的策略【教学难点】1.教育目的质的规定性。2.教育目的价值取向确立应注意的问题。3.我国教育目的的理论基础。4.教育目的的实践性缺失。【教学实施要求】1.教学时数:本章教学时数为4学时,其中教师讲授3学时,师生讨论1学时。2.教师讲授:教育目的的内涵、类型及功能,教育目的选择确立中的基本价值取向及应注意的问题,我国教育目的的理论基础。3.学生自学:我国全面发展教育的基本构成,教育目的实现的策略。4,讨论内容:当代教育自的社会价值取向和人的价值取向中应注意的问题

(二)对教育活动的调控功能 (三)对教育活动的评价功能 第二节 教育目的的选择与确立 一、教育目的选择确立的基本依据 (一)社会依据 (二)人的依据 二、教育目的选择确立中的基本价值取向 (一)人本位的价值取向 (二)社会本位的价值取向 (三)价值取向中人与社会关系的基本确认 (四)如何认识和解决教育目的选择确立中人与社会的关系 三、教育目的价值取向的确立应注意的问题 (一) 社会价值取向确立应注意的问题 (二) 人的价值取向确立应注意的问题 第三节 我国的教育目的 一、我国的教育目的及精神实质 (一) 教育目的的历史回顾 (二) 教育目的的精神实质 二、我国教育目的的理论基础 (一)马克思主义关于人的全面发展学说的基本思想 (二)马克思主义全面发展学说的确立 (三)马克思主义全面发展学说对确立我国教育目的的意义 三、我国全面发展教育的基本构成 四、教育目的实现的策略 (一)正确领会和把握全面发展 (二)树立全面发展的教育观 (三)正确认识和处理各育关系 (四)要防止教育目的的实践性缺失 【教学重点】 1.教育目的及类型。 2.教育目的选择确立中的基本价值取向。 3.我国教育目的的理论基础。 4.我国教育目的及其实现的策略。 【教学难点】 1.教育目的质的规定性。 2.教育目的价值取向确立应注意的问题。 3.我国教育目的的理论基础。 4.教育目的的实践性缺失。 【教学实施要求】 1.教学时数:本章教学时数为4学时,其中教师讲授3学时,师生讨论1学时。 2.教师讲授:教育目的的内涵、类型及功能,教育目的选择确立中的基本价值取向及应注意的 问题,我国教育目的的理论基础。 3.学生自学:我国全面发展教育的基本构成,教育目的实现的策略。 4.讨论内容:当代教育目的社会价值取向和人的价值取向中应注意的问题

【参考文献】1.黄济、王策三主编:《现代教育论》,人民教育出版社,2001年版。2.陈桂生著:《教育原理》,华东师范大学出版社,2000年版。3.夏正江著:《教育理论哲学基础的反思一一关于人的问题》,上海人民出版社,2000年版。4「英1约翰·怀特著:《再论教育目的》,教育科学出版社,1997年版。5.郑金洲著:《教育通论》,华东师范大学出版社,2000年版6.王坤庆著:《现代教育哲学》,华东师范大学出版社,2001年版。7.中平著:《教育目的论》,湖北教育出版社,1997年版。8.成有信主编:《现代教育引论》,河南教育出版社,1992年版。9.瞿葆奎主编,陆亚松、李一平选编:《教育学文集·教育目的》(上、下卷),人民教育出版社。第四章教育制度【教学目标】1.识记教育制度和学校教育制度的含义、现代学校教育制度的类型。2.理解教育制度和学校教育制度的历史发展过程。3.把握教育制度和学校教育制度的改革和发展趋势。4.运用学校教育制度的有关知识来分析我国现行学校教育制度的。【教学内容】第一节教育制度概述一、教育制度的含义和特点(一)教育制度的含义(二)教育制度的特点二、制约教育制度的社会因素(一)政治(二)经济(三)文化三、教育制度的历史发展第二节现代教育制度一、现代教育制度的形成(一)大学和高等学校(二)中学(三)小学(四)初级中学(五)职业学校(六)高级中学(七)短期大学和大学(八)幼儿教育机构(九)研究生教育机构(十)成人教育机构二、现代学校教育制度的类型(一)双轨学制(二)单轨学制(三)分支型学制三、现代学校教育制度的变革

【参考文献】 1.黄济、王策三主编:《现代教育论》,人民教育出版社,2001年版。 2.陈桂生著:《教育原理》,华东师范大学出版社,2000年版。 3.夏正江著:《教育理论哲学基础的反思——关于人的问题》,上海人民出版社,2000年版。 4.[英]约翰·怀特著:《再论教育目的》,教育科学出版社,1997年版。 5.郑金洲著:《教育通论》,华东师范大学出版社,2000年版。 6.王坤庆著:《现代教育哲学》,华东师范大学出版社,2001年版。 7.扈中平著:《教育目的论》,湖北教育出版社,1997年版。 8.成有信主编:《现代教育引论》,河南教育出版社,1992年版。 9.瞿葆奎主编,陆亚松、李一平选编:《教育学文集·教育目的》(上、下卷),人民教育出版 社。 第四章 教育制度 【教学目标】 1.识记教育制度和学校教育制度的含义、现代学校教育制度的类型。 2.理解教育制度和学校教育制度的历史发展过程。 3.把握教育制度和学校教育制度的改革和发展趋势。 4.运用学校教育制度的有关知识来分析我国现行学校教育制度的。 【教学内容】 第一节 教育制度概述 一、教育制度的含义和特点 (一)教育制度的含义 (二)教育制度的特点 二、 制约教育制度的社会因素 (一)政治 (二)经济 (三)文化 三、教育制度的历史发展 第二节 现代教育制度 一、现代教育制度的形成 (一)大学和高等学校 (二)中学 (三)小学 (四)初级中学 (五)职业学校 (六)高级中学 (七)短期大学和大学 (八)幼儿教育机构 (九)研究生教育机构 (十)成人教育机构 二、现代学校教育制度的类型 (一)双轨学制 (二)单轨学制 (三)分支型学制 三、现代学校教育制度的变革

(一)从纵向学校系统分析(二)从横向学校阶段分析第三节我国现行学校教育制度一、我国现行学校教育制度的演变二、我国现行学校教育制度的形态三、我国现行学校教育制度的改革【教学重点】1.现代学校教育制度的形成和特点。2.终身教育概念的出现和发展。3.终身教育思潮对教育制度产生的深远影响【教学难点】1.制约教育制度的社会因素。2.我国现行学校教育制度的演变和改革方向。【教学实施要求】1.教学时数:本章教学时数为4学时,其中教师讲授2学时,师生讨论2学时。2.教师讲授:教育制度的含义和特点、教育制度的历史发展,现代学校教育制度的类型。3.学生自学:影响教育制度的因素、现代学校教育制度的形成和变革、我国现行学校教育制度的形态。4.讨论内容:(1)终身教育思潮对教育制度产生的影响。(2)我国现行学校教育制度的改革。【参考文献】1.王道俊王汉澜主编:《教育学》(新编本),人民教育出版社,1989年版。2.瞿葆奎主编,黄荣昌等选编:《教育学文集教育制度》,人民教育出版社,1990年版。3.黄济、王策三主编《现代教育论》,人民教育出版社,1996年版。4.成有信主编:《教育学原理》,广东高等教育出版社,1999年版。5.【日]筑波大学教育学研究会编,钟启泉译:《现代教育学基础》,上海教育出版社,1986年版。第五章教师与学生【教学目标】1.知道教师职业的由来、地位、作用与特点。2.明确教师个体专业发展的内涵、过程与途径。3.知道学生的基本特点,并了解学生是教育过程主体的理由。4.掌握学生发展的一般规律和时代特点。5.领会师生关系的意义。6.了解理想师生关系的特点。7.掌握良好师生关系构建的基本策略【教学内容】第一节教师一、教师职业(一)教师的概念及教师职业的产生与发展(二)教师职业的社会地位与作用(三)教师职业的基本特征

(一)从纵向学校系统分析 (二)从横向学校阶段分析 第三节 我国现行学校教育制度 一、我国现行学校教育制度的演变 二、我国现行学校教育制度的形态 三、我国现行学校教育制度的改革 【教学重点】 1.现代学校教育制度的形成和特点。 2.终身教育概念的出现和发展。 3.终身教育思潮对教育制度产生的深远影响。 【教学难点】 1.制约教育制度的社会因素。 2.我国现行学校教育制度的演变和改革方向。 【教学实施要求】 1.教学时数:本章教学时数为4学时,其中教师讲授2学时,师生讨论2学时。 2.教师讲授:教育制度的含义和特点、教育制度的历史发展,现代学校教育制度的类型。 3.学生自学:影响教育制度的因素、现代学校教育制度的形成和变革、我国现行学校教育制度 的形态。 4.讨论内容:(1)终身教育思潮对教育制度产生的影响。(2)我国现行学校教育制度的改 革。 【参考文献】 1.王道俊\王汉澜主编:《教育学》(新编本),人民教育出版社,1989年版。 2.瞿葆奎主编,黄荣昌等选编:《教育学文集·教育制度》,人民教育出版社,1990年版。 3.黄济、王策三主编《现代教育论》,人民教育出版社,1996年版。 4.成有信主编:《教育学原理》,广东高等教育出版社,1999年版。 5.[日]筑波大学教育学研究会编,钟启泉译:《现代教育学基础》,上海教育出版社, 1986年版。 第五章 教师与学生 【教学目标】 1.知道教师职业的由来、地位、作用与特点。 2.明确教师个体专业发展的内涵、过程与途径。 3.知道学生的基本特点,并了解学生是教育过程主体的理由。 4.掌握学生发展的一般规律和时代特点。 5.领会师生关系的意义。 6.了解理想师生关系的特点。 7.掌握良好师生关系构建的基本策略。 【教学内容】 第一节 教师 一、教师职业 (一)教师的概念及教师职业的产生与发展 (二)教师职业的社会地位与作用 (三)教师职业的基本特征

二、教师个体的专业性发展(一)教师个体专业性发展的内涵(二)教师个体专业性发展的过程(三)教师个体专业性发展的途径三、教师职业角色与形象(一)教师的职业角色(二)教师的职业形象第二节学生一、学生的本质特点(一)以系统学习间接经验为主(二)学生是具有主体性的人(三)具有明显的发展特征二、 学生的地位(一)学生的社会地位(二)学生在教育过程中的地位三、 学生的发展(一)学生发展的含义(二)学生发展的一般规律(三)中小学生发展的时代特点第三节师生关系一、师生关系在教育中的作用(一)良好的师生关系是教育教学活动顺利进行的重要条件(二)师生关系是衡量教师和学生学校生活质量的重要指标(三)师生关系是校园文化的重要内容二、 师生关系的类型(一)以年轻一代成长为目标的社会关系(二)以直接促进学生发展为目的的教育关系(三)以维持和发展教育关系为目的的心理关系三、理想师生关系的建立(一)影响师生关系的因素(二)理想师生关系的基本特征(三)良好师生关系构建的基本策略【教学重点】1.教师个体专业性发展的内涵、过程与途径。2.良好师生关系构建的基本策略。【教学难点】1.教师个体专业化发展的内容与途径2.理想师生关系的建构策略。(教学实施要求)1.本章教学时数为5学时,其中教师讲授4学时,师生讨论1学时。2.教师讲授第一节、第三节内容。3.学生自学第二节内容

二、教师个体的专业性发展 (一)教师个体专业性发展的内涵 (二)教师个体专业性发展的过程 (三)教师个体专业性发展的途径 三、教师职业角色与形象 (一)教师的职业角色 (二)教师的职业形象 第二节 学生 一、学生的本质特点 (一)以系统学习间接经验为主 (二)学生是具有主体性的人 (三)具有明显的发展特征 二、学生的地位 (一)学生的社会地位 (二)学生在教育过程中的地位 三、学生的发展 (一)学生发展的含义 (二)学生发展的一般规律 (三)中小学生发展的时代特点 第三节 师生关系 一、师生关系在教育中的作用 (一)良好的师生关系是教育教学活动顺利进行的重要条件 (二)师生关系是衡量教师和学生学校生活质量的重要指标 (三)师生关系是校园文化的重要内容 二、师生关系的类型 (一)以年轻一代成长为目标的社会关系 (二)以直接促进学生发展为目的的教育关系 (三)以维持和发展教育关系为目的的心理关系 三、理想师生关系的建立 (一)影响师生关系的因素 (二)理想师生关系的基本特征 (三)良好师生关系构建的基本策略 【教学重点】 1.教师个体专业性发展的内涵、过程与途径。 2.良好师生关系构建的基本策略。 【教学难点】 1.教师个体专业化发展的内容与途径。 2.理想师生关系的建构策略。 【教学实施要求】 1.本章教学时数为5学时,其中教师讲授4学时,师生讨论1学时。 2.教师讲授第一节、第三节内容。 3.学生自学第二节内容

4.讨论内容:在调查研究的基础上,分析自己所在学校的师生关系现状及其原因,并就师生关系的改进提出建议。【参考文献】1.袁振国主编:《当代教育学》,教育科学出版社,1999年版。2.陈永明主编:《现代教师论》,上海教育出版社,1999年版。3.【苏】B.A.苏霍姆林斯基著,杜殿坤编译:《给教师的建议》,教育科学出版社,2000年版。4.田慧生、李如密著:《教学论》,河北教育出版社,1996年版。5.[瑞士]皮亚杰著,倪连杰等译:《发生认识论原理》,商务印书馆,1984年版。6.斯腾伯格:《专家型教师教学的原型观》,《华东师范大学学报》(教育科学版)1997年第1期。7.叶澜、郑金洲、卜玉华著:《教育理论与学校实践》,高等教育出版社,2000年版8.金一鸣主编:《教育社会学》,江苏教育出版社,1992年版。9.南京师大教育系主编:《教育学》,人民教育出版社,1984年版。10.联合国教科文组织编著,罗进德等译:《世界教育报告1998:教师和变革世界中的教学工作》,北京,中国对外翻译出版公司,1998。11.赵中建主译:《全球教育发展的历史轨迹一国际教育大会60年建议书》,教育科学出版社,1999年版。12.M. T.Stinnett.Professional Problem.The Macmillan Company.1988.13.F.Fuller,&Bown,o.BecomingaTeacher.InK.Ryan(Ed).TeacherEducation(the74thyearbook Of study of education):14.Houston.W.R.(Ed.):Hand Book ofResearchon TeacherEducatl.N.Y.:Macmillam.1990.15.Michael Barber.Reconstructing the Teaching Profession.Journal of Education forTeaching.Vol.21.No.1.199516.Fullan,M.&Hargreaves,A.(Eds.)Teacher Developmentand Educational ChangeLondon &Washington, D.C.: Falemer Press.1992.第六章课程【教学目标】1.理解并识记几种主要的课程定义。2.能用自己的语言就每种课程理论流派的基本主张做出述评3.能举例说明学科课程、活动课程、综合课程、核心课程、国家课程及校本课程的利弊。4.能联系社会实际分析影响课程变革的重要因素。5.掌握世界及我国课程改革的发展趋势。【教学内容】第一节课程与课程理论一、课程的含义(一)课程即教学科目(二)课程即学习经验(三)课程即文化再生产(四)课程即社会改造的过程二、 课程理论流派

4.讨论内容:在调查研究的基础上,分析自己所在学校的师生关系现状及其原因,并就师生关 系的改进提出建议。 【参考文献】 1.袁振国主编:《当代教育学》,教育科学出版社,1999年版。 2.陈永明主编:《现代教师论》,上海教育出版社,1999年版。 3.[苏]B.A.苏霍姆林斯基著,杜殿坤编译:《给教师的建议》,教育科学出版社,2000年 版。 4.田慧生、李如密著:《教学论》,河北教育出版社,1996年版。 5.[瑞士]皮亚杰著,倪连杰等译:《发生认识论原理》,商务印书馆,1984年版。 6.斯腾伯格:《专家型教师教学的原型观》,《华东师范大学学报》(教育科学版),1997年 第1期。 7.叶澜、郑金洲、卜玉华著:《教育理论与学校实践》,高等教育出版社,2000年版。 8.金一鸣主编:《教育社会学》,江苏教育出版社,1992年版。 9.南京师大教育系主编:《教育学》,人民教育出版社,1984年版。 10.联合国教科文组织编著,罗进德等译:《世界教育报告1998:教师和变革世界中的教学工 作》,北京,中国对外翻译出版公司,1998。 11.赵中建主译:《全球教育发展的历史轨迹——国际教育大会60年建议书》,教育科学出版 社,1999年版。 12.M.T.Stinnett .Professional Problem. The Macmillan Company . 1988. 13.F.Fuller,& Bown,o.Becoming a Teacher.In K.Ryan(Ed).Teacher Education(the 74th yearbook Of study of education). 14.Houston.W.R.(Ed.):Hand Book of Research on Teacher Educatl.N.Y.: Macmillam. 1990. 15.Michael Barber.Reconstructing the Teaching Profession.Journal of Education for Teaching.Vol.21.No.1.1995. 16.Fullan,M.& Hargreaves, A.(Eds.)Teacher Development and Educational Change. London &Washington,D. C.:Falemer Press. 1992. 第六章 课程 【教学目标】 1.理解并识记几种主要的课程定义。 2.能用自己的语言就每种课程理论流派的基本主张做出述评。 3.能举例说明学科课程、活动课程、综合课程、核心课程、国家课程及校本课程的利弊。 4.能联系社会实际分析影响课程变革的重要因素。 5.掌握世界及我国课程改革的发展趋势。 【教学内容】 第一节 课程与课程理论 一、课程的含义 (一)课程即教学科目 (二)课程即学习经验 (三)课程即文化再生产 (四)课程即社会改造的过程 二、课程理论流派

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《学前教育学》课程教学课件(PPT讲稿)第十一章 学前儿童游戏.ppt

- 《学前教育学》课程教学课件(PPT讲稿)第九章 学前儿童社会性教育.ppt

- 《学前教育学》课程教学课件(PPT讲稿)第十二章 学前课程.ppt

- 《学前教育学》课程教学课件(PPT讲稿)第十三章 学前教育研究方法.ppt

- 《学前教育学》课程教学课件(PPT讲稿)第十章 学前儿童道德教育.ppt

- 《学前教育学》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 幼儿园体育(学前儿童体育).ppt

- 《学前教育学》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 学前儿童语言教育.ppt

- 《学前教育学》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 师幼互动.ppt

- 《学前教育学》课程教学课件(PPT讲稿)第八章 学前儿童认知教育.ppt

- 《学前教育学》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 托幼机构的环境和设备.ppt

- 《学前教育学》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 百年中国学前教育.ppt

- 《学前教育学》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 家庭、社区、幼儿园.ppt

- 《学前教育学》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 儿童与教育.ppt

- 《学前教育学》课程教学资源(复习)知识重点.doc

- 《学前教育学》课程教学资源(讲稿,石河子大学:窦全能).doc

- 《学前教育学》课程教学资源(授课教案,石河子大学:窦全能).doc

- 《学前教育学》课程教学大纲 preschool pedagogy.pdf

- 《心理咨询理论与技术》课程教学专题(PPT讲稿)中小学生心理健康问题(石河子大学师范学院:郭力华).ppt

- 《心理咨询理论与技术》课程教学资源(PPT课件)第一章 咨询心理学知识概述(石河子大学师范学院:张澜).ppt

- 《心理咨询理论与技术》课程教学资源(PPT课件)第二章 心理咨询主要理论.ppt

- 《教育学基础》课程授课教案(共二十四讲).pdf

- 《教育学基础》课程各章练习题(含参考答案).pdf

- 《教育学基础》课程教学资源(各章复习资料).doc

- 《教育学基础》课程教学资源(PPT课件)第九章 班级管理与班主任工作.ppt

- 《教育学基础》课程教学资源(PPT课件)第十章 学生评价.ppt

- 《教育学基础》课程教学资源(PPT课件)第十二 章 教育改革与发展.ppt

- 《教育学基础》课程教学资源(PPT课件)第十一章 教师的教育研究.ppt

- 《教育学基础》课程教学资源(PPT课件)第六章 课程.ppt

- 《教育学基础》课程教学资源(PPT课件)第五章 教师与学生.ppt

- 《教育学基础》课程教学资源(PPT课件)第八章 学校教育与学生生活.ppt

- 《教育学基础》课程教学资源(PPT课件)第七章 课堂教学.ppt

- 《教育学基础》课程教学资源(PPT课件)第一章 教育与教育学绪论.ppt

- 《教育学基础》课程教学资源(PPT课件)第三章 教育目的.ppt

- 《教育学基础》课程教学资源(PPT课件)第二章 教育功能.ppt

- 《教育学基础》课程教学资源(PPT课件)第四章 教育制度.ppt

- 《幼儿园管理》课程教学资源(授课教案)第九章 幼儿园危机管理.pdf

- 《幼儿园管理》课程教学资源(授课教案)第八章 幼儿园师资队伍建设与管理(2/2).pdf

- 《幼儿园管理》课程教学资源(授课教案)第八章 幼儿园师资队伍建设与管理(1/2).pdf

- 《幼儿园管理》课程教学资源(授课教案)第十章 幼儿园与家庭、社区.pdf

- 《幼儿园管理》课程教学资源(授课教案)第五章 幼儿园一日活动管理(1/2).pdf