内蒙古科技大学:《基础化学》课程教学大纲 Basic Chemistry(负责人:李国祥)

《基础化学(一)》课程教学大纲 课程英文名称:Basic Chemistry(一) 果程编号: 学时数:50 其中实验学时数:实验独立设课课外学时数:20 学分数:5 话用专业:化学工程与工梦 一、课程的性质、目的和任务 化吴等整货新的织、环保、治金、地质等类有关专业的第一门化学基础 是四大化学整合后的一种新的教 基础化学(二)的任务是:提供化学反应的基本原理、物质结构的基础理论的基本知识。应用平衡 原理和物质的化学性质确定物质的化学组成及各组分的含量。其目的是培养学生具有解决一般化学 问题、自学相关化学书刊的能力。因此它是培养上述各类专业工程技术人才的整体知识结构及能力 结构的重要组成部分,同时也为后继化学果程打下基础。 二、课程教学内容的基本要求、重点和难点 绪论 发展和前景 2 学 化 11 中的质量关系和能量关系 1.2 关系、计量方法 的质 反应进度的概念。 1.3 、有关热力学的几个常用术语:体系和环境、状态和状态函数、过程和途径、功、热量 内能 、热力学一定律:变,反应热和热化学方程式,盖斯定律,几种热效应(生成热、水合 热等 第2合 化学反应的方向、速率和限度 握有关执力学 到断化学反应进行的方向、限度,影响反应速率的因素,应用平衡 常数 2 反应的方向和吉布斯自由能 应的自发性,自由能变化 △G 标准自由能变化(△G),熵(混乱度)的初步 密等温式,化学反应方向的热力学判断。 定义,化学反应的活化能:掌握影响化学反应速率的因素 2.3 理解 立的可逆性与化学平衡:掌握平衡常数的表达方法,平衡常数的物理意义,转 24 化学平衡移动 理解浓度、压力、温度对化学平衡的影响,催化剂不影响化学平衡,吕·查德里原理。 第3章 减反应和沉淀反成 学会应用化学平衡及平衡移动原理,讨论弱电解质(包括水 3.1水的解离反应和溶液的酸碱性 酸碱理论发展简介:阿仑尼乌斯酸碱电离理论、酸碱质子理论:水的电离及离子积常数,溶液 的pH值。 3.2弱电解质的解离反应 掌握弱酸弱碱的解离平衡,解离常数,解离度:同离子效应,缓冲溶液,盐效应

《基础化学(一)》课程教学大纲 课程英文名称:Basic Chemistry(一) 课程编号: 学时数:50 其中实验学时数:实验独立设课 课外学时数:20 学分数:5 适用专业:化学工程与工艺 一、课程的性质、目的和任务 基础化学是高等学校化工、轻工、材料、纺织、环保、冶金、地质等类有关专业的第一门化学基础 课,是四大化学整合后的一种新的教学体系。 基础化学(一)的任务是:提供化学反应的基本原理、物质结构的基础理论的基本知识。应用平衡 原理和物质的化学性质确定物质的化学组成及各组分的含量。其目的是培养学生具有解决一般化学 问题、自学相关化学书刊的能力。因此它是培养上述各类专业工程技术人才的整体知识结构及能力 结构的重要组成部分,同时也为后继化学课程打下基础。 二、课程教学内容的基本要求、重点和难点 绪论 1、化学是研究物质及其变化的科学。 2、无机化学的对象、发展和前景。 2、 学习无机化学的方法。 第1章 化学反应中的质量关系和能量关系 1.1 化学中的计量 了解化学中的基本计量关系,计量方法。 1.2 化学反应中的质量关系 掌握化学反应的计量数、反应进度的概念。 1.3 化学反应中的能量关系 1、有关热力学的几个常用术语:体系和环境、状态和状态函数、过程和途径、功、热量、 内能。 2、热力学一定律:焓变,反应热和热化学方程式,盖斯定律,几种热效应(生成热、水合 热等)。 第2章 化学反应的方向、速率和限度 掌握有关热力学函数概念,判断化学反应进行的方向、限度,影响反应速率的因素,应用平衡 常数进行化学平衡及其移动的有关计算。 2.1 化学反应的方向和吉布斯自由能 掌握反应的自发性,自由能变化(△G),标准自由能变化(△G ),熵(混乱度)的初步 概念,化学反应等温式,化学反应方向的热力学判断。 2.2 化学反应速率 了解反应速率定义,化学反应的活化能;掌握影响化学反应速率的因素。 2.3 化学反应的限度 理解化学反应的可逆性与化学平衡;掌握平衡常数的表达方法,平衡常数的物理意义,转 化率及有关化学平衡的计算。 2.4 化学平衡移动 理解浓度、压力、温度对化学平衡的影响,催化剂不影响化学平衡,吕·查德里原理。 第3章 酸碱反应和沉淀反应 学会应用化学平衡及平衡移动原理,讨论弱电解质(包括水、弱酸、弱碱)在水溶液中的 电离平衡、盐的水解平衡及难溶电解质的沉淀溶解平衡;掌握离子平衡的有关计算。 3.1 水的解离反应和溶液的酸碱性 酸碱理论发展简介:阿仑尼乌斯酸碱电离理论、酸碱质子理论;水的电离及离子积常数,溶液 的pH值。 3.2 弱电解质的解离反应 掌握弱酸弱碱的解离平衡,解离常数,解离度;同离子效应,缓冲溶液,盐效应。 y

3.3盐类的水解反应 掌握盐类水解反应,水解常数,盐溶液的H值,水解平衡的移动及影响因素。 3.4沉淀反应 了解Ks即P的意义,溶渡积规则。掌握沉淀的生成、溶解或转化的条件:计算Ksp日、溶解度的 各种方法,利用沉淀平衡对混合离子溶液进行分离。 第4音 氧化还原反应 4.1氧化还原方程式的配平 了解氧化还原反应的基本概念,氧化数:掌握氧化还原反应方程式的配平(氧化数法、离子电 子 4.2电极电势 理解原电池的结构、组成、电极电势的产生:了解电极电势的测定:掌握影响电极电势的因 素:能斯特方程,离子浓度对电极电势、氧化还原反应方向的影响,介质的酸度对氧化还原反应 的影响。 4.3氧化还原反应的方向和限度 熟练掌握利用标准电极电势判断氧化、还原剂的强弱及氧化还原反应进行的方向,根据标准状 态的电池电动势求平衡常数。 4.4电势图及其应用 熟练掌握电势图及其应用。 第5章原子结构与元素周期性 了解原子的结构,理解四个量子数的物理意义,理解近似能级图的意义,能够运用核外电子排 布的三个原理,写出若干常见元素的原子核外电子的排布方式:利用电离能、 原子半径等数据, 讨论各类元素的某些性质与电子层结构的关系:重点掌握原子结构与元素周期律间的关系。 5.1原子和元 了解原子的组成和元素的概念:掌握原子轨道能级概念:氢原子光谱与玻尔理论。 5.2原子结构的近代概念 诗点: 波粒 象性,德布罗依预言,电子衍射实验,测不准原理,几率 氢原子核外电子运动状态的描述:波函数和原子轨道,电子云,径向分布,角度分布, 53原子中电子的分布 掌握多电子原子基态的电子层结构:屏蔽效应,钻穿效应,近似能级图:核外电子排布原理和 电子排 54原学性子的周期性 掌握原子结构与元素周期性的关系:原子的电子层结构与周期、族的划分 原子的由子层 靠元煮的分区,原子的电能 电子亲合能,原子半径, 电负性,氧化性等性质的周期性变化 第6章 分子结构与性质 求掌握离子键和共价键的基本特征和它们的区别:理解分子的概念,分清化学键和分子间力 的区别:掌握氢键的特征和形成条件, 以及对于物质的物理性质的影响:理解化合物的性质与分 子结构间的关系。 6.1键参数 了解键参数(极性、键能、键角、键长)。 6.2价键理论 理解离子键形成和本质,电负性,离子的离子性百分数和成键原子的电负性:理解共价键的形 成和本质,现代价键理论的要点和优缺点,共价键的方向性和饱和性,σ键和π键。 6.3分子的几何构型 掌握杂化轨道理论,应用杂化轨道理论解释分子的空间构型。 6.4分子轨道理论 了解分了轨道理论:分子轨道形成的原则,O2、N2分子轨道能级图,分子轨道中电了排布, 键级 65分子间力和氢键 理解分 分子间力和氢键的形成 第7章 与化合物 鹅李斋能亮义及其应用:各种品体类的特征及 7.1晶体和非晶体

3.3 盐类的水解反应 掌握盐类水解反应,水解常数,盐溶液的pH值,水解平衡的移动及影响因素。 3.4 沉淀反应 了解Ksp 的意义,溶渡积规则。掌握沉淀的生成、溶解或转化的条件;计算Ksp 、溶解度的 各种方法,利用沉淀平衡对混合离子溶液进行分离。 第4章 氧化还原反应 4.1 氧化还原方程式的配平 了解氧化还原反应的基本概念,氧化数;掌握氧化还原反应方程式的配平(氧化数法、离子电 子法)。 4.2 电极电势 理解原电池的结构、组成、电极电势的产生;了解电极电势的测定;掌握影响电极电势的因 素:能斯特方程,离子浓度对电极电势、氧化还原反应方向的影响,介质的酸度对氧化还原反应 的影响。 4.3 氧化还原反应的方向和限度 熟练掌握利用标准电极电势判断氧化、还原剂的强弱及氧化还原反应进行的方向,根据标准状 态的电池电动势求平衡常数。 4.4 电势图及其应用 熟练掌握电势图及其应用。 第5章 原子结构与元素周期性 了解原子的结构,理解四个量子数的物理意义,理解近似能级图的意义,能够运用核外电子排 布的三个原理,写出若干常见元素的原子核外电子的排布方式;利用电离能、原子半径等数据, 讨论各类元素的某些性质与电子层结构的关系;重点掌握原子结构与元素周期律间的关系。 5.1 原子和元素 了解原子的组成和元素的概念;掌握原子轨道能级概念:氢原子光谱与玻尔理论。 5.2 原子结构的近代概念 掌握微观粒子运动的特点:波粒二象性,德布罗依预言,电子衍射实验,测不准原理,几率 性。理解氢原子核外电子运动状态的描述:波函数和原子轨道,电子云,径向分布,角度分布, 四个量子数。 5.3 原子中电子的分布 掌握多电子原子基态的电子层结构:屏蔽效应,钻穿效应,近似能级图;核外电子排布原理和 电子排布。 5.4 原子性子的周期性 掌握原子结构与元素周期性的关系:原子的电子层结构与周期、族的划分,原子的电子层结 构与元素的分区;原子的电离能,电子亲合能,原子半径,电负性,氧化性等性质的周期性变化 规律。 第6章 分子结构与性质 要求掌握离子键和共价键的基本特征和它们的区别;理解分子的概念,分清化学键和分子间力 的区别;掌握氢键的特征和形成条件,以及对于物质的物理性质的影响;理解化合物的性质与分 子结构间的关系。 6.1 键参数 了解键参数(极性、键能、键角、键长)。 6.2 价键理论 理解离子键形成和本质,电负性,离子的离子性百分数和成键原子的电负性;理解共价键的形 成和本质,现代价键理论的要点和优缺点,共价键的方向性和饱和性,σ键和π键。 6.3 分子的几何构型 掌握杂化轨道理论,应用杂化轨道理论解释分子的空间构型。 6.4 分子轨道理论 了解分了轨道理论:分子轨道形成的原则,O2、N2分子轨道能级图,分子轨道中电了排布, 键级。 6.5 分子间力和氢键 理解分子的性质,分子间力和氢键的形成。 第7章 固体结构与性质 了解晶体的特征,晶格的类型;掌握晶格能的意义及其应用;掌握各种晶体类型的特征及其 与化合物性质的关系。了解离子极化的概念及其应用。 7.1 晶体和非晶体 y y

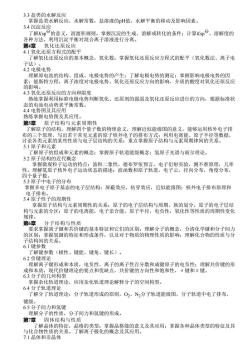

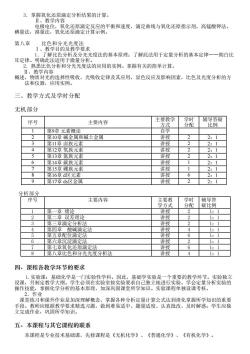

了解晶体的特征和晶格的类型。 7.2离子晶体及其性质 掌握离子晶体的特征和性质,离子晶体最简单的结构类型,用晶格能说明离子晶体的稳定性。 7.3原子品体和分子晶体 了解原子晶体和分子晶体的组成微粒、结构特征。 7.4金属晶体 理解金属晶体的特征,金属晶体的紧密堆积类型,简单了解金属的能带理论。 7.5混合型晶体 熟练掌握过渡型晶体,层型晶体。 7.6离子极化对物质性质的影响 了解离子的极化力和变形性,离子极化对化学键型和化合物性质的影响。 第8章配位化合物 掌握配合的基本概念和配位键的本质:掌握配合物价健理论的主要论点,并能用此解释一些 实例:掌握配合物形成时性质的变化:一般了解整合物的特征和配合物的重要性。 81配合物的基本概念 82预物的定文、特征、分类、命名、重要性。 理解配合物的化学键理论要点:空间构型,内轨型、外轨型配合物:该理论的应用及局限性。 83配合物在水溶液中的稳定性 三、教学方式及学时分配 序号 主要教学学时辅导答疑 主要内容 方式 分 出例 1 绪论 讲授 2 第1章化学反应中的质量关系和能量关系 讲授 3 2:1 笙)音化必后应的方向速察和限府 授 6 0,1 第3音移减反应和沉淀反应 笋4音氨化原后 第5章原子结构 元素周期性 拼☒ 2;1 讲授 2: 第8章配位化合物 2:1 四、课程各教学环节的要求 本课程总学时为50学时,全部为理论教学。不包括实验学时,实验独立设课,另制定教学大 纲。 五、本课程与其它课程的联系 本课程为化学基础课,无先修课程:后续课程是《基础化学(二)》、《基础化学(三)》、 《基础化学(四)》、《基础化学(五)》。 六、考核方式 本课程是考试课。闭卷笔答,满分100分。 七、教学参考书目 《无机化学》,天津大学无机化学教研室,高等教育出版社,2002.7第三版 《无机化学》,大连理工大学无机化学教研室,高等教育出版社,2001.6第四版

了解晶体的特征和晶格的类型。 7.2 离子晶体及其性质 掌握离子晶体的特征和性质,离子晶体最简单的结构类型,用晶格能说明离子晶体的稳定性。 7.3 原子晶体和分子晶体 了解原子晶体和分子晶体的组成微粒、结构特征。 7.4 金属晶体 理解金属晶体的特征,金属晶体的紧密堆积类型,简单了解金属的能带理论。 7.5 混合型晶体 熟练掌握过渡型晶体,层型晶体。 7.6 离子极化对物质性质的影响 了解离子的极化力和变形性,离子极化对化学键型和化合物性质的影响。 第8章 配位化合物 掌握配合的基本概念和配位键的本质;掌握配合物价健理论的主要论点,并能用此解释一些 实例;掌握配合物形成时性质的变化;一般了解螯合物的特征和配合物的重要性。 8.1 配合物的基本概念 了解配合物的定义、特征、分类、命名、重要性。 8.2 价键理论 理解配合物的化学键理论要点:空间构型,内轨型、外轨型配合物;该理论的应用及局限性。 8.3 配合物在水溶液中的稳定性 掌握配合物的稳定常数及其应用:配合反应的方向、计算配合物溶液中有关离子的浓度、讨 论难溶盐生成或溶解的可能性;配合物形成时颜色、溶解度、电极电势、酸碱度等性质的变化。 三、教学方式及学时分配 序号 主要内容 主要教学 方式 学时 分配 辅导答疑 比例 1 绪论 讲授 1 2 第1章 化学反应中的质量关系和能量关系 讲授 3 2:1 3 第2章 化学反应的方向、速率和限度 讲授 6 2:1 4 第3章 酸碱反应和沉淀反应 讲授 8 2:1 5 第4章 氧化还原反应 讲授 6 2:1 6 第5章 原子结构与元素周期性 讲授 5 2:1 7 第6章 分子的结构与性质 讲授 7 2:1 8 第7章 固体结构与性质 讲授 6 2:1 9 第8章 配位化合物 讲授 6 2:1 四、课程各教学环节的要求 本课程总学时为50学时,全部为理论教学。不包括实验学时,实验独立设课,另制定教学大 纲。 五、本课程与其它课程的联系 本课程为化学基础课,无先修课程;后续课程是《基础化学(二)》、《基础化学(三)》、 《基础化学(四)》、《基础化学(五)》。 六、考核方式 本课程是考试课。闭卷笔答,满分100分。 七、教学参考书目 《无机化学》,天津大学无机化学教研室,高等教育出版社,2002.7第三版 《无机化学》,大连理工大学无机化学教研室,高等教育出版社,2001.6 第四版

《基础化学二》课程教学大纲 课程英文名称:Basic Chemistry(二) 课程编号 学时数:50 学分数:5 适用专业:化学工程与工艺 一、课程的性质、目的和任务 、轻工、材料、纺织、环保、冶金、地质等类有关专业的第一门化学基础 一光大化学金的化和分析化学的内容,其在务是:基供化学友应的基本 物质结构的基础理论 及其化合物的基 知识。本课程的教学目标和任务在 究常用仪器 基本知识和分析仪器的 基本组成结构和 操作技能, 能力,为学习专业课和今后工作打下良好的基础。 二、课程教学内容的基本要求、重点和难点 无 平解的发现分米和存在形态,元素的自然资源,单质的性质和制备方法:氢的性质, 氢化物的类型:稀有气体单质、化合物的性质及其结构特点,稀有气体的用途。 第10章碱金属和碱土金属 掌握碱金属和碱土金属的性质与结构、性质与存在、制备、用途之间的关系,氧化物的性质 和类型以及氢化物的性质,氢氧化物的溶解度和碱性以及盐类溶解度,热稳定性等性质的变化规 胶隆理被的特符征, 对比和镁的相似性等,了解对角线规则。 10.1碱金属及碱士金属的通性 10.2碱金属和碱土金属单质的存在、制备和性质 10.3碱金的氧化物 卫化物 超氧化物、碱土金属的氧化物。 10.4减 的氢化物和氢氧化物 10.5碱金属和碱土金属盐类的概述(溶解性、焰色反应、钠盐和钾盐性质的差异、晶型、形成结 品水合物的向 几种重要的盐类:氯化物、碳酸盐、硝酸盐、硫酸盐、硫化物。 镁的相似性和对角线规 备和用餐柄资酸慧技化 氢化物 金属卤化物和 要含氧酸及其盐的结构、 性质、 了解氟的特殊性 变的规律。熟练运用元素电势 111卤素的通性 11.2卤素单质的物理、化学性质、制备和作用。 113卤素氢化物的性质和制备 11.4卤化物、非金属卤化物、多卤化物、卤素互化物: 11.5元素电势图。 11.6卤素氧化物及其盐的氧化性、稳定性、酸性。 11.7拟卤素:拟卤素与卤素性质的比较,氰及氰化物,硫氰酸和硫氰酸盐 第12章氧族元素 掌握氧、臭氧、过氧化氢的结构和性质,初步掌握离域π键及形成条件。掌握单质硫、硫的氢 化物、氧化物、重要含氧酸及其盐等的结构、性质、制备和作用以及它们之间的相互转化关系。 12.1氧族元素的通性

《基础化学二》课程教学大纲 课程英文名称:Basic Chemistry(二) 课程编号: 学时数:50 学分数:5 适用专业:化学工程与工艺 一、课程的性质、目的和任务 基础化学是高等学校化工、轻工、材料、纺织、环保、冶金、地质等类有关专业的第一门化学基础 课,是四大化学整合后的一种新的教学体系。 基础化学(二)包括无机化学的元素部分和分析化学的内容,其任务是:提供化学反应的基本原 理、物质结构的基础理论、元素及其化合物的基本知识。本课程的教学目标和任务在于使学生学习 和掌握分析化学和科学研究常用仪器分析方法的基本理论、基本知识和分析仪器的基本组成结构和 操作技能,了解分析化学在生物、食品、冶金、环境等领域中的应用,提高分析问题和解决问题的 能力,为学习专业课和今后工作打下良好的基础。 二、课程教学内容的基本要求、重点和难点 无机部分 第9章 元素概论 了解元素的发现、分类和存在形态,元素的自然资源,单质的性质和制备方法;氢的性质, 氢化物的类型;稀有气体单质、化合物的性质及其结构特点,稀有气体的用途。 第10章 碱金属和碱土金属 掌握碱金属和碱土金属的性质与结构、性质与存在、制备、用途之间的关系,氧化物的性质 和类型以及氢化物的性质,氢氧化物的溶解度和碱性以及盐类溶解度,热稳定性等性质的变化规 律;一般掌握锂铍的特征,对比和镁的相似性等,了解对角线规则。 10.1碱金属及碱土金属的通性。 10.2碱金属和碱土金属单质的存在、制备和性质。 10.3碱金属的氧化物、过氧化物、超氧化物、碱土金属的氧化物。 10.4碱金属和碱土金属的氢化物和氢氧化物。 10.5碱金属和碱土金属盐类的概述(溶解性、焰色反应、钠盐和钾盐性质的差异、晶型、形成结 晶水合物的倾向、热稳定性)。几种重要的盐类:氯化物、碳酸盐、硝酸盐、硫酸盐、硫化物。 10.6锂和镁的相似性和对角线规则。 第11章卤素 掌握卤素单质、氢化物、金属卤化物和非金属卤化物、重要含氧酸及其盐的结构、性质、制 备和用途。理解卤素单质和次卤酸及其盐发生歧化反应的条件和递变的规律。熟练运用元素电势 图来判断卤素及其化合物各氧化态间的转化关系。了解氟的特殊性。 11.1卤素的通性。 11.2卤素单质的物理、化学性质、制备和作用。 11.3卤素氢化物的性质和制备。 11.4卤化物、非金属卤化物、多卤化物、卤素互化物。 11.5元素电势图。 11.6卤素氧化物及其盐的氧化性、稳定性、酸性。 11.7拟卤素:拟卤素与卤素性质的比较,氰及氰化物,硫氰酸和硫氰酸盐。 第12章 氧族元素 掌握氧、臭氧、过氧化氢的结构和性质,初步掌握离域π键及形成条件。掌握单质硫、硫的氢 化物、氧化物、重要含氧酸及其盐等的结构、性质、制备和作用以及它们之间的相互转化关系。 12.1氧族元素的通性

122氧、氧化物、臭氧、过氧化氢。离域π键及形成条件。 123硫及其化合物:单质硫,硫化氢、硫化物和多硫化物,硫的氧化物,硫的含氧酸及其盐,硫的 3章氨套氧酸及其盐〈疏代硫藏钠、连二硫酸钠、焦硫酸、过硫酸、连多碗锻 制和本族中 特殊 。 掌握氮、磷以及它们的氢化物 的氯元素的通性。 13.2氮及其化合物:氮的结构和性质,氨、铵盐、氨和衍生物,氮的氧化物、含氧酸及其盐,NO3和 硝移的分子结构。 13.2磷及其化合物:单质磷,磷的氢化物和卤化物和硫化磷,磷的氧化物、含氧酸及其盐。 13.4砷、锑、铋的单质、氢化物、卤化物、氧化物及水合物、硫化物和硫代酸盐。 13.5惰性电子对效应。 第14章碳族元素 学握碳、硅的单质、氢化物、卤化物和含氧酸盐的制备和性质。硅酸和硅酸盐和特性。掌握 锡、铅单质及其重要化合物的性质及其性质变化规律和用途。 14.1自然存在和丰度,元素的基本性质,电子构型和成键特征。 142碳:碳的同素异性体,活性炭的吸附作用,碳的氧化物,碳酸及碳酸盐,碳的硫化物和卤化物。 碳化物。 14.3硅:单质硅的制备及性质,硅烷,硅的卤化物、氟硅酸及氟硅酸盐。酸,硅的含氧化合物(二氧 硅安需我氢氧化物,化物和化物代酸盐,铅的含氧险盐。 paR3a用 弟15 了解硼的存在 性质 了解硼的缺电子性质: 151硼族元素概述 152氢化合物,卤化物和氟硼酸。 15.3硼酸和硼酸 通砂盐和铝酸益 156铝、的相似性 第16章d区元 悠掌握过渡元素的价电子层结构的特点及其与过渡元素通荆: 合金的基本类型及性质】 重要化合物的性质、结构和用途 般了解铂系元素的性质,化合物和用途 16.1过渡元素的通性:电子层结构的特点,氧化态,原子和离子半径,单质的性质,水合离子的颜 色,氧化物水合物的酸碱性,形成配合物的倾向。配合物的磁性、水合热、水合物的颜色。 162钛:存在、发现、性质、用途,氧化数为(Ⅳ)和(Ⅲ)的钛的化合物。 16.3钒分族元素的存在、发现、治炼、性质、用途,钒化合物的颜色,五氧化二钒,钒酸盐与多钒酸 盐。铌、但重要化合物。 16.4铬的存在、发现、性质、用途,铬的重要化合物。钼、钨的重要化合物。 16.5锰分族元素的存在、治炼和性质,锰的重要化合物。 16.6铁系元素通性。铁系元素的重要化合物:氧化物,氢氧化物,盐类及铁、钻、镍的配合物。 第17章ds区金属 解铜族、锌族元素单质的性质和作用。掌握铜、银、锌、汞氧化物、氢氧化物及盐的相互转 化。掌握Cu(I)人Cu(Ⅱ):Hg(I)人Hg(Ⅱ)之间的相互转化。掌握IA与IB、ⅡA与ⅡB族元素的对 1铜族元素的通性,金属单质的存在、治炼性质和用途,氧化数为()、()的铜的化合物, Cu与Cu的相互转化。氧化银、硝酸银、卤化银、铜银的配合物。 172锌族元素的通性,金属单质的存在、冶炼、性质和用途。锌族元素的化合物:氧化物、氢氧化 物、硫化物、氯化物、配合物,Hg22+与Hg2+的相互转化。IA族与IB族性质比较:ⅡA族与 B族性质比较。 绪论

12.2氧、氧化物、臭氧、过氧化氢。离域π键及形成条件。 12.3硫及其化合物:单质硫,硫化氢、硫化物和多硫化物,硫的氧化物,硫的含氧酸及其盐,硫的 其它含氧酸及其盐(硫代硫酸钠、连二硫酸钠、焦硫酸、过硫酸、连多硫酸)。 第13章 氮族元素 氮在本族中的特殊性。掌握氮、磷以及它们的氢化物、氧化物、含氧酸及其盐的结构、性质、 制备和作用。本族各元素及其化合物的主要氧化态间的转化关系。掌握砷、锑、铋单质及其化合物 的性质递变规律。 13.1氮族元素的通性。 13.2氮及其化合物:氮的结构和性质,氨、铵盐、氨和衍生物,氮的氧化物、含氧酸及其盐,NO3 和 硝酸的分子结构。 13.2磷及其化合物:单质磷,磷的氢化物和卤化物和硫化磷,磷的氧化物、含氧酸及其盐。 13.4砷、锑、铋的单质、氢化物、卤化物、氧化物及水合物、硫化物和硫代酸盐。 13.5惰性电子对效应。 第14章 碳族元素 掌握碳、硅的单质、氢化物、卤化物和含氧酸盐的制备和性质。硅酸和硅酸盐和特性。掌握 锡、铅单质及其重要化合物的性质及其性质变化规律和用途。 14.1自然存在和丰度,元素的基本性质,电子构型和成键特征。 14.2碳:碳的同素异性体,活性炭的吸附作用,碳的氧化物,碳酸及碳酸盐,碳的硫化物和卤化物。 碳化物。 14.3硅:单质硅的制备及性质,硅烷,硅的卤化物、氟硅酸及氟硅酸盐。酸,硅的含氧化合物(二氧 化硅、硅酸、硅酸盐、分子筛)。 14.4锡、铅的重要化合物:氧化物、氢氧化物,卤化物和硫化物,硫代酸盐,铅的含氧酸盐。 第15章 硼族元素 通过硼及其化合物的结构和性质,了解硼的缺电子性质;了解硼的存在,掌握单质硼的结构和 性质,硼烷、乙硼烷的分子结构,硼酸和硼酸盐,硼砂;掌握氧化铝和氢氧化铝的性质和用途。 15.1硼族元素概述 15.2硼氢化合物,卤化物和氟硼酸。 15.3硼酸和硼酸盐,硼砂。 15.4氧化铝和氢氧化铝,铝盐和铝酸盐。 15.5铝的卤化物和硫酸盐。 15.6铝、铍的相似性。 第16章 d区元素 掌握过渡元素的价电子层结构的特点及其与过渡元素通性的关系。掌握重要过渡元素钛、钒、 铬、锰的单质及化合物的性质和作用。一般了解合金的基本类型及性质。掌握铁、钴、镍单质及其 重要化合物的性质、结构和用途。一般了解铂系元素的性质,化合物和用途。 16.1过渡元素的通性:电子层结构的特点,氧化态,原子和离子半径,单质的性质,水合离子的颜 色,氧化物水合物的酸碱性,形成配合物的倾向。配合物的磁性、水合热、水合物的颜色。 16.2钛:存在、发现、性质、用途,氧化数为(Ⅳ)和(Ⅲ)的钛的化合物。 16.3钒分族元素的存在、发现、冶炼、性质、用途,钒化合物的颜色,五氧化二钒,钒酸盐与多钒酸 盐。铌、钽重要化合物。 16.4铬的存在、发现、性质、用途,铬的重要化合物。钼、钨的重要化合物。 16.5锰分族元素的存在、冶炼和性质,锰的重要化合物。 16.6铁系元素通性。铁系元素的重要化合物:氧化物,氢氧化物,盐类及铁、钴、镍的配合物。 第17章 ds区金属 了解铜族、锌族元素单质的性质和作用。掌握铜、银、锌、汞氧化物、氢氧化物及盐的相互转 化。掌握Cu(Ⅰ)、Cu(Ⅱ);Hg(Ⅰ)、Hg(Ⅱ)之间的相互转化。掌握ⅠA与ⅠB、ⅡA与ⅡB族元素的对 比。 17.1铜族元素的通性,金属单质的存在、冶炼性质和用途。氧化数为(Ⅰ)、(Ⅱ)的铜的化合物, Cu2+与Cu+的相互转化。氧化银、硝酸银、卤化银、铜银的配合物。 17.2锌族元素的通性,金属单质的存在、冶炼、性质和用途。锌族元素的化合物:氧化物、氢氧化 物、硫化物、氯化物、配合物,Hg2 2+ 与Hg2+的相互转化。ⅠA族与ⅠB族性质比较;ⅡA族与 ⅡB族性质比较。 分析部分 第一章 绪论 -

I、教学目的与教学要求 :解定量分析的方法和分类 了解试样的采取、制备和溶解 、 、教学 教学要求 解误差的来源和减免方法 2.掌握分析结果的准确度和精密度的表示方法: 3.理解有效数字的意义并堂握其运算规则。 Ⅱ、教学内容 误差的分类、误差的减免、有效数字及其运算 第三章滴定分清的与教学要 解滴定分析的基本 概念 了解滴定分析对化学反应的要求:了解滴定分析法的分类 ,掌握标准溶液的配制。 掌握直接滴定的有关计算 Ⅱ、教学内容 滴定分析概述,标准溶液,滴定分析的计算。 第四章 酸碱滴定法 I、教学目的及教学要求 的电 享握 元弱酸 元弱碱溶液,理解盐类水解平衡,掌握 漫酸盐、强酸弱碱盐溶液的酸度计氧解酸碱缓冲溶液的组成、缓冲原理以及缓冲溶液的酸 了解指示剂的变色范围和选择原则,熟悉常用指示剂在酸碱滴入定中的使用。 3.掌握 强碱滴定弱酸的化学计量点的溶液的出 值的计算,并会据此选择合适的指示剂。了解多元酸和水解性盐的滴定及计算,了解酸碱滴定方式 及应用。 4.掌握用酸碱滴定法进行直接滴定的条件。掌握酸碱滴定分析结果的计算。 5. 、氢氧化钠标准容覆的配制和标定。 水的 碱电离平衡,酸碱指示剂,滴定曲线及指示剂的选择,酸碱标准溶液的配制和标 配位滴定法 1、教学目的及教学要求 了解EDTA与金属离子的配位原理和反应的特点。 2.了解酸度对配位反应的影响和酸效应系数y(的含义:掌握条件稳定常数K'Mw的计算:掌 握金属离子能被准确滴定的条件(条件稳定常数、最高酸度、最低PH值):会使用酸效应曲线选择 滴定的酸度条件 3。了解金属指示剂的应用,了解提高配位滴定的选择性方法。 Ⅱ、教学内容 EDTA与金属离子的配位反应,酸度对配位滴定的影响,金属指示剂,提高配位滴定选择性 第实配位滴方武及应用。 、 学 基术原理 疆入定法静法各自的特点、采用的指示和适用范。 Ⅱ、教学内容 草尔法 铬酸钾作指示剂,佛尔哈德法一一铁铵矾作指示剂,法扬司法一一吸附指示 第七章氧化还恐房教学要 教学日 极电位的应用 点,指示剂的选择及应用实例

Ⅰ、教学目的与教学要求 1.了解定量分析的方法和分类 2.了解试样的采取、制备和溶解 Ⅱ、教学内容 分析化学的任务和作用,定量分析的方法;分析试样的采取、制备和溶解。 第二章 误差理论 Ⅰ、教学目的与教学要求 1.了解误差的来源和减免方法; 2.掌握分析结果的准确度和精密度的表示方法; 3.理解有效数字的意义并掌握其运算规则。 Ⅱ、教学内容 误差的产生、误差的分类、误差的减免、有效数字及其运算 第三章 滴定分析法 Ⅰ、教学目的与教学要求 1.了解滴定分析的基本概念;了解滴定分析对化学反应的要求;了解滴定分析法的分类。 2.熟悉溶液浓度的表示方法;掌握标准溶液的配制。 3.掌握直接滴定的有关计算。 Ⅱ、教学内容 滴定分析概述,标准溶液,滴定分析的计算。 第四章 酸碱滴定法 Ⅰ、教学目的及教学要求 1.理解弱酸和弱碱的电离平衡,掌握一元弱酸、一元弱碱溶液,理解盐类水解平衡,掌握 强碱弱酸盐、强酸弱碱盐溶液的酸度计算;了解酸碱缓冲溶液的组成、缓冲原理以及缓冲溶液的酸 度计算。 2.了解指示剂的变色范围和选择原则,熟悉常用指示剂在酸碱滴入定中的使用。 3.掌握强酸(碱)、滴定强碱(酸)、强酸滴定弱碱、强碱滴定弱酸的化学计量点的溶液的pH 值的计算,并会据此选择合适的指示剂。了解多元酸和水解性盐的滴定及计算,了解酸碱滴定方式 及应用。 4.掌握用酸碱滴定法进行直接滴定的条件。掌握酸碱滴定分析结果的计算。 5.掌握盐酸、氢氧化钠标准溶液的配制和标定。 Ⅱ、教学内容 水溶液中的酸碱电离平衡,酸碱指示剂,滴定曲线及指示剂的选择,酸碱标准溶液的配制和标 定,酸碱滴定方式和应用。 第五章 配位滴定法 Ⅰ、教学目的及教学要求 1.了解EDTA与金属离子的配位原理和反应的特点。 2.了解酸度对配位反应的影响和酸效应系数ay(H)的含义;掌握条件稳定常数K’MY的计算;掌 握金属离子能被准确滴定的条件(条件稳定常数、最高酸度、最低PH值);会使用酸效应曲线选择 滴定的酸度条件。 3.了解金属指示剂的应用,了解提高配位滴定的选择性方法。 Ⅱ、教学内容 EDTA与金属离子的配位反应,酸度对配位滴定的影响,金属指示剂,提高配位滴定选择性 的方法,配位滴定方式及应用。 第六章 沉淀滴定法 Ⅰ、教学目的及教学要求 1.了解沉淀滴定的基本原理。 2.了解莫尔法、佛尔哈德法和法扬司法各自的特点、采用的指示剂和适用范围。 3.掌握沉淀滴定法的分析结果的计算。 Ⅱ、教学内容 莫尔法——铬酸钾作指示剂,佛尔哈德法——铁铵矾作指示剂,法扬司法——吸附指示 剂。 第七章 氧化还原滴定法 Ⅰ、教学目的及教学要求 1.理解电极电位、标准电位、条件电位的含义;了解电极电位的应用。 2.熟悉常用的氧化还原滴定方法:高锰酸钾法、溴量法和碘量法;掌握它们的原理,特 点,指示剂的选择及应用实例

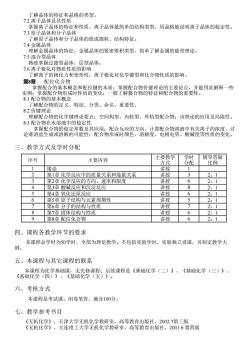

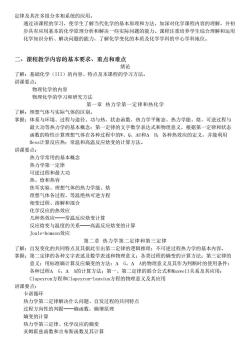

3,掌握氧化还原滴定分析结果的计算。 、教字内 量法,贵 电 氧 北还房 第八章 出色和分光光度法 【、教学目的及教学要求 了解比色分析及分光光度法的基本原理:了解此法用于定量分析的基本定律一一朗白比 耳定律。明确此法适用于微量分析。 2.熟悉比色分析和分光光度法的应用的实例。掌握有关的简单计算。 ”物究光选择性吸收,光吸收定律及其应用,显色反应及影响因素,比色及光度分析的方 三、教学方式及学时分配 无机部分 序号 主要内容 主要教学 第9章 素 第10章碱金属和碱土金属 2:1 第11章卤族元索 21 第12章氧族元素 拼授 2:1 5 第13章氮族元素 讲授 2:1 6 第14章碳族元索 讲谔 2:1 7 第15章硼族元素 排授 2,1 第16意d区元素 讲授 0,1 9第17章ds区金属 讲授 01 分析部分 予 主要内容 主要教 绝,音烤个 讲授 址冯 箱开音户位商它社 址授 址授 章上音何少不原滴完注 妈 第八音出鱼和分光光度分析法 四、课程各教学环节的要求 1,实验课:基础化学是一门实验性学科。因此,基础学实验是一个重要的教学环节。实验独立 设课,另制定教学大纲。学生必须在实验室按实验要求自己独立地进行实验。学会定量分析实验的 操作技能,掌握化学分析的基本原理,加深巩固课堂所学知识。实验课程单独设课考核。 课堂练和课外作业是加深理解假念、紧握各种分析定量计算公式达到消化掌据所学知识的重勇 手段。教师应根据教学要求精选习题,做到难易适中、题量适度、认真批改、及时解惑:学生应独 立完成作业,巩固所学知识。 五、本课程与其它课程的联系 本课程是专业技术基础课,先修课程是《无机化学》、《普通化学》、《有机化学》

3.掌握氧化还原滴定分析结果的计算。 Ⅱ、教学内容 电极电位,氧化还原滴定反应的平衡和速度,滴定曲线与氧化还原指示剂,高锰酸钾法, 碘量法,溴量法,氧化还原滴定计算示例。 第八章 比色和分光光度法 Ⅰ、教学目的及教学要求 1.了解比色分析及分光光度法的基本原理;了解此法用于定量分析的基本定律——朗白比 耳定律。明确此法适用于微量分析。 2.熟悉比色分析和分光光度法的应用的实例。掌握有关的简单计算。 Ⅱ、教学内容 概述,物质对光的选择性吸收,光吸收定律及其应用,显色反应及影响因素,比色及光度分析的方 法和仪器,应用实例。 三、教学方式及学时分配 无机部分 序号 主要内容 主要教学 方式 学时 分配 辅导答疑 比例 1 第9章 元素概论 自学 2 第10章 碱金属和碱土金属 讲授 2 2:1 3 第11章 卤族元素 讲授 2 2:1 4 第12章 氧族元素 讲授 2 2:1 5 第13章 氮族元素 讲授 2 2:1 6 第14章 碳族元素 讲授 1 2:1 7 第15章 硼族元素 讲授 1 2:1 8 第16章 d区元素 讲授 6 2:1 9 第17章 ds区金属 讲授 2 2:1 分析部分 序号 主要内容 主要教 学方式 学时 分配 辅导答 疑比例 1 第一章 绪论 讲授 2 1:1 2 第二章 误差理论 讲授 2 1:1 3 第三章滴定分析法 讲授 2 1:1 4 第四章 酸碱滴定法 讲授 4 1:1 5 第五章配位滴定法 讲授 6 1:1 6 第六章沉淀滴定法 讲授 2 1:1 7 第七章氧化还原滴定法 讲授 6 1:1 8 第八章比色和分光光度分析法 讲授 4 1:1 四、课程各教学环节的要求 1.实验课:基础化学是一门实验性学科。因此,基础学实验是一个重要的教学环节。实验独立 设课,另制定教学大纲。学生必须在实验室按实验要求自己独立地进行实验。学会定量分析实验的 操作技能,掌握化学分析的基本原理,加深巩固课堂所学知识。实验课程单独设课考核。 2.作业 课堂练习和课外作业是加深理解概念、掌握各种分析定量计算公式达到消化掌握所学知识的重要 手段。教师应根据教学要求精选习题,做到难易适中、题量适度、认真批改、及时解惑;学生应独 立完成作业,巩固所学知识。 五、本课程与其它课程的联系 本课程是专业技术基础课,先修课程是《无机化学》、《普通化学》、《有机化学》

六、考核方式 ”器器 部统 七、教学参考书目 在 第五月 《无机化学》 《无机化学》,大连理工大学无机化学教研室,高等教育出版社,2001.6第四版 基础化学(三)课程教学大纲 课程名称:基础化学四) 英文名称:Basic Chemistry(III) 课程编号:XXXX 学时:40 学分:4 适用专业:生物与化学工程学院各专业 课程性质:必修 执笔人:王正德 先修课程:基础化学(1,)、普通物理 编写日期:2000年3月1日 修订日期:2005年5月1日 一、课程的性质、目的和任务 基础化学(Ⅲ)是应用化学、化学工程与工艺、牛物工程和材料化学本科学生的一门基础课 程,学生在预修高等数学、普通物理学和基础化学(1,)课程后修读本课程。内容包括热力学基本

六、考核方式 期末考试是对教和学的一次全面验收,是不可缺少的重要教学环节。根据课程性质,由系、 部统一命题、统一评分标准、统一考试。命制考题应严格按教学大纲要求进行,考试内容既要体现 知识面,又要突出重点,题量适度、难易适中。考试内容不能超越大纲要求和教材内容。 七、教学参考书目 华东理工大学、四川大学《分析化学》第五版 高等教育出版社,2003年 大连理工大学《分析化学》 高教出版社,2002年 武汉大学《分析化学》,第五版,高教出版社,2002年 《无机化学》,天津大学无机化学教研室,高等教育出版社,2002.7第三版 《无机化学》,大连理工大学无机化学教研室,高等教育出版社,2001.6 第四版 基础化学(三)课程教学大纲 课程名称:基础化学(III) 英文名称:Basic Chemistry(III) 课程编号:XXXX 学 时:40 学 分:4 适用专业:生物与化学工程学院各专业 课程性质:必修 执笔人: 王正德 先修课程:基础化学(I,II)、普通物理 编写日期: 2000年3月1日 修订日期: 2005年5月1日 一、课程的性质、目的和任务 基础化学(III)是应用化学、化学工程与工艺、生物工程和材料化学本科学生的一门基础课 程,学生在预修高等数学、普通物理学和基础化学(I,II)课程后修读本课程。内容包括热力学基本

定律及其在多组分多相系统的应用。 通过该课程的学习,使学生了解当代化学的基本原理和方法,加深对化学课程内容的理解,并初 光具有应用基本的化学原理分析和解决一些实际问颗的能力。课程注重培养学生综合理解和运用 化学知识分析、解决问题的能力,了解化学变化的本质及化学学科的中心学科地位。 二、课程教学内容的基本要求、重点和难点 绪论 了解:基础化学(I1I)的内容、特点及本课程的学习方法, 讲课要点: 物理化学的内容 物理化学的学习和研究方法 第一章热力学第一定律和热化学 了解:理想气体与实际气体的区别。 掌握:体系与环境、过程与途径、功与热、状态函数、热力学平衡态、热力学能、焓、可逆过程与 最大功等热力学的基本概念:第一定律的文字数学表达式和物理意义,根据第一定律和状态 函数的特性计算理想气体在各种过程中的W、Q、△U和△H:各种热效应的定义,并能利用 Hess计算反应热;常温和高温反应焓变的计算方法。 讲课要点: 热力学常用的基本概念 热力学第一定律 可逆过程和最大功 热、焓和热容 焦耳实验、理想气体的热力学能、焓 理想气体各过程、等温绝热可逆方程 相变过程、溶解和混合 化学反应的热效应 几种热效应 一常温反应焓变计算 反应焓变与温度的关系 一高温反应焓变的计算 Joule-homson效应 第二章热力学第二定律和第三定律 了解:自发变化的共同特点及其据此引出第二定律的逻辑推理:不可逆过程热力学的基本内容。 掌握:第二定律的各种文字表述及数学表述和物理意义:各类过程的熵变的计算方法:第三定律的 意义:用标准熵计算反应熵变的方法:△G,△A的物理意义及其作为判断时的使用条件: 各种过程△G,△A的计算方法:第一、第二定律的联合公式和Maxw11关系及其应用: Clapeyron方程和Clapeyron-lausius方程的物理意义及其应用 讲课要点: 卡诺循环 热力学第二定律解决什么问题、自发过程的共同特点 过程方向性的判据 熵函数,熵增原理 熵变的计算 热力学第三定律、化学反应的熵变 亥姆霍兹函数和吉布斯函数及其计算

定律及其在多组分多相系统的应用。 通过该课程的学习,使学生了解当代化学的基本原理和方法,加深对化学课程内容的理解,并初 步具有应用基本的化学原理分析和解决一些实际问题的能力。课程注重培养学生综合理解和运用 化学知识分析、解决问题的能力,了解化学变化的本质及化学学科的中心学科地位。 二、课程教学内容的基本要求、重点和难点 绪论 了解:基础化学(III)的内容、特点及本课程的学习方法。 讲课要点: 物理化学的内容 物理化学的学习和研究方法 第一章 热力学第一定律和热化学 了解:理想气体与实际气体的区别。 掌握:体系与环境、过程与途径、功与热、状态函数、热力学平衡态、热力学能、焓、可逆过程与 最大功等热力学的基本概念;第一定律的文字数学表达式和物理意义,根据第一定律和状态 函数的特性计算理想气体在各种过程中的W、Q、DU和D H;各种热效应的定义,并能利用 Hess计算反应热;常温和高温反应焓变的计算方法。 讲课要点: 热力学常用的基本概念 热力学第一定律 可逆过程和最大功 热、焓和热容 焦耳实验、理想气体的热力学能、焓 理想气体各过程、等温绝热可逆方程 相变过程、溶解和混合 化学反应的热效应 几种热效应──常温反应焓变计算 反应焓变与温度的关系──高温反应焓变的计算 Joule-homson效应 第二章 热力学第二定律和第三定律 了解:自发变化的共同特点及其据此引出第二定律的逻辑推理;不可逆过程热力学的基本内容。 掌握:第二定律的各种文字表述及数学表述和物理意义;各类过程的熵变的计算方法;第三定律的 意义;用标准熵计算反应熵变的方法;D G,D A的物理意义及其作为判断时的使用条件; 各种过程D G,D A的计算方法;第一、第二定律的联合公式和Maxwell关系及其应用; Clapeyron方程和Clapeyron-lausius方程的物理意义及其应用 讲课要点: 卡诺循环 热力学第二定律解决什么问题、自发过程的共同特点 过程方向性的判据──熵函数,熵增原理 熵变的计算 热力学第三定律、化学反应的熵变 亥姆霍兹函数和吉布斯函数及其计算

热力学基本方程 纯物质两相间的平衡 热力学函数间的关系 第三章多组分系统热力学 了解:用化学势讨论平衡问题的方法,比如依数性公式的推导。 理解:偏摩尔量、化学势、逸度和标准态的概念和意义:吉布斯集合公式和Gibbs-Duhem公式的物理 意义及其应用:理想溶液和稀溶液的物理意义。 掌握:溶液的浓度的各种表示法及其相互关系:Raoult定律和Henry?定律的各种应用:各组分化学势 的表示及其各种标准态:稀溶液依数性的概念及其通过依数性测定溶质分子量的方法:活度 的概念及其派侧定的方法。 讲课要点: 偏摩尔量、Gibbs-Duhem方程 化学势 理想溶液和稀溶液 稀溶液的依数性 逸度和逸度因子、活度和活度因子 第四章化学平衡 了解:如何用化学势讨论平衡,比如化学反应等温式的导出:反应进度的概念:三类反应的生产条 件的理论分析(常温常压气相反应,液相反应,高温高压气相反应):对同时平衡、反应耦 合和对复杂体系近似计算等的处理方法。 掌握:用化学反应等温式判断反应进行的方向;由△G° 计算平衡常数的方法:各种平衡常数 的表示及其相互关系:温度对平衡常数的影响及其应用:压力、惰性气体等对平衡的影响: 从平衡常数计算平衡转化率和平衡组成的方法。 讲课要点: 化学反应的自由能降低原理、化学反应等温式 理想气体化学反应的标准平衡常数、平衡转化率计算 平衡常数与温度的关系 平衡常数与其他因素的关系 复杂反应体系的化学平衡 常压气相反应 液相反应 第五章相平衡(8学时) 了解:相律的推导过程:部分互溶的三液体系和固-液盐水体系相图及其应用:初步了解二级相变。 掌握:相、相数、组分数和自由度的意义及其计算:相律在相图中的应用:杠杆规律及其应用: 组分体系的气一液、液-固相图以及相图的绘制和应用。 讲课要点: 相律 杠杆规则 单组分体系的相图 二组分气液体系、精馏 二组分液固系统 三组分体系简介

热力学基本方程 纯物质两相间的平衡 热力学函数间的关系 第三章 多组分系统热力学 了解:用化学势讨论平衡问题的方法,比如依数性公式的推导。 理解:偏摩尔量、化学势、逸度和标准态的概念和意义;吉布斯集合公式和Gibbs-Duhem公式的物理 意义及其应用;理想溶液和稀溶液的物理意义。 掌握:溶液的浓度的各种表示法及其相互关系;Raoult定律和Henry定律的各种应用;各组分化学势 的表示及其各种标准态;稀溶液依数性的概念及其通过依数性测定溶质分子量的方法;活度 的概念及其测定的方法。 讲课要点: 偏摩尔量、Gibbs-Duhem方程 化学势 理想溶液和稀溶液 稀溶液的依数性 逸度和逸度因子、活度和活度因子 第四章 化学平衡 了解:如何用化学势讨论平衡,比如化学反应等温式的导出;反应进度的概念;三类反应的生产条 件的理论分析(常温常压气相反应,液相反应,高温高压气相反应);对同时平衡、反应耦 合和对复杂体系近似计算等的处理方法。 掌握:用化学反应等温式判断反应进行的方向;由D fG° m计算平衡常数的方法;各种平衡常数 的表示及其相互关系;温度对平衡常数的影响及其应用;压力、惰性气体等对平衡的影响; 从平衡常数计算平衡转化率和平衡组成的方法。 讲课要点: 化学反应的自由能降低原理、化学反应等温式 理想气体化学反应的标准平衡常数、平衡转化率计算 平衡常数与温度的关系 平衡常数与其他因素的关系 复杂反应体系的化学平衡 常压气相反应 液相反应 第五章 相平衡(8学时) 了解:相律的推导过程;部分互溶的三液体系和固-液盐水体系相图及其应用;初步了解二级相变。 掌握:相、相数、组分数和自由度的意义及其计算;相律在相图中的应用;杠杆规律及其应用;二 组分体系的气-液、液-固相图以及相图的绘制和应用。 讲课要点: 相律 杠杆规则 单组分体系的相图 二组分气液体系、精馏 二组分液固系统 三组分体系简介

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《物理化学》课程教学资源(名词术语)物理化学专业术语中英文对照表.pdf

- 《物理化学》课程教学资源(习题解答)第1章 气体.doc

- 《物理化学》课程教学资源(习题解答)第2章 热力学第一定律.doc

- 《物理化学》课程教学资源(习题解答)第3章 热力学第二定律.doc

- 《物理化学》课程教学资源(习题解答)第4章 多组分系统热力学及其在溶液中的应用.doc

- 《物理化学》课程教学资源(习题解答)第5章 相平衡.doc

- 《物理化学》课程教学资源(习题解答)第6章 化学平衡.doc

- 《物理化学》课程各章习题(含参考答案)第八章.pdf

- 《物理化学》课程各章习题(含参考答案)第九章 可逆电池的电动势及其应用.pdf

- 《物理化学》课程各章习题(含参考答案)第十章.pdf

- 《物理化学》课程教学资源(习题解答)第11章 化学动力学基础(一).doc

- 《物理化学》课程各章习题(含参考答案)第十二章习题详解.pdf

- 《物理化学》课程各章习题(含参考答案)第十一章 化学动力学基础(一).pdf

- 《物理化学》课程各章习题(含参考答案)第十三章 表面物理化学(打印版).pdf

- 《物理化学》课程各章习题(含参考答案)第十四章 胶体分散系统及大分子溶液.pdf

- 《物理化学》课程教学课件(PPT讲稿)第十一章 化学动力学基础习题课.ppt

- 《物理化学》课程教学课件(PPT讲稿)第十三章 表面物理化学习题课.ppt

- 《物理化学》课程教学课件(PPT讲稿)第十四章 胶体分散系统和大分子溶液.ppt

- 《物理化学》课程教学课件(PPT讲稿)第8章 电解质溶液.ppt

- 《物理化学》课程教学课件(PPT讲稿)第9章 可逆电池的电动势及其应用.ppt

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第一章 化学反应中的质量关系和能量关系.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第二章 化学反应的方向、速率和限度.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第三章 酸碱反应和沉淀反应.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第四章 氧化还原反应.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第七章 固体的结构与性质.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第六章 分子的结构与性质.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第八章 配位化合物.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第五章 原子结构与元素周期性.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第九章 碱金属和碱土金属元素.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第十一章 卤素及氧族元素.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第十二章 过渡元素.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第十章 卤素和氧族元素.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(分析化学讲义)第三章 滴定分析.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(无机化学讲义)第十三章 镧系和锕系元素.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(分析化学讲义)第一章绪论.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(分析化学讲义)第二章 误差及分析数据的统计处理.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(分析化学讲义)第七章 重量分析法和沉淀滴定法.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(分析化学讲义)第六章 氧化还原滴定法.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(分析化学讲义)第五章 配位滴定法.pdf

- 《基础化学》课程授课教案(有机化学讲义)第一章 绪论.pdf