云南大学:《功能性食品学》课程教学资源(PPT课件)第三章 功能性食品的设计与开发

第三章 功 能 性 食 品 的分类 云南农业大学食品学院

第三章 功 能 性 食 品 的分类 云南农业大学食品学院

2 第一节延缓衰老的功能性食品 本节要点 1. 影响衰老的因素 2. 衰老学说的基本内容 3. 具有延缓衰老功能的物质

2 第一节延缓衰老的功能性食品 本节要点 1. 影响衰老的因素 2. 衰老学说的基本内容 3. 具有延缓衰老功能的物质

3 一、概述 生、老、病、死- 自然规律; 步入老年后:

3 一、概述 生、老、病、死- 自然规律; 步入老年后:

4 生命有限,如何使有限的生命延长即长寿,一直是人 们关心的问题。在良好生活条件下,人的正常寿命应 是多少?有多种学说。 ① 寿命系数学说 各种动物的生长期与寿命有关。生长期的5~7倍为其 寿命期,该系数称为寿命系数。人的生长期为25年 (以人体骨骼愈合为标志),25×(5~7)=125~175 岁,因而认为人的寿命为125~175岁。 ② 性成熟系数学说 动物的寿命是性成熟年龄的8~10倍。人的平均成熟年 龄为14(以女性初潮,男性遗精为标志),因此提出 人的寿命应为14×(8~10)=112~140岁

4 生命有限,如何使有限的生命延长即长寿,一直是人 们关心的问题。在良好生活条件下,人的正常寿命应 是多少?有多种学说。 ① 寿命系数学说 各种动物的生长期与寿命有关。生长期的5~7倍为其 寿命期,该系数称为寿命系数。人的生长期为25年 (以人体骨骼愈合为标志),25×(5~7)=125~175 岁,因而认为人的寿命为125~175岁。 ② 性成熟系数学说 动物的寿命是性成熟年龄的8~10倍。人的平均成熟年 龄为14(以女性初潮,男性遗精为标志),因此提出 人的寿命应为14×(8~10)=112~140岁

5 ③ 细胞代数学说 人体细胞在培养条件下平均可培养50代(40~60代), 每一代相当于2.4年,称为弗列克系数。从而得出人的 寿命应为2.4×(40~60)=96~144岁。 ④ 比较生物学说 从比较生物学的角度,各种哺乳动物的寿命与其脑内 均浆体的自动氧化速度之间有一定关系,脑均浆的自 动氧化速度越慢其寿命越长,人的平均寿命为90岁。 ⑤ α-生育酚学说 从哺乳动物血清中α-生育酚的浓度(代表着体内抗氧 化物的浓度)与其寿命呈正相关关系,得出人的寿命 应在90岁以上。 ★④、⑤两种学说,均与体内自由基有关,而消除体 内多余自由基以延长寿命已达成共识

5 ③ 细胞代数学说 人体细胞在培养条件下平均可培养50代(40~60代), 每一代相当于2.4年,称为弗列克系数。从而得出人的 寿命应为2.4×(40~60)=96~144岁。 ④ 比较生物学说 从比较生物学的角度,各种哺乳动物的寿命与其脑内 均浆体的自动氧化速度之间有一定关系,脑均浆的自 动氧化速度越慢其寿命越长,人的平均寿命为90岁。 ⑤ α-生育酚学说 从哺乳动物血清中α-生育酚的浓度(代表着体内抗氧 化物的浓度)与其寿命呈正相关关系,得出人的寿命 应在90岁以上。 ★④、⑤两种学说,均与体内自由基有关,而消除体 内多余自由基以延长寿命已达成共识

6 (一)、衰老的定义与表现 1、衰老-生物在生命过程中,整个机体的形态、结 构和功能逐渐衰退的总现象。 这些变化对生物体带来的是不利的影响,导致其适应 能力、贮备能力日趋下降,这一变化过程会不断发生 和发展。 • 衰老可理解为机体的老年期变化。 • 其内涵包括四个方面: • 指进入成熟期以后所发生的变化。 • 指各细胞、组织、器官的衰老速度不尽一致,但都呈 现慢性退行性改变。 • 指这些变化都直接或间接地对机体带来诸多不利的影 响。 • 指衰老是进行的,即随年龄的增长其程度日益严重, 是不可逆变化

6 (一)、衰老的定义与表现 1、衰老-生物在生命过程中,整个机体的形态、结 构和功能逐渐衰退的总现象。 这些变化对生物体带来的是不利的影响,导致其适应 能力、贮备能力日趋下降,这一变化过程会不断发生 和发展。 • 衰老可理解为机体的老年期变化。 • 其内涵包括四个方面: • 指进入成熟期以后所发生的变化。 • 指各细胞、组织、器官的衰老速度不尽一致,但都呈 现慢性退行性改变。 • 指这些变化都直接或间接地对机体带来诸多不利的影 响。 • 指衰老是进行的,即随年龄的增长其程度日益严重, 是不可逆变化

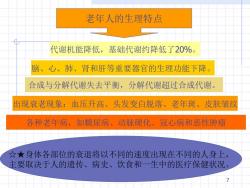

7 老年人的生理特点 代谢机能降低,基础代谢约降低了20%。 脑、心、肺、肾和肝等重要器官的生理功能下降。 合成与分解代谢失去平衡,分解代谢超过合成代谢。 出现衰老现象:血压升高、头发变白脱落、老年斑、皮肤皱纹 各种老年病,如糖尿病、动脉硬化、冠心病和恶性肿瘤 ☆★身体各部位的衰退将以不同的速度出现在不同的人身上, 主要取决于人的遗传、病史、饮食和一生中的医疗保健状况

7 老年人的生理特点 代谢机能降低,基础代谢约降低了20%。 脑、心、肺、肾和肝等重要器官的生理功能下降。 合成与分解代谢失去平衡,分解代谢超过合成代谢。 出现衰老现象:血压升高、头发变白脱落、老年斑、皮肤皱纹 各种老年病,如糖尿病、动脉硬化、冠心病和恶性肿瘤 ☆★身体各部位的衰退将以不同的速度出现在不同的人身上, 主要取决于人的遗传、病史、饮食和一生中的医疗保健状况

8 (二)、衰老学说 1、自由基学说 提出:英国D. Harman于1955年 核心:衰老是自由基对人体的损害-最终产生脂褐素-随着年 龄的增长而蓄积于内-成为老年色素。 自由基学说-在众多衰老学说中占有重要地位。 2、免疫学说 免疫功能是活细胞最古老的功能之一,免疫功能衰退是机体衰老最明 显的特征之一。 提出:免疫学家Walford和Burnet分别于1969和1970年 核心:① 免疫系统是维持机体内环境统一的主要功能系统。在老年期 免疫功能逐渐衰退,致使肿瘤、自身免疫疾病等的发病率逐渐增多。 ② 胸腺是免疫系统的中心器官,是细胞免疫与体液免疫的总枢纽。胸 腺从中年开始逐渐退化,到老年时仅残存少量生产免疫因子的活力。 胸腺衰退与萎缩,是免疫衰老学说的重要依据之一。 免疫衰老主要表现在免疫中心器官胸腺和骨髓造血干细胞的分泌活力 与细胞分化的退化上。 免疫衰老的后果:肿瘤易感性增加;自身免疫疾病发病率增加;传染 病易感性增加恢复缓慢;组织移植排斥性减少

8 (二)、衰老学说 1、自由基学说 提出:英国D. Harman于1955年 核心:衰老是自由基对人体的损害-最终产生脂褐素-随着年 龄的增长而蓄积于内-成为老年色素。 自由基学说-在众多衰老学说中占有重要地位。 2、免疫学说 免疫功能是活细胞最古老的功能之一,免疫功能衰退是机体衰老最明 显的特征之一。 提出:免疫学家Walford和Burnet分别于1969和1970年 核心:① 免疫系统是维持机体内环境统一的主要功能系统。在老年期 免疫功能逐渐衰退,致使肿瘤、自身免疫疾病等的发病率逐渐增多。 ② 胸腺是免疫系统的中心器官,是细胞免疫与体液免疫的总枢纽。胸 腺从中年开始逐渐退化,到老年时仅残存少量生产免疫因子的活力。 胸腺衰退与萎缩,是免疫衰老学说的重要依据之一。 免疫衰老主要表现在免疫中心器官胸腺和骨髓造血干细胞的分泌活力 与细胞分化的退化上。 免疫衰老的后果:肿瘤易感性增加;自身免疫疾病发病率增加;传染 病易感性增加恢复缓慢;组织移植排斥性减少

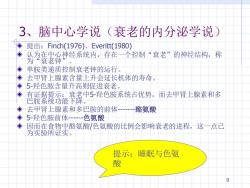

9 3、脑中心学说(衰老的内分泌学说) 提出:Finch(1976)、Everitt(1980) 认为在中心神经系统内,存在一个控制“衰老”的神经结构,称 为“衰老钟”。 单胺类递质控制衰老钟的运行。 去甲肾上腺素含量上升会延长机体的寿命。 5-羟色胺含量升高则促进衰老。 有证据提示:衰老中5-羟色胺系统占优势,而去甲肾上腺素和多 巴胺系统功能下降。 去甲肾上腺素和多巴胺的前体-酪氨酸 5-羟色胺前体-色氨酸 因而在食物中酪氨酸/色氨酸的比例会影响衰老的进程,这一点已 为实验所证实。 提示:睡眠与色氨 酸

9 3、脑中心学说(衰老的内分泌学说) 提出:Finch(1976)、Everitt(1980) 认为在中心神经系统内,存在一个控制“衰老”的神经结构,称 为“衰老钟”。 单胺类递质控制衰老钟的运行。 去甲肾上腺素含量上升会延长机体的寿命。 5-羟色胺含量升高则促进衰老。 有证据提示:衰老中5-羟色胺系统占优势,而去甲肾上腺素和多 巴胺系统功能下降。 去甲肾上腺素和多巴胺的前体-酪氨酸 5-羟色胺前体-色氨酸 因而在食物中酪氨酸/色氨酸的比例会影响衰老的进程,这一点已 为实验所证实。 提示:睡眠与色氨 酸

10 中枢神经系统中-存在一种分解儿茶酚 胺的酶类-单胺氧化酶(MAO)-灭活 儿茶酚类递质的生理作用 单胺氧化酶在中枢神经系统中有两种形 式:MAO-A和MAO-B。前者存在于神经 元内,后者存在于神经胶质细胞中。 一篇关于MAO和衰老关系的报告:发现人的后 脑及血小板中MAO-B的活性随年龄上升,在45 岁以前酶的活性曲线是平缓的,而45岁以后呈现 直线上升趋势。在许多脑区MAO-B的活性随年龄 升高,而MAO-A无此现象

10 中枢神经系统中-存在一种分解儿茶酚 胺的酶类-单胺氧化酶(MAO)-灭活 儿茶酚类递质的生理作用 单胺氧化酶在中枢神经系统中有两种形 式:MAO-A和MAO-B。前者存在于神经 元内,后者存在于神经胶质细胞中。 一篇关于MAO和衰老关系的报告:发现人的后 脑及血小板中MAO-B的活性随年龄上升,在45 岁以前酶的活性曲线是平缓的,而45岁以后呈现 直线上升趋势。在许多脑区MAO-B的活性随年龄 升高,而MAO-A无此现象

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 云南大学:《功能性食品学》课程教学资源(PPT课件)第二章 功能性食品基础理论.ppt

- 云南大学:《功能性食品学》课程教学资源(PPT课件)第一章 绪论.ppt

- 河北科技大学:《功能性食品学》课程电子教案(教学课件讲稿,共四章,授课教师:陈辉、李巧玲、李雪梅).pdf

- 《食品可追溯性体系》课程教学课件(PPT讲稿)第九章 出境水产品追溯规程(试行).ppt

- 《食品可追溯性体系》课程教学课件(PPT讲稿)第八章 食品可追溯的发展.ppt

- 《食品可追溯性体系》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 建立有效的食品可追溯体系.ppt

- 《食品可追溯性体系》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 利用RFID技术实现在食品可追溯.ppt

- 《食品可追溯性体系》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 EANUCC系统在食品可追溯系统中的应用.ppt

- 《食品可追溯性体系》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 应用EAN·UCC系统实现食品可追溯.ppt

- 《食品可追溯性体系》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 食品可追溯技术.ppt

- 《食品可追溯性体系》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 食品可追溯发展概况.ppt

- 《食品可追溯性体系》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 绪论(主讲教师:赵芃).ppt

- 四川旅游学院(四川烹饪高等专科学校):《烹饪工艺学》课程教学资源(PPT课件)第九章 原料的初步熟处理.ppt

- 四川旅游学院(四川烹饪高等专科学校):《烹饪工艺学》课程教学资源(PPT课件)第八章 火候.ppt

- 四川旅游学院(四川烹饪高等专科学校):《烹饪工艺学》课程教学资源(PPT课件)第七章 调味工艺.ppt

- 四川旅游学院(四川烹饪高等专科学校):《烹饪工艺学》课程教学资源(PPT课件)第六章 菜肴组配工艺.ppt

- 四川旅游学院(四川烹饪高等专科学校):《烹饪工艺学》课程教学资源(PPT课件)第五章 干制原料的涨发工艺.ppt

- 四川旅游学院(四川烹饪高等专科学校):《烹饪工艺学》课程教学资源(PPT课件)第四章 部位取料与整料出骨.ppt

- 四川旅游学院(四川烹饪高等专科学校):《烹饪工艺学》课程教学资源(PPT课件)第三章 鲜活原料的初加工.ppt

- 四川旅游学院(四川烹饪高等专科学校):《烹饪工艺学》课程教学资源(PPT课件)第二章 刀工技术.ppt

- 云南大学:《功能性食品学》课程教学资源(PPT课件)第四章 功能食品评价的基本原理与方法.ppt

- 《食品质量与管理认证》课程教学资源(讲义)第一章 绪论.doc

- 《食品质量与管理认证》课程教学资源(讲义)第二章 我国质量认证制度及主要类型.doc

- 《食品质量与管理认证》课程教学资源(讲义)第三章 质量认证原则及认证机构.doc

- 《食品质量与管理认证》课程教学资源(讲义)第四章 国际质量认证概况.doc

- 《食品质量与管理认证》课程教学资源(讲义)第五章 产品质量认证程.doc

- 甘肃农业大学:《农产品贮运学》课程教学资源(PPT课件)绪论 General Introduction.ppt

- 甘肃农业大学:《农产品贮运学》课程教学资源(PPT课件)第一章 构成果蔬品质的化学成分.ppt

- 甘肃农业大学:《农产品贮运学》课程教学资源(PPT课件)第二章 果蔬的采后生理 Postharvest Physiology.ppt

- 甘肃农业大学:《农产品贮运学》课程教学资源(PPT课件)第三章 采后病害 Postharvest Diseases.ppt

- 甘肃农业大学:《农产品贮运学》课程教学资源(PPT课件)第四章 采收、分级、包装及其它采后商品处理.ppt

- 甘肃农业大学:《农产品贮运学》课程教学资源(PPT课件)第五章 运输Transport.ppt

- 甘肃农业大学:《农产品贮运学》课程教学资源(PPT课件)第六章 贮藏方式.ppt

- 长春职业技术学院:《啤酒生产技术》课程教学资源(教案讲义)绪论.doc

- 长春职业技术学院:《啤酒生产技术》课程教学资源(教案讲义)第一章 啤酒生产原辅料 1.1 第一节 原料大麦.doc

- 长春职业技术学院:《啤酒生产技术》课程教学资源(教案讲义)第一章 啤酒生产原辅料 1.2 第二节 辅助原料.doc

- 长春职业技术学院:《啤酒生产技术》课程教学资源(教案讲义)第一章 啤酒生产原辅料 1.3 第三节 啤酒花及其制品.doc

- 长春职业技术学院:《啤酒生产技术》课程教学资源(教案讲义)第一章 啤酒生产原辅料 1.4 第四节 酿造用水.doc

- 长春职业技术学院:《啤酒生产技术》课程教学资源(教案讲义)第二章 麦芽制备技术 2.1 第一节 大麦的预处理.doc

- 长春职业技术学院:《啤酒生产技术》课程教学资源(教案讲义)第二章 麦芽制备技术 2.2 第二节 麦芽制造工艺与质量评价.doc