《机械制造工艺学》课程教学大纲 Technology of Machinery Manufacture

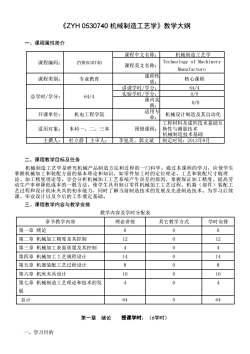

《ZYH0530740机械制造工艺学》教学大纲一、课程属性简介课程中文名称:机械制造工艺学Technology of Machinery课程编码:ZYH0530740课程英文名称:Manufacture课程性课程类别:专业教育核心课程质:讲课学时/学分:64/4实验学时/学分:0/0总学时/学分:64/4课内实0/0践:适用专开课单位:机电工程学院机械设计制造及其自动化业:工程材料及成形技术基础互本科一、二、三本预修课程:换性与测量技术适用对象:机械制造技术基础主撰人:杜立群「主审人:李旭英、郭文斌制定时间:2013年8月二、课程教学目标及任务机械制造工艺学是研究机械产品制造方法和过程的一门科学。通过本课程的学习,应使学生掌握机械加工和装配方面的基本理论和知识,如零件加工时的定位理论、工艺和装配尺寸链理论、加工精度理论等。学会分析机械加工工艺系统产生误差的原因,掌握保证加工精度、提高劳动生产率和降低成本的一般方法。使学生具有制订零件机械加工工艺过程、机器(部件)装配工艺过程和设计机床夹具的初步能力,同时了解当前制造技术的发展及先进制造技术。为学习后续课、毕业设计以及今后的工作奠定基础。三、课程教学内容与教学安排教学内容及学时分配表章节教学内容理论讲授其它教学方式学时安排606第一章绪论01212第二章机械加工精度及其控制044第三章机械加工表面质量及其控制14014第四章机械加工工艺规程设计808第五章机器装配工艺过程设计01616第六章机床夹具设计404第七章机械制造工艺理论和技术的发展0总计6464第一章授课学时:绪论(6学时)一、学习目的

《ZYH 0530740 机械制造工艺学》教学大纲 一、课程属性简介 课程编码: ZYH0530740 课程中文名称: 机械制造工艺学 课程英文名称: Technology of Machinery Manufacture 课程类别: 专业教育 课程性 质: 核心课程 总学时/学分: 64/4 讲课学时/学分: 64/4 实验学时/学分: 0/0 课内实 践: 0/0 开课单位: 机电工程学院 适用专 业: 机械设计制造及其自动化 适用对象: 本科一、二、三本 预修课程: 工程材料及成形技术基础互 换性与测量技术 机械制造技术基础 主撰人: 杜立群 主审人: 李旭英、郭文斌 制定时间:2013年8月 二、课程教学目标及任务 机械制造工艺学是研究机械产品制造方法和过程的一门科学。通过本课程的学习,应使学生 掌握机械加工和装配方面的基本理论和知识,如零件加工时的定位理论、工艺和装配尺寸链理 论、加工精度理论等。学会分析机械加工工艺系统产生误差的原因,掌握保证加工精度、提高劳 动生产率和降低成本的一般方法。使学生具有制订零件机械加工工艺过程、机器(部件)装配工 艺过程和设计机床夹具的初步能力,同时了解当前制造技术的发展及先进制造技术。为学习后续 课、毕业设计以及今后的工作奠定基础。 三、课程教学内容与教学安排 教学内容及学时分配表 章节教学内容 理论讲授 其它教学方式 学时安排 第一章 绪论 6 0 6 第二章 机械加工精度及其控制 12 0 12 第三章 机械加工表面质量及其控制 4 0 4 第四章 机械加工工艺规程设计 14 0 14 第五章 机器装配工艺过程设计 8 0 8 第六章 机床夹具设计 16 0 16 第七章 机械制造工艺理论和技术的发 展 4 0 4 总计 64 0 64 第一章 绪论 授课学时:(6学时) 一、学习目的

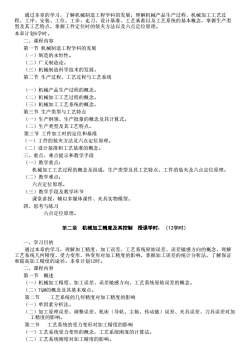

通过本章的学习,了解机械制造工程学科的发展,理解机械产品生产过程、机械加工工艺过程、工序、安装、工位、工步、走刀、设计基准、工艺基准以及工艺系统的基本概念,掌握生产类型及其工艺特点,掌握工件定位时的装夹方法以及六点定位原理。本章计划6学时。二、课程内容第一节机械制造工程学科的发展(一)制造的永恒性。(二)广义制造论。(三)机械制造科学技术的发展。第二节生产过程、工艺过程与工艺系统(一)机械产品生产过程的概念。(二)机械加工工艺过程的概念。(三)机械加工工艺系统的概念。第三节生产类型与工艺特点(一)生产纲领、生产批量的概念及其计算式。(二)生产类型及其工艺特点。第三节工件加工时的定位和基准(一)工件的装夹方法及六点定位原理。(二)设计基准和工艺基准的概念。三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:机械加工工艺过程的概念及组成,生产类型及其工艺特点,工件的装夹及六点定位原理。(二)教学难点:六点定位原理。(三)教学手段及教学环节课堂讲授,辅以多媒体课件、夹具实物模型。四、思考与练习六点定位原理。第二章机械加工精度及其控制授课学时:(12学时)一、学习目的通过本章的学习,理解加工精度、加工误差、工艺系统原始误差、误差敏感方向的概念,理解工艺系统几何精度、受力变形、热变形对加工精度的影响,掌握加工误差的统计分析法,了解保证和提高加工精度的途径。本章计划12时。二、课程内容第一节概述(一)机械加工精度、加工误差、误差敏感方向、工艺系统原始误差的概念。(二)TQM的概念及其基本观点。第二节工艺系统的几何精度对加工精度的影响(一)单因素分析法。(二)加工原理误差、调整误差、机床(导轨、主轴、传动链)误差、夹具误差、刀具误差对加工精度的影响。第三节工艺系统的受力变形对加工精度的影响(一)工艺系统受力变形的概念,工艺系统刚度的计算法。(二)工艺系统刚度对加工精度的影响

通过本章的学习,了解机械制造工程学科的发展,理解机械产品生产过程、机械加工工艺过 程、工序、安装、工位、工步、走刀、设计基准、工艺基准以及工艺系统的基本概念,掌握生产类 型及其工艺特点,掌握工件定位时的装夹方法以及六点定位原理。 本章计划6学时。 二、课程内容 第一节 机械制造工程学科的发展 (一)制造的永恒性。 (二)广义制造论。 (三)机械制造科学技术的发展。 第二节 生产过程、工艺过程与工艺系统 (一)机械产品生产过程的概念。 (二)机械加工工艺过程的概念。 (三)机械加工工艺系统的概念。 第三节 生产类型与工艺特点 (一)生产纲领、生产批量的概念及其计算式。 (二)生产类型及其工艺特点。 第三节 工件加工时的定位和基准 (一)工件的装夹方法及六点定位原理。 (二)设计基准和工艺基准的概念。 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 机械加工工艺过程的概念及组成,生产类型及其工艺特点,工件的装夹及六点定位原理。 (二)教学难点: 六点定位原理。 (三)教学手段及教学环节 课堂讲授,辅以多媒体课件、夹具实物模型。 四、思考与练习 六点定位原理。 第二章 机械加工精度及其控制 授课学时:(12学时) 一、学习目的 通过本章的学习,理解加工精度、加工误差、工艺系统原始误差、误差敏感方向的概念,理解 工艺系统几何精度、受力变形、热变形对加工精度的影响,掌握加工误差的统计分析法,了解保证 和提高加工精度的途径。本章计划12时。 二、课程内容 第一节 概述 (一)机械加工精度、加工误差、误差敏感方向、工艺系统原始误差的概念。 (二)TQM的概念及其基本观点。 第二节 工艺系统的几何精度对加工精度的影响 (一)单因素分析法。 (二)加工原理误差、调整误差、机床(导轨、主轴、传动链)误差、夹具误差、刀具误差对加 工精度的影响。 第三节 工艺系统的受力变形对加工精度的影响 (一)工艺系统受力变形的概念,工艺系统刚度的计算法。 (二)工艺系统刚度对加工精度的影响

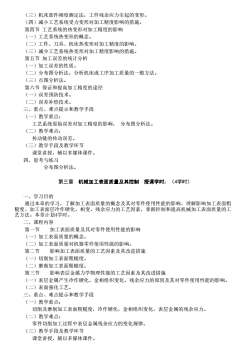

(三)机床部件刚度测定法,工件残余应力引起的变形。(四)减小工艺系统受力变形对加工精度影响的措施。第四节工艺系统的热变形对加工精度的影响(一)工艺系统热变形的概念。(二)工件、刀具、机床热变形对加工精度的影响。(三)减少工艺系统热变形对加工精度影响的措施。第五节加工误差的统计分析(一)加工误差的性质。(二)分布图分析法,分析机床或工序加工质量的一般方法。(三)点图分析法。第六节保证和提高加工精度的途径(一)误差预防技术。(二)误差补偿技术。三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:工艺系统原始误差对加工精度的影响,分布图分析法。(二)教学难点:传动链的传动误差。(三)教学手段及教学环节课堂讲授,辅以多媒体课件。四、思考与练习分布图分析法。第三章机械加工表面质量及其控制授课学时:(4学时)一、学习目的通过本章的学习,了解加工表面质量的概念及其对零件使用性能的影响,理解影响加工表面粗糙度、加工表面层冷作硬化、相变、残余应力的工艺因素,掌握控制和提高机械加工表面质量的工艺方法。本章计划4学时。二、课程内容第一节加工表面质量及其对零件使用性能的影响(一)加工表面质量的概念。(二)加工表面质量对机器零件使用性能的影响。第二节影响加工表面质量的工艺因素及其改进措施(一)切削加工表面粗糙度。(二)磨削加工表面粗糙度。第三节影响表层金属力学物理性能的工艺因素及其改进措施(一)表层金属产生冷作硬化、金相组织变化、残余应力的原因及其对零件使用性能的影响。(二)表面强化工艺。三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:切削及磨削加工表面粗糙度,冷作硬化,金相组织变化,表层金属的残余应力。(二)教学难点:零件切削加工过程中表层金属残余应力的变化规律。(三)教学手段及教学环节课堂讲授,辅以多媒体课件

(三)机床部件刚度测定法,工件残余应力引起的变形。 (四)减小工艺系统受力变形对加工精度影响的措施。 第四节 工艺系统的热变形对加工精度的影响 (一)工艺系统热变形的概念。 (二)工件、刀具、机床热变形对加工精度的影响。 (三)减少工艺系统热变形对加工精度影响的措施。 第五节 加工误差的统计分析 (一)加工误差的性质。 (二)分布图分析法,分析机床或工序加工质量的一般方法。 (三)点图分析法。 第六节 保证和提高加工精度的途径 (一)误差预防技术。 (二)误差补偿技术。 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 工艺系统原始误差对加工精度的影响, 分布图分析法。 (二)教学难点: 传动链的传动误差。 (三)教学手段及教学环节 课堂讲授,辅以多媒体课件。 四、思考与练习 分布图分析法。 第三章 机械加工表面质量及其控制 授课学时:(4学时) 一、学习目的 通过本章的学习,了解加工表面质量的概念及其对零件使用性能的影响,理解影响加工表面粗 糙度、加工表面层冷作硬化、相变、残余应力的工艺因素,掌握控制和提高机械加工表面质量的工 艺方法。本章计划4学时。 二、课程内容 第一节 加工表面质量及其对零件使用性能的影响 (一)加工表面质量的概念。 (二)加工表面质量对机器零件使用性能的影响。 第二节 影响加工表面质量的工艺因素及其改进措施 (一)切削加工表面粗糙度。 (二)磨削加工表面粗糙度。 第三节 影响表层金属力学物理性能的工艺因素及其改进措施 (一)表层金属产生冷作硬化、金相组织变化、残余应力的原因及其对零件使用性能的影响。 (二)表面强化工艺。 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 切削及磨削加工表面粗糙度,冷作硬化,金相组织变化,表层金属的残余应力。 (二)教学难点: 零件切削加工过程中表层金属残余应力的变化规律。 (三)教学手段及教学环节 课堂讲授,辅以多媒体课件

四、思考与练习工件切削及磨削加工表面冷作硬化,金相组织变化及残余应力。第四章机械加工工艺规程设计授课学时:(14学时)一、学习目的通过本章的学习,掌握编制零件机械加工工艺过程的一般方法,了解提高劳动生产率的工艺途径,了解数控加工、GT和CAPP。本章计划14学时。二、课程内容第一节概述(一)机械加工工艺规程的作用,机械加工工艺规程的一般格式。(二)机械加工工艺规程的设计原则、步骤和内容。第二节工艺路线的拟定(一)定位基准的选择。(二)加工方法的选择。(三)加工顺序的安排。(四)工序的集中与分散。(五)加工方法的选择。第三节加工余量、工序尺寸及公差的确定(一)加工余量的概念,加工余量的计算方法,(二)基准重合情况下工序尺寸的计算。第四节工艺尺寸链(一)直线尺寸链及其基本计算公式。(二)工艺基准和设计基准不重合、一次加工满足多个设计尺寸要求、表面淬火、表面渗碳、镀层涂层厚度、余量校核等工艺尺寸链的计算。(三)工序尺寸与加工余量计算图表法。第五节时间定额和提高生产率的工艺途径(一)时间定额的概念,掌握时间定额的计算法。(二)提高生产率的工艺途径。第六节工艺方案的比较与技术经济分析(一)全年工艺成本及单件工艺成本的概念及其计算法。(二)工艺方案比较的一般方法。第七节数控加工工序(一)数控加工的工艺特点。(二)数控加工工序设计的内容和方法。第八节成组技术(一)成组技术的基本原理。(二)成组工艺设计的一般步骤和方法。第九节计算机辅助工艺过程设计(一)CAPP的基本方法。三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:工艺路线的拟定,工序尺寸的计算。(二)教学难点:工艺路线的拟定,工序尺寸的计算,工序尺寸与加工余量计算图表法,CAPP。(三)教学手段及教学环节

四、思考与练习 工件切削及磨削加工表面冷作硬化,金相组织变化及残余应力。 第四章 机械加工工艺规程设计 授课学时:(14学时) 一、学习目的 通过本章的学习,掌握编制零件机械加工工艺过程的一般方法,了解提高劳动生产率的工艺途 径,了解数控加工、GT和CAPP。本章计划14学时。 二、课程内容 第一节 概述 (一)机械加工工艺规程的作用,机械加工工艺规程的一般格式。 (二)机械加工工艺规程的设计原则、步骤和内容。 第二节 工艺路线的拟定 (一)定位基准的选择。 (二)加工方法的选择。 (三)加工顺序的安排。 (四)工序的集中与分散。 (五)加工方法的选择。 第三节 加工余量、工序尺寸及公差的确定 (一)加工余量的概念,加工余量的计算方法。 (二)基准重合情况下工序尺寸的计算。 第四节 工艺尺寸链 (一)直线尺寸链及其基本计算公式。 (二)工艺基准和设计基准不重合、一次加工满足多个设计尺寸要求、表面淬火、表面渗碳、 镀层涂层厚度、余量校核等工艺尺寸链的计算。 (三)工序尺寸与加工余量计算图表法。 第五节 时间定额和提高生产率的工艺途径 (一)时间定额的概念,掌握时间定额的计算法。 (二)提高生产率的工艺途径。 第六节 工艺方案的比较与技术经济分析 (一)全年工艺成本及单件工艺成本的概念及其计算法。 (二)工艺方案比较的一般方法。 第七节 数控加工工序 (一)数控加工的工艺特点。 (二)数控加工工序设计的内容和方法。 第八节 成组技术 (一)成组技术的基本原理。 (二)成组工艺设计的一般步骤和方法。 第九节 计算机辅助工艺过程设计 (一)CAPP的基本方法。 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 工艺路线的拟定,工序尺寸的计算。 (二)教学难点: 工艺路线的拟定,工序尺寸的计算,工序尺寸与加工余量计算图表法,CAPP。 (三)教学手段及教学环节

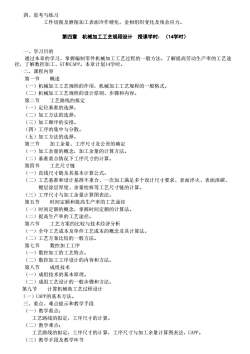

课堂讲授,辅以多媒体课件。四、思考与练习工艺尺寸链。第五章机器装配工艺过程设计授课学时:(8学时)一、学习目的通过本章的学习,理解机器装配及装配精度的基本概念,理解机器结构的装配工艺性,了解制定装配工艺规程的步骤。学会建立装配尺寸链并进行计算,掌握用互换法、选配法、修配法、调整法保证装配精度的方法。了解自动化装配、虚拟装配等现代装配方法。本章计划8学时。二、课程内容第一节概述(一)机器装配的基本概念。(二)装配工艺系统图的画法。第二节装配工艺规程的制定(一)制定装配工艺规程的基本原则及原始资料。(二)制定装配工艺规程的步骤。第三节机器结构的装配工艺性(一)机器结构划分装配单元的优点及重要性,(二)常用好的装配结构。第四节装配尺寸链(一)装配精度的概念。(二)装配尺寸链的建立及算解方法。第五节保证装配精度的装配方法(一)互换装配法。(二)选择装配法。(三)修配装配法。(四)调整装配法。第六节机器装配的自动化(一)自动装配机、装配机器人、装配自动线等现代装配方法。第七节机器的虚拟装配(一)虚拟现实与虚拟装配。三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点装配尺寸链,保证装配精度的装配方法。(二)教学难点保证装配精度的装配方法。(三)教学手段及教学环节课堂讲授,辅以多媒体课件。四、思考与练习保证装配精度的装配方法:互换法、选配法、修配法和调整法。授课学时:(16学时)第六章机床夹具设计

课堂讲授,辅以多媒体课件。 四、思考与练习 工艺尺寸链。 第五章 机器装配工艺过程设计 授课学时:(8学时) 一、学习目的 通过本章的学习,理解机器装配及装配精度的基本概念,理解机器结构的装配工艺性,了解制 定装配工艺规程的步骤。学会建立装配尺寸链并进行计算,掌握用互换法、选配法、修配法、调整 法保证装配精度的方法。了解自动化装配、虚拟装配等现代装配方法。本章计划8学时。 二、课程内容 第一节 概述 (一)机器装配的基本概念。 (二)装配工艺系统图的画法。 第二节 装配工艺规程的制定 (一)制定装配工艺规程的基本原则及原始资料。 (二)制定装配工艺规程的步骤。 第三节 机器结构的装配工艺性 (一)机器结构划分装配单元的优点及重要性, (二)常用好的装配结构。 第四节 装配尺寸链 (一)装配精度的概念。 (二)装配尺寸链的建立及算解方法。 第五节 保证装配精度的装配方法 (一)互换装配法。 (二)选择装配法。 (三)修配装配法。 (四)调整装配法。 第六节 机器装配的自动化 (一)自动装配机、装配机器人、装配自动线等现代装配方法。 第七节 机器的虚拟装配 (一)虚拟现实与虚拟装配。 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点 装配尺寸链,保证装配精度的装配方法。 (二)教学难点 保证装配精度的装配方法。 (三)教学手段及教学环节 课堂讲授,辅以多媒体课件。 四、思考与练习 保证装配精度的装配方法:互换法、选配法、修配法和调整法。 第六章 机床夹具设计 授课学时:(16学时)

一、学习目的通过本章的学习,理解夹具的概念,理解夹具的作用,了解夹具的组成及分类。掌握常用定位方法及定位误差的计算。掌握夹紧力的计算,了解常用的夹紧机构。了解车床与圆磨床夹具、钻夹具、镗夹具、铣夹具、加工中心机床夹具、组合夹具、可调整夹具等各类夹具。理解机床夹具设计步骤和方法,了解CAFD。本章计划16学时。二、课程内容第一节机床夹具概述(一)夹具的概念。(二)夹具的作用。(三)夹具的组成。(四)夹具的分类。第二节工件在夹具上的定位(一)常用的定位方法及定位元件,一面两孔定位的设计方法。(二)定位误差的概念,用几何法计算定位误差,用微分法计算定位误差。第三节工件的夹紧(一)夹紧力的确定方法。(二)斜楔夹紧、螺旋夹紧、偏心夹紧、铰链夹紧、定心夹紧、联动夹紧等常用夹紧机构。第四节各类机床夹具(一)车床与圆磨床夹具、钻夹具、镗夹具、铣夹具、加工中心机床夹具、组合夹具、可调整夹具等各类机床夹具。(二)机床夹具设计步骤和方法。(三)CAFD。第五节柔性夹具(一)组合夹具、可调整夹具以及其他柔性夹具。第六节机床夹具设计步骤和方法(一)专用夹具设计的基本要求及夹具设计中的儿个重要问题。(二)专用夹具设计的一般步骤。第七节计算机辅助夹具设计(一)CAFD系统工作原理。(二)CAFD系统应用软件及CAFD技术的发展方向。三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点工件在夹具中的定位(二)教学难点定位误差的计算(三)教学手段及教学环节课堂讲授,辅以多媒体课件。四、思考与练习典型表面的定位,用儿何法计算定位误差,夹紧力的估算,误差不等式

一、学习目的 通过本章的学习,理解夹具的概念,理解夹具的作用,了解夹具的组成及分类。掌握常用定位 方法及定位误差的计算。掌握夹紧力的计算,了解常用的夹紧机构。了解车床与圆磨床夹具、钻夹 具、镗夹具、铣夹具、加工中心机床夹具、组合夹具、可调整夹具等各类夹具。理解机床夹具设计 步骤和方法,了解CAFD。本章计划16学时。 二、课程内容 第一节 机床夹具概述 (一)夹具的概念。 (二)夹具的作用。 (三)夹具的组成。 (四)夹具的分类。 第二节 工件在夹具上的定位 (一)常用的定位方法及定位元件,一面两孔定位的设计方法。 (二)定位误差的概念,用几何法计算定位误差,用微分法计算定位误差。 第三节 工件的夹紧 (一)夹紧力的确定方法。 (二)斜楔夹紧、螺旋夹紧、偏心夹紧、铰链夹紧、定心夹紧、联动夹紧等常用夹紧 机构。 第四节 各类机床夹具 (一)车床与圆磨床夹具、钻夹具、镗夹具、铣夹具、加工中心机床夹具、组合夹具、可调整夹 具等各类机床夹具。 (二)机床夹具设计步骤和方法。 (三)CAFD。 第五节 柔性夹具 (一)组合夹具、可调整夹具以及其他柔性夹具。 第六节 机床夹具设计步骤和方法 (一)专用夹具设计的基本要求及夹具设计中的几个重要问题。 (二)专用夹具设计的一般步骤。 第七节 计算机辅助夹具设计 (一)CAFD系统工作原理。 (二)CAFD系统应用软件及CAFD技术的发展方向。 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点 工件在夹具中的定位 (二)教学难点 定位误差的计算 (三)教学手段及教学环节 课堂讲授,辅以多媒体课件。 四、思考与练习 典型表面的定位,用几何法计算定位误差,夹紧力的估算,误差不等式

第七章机械制造工艺理论和技术的发展授课学时:(4学时)一、学习目的通过本章的学习,了解现代制造工艺理论和技术及其发展,包括先进制造工艺理论、现代制造工艺方法、制造单元和制造系统、先进制造模式以及智能制造技术等。本章计划4学时。二、课程内容第一节现代制造工艺理论和技术(一)制造工艺的重要性。(二)现代制造工艺理论和技术及其发展。第二节先进制造工艺理论(一)加工成形机理、精度原理、相似性原理、决策原理和优化原理。第三节现代制造工艺方法(一)特种加工技术,包括电火花加工、电解加工、超声波加工、电子束加工、粒子束加工、激光加工。(二)快速原型制造和成型制造的方法,包括分层实体制造、立体光固化、激光烧结、熔融沉积、喷射印制、滴粒印制等。(三)高速和超高速加工。(四)精密工程和纳米技术。第四节制造单元和制造系统(一)制造单元和制造系统的自动化。(二)自动生产线、FMS。第五节先进制造模式(一)CIMS、CE、AM和VM。(二)大规模定制、企业集群制造、GM等先进制造模式。第六节智能制造技术(一)智能制造的涵义、方法和形式。三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点现代制造工艺理论和技术及其发展。(二)教学难点FMS、CIMS、CE、IMS、AM和VM(三)教学手段及教学环节课堂讲授,辅以多媒体课件。四、思考与练习特种加工技术,快速成型技术,高速加工技术,精密工程,自动化技术,FMC、FMS、CIMS、IMS、CE、AM、VM等先进制造模式。四、实践环节1.机械制造工艺学实习(生产实习)课程课堂教学结束后,赴本专业实习基地进行为期三周的生产实习。实训操作方式(形式、期限)、操作内容等参见机械制造工艺学实习教学大纲。2.机械制造工艺学课程设计机械制造工艺学实习结束后,停课进行为期三周的机械制造工艺学课程设计。课程设计操作方式(形式、期限)、操作内容等参见机械制造工艺学课程设计教学大纲。五、课程考核与成绩评定1.考核方式:闭卷考试

第七章 机械制造工艺理论和技术的发展 授课学时:(4学时) 一、学习目的 通过本章的学习,了解现代制造工艺理论和技术及其发展,包括先进制造工艺理论、现代制造 工艺方法、制造单元和制造系统、先进制造模式以及智能制造技术等。本章计划4学时。 二、课程内容 第一节 现代制造工艺理论和技术 (一)制造工艺的重要性。 (二)现代制造工艺理论和技术及其发展。 第二节 先进制造工艺理论 (一)加工成形机理、精度原理、相似性原理、决策原理和优化原理。 第三节 现代制造工艺方法 (一)特种加工技术,包括电火花加工、电解加工、超声波加工、电子束加工、粒子束加工、激 光加工。 (二)快速原型制造和成型制造的方法,包括分层实体制造、立体光固化、激光烧结、熔融沉 积、喷射印制、滴粒印制等。 (三)高速和超高速加工。 (四)精密工程和纳米技术。 第四节 制造单元和制造系统 (一)制造单元和制造系统的自动化。 (二)自动生产线、FMS。 第五节 先进制造模式 (一)CIMS、CE、AM和VM。 (二)大规模定制、企业集群制造、GM等先进制造模式。 第六节 智能制造技术 (一)智能制造的涵义、方法和形式。 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点 现代制造工艺理论和技术及其发展。 (二)教学难点 FMS 、CIMS、CE、IMS、AM和VM (三)教学手段及教学环节 课堂讲授,辅以多媒体课件。 四、思考与练习 特种加工技术,快速成型技术,高速加工技术,精密工程,自动化技术,FMC、FMS、 CIMS、IMS、CE、AM、 VM等先进制造模式。 四、实践环节 1. 机械制造工艺学实习(生产实习) 课程课堂教学结束后,赴本专业实习基地进行为期三周的生产实习。实训操作方式(形式、 期限)、操作内容等参见机械制造工艺学实习教学大纲。 2. 机械制造工艺学课程设计 机械制造工艺学实习结束后,停课进行为期三周的机械制造工艺学课程设计。课程设计 操作方式(形式、期限)、操作内容等参见机械制造工艺学课程设计教学大纲。 五、课程考核与成绩评定 1.考核方式:闭卷考试

2.成绩评定:平时成绩占30%,期末试卷成绩占70%。六、推荐教材和教学参考书1.教材:王先逵·机械制造工艺学·北京:机械工业出版社,2007.1(第二版)2.参考书:[1]王启平·机械制造工艺学·哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1995.11(第四版)[2]顾崇衔·机械制造工艺学·西安:陕西科学技术出报社,1990.12(第三版)[3]哈尔滨工业大学,上海工业大学·机床夹具设计·上海:上海科学技术出报社,1989.4(第二版)

2.成绩评定:平时成绩占30%,期末试卷成绩占70%。 六、推荐教材和教学参考书 1.教材: 王先逵·机械制造工艺学·北京:机械工业出版社,2007.1(第二版) 2.参考书: [1] 王启平·机械制造工艺学·哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,1995.11(第四版) [2] 顾崇衔·机械制造工艺学·西安:陕西科学技术出报社,1990.12(第三版) [3] 哈尔滨工业大学,上海工业大学·机床夹具设计·上海:上海科学技术出报社,1989.4(第 二版)

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《汽车设计》课程授课教案(文字版).docx

- 《汽车设计》课程教学大纲 Automobile Design.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)第1章 机械加工工艺规程设计.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)第0章 绪论 Mechanical Manufacturing Technology(石河子大学:葛云).pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)第2章 机床夹具设计.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)第3章 机械加工精度.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)第5章 机器装配工艺过程设计 Machine Assembling.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)第4章 机械加工表面质量.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)第6章 机械制造技术的发展.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)Chapter 2 The design principle of jigs and fixtures.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)Chapter 3 Machining Accuracy.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)Chapter 1 the process planning of mechanical manufacturing.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(中文讲稿)第02章 机床夹具设计原理.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(中文讲稿)第01章 机械加工工艺规程的制订.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(中文讲稿)第00章 基本概念(石河子大学:葛云).pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(中文讲稿)第06章 机械制造技术的发展.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(中文讲稿)第03章 机械加工精度.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(中文讲稿)第05章 机械装配工艺.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(中文讲稿)第04章 机械加工表面质量.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(英文讲稿)Chapter 2 The design principle of jigs and fixtures.pdf

- 《汽车构造》课程授课教案 Brief Introduction of Automobile.pdf

- 《机械原理》课程教学大纲及基本要求(机械原理课程设计).doc

- 《机械原理》课程教学大纲 Theory of Machines and Mechanisms.doc

- 《机械原理》课程实验教学大纲.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)10.1-10.2机械的平衡.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)11.2机械的等效动力学模型和机器运动方程式.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)11.3周期性速度波动及其调节.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)9.1其他常用机构.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)8.1齿轮系分类定轴轮系传动比计算.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)7.4渐开线齿轮的切削加工及变位齿轮.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)7.5斜齿轮机构设计计算及锥齿轮蜗杆传动简介.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)8.3周转轮系及复合轮系传动比计算.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)6.4凸轮机构压力角及基本尺寸确定.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)6.3凸轮机构轮廓曲线的设计.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)7.3渐开线圆柱齿轮基本参数和尺寸计算及啮合传动.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)7.1-7.2齿轮机构的及齿廓啮合基本定律.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)6.1-6.2凸轮机构的应用及从动件的运动规律.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)5.1-5.2平面连杆机构的应用及演化.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)5.3平面连杆机构的共性问题.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)5.4平面四杆机构的设计.doc