《汽车设计》课程教学大纲 Automobile Design

《ZB0512530+汽车设计》教学大纲一、课程属性简介课程中文名称:汽车设计课程编码:ZB0512530课程英文名称:AutomobileDesign专业教育课程类别:课程性质:专业核心课程讲课学时/学分:40/2.540/2.5实验学时/学分:总学时/学分:课内实践/学分:开课单位:机电工程学院适用专业:车辆工程专业二、课程教学目标及任务本课程是一门介绍和研究汽车整车总体和底盘各主要系统与零部件设计理论和方法的专业课程。通过本课程的学习使学生学会分析和评价汽车及其各总成的结构与性能,合理选择结构方案及有关参数:汽车主要零部件(发动机除外)的设计与计算方法和总体设计的一般方法:学习掌握汽车设计的基本理论和方法,提高学生分析问题、解决问题的能力。三、课程教学内容与教学安排1.学习内容与学时分配:教学内容及学时分配表章节教学内容理论讲授其它教学方式学时安排4第一章汽车总体设计大课讲授4讨论26第二章离合器设计大课讲授46大课讲授6第三章机械式变速器设计大课讲授2讨论24第四章万向传动轴设计4大课讲授4第五章驱动桥设计6大课讲授6第六章悬架设计6第七章转向系统设计大课讲授4讨论、自主学习24第八章制动系统设计大课讲授440总计3462.课程教学内容:第一章汽车总体设计:(4学时)授课学时:一、学习目的通过本章的学习,了解汽车总体设计应满足的基本要求、汽车开发程序,掌握汽车形式的选择,了解汽车主要尺寸的确定方法,掌握汽车质量参数的确定、汽车重要性能参数的选择方法以及发动机的选择方法,了解车身形式、轮胎选择方法、运动校核的目的和方法,掌握汽车总体布置要求。本章计划4学时。二、课程内容第一节概述(一)汽车总体设计应满足的基本要求(二)汽车开发程序第二节汽车形式的选择

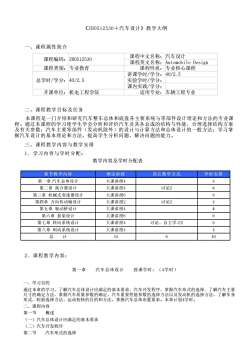

《ZB0512530+汽车设计》教学大纲 一、课程属性简介 课程编码:ZB0512530 课程中文名称:汽车设计 课程英文名称:Automobile Design 课程类别:专业教育 课程性质:专业核心课程 总学时/学分:40/2.5 讲课学时/学分:40/2.5 实验学时/学分: 课内实践/学分: 开课单位:机电工程学院 适用专业:车辆工程专业 二、课程教学目标及任务 本课程是一门介绍和研究汽车整车总体和底盘各主要系统与零部件设计理论和方法的专业课 程。通过本课程的学习使学生学会分析和评价汽车及其各总成的结构与性能,合理选择结构方案 及有关参数;汽车主要零部件(发动机除外)的设计与计算方法和总体设计的一般方法;学习掌 握汽车设计的基本理论和方法,提高学生分析问题、解决问题的能力。 三、课程教学内容与教学安排 1.学习内容与学时分配: 教学内容及学时分配表 章节教学内容 理论讲授 其它教学方式 学时安排 第一章 汽车总体设计 大课讲授4 4 第二章 离合器设计 大课讲授4 讨论2 6 第三章 机械式变速器设计 大课讲授6 6 第四章 万向传动轴设计 大课讲授2 讨论2 4 第五章 驱动桥设计 大课讲授4 4 第六章 悬架设计 大课讲授6 6 第七章 转向系统设计 大课讲授4 讨论、自主学习2 6 第八章 制动系统设计 大课讲授4 4 总 计 34 6 40 2.课程教学内容: 第一章 汽车总体设计 授课学时:(4学时) 一、学习目的 通过本章的学习,了解汽车总体设计应满足的基本要求、汽车开发程序,掌握汽车形式的选择,了解汽车主要 尺寸的确定方法,掌握汽车质量参数的确定、汽车重要性能参数的选择方法以及发动机的选择方法,了解车身 形式、轮胎选择方法、运动校核的目的和方法,掌握汽车总体布置要求。本章计划4学时。 二、课程内容 第一节 概述 (一)汽车总体设计应满足的基本要求 (二)汽车开发程序 第二节 汽车形式的选择

(一)汽车的分类(二)汽车形式的选择(三)布置形式第三节汽车主要参数的选择(一)汽车主要尺寸的确定(二)汽车质量参数的确定(三)汽车性能参数的确定第四节发动机的选择(一)汽车用发动机的分类(二)发动机形式的选择重点讲述汽油机与柴油机的选用(三)发动机主要性能指标的选择(四)发动机的悬置第五节车身形式(一)乘用车车身形式(二)客车的车身形式第六节轮胎的选择(一)轮胎与车轮应满足的基本要求(二)轮胎的分类(三)轮胎的特点与选用第七节汽车的总体布置(一)整车布置的基准线(面)一零线的确定(二)各部件的布置三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:汽车总体设计的要求与原则、汽车形式的选择、汽车重要性能参数的选择方法、发动机等总成部件的选型及计算、汽车总体布置(二)教学难点:汽车形式的选择、汽车主要尺寸的确定方法、发动机主要性能指标的选择(三)教学手段及教学环节联系实际,与学生互动,利用板书讲解和多媒体授课相结合四、思考与练习1.FF在乘用车上应用的特点:2.发动机后置后桥驱动在客车上应用的特点。3.汽车性能参数的选用对汽车使用性能的影响;4.选用汽油机和柴油机的优、缺点。第二章授课学时:(6学时)离合器设计一、学习目的通过本章的学习,了解离合器设计的要求、熟悉离合器结构方案,以及离合器主要参数的选择。掌握离合器的设计与计算方法,了解扭转减振器设计方法。本章计划4学时。二、课程内容第一节概述(一)离合器的功用

(一)汽车的分类 (二)汽车形式的选择 (三)布置形式 第三节 汽车主要参数的选择 (一)汽车主要尺寸的确定 (二)汽车质量参数的确定 (三)汽车性能参数的确定 第四节 发动机的选择 (一)汽车用发动机的分类 (二)发动机形式的选择 重点讲述汽油机与柴油机的选用 (三)发动机主要性能指标的选择 (四)发动机的悬置 第五节 车身形式 (一)乘用车车身形式 (二)客车的车身形式 第六节 轮胎的选择 (一)轮胎与车轮应满足的基本要求 (二)轮胎的分类 (三)轮胎的特点与选用 第七节 汽车的总体布置 (一)整车布置的基准线(面)-零线的确定 (二)各部件的布置 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 汽车总体设计的要求与原则、汽车形式的选择、汽车重要性能参数的选择方法、发动机等总成部件的选型 及计算、汽车总体布置 (二)教学难点: 汽车形式的选择、汽车主要尺寸的确定方法、发动机主要性能指标的选择 (三)教学手段及教学环节 联系实际,与学生互动,利用板书讲解和多媒体授课相结合 四、思考与练习 1. FF在乘用车上应用的特点; 2.发动机后置后桥驱动在客车上应用的特点。 3.汽车性能参数的选用对汽车使用性能的影响; 4.选用汽油机和柴油机的优、缺点。 第二章 离合器设计 授课学时:(6学时) 一、学习目的 通过本章的学习,了解离合器设计的要求、熟悉离合器结构方案,以及离合器主要参数的选择。掌握离合器的 设计与计算方法,了解扭转减振器设计方法。本章计划4学时。 二、课程内容 第一节 概述 (一)离合器的功用

(二)离合器分类(三)对离合器的要求第二节离合器的结构方案分析(一)从动盘数的选择(二)压紧弹簧和布置形式的选择(三)膜片弹簧支承形式第三节离合器主要参数的选择(一)后备系数β(二)单位压力Po(三)摩擦片外径D、内径d和厚度第四节离合器的设计与计算(一)离合器基本参数的优化(二)膜片弹簧主要参数的选择(三)膜片弹簧的优化设计第五节扭转减振器的设计(一)扭转减振器功能(二)双质量飞轮的减振器第六节离合器的操纵机构(一)对操纵机构的要求(二)操纵机构结构形式选择三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:离合器结构方案、离合器的设计与计算方法。(二)教学难点:离合器主要参数的选择、离合器的设计与计算方法。(三)教学手段及教学环节联系实际,与学生互动,利用板书讲解、视频文件和电子课件相结合授课四、思考与练习1.离合器基本参数的优化2.膜片弹簧主要参数的选择3.膜片弹簧工作点位置的选择4.扭转减振器的设计5.离合器的操纵机构结构形式选择第三章机械式变速器设计授课学时:(6学时)一、学习目的通过本章的学习,了解影响变速器效率的主要因素以及对变速器的要求,掌握变速器布置方案的选择,掌握变速器主要参数的选择方法,掌握变速器的相关设计与计算,了解变速器同步器的设计方法,变速器操纵机构和结构元件的设计。本章计划4学时。二、课程内容第一节概述(一)变速器功用、组成(二)变速器的基本设计要求第二节变速器传动机构布置方案(一)传动机构布置方案分析(二)零、部件结构方案分析第三节变速器主要参数的选择

(二)离合器分类 (三)对离合器的要求 第二节 离合器的结构方案分析 (一)从动盘数的选择 (二)压紧弹簧和布置形式的选择 (三)膜片弹簧支承形式 第三节 离合器主要参数的选择 (一)后备系数β (二)单位压力ρ0 (三)摩擦片外径D、内径d和厚度 第四节 离合器的设计与计算 (一)离合器基本参数的优化 (二)膜片弹簧主要参数的选择 (三)膜片弹簧的优化设计 第五节 扭转减振器的设计 (一)扭转减振器功能 (二)双质量飞轮的减振器 第六节 离合器的操纵机构 (一)对操纵机构的要求 (二)操纵机构结构形式选择 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 离合器结构方案、离合器的设计与计算方法。 (二)教学难点: 离合器主要参数的选择、离合器的设计与计算方法。 (三)教学手段及教学环节 联系实际,与学生互动,利用板书讲解、视频文件和电子课件相结合授课 四、思考与练习 1.离合器基本参数的优化 2.膜片弹簧主要参数的选择 3.膜片弹簧工作点位置的选择 4.扭转减振器的设计 5.离合器的操纵机构结构形式选择 第三章 机械式变速器设计 授课学时:(6学时) 一、学习目的 通过本章的学习,了解影响变速器效率的主要因素以及对变速器的要求,掌握变速器布置方案的选择,掌握变 速器主要参数的选择方法,掌握变速器的相关设计与计算,了解变速器同步器的设计方法,变速器操纵机构和 结构元件的设计。本章计划4学时。 二、课程内容 第一节 概述 (一)变速器功用、组成 (二)变速器的基本设计要求 第二节 变速器传动机构布置方案 (一)传动机构布置方案分析 (二)零、部件结构方案分析 第三节 变速器主要参数的选择

(一)挡数(二)传动比范围(三)中心距A(四)外形尺寸(五)轴的直径(六)齿轮参数(七)各挡齿轮齿数的分配第四节变速器的设计与计算(一)齿轮的损坏形式(二)轮齿强度计算(三)轴的强度计算第五节同步器设计(一)惯性式同步器(二)主要参数的确定第六节变速器操纵机构(一)直接操纵手动换挡变速器(二)远距离操纵手动换挡变速器(三)电控自动换挡变速器第七节变速器结构元件(一)变速器齿轮设计(二)变速器的轴设计(三)变速器壳体设计要求三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:变速器布置方案的选择、变速器主要参数的选择方法,变速器的相关设计与计算,变速器同步器的设计方法,变速器的相关设计与计算(二)教学难点:变速器零部件方案分析、变速器的相关设计与计算、同步器主要参数的确定(三)教学手段及教学环节联系实际,与学生互动,利用板书讲解、视频文件和电子课件相结合授课四、思考与练习1.变速器的设计与计算2.变速器操纵机构3.变速器结构第四章万向传动轴设计授课学时:(4学时)一、学习目的通过本章的学习,掌握万向节传动的运动分析和受力分析方法,掌握万向节设计计算方法,传动轴结构分析与设计过程,中间支承结构分析。本章计划4学时。二、课程内容第一节概述万向传动轴设计应满足基本要求第二节万向节结构方案分析(一)十字轴式万向节(二)准等速万向节(三)等速万向节(四)挠性万向节第三节万向传动的运动和受力分析

(一)挡数 (二)传动比范围 (三)中心距A (四)外形尺寸 (五)轴的直径 (六)齿轮参数 (七)各挡齿轮齿数的分配 第四节 变速器的设计与计算 (一)齿轮的损坏形式 (二)轮齿强度计算 (三)轴的强度计算 第五节 同步器设计 (一)惯性式同步器 (二)主要参数的确定 第六节 变速器操纵机构 (一)直接操纵手动换挡变速器 (二)远距离操纵手动换挡变速器 (三)电控自动换挡变速器 第七节 变速器结构元件 (一)变速器齿轮设计 (二)变速器的轴设计 (三)变速器壳体设计要求 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 变速器布置方案的选择、变速器主要参数的选择方法,变速器的相关设计与计算,变速器同步器的设计方 法,变速器的相关设计与计算 (二)教学难点: 变速器零部件方案分析、变速器的相关设计与计算、同步器主要参数的确定 (三)教学手段及教学环节 联系实际,与学生互动,利用板书讲解、视频文件和电子课件相结合授课 四、思考与练习 1.变速器的设计与计算 2.变速器操纵机构 3.变速器结构 第四章 万向传动轴设计 授课学时:(4学时) 一、学习目的 通过本章的学习,掌握万向节传动的运动分析和受力分析方法,掌握万向节设计计算方法,传动轴结构分析与 设计过程,中间支承结构分析。本章计划4学时。 二、课程内容 第一节 概述 万向传动轴设计应满足基本要求 第二节 万向节结构方案分析 (一)十字轴式万向节 (二)准等速万向节 (三)等速万向节 (四)挠性万向节 第三节 万向传动的运动和受力分析

(一)单十字轴万向节传动(二)双十字轴万向节传动(三)多十字轴万向节传动(四)准等速万向节传动(五)等速万向节传动第四节万向节设计计算(一)万向节计算载荷T1(二)十字轴万向节设计第五节传动轴结构分析与设计(一)传动轴的临界转速(二)传动轴设计第六节中间支承结构分析与设计(一)设计要点(二)临界转速(三)强度计算三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:万向节结构方案分析、万向节设计计算(二)教学难点:万向节传动的运动分析和受力分析、万向节设计计算(三)教学手段及教学环节联系实际,与学生互动,利用板书讲解、视频文件和电子课件相结合授课四、思考与练习1.万向节设计计算2.传动轴结构分析与设计3.中间支承结构分析与设计第五章驱动桥设计授课学时:(6学时)一、学习目的通过本章的学习,掌握汽车驱动桥和主减速器设计要求以及主减速器传动方案选择,掌握差速器设计计算过程,掌握车轮传动装置设计设计计算过程;掌握驱动桥壳设计方案选择、了解驱动桥结构元件设计方法。本章计划4学时。二、课程内容第一节概述(一)驱动桥功用(二)组成、设计要求第二节驱动桥结构方案分析(一)断开式驱动桥特点(二)非断开式驱动桥特点第三节主减速器设计(一)主减速器结构方案分析(二)单级主减速器(三)双级主减速器(四)双速主减速器(五)贯通式主减速器(六)单双级减速配轮边减速器第四节差速器设计

(一)单十字轴万向节传动 (二)双十字轴万向节传动 (三)多十字轴万向节传动 (四)准等速万向节传动 (五)等速万向节传动 第四节 万向节设计计算 (一)万向节计算载荷T1 (二)十字轴万向节设计 第五节 传动轴结构分析与设计 (一)传动轴的临界转速 (二)传动轴设计 第六节 中间支承结构分析与设计 (一)设计要点 (二)临界转速 (三)强度计算 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 万向节结构方案分析、万向节设计计算 (二)教学难点: 万向节传动的运动分析和受力分析、万向节设计计算 (三)教学手段及教学环节 联系实际,与学生互动,利用板书讲解、视频文件和电子课件相结合授课 四、思考与练习 1.万向节设计计算 2.传动轴结构分析与设计 3.中间支承结构分析与设计 第五章 驱动桥设计 授课学时:(6学时) 一、学习目的 通过本章的学习,掌握汽车驱动桥和主减速器设计要求以及主减速器传动方案选择,掌握差速器设计计算 过程,掌握车轮传动装置设计设计计算过程;掌握驱动桥壳设计方案选择、了解驱动桥结构元件设计方法。本 章计划4学时。 二、课程内容 第一节 概述 (一)驱动桥功用 (二)组成、设计要求 第二节 驱动桥结构方案分析 (一)断开式驱动桥特点 (二)非断开式驱动桥特点 第三节 主减速器设计 (一)主减速器结构方案分析 (二)单级主减速器 (三)双级主减速器 (四)双速主减速器 (五)贯通式主减速器 (六)单双级减速配轮边减速器 第四节差速器设计

(一)差速器的功用(二)差速器结构方案(三)普通锥齿轮式差速器设计(四)粘性联轴器结构及在汽车上的布置第五节车轮传动装置设计(一)半轴支承型式(二)全浮式半轴计算(三)半浮式半轴强度计算第六节驱动桥壳设计(一)要求(二)型式(三)强度计算三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:主减速器传动方案选择、差速器设计计算过程,车轮传动装置设计设计计算过程;驱动桥壳设计方案选择(二)教学难点:双曲面齿轮与螺旋齿轮对比分析(三)教学手段及教学环节联系实际,与学生互动,利用板书讲解、视频文件和电子课件相结合授课四、思考与练习1驱动桥的设计要求2.驱动桥断开式、非断开式适用范围3.主减速器主动锥齿轮的支撑形式4.半轴分类及各自特点。第六章悬架设计授课学时:(6学时)一、学习目的通过本章的学习,了解汽车悬架设计要求,掌握悬架结构型式选择以及主要性能参数的确定方法,掌握悬架弹性元件的设计计算方法和独立悬架导向机构设计方法,掌握减振器特性参数。本章计划4学时。二、课程内容第一节概述(一)悬架功用(二)要求第二节悬架结构形式分析(一)非独立悬架和独立悬架(二)独立悬架结构形式分析(三)前后悬架方案的选择(四)辅助元件第三节悬架主要参数的确定(一)前后悬架的静挠度、动挠度的选择(二)悬架的弹性特性(三)后悬架主、副簧刚度分配第四节弹性元件的计算(一)钢板弹簧的计算(二)扭杆弹簧(三)空气弹簧第五节独立悬架导向机构的设计(一)设计要求

(一)差速器的功用 (二)差速器结构方案 (三)普通锥齿轮式差速器设计 (四)粘性联轴器结构及在汽车上的布置 第五节车轮传动装置设计 (一)半轴支承型式 (二)全浮式半轴计算 (三)半浮式半轴强度计算 第六节 驱动桥壳设计 (一)要求 (二)型式 (三)强度计算 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 主减速器传动方案选择、差速器设计计算过程,车轮传动装置设计设计计算过程;驱动桥壳设计方案选择 (二)教学难点: 双曲面齿轮与螺旋齿轮对比分析 (三)教学手段及教学环节 联系实际,与学生互动,利用板书讲解、视频文件和电子课件相结合授课 四、思考与练习 1驱动桥的设计要求 2.驱动桥断开式、非断开式适用范围 3.主减速器主动锥齿轮的支撑形式 4.半轴分类及各自特点。 第六章 悬架设计 授课学时:(6学时) 一、学习目的 通过本章的学习,了解汽车悬架设计要求,掌握悬架结构型式选择以及主要性能参数的确定方法,掌握悬架弹 性元件的设计计算方法和独立悬架导向机构设计方法,掌握减振器特性参数。本章计划4学时。 二、课程内容 第一节 概述 (一)悬架功用 (二)要求 第二节 悬架结构形式分析 (一)非独立悬架和独立悬架 (二)独立悬架结构形式分析 (三)前后悬架方案的选择 (四)辅助元件 第三节 悬架主要参数的确定 (一)前后悬架的静挠度、动挠度的选择 (二)悬架的弹性特性 (三)后悬架主、副簧刚度分配 第四节 弹性元件的计算 (一)钢板弹簧的计算 (二)扭杆弹簧 (三)空气弹簧 第五节 独立悬架导向机构的设计 (一)设计要求

(二)导向机构的布置参数(三)双横臂式独立悬架导向机构设计(四)麦弗逊式独立悬架导向机构设计第六节减振器(一)分类(二)相对阻尼系数中(三)减振器阻尼系数的确定(四)最大卸荷力的确定(五)筒式减振器工作缸直径的确定第七节悬架的结构元件(一)控制臂与推力杆(二)接头三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:悬架结构形式分析、悬架主要性能参数的确定、掌握悬架弹性元件的设计计算方法和独立悬架导向机构设计方法、掌握减振器特性参数(二)教学难点:悬架主要性能参数的确定、独立悬架导向机构设计、减振器特性参数计算(三)教学手段及教学环节联系实际,与学生互动,利用板书讲解、视频文件和电子课件相结合授课四、思考与练习1.评价独立悬架的结构特点应从哪儿方面进行分析?2.如何确定汽车前后悬架的静挠度?3.悬架的静挠度f.对车身振动的偏频n的影响。4.简要分析载货汽车和轿车采用非线性悬架对汽车行驶平顺性的影响。第七章转向系设计授课学时:(6学时)一、学习目的通过本章的学习,了解转向系设计要求,掌握机械式转向器结构方案分析方法,掌握机械式转向器主要性能参数设计方法,掌握典型机械式转向器设计计算过程与方法,了解动力转向机构设计要求,了解转向传动机构设计计算方法。本章计划4学时。二、课程内容第一节概述(一)转向系设计要求(二)转向器分类第二节机械式转向器方案分析(一)机械式转向器方案分析(二)防伤安全机构方案分析与计算第三节转向系主要性能参数(一)转向器的效率(二)传动比的变化特征(三)转向器传动副的传动间隙第四节机械式转向器设计与计算(一)转向系计算载荷的确定(二)齿轮齿条转向器的设计(三)循环球式转向器设计(四)循环球式转向器零件强度计算

(二)导向机构的布置参数 (三)双横臂式独立悬架导向机构设计 (四)麦弗逊式独立悬架导向机构设计 第六节 减振器 (一)分类 (二)相对阻尼系数ψ (三)减振器阻尼系数的确定 (四)最大卸荷力的确定 (五)筒式减振器工作缸直径的确定 第七节 悬架的结构元件 (一)控制臂与推力杆 (二)接头 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 悬架结构形式分析、悬架主要性能参数的确定、掌握悬架弹性元件的设计计算方法和独立悬架导向机构设 计方法、掌握减振器特性参数 (二)教学难点: 悬架主要性能参数的确定、独立悬架导向机构设计、减振器特性参数计算 (三)教学手段及教学环节 联系实际,与学生互动,利用板书讲解、视频文件和电子课件相结合授课 四、思考与练习 1.评价独立悬架的结构特点应从哪几方面进行分析? 2.如何确定汽车前后悬架的静挠度? 3.悬架的静挠度fc对车身振动的偏频n的影响。 4.简要分析载货汽车和轿车采用非线性悬架对汽车行驶平顺性的影响。 第七章 转向系设计 授课学时:(6学时) 一、学习目的 通过本章的学习,了解转向系设计要求,掌握机械式转向器结构方案分析方法,掌握机械式转向器主要性能参 数设计方法,掌握典型机械式转向器设计计算过程与方法,了解动力转向机构设计要求,了解转向传动机构设 计计算方法。本章计划4学时。 二、课程内容 第一节 概述 (一)转向系设计要求 (二)转向器分类 第二节 机械式转向器方案分析 (一)机械式转向器方案分析 (二)防伤安全机构方案分析与计算 第三节 转向系主要性能参数 (一)转向器的效率 (二)传动比的变化特征 (三)转向器传动副的传动间隙 第四节 机械式转向器设计与计算 (一)转向系计算载荷的确定 (二)齿轮齿条转向器的设计 (三)循环球式转向器设计 (四)循环球式转向器零件强度计算

第五节动力转向机核(一)对动力转向机构的要求(二)液压式动力转向机构布置方案分析(三)液压式动力转向机构的计算(四)电控液压动力转向机构(五)电动助力转向机构第六节转向梯形(一)转向梯形结构方案分析(二)整体式转向梯形机构优化设计(三)转向传动机构强度计算三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:机械式转向器结构方案分析方法,机械式转向器主要性能参数设计方法,典型机械式转向器设计计算过程与方法(二)教学难点:转向系转向梯形方案设计,机械式转向器设计计算过程与方法,转向梯形设计(三)教学手段及教学环节联系实际,与学生互动,利用板书讲解、视频文件和电子课件相结合授课四、思考与练习1.转向操纵轻便性的评价指标有哪些?2.分析齿轮齿条式转向器的特点和适用范围。3.解释转向器的效率。4.简述汽车采用变速比转向器的原因。第八章制动系设计授课学时:(4学时)一、学习目的通过本章的学习,了解汽车制动系设计的要求,掌握制动器结构方案分析和选择,掌握制动器主要参数的确定方法,了解汽车制动系设计的要求,掌握制动器结构方案分析和选择,掌握制动器主要参数的确定方法,了解汽车制动力调节机构,了解制动器主要结构元件设计要求。本章计划4学时。二、课程内容第一节概述(一)制动系功用(二)对制动系配置的要求(三)设计制动系时应满足的主要要求第二节制动器的结构方案分析(一)鼓式制动器(二)盘式制动器第三节制动器主要参数的确定(一)鼓式制动器主要参数确定(二)盘式制动器主要参数的确定第四节制动器的设计与计算(一)鼓式制动器的设计计算(二)盘式制动器的设计计算(三)衬片摩擦特性计算(四)前后轮制动器制动力矩的确定(五)应急制动和驻车制动所需的制动力矩第五节制动驱动机构的设计与计算

第五节 动力转向机构 (一)对动力转向机构的要求 (二)液压式动力转向机构布置方案分析 (三)液压式动力转向机构的计算 (四)电控液压动力转向机构 (五)电动助力转向机构 第六节 转向梯形 (一)转向梯形结构方案分析 (二)整体式转向梯形机构优化设计 (三)转向传动机构强度计算 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 机械式转向器结构方案分析方法,机械式转向器主要性能参数设计方法,典型机械式转向器设计计算过程 与方法 (二)教学难点: 转向系转向梯形方案设计,机械式转向器设计计算过程与方法,转向梯形设计 (三)教学手段及教学环节 联系实际,与学生互动,利用板书讲解、视频文件和电子课件相结合授课 四、思考与练习 1.转向操纵轻便性的评价指标有哪些? 2.分析齿轮齿条式转向器的特点和适用范围。 3.解释转向器的效率。 4.简述汽车采用变速比转向器的原因。 第八章 制动系设计 授课学时:(4学时) 一、学习目的 通过本章的学习,了解汽车制动系设计的要求,掌握制动器结构方案分析和选择,掌握制动器主要参数的确定 方法,了解汽车制动系设计的要求,掌握制动器结构方案分析和选择,掌握制动器主要参数的确定方法,了解 汽车制动力调节机构,了解制动器主要结构元件设计要求。本章计划4学时。 二、课程内容 第一节 概述 (一)制动系功用 (二)对制动系配置的要求 (三)设计制动系时应满足的主要要求 第二节 制动器的结构方案分析 (一)鼓式制动器 (二)盘式制动器 第三节 制动器主要参数的确定 (一)鼓式制动器主要参数确定 (二)盘式制动器主要参数的确定 第四节 制动器的设计与计算 (一)鼓式制动器的设计计算 (二)盘式制动器的设计计算 (三)衬片摩擦特性计算 (四)前后轮制动器制动力矩的确定 (五)应急制动和驻车制动所需的制动力矩 第五节 制动驱动机构的设计与计算

(一)制动驱动机构的形式(二)制动分路系统(三)液压制动驱动机构的设计计算第六节制动力调节机构(一)限压阀(二)制动防抱死系统第七节制动器的主要结构元件(一)制动鼓(二)制动蹄(三)摩擦衬片三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:制动器结构方案分析和选择,制动器主要参数的确定,制动器结构方案分析和选择(二)教学难点:制动器主要参数的确定(三)教学手段及教学环节联系实际,与学生互动,利用板书讲解、视频文件和电子课件相结合授课四、思考与练习1.汽车制动系的组成及功能。2.汽车的制动能力评价指标有哪些?3.简述具有前后轴制动力固定比值分配车辆前后轴最大制动力矩确定方法,4.应急制动力矩,极限上坡路倾角,极限下坡路倾角,驻车的上极限制动力矩。四、实践环节进行为期两周的汽车设计课程设计,要求完成说明书一份,及二维、三维零件图、装配图,进行答辩,根据设计说明书和各阶段的考核成绩给出总成绩。通过课程设计将理论与实际相结合,提高学生综合分析问题和解决实际问题的能力。五、课程考核与成绩评定1.考核方式:考试:笔试:闭卷2.成绩评定:平时成绩占30%,平时考核环节包括:学生出勤情况、课堂回答问题成绩、作业成绩:期未试卷成绩占70%。六、推荐教材和教学参考书1.教材:王望予·汽车设计·北京:机械工业出版社,2004.8(第四版)2.参考书:[1]刘涛·汽车设计·北京:北京大学出版社,2008.1

(一)制动驱动机构的形式 (二)制动分路系统 (三)液压制动驱动机构的设计计算 第六节 制动力调节机构 (一)限压阀 (二)制动防抱死系统 第七节 制动器的主要结构元件 (一)制动鼓 (二)制动蹄 (三)摩擦衬片 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 制动器结构方案分析和选择,制动器主要参数的确定,制动器结构方案分析和选择 (二)教学难点: 制动器主要参数的确定 (三)教学手段及教学环节 联系实际,与学生互动,利用板书讲解、视频文件和电子课件相结合授课 四、思考与练习 1.汽车制动系的组成及功能。 2.汽车的制动能力评价指标有哪些? 3.简述具有前后轴制动力固定比值分配车辆前后轴最大制动力矩确定方法。 4.应急制动力矩,极限上坡路倾角,极限下坡路倾角,驻车的上极限制动力矩。 四、实践环节 进行为期两周的汽车设计课程设计,要求完成说明书一份,及二维、三维零件图、装配图,进行答辩,根据 设计说明书和各阶段的考核成绩给出总成绩。通过课程设计将理论与实际相结合,提高学生综合分析问题和解决实 际问题的能力。 五、课程考核与成绩评定 1.考核方式:考试;笔试;闭卷。 2.成绩评定:平时成绩占30%,平时考核环节包括:学生出勤情况、课堂回答问题成绩、作业成绩;期末试卷 成绩占70%。 六、推荐教材和教学参考书 1.教材: 王望予·汽车设计·北京:机械工业出版社,2004.8(第四版) 2.参考书: [1] 刘涛·汽车设计·北京:北京大学出版社,2008.1

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)第1章 机械加工工艺规程设计.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)第0章 绪论 Mechanical Manufacturing Technology(石河子大学:葛云).pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)第2章 机床夹具设计.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)第3章 机械加工精度.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)第5章 机器装配工艺过程设计 Machine Assembling.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)第4章 机械加工表面质量.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)第6章 机械制造技术的发展.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)Chapter 2 The design principle of jigs and fixtures.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)Chapter 3 Machining Accuracy.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(课件讲稿)Chapter 1 the process planning of mechanical manufacturing.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(中文讲稿)第02章 机床夹具设计原理.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(中文讲稿)第01章 机械加工工艺规程的制订.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(中文讲稿)第00章 基本概念(石河子大学:葛云).pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(中文讲稿)第06章 机械制造技术的发展.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(中文讲稿)第03章 机械加工精度.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(中文讲稿)第05章 机械装配工艺.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(中文讲稿)第04章 机械加工表面质量.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(英文讲稿)Chapter 2 The design principle of jigs and fixtures.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(英文讲稿)Chapter 1 The Process Planning of mechanical manufacturing.pdf

- 《机械制造工艺学》课程教学资源(英文讲稿)Chapter 3 Machining Accuracy.pdf

- 《汽车设计》课程授课教案(文字版).docx

- 《机械制造工艺学》课程教学大纲 Technology of Machinery Manufacture.pdf

- 《汽车构造》课程授课教案 Brief Introduction of Automobile.pdf

- 《机械原理》课程教学大纲及基本要求(机械原理课程设计).doc

- 《机械原理》课程教学大纲 Theory of Machines and Mechanisms.doc

- 《机械原理》课程实验教学大纲.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)10.1-10.2机械的平衡.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)11.2机械的等效动力学模型和机器运动方程式.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)11.3周期性速度波动及其调节.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)9.1其他常用机构.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)8.1齿轮系分类定轴轮系传动比计算.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)7.4渐开线齿轮的切削加工及变位齿轮.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)7.5斜齿轮机构设计计算及锥齿轮蜗杆传动简介.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)8.3周转轮系及复合轮系传动比计算.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)6.4凸轮机构压力角及基本尺寸确定.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)6.3凸轮机构轮廓曲线的设计.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)7.3渐开线圆柱齿轮基本参数和尺寸计算及啮合传动.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)7.1-7.2齿轮机构的及齿廓啮合基本定律.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)6.1-6.2凸轮机构的应用及从动件的运动规律.doc

- 《机械原理》课程教学资源(授课教案)5.1-5.2平面连杆机构的应用及演化.doc