《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第五章多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计5.3钢筋混凝土框架结构的抗震设计

教案及讲义建筑结构抗震第十四讲河北联合大学建筑工程学院

教案及讲义 建筑结构抗震 第十四讲 河北联合大学建筑工程学院

教案14课程名称《建筑结构抗震》授课专业土木工程授课内容第五章多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计5.3钢筋混凝土框架结构的抗震设计熟悉钢筋混凝土框架结构房屋抗震构造的一般规定:知识掌握纵向受力钢筋锚固长度、搭接长度的计算;教目标熟悉框架梁、框架柱、框架节点的抗震构造措施;学简述多层框架抗震设计实例的设计思路和方法。目能力培养学生进行框架结构房屋抗震计算和抗震构造措施等方面的设计能力标目标德育获取信息的能力:获取新知识的能力目标纵向受力钢筋锚固长度、搭接长度;重点框架梁、框架柱、框架节点的抗震构造措施。教材难点抗震构造措施的含义分析关键抗震设计规范教学设备多媒体、自制教学课件教教法结合规范,图表展示,以感观启发,分层次教学学方学法规范→查表→总结→思考法教学环节教学内容教师调控学生活动时间2'组织教学师生问好复习非抗震地区纵向受力钢筋锚固长度、搭5'导入新课教师提问,学生思考,接长度的计算1、讲述框架结构房屋抗震构造的一般规定;教师边演示课件内容边2、讲述框架梁、框架柱、框架节点的抗震构讲叙,出现图片时,提出新授造措施:78*问题,让学生回答,之后3、简述多层框架抗震设计实例的设计思路和给出正确答案。方法;课堂练习给出思考题、判断题分别让学生回答。5"学生总结→教师归纳”强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱杆件”的设课后小结5'计原则在构造措施中的体现→课件展示结果看懂5.5多层框架抗震设计实例列表做作业作业5'通通过课件教学,调动了学生学习的积极性,掌握了相关教研室主任签字的基本知识,做到了理论与实际相结合,达到了教学目标课堂评价要求,教学效果较好。做到结合规范教学,达到了教学目标要求,教学效果较好

教案 14 课程名称 《建筑结构抗震》 授课专业 土木工程 授课内容 第五章多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计5.3钢筋混凝土框架结构的抗震设计 教 学 目 标 知识 目标 熟悉钢筋混凝土框架结构房屋抗震构造的一般规定; 掌握纵向受力钢筋锚固长度、搭接长度的计算; 熟悉框架梁、框架柱、框架节点的抗震构造措施; 简述多层框架抗震设计实例的设计思路和方法。 能力 目标 培养学生进行框架结构房屋抗震计算和抗震构造措施等方面的设计能力 德育 目标 获取信息的能力;获取新知识的能力 教 材 分 析 重点 纵向受力钢筋锚固长度、搭接长度; 框架梁、框架柱、框架节点的抗震构造措施。 难点 抗震构造措施的含义 关键 抗震设计规范 教学设备 多媒体、自制教学课件 教 学 方 法 教法 结合规范,图表展示,以感观启发,分层次教学 学法 规范→查表→总结→思考 教学环节 教学内容 教师调控学生活动 时间 组织教学 师生问好 2’ 导入新课 复习非抗震地区纵向受力钢筋锚固长度、搭 接长度的计算 教师提问,学生思考, 5’ 新授 1、讲述框架结构房屋抗震构造的一般规定; 2、讲述框架梁、框架柱、框架节点的抗震构 造措施; 3、简述多层框架抗震设计实例的设计思路和 方法; 教师边演示课件内容边 讲叙,出现图片时,提出 问题,让学生回答,之后 给出正确答案。 78’ 课堂练习 给出思考题、判断题 分别让学生回答。 5’ 课后小结 "强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱杆件"的设 计原则在构造措施中的体现 学生总结→教师归纳 →课件展示结果 5’ 作业 看懂 5.5 多层框架抗震设计实例 列表做作业 5’ 课堂评价 通通过课件教学,调动了学生学习的积极性,掌握了相关 的基本知识,做到了理论与实际相结合,达到了教学目标 要求,教学效果较好。做到结合规范教学,达到了教学目 标要求,教学效果较好。 教研室主任签字

讲义14S5.3钢筋混凝土士框架结构的抗震设计5.3.1框架结构的设计的步骤框架结构平面布置确定后,根据实际经验或参考已有的工程设计及对柱子轴压比等控制值,初步确定梁柱的截面尺寸和材料强度等级,继而进行结构水平地震作用和位移计算,验算是否满足规范限值要求,然后再作地震荷载和重力荷载下的内力分析,将其组合后进行承载力验算。5.3.2框架结构设计要注意的问题(1)只对纵、横两个主轴方向进行抗震计算(2)梁柱的中线宜重合(3)框架柱的高度和宽度均不应小于300mm(4)应注意避免形成短柱(5)竖向非地震荷载作用时,可用弯矩调幅法来考虑框架梁的塑性内力重分布,调幅系数:现浇框架取为0.8~0.9;装配整体式框架取为0.7~0.8,地震作用引起的内力不应进行调幅。(6)注意基础系梁的设置(场地类别,荷载,基础埋深,土质)5.3.3水平地震作用下框架水平位移验算及内力分析1.水平地震作用计算一般情况,对于高度不超过40米以剪切变形为主,且质量刚度沿高度分布均匀的框架结构,可采用底部剪力法计算地震作用。(1)结构的基本周期T =1.7α/urαo为考虑填中墙影响的周期调整系数。民用框架α=0.5~0.6;框架-抗震墙%=0.7~0.8;抗震墙、以考虑填充墙刚度的框架结构α=1.0r=yaD对层数不多的工业厂房框架,其基本周期近似取:T=0.33+0.00069H2/3/B(2)水平地震作用的计算步骤为:①求结构计算单元的总水平地震作用Fek=α,Geq②求各质点的水平地震作用G,H,_(1-8,)FekF =ZG,H,j=l③求楼层地震剪力标准值

讲义 14 §5.3 钢筋混凝土框架结构的抗震设计 5.3.1 框架结构的设计的步骤 框架结构平面布置确定后,根据实际经验或参考已有的工程设计及对柱子轴压比等控制 值,初步确定梁柱的截面尺寸和材料强度等级,继而进行结构水平地震作用和位移计算,验 算是否满足规范限值要求,然后再作地震荷载和重力荷载下的内力分析,将其组合后进行承 载力验算。 5.3.2 框架结构设计要注意的问题 (1)只对纵、横两个主轴方向进行抗震计算 (2)梁柱的中线宜重合 (3)框架柱的高度和宽度均不应小于 300mm (4)应注意避免形成短柱 (5)竖向非地震荷载作用时,可用弯矩调幅法来考虑框架梁的塑性内力重分布,调幅系数: 现浇框架取为 0.8~0.9;装配整体式框架取为 0.7~0.8,地震作用引起的内力不应进行调幅。 (6)注意基础系梁的设置(场地类别,荷载,基础埋深,土质) 5.3.3 水平地震作用下框架水平位移验算及内力分析 1.水平地震作用计算 一般情况,对于高度不超过 40 米以剪切变形为主,且质量刚度沿高度分布均匀的框 架结构,可采用底部剪力法计算地震作用。 (1)结构的基本周期 T1 7 0 uT =1. 0 为考虑填中墙影响的周期调整系数。 民用框架 0 = 0.5 ~ 0.6 ;框架-抗震墙 0 = 0.7 ~ 0.8 ;抗震墙、以考虑填充墙刚度的框 架结构 0 =1.0 = = n i Gi T D V u 1 对层数不多的工业厂房框架,其基本周期近似取: 2 3 1 T = 0.33+ 0.00069H / B (2)水平地震作用的计算步骤为: ①求结构计算单元的总水平地震作用 FEK = 1Geq ②求各质点的水平地震作用 n n Ek j j j i i i F G H G H F (1 ) 1 = − = ③求楼层地震剪力标准值

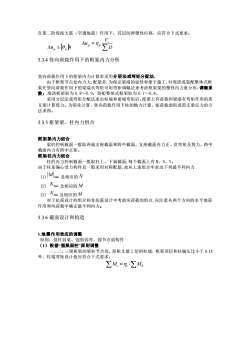

V=将Vi分配结各榻典型框架的各根柱DuVD,=DV, =D,/=i2.内力计算(1)反弯点法反弯点法适用条件:层数较少,梁柱线刚度比大于3时。反弯点位置:上部0.5H,底层0.67H,如下图所示。框架在水平节点力作用下的弯矩图内力计算步骤:层间剪力分配到柱——计算柱弯矩——根据节点平衡计算梁弯矩——求出梁端剪力柱子的轴力注意:梁端的剪力为梁两端弯矩之和除以梁跨度。结点左右梁端剪力之和即为柱的层间轴力增量。对中柱,当两边梁的跨度相近时,轴力近似为零。由于地震荷载的方向是可变的,故梁柱端的弯矩,剪力的轴力方向也是变化的。(2)D值法(修正反弯点法)①计算柱的抗侧刚度12iD,=α-i.=E,I,/hh2α二考虑柱上下端节点弹性约束的修正系数,由梁柱线刚度比定

④将 Vi 分配给各榀典型框架的各根柱 2.内力计算 (1)反弯点法 反弯点法适用条件:层数较少,梁柱线刚度比大于 3 时。 反弯点位置:上部 0.5H,底层 0.67H,如下图所示。 框架在水平节点力作用下的弯矩图 内力计算步骤: 层间剪力分配到柱——计算柱弯矩——根据节点平衡计算梁弯矩——求出梁端剪力—— 柱子的轴力 注意:梁端的剪力为梁两端弯矩之和除以梁跨度。结点左右梁端剪力之和即为柱的层间轴力 增量。对中柱,当两边梁的跨度相近时,轴力近似为零。由于地震荷载的方向是可变的,故 梁柱端的弯矩,剪力的轴力方向也是变化的。 (2)D 值法(修正反弯点法) ①计算柱的抗侧刚度 2 12 h i D c ij = i c = Ec I c / h —考虑柱上下端节点弹性约束的修正系数,由梁柱线刚度比定。 = = n j i i Di Dij i ij ij V D D V = = = n j i Vi Fi

a取值边柱中柱KI一般层K,K,kα=KJKK2+kCK.K31k,+k,K_k+k,+k,+kk=?2k.2keK?K60.5+k底层Ksα=2+kKK.cK=kak_ks+kskk.②计算楼层总抗侧刚度D,=ZD,j=③计算第i层第i根柱所分配的剪力DuV,V,=D,④计算各柱反弯点高度位置yh=(+yi+y, +y,)hyo—标准反弯点高度比,查附表5-1P181yi一上、下梁线刚度不同,对Vo的修正值,查附表5-3P185J2,y3一上、下层层高与本层层高不同时,反弯点高度修正值。查附表5-4P185③求柱端弯矩一一根据节点平衡计算梁弯矩一一求出梁端剪力一一柱子的轴力注意:梁端的剪力为梁两端弯矩之和除以梁跨度。结点左右梁端剪力之和即为柱的层间轴力增量。对中柱,当两边梁的跨度相近时,轴力近似为零。由于地震荷载的方向是可变的,故梁柱端的弯矩,剪力的轴力方向也是变化的。3,框架结构水平位移验算在第一阶段按小震(多遇地震)作用下,其层间弹性位移,应符合下式要求:VAu=ZDAu.≤[o.h

②计算楼层总抗侧刚度 = = n j i Di Dij ③计算第 i 层第 j 根柱所分配的剪力 i i ij ij V D D V = ④计算各柱反弯点高度位置 yh = (y0 + y1 + y2 + y3 )h 0 y —标准反弯点高度比,查附表 5-1 P181 1 y —上、下梁线刚度不同,对 0 y 的修正值,查附表 5-3 P185 2 y , 3 y —上、下层层高与本层层高不同时,反弯点高度修正值。查附表 5-4 P185 ⑤求柱端弯矩——根据节点平衡计算梁弯矩——求出梁端剪力——柱子的轴力 注意:梁端的剪力为梁两端弯矩之和除以梁跨度。结点左右梁端剪力之和即为柱的层间轴力 增量。对中柱,当两边梁的跨度相近时,轴力近似为零。由于地震荷载的方向是可变的,故 梁柱端的弯矩,剪力的轴力方向也是变化的。 3.框架结构水平位移验算 在第一阶段按小震(多遇地震)作用下,其层间弹性位移,应符合下式要求: ue e h = D V u i e 1 2 2 c k k k k + = 1 2 3 4 2 c k k k k k k + + + = 3 c k k k = 边柱 中柱 一般层 底层 Kc K2 K1 Kc K4 K1 K2 K3 5 6 c k k k k + = K3 Kc K5 Kc K6 2 k k = + α取值 0.5 2 k k + = +

在第二阶段按大震(罕遇地震)作用下,其层间弹塑性位移,应符合下式要求:V.Au,=n,2DAu,≤[o,h5.3.4竖向荷载作用下的框架内力分析竖向荷载作用下的框架内力计算常采用分层法或弯矩分配法。由于框架节点处内力大,配筋多,为保证梁端的延性和便于施工,对现浇或装配整体式框架在竖向荷载作用下的梁端负弯矩可用弯矩调幅法来考虑框架梁的塑性内力重分布,调幅系数:现浇框架取为0.8~0.9;装配整体式框架取为0.7~0.8。采用分层法或弯矩分配法求出柱端和梁端弯矩后,按梁上有荷载和梁端有弯矩作用的简支梁计算剪力。为简化计算,竖向荷载作用下柱的轴力计算,按荷载面积或简支梁反力的方法求得。5.3.5框架梁、柱内力组合框架梁内力组合梁的控制截面一般取两端支座截面和跨中截面。支座截面内力正、负弯矩及剪力,跨中截面内力有跨中正矩。框架柱内力组合柱的内力控制截面一般取柱上、下端截面,每个截面上有M、N、V。由于柱是偏心受力构件且一般采用对称配筋,故从上述组合中求出下列最不利内力(1) M 及相应的N(2)Nmx及相应的M(3)Nmin及相应的M对于抗震设计的组合和非抗震设计中考虑风荷载的组合,应注意从两个方向的水平地震作用和风荷载中确定最不利内力。5.3.6截面设计和构造1.地震作用效应的调整原则:强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件(1)根据“强梁弱柱原则调整二、三级框架的梁柱节点处,除框支最上层的柱端,框架顶层和柱轴压比小于0.15外,柱端弯矩设计值应符合下式要求:ZM,=nZM

在第二阶段按大震(罕遇地震)作用下,其层间弹塑性位移,应符合下式要求: up p h = D V u i p p 5.3.4 竖向荷载作用下的框架内力分析 竖向荷载作用下的框架内力计算常采用分层法或弯矩分配法. 由于框架节点处内力大,配筋多,为保证梁端的延性和便于施工,对现浇或装配整体式框 架在竖向荷载作用下的梁端负弯矩可用弯矩调幅法来考虑框架梁的塑性内力重分布,调幅系 数:现浇框架取为 0.8~0.9;装配整体式框架取为 0.7~0.8。 采用分层法或弯矩分配法求出柱端和梁端弯矩后,按梁上有荷载和梁端有弯矩作用的简 支梁计算剪力。为简化计算,竖向荷载作用下柱的轴力计算,按荷载面积或简支梁反力的方 法求得。 5.3.5 框架梁、柱内力组合 框架梁内力组合 梁的控制截面一般取两端支座截面和跨中截面。支座截面内力正、负弯矩及剪力,跨中 截面内力有跨中正矩。 框架柱内力组合 柱的内力控制截面一般取柱上、下端截面,每个截面上有 M、N、V。 由于柱是偏心受力构件且一般采用对称配筋,故从上述组合中求出下列最不利内力 (1) M max 及相应的 N (2) N max 及相应的 M (3) Nmin 及相应的 M 对于抗震设计的组合和非抗震设计中考虑风荷载的组合,应注意从两个方向的水平地震 作用和风荷载中确定最不利内力。 5.3.6 截面设计和构造 1.地震作用效应的调整 原则:强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件 (1)根据“强梁弱柱”原则调整 一、二、三级框架的梁柱节点处,除框支最上层的柱端,框架顶层和柱轴压比小于 0.15 外,柱端弯矩设计值应符合下式要求: Mc =c Mb

M'M'M'MMM,M"-M"ne对于一、二、三级框架分别为1.4、1.2和1.1。9度和一级框架结构尚应符合:ZM,=1.2.ZMbua、三级框架结构的底层柱下端截面的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.5、1.25、1.15。底层柱纵向钢筋宜按上下端的不利情况配置。按两个主轴方向分别考虑地震作用时,一、二级框架结构的角柱,调整后的弯矩、剪力设计值应乘以增大系数1.30,并应满足规范的其他要求。(2)根据“强剪弱弯”原则调整①框架梁设计剪力的调整要充分估计梁端实际配筋屈服并产生超强时有可能产生的最大剪力。一、二、三级框架梁和抗震墙中跨高比大于2.5的连梁,其梁端剪力设计值按下式调整:M,+M+VcbV, =NvbIn9度时和一级框架结构应符合: -11 + oa1nn7vb一梁端剪力增大系数,一、二、三级框架分别取1.3、1.2、1.1。M,Ms二梁左右端顺时针或道时针组合设计弯矩。对一级框架两端均为负值时,取绝对值较小的一侧②框架柱设计剪力的调整、二、三级框架柱和框支柱端部组合的剪力设计应按下式调整:M'+MbV=nvcH,9度时和一级框架结构应符合:V=1.2Mm+MmHnve一柱端剪力增大系数,一、二、三级框架分别取1.3、1.2、1.1。2.配筋和构造(1)截面尺寸限制条件(防止发生脆性破坏)x≤0.25ho(一级)x≤0.35ho(二、三级)①①对跨高比大于2.5的梁和连梁及剪跨比大于2的柱和抗震墙要求

c 对于一、二、三级框架分别为 1.4、1.2 和 1.1。 9 度和一级框架结构尚应符合: Mc = 2Mbua 1. 一、二、三级框架结构的底层柱下端截面的弯矩设计值,应分别乘以增大系数 1.5 、1.25、 1.15。底层柱纵向钢筋宜按上下端的不利情况配置。 按两个主轴方向分别考虑地震作用时,一、二级框架结构的角柱,调整后的弯矩、剪力 设计值应乘以增大系数 1.30,并应满足规范的其他要求。 (2)根据“强剪弱弯”原则调整 ①框架梁设计剪力的调整 要充分估计梁端实际配筋屈服并产生超强时有可能产生的最大剪力。 一、二、三级框架梁和抗震墙中跨高比大于 2.5 的连梁,其梁端剪力设计值按下式调整: l r b b b vb Gb n M M V V l + = + 9 度时和一级框架结构应符合: 1.1 l r bua bua b Gb n M M V V l + = + vb —梁端剪力增大系数,一、二、三级框架分别取 1.3、1.2、1.1。 , l r M Mb b —梁左右端顺时针或逆时针组合设计弯矩。对一级框架两端均为负值时,取绝对值 较小的一侧 ②框架柱设计剪力的调整 一、二、三级框架柱和框支柱端部组合的剪力设计应按下式调整: n b c t c VC H M M V + = 9 度时和一级框架结构应符合: 1.2 l r cua cua n M M V H + = vc —柱端剪力增大系数,一、二、三级框架分别取 1.3、1.2、1.1。 2.配筋和构造 (1)截面尺寸限制条件(防止发生脆性破坏) x h 0.25 0 (一级) x h 0.35 0 (二、三级) ① ① 对跨高比大于 2.5 的梁和连梁及剪跨比大于 2 的柱和抗震墙要求 r Mb l Mb r Mb l Mb t M c u M c t M c u M c

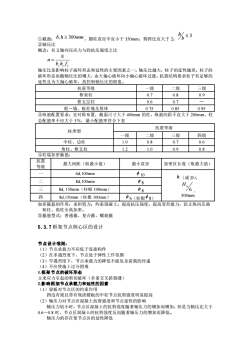

-(0.20f.bh.)V≤YRE②对跨高比不大于2.5的梁和连梁及剪跨比不大于2的柱和抗震墙要求Mc1元=V≤-(0.15f.bho)V'hoYRE(2)抗剪承载力的折减在反复地震荷载作用下,梁端形成交叉剪切裂缝,混凝土所承受的极限剪力大大降低,故要考虑这种影响,梁受剪承载力折减计算公式1Vh3时,取入=3:当N>0.3F。4时,取N=0.3.。4。当框架柱出现拉力时,其斜截面载力折减计算公式为:1-1.05A h-0.2MJV≤-f.bh.+ f.YRE‘A+1SAmhoAghoAfwJyFsrhoSss当式中括号内的计算值小于时,取等于,且的值不应小于0.36f,bho(3)构造要求框架梁主要影响因素:截面尺寸、纵筋配筋率、剪压比、配箍率、钢筋及混凝土的强度。①截面:hb≥200mm,h≤24.%≤4②纵筋配筋率:(通过受压区高度控制)一级框架5≤0.25,二、三级框架5≤0.35,梁端受拉筋配筋率≤2.5%③梁端受压纵筋与受拉纵筋的比率A.≥0.5A一级框架/A≥ 0.3三、三级框架/A,梁端加密箍筋:加密区长度最大间距(取小)最小直径抗震等级-2 h,500 mmΦ 106d. h /4.100mm中二1.5 hb.500 mm8d, hs/4.100mm4三1.5hb,500 mm8d. h /4.100mm四Φ61.5hb.500mm8d.hb/4.100mm通长纵筋:一、二级框架不小于2914且不小于受力纵筋面积的1/4,三四级框架不少于2912框架柱主要影响因素:截面尺寸、轴压比、纵筋配筋率、箍筋型式、钢筋及混凝土的强度

(0.20 ) 1 bh0 V f c RE ②对跨高比不大于 2.5 的梁和连梁及剪跨比不大于 2 的柱和抗震墙要求 (0.15 ) 1 bh0 V f c RE 0 V h M c c = (2)抗剪承载力的折减 在反复地震荷载作用下,梁端形成交叉剪切裂缝,混凝土所承受的极限剪力大大降低,故要 考虑这种影响,梁受剪承载力折减计算公式: 1 b (0.6 ) c s RE V V V + 柱受剪承载力折减计算公式: 0 0 1 1.05 [ 0.056 ] 1 sv c t yv RE A V f bh f h N s + + + 式中当λ3 时,取λ=3;当 0.3 N f A c 时,取 0.3 N f A = c 。 当框架柱出现拉力时,其斜截面载力折减计算公式为: 0 0 1 1.05 [ 0.2 ] 1 sv c t yv RE A V f bh f h N s + − + 当式中括号内的计算值小于 0 sv yv A f h s 时,取等于 0 sv yv A f h s ,且 0 sv yv A f h s 的值不应小于 0 0.36 t f bh 。 (3)构造要求 框架梁主要影响因素:截面尺寸、纵筋配筋率、剪压比、配箍率、钢筋及混凝土的强度。 ①截面: , 4 4 200 , b l h b mm h n ②纵筋配筋率:(通过受压区高度控制) 一级框架 0.25, 二、三级框架 0.35 ,梁端受拉筋配筋率 2.5% ③梁端受压纵筋与受拉纵筋的比率 一级框架 0.5 , s s A A 二、三级框架 0.3 , s s A A ④梁端加密箍筋: 抗震等级 加密区长度 最大间距(取小) 最小直径 一 2 b h ,500 mm 6d, b h /4,100mm 10 二 1.5 b h ,500 mm 8d, b h /4,100mm 8 三 1.5 b h ,500 mm 8d, b h /4,100mm 8 四 1.5 b h ,500 mm 8d, b h /4,100mm 6 通长纵筋:一、二级框架不小于 2 14 且不小于受力纵筋面积的 1/4, 三四级框架不少于 2 12 。 框架柱主要影响因素:截面尺寸、轴压比、纵筋配筋率、箍筋型式、钢筋及混凝土的强度

hl≤3①截面:b,h≥300mm,圆柱直径不宜小于350mm;剪跨比宜大于2;h②轴压比概念:名义轴向压应力与砼抗压强度之比Nn=b.h.f.轴压比是影响柱子破坏形态和延性的主要因素之一。轴压比越大,柱子的延性越差。柱子的破坏形态也随轴压比的增大,由大偏心破坏向小偏心破坏过渡。抗震结构要求柱子有足够的延性且为大偏心破坏,故控制轴压比的限值。一级二级三级抗震等级框架柱0.70.80.9框支层柱0.60.7框一墙、板柱墙及筒体0.750.850.95③纵筋配置要求:宜对称布置,截面尺寸大于400mm的柱,纵筋间距不宜大于200mm,柱总配筋率不应大于5%,最小配筋率符合下表抗震等级柱类型一级二级三级四级中柱、边柱1.00.80.70.6角柱、框支柱1.21.00.90.8④柱端加密箍筋:抗震最小直径加密区长度(取最大值)最大间距(取最小值)等级Φ10-6d,100mmh (或D),二$88d,100mmH./Φ8三8d,150mm(柱根100mm)500mm四Φ6(柱根8)8d,150mm(柱根100mm)加密箍筋的作用:承担剪力:约束混凝土:提高抗压强度;提高变形能力:防止纵向压曲短柱、角柱全高加密。③箍筋型式:普通箍、复合箍、螺旋箍5.3.7框架节点核心区的设计节点设计准则:(1)节点承载力不应低于连接构件(2)在多遇烈度下,节点处于弹性工作范围(3)罕遇烈度下,节点承载力的降低不能危及荷载的传递(4)不应使施工过分困难1.框架节点的破坏形态主来应力引起的剪切破坏(多条交叉斜裂缝)2.影响框架节点承载力和延性的因素(1)梁板对节点区的约束作用四边有梁且带有现浇楼板的中柱节点抗剪强度明显提高(2)轴压力对节点区混凝土抗剪强度和节点延性的影响轴压力较小时,节点区混凝王的抗剪强度随着轴压力的增加而增加,但是当轴压比大于0.60.8时,节点区混凝主的抗剪强度反而随着轴压力的增加而降低。轴压力的存在使节点区的延性降低

①截面: b, h 300mm ,圆柱直径不宜小于 350mm;剪跨比宜大于 2; 3 b h ②轴压比 概念:名义轴向压应力与砼抗压强度之比 c c c b h f N n = 轴压比是影响柱子破坏形态和延性的主要因素之一。轴压比越大,柱子的延性越差。柱子的 破坏形态也随轴压比的增大,由大偏心破坏向小偏心破坏过渡。抗震结构要求柱子有足够的 延性且为大偏心破坏,故控制轴压比的限值。 抗震等级 一级 二级 三级 框架柱 0.7 0.8 0.9 框支层柱 0.6 0.7 — 框-墙、板柱墙及筒体 0.75 0.85 0.95 ③纵筋配置要求:宜对称布置,截面尺寸大于 400mm 的柱,纵筋间距不宜大于 200mm,柱 总配筋率不应大于 5%,最小配筋率符合下表 柱类型 抗震等级 一级 二级 三级 四级 中柱、边柱 1.0 0.8 0.7 0.6 角柱、框支柱 1.2 1.0 0.9 0.8 ④柱端加密箍筋: 抗震 等级 最大间距(取最小值) 最小直径 加密区长度(取最大值) 一 6d,100mm 10 h (或 D), 6 Hn , 500mm 二 8d,100mm 8 三 8d, 150mm(柱根 100mm) 8 四 8d,150mm(柱根 100mm) 6(柱根 8) 加密箍筋的作用:承担剪力;约束混凝土;提高抗压强度;提高变形能力;防止纵向压曲 短柱、角柱全高加密。 ⑤箍筋型式:普通箍、复合箍、螺旋箍 5.3.7 框架节点核心区的设计 节点设计准则: (1)节点承载力不应低于连接构件 (2)在多遇烈度下,节点处于弹性工作范围 (3)罕遇烈度下,节点承载力的降低不能危及荷载的传递 (4)不应使施工过分困难 1.框架节点的破坏形态 主来应力引起的剪切破坏(多条交叉斜裂缝) 2.影响框架节点承载力和延性的因素 (1)梁板对节点区的约束作用 四边有梁且带有现浇楼板的中柱节点抗剪强度明显提高 (2)轴压力对节点区混凝土抗剪强度和节点延性的影响 轴压力较小时,节点区混凝土的抗剪强度随着轴压力的增加而增加,但是当轴压比大于 0.6~0.8 时,节点区混凝土的抗剪强度反而随着轴压力的增加而降低。 轴压力的存在使节点区的延性降低

(3)剪压比和配箍率对节点区混凝土抗剪强度的影响剪压比大于0.35时,增加箍筋的作用不明显。(4)梁纵筋滑移对结构延性的影响梁纵筋滑移会使节点区受剪承载力下降,延性降低,节点的刚度和耗能能力明显下降。要求d<h/253.框架节点核芯区的抗震验算要求(1)核芯区混凝土强度等级与柱混凝土强度等级相同时,一、二级框架的节点核芯区应进行抗震验算,三、四级框架的节点核芯区可不进行抗震验算(2)9度时及一级混凝土强度的核芯区混凝王强度等级不应低于柱的混凝王强度等级,其它不宜低于。4.核芯区抗震验算方法(1)节点剪力设计值NiIMel1CC2Vcol-T1CS2-1Mb2 (Vb2VblMb1ViCs1T2Cc1-VeolXMe2N2①设防烈度为9度时和抗震等级为一级时,对于顶层中间节点和端节点取为:V, =1.15f (A, + A)其它层的中间节点和端节点,取为:_ho-a'V, =1.15fx(A + A)H.-h.②对于其它情况,直接按节点两侧梁端设计弯矩计算,对于顶层中间节点和端节点取为:M'+MV,=no ho-d.其它层的中间节点和端节点,取为:M+ +M(1- ho-a)V,=n-ho-a,(H-hbnb一节点剪力增大系数,一级取为1.35,二级取为1.2;H。一节点上柱和下柱反弯点之间的距离;ho一框架梁的截面高度(M+M)取顺时针和逆时针两个值的较大值;三、四级的框架节点,可不进行抗剪计算,按构造配筋即可。(2)节点受剪承载力的设计要求V,≤VjuV,—节点区剪力设计值Vi一节点区剪力承载力设计值

(3)剪压比和配箍率对节点区混凝土抗剪强度的影响 剪压比大于 0.35 时,增加箍筋的作用不明显。 (4)梁纵筋滑移对结构延性的影响 梁纵筋滑移会使节点区受剪承载力下降,延性降低,节点的刚度和耗能能力明显下降。 要求 d<h/25 3.框架节点核芯区的抗震验算要求 (1)核芯区混凝土强度等级与柱混凝土强度等级相同时,一、二级框架的节点核芯区应进 行抗震验算,三、四级框架的节点核芯区可不进行抗震验算 (2)9 度时及一级混凝土强度的核芯区混凝土强度等级不应低于柱的混凝土强度等级,其 它不宜低于。 4.核芯区抗震验算方法 (1)节点剪力设计值 ①设防烈度为 9 度时和抗震等级为一级时,对于顶层中间节点和端节点取为: 1.15 ( ) b t V f A A j yk s s = + 其它层的中间节点和端节点,取为: ( ) 0 1.15 1 b t b s j yk s s c b h a V f A A H h − = + − − ②对于其它情况,直接按节点两侧梁端设计弯矩计算,对于顶层中间节点和端节点取为: 0 l r b b j b b s M M V h a + = − 其它层的中间节点和端节点,取为: 0 0 1 l r b b b s j b b s c b M M h a V h a H h + − = − − − b—节点剪力增大系数,一级取为 1.35,二级取为 1.2; Hc —节点上柱和下柱反弯点之间的距离; b h —框架梁的截面高度 ( l r M M b b + )取顺时针和逆时针两个值的较大值; 三、四级的框架节点,可不进行抗剪计算,按构造配筋即可。 (2)节点受剪承载力的设计要求 Vj Vju Vj —节点区剪力设计值 Vju —节点区剪力承载力设计值

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《建筑结构抗震》课程教学大纲 Seismic Design of Building Structures.doc

- 上海交通大学:船舶海洋与建筑工程学院土木工程专业课程教学大纲汇编(合集一,共五十八门).pdf

- 《桥梁工程》课程教学课件(专题讲稿)桥梁设计讲座.pdf

- 《桥梁工程》课程教学课件(专题讲稿)Principles for Concept Design of Conrete Girder Bridges.pdf

- 《桥梁工程》课程学习指南.pdf

- 《桥梁工程》课程教学大纲 Bridge Engineering.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第十章 结构动力计算 10-7 小结.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第十章 结构动力计算 10-6 两自由度体系在简谐荷载下的强迫振动 Forced-Vibration of MDOF Due to Harmonic Loads.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第十章 结构动力计算 10-5 两个自由度体系的自由振动 Free-Vibration of MDOF.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第十章 结构动力计算 10-4 阻尼对振动的影响 Influence of damping.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第十章 结构动力计算 10-3 单自由度体系的强迫振动 SDOF forced-Vibration.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第十章 结构动力计算 10-2 单自由度体系的自由振动 SDOF-Free Vibration.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第十章 结构动力计算 10.1 概述 Overview of Structural Dynamics.pdf

- 《结构力学》课程教学资源(课件讲稿)第十章 结构动力计算 10.1 综述.pdf

- 《结构力学》课程教学资源(课件讲稿)第十章 结构动力计算 10.2 单自由度体系的自由振动.pdf

- 《结构力学》课程教学资源(课件讲稿)第十章 结构动力计算 10.4 阻尼对振动的影响.pdf

- 《结构力学》课程教学资源(课件讲稿)第十章 结构动力计算 10.3 单自由度体系的强迫振动.pdf

- 《结构力学》课程教学资源(课件讲稿)第十章 结构动力计算 10.5 两个自由度体系的自由振动.pdf

- 《结构力学》课程教学资源(课件讲稿)第十章 结构动力计算 10.6 两个自由度体系在简谐荷载下的强迫振动.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第九章 矩阵位移法 9.8 小结.pdf

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第五章 多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计 5.4 抗震墙结构的抗震设计 5.5 框架-抗震墙结构的抗震设计.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第五章 多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计5.1多高层建筑钢筋混凝土结构的震害及其分析 5.2 选型、结构布置和设计原则.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第六章 隔震、减震与结构控制初步.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第四章 多层砌体结构抗震设计 4.1砌体结构震害特点4.2多层砌体结构选型与布置.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第三章 结构地震反应分析与抗震验算 3.9 结构抗震验算.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第四章 多层砌体结构抗震设计 4.2砌体结构的抗震计算4.3砌体结构抗震构造措施.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第三章 结构地震反应分析与抗震验算 3.8 结构非弹性地震反应分析.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第三章 结构地震反应分析与抗震验算 3.6 竖向地震作用 3.7 结构平扭耦合地震反应与双向水平地震影响.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第三章 结构地震反应分析与抗震验算 3.5 多质点弹性体系的水平地震作用.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第三章 结构地震反应分析与抗震验算 3.4 多自由度弹性体系的地震反应分析 3.5 多质点弹性体系的水平地震作用.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第三章 结构地震反应分析与抗震验算 3.1 概述 3.2 单自由度体系的弹性地震反应分析 3.3 单自由度弹性体系的水平地震作用及其反应谱.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)实验指导书及实验报告.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第一章 绪论 1.4 工程抗震设防 1.5 抗震设计的总体要求.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第二章 场地地基和基础 2.3 地基土液化及其防治.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第二章 场地地基和基础 2.1 场地划分与场地区划 2.2 地基抗震验算.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第一章 绪论 1.1 地震 1.2 地震震级和烈度 1.3 地震震害概述.doc

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(试卷习题)习题及参考答案.doc

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(试卷习题)抗震试卷1(试题).doc

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(试卷习题)抗震试卷2(试题).doc

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(试卷习题)抗震试卷1(答案).doc