《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第一章 绪论 1.4 工程抗震设防 1.5 抗震设计的总体要求

教案及讲义建筑结构抗震第二讲河北联合大学建筑工程学院

教案及讲义 建筑结构抗震 第二讲 河北联合大学建筑工程学院

教案2课程名称《建筑结构抗震》授课专业土木工程授课内容1.4工程抗震设防1.5抗震设计的总体要求知识明确结构抗震设防依据、目标及分类标准目标教学能力理解抗震概念设计的基本内容和要求,培养学生防震减灾的意识目目标标德育获取信息的能力:获取新知识的能力目标重点结构抗震设防依据、目标及分类标准教材难点抗震概念设计的基本内容、不规则的建筑结构分析关键抗震设防的依据教学设备多媒体、自制教学课件教教法图文并茂,以感观启发,结合房屋平面、立面布置,分层次教学学方学法紧扣规范一→强调规则-→总结→思考法教学环节时间教学内容教师调控学生活动点名2"组织教学师生问好1、以提问地震的基本术语导入。8"导入新课教师提问,学生思考,2、震级与烈度的区别?一、抗震设防的依据教师边讲边启发边归纳边强二、抗震设防的目标新授调。提出问题,让学生回答,72'三、抗震设防的分类之后给出正确答案。四、抗震概念设计课堂练习10"给出思考题、判断题分别让学生回答,互动1、三水准设防目标学生总结→教师归纳5'课后小结画龙点晴2、抗震概念设计的要点1、何谓三水准目标、二阶段设计法?作业做到作业本上2作业2、简述结构抗震设防的分类及标准通过课件教学,调动了学生学习的积极性,掌握了相关的教研室主任签字课堂评价基本知识,做到结合规范教学,达到了教学目标要求,教学效果较好

教案 2 课程名称 《建筑结构抗震》 授课专业 土木工程 授课内容 1.4 工程抗震设防 1.5 抗震设计的总体要求 教 学 目 标 知识 目标 明确结构抗震设防依据、目标及分类标准 能力 目标 理解抗震概念设计的基本内容和要求,培养学生防震减灾的意识 德育 目标 获取信息的能力;获取新知识的能力 教 材 分 析 重点 结构抗震设防依据、目标及分类标准 难点 抗震概念设计的基本内容、不规则的建筑结构 关键 抗震设防的依据 教学设备 多媒体、自制教学课件 教 学 方 法 教法 图文并茂,以感观启发,结合房屋平面、立面布置,分层次教学 学法 紧扣规范→强调规则→总结→思考 教学环节 教学内容 教师调控学生活动 时间 组织教学 点名 师生问好 2″ 导入新课 1、以提问地震的基本术语导入。 2、震级与烈度的区别? 教师提问,学生思考, 8’ 新授 一、抗震设防的依据 二、抗震设防的目标 三、抗震设防的分类 四、抗震概念设计 教师边讲边启发边归纳边强 调。提出问题,让学生回答, 之后给出正确答案。 72’ 课堂练习 给出思考题、判断题 分别让学生回答,互动 10’ 课后小结 1、三水准设防目标 2、抗震概念设计的要点 学生总结→教师归纳 画龙点睛 5’ 作业 1、何谓三水准目标、二阶段设计法? 2、简述结构抗震设防的分类及标准 作业做到作业本上 2’ 课堂评价 通过课件教学,调动了学生学习的积极性,掌握了相关的 基本知识,做到结合规范教学,达到了教学目标要求,教 学效果较好。 教研室主任签字

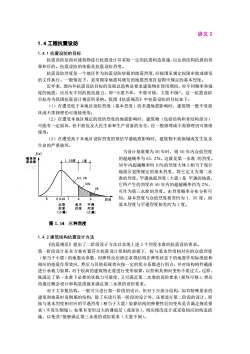

讲义 21.4工程抗震设防1.4.1抗震设防的目标抗震设防是指对建筑物进行抗震设计并采取一定的抗震构造措施,以达到结构抗震的效果和目的。抗震设防的依据是抗震设防烈度。抗震设防烈度是一个地区作为抗震设防依据的地震烈度,应按国家规定权限审批或颁发的文件执行。一般情况下,采用国家地震局颁发的地震烈度区划图中规定的基本烈度。近年来,国内外抗震设防目标的发展总趋势是要求建筑物在使用期间,对不同频率和强度的地震,应具有不同的抵抗能力,即“小震不坏,中震可修,大震不倒”。这一抗震设防自标亦为我国抗震设计规范所采纳。我国《抗震规范》中抗震设防的目标如下:(1)在遭受低于本地区设防烈度(基本烈度)的多遇地震影响时,建筑物一般不受损坏或不需修理仍可继续使用;(2)在遭受本地区规定的设防烈度的地震影响时,建筑物(包括结构和非结构部分)可能有一定损坏,但不致危及人民生命和生产设备的安全,经一般修理或不需修理仍可继续使用;(3)在遭受高于本地区设防烈度的预估罕遇地震影响时,建筑物不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。当设计基准期为50年时,则50年内众值烈度f(x)搜雷蒸的超越概率为63.2%,这就是第一水准的烈度。+1.55度+1度50年内超越概率约10%的烈度大体上相当于现行地震区划图规定的基本烈度,将它定义为第二水63.2%准的烈度。罕遇地震烈度(大震)是罕遇的地震,10%它所产生的烈度在50年内的超越概率约为2%,2%可作为第三水准的烈度。由烈度概率分布分析可N知,基本烈度与众值烈度相差约为1.55度,而66.457P9烈度众值罕遇基本基本烈度与罕遇烈度相差约为1度。烈度烈度烈度(小鹿)(大麓)图1.14三种烈度1.4.2建筑结构抗震设计方法《抗震规范》提出了二阶段设计方法以实现上述3个烈度水准的抗震设防要求。第一阶段设计是在方案布置符合抗震设计原则的前提下,按与基本烈度相对应的众值烈度(相当于小震)的地震动参数,用弹性反应谱法求得结构在弹性状态下的地震作用标准值和相应的地震作用效应,然后与其他荷载效应按一定的组合系数进行组合,并对结构构件截面进行承载力验算,对手较高的建筑物还要进行变形验算,以控制其例向变形不要过大。这样,既满足了第一水准下必要的承载力可靠度,又可满足第二水准的设防要求(损坏可修),然后再通过概念设计和构造措施来满足第三水准的设防要求。对于大多数结构,一般可只进行第一阶段的设计,但对于少部分结构,如有特殊要求的建筑和地震时易倒塌的结构,除了应进行第一阶段的设计外,还要进行第二阶段的设计,即按与基本烈度相对应的罕遇烈度(相当于大震)验算结构的弹塑性层间变形是否满足规范要求(不发生倒塌),如果有变形过大的薄弱层(或部位),则应修改设计或采取相应的构造措施,以使其"能够满足第三水准的设防要求(大震不倒)

讲义 2 1.4 工程抗震设防 1.4.1 抗震设防的目标 抗震设防是指对建筑物进行抗震设计并采取一定的抗震构造措施,以达到结构抗震的效 果和目的。抗震设防的依据是抗震设防烈度。 抗震设防烈度是一个地区作为抗震设防依据的地震烈度,应按国家规定权限审批或颁发 的文件执行。一般情况下,采用国家地震局颁发的地震烈度区划图中规定的基本烈度。 近年来,国内外抗震设防目标的发展总趋势是要求建筑物在使用期间,对不同频率和强 度的地震,应具有不同的抵抗能力,即“小震不坏,中震可修,大震不倒”。这一抗震设防 目标亦为我国抗震设计规范所采纳。我国《抗震规范》中抗震设防的目标如下: (1)在遭受低于本地区设防烈度(基本烈度)的多遇地震影响时,建筑物一般不受损 坏或不需修理仍可继续使用; (2)在遭受本地区规定的设防烈度的地震影响时,建筑物(包括结构和非结构部分) 可能有一定损坏,但不致危及人民生命和生产设备的安全,经一般修理或不需修理仍可继续 使用; (3)在遭受高于本地区设防烈度的预估罕遇地震影响时,建筑物不致倒塌或发生危及 生命的严重破坏。 当设计基准期为 50 年时,则 50 年内众值烈度 的超越概率为 63.2%,这就是第一水准 的烈度。 50年内超越概率约1O%的烈度大体上相当于现行 地震区划图规定的基本烈度,将它定义为第二水 准的烈度。罕遇地震烈度(大震)是 罕遇的地震, 它所产生的烈度在 50 年内的超越概率约为 2%, 可作为第三水准的烈度。由烈度概率分布分析可 知,基本烈度与众值烈度相差约为 1.55 度,而 基本烈度与罕遇烈度相差约为 1 度。 图 1.14 三种烈度 1.4.2 建筑结构抗震设计方法 《抗震规范》提出了二阶段设计方法以实现上述 3 个烈度水准的抗震设防要求。 第一阶段设计是在方案布置符合抗震设计原则的前提下,按与基本烈度相对应的众值烈度 (相当于小震)的地震动参数,用弹性反应谱法求得结构在弹性状态下的地震作用标准值和 相应的地震作用效应,然后与其他荷载效应按一定的组合系数进行组合,并对结构构件截面 进行承载力验算,对于较高的建筑物还要进行变形验算,以控制其例向变形不要过大。这样, 既满足了第一水准下必要的承载力可靠度,又可满足第二水准的设防要求(损坏可修),然后 再通过概念设计和构造措施来满足第三水准的设防要求。 对于大多数结构,一般可只进行第一阶段的设计,但对于少部分结构,如有特殊要求的 建筑和地震时易倒塌的结构,除了应进行第一阶段的设计外,还要进行第二阶段的设计,即 按与基本烈度相对应的罕遇烈度(相当于大震)验算结构的弹塑性层间变形是否满足规范要 求(不发生倒塌),如果有变形过大的薄弱层(或部位),则应修改设计或采取相应的构造措 施,以使其“能够满足第三水准的设防要求(大震不倒)

1.4.3抗震设计的基本要求建筑抗震设计要求是通过地震作用的取值和抗震措施的采取来实现的。但由于地震动的随机性,加之建筑物的动力特性、所在场地、材料及结构内力的不确定性,地震时造成的破坏程度很难准确预测。因此,为了保证结构具有足够的抗震可靠性,在进行结构的抗震设计时,必须综合考虑多种因素的影响,着重从建筑物的总体上进行抗震设计,这就是结构的概念设计。概念设计主要考虑以下因素:场地条件和场地上的稳定性建筑物的平、立面布置及其外形尺寸:抗震结构体系的选取、抗侧力构件的布置以及结构质量的分布;非结构构件与主体结构的关系及其两者之间的锚拉;材料与施工质量等。一、建筑物的抗震设防类别建筑物的抗震设防类别主要是根据其重要性程度来划分的,按其受地震破坏时产生的后果,《抗震规范》将建筑分为4类:①甲类建筑特别重要的建筑,如遇地震破坏,会导致严重后果(如产生放射性物质的污婆、太爆炸的建篇等公窦建筑”董建筑,如城市生命线工程的建筑和地震时救灾需要的建筑等;②③丙类建筑甲、乙类以外的一般建筑,如大量的一般工业与民用建筑等;丁类建筑次要的建筑,如遇地震破坏,不易造成人员伤亡和较大经济损失的建筑等。《抗震标准》还对各类建筑的抗震设计提出了以下要求:(1)甲类建筑对地震作用和抗震措施,均较本地区的设防烈度提高一度采用。(2)乙类建筑对地震作用按本地区的设防烈度确定,对抗震措施,当本地区的设防烈度为6~8度时应提高一度采用:当为9度时可适当提高。对于乙类建筑的地基基础,一般不提高抗震措施,(3)丙类建筑对地震作用和抗震措施,均按本地区的设防烈度采用。(4)类建筑在一般情况下,对地震作用按本地区的设防烈度确定。对抗震措施当本地区的设防烈度为7~9度时可降低一度采用,当为6度时可不降低

1.4.3 抗震设计的基本要求 建筑抗震设计要求是通过地震作用的取值和抗震措施的采取来实现的。但由于地震动的 随机性,加之建筑物的动力特性、所在场地、材料及结构内力的不确定性,地震时造成的破 坏程度很难准确预测。因此,为了保证结构具有足够的抗震可靠性,在进行结构的抗震设计 时,必须综合考虑多种因素的影响,着重从建筑物的总体上进行抗震设计,这就是结构的概 念设计。概念设计主要考虑以下因素:场地条件和场地上的稳定性建筑物的平、立面布置及 其外形尺寸;抗震结构体系的选取、抗侧力构件的布置以及结构质量的分布;非结构构件与 主体结构的关系及其两者之间的锚拉;材料与施工质量等。 一、建筑物的抗震设防类别 建筑物的抗震设防类别主要是根据其重要性程度来划分的,按其受地震破坏时产生的 后果,《抗震规范》将建筑分为 4 类: ① 甲类建筑 特别重要的建筑,如遇地震破坏,会导致严重后果(如产生放射性物质 的污染、大爆炸)的建筑等; ② 乙类建筑 重要的建筑,如城市生命线工程的建筑和地震时救灾需要的建筑等; ③ 丙类建筑 甲、乙类以外的一般建筑,如大量的一般工业与民用建筑等; ④ 丁类建筑 次要的建筑,如遇地震破坏,不易造成人员伤亡和较大经济损失的建筑 等。 《抗震标准》还对各类建筑的抗震设计提出了以下要求: (1)甲类建筑 对地震作用和抗震措施,均较本地区的设防烈度提高一度采用。 (2)乙类建筑 对地震作用按本地区的设防烈度确定,对抗震措施,当本地区的设防 烈度为 6~8 度时应提高一度采用;当为 9 度时可适当提高。 对于乙类建筑的地基基础,一般不提高抗震措施。 (3)丙类建筑 对地震作用和抗震措施,均按本地区的设防烈度采用。 (4)丁类建筑 在一般情况下,对地震作用按本地区的设防烈度确定。对抗震措施, 当本地区的设防烈度为 7~9 度时可降低一度采用,当为 6 度时可不降低

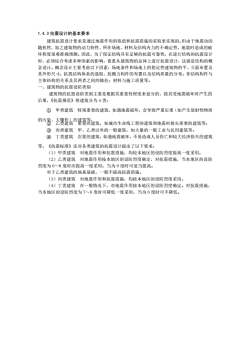

1.5抗震设计的总体要求般说来,建筑抗震设计包括三个层次的内容与要求:概念设计、抗震计算与构造措施。概念设计在总体上把握抗震设计的基本原则:抗震计算为建筑抗震设计提供定量手段:构造措施则可以在保证结构整体性、加强局部薄弱环节等意义上保证抗震计算结果的有效性。抗震设计上述三个层次的内容是一个不可割裂的整体,忽略任何一部分,都可能造成抗震设计的失败。关于抗震计算与抗震构造措施我们准备在后续各章中逐步深入论述。这里,先讨论抗震概念设计的问题。建筑抗震设计在总体上要求把握的基本原则可以概括为:注意场地选择,把握建筑体型,利用结构延性,设置多道防线,重视非结构因素。1.5.1注意场地选择建筑场地的地质条件与地形地貌对建筑物震害有显著影响。这已为大量的震害实例所证实。从建筑抗震概念设计的角度考察,首先应注意建筑场地的选择。简单地说,地震区的建筑宜选择有利地段、避开不利地段、不在危险地段建设。各类地段划分原则见表1-1。表 1-1有利、不利和危险地段的划分地段类别地质、地形、地貌有利地段稳定基岩、坚硬土,开阔、平坦、密实、均匀的中硬土等软弱土、液化土,条状突出的山嘴,高耸孤立的山丘,非岩质的陡坡,河不利地段岸和边坡边缘,平面分布上成因、岩性、状态明显不均匀的土层(如故河道、疏散的断层破碎带、暗埋的塘浜沟谷及半填半挖地基)等地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等及发震断裂带上可能危险地段发生地表位错的部位当确实需要在不利地段或危险地段建筑工程时,应遵循建筑抗震设计的有关要求进行详细的场地评价并采取必要的抗震措施。1.5.2把握建筑体型建筑物平、立面布置的基本原则是:对称、规则、质量与刚度变化均匀。结构对称有利于减轻结构的地震扭转效应。而形状规则的建筑物,在地震时结构各部分的振动易于协调一致,应力集中现象较少,因而有利于抗震。质量与刚度变化均匀有两方面的含义:其一是在结构平面方向应尽量使结构刚度中心与质量中心相一致,否则,扭转效应将使远离刚度中心的构件产生较严重的震害;其二是沿结构高度方向结构质量与刚度不宜有悬殊的变化,竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自上而下逐渐减小。地震震害实例和大量理论分析均表明:结构刚度有突然削弱的薄弱层,在地震中会造成变形集中,从而加速结构的倒塌破坏过程。而在结构上部刚度较小时,会形成地震反应的“鞭梢效应”,即变形在结构顶部集中的现象。表1-2和表1-3分别列举了平面不规则和竖向不规则的建筑类型。对于因建筑或工艺要求形成的体型复杂的结构物,可以设置抗震缝,将结构物分成规则的结构单元。但对高层建筑,要注意使设缝后形成的结构单元的自振周期避开场地主的卓越周期。对于不宜设置抗震缝的体型复杂的建筑,则应进行较精细的结构抗震分析

1.5 抗震设计的总体要求 一般说来,建筑抗震设计包括三个层次的内容与要求:概念设计、抗震计算与构造 措施。概念设计在总体上把握抗震设计的基本原则;抗震计算为建筑抗震设计提供定量手段; 构造措施则可以在保证结构整体性、加强局部薄弱环节等意义上保证抗震计算结果的有效 性。抗震设计上述三个层次的内容是一个不可割裂的整体,忽略任何一部分,都可能造成抗 震设计的失败。关于抗震计算与抗震构造措施我们准备在后续各章中逐步深入论述。这里, 先讨论抗震概念设计的问题。 建筑抗震设计在总体上要求把握的基本原则可以概括为:注意场地选择,把握建筑体型, 利用结构延性,设置多道防线,重视非结构因素。 1.5.1 注意场地选择 建筑场地的地质条件与地形地貌对建筑物震害有显著影响。这已为大量的震害实例所证 实。从建筑抗震概念设计的角度考察,首先应注意建筑场地的选择。简单地说,地震区的建 筑宜选择有利地段、避开不利地段、不在危险地段建设。各类地段划分原则见表 1-1。 表 1 -1 有利、不利和危险地段的划分 地段类别 地质、地形、地貌 有利地段 稳定基岩、坚硬土,开阔、平坦、密实、均匀的中硬土等 不利地段 软弱土、液化土,条状突出的山嘴,高耸孤立的山丘,非岩质的陡坡,河 岸和边坡边缘,平面分布上成因、岩性、状态明显不均匀的土层(如故河 道、疏散的断层破碎带、暗埋的塘浜沟谷及半填半挖地基)等 危险地段 地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂、泥石流等及发震断裂带上可能 发生地表位错的部位 当确实需要在不利地段或危险地段建筑工程时,应遵循建筑抗震设计的有关要求进行详 细的场地评价并采取必要的抗震措施。 1.5.2 把握建筑体型 建筑物平、立面布置的基本原则是:对称、规则、质量与刚度变化均匀。 结构对称有利于减轻结构的地震扭转效应。而形状规则的建筑物,在地震时结构各部分 的振动易于协调一致,应力集中现象较少,因而有利于抗震。质量与刚度变化均匀有两方面 的含义:其一是在结构平面方向应尽量使结构刚度中心与质量中心相一致,否则,扭转效应 将使远离刚度中心的构件产生较严重的震害;其二是沿结构高度方向结构质量与刚度不宜有 悬殊的变化,竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自上而下逐渐减小。地震震害实例和 大量理论分析均表明:结构刚度有突然削弱的薄弱层,在地震中会造成变形集中,从而加速 结构的倒塌破坏过程。而在结构上部刚度较小时,会形成地震反应的“鞭梢效应”,即变形 在结构顶部集中的现象。 表 1-2 和表 1-3 分别列举了平面不规则和竖向不规则的建筑类型。对于因建筑或工艺要 求形成的体型复杂的结构物,可以设置抗震缝,将结构物分成规则的结构单元。但对高层建 筑,要注意使设缝后形成的结构单元的自振周期避开场地土的卓越周期。对于不宜设置抗震 缝的体型复杂的建筑,则应进行较精细的结构抗震分析

表 1-2平面不规则的类型不规则类型定义楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)大于该楼层两端扭转不规则弹性水平位移(或层间位移)平均值的1.2倍凹凸不规则结构平面凹进的一侧尺寸大于相应投影方向总尺寸的30%楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如有效楼板宽度小于该楼板局部不连续层楼板典型宽度的50%,或开洞面积大手该层楼面面积的30%,或较大的楼层错层表 1-3竖向不规则的类型定义不规则类型该层的侧向刚度小于相邻上一层的70%,或小于其上相邻三侧向刚度不规则个楼层侧向刚度平均值的80%:除顶层外,局部收进的水平向尺寸大于相邻下一层的25%。竖向抗侧力构件竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平不连续转换构件(梁、桁架等)向下传递楼层承载力突变抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%1.5.3利用结构延性仅利用结构的弹性性能抗御强烈地震是不明智的。正确的做法是同时利用结构弹塑性阶段的性能,通过结构一定限度内的塑性变形来消耗地震时输入结构的能量。在设计中,可以通过各种各样的构造措施和耗能手段来增强结构与构件的延性。例如,对于钢筋混凝土结构,可以采用强剪弱弯、强节点弱构件的设计策略促使梁以弯曲形式产生较大变形;对于砌体结构,可以采用墙体配筋、构造柱~圈梁体系等措施增加结构的延性。1.5.4设置多道防线在建筑抗震设计中,有意识地使结构具有多道抗震防线,是抗震概念设计的一个重要组成部分。在建筑抗震设计中,可以利用多种手段实现设置多道防线的目的。例如:采用超静定结构、有目的地设置人工塑性铰、利用框架的填充墙、设置耗能元件或耗能装置等等。但在各种灵活多样的设计手法中应该共同注意的原则是:1不同的设防阶段应使结构周期有明显差别,以利避免共振:2.最后一道防线要具备一定的强度和足够的变形潜力。1.5.5注意非结构因素非结构因素含义较为宽泛,其中最主要的是非结构构件的处理。非结构构件的存在,会影响主体结构的动力特性(如结构阻尼、结构振动周期等)。同时,些非结构构件(如玻璃幕墙、吊项、室内设备等)在地震中往往会先期破坏。因此,在结构抗震概念设计中,应特别注意非结构构件与主体结构之间要有可靠的连接或铺固。同时对可能对主体结构振动造成影响的非结构构件,如围护墙、隔墙等,应注意分析或估计其对主体结构可能带来的影响,并采取相应的抗震措施

表 1-2 平面不规则的类型 不规则类型 定 义 扭转不规则 楼层的最大弹性水平位移(或层间位移)大于该楼层两端 弹性水平位移(或层间位移)平均值的 1.2 倍 凹凸不规则 结构平面凹进的一侧尺寸大于相应投影方向总尺寸的 30% 楼板局部不连续 楼板的尺寸和平面刚度急剧变化,例如有效楼板宽度小于该 层楼板典型宽度的 50%,或开洞面积大于该层楼面面积的 30%,或较大的楼层错层。 表 1-3 竖向不规则的类型 不规则类型 定 义 侧向刚度不规则 该层的侧向刚度小于相邻上一层的 70%,或小于其上相邻三 个楼层侧向刚度平均值的 80%;除顶层外,局部收进的水平 向尺寸大于相邻下一层的 25%。 竖向抗侧力构件 不连续 竖向抗侧力构件(柱、抗震墙、抗震支撑)的内力由水平 转换构件(梁、桁架等)向下传递 楼层承载力突变 抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的 80% 1.5.3 利用结构延性 仅利用结构的弹性性能抗御强烈地震是不明智的。正确的做法是同时利用结构弹塑性阶 段的性能,通过结构一定限度内的塑性变形来消耗地震时输入结构的能量。 在设计中,可以通过各种各样的构造措施和耗能手段来增强结构与构件的延性。例如, 对于钢筋混凝土结构,可以采用强剪弱弯、强节点弱构件的设计策略促使梁以弯曲形式产生 较大变形;对于砌体结构,可以采用墙体配筋、构造柱~圈梁体系等措施增加结构的延性。 1.5.4 设置多道防线 在建筑抗震设计中,有意识地使结构具有多道抗震防线,是抗震概念设计的一个重要组 成部分。 在建筑抗震设计中,可以利用多种手段实现设置多道防线的目的。例如:采用超静定结 构、有目的地设置人工塑性铰、利用框架的填充墙、设置耗能元件或耗能装置等等。但在各 种灵活多样的设计手法中应该共同注意的原则是:1.不同的设防阶段应使结构周期有明显差 别,以利避免共振;2.最后一道防线要具备一定的强度和足够的变形潜力。 1.5.5 注意非结构因素 非结构因素含义较为宽泛,其中最主要的是非结构构件的处理。 非结构构件的存在,会影响主体结构的动力特性(如结构阻尼、结构振动周期等)。同时, 一些非结构构件(如玻璃幕墙、吊顶、室内设备等)在地震中往往会先期破坏。因此,在结 构抗震概念设计中,应特别注意非结构构件与主体结构之间要有可靠的连接或锚固。同时, 对可能对主体结构振动造成影响的非结构构件,如围护墙、隔墙等,应注意分析或估计其对 主体结构可能带来的影响,并采取相应的抗震措施

本章小结1.地震按其成因可划分为4种类型,即构造地震、火山地震、陷落地震和诱发地震。由于地壳运动推挤地壳岩层使其薄弱部位发生断裂动而引起的地震叫构造地震,这类地震分布最广,危害最大,是本课程研究的重点。关于构造地震的成因主要有断层说和板块构造说。此外,按震源深浅的不同,地震还可分为浅源地震、中源地震和深源地震3种类型,2.在一定时间内相继发生在相邻地区的一系列大小地震称为地震序列。一般在一个地震序列中有前震、主震和余震。根据主震的特点,地震序列可分为主震型、震群型和孤立型3种。认识和判别地震序列对预民和防御地震都很重要。3地震时震源发出的振动以波的形式向各个方向传播。在地球内部传播的地震波是一种体波,它包含首纵波和横波。抓波的振动方向与波的传播方向一致,介质质点发生离平衡位置的前后振动,放纵波也称压启波、疏密波成P波,其特点是周期较短,振幅较小。横渡的振动方向与波的传播方向垂直,也称剪切波或S波,其特点是周期较长,振幅较大。当体波经过地层界面的多次反射和折射后投射到地面时,又激起两种仅沿地面传播的面波,即瑞雷波(R波)和洛夫波(L)波。瑞雷波的质点在传播方向与地面法线方向构成的平面内作椭圆运动,洛夫波的质点运动方向是水平的且垂直于波的传播方向。面波振幅大且周期长,由于其衰减较慢,故能传播到很远的地方。4.震级是反映一次地震本身强弱程度的大小和尺度,是一种定量指标。地震烈度是指某一地区地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度,是衡量地震后引起后果的一种标度。对应于一次地震,震级只有一个,而烈度在不同地点却是不同的。综合而简便地定性划分烈度等级不但对了解一次地震影响的大小及分布很有意义,而且对研究地震的活动性、总结工程抗震经验和积累历史地震资料也显得格外重要。地震烈度是根据人的感觉和器物的反应、地面及房屋的破坏程度等宏观现象来评定的,而建筑所在地区遭受的地震影响,则采用相应于设防烈度的设计基本地震加速度和特征周期或《抗震规范》规定的设计地震动参数来表征。其中设计基本地震力。速度值是指50年设计基准期超越概率为10%的地震力。速度的设计取值,特征周期则可按地震动区划图来确定,且一般分为3个区。5.地震震害主要有地表破坏、工程结构的破坏和次生灾害造成的破坏等,其中工程结构的破坏情况不仅与结构类型和抗震构造措施等有关,而且还与场地等工程地质条件有关,因此抗震设计时应综合考虑各方面的因素,以达到工程结构的抗震设防自标和目的,6.工程结构的抗震设防目标是要求建筑物在使用期间,对不同频率和强度的地震,应具有不同的抵御能力,即“小震不坏,中震可修,大震不倒。基于这一抗震设防目标,《抗震规范》用3个地震烈度水准来考虑,即多遇烈度、基本烈度和罕遇烈度,其中基本烈度相当于抗震设防烈度。7.为了实现上述3个烈度水准的抗震设防要求,《抗震规范》提出了二阶段抗震设计方法,并要求通过对地震作用的取值和抗震构造措施的采取等来实现,同时还提出了概念设计的基本要求。8.建筑物的抗震设防类别主要根据其重要性程度来划分,即按其受地震破坏时产生的后果,可将建筑分为4类;甲类建筑、乙类建筑、丙类建筑和丁类建筑。建筑物的抗震设防类别不同,其地震作用的取值和抗震措施的采取也不相同

本章小结 1.地震按其成因可划分为 4 种类型,即构造地震、火山地震、陷落地震和诱发地震。 由于地壳运动推挤地壳岩层使其薄弱部位发生断裂铐动而引起的地震叫构造地震,这类地震 分布最广,危害最大,是本课程研究的重点。关于构造地震的成因主要有断层说和板块构造 说。此外,按震源深浅的不同,地震还可分为浅源地震、中源地震和深源地震 3 种类型。 2.在一定时间内相继发生在相邻地区的一系列大小地震称为地震序列。一般在一个地 震序列中有前震、主震和余震。根据主震的特点,地震序列可分为主震型、震群型和孤立型 3 种。认识和判别地震序列对预民和防御地震都很重要。 3 地震时震源发出的振动以波的形式向各个方向传播。在地球内部传播的地震波是一种 体波,它包含首纵波和横波。抓波的振动方向与波的传播方向一致,介质质点发生离平衡位 置的前后振动,放纵波也称压启波、疏密波成 P 波,其特点是周期较短,振幅较小。横渡的 振动方向与波的传播方向垂直,也称剪切波或 S 波,其特点是周期较长,振幅较大。 当体波经过地层界面的多次反射和折射后投射到地面时,又激起两种仅沿地面传播 的面波,即瑞雷波(R 波)和洛夫波(L)波。瑞雷波的质点在传播方向与地面法线方向构 成的平面内作椭圆运动,洛夫波的质点运动方向是水平的且垂直于波的传播方向。面波振幅 大且周期长,由于其衰减较慢,故能传播到很远的地方。 4.震级是反映一次地震本身强弱程度的大小和尺度,是一种定量指标。地震烈度是指 某一地区地面和各类建筑物遭受一次地震影响的强弱程度,是衡量地震后引起后果的一种标 度。对应于一次地震,震级只有一个,而烈度在不同地点却是不同的。综合而简便地定性划 分烈度等级不但对了解一次地震影响的大小及分布很有意义,而且对研究地震的活动性、总 结工程抗震经验和积累历史地震资料也显得格外重要。 地震烈度是根据人的感觉和器物的反应、地面及房屋的破坏程度等宏观现象来评定的, 而建筑所在地区遭受的地震影响,则采用相应于设防烈度的设计基本地震加速度和特征周期 或《抗震规范》规定的设计地震动参数来表征。其中设计基本地震力。速度值是指 50 年设 计基准期超越概率为 10%的地震力。速度的设计取值,特征周期则可按地震动区划图来确 定,且一般分为 3 个区。 5.地震震害主要有地表破坏、工程结构的破坏和次生灾害造成的破坏等,其中工程结构 的破坏情况不仅与结构类型和抗震构造措施等有关,而且还与场地等工程地质条件有关,因 此抗震设计时应综合考虑各方面的因素,以达到工程结构的抗震设防目标和目的。 6.工程结构的抗震设防目标是要求建筑物在使用期间,对不同频率和强度的地震,应 具有不同的抵御能力,即“小震不坏,中震可修,大震不倒”。基于这一抗震设防目标,《抗 震规范》用 3 个地震烈度水准来考虑,即多遇烈度、基本烈度和罕遇烈度,其中基本烈度相 当于抗震设防烈度。 7.为了实现上述 3 个烈度水准的抗震设防要求,《抗震规范》提出了二阶段抗震设计方 法,并要求通过对地震作用的取值和抗震构造措施的采取等来实现,同时还提出了概念设计 的基本要求。 8.建筑物的抗震设防类别主要根据其重要性程度来划分,即按其受地震破坏时产生的 后果,可将建筑分为 4 类;甲类建筑、乙类建筑、丙类建筑和丁类建筑。建筑物的抗震设防 类别不同,其地震作用的取值和抗震措施的采取也不相同

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)实验指导书及实验报告.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第三章 结构地震反应分析与抗震验算 3.1 概述 3.2 单自由度体系的弹性地震反应分析 3.3 单自由度弹性体系的水平地震作用及其反应谱.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第三章 结构地震反应分析与抗震验算 3.4 多自由度弹性体系的地震反应分析 3.5 多质点弹性体系的水平地震作用.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第三章 结构地震反应分析与抗震验算 3.5 多质点弹性体系的水平地震作用.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第三章 结构地震反应分析与抗震验算 3.6 竖向地震作用 3.7 结构平扭耦合地震反应与双向水平地震影响.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第三章 结构地震反应分析与抗震验算 3.8 结构非弹性地震反应分析.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第四章 多层砌体结构抗震设计 4.2砌体结构的抗震计算4.3砌体结构抗震构造措施.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第三章 结构地震反应分析与抗震验算 3.9 结构抗震验算.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第四章 多层砌体结构抗震设计 4.1砌体结构震害特点4.2多层砌体结构选型与布置.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第六章 隔震、减震与结构控制初步.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第五章 多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计5.1多高层建筑钢筋混凝土结构的震害及其分析 5.2 选型、结构布置和设计原则.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第五章 多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计 5.4 抗震墙结构的抗震设计 5.5 框架-抗震墙结构的抗震设计.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第五章多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计5.3钢筋混凝土框架结构的抗震设计.doc

- 《建筑结构抗震》课程教学大纲 Seismic Design of Building Structures.doc

- 上海交通大学:船舶海洋与建筑工程学院土木工程专业课程教学大纲汇编(合集一,共五十八门).pdf

- 《桥梁工程》课程教学课件(专题讲稿)桥梁设计讲座.pdf

- 《桥梁工程》课程教学课件(专题讲稿)Principles for Concept Design of Conrete Girder Bridges.pdf

- 《桥梁工程》课程学习指南.pdf

- 《桥梁工程》课程教学大纲 Bridge Engineering.pdf

- 《结构力学》课程授课教案(讲义)第十章 结构动力计算 10-7 小结.pdf

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第二章 场地地基和基础 2.3 地基土液化及其防治.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第二章 场地地基和基础 2.1 场地划分与场地区划 2.2 地基抗震验算.doc

- 《建筑结构抗震》课程授课教案(讲义)第一章 绪论 1.1 地震 1.2 地震震级和烈度 1.3 地震震害概述.doc

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(试卷习题)习题及参考答案.doc

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(试卷习题)抗震试卷1(试题).doc

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(试卷习题)抗震试卷2(试题).doc

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(试卷习题)抗震试卷1(答案).doc

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(试卷习题)抗震试卷2(答案).doc

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(PPT课件)第五章 多高层建筑钢筋混凝土结构抗震设计 5.1 多高层钢筋混凝土结构的震害及其分析 5.2 选型、结构布置和设计原则.ppt

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(PPT课件)第五章 多高层建筑钢筋混凝土结构抗震设计 5.3 钢筋混凝土框架结构的抗震设计.ppt

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(PPT课件)第五章 多高层建筑钢筋混凝土结构抗震设计 5.4 抗震墙结构的抗震设计 5.5 框架抗震墙结构的抗震设计.ppt

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(PPT课件)第六章:隔震减震与结构控制初步.ppt

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(PPT课件)第三章 结构地震反应分析与抗震计算 3.9 结构抗震验算.ppt

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(PPT课件)第四章 多层砌体结构抗震设计 §4.1 多层砌体结构的震害特点 §4.2 多层砌体结构选型与布置.ppt

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(PPT课件)第四章 多层砌体结构抗震设计 §4.3 多层砌体结构的抗震计算 §4.4 多层砌体结构抗震构造措施.ppt

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(PPT课件)第三章 结构地震反应分析与抗震计算 3.8 结构非弹性地震反应分析.ppt

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(PPT课件)第三章 结构地震反应分析与抗震计算 3.6 竖向地震作用 3.7 结构平扭耦合地震反应与双向水平地震影响.ppt

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(PPT课件)第三章 结构地震反应分析与抗震计算 3.5 多自由度弹性体系最大地震反应与水平地震作用.ppt

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(PPT课件)第三章 结构地震反应分析与抗震计算 3.4 多自由度弹性体系的地震反应分析 3.5 多自由度弹性体系最大地震反应与水平地震作用.ppt

- 《建筑结构抗震》课程教学资源(PPT课件)第三章 结构地震反应分析与抗震计算 3.1 概述 3.2 单自由度体系的弹性地震反应分析 3.3 单自由度体系的水平地震作用与反应谱.ppt