《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案05

?成金娜内素古科技大学INNERMONGOLIAUNIVERSITYOFSCIENCE&TECHNOLOGY教案课程名称测量平差基础总学时数80学时使用班级测绘专 2013-1、2任课学期2014/2015学年第一学期任课教师燕志明编制时间2014年9月12日

教 案 课程名称 测量平差基础 总学时数 80 学 时 使用班级 测绘专 2013-1、2 任课学期 2014/2015 学年第一学期 任课教师 燕志明 编制时间 2014 年 9 月 12 日

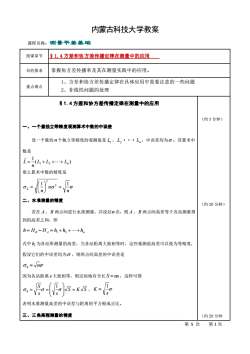

内蒙古科技大学教案课程名称:测量平差基础授课章节1.4方差和协方差传播定律在测量中的应用掌握协方差传播率及其在测量实践中的应用。目的要求1、方差和协方差传播定律在具体应用中需要注意的一些问题重点难点2、非线性问题的处理S1.4方差和协方差传播定律在测量中的应用(约5分钟)、一个量独立等精度观测算术中数的中误差设一个量的n个独立等精度的观测值是L、L,···L,,中误差均为α;其算术中数是i(++L + L,)n那么算术中数的精度是(1)21ng?0L=V(n)In二、水准测量的精度(约20分钟)若在A、B两点间进行水准测量,共设站n次,则A、B两点间高差等于各站测量得到的高差之和,即h=H.-H.=h +h,+...+h.式中h,为各站所测量的高差,当各站距离大致相等时,这些观测值高差可以视为等精度,假设它们的中误差均为,则两点间高差的中误差是O,=Vno因为各站距离s大致相等,则近似地有全长S=ns,这样可得1E。-(Fs=ks, K=Oh=-0=--0=VsVSVS表明水准测量高差的中误差与距离的平方根成正比。三、三角高程测量的精度(约20分钟第5次第1页

内蒙古科技大学教案 课程名称:测量平差基础 授课章节 §1.4 方差和协方差传播定律在测量中的应用 目的要求 掌握协方差传播率及其在测量实践中的应用。 重点难点 1、方差和协方差传播定律在具体应用中需要注意的一些问题 2、非线性问题的处理 1、 §1.4 方差和协方差传播定律在测量中的应用 一、一个量独立等精度观测算术中数的中误差 设一个量的 n 个独立等精度的观测值是 L1、 L2··· Ln ,中误差均为 ;其算术中 数是 ( ) 1 ˆ L1 L2 Ln n L = + ++ 那么算术中数的精度是 n n n L 1 2 1 2 ˆ = = 二、水准测量的精度 若在 A 、B 两点间进行水准测量,共设站 n 次,则 A 、B 两点间高差等于各站测量得 到的高差之和,即 h = HB − HA = h1 + h2 ++ hn 式中 i h 为各站所测量的高差,当各站距离大致相等时,这些观测值高差可以视为等精度, 假设它们的中误差均为 ,则两点间高差的中误差是 h = n 因为各站距离 s 大致相等,则近似地有全长 S = ns ,这样可得 S K S s s S h = = = 1 , s K 1 = 表明水准测量高差的中误差与距离的平方根成正比。 三、三角高程测量的精度 若在 、 两点间进行三角高程测量,在 点观测 点的高度角是 ,两点间的水 平距离是 ,在不考虑仪器高和目标高的情况小,可计算 、 两点间高差的基本公式是 设 和 的中误差是 、 ,则由方差传播定律可得两点间高差的中误差是 (约 5 分钟) (约 20 分钟) (约 20 分钟 第 5 次 第 1 页

若在A、B两点间进行三角高程测量,在A点观测B点的高度角是α,两点间的水平距离是S,在不考虑仪器高和目标高的情况小,可计算A、B两点间高差的基本公式是h=H-H=S-tanα设S和α的中误差是s、,则由方差传播定律可得两点间高差的中误差是注意:单位的统(ah)103+(h)gi = = (tanα)o, +(S.sec"α)o.(as)(aα)在实际应用中,由于距离的中误差远远小于测角中误差,所以第一项可忽略不计;又因为垂直角一般小于5,可以认为secα=1。故得0,=5=2,o,=SP"P表明三角高程测量的中误差与三角点的距离成正比。四、若干独立误差的联合影响(约5分钟在测量中常常遇到这种情况:一个观测结果同时受到许多独立误差的联合影响。例如照准误差、读数误差、目标误差和仪器误差对测角的影响。在这种情况下观测结果的真误差是各个独立误差的代数和,即A. =A, +A, +.+A.由于这里的真误差相互独立,各种误差的出现都是随机的。根据方差传播定律可知0?=0+0?+...+0,即观测结果的方差等于各个独立误差所对应的方差之和。(约40分钟五、交会点的精度用侧方交会法测定P点的位置。A、B为已知点,边长S。和坐标方位角α。是没有误差的。设独立观测值是L和L,其中误差均为α。交会点P点的坐标由下式计算:S=S m, α=αo-(180°-L-L)sin L,x=xA+Scosα,y=yA+Ssina式中S是AP边的边长,α是它得方位角。解:首先求S和α的方差和协方差第5次第2页

若在 A 、 B 两点间进行三角高程测量,在 A 点观测 B 点的高度角是 ,两点间的水 平距离是 S ,在不考虑仪器高和目标高的情况小,可计算 A 、B 两点间高差的基本公式是 h = HB − HA = S tan 设 S 和 的中误差是 S 、 ,则由方差传播定律可得两点间高差的中误差是 ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 tan sec = + + = S h S h h S S 在实际应用中,由于距离的中误差远远小于测角中误差,所以第一项可忽略不计;又因为 垂直角一般小于 0 5 ,可以认为 sec =1 。故得 2 2 2 2 2 = = h S S , = h S 表明三角高程测量的中误差与三角点的距离成正比。 四、若干独立误差的联合影响 在测量中常常遇到这种情况:一个观测结果同时受到许多独立误差的联合影响。例如 照准误差、读数误差、目标误差和仪器误差对测角的影响。在这种情况下观测结果的真误 差是各个独立误差的代数和,即 z = 1 + 2 ++ n 由于这里的真误差相互独立,各种误差的出现都是随机的。根据方差传播定律可知 2 2 2 2 1 2 z = + ++ n 即观测结果的方差等于各个独立误差所对应的方差之和。 五、交会点的精度 用侧方交会法测定 P 点的位置。 A 、B 为已知点,边长 0 S 和坐标方位角 0 是没有误 差的。设独立观测值是 L1 和 L2 ,其中误差均为 。交会点 P 点的坐标由下式计算: 2 1 0 sin sin L L S = S , (180 ) 1 2 0 = 0 − − L − L x = xA + S cos , y = yA + Ssin 式中 S 是 AP 边的边长, 是它得方位角。 解:首先求 S 和 的方差和协方差 注意:单位的统 一 : (约 5 分钟 (约 40 分钟 第 5 次 第 2 页

SSctgLS+ctg"L,)2(ctgL,-ctgL,)Dsa2(ctgL -ctgL)p再求P点坐标的方差和协方差ssin αcosα(dx(ds)pSdaaysinαcosαp"SSsinasinacosacosaα0PD=D-SSsinαsinαcosacosaPp"alag L + lg*L)-si 2a(cigl -cgl)+2sinag(p")2.JS2go =[in'a(ctg'L +ctg'L,)+sin 2a(ctg -ctgl,)+2cos (p")1s2g211sin 2a(ctg*L + ctg* L, -2)+ cos 2a(ctgl -ctglL)因此交会点P的Cxy(p)L2点位方差是0;=0: +0,-[bg,L+αlg*L,+21=IC0课堂教学小结:1、方差和协方差传播定律的具体应用2、水准测量、三角高程测量和交汇点的精度第5次第3页

− = 2 1 2 1 1 1 dL ctgL dL S ctgL S d dS , = 2 2 0 0 DLL 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 ( ) 2 ( ) ( ) − − + = ctgL ctgL S ctgL ctgL S ctg L ctg L S DS 再求 P 点坐标的方差和协方差 − = d dS S S dy dx sin cos cos sin T xy S S S D S S D − − = sin cos cos sin sin cos cos sin ( ) ( ) 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 ( ) cos sin 2 2sin = + − − + S x ctg L ctg L ctgL ctgL ( ) ( ) 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 ( ) sin sin 2 2cos = + + − + S x ctg L ctg L ctgL ctgL ( ) ( ) 2 2 2 2 1 2 2 1 2 ( ) sin 2 2 cos 2 2 1 = + − + − S xy ctg L ctg L ctgL ctgL 因此交会点 P 的 点位方差是 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 ( ) 2 = + = + + S P x y ctg L ctg L 课堂教学小结: 1、方差和协方差传播定律的具体应用 2、水准测量、三角高程测量和交汇点的精度 第 5 次 第 3 页

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案04.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案33.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案32.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案31.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案30.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案03.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案29.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案28.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案27.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案26.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案25.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案24.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案23.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案22.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案21.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案20.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案02.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案19.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案18.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案17.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案06.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案07.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案08.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(授课教案)教案09.docx

- 《误差理论及测量平差基础》课程教学资源(PPT课件,完整讲稿,共九章).ppt

- 《微波遥感》课程教学大纲 Microwave Remote Sensing(适用专业:海洋技术).doc

- 《微波遥感》课程授课教案(讲义).docx

- 《微波遥感》课程教学资源(试卷习题)A卷(题目).doc

- 《微波遥感》课程教学资源(试卷习题)A卷(答案).doc

- 《微波遥感》课程教学课件(PPT讲稿)第九章 合成孔径雷达(SAR)卫星遥感在海岸带环境监测中的应用.ppt

- 《微波遥感》课程教学课件(PPT讲稿)卫星遥感在海洋灾害中的应用.ppt

- 《微波遥感》课程教学资源(文献资料)微波波段划分.doc

- 《微波遥感》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 微波遥感基础 Microwaves Remote Sensing.ppt

- 《微波遥感》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 微波图像的目视解译和计算机处理.ppt

- 《微波遥感》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 微波图像的特点.ppt

- 《微波遥感》课程教学资源(文献资料)天线、雷达方程和灰度方程.doc

- 《微波遥感》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 微波遥感系统.ppt

- 《微波遥感》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 雷达图像的几何校正.ppt

- 《微波遥感》课程教学课件(PPT讲稿)第八章 雷达遥感图像的研究与应用.ppt

- 《微波遥感》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 微波图像与测量(简单的图上测量).ppt