《生物药剂学与药物动力学》课程教学大纲 Biopharmaceutics and Pharmacokinetics

河北联合大学《生物药剂学与药物动力学》教学大纲(课程号:230407)课程类别:专业必修课学时:40学分:3药物制剂学科

河北联合大学 《生物药剂学与药物动力学》教学大纲 (课程号:230407) 课程类别:专业必修课 学 时: 40 学 分: 3 药物制剂学科

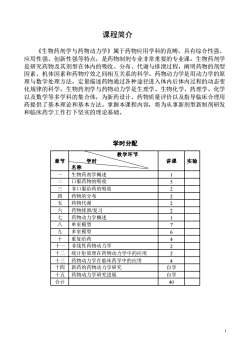

课程简介《生物药剂学与药物动力学》属于药物应用学科的范畴,具有综合性强、应用性强、创新性强等特点,是药物制剂专业非常重要的专业课。生物药剂学是研究药物及其剂型在体内的吸收、分布、代谢与排泄过程,阐明药物的剂型因素、机体因素和药物疗效之间相互关系的科学。药物动力学是用动力学的原理与数学处理方法,定量描述药物通过各种途径进入体内后体内过程的动态变化规律的科学。生物药剂学与药物动力学是生理学、生物化学、药理学、化学以及数学等多学科的集合体,为新药设计、药物质量评价以及指导临床合理用药提供了基本理论和基本方法。掌握本课程内容,将为从事新剂型新制剂研发和临床药学工作打下坚实的理论基础。学时分配教学环节学时章节讲课实验名称生物药剂学概述1口服药物的吸收5二三2非口服给药的吸收四2药物的分布五药物代谢2六药物排泄/复习2七药物动力学概述1八单室模型7九多室模型6十4重复给药十非线性药物动力学22十二统计矩原理在药物动力学中的应用4十三药物动力学在临床药学中的应用十四自学新药的药物动力学研究自学十五药物动力学研究进展合计40

1 课程简介 《生物药剂学与药物动力学》属于药物应用学科的范畴,具有综合性强、 应用性强、创新性强等特点,是药物制剂专业非常重要的专业课。生物药剂学 是研究药物及其剂型在体内的吸收、分布、代谢与排泄过程,阐明药物的剂型 因素、机体因素和药物疗效之间相互关系的科学。药物动力学是用动力学的原 理与数学处理方法,定量描述药物通过各种途径进入体内后体内过程的动态变 化规律的科学。生物药剂学与药物动力学是生理学、生物化学、药理学、化学 以及数学等多学科的集合体,为新药设计、药物质量评价以及指导临床合理用 药提供了基本理论和基本方法。掌握本课程内容,将为从事新剂型新制剂研发 和临床药学工作打下坚实的理论基础。 学时分配 章节 教学环节 学时 名称 讲课 实验 一 生物药剂学概述 1 二 口服药物的吸收 5 三 非口服给药的吸收 2 四 药物的分布 2 五 药物代谢 2 六 药物排泄/复习 2 七 药物动力学概述 1 八 单室模型 7 九 多室模型 6 十 重复给药 4 十一 非线性药物动力学 2 十二 统计矩原理在药物动力学中的应用 2 十三 药物动力学在临床药学中的应用 4 十四 新药的药物动力学研究 自学 十五 药物动力学研究进展 自学 合计 40

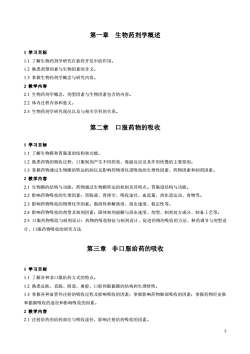

第一章生物药剂学概述1学习目标1.1了解生物药剂学研究在新药开发中的作用。1.2熟悉剂型因素与生物因素的含义。1.3掌握生物药剂学概念与研究内容。2教学内容2.1生物药剂学概念,剂型因素与生物因素包含的内容。2.2体内过程内容和意义。2.3生物药剂学研究现况以及与相关学科的关系。第二章口服药物的吸收1学习目标1.1了解生物膜和胃肠道的结构和功能。1.2熟悉药物的吸收过程、口服制剂产生不同药效、毒副反应及其作用快慢的主要原因。1.3掌握药物通过生物膜的转运机制以及影响药物消化道吸收的生理性因素、药物因素和制剂因素。2教学内容2.1生物膜的结构与功能,药物通过生物膜转运的机制及其特点。胃肠道结构与功能。2.2影响药物吸收的生理因素:胃肠液、胃排空、吸收途径、血流量、消化道运动、食物等。2.3影响药物吸收的物理化学因素:脂溶性和解离度、溶出速度、稳定性等。2.4影响药物吸收的剂型及制剂因素:固体制剂崩解与溶出速度、剂型、制剂处方成分、制备工艺等2.5口服药物吸收与制剂设计:药物的吸收特征与制剂设计、促进药物的吸收的方法、释药调节与剂型设计、口服药物吸收的研究方法第三章非口服给药的吸收1学习目标1.1了解各种非口服给药方式的特点。1.2熟悉皮肤、直肠、阴道、鼻腔、口腔和眼黏膜的结构和生理特性。1.3掌握各种血管外注射的吸收过程及影响吸收的因素;掌握影响药物肺部吸收的因素;掌握药物经皮肤和黏膜吸收的途径和影响吸收的因素。2教学内容2.1注射给药的给药部位与吸收途径,影响注射给药吸收的因素。2

2 第一章 生物药剂学概述 1 学习目标 1.1 了解生物药剂学研究在新药开发中的作用。 1.2 熟悉剂型因素与生物因素的含义。 1.3 掌握生物药剂学概念与研究内容。 2 教学内容 2.1 生物药剂学概念,剂型因素与生物因素包含的内容。 2.2 体内过程内容和意义。 2.3 生物药剂学研究现况以及与相关学科的关系。 第二章 口服药物的吸收 1 学习目标 1.1 了解生物膜和胃肠道的结构和功能。 1.2 熟悉药物的吸收过程、口服制剂产生不同药效、毒副反应及其作用快慢的主要原因。 1.3 掌握药物通过生物膜的转运机制以及影响药物消化道吸收的生理性因素、药物因素和制剂因素。 2 教学内容 2.1 生物膜的结构与功能,药物通过生物膜转运的机制及其特点。胃肠道结构与功能。 2.2 影响药物吸收的生理因素:胃肠液、胃排空、吸收途径、血流量、消化道运动、食物等。 2.3 影响药物吸收的物理化学因素:脂溶性和解离度、溶出速度、稳定性等。 2.4 影响药物吸收的剂型及制剂因素:固体制剂崩解与溶出速度、剂型、制剂处方成分、制备工艺等。 2.5 口服药物吸收与制剂设计:药物的吸收特征与制剂设计、促进药物的吸收的方法、释药调节与剂型设 计、口服药物吸收的研究方法 第三章 非口服给药的吸收 1 学习目标 1.1 了解各种非口服给药方式的特点。 1.2 熟悉皮肤、直肠、阴道、鼻腔、口腔和眼黏膜的结构和生理特性。 1.3 掌握各种血管外注射的吸收过程及影响吸收的因素;掌握影响药物肺部吸收的因素;掌握药物经皮肤 和黏膜吸收的途径和影响吸收的因素。 2 教学内容 2.1 注射给药的给药部位与吸收途径,影响注射给药吸收的因素

2.2口腔粘膜的结构和生理,影响口腔粘膜吸收的因素及研究方法。2.3药物通过皮肤转运的途径及影响透皮吸收的因素。经皮吸收的研究方法,2.4鼻粘膜的结构和生理,影响鼻粘膜吸收的因素及研究方法。2.5呼吸器官的结构和生理,影响肺部药物吸收的因素。2.6直肠与阴道给药的吸收途径及影响吸收的因素。2.7眼部给药吸收途径及影响吸收的因素。第四章药物的分布1学习目标1.1了解脑内转运、胎盘内转运、红细胞内分布和脂肪组织内分布的主要影响因素。1.2熟悉药物从血液、组织间隙和消化道向淋巴系统的转运过程以及主要影响因素。1.3掌握药物分布过程及其影响因素:掌握表观分布容积的重要意义。2教学内容2.1药物体内分布与药效、化学结构、蓄积的关系。2.2表观分布容积概念、性质及重要意义。2.3影响分布的因素:组织血流量、血浆蛋白结合率、药物的理化性质以及与组织的亲和力等。2.4淋巴系统结构,药物从血液、组织间隙和消化道向淋巴系统的转运过程,影响转运的因素。2.5血脑屏障概念,药物从血液向中枢神经系统的转运,以及从中枢神经系统向血液的排出。2.6药物的红细胞内转运、胎盘内转运、胎儿体内分布、脂肪组织分布。第五章药物代谢1学习目标1.1了解运用药物代谢酶性质进行制剂设计的方法。1.2熟悉药物代谢酶混合功能氧化酶的性质、代谢条件和影响代谢的因素。1.3掌握药物代谢的主要途径、部位与过程。2教学内容2.1药物代谢概念、代谢的部位以及与药效的关系。2.2药物代谢酶分类,肝微粒体混合功能氧化酶的组成及功能。药物代谢反应的类型。首过效应和肝提取率概念及意义。2.3影响药物代谢的因素:给药途径、剂量、剂型、肝药酶诱导剂、肝药酶抑制剂、生理因素等,2.4利用药物代谢规律和部位进行药物制剂设计。第六章药物排泄3

3 2.2 口腔粘膜的结构和生理,影响口腔粘膜吸收的因素及研究方法。 2.3 药物通过皮肤转运的途径及影响透皮吸收的因素。经皮吸收的研究方法。 2.4 鼻粘膜的结构和生理,影响鼻粘膜吸收的因素及研究方法。 2.5 呼吸器官的结构和生理,影响肺部药物吸收的因素。 2.6 直肠与阴道给药的吸收途径及影响吸收的因素。 2.7 眼部给药吸收途径及影响吸收的因素。 第四章 药物的分布 1 学习目标 1.1 了解脑内转运、胎盘内转运、红细胞内分布和脂肪组织内分布的主要影响因素。 1.2 熟悉药物从血液、组织间隙和消化道向淋巴系统的转运过程以及主要影响因素。 1.3 掌握药物分布过程及其影响因素;掌握表观分布容积的重要意义。 2 教学内容 2.1 药物体内分布与药效、化学结构、蓄积的关系。 2.2 表观分布容积概念、性质及重要意义。 2.3 影响分布的因素:组织血流量、血浆蛋白结合率、药物的理化性质以及与组织的亲和力等。 2.4 淋巴系统结构,药物从血液、组织间隙和消化道向淋巴系统的转运过程,影响转运的因素。 2.5 血脑屏障概念,药物从血液向中枢神经系统的转运,以及从中枢神经系统向血液的排出。 2.6 药物的红细胞内转运、胎盘内转运、胎儿体内分布、脂肪组织分布。 第五章 药物代谢 1 学习目标 1.1 了解运用药物代谢酶性质进行制剂设计的方法。 1.2 熟悉药物代谢酶混合功能氧化酶的性质、代谢条件和影响代谢的因素。 1.3 掌握药物代谢的主要途径、部位与过程。 2 教学内容 2.1 药物代谢概念、代谢的部位以及与药效的关系。 2.2 药物代谢酶分类,肝微粒体混合功能氧化酶的组成及功能。药物代谢反应的类型。首过效应和肝提取 率概念及意义。 2.3 影响药物代谢的因素:给药途径、剂量、剂型、肝药酶诱导剂、肝药酶抑制剂、生理因素等。 2.4 利用药物代谢规律和部位进行药物制剂设计。 第六章 药物排泄

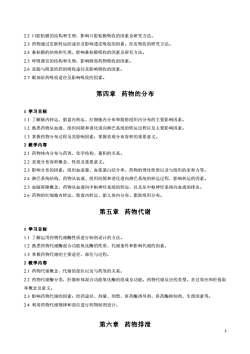

1学习目标1.1了解药物排泄的其他途径。1.2熟悉药物胆汁排泄过程及特性;熟悉肠肝循环过程及对药物作用的影响。1.3掌握药物肾排泄的三种机制及影响肾排泄的主要因素;掌握肾清除率的意义及对药物作用的影响。2教学内容2.1药物肾排泄机制:滤过、重吸收、分泌。影响药物肾排泄的因素:肾小球滤过率、药物的脂溶性、pKa、尿液pH、尿量、竞争性分泌抑制作用等。肾清除率的概念、计算及其意义。2.2药物胆汁排泄过程与特性。肠肝循环概念及对药物作用的影响。2.3药物从乳腺、睡液、肺、汗腺的排泄。第七章药物动力学概述1学习目标1.1了解药物动力学发展的过程。1.2熟悉药物浓度与药理效应之间的关系。1.3掌握药物动力学的定义和研究内容:掌握隔室模型的概念及其特性。2教学内容2.1药物动力学的概念,发展简况。2.2药物动力学研究的内容,与相关学科的关系。2.3隔室模型与室的概念。药物转运的速度过程。第八章单室模型1学习目标1.1了解Wanger-Nelson法求吸收速率常数以及血药浓度与尿药浓度的相互关系。1.2熟悉单室血管外给药的血药时关系、参数的计算方法;熟悉静脉注射给药后,利用尿药数据计算药物动力学参数的方法。1.3掌握消除速度常数、半衰期、表观分布容积、清除率、药时曲线下面积几个基本概念的定义、意义、求算方法及单位;掌握单室模型静脉注射和静脉滴注给药的血药时关系、参数求算及相关计算。2教学内容2.1静脉注射单室动力学模型的建立、血药时关系、参数计算及相关计算。静脉注射给药尿药速度法和亏量法计算药动学参数的方法、使用范围及特点。2.2静脉滴注单室动力学模型的建立、血药时关系和参数计算。2.3血管外给药单室动力学模型的建立、血药时关系、残数法、W-N法计算参数的方法及其应用范围。血4

4 1 学习目标 1.1 了解药物排泄的其他途径。 1.2 熟悉药物胆汁排泄过程及特性;熟悉肠肝循环过程及对药物作用的影响。 1.3 掌握药物肾排泄的三种机制及影响肾排泄的主要因素;掌握肾清除率的意义及对药物作用的影响。 2 教学内容 2.1 药物肾排泄机制:滤过、重吸收、分泌。影响药物肾排泄的因素:肾小球滤过率、药物的脂溶性、pKa、 尿液 pH、尿量、竞争性分泌抑制作用等。肾清除率的概念、计算及其意义。 2.2 药物胆汁排泄过程与特性。肠肝循环概念及对药物作用的影响。 2.3 药物从乳腺、唾液、肺、汗腺的排泄。 第七章 药物动力学概述 1 学习目标 1.1 了解药物动力学发展的过程。 1.2 熟悉药物浓度与药理效应之间的关系。 1.3 掌握药物动力学的定义和研究内容;掌握隔室模型的概念及其特性。 2 教学内容 2.1 药物动力学的概念,发展简况。 2.2 药物动力学研究的内容,与相关学科的关系。 2.3 隔室模型与室的概念。药物转运的速度过程。 第八章 单室模型 1 学习目标 1.1 了解 Wanger-Nelson 法求吸收速率常数以及血药浓度与尿药浓度的相互关系。 1.2 熟悉单室血管外给药的血药时关系、参数的计算方法;熟悉静脉注射给药后,利用尿药数据计算药物 动力学参数的方法。 1.3 掌握消除速度常数、半衰期、表观分布容积、清除率、药时曲线下面积几个基本概念的定义、意义、 求算方法及单位;掌握单室模型静脉注射和静脉滴注给药的血药时关系、参数求算及相关计算。 2 教学内容 2.1 静脉注射单室动力学模型的建立、血药时关系、参数计算及相关计算。静脉注射给药尿药速度法和亏 量法计算药动学参数的方法、使用范围及特点。 2.2 静脉滴注单室动力学模型的建立、血药时关系和参数计算。 2.3 血管外给药单室动力学模型的建立、血药时关系、残数法、W-N 法计算参数的方法及其应用范围。血

管外给药尿药速度法、亏量法、W-N法计算参数。血药浓度与尿药浓度的相互关系。第九章多室模型1学习目标1.1了解双室静脉滴注、血管外给药的血药时关系、参数计算及相关计算方法。1.2熟悉隔室模型的判别方法。1.3掌握双室静脉注射给药的血药时关系、参数计算及相关计算方法。2教学内容2.1中央室和周边室的概念。2.2双室静脉注射:模型的建立、血药时关系和参数计算。2.3双室静脉滴注:模型的建立、血药时关系和参数计算。2.4双室血管外给药:模型的建立、血药时关系和参数计算。2.5残数平方和、拟合度以及作图法、AIC法判别隔室模型。第十章重复给药1学习目标1.1了解间歇静脉滴注的血药时关系及参数计算,1.2熟悉重复给药的给药剂量或血药浓度计算方法。1.3掌握从单剂量给药的血药时关系转变为重复给药后的血药时关系的方法;掌握多剂量函数、稳态平均血药浓度、蓄积因子、波动指数的定义和计算方法。2教学内容2.1单室重复静脉注射给药后血药浓度随时间变化的关系,多剂量函数。单室重复口服给药后血药浓度随时间变化的关系。2.2单室重复静脉注射稳态平均血药浓度、达坪分数。2.3重复给药时体内药物量蓄积的计算方法,蓄积因子的定义、含义及计算公式。2.4重复给药时的首剂量和维持量计算方法。2.5间歇性静脉滴注给药后血药时关系,滴注间隔时间的计算。第十一章非线性药物动力学

5 管外给药尿药速度法、亏量法、W-N 法计算参数。血药浓度与尿药浓度的相互关系。 第九章 多室模型 1 学习目标 1.1 了解双室静脉滴注、血管外给药的血药时关系、参数计算及相关计算方法。 1.2 熟悉隔室模型的判别方法。 1.3 掌握双室静脉注射给药的血药时关系、参数计算及相关计算方法。 2 教学内容 2.1 中央室和周边室的概念。 2.2 双室静脉注射:模型的建立、血药时关系和参数计算。 2.3 双室静脉滴注:模型的建立、血药时关系和参数计算。 2.4 双室血管外给药:模型的建立、血药时关系和参数计算。 2.5 残数平方和、拟合度以及作图法、AIC 法判别隔室模型。 第十章 重复给药 1 学习目标 1.1 了解间歇静脉滴注的血药时关系及参数计算。 1.2 熟悉重复给药的给药剂量或血药浓度计算方法。 1.3 掌握从单剂量给药的血药时关系转变为重复给药后的血药时关系的方法;掌握多剂量函数、稳态平均 血药浓度、蓄积因子、波动指数的定义和计算方法。 2 教学内容 2.1 单室重复静脉注射给药后血药浓度随时间变化的关系,多剂量函数。单室重复口服给药后血药浓度随 时间变化的关系。 2.2 单室重复静脉注射稳态平均血药浓度、达坪分数。 2.3 重复给药时体内药物量蓄积的计算方法,蓄积因子的定义、含义及计算公式。 2.4 重复给药时的首剂量和维持量计算方法。 2.5 间歇性静脉滴注给药后血药时关系,滴注间隔时间的计算。 第十一章 非线性药物动力学

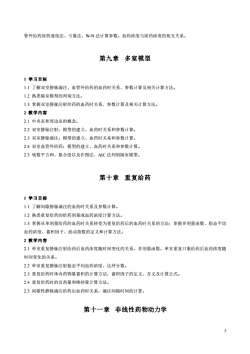

1学习目标1.1了解非线性药物动力学与线性药物动力学的清除率、半衰期、AUC等参数间的不同点。1.2熟悉非线性动力学的识别方法和参数计算方法。1.3掌握非线性动力学的特点、米氏方程及各项参数的意义。2教学内容2.1非线性药物动力学的特点、识别的方法。2.2非线性药物动力学方程:米氏方程,Vm和Km的含义。具米氏过程的药物动力学特征。2.3静脉注射给药后非线性动力学的血药时关系,Vm和Km的计算方法。2.4具非线性过程的药物的清除率、半衰期、AUC的计算。第十二章统计矩原理在药物动力学研究中的应用1学习目标1.1了解尿排泄速度时间关系式的矩量。1.2熟悉用矩量法估算药物动力学参数的方法。1.3掌握零阶矩、一阶矩的基本内容:掌握MRT、MAT、MDT、MDIT的含义及MRT和MAT的估算方法。2教学内容2.1统计矩概念,矩量计算。用矩量计算半衰期、清除率、表观分布容积、平均稳态血药浓度及达稳态时间。尿排泄速率时间曲线的矩量的定义及与血药浓度时间曲线的矩量的关系。2.2矩量法研究药物的释放动力学和吸收动力学。第十三章药物动力学在临床药学中的应用1学习目标1.1了解给药方案个体化和治疗药物监测在临床药学中的应用。1.2熟悉给药方案个体化和治疗药物监测的主要内容。1.3掌握给药方案设计的基本内容;掌握肾功能减退患者的剂量调整方法。2教学内容2.1给药方案设计的一般原则。*根据半衰期、平均稳态血药浓度、最低稳态血药浓度制定给药方案。使稳态血药浓度控制在一定范围内的给药方案。非线性动力学给药方案的设计。2.2给药方案个体化,治疗药物监测在临床中的应用。6

6 1 学习目标 1.1 了解非线性药物动力学与线性药物动力学的清除率、半衰期、AUC 等参数间的不同点。 1.2 熟悉非线性动力学的识别方法和参数计算方法。 1.3 掌握非线性动力学的特点、米氏方程及各项参数的意义。 2 教学内容 2.1 非线性药物动力学的特点、识别的方法。 2.2 非线性药物动力学方程:米氏方程,Vm 和 Km 的含义。具米氏过程的药物动力学特征。 2.3 静脉注射给药后非线性动力学的血药时关系,Vm 和 Km 的计算方法。 2.4 具非线性过程的药物的清除率、半衰期、AUC 的计算。 第十二章 统计矩原理在药物动力学研究中的应用 1 学习目标 1.1 了解尿排泄速度时间关系式的矩量。 1.2 熟悉用矩量法估算药物动力学参数的方法。 1.3 掌握零阶矩、一阶矩的基本内容;掌握 MRT、MAT、MDT、MDIT 的含义及 MRT 和 MAT 的估算方 法。 2 教学内容 2.1 统计矩概念,矩量计算。 用矩量计算半衰期、清除率、表观分布容积、平均稳态血药浓度及达稳态时间。尿排泄速率时间曲线 的矩量的定义及与血药浓度时间曲线的矩量的关系。 2.2 矩量法研究药物的释放动力学和吸收动力学。 第十三章 药物动力学在临床药学中的应用 1 学习目标 1.1 了解给药方案个体化和治疗药物监测在临床药学中的应用。 1.2 熟悉给药方案个体化和治疗药物监测的主要内容。 1.3 掌握给药方案设计的基本内容;掌握肾功能减退患者的剂量调整方法。 2 教学内容 2.1 给药方案设计的一般原则。*根据半衰期、平均稳态血药浓度、最低稳态血药浓度制定给药方案。使稳 态血药浓度控制在一定范围内的给药方案。非线性动力学给药方案的设计。 2.2 给药方案个体化,治疗药物监测在临床中的应用

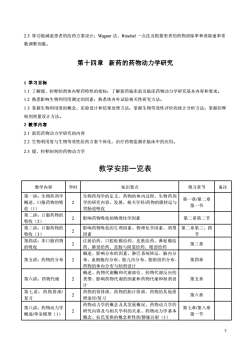

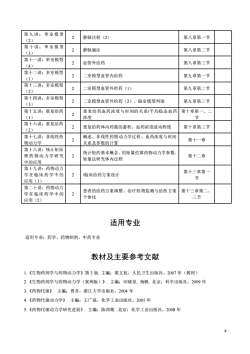

2.3肾功能减退患者的给药方案设计:Wagner法、Ritschel一点法及根据患者的药物清除率和消除速率常数调整剂量。第十四章新药的药物动力学研究1学习目标1.1了解缓、控释制剂体内释药特性的指标:了解新药临床前及临床药物动力学研究基本内容和要求。1.2熟悉影响生物利用度测定的因素:熟悉体内外试验相关性研究方法。1.3掌握生物利用度的概念、实验设计和结果处理方法;掌握生物等效性评价的统计分析方法:掌握控释制剂剂量设计方法。2教学内容2.1新药药物动力学研究的内容2.2生物利用度与生物等效性给药方案个体化,治疗药物监测在临床中的应用。2.3缓、控释制剂的药物动力学教学安排一览表学时备注教学内容知识要点预习章节第一讲:生物药剂学生物药剂学的定义、药物的体内过程、生物药剂第一章/第二章概述、口服药物的吸2学的研究内容、发展、相关学科/药物的膜转运与第一节收(1)胃肠道吸收第二讲:口服药物的2影响药物吸收的物理化学因素第二章第二节吸收(2)第三讲:口服药物的影响药物吸收的生理因素、物理化学因素、剂型第二章第三、四2节吸收(3)因素第四讲:非口服药物注射给药、口腔粘膜给药、皮肤给药、鼻粘膜给2第三章的吸收药、肺部给药、直肠与阴道给药、眼部给药概述、影响分布的因素、淋巴系统转运、脑内分第四章第五讲:药物的分布2布、血细胞内分布、胎儿内分布、脂肪组织分布、药物的体内分布与制剂设计概述、药物代谢酶和代谢部位、药物代谢反应的第六讲:药物代谢2第五章类型、影响药物代谢的因素和药物代谢和制剂设计第七讲:药物排泄/药物的肾排泄、药物的胆汁排泄、药物的其他排2第六章复习泄途径/复习药物动力学的概念及其发展概况、药物动力学的第八讲:药物动力学第七章/第八章2研究内容及与相关学科的关系、药物动力学基本第一节概述/单室模型(1)概念、拉氏变换的概念和性质/静脉注射(1)

7 2.3 肾功能减退患者的给药方案设计:Wagner 法、Ritschel 一点法及根据患者的药物清除率和消除速率常 数调整剂量。 第十四章 新药的药物动力学研究 1 学习目标 1.1 了解缓、控释制剂体内释药特性的指标;了解新药临床前及临床药物动力学研究基本内容和要求。 1.2 熟悉影响生物利用度测定的因素;熟悉体内外试验相关性研究方法。 1.3 掌握生物利用度的概念、实验设计和结果处理方法;掌握生物等效性评价的统计分析方法;掌握控释 制剂剂量设计方法。 2 教学内容 2.1 新药药物动力学研究的内容 2.2 生物利用度与生物等效性给药方案个体化,治疗药物监测在临床中的应用。 2.3 缓、控释制剂的药物动力学 教学安排一览表 教学内容 学时 知识要点 预习章节 备注 第一讲:生物药剂学 概述、口服药物的吸 收(1) 2 生物药剂学的定义、药物的体内过程、生物药剂 学的研究内容、发展、相关学科/药物的膜转运与 胃肠道吸收 第一章/第二章 第一节 第二讲:口服药物的 吸收(2) 2 影响药物吸收的物理化学因素 第二章第二节 第三讲:口服药物的 吸收(3) 2 影响药物吸收的生理因素、物理化学因素、剂型 因素 第二章第三、四 节 第四讲:非口服药物 的吸收 2 注射给药、口腔粘膜给药、皮肤给药、鼻粘膜给 药、肺部给药、直肠与阴道给药、眼部给药 第三章 第五讲:药物的分布 2 概述、影响分布的因素、淋巴系统转运、脑内分 布、血细胞内分布、胎儿内分布、脂肪组织分布、 药物的体内分布与制剂设计 第四章 第六讲:药物代谢 2 概述、药物代谢酶和代谢部位、药物代谢反应的 类型、影响药物代谢的因素和药物代谢和制剂设 计 第五章 第七讲:药物排泄/ 复习 2 药物的肾排泄、药物的胆汁排泄、药物的其他排 泄途径/复习 第六章 第八讲:药物动力学 概述/单室模型(1) 2 药物动力学的概念及其发展概况、药物动力学的 研究内容及与相关学科的关系、药物动力学基本 概念、拉氏变换的概念和性质/静脉注射(1) 第七章/第八章 第一节

第九讲:单室模型2静脉注射(2)第八章第一节(2)第十讲:单室模型2静脉滴注第八章第二节(3)第十一讲:单室模型2血管外给药第八章第三节(4)第十二讲:多室模型2二室模型血管内给药第九章第一节(1)第十三讲:多室模型2第九章第二节二室模型血管外给药(1)(2)第十四讲:多室模型2第九章第三节二室模型血管外给药(2)、隔室模型判别(3)第十五讲:重复给药第十章第一、二重复给药血药浓度与时间的关系/平均稳态血药2节(1)浓度第十六讲:重复给药2重复给药体内药量的蓄积、血药浓度波动程度第十章第三节(2)第十七讲:非线性药概述、非线性药物动力学过程、血药浓度与时间2第十一章物动力学关系及参数的计算第十八讲:统计矩原统计矩的基本概念、用矩量估算药物动力学参数、2理药物动力学研究第十二章矩量法研究体内过程中的应用第十九讲:药物动力第十三章第一2学在临床药学中的/临床给药方案设计节应用(1)第二十讲:药物动力第十三章第二、患者的给药方案调整、治疗药物监测与给药方案2学在临床药学中的个体化三节应用(2)适用专业适用专业:药学、药物制剂、中药专业教材及主要参考文献1.《生物药剂学与药物动力学》第3版.主编:梁文权,人民卫生出版社,2007年(教材)2.《生物药剂学与药物动力学(案例版)》,主编:印晓星,杨帆.北京:科学出版社,2009年3.《药物代谢》,主编:曾苏,浙江大学出版社,2004年4.《药物代谢动力学》,主编:王广基,化学工业出版社,2005年5.《药物代谢动力学研究进展》:主编:陈西敬.北京:化学工业出版社,2008年8

8 第九讲:单室模型 (2) 2 静脉注射(2) 第八章第一节 第十讲:单室模型 (3) 2 静脉滴注 第八章第二节 第十一讲:单室模型 (4) 2 血管外给药 第八章第三节 第十二讲:多室模型 (1) 2 二室模型血管内给药 第九章第一节 第十三讲:多室模型 (2) 2 二室模型血管外给药(1) 第九章第二节 第十四讲:多室模型 (3) 2 二室模型血管外给药(2)、隔室模型判别 第九章第三节 第十五讲:重复给药 (1) 2 重复给药血药浓度与时间的关系/平均稳态血药 浓度 第十章第一、二 节 第十六讲:重复给药 (2) 2 重复给药体内药量的蓄积、血药浓度波动程度 第十章第三节 第十七讲:非线性药 物动力学 2 概述、非线性药物动力学过程、血药浓度与时间 关系及参数的计算 第十一章 第十八讲:统计矩原 理药物动力学研究 中的应用 2 统计矩的基本概念、用矩量估算药物动力学参数、 矩量法研究体内过程 第十二章 第十九讲:药物动力 学在临床药学中的 应用(1) 2 /临床给药方案设计 第十三章第一 节 第二十讲:药物动力 学在临床药学中的 应用(2) 2 患者的给药方案调整、治疗药物监测与给药方案 个体化 第十三章第二、 三节 适用专业 适用专业:药学、药物制剂、中药专业 教材及主要参考文献 1.《生物药剂学与药物动力学》第 3 版. 主编:梁文权,人民卫生出版社,2007 年(教材) 2.《生物药剂学与药物动力学(案例版)》. 主编:印晓星, 杨帆. 北京:科学出版社,2009 年 3.《药物代谢》. 主编:曾苏,浙江大学出版社,2004 年 4.《药物代谢动力学》. 主编:王广基,化学工业出版社,2005 年 5.《药物代谢动力学研究进展》. 主编:陈西敬 .北京:化学工业出版社,2008 年

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《药理学》课程PPT教学课件(Antimicrobial Drugs)39 Inhibitors of Cell Wall Synthesis.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Antimicrobial Drugs)40 Macrolides, Lincomycin, Clindamycin.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Antimicrobial Drugs)38 Principles of Antimicrobial Therapy.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Antimicrobial Drugs)42 Tetracyclines, Chloramphenicol.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Antimicrobial Drugs)41 Aminoglycosides.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Antimicrobial Drugs)43a Quinolones and Urinary Tract Antiseptics.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Antimicrobial Drugs)43b Sulfonamides and other Synthetic Antimicrobial Drugs.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Endocrine Sys)36 thyroid drugs.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Endocrine Sys)34 adrenocortical hormones.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Endocrine Sys)35 insullin.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Cardiovascular Sys)25 treatment for arrthymia2.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Cardiovascular Sys)23 diuretic.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Cardiovascular Sys)20 anti-inflammation drugs.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Cardiovascular Sys)29 treatment for angina pectoris.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Cardiovascular Sys)27 treatment for CHF2.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Cardiovascular Sys)28 Agents Used in Hyperlipidemia.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Central Nervous Sys)12 central nervous system stimulants.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Central Nervous Sys)17 Antiparkin.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Central Nervous Sys)13 anesthesia.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Central Nervous Sys)18 neuroleptic drugs.ppt

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(教案,2012版).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(讲稿,2014版).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)试卷6(答案).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)试卷5(答案).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)试卷6(试题).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)试卷5(试题).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)试卷3(答案).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)试卷4(答案).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)试卷4(试题).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)试卷3(试题).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)试卷2(答案).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)试卷2(试题).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)试卷1(试题).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)试卷1(答案).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)期末考试试卷(C卷,试题).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)期末考试试卷(D卷,试题).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)期末考试试卷(C卷,答案).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)期末考试试卷(D卷,答案).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)期末考试试卷(B卷,答案).doc

- 《生物药剂学与药物动力学》课程教学资源(试卷习题)期末考试试卷(A卷,试题).doc