《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)第六章 控制系统的校正(2/2)

6.3串联校正6.3.1串联超前校正(基于频率响应法)用频率法对系统进行校正的基本思路是:通过所加校正装置,改变系统开环频率特性的形状,即要求校正后系统的开环频率特性具有如下特点:①低频段的增益充分大,满足稳态精度的要求;②中频段的幅频特性的斜率为-20dB/dec,并具有较宽的频带,这一要求是为了系统具有满意的动态性能;③高频段要求幅值迅速衰减,以较少噪声的影响。用频率法对系统进行超前校正的基本原理,是利用超前校正网络的相位超前特性来增大系统的相位裕量,以达到改善系统瞬态响应的目点。为此,要求校正网络最大的相位超前角出现在系统的截止频率(剪切频率)处。对截止频率没有特别要求时。用频率法对系统进行串联超前校正的一般步骤可归纳为:①根据稳态误差的要求,确定开环增益K。②根据所确定的开环增益K,画出未校正系统的波特图,计算未校正系183

183 6.3 串联校正 6.3.1 串联超前校正(基于频率响应法) 用频率法对系统进行校正的基本思路是:通过所加校正装置,改变系 统开环频率特性的形状,即要求校正后系统的开环频率特性具有如下特点: 低频段的增益充分大,满足稳态精度的要求; 中频段的幅频特性的斜率为-20dB/dec,并具有较宽的频带,这一要求是 为了系统具有满意的动态性能; 高频段要求幅值迅速衰减,以较少噪声的影响。 用频率法对系统进行超前校正的基本原理,是利用超前校正网络的相 位超前特性来增大系统的相位裕量,以达到改善系统瞬态响应的目点。为 此,要求校正网络最大的相位超前角出现在系统的截止频率(剪切频率) 处。 对截止频率没有特别要求时。 用频率法对系统进行串联超前校正的一般步骤可归纳为: 根据稳态误差的要求,确定开环增益 K。 根据所确定的开环增益 K,画出未校正系统的波特图,计算未校正系

统的相位裕度。③根据截止频率の的要求,计算超前网络参数a和T关键是选择最大超前角频率等于要求的系统截止频率,即㎡=の°,以保证系统的响应速度,并充分利用网络的相角超前特性。显然,のm=の°成立的条件是(6-35)- L,(o*) = L.(o.)= 10lg a1由上式可求出a T:(6-36)OmVa由(6-36)求出T。④验证已校正系统的相位裕度"。③由给定的相位裕度值计算超前校正装置提供的相位超前量?,即←补偿β=m=不给定的校正前是用于补偿因超前校正装置的引入,使系统截止频率增大而增加的相角滞后量。ε值通常是这样估计的:如果未校正系统的开环对数幅频特性在截止频率处的斜率为-40dB/dec,一般取s=5°~10°;如果为-60dB/dec则取=15°~20°。1+sin m④根据所确定的最大相位超前角?按a=(6-37)-sinm算出a的值。184

184 统的相位裕度 。 根据截止频率 c 的要求,计算超前网络参数 a 和 T;关键是选择最大 超前角频率等于要求的系统截止频率,即 m c = ,以保证系统的响应速度, 并充分利用网络的相角超前特性。显然, m c = 成立的条件是 − Lo (c ) = Lc (c ) =10lg a (6-35) 由上式可求出 a a T m 1 = (6-36) 由(6-36)求出T。 验证已校正系统的相位裕度 。 由给定的相位裕度值 ,计算超前校正装置提供的相位超前量 ,即 补偿 给定的 校正前 = = − + m 是用于补偿因超前校正装置的引入,使系统截止频率增大而增加的相 角滞后量。 值通常是这样估计的:如果未校正系统的开环对数幅频特性在 截止频率处的斜率为-40dB/dec,一般取 = 5 ~10 ;如果为-60dB/dec 则取 =15 ~ 20。 根据所确定的最大相位超前角 m 按 m m a 1 sin 1 sin − + = (6-37) 算出 a 的值

③计算校正装置在の㎡处的幅值10lga(图6-10)。由未校正系统的对数幅频特性曲线,求得其幅值为-10lga处的频率,该频率の,就是校正后系统的开环截止频率o°,即o°=のm。③确定校正网络的转折频率の和の2。0 = : 02=0m aVa①画出校正后系统的波特土并演算相位裕度时候满足要求?如果不满足,则需增大?值,从第③步,开始重新进行计算。4K例6-1.某一单位反馈系统的开环传递函数为G(s)=,设计一个超s(s + 2)前校正装置,使校正后系统的静态速度误差系数K,=20s-1,相位裕度≥50°,增益裕度20lgh不小于10dB。解:①根据对静态速度误差系数的要求,确定系统的开环增益K。4KK=10K, = lim s=2K=20,s>0 s(s+2)当K=10时,未校正系统的开环频率特性为4020-90°-arctg WG(jo) =jo(j+2)/1+(9)②绘制未校正系统的伯特图,如图6-16中的蓝线所示。由该图可知未185

185 计算校正装置在 m 处的幅值 10lga (图 6-10)。由未校正系统的对数幅 频特性曲线,求得其幅值为-10lga 处的频率,该频率 m 就是校正后系统的 开环截止频率 c ,即 c = m 。 确定校正网络的转折频率 1和2。 a m 1 = ,2 = m a 画出校正后系统的波特土,并演算相位裕度时候满足要求?如果不满 足,则需增大 值,从第步,开始重新进行计算。 例6-1.某一单位反馈系统的开环传递函数为 ( 2) 4 ( ) + = s s K G s ,设计一个超 前校正装置,使校正后系统的静态速度误差系数 1 20 − K = s v ,相位裕度 50, 增益裕度 20lg h 不小于 10dB。 解:根据对静态速度误差系数的要求,确定系统的开环增益 K。 2 20 ( 2) 4 lim 0 = = + = → K s s K K s s v , K =10 当 K =10 时,未校正系统的开环频率特性为 2 90 ) 2 1 ( 20 ( 2) 40 ( ) 2 arctg j j G j − − + = + = 绘制未校正系统的伯特图,如图 6-16 中的蓝线所示。由该图可知未

校正系统的相位裕度为=17*也可计算20= 1 0= 6.17 = 17.960 /1+(-)3③根据相位裕度的要求确定超前校正网络的相位超前角Φ=-1+6=50°-17°+5°=3801+sinPm_1+sin380④由式(6-37)知= 4.2Ia=1-sinPm1-sin380③超前校正装置在㎡处的幅值为10lga=10lg4.2=6.2dB,据此,在为校正系统的开环对数幅值为-6.2dB对应的频率の=0㎡m=9s-l,这一频率就是校正后系统的截止频率Q+0*也可计算20lg20-20g0-20lg/1+-6.240=8.93186

186 校正系统的相位裕度为 = 17 *也可计算 1 ) 2 1 ( 20 2 = + = 6.17 = 17.96 根据相位裕度的要求确定超前校正网络的相位超前角 = − + = 50 −17 + 5 = 38 1 由式(6-37)知 4.2 1 sin 38 1 sin 38 1 sin 1 sin = − + = − + = m m a 超前校正装置在 m 处的幅值为 10lg a = 10lg 4.2 = 6.2dB ,据此,在为校正系统的开环对数幅值为− 6.2dB 对应的频率 1 9 − =m = s ,这一频率就是校正后系统的截止频率 c *也可计算 6.2 4 20lg 20 20lg 20lg 1 2 − − + = − = 8.93

40200-20-40-6010'10°10-100-120F-140-160-18010'10°1040200-20-40-6010°1010500-50-100-150-20010010'10187

187 100 101 102 -60 -40 -20 0 20 40 100 101 102 -180 -160 -140 -120 -100 100 101 102 -60 -40 -20 0 20 40 100 101 102 -200 -150 -100 -50 0 50

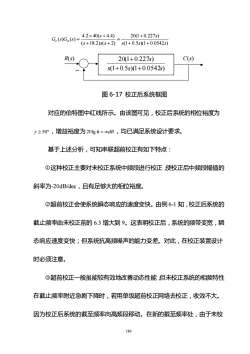

40200-20-40-6010°10'102500-50-100-150-20010°10'102图6-16校正后系统框图③计算超前校正网络的转折频率10m=TVam-%=44, 02 = 0ma =9/4.2=1840 =Va4.2G.(s) = S+ 4.4= 0.238 1+0.227sS+18.21+0.054s为了补偿因超前校正网络的引入而造成系统开环增益的衰减,必须使附加放大器的放大倍数为a=4.2①校正后系统的框图如图6-17所示,其开环传递函数为188

188 100 101 102 -60 -40 -20 0 20 40 100 101 102 -200 -150 -100 -50 0 50 图 6-16 校正后系统框图 计算超前校正网络的转折频率 T a m 1 = 4.4 4.2 9 1 = = = a m ,2 =m a = 9 4.2 =18.4 s s s s G s c 1 0.054 1 0.227 0.238 18.2 4.4 ( ) + + = + + = 为了补偿因超前校正网络的引入而造成系统开环增益的衰减,必须使 附加放大器的放大倍数为 a=4.2 校正后系统的框图如图 6-17 所示,其开环传递函数为

20(1+0.227s4.2×40(s +4.4)Ge(s)G。(s)=(s+18.2)s(s+2)s(1+0.5s)(1+0.0542s)R(s)C(s)20(1+0.227s)s(1+0.5s)(1 + 0.0542s)图6-17校正后系统框图对应的伯特图中红线所示。由该图可见,校正后系统的相位裕度为y≥50°,增益裕度为20lgh=odB,均已满足系统设计要求。基于上述分析,可知串联超前校正有如下特点:①这种校正主要对未校正系统中频段进行校正使校正后中频段幅值的斜率为-20dB/dec,且有足够大的相位裕度②超前校正会使系统瞬态响应的速度变快。由例6-1知,校正后系统的截止频率由未校正前的6.3增大到9。这表明校正后,系统的频带变宽,瞬态响应速度变快;但系统抗高频噪声的能力变差。对此,在校正装置设计时必须注意。③超前校正一般虽能较有效地改善动态性能,但未校正系统的相频特性在截止频率附近急剧下降时,若用单级超前校正网络去校正,收效不大。因为校正后系统的截至频率向高频段移动。在新的截至频率处,由于未校189

189 (1 0.5 )(1 0.0542 ) 20(1 0.227 ) ( 18.2) ( 2) 4.2 40( 4.4) ( ) ( ) s s s s s s s s G s G s c o + + + = + + + = − R(s) C(s) (1 0.5 )(1 0.0542 ) 2 0(1 0.227 ) s s s s + + + 图 6-17 校正后系统框图 对应的伯特图中红线所示。由该图可见,校正后系统的相位裕度为 50 ,增益裕度为 20lg h = dB ,均已满足系统设计要求。 基于上述分析,可知串联超前校正有如下特点: 这种校正主要对未校正系统中频段进行校正,使校正后中频段幅值的 斜率为-20dB/dec,且有足够大的相位裕度。 超前校正会使系统瞬态响应的速度变快。由例 6-1 知,校正后系统的 截止频率由未校正前的 6.3 增大到 9。这表明校正后,系统的频带变宽,瞬 态响应速度变快;但系统抗高频噪声的能力变差。对此,在校正装置设计 时必须注意。 超前校正一般虽能较有效地改善动态性能,但未校正系统的相频特性 在截止频率附近急剧下降时,若用单级超前校正网络去校正,收效不大。 因为校正后系统的截至频率向高频段移动。在新的截至频率处,由于未校

正系统的相角滞后量过大,因而用单级的超前校正网络难以获得较大的相位裕度。6.3.2串联滞后校正(基于频率响应法由于滞后校正网络具有低通滤波器的特性,因而当它与系统的不可变部分串联相连时,会使系统开环频率特性的中频和高频段增益降低和截止频率の.减小,从而有可能使系统获得足够大的相位裕度,它不影响频率特性的低频段。由此可见,滞后校正在一定的条件下,也能使系统同时满足动态和静态的要求。不难看出,滞后校正的不足之处是:校正后系统的截止频率会减小,瞬态响应的速度要变慢;在截止频率の。处,滞后校正网络会产生一定的相角滞后量。为了使这个滞后角尽可能地小,理论上总希望G.(s)两个转折频率のi,0比の。越小越好,但考虑物理实现上的可行性,一般取=二=(0.25 ~ 0.1)o。为宜。02=元①在系统响应速度要求不高而抑制噪声电平性能要求较高的情况下,可考虑采用串联滞后校正。②保持原有的已满足要求的动态性能不变,而用以提高系统的开环增190

190 正系统的相角滞后量过大,因而用单级的超前校正网络难以获得较大的相 位裕度。 6.3.2 串联滞后校正(基于频率响应法) 由于滞后校正网络具有低通滤波器的特性,因而当它与系统的不可变 部分串联相连时,会使系统开环频率特性的中频和高频段增益降低和截止 频率 c 减小,从而有可能使系统获得足够大的相位裕度,它不影响频率特 性的低频段。由此可见,滞后校正在一定的条件下,也能使系统同时满足 动态和静态的要求。 不难看出,滞后校正的不足之处是:校正后系统的截止频率会减小, 瞬态响应的速度要变慢;在截止频率 c 处,滞后校正网络会产生一定的相 角滞后量。为了使这个滞后角尽可能地小,理论上总希望 G (s) c 两个转折频 率 1 2比c , 越小越好,但考虑物理实现上的可行性,一般取 ( ) c T 0.25 ~ 0.1 1 2 = = 为宜。 在系统响应速度要求不高而抑制噪声电平性能要求较高的情况下,可 考虑采用串联滞后校正。 保持原有的已满足要求的动态性能不变,而用以提高系统的开环增

益,减小系统的稳态误差。如果所研究的系统为单位反馈最小相位系统,则应用频率法设计串联滞后校正网络的步骤如下:①根据稳态性能要求,确定开环增益K;②利用已确定的开环增益,画出未校正系统对数频率特性曲线,确定未校正系统的截止频率。、相位裕度和幅值裕度h(dB);③选择不同的°,计算或查出不同的值,在伯特图上绘制(o°)曲线;④根据相位裕度"要求,选择已校正系统的截止频率の”;考虑到滞后网络在新的截止频率°处,会产生一定的相角滞后β。(o),因此,下列等式成立:= r(o) +Pc()2←个(6-38)指标要求值可取-6°根据(6-38)的计算结果,在(の°)曲线上可查出相应的の°值。③根据下述关系确定滞后网络参数b和T如下:20lgb+L(o°)=0(6-39)二=0.10°(6-40)bT191

191 益,减小系统的稳态误差。 如果所研究的系统为单位反馈最小相位系统,则应用频率法设计串联 滞后校正网络的步骤如下: 根据稳态性能要求,确定开环增益 K; 利用已确定的开环增益,画出未校正系统对数频率特性曲线,确定未 校正系统的截止频率 c 、相位裕度 和幅值裕度 h(dB) ; 选择不同的 c ,计算或查出不同的 值,在伯特图上绘制 ( ) c 曲线; 根据相位裕度 要求,选择已校正系统的截止频率 c ;考虑到滞后 网络在新的截止频率 c 处,会产生一定的相角滞后 ( ) c c ,因此,下列等式 成立: − = + 6 ( ) ( ) 指标要求值 可取 c c c (6-38) 根据(6-38)的计算结果,在 ( ) c 曲线上可查出相应的 c 值。 根据下述关系确定滞后网络参数 b 和 T 如下: 20lg b + L(c ) = 0 (6-39) c bT = 0.1 1 (6-40)

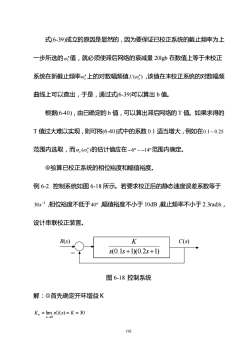

式(6-39)成立的原因是显然的,因为要保证已校正系统的截止频率为上一步所选的の°值,就必须使滞后网络的衰减量201gb在数值上等于未校正系统在新截止频率の°上的对数幅频值L(°),该值在未校正系统的对数幅频曲线上可以查出,于是,通过式(6-39)可以算出b值根据(6-40),由已确定的b值,可以算出滞后网络的T值。如果求得的T值过大难以实现,则可将(6-40)式中的系数0.1适当增大,例如在0.1~0.25范围内选取,而.(@)的估计值应在-6°~-14°范围内确定。③验算已校正系统的相位裕度和幅值裕度。例6-2.控制系统如图6-18所示。若要求校正后的静态速度误差系数等于30s-l相位裕度不低于40°幅值裕度不小于10dB截止频率不小于2.3rad/s,设计串联校正装置。KR(s)C(s)s(0.1s + 1)(0.2s + 1)图6-18控制系统解:①首先确定开环增益KK, = lim sG(s) = K = 30S→(192

192 式(6-39)成立的原因是显然的,因为要保证已校正系统的截止频率为上 一步所选的 c 值,就必须使滞后网络的衰减量 20lgb 在数值上等于未校正 系统在新截止频率 c 上的对数幅频值 ( ) L c ,该值在未校正系统的对数幅频 曲线上可以查出,于是,通过式(6-39)可以算出 b 值。 根据(6-40),由已确定的 b 值,可以算出滞后网络的 T 值。如果求得的 T 值过大难以实现,则可将(6-40)式中的系数 0.1 适当增大,例如在 0.1~ 0.25 范围内选取,而 ( ) c c 的估计值应在− 6 ~ −14 范围内确定。 验算已校正系统的相位裕度和幅值裕度。 例 6-2. 控制系统如图 6-18 所示。若要求校正后的静态速度误差系数等于 1 30 − s ,相位裕度不低于 40 ,幅值裕度不小于 10dB,截止频率不小于 2.3rad/s, 设计串联校正装置。 − R(s) C(s) s(0.1s +1)(0.2s +1) K 图 6-18 控制系统 解:首先确定开环增益 K lim ( ) 30 0 = = = → K sG s K s v

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)第六章 控制系统的校正(1/2).doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)第五章 线性系统的频域分析法(2/2).doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)第五章 线性系统的频域分析法(1/2).doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)第二章 控制系统的数学模型(2/2).doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)第二章 控制系统的数学模型(1/2).doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)第三章 线性系统的时域分析法.doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)第一章 自动控制的一般概念.doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)梅逊公式.doc

- 《自动控制原理》课程教学大纲 Automatic Control Theory.pdf

- 《电路》课程教学资源(PPT课件)第四章 电路定理.ppt

- 《电路》课程教学资源(PPT课件)第一章 电路模型和电路定律.ppt

- 《电路》课程教学资源(PPT课件)第十三章 非正弦周期电流电路和信号的频谱.ppt

- 《电路》课程教学资源(PPT课件)第二章 电阻电路的等效变换.ppt

- 《电路》课程教学资源(PPT课件)第三章 电阻电路的一般分析.ppt

- 《电路》课程教学资源(PPT课件)第五章 含有运算放大器的电阻电路.ppt

- 《电路》课程教学资源(PPT课件)第六章 储能元件.ppt

- 《电路》课程教学资源(PPT课件)第七章 一阶电路和二阶电路的时域分析.ppt

- 《电路》课程教学资源(PPT课件)第九章 正弦稳态电路的分析.ppt

- 《电路》课程教学资源(PPT课件)第八章 相量法.ppt

- 《电路》课程教学资源(PPT课件)第十章 含有耦合电感的电路.ppt

- 内蒙古科技大学:《自动控制原理》课程教学实验指导书(共十个实验).doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(作业习题)自测题(1)题目.doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(作业习题)自测题(1)答案.doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(作业习题)课后部分习题和答案.doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(参考资料)自动控制原理总复习.doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(参考资料)自动控制原理复习资料.doc

- 《自动控制原理》课程教学课件(PPT讲稿)自动控制原理总结(共七章).ppt

- 《自动控制原理》课程教学资源(PPT课件)第一章 绪论.ppt

- 《自动控制原理》课程教学资源(PPT课件)第三章 控制系统的稳定性及特性.ppt

- 《自动控制原理》课程教学资源(PPT课件)第四章 线性控制系统的动静态分析.ppt

- 《自动控制原理》课程教学资源(PPT课件)第二章 控制系统的数学模型.ppt

- 《电路》课程教学大纲 Electric Circuit(理论).pdf

- 《电路》课程教学大纲 Experiment in Circuits(电路原理实验).pdf

- 《电气控制技术》课程教学大纲 Electric Control Technology.pdf

- 《机械控制工程基础》课程教学大纲 The Machine Control Engineering Foundation.pdf

- 《机械控制工程基础》课程授课教案(讲稿)第06章 系统稳定性分析.doc

- 《机械控制工程基础》课程授课教案(讲稿)第05章 系统频率响应分析.doc

- 《机械控制工程基础》课程授课教案(讲稿)第04章 时间响应分析.doc

- 《机械控制工程基础》课程授课教案(讲稿)第03章 系统的数学模型.doc

- 《机械控制工程基础》课程授课教案(讲稿)第01章 绪论.doc