《自动控制原理》课程教学资源(PPT课件)第二章 控制系统的数学模型

第二章控制系统的数学模型*2.1引言2.2系统的微分方程2.3传递函数2.4结构图X2.5信号流图?2.6 小结X

第二章 控制系统的数学模型 ❖ 2.1 引言 ❖ 2.2 系统的微分方程 ❖ 2.3 传递函数 ❖ 2.4 结构图 ❖ 2.5 信号流图 ❖ 2.6 小结

2.1引言知识体系描述分析控制系统评价系统的性能:时域:微分方程时域中分析稳定性复域:“传递函数复域中分析快速性(动态性能)频域:频率特性频域中分析准确性(稳态性能)校正系统

控制系统 时域:微分方程 复域:传递函数 频域:频率特性 2.1 引言 知识体系 描述 分析 时域中分析 复域中分析 频域中分析 评价系统的性能: 稳定性 快速性(动态性能) 准确性(稳态性能) 校正系统

2.1引言数学模型:描述系统各变量之间相互关系的数学表达式微分方程与时域模型:以时间为自变量,描述各变量的大8小以及各变量的变化趋势(变量的导数)之间关系最基本的数学工具就是微分方程。这种在时间域上建立的数学关系称为时域模型。复频域模型:对于线性定常系统,可以利用拉普拉斯变换和傅里叶变换,将时域模型转换为复频域模型。、本章重点:建立控制系统的微分方程模型传递函数模型结构图模型以及信号流图模型

2.1 引言 ❖ 数学模型:描述系统各变量之间相互关系的数学表达式. ❖ 微分方程与时域模型:以时间为自变量,描述各变量的大 小以及各变量的变化趋势(变量的导数)之间关系最基本 的数学工具就是微分方程。这种在时间域上建立的数学关 系称为时域模型。 ❖ 复频域模型:对于线性定常系统,可以利用拉普拉斯变换 和傅里叶变换,将时域模型转换为复频域模型。 ❖ 本章重点: 建立控制系统的微分方程模型 传递函数模型 结构图模型以及信号流图模型

2.1引言几种模型间的关系微分方程时域(t)F(o)L(s)Fl()L-/s)系统inES频率特性传递函数频域(の)复数域(s)s-o

2.1 引言 几种模型间的关系 微分方程 时域(t) 传递函数 复数域(s) 频率特性 频域() L(s) L -1 (s) F() F-1 () s=j j =s 系统

2.2 系统的微分方程线性定常系统为本书主要研究的系统线性系统:满足线性叠加原理直观地看:系统输入值与输出值的函数波形不变化。线性叠加原理输入激励:u(t),u2(t),对应输出响应:yi(t),y2(t)有:若输入cu;(t)+βuz(t),则输出响应:ayi(t)+y2(t)本节要点:线性元件的微分方程,非线性微分方程的线性化,线性系统微分方程的编写

2.2 系统的微分方程 ❖ 线性定常系统为本书主要研究的系统。 ❖ 线性系统:满足线性叠加原理。 ●直观地看:系统输入值与输出值的函数波形不 变化。 ❖ 本节要点:线性元件的微分方程,非线性微 分方程的线性化,线性系统微分方程的编写 线性叠加原理 输入激励:u1 (t), u2 (t), 对应输出响应:y1 (t), y2 (t) 有:若输入u1 (t) + u2 (t), 则输出响应:y1 (t) + y2 (t)

2.2系统的微分方程列写物理系统的微分方程步骤(1)定义系统及其组成元件,确定各元件的输入量和输出量确定系统的输入量、中间变量和输出量(2)确定必要的假设条件(3)根据系统自身的物理规律列写各组成元件的原始方程(4)消去中间变量建立系统描述输出量与输入量之间关系的微分方程(5)若是线性方程,方程左右两边导数项按降幂排列输出量有关各项=》方程左边d'xdx如:m+kr=F输入量有关各项=》方程右边十dtdt?若为非线性方程,线性化处理

2.2 系统的微分方程 ❖ 列写物理系统的微分方程步骤: (1)定义系统及其组成元件,确定各元件的输入量和输出量, 确定系统的输入量、中间变量和输出量。 (2)确定必要的假设条件。 (3)根据系统自身的物理规律列写各组成元件的原始方程。 (4)消去中间变量建立系统描述输出量与输入量之间关系的 微分方程。 (5)若是线性方程,方程左右两边导数项按降幂排列 输出量有关各项=〉方程左边 输入量有关各项=〉方程右边 若为非线性方程,线性化处理。 kx F dt dx f dt d x m + + = 2 2 如 :

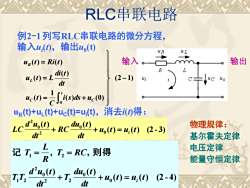

RLC串联电路例2-1列写RLC串联电路的微分方程输入u(t),输出uo(t)URUL输出输入ur(t) = Ri(t)一ZRdi(t)ur(t)= L(2-1)uiuC&1dtuc(t)=J'i(s)ds + uc(0)our(t)+uL(t)+uc(t)=u(t),消去i(t)得:物理规律:d'u,(t)duo(t)LC+RC+uo(t)=u;(t) (2-3)dt?dt基尔霍夫定律1电压定律记T,=RC,则得TR能量守恒定律d'uo(t)du,(t)T,T,+T,+uo(t)=u,(t)(2-4)dt2dt

输入 输出 ( ) ( ) (2 - 3) ( ) ( ) 0 0 2 0 2 u t u t dt du t RC dt d u t LC + + = i ( ) ( ) (2 - 4) ( ) ( ) , , 0 0 2 2 0 2 1 2 1 2 u t u t dt du t T dt d u t T T T RC R L T + + = i 记 = = 则 得 例2-1 列写RLC串联电路的微分方程, 输入ui (t),输出u0 (t) uR(t)+uL (t)+uC(t)=ui (t),消去i(t)得: RLC串联电路 物理规律: 基尔霍夫定律 电压定律 能量守恒定律 (2 1) ( ) (0) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 − = + = = C t C L R i s ds u C u t dt di t u t L u t Ri t

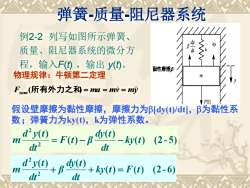

弹簧-质量-阻尼器系统例2-2列写如图所示弹簧aty3质量、阻尼器系统的微分方程,输入F(t),输出y(t)。黏性摩擦β物理规律:牛顿第二定理mFum(所有外力之和=ma=mi=miFC假设壁摩擦为黏性摩擦,摩擦力为β[dy(t)/dtl,β为黏性系数;弹簧力为ky(t),k为弹性系数。d'y(t)dy(t)F(t)-B-ky(t)(2-5)mdt?dtd'y(t)dy(t)+β+ ky(t) = F(t)(2-6)mdt?dt

弹簧-质量-阻尼器系统 例2-2 列写如图所示弹簧、 质量、阻尼器系统的微分方 程,输入F(t) ,输出 y(t)。 物理规律:牛顿第二定理 ( ) (2 - 5) ( ) ( ) ( ) 2 2 ky t dt dy t F t β dt d y t m = − − ( ) ( ) (2 - 6) ( ) ( ) 2 2 ky t F t dt dy t β dt d y t m + + = F ma mv my sum (所有外力之和) = = = 假设壁摩擦为黏性摩擦,摩擦力为[dy(t)/dt],为黏性系 数;弹簧力为ky(t),k为弹性系数

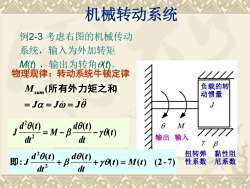

机械转动系统例2-3考虑右图的机械传动系统,输入为外加转矩M(t),输出为转角t)物理规律:转动系统牛顿定律负载的转M(所有外力矩之和动惯量=Jα=Jo=Jed'°0(t)do(t)0Mβy(t)M-输出输入dt?dtYβ黏性阻扭转弹1e(t)de(t)2即:性系数尼系数+βy(t) = M(t)(2-7)+1dt?dt

( ) ( ) ( ) 2 2 t dt d t M dt d t J = − − 负载的转 动惯量 黏性阻 尼系数 扭转弹 性系数 输出 输入 机械转动系统 例2-3 考虑右图的机械传动 系统,输入为外加转矩 M(t) ,输出为转角(t)。 ( ) ( ) (2 - 7) ( ) ( ) : 2 2 t M t dt d t dt d t J + + = 即 物理规律:转动系统牛顿定律 J J J Msum = = = (所有外力矩之和)

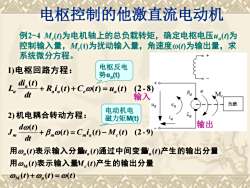

电枢控制的他激直流电动机例2-4M(t)为电机轴上的总负载转矩,确定电枢电压u(t)为控制输入量,M(t)为扰动输入量,角速度の(t)为输出量,求系统微分方程。电枢反电1)电枢回路方程:势ea(t)di.(t)+0(2-8)+R.i.(t)+C.o(t)=u.(t)aR.dt输入负裁ua-电动机电2)机电耦合转动方程:Lo磁力矩M(t)输出do(t)βmo(t)=Cmi.(t)-M.(t)(2-9)mdt用の(t)表示输入分量u(t)通过中间变量(t)产生的输出分量用の(t)表示输入量M(t)产生的输出分量W(t) +0, (t) = w(t)

输入 输出 电枢控制的他激直流电动机 ( ) ( ) ( ) (2 - 8) ( ) 1) R i t C t u t dt di t L a a e a a a + + = 电枢回路方程: ( ) ( ) ( ) (2 - 9) ( ) 2) t C i t M t dt d t Jm + m = m a − c 机电耦合转动方程: 例2-4 Mc (t)为电机轴上的总负载转矩,确定电枢电压ua (t)为 控制输入量,Mc (t)为扰动输入量,角速度(t)为输出量,求 系统微分方程。 电枢反电 势ea (t) 电动机电 磁力矩M(t) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) M M t t t t M t t u t i t u c u a a + = 用 表示输入量 产生的输出分量 用 表示输入分量 通过中间变量 产生的输出分量

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《自动控制原理》课程教学资源(PPT课件)第四章 线性控制系统的动静态分析.ppt

- 《自动控制原理》课程教学资源(PPT课件)第三章 控制系统的稳定性及特性.ppt

- 《自动控制原理》课程教学资源(PPT课件)第一章 绪论.ppt

- 《自动控制原理》课程教学课件(PPT讲稿)自动控制原理总结(共七章).ppt

- 《自动控制原理》课程教学资源(参考资料)自动控制原理复习资料.doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(参考资料)自动控制原理总复习.doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(作业习题)课后部分习题和答案.doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(作业习题)自测题(1)答案.doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(作业习题)自测题(1)题目.doc

- 内蒙古科技大学:《自动控制原理》课程教学实验指导书(共十个实验).doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)第六章 控制系统的校正(2/2).doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)第六章 控制系统的校正(1/2).doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)第五章 线性系统的频域分析法(2/2).doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)第五章 线性系统的频域分析法(1/2).doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)第二章 控制系统的数学模型(2/2).doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)第二章 控制系统的数学模型(1/2).doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)第三章 线性系统的时域分析法.doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)第一章 自动控制的一般概念.doc

- 《自动控制原理》课程教学资源(电子教案)梅逊公式.doc

- 《自动控制原理》课程教学大纲 Automatic Control Theory.pdf

- 《电路》课程教学大纲 Electric Circuit(理论).pdf

- 《电路》课程教学大纲 Experiment in Circuits(电路原理实验).pdf

- 《电气控制技术》课程教学大纲 Electric Control Technology.pdf

- 《机械控制工程基础》课程教学大纲 The Machine Control Engineering Foundation.pdf

- 《机械控制工程基础》课程授课教案(讲稿)第06章 系统稳定性分析.doc

- 《机械控制工程基础》课程授课教案(讲稿)第05章 系统频率响应分析.doc

- 《机械控制工程基础》课程授课教案(讲稿)第04章 时间响应分析.doc

- 《机械控制工程基础》课程授课教案(讲稿)第03章 系统的数学模型.doc

- 《机械控制工程基础》课程授课教案(讲稿)第01章 绪论.doc

- 《机械控制工程基础》课程授课教案(讲稿)第02章 拉普拉斯变换.doc

- 《机械控制工程基础》课程教学资源(PPT课件)第一章 绪论.ppt

- 《机械控制工程基础》课程教学资源(PPT课件)第七章 系统校正.ppt

- 《机械控制工程基础》课程教学资源(PPT课件)第三章 系统的数学模型.ppt

- 《机械控制工程基础》课程教学资源(PPT课件)第二章 拉普拉斯变换.ppt

- 《机械控制工程基础》课程教学资源(PPT课件)第五章 系统频率响应分析.ppt

- 《机械控制工程基础》课程教学资源(PPT课件)第六章 系统稳定性分析.ppt

- 《机械控制工程基础》课程教学资源(PPT课件)第四章 时间响应的时域分析.ppt

- 《过程装备控制技术及应用》课程教学大纲 Technology and application of process equipment control.pdf

- 华北理工大学:《自动控制原理》课程教学大纲 Automatic Control Theory.doc

- 华北理工大学:《自动控制原理》课程授课教案(讲稿,任课教师:刘东辉).doc