安徽大学:《美学》课程授课教案(授课教师:宛小平、钱立火、伏爱华、刘笑非)

安微大学本科教学课程教案 “莴博量雪 行坚整就 课程名称 美学原理 课程代码 ZJ43009 开课单位: 哲学系 授课教师:宛小平、钱立火、伏爱华、刘笑非 职称学位:教授学士、副教授博士、副教授博士、讲师博士 开课时间:二OO五至二O一二学年第二学期

安徽大学本科教学课程教案 课程名称: 美学原理 课程代码: ZJ43009 开课单位: 哲学系 授课教师: 宛小平、钱立火、伏爱华、刘笑非 职称/学位:教授/学士、副教授/博士、副教授/博士、讲师/博士 开课时间:二○○五至二○一二学年第 二 学期

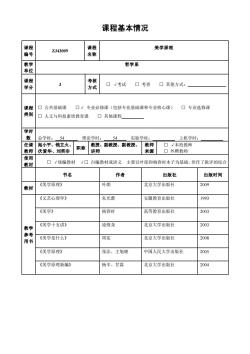

课程基本情况 课程 Z43009 课程 美学原理 编号 名称 型 哲学系 课程 考核 学分 方式 口√考试口考查口其他方式: 口公共基础课 口√专业必修课(包括专业基础课和专业核心课) 口专业选修课 类别 口人文与科技素质教有课 口其他课程 学 总学时:54 理论学时: 54 实验学时: 上机学时: 任课宛小平、钱立火、 教授、副教授、副教授、教师口√本校教师 教师伏爱华、刘笑非 职称讲师 来源口外聘教师 使用 材 口√统编教材√口自编教材或讲义主要以叶郎和杨春时本子为基础,但作了批评的综合 书名 作者 出版社 出版时间 《美学原理》 教材 叶朗 北京大学出版社 2009 《文艺心理学》 朱光潜 安徽教育出版社 1993 《美学》 杨春时 高等教育出版社 2003 散学 《美学十五讲》 凌继尧 北京大学出版社 2003 书 《美学是什么》 周宪 北京大学出版社 2008 《美学原理》 张法、王旭晓 中国人民大学出版社 2005 《美学原理新编》 杨辛、甘霖 北京大学出版社 2004

课程基本情况 课程 编号 ZJ43009 课程 名称 美学原理 教学 单位 哲学系 课程 学分 3 考核 方式 □ √考试 □ 考查 □ 其他方式: 课程 类别 □ 公共基础课 □√ 专业必修课(包括专业基础课和专业核心课) □ 专业选修课 □ 人文与科技素质教育课 □ 其他课程 学时 数 总学时: 54 理论学时: 54 实验学时: 上机学时: 任课 教师 宛小平、钱立火、 伏爱华、刘笑非 职称 教授、副教授、副教授、 讲师 教师 来源 □ √本校教师 □ 外聘教师 使用 教材 □ √统编教材 √□ 自编教材或讲义 主要以叶郎和杨春时本子为基础,但作了批评的综合 书名 作者 出版社 出版时间 教材 《美学原理》 叶朗 北京大学出版社 2009 教学 参考 用书 《文艺心理学》 朱光潜 安徽教育出版社 1993 《美学》 杨春时 高等教育出版社 2003 《美学十五讲》 凌继尧 北京大学出版社 2003 《美学是什么》 周宪 北京大学出版社 2008 《美学原理》 张法、王旭晓 中国人民大学出版社 2005 《美学原理新编》 杨辛、甘霖 北京大学出版社 2004

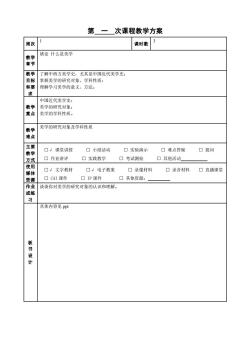

第一次课程教学方案 周次 课时数3 散学 绪论什么是美学 章节 了解中西方美学史,尤其是中国近代美学史: 掌握美学的研究对象、学科性质 和要 理解学习美学的意义、方法。 求 中国近代美学史: 美学的研究对象 重点美学的学科性质 教学 美学的研究对象及学科性质 难点 主要 口√课堂讲授 口小组活动 口实验演示 教学 口难点答疑 口提问 方式 口作业讲评 口实践教学 口考试测验 口其他活动 使用 口文字教材 口√电子教案 口录像材料 口录音材料口直播课堂 资源 口CAI课件 口P课件 口其他资源: 作业谈谈你对美学的研究对象的认识和理解。 或练 具体内容见pp 计

第 一 次课程教学方案 周次 1 课时数 3 教学 章节 绪论 什么是美学 教学 目标 和要 求 了解中西方美学史,尤其是中国近代美学史; 掌握美学的研究对象、学科性质; 理解学习美学的意义、方法。 教学 重点 中国近代美学史; 美学的研究对象; 美学的学科性质。 教学 难点 美学的研究对象及学科性质 主要 教学 方式 □√ 课堂讲授 □ 小组活动 □ 实验演示 □ 难点答疑 □ 提问 □ 作业讲评 □ 实践教学 □ 考试测验 □ 其他活动 使用 媒体 资源 □√ 文字教材 □√ 电子教案 □ 录像材料 □ 录音材料 □ 直播课堂 □ CAI 课件 □ IP 课件 □ 其他资源: 作业 或练 习 谈谈你对美学的研究对象的认识和理解。 板 书 设 计 具体内容见 ppt

第一次教学活动设计 教学环节 主要教学内容 学生活动 安排 常验金霍 绪论什么是美学 (一)美学的历史 1、学科名称的历史与学科本身的历史 学科名称的历史: Aesthetics: 鲍姆加通1750年首次提出 学科本身的历史:西方美学的历史是从柏拉图开始,中国美学的历史至少从老子 孔子就开始了。 2、西方美学的发展阶段与中国美学的发展阶段 (一)中闲诉百年羊学发展的纶虞 1、近代:梁启超、 王国维、蔡元培 2、现代:朱光潜、宗白华 3、当代:两次美学热潮 (三)美学的研究对象 1、历史的观点 美学是研究美的:美的本质、美的规律 美学是研究艺术的: 艺术哲学 美学是研究审美关系的 美学是研究审美经验的:美感(审美心理学) 2、学术界的一般观点:美学的研究对象是市美活动 审美活动是人的一种精神一文化活动,其核心是以审美意象为对象的人生体验。 在这种体验中,人的精神超越了“自我”的有限性,得到一种自由和解放,回到 人的精神家园,从而确证了人的存在。 (四)美学的学科性质 美学属于哲学,以哲学为基础,是涉及多种学科(如伦理学、心理学、艺术、语 言学、神话学、社会学等等)的独立的人文科学。 (五)学习美学的意义 1、完善自身的人格修养。 提升自己的人生境界,自觉地去追求一种更有意义、 更有价值和更有情趣的人生。 2、完善自身的理论修养,培养自己对于人生进行理论思考的兴趣和能力,从而 使自己获得一种人生的智慧。 (六)学习美学的方法 1、要注重美学与人生的联系 2、要立足于中国文化 3、要注重锻炼和提高自己的理论思维的能力 4、要有丰富的艺术欣赏的直接经验,同时要有系统的艺术史的知识 5、要扩大自己的知识面 6、要有开放的心态 七)从朱光潜学美学的经历看怎样学习美学

第 一 次教学活动设计 教学环节 主要教学内容 学生活动 安排 导入新课、 布置作业 绪论 什么是美学 (一)美学的历史 1、学科名称的历史与学科本身的历史 学科名称的历史:Aesthetics:鲍姆加通 1750 年首次提出。 学科本身的历史:西方美学的历史是从柏拉图开始,中国美学的历史至少从老子、 孔子就开始了。 2、西方美学的发展阶段与中国美学的发展阶段 (二)中国近百年美学发展的轮廓 1、近代:梁启超、王国维、蔡元培 2、现代:朱光潜、宗白华 3、当代:两次美学热潮 (三)美学的研究对象 1、历史的观点 美学是研究美的:美的本质、美的规律 美学是研究艺术的:艺术哲学 美学是研究审美关系的 美学是研究审美经验的:美感(审美心理学) 2、学术界的一般观点:美学的研究对象是审美活动 审美活动是人的一种精神—文化活动,其核心是以审美意象为对象的人生体验。 在这种体验中,人的精神超越了“自我”的有限性,得到一种自由和解放,回到 人的精神家园,从而确证了人的存在。 (四)美学的学科性质 美学属于哲学,以哲学为基础,是涉及多种学科(如伦理学、心理学、艺术、语 言学、神话学、社会学等等)的独立的人文科学。 (五)学习美学的意义 1、完善自身的人格修养,提升自己的人生境界,自觉地去追求一种更有意义、 更有价值和更有情趣的人生。 2、完善自身的理论修养,培养自己对于人生进行理论思考的兴趣和能力,从而 使自己获得一种人生的智慧。 (六)学习美学的方法 1、要注重美学与人生的联系 2、要立足于中国文化 3、要注重锻炼和提高自己的理论思维的能力 4、要有丰富的艺术欣赏的直接经验,同时要有系统的艺术史的知识 5、要扩大自己的知识面 6、要有开放的心态 (七)从朱光潜学美学的经历看怎样学习美学

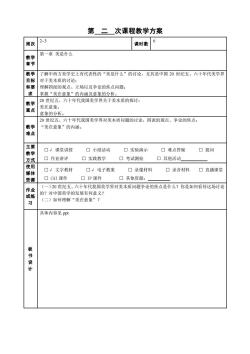

第二次课程教学方案 周次 2-3 课时数6 散学 第一章美是什么 章节 了解中西方美学史上有代表性的“美是什么”的讨论,尤其是中国20世纪五、六十年代美学界 目标 对于美本质的讨论: 和要 理解四派的观点、立场以及争论的焦点问题: 求掌握“美在意象”的内涵及意象的分析。 学 20世纪五、六十年代我国美学界关于美本质的探讨: 重点 美在意象: 意象的分析。 20世纪五、六十年代我国美学界对美本质问题的讨论,四派的观点、争论的焦点: 教学“美在意象”的内涵。 难点 主要 口√课堂讲授 口小组活动 口实验演示 教学 口难点答疑 口提问 方式 口作业讲评 口实践教学 口考试测验 口其他活动 使用 媒体 口文字教材 口√电子教案 口录像材料 口录音材料口直播课堂 资源 口CAI课件 口IP课件 口其他资源: 作业 (一)20世纪五、六十年代我国美学界对美本质问题争论的焦点是什么?你是如何看待这场讨论 或练 的?对中国美学的发展有何意义? 习 (二)如何理解“美在意象”? 具体内容见ppt 书

第 二 次课程教学方案 周次 2~3 课时数 6 教学 章节 第一章 美是什么 教学 目标 和要 求 了解中西方美学史上有代表性的“美是什么”的讨论,尤其是中国 20 世纪五、六十年代美学界 对于美本质的讨论; 理解四派的观点、立场以及争论的焦点问题; 掌握“美在意象”的内涵及意象的分析。 教学 重点 20 世纪五、六十年代我国美学界关于美本质的探讨; 美在意象; 意象的分析。 教学 难点 20 世纪五、六十年代我国美学界对美本质问题的讨论,四派的观点、争论的焦点; “美在意象”的内涵。 主要 教学 方式 □√ 课堂讲授 □ 小组活动 □ 实验演示 □ 难点答疑 □ 提问 □ 作业讲评 □ 实践教学 □ 考试测验 □ 其他活动 使用 媒体 资源 □√ 文字教材 □√ 电子教案 □ 录像材料 □ 录音材料 □ 直播课堂 □ CAI 课件 □ IP 课件 □ 其他资源: 作业 或练 习 (一)20 世纪五、六十年代我国美学界对美本质问题争论的焦点是什么?你是如何看待这场讨论 的?对中国美学的发展有何意义? (二)如何理解“美在意象”? 板 书 设 计 具体内容见 ppt

第二次教学活动设计 教学环节 主要教学内容 学生活动 安排 果 第一章美是什么 讨论 (一)西方美学的历史 1、柏拉图开始对“美”的讨论 2、 从柏拉图以来的几千年中,西方学术界一直延续着对美的本质的探讨和争论 (1)从物的客观属性和特征方面来说明美的本质 (2)从精神本体和主观心理方面米说明美的本质 3、20世纪西方美学思维模式的转变 (一)20世纪50年代我国笔学界关于美本质的过论 讨论的中心问题:“美是什么” “美是主观的 还是客观的 “美在物还是在心” 1、蔡仪:美是客观的 2、吕荧、高尔太:美是主观的 3、李泽厚:美是客观性和社会性的统 4、朱光潜:美是主客观的统一 20世纪8 代后期和9 年代以来,学术界对50年代美学大讨论的重新审视 主客二分的认识论的思维模式:照搬哲学领域的唯物论唯心论的斗争思路 反思的结果:转向中国传统美学和西方现当代美学的沟通 (三)中国传统美学历史 】、居家美学:美美相乐:充实:之为美 2、道家美学:天地有大美而不言:涤除玄鉴 3、释家美学:倾悟:不立文字,别求外传 (四)美在意象 1、“意象”的将今 源头:《易传》:“立象以尽意” 最一般的规定:“情景交融” 王夫之论情与景的关系:朱光潜、宗白华论情与景的关系 2、“意象”作为美学概念 朱光潜:“意象、“物的形象”、“物乙” (五)意象的分析 审美意象是一个完整的、充满意蕴、充满情趣的感性世界。 市美意象是在审美活动的过程中生成的 意象世界显现一个真实的世界,即人与万物一体的生活世界。 审美意象给人一种审美的愉悦。 1、灿烂的感性 2、审美意象只能存在于审美活动中 3、意象世界照亮一个真实的世界 )“如所存而显之”:胡塞尔的“生活世界”的概念 (2)超越与复归的统一 (3)真、善、美的统一

第 二 次教学活动设计 教学环节 主要教学内容 学生活动 安排 复习旧课、 导入新课、 讲授讨论、 布置作业 第一章 美是什么 (一)西方美学的历史 1、柏拉图开始对“美”的讨论 2、从柏拉图以来的几千年中,西方学术界一直延续着对美的本质的探讨和争论。 (1)从物的客观属性和特征方面来说明美的本质 (2)从精神本体和主观心理方面来说明美的本质 3、20 世纪西方美学思维模式的转变 (二)20 世纪 50 年代我国美学界关于美本质的讨论 讨论的中心问题:“美是什么” → “美是主观的,还是客观的” “美在物还是在心” 1、蔡仪:美是客观的 2、吕荧、高尔太:美是主观的 3、李泽厚:美是客观性和社会性的统一 4、朱光潜:美是主客观的统一 20 世纪 80 年代后期和 90 年代以来,学术界对 50 年代美学大讨论的重新审视: 主客二分的认识论的思维模式;照搬哲学领域的唯物论唯心论的斗争思路 反思的结果:转向中国传统美学和西方现当代美学的沟通 (三)中国传统美学历史 1、儒家美学:美善相乐;充实之为美 2、道家美学:天地有大美而不言;涤除玄鉴 3、释家美学:顿悟;不立文字,别求外传 (四)美在意象 1、“意象”的概念 源头:《易传》:“立象以尽意” 最一般的规定:“情景交融” 王夫之论情与景的关系;朱光潜、宗白华论情与景的关系 2、“意象”作为美学概念 朱光潜:“意象”、“物的形象”、“物乙” (五)意象的分析 审美意象是一个完整的、充满意蕴、充满情趣的感性世界。 审美意象是在审美活动的过程中生成的。 意象世界显现一个真实的世界,即人与万物一体的生活世界。 审美意象给人一种审美的愉悦。 1、灿烂的感性 2、审美意象只能存在于审美活动中 3、意象世界照亮一个真实的世界 (1)“如所存而显之”:胡塞尔的“生活世界”的概念 (2)超越与复归的统一 (3)真、善、美的统一 讨论

第三次课程教学方案 周次 45 课时数6 散学 第二章美感的分析 章节 掌握美感是体验,而不是认识 目标 掌握审美态度的意义和价值: 和要 理解美感的特性: 求了解美感与移情、美感与快感、美感与高峰体验等概念的区别与联系。 学 关感是体验: 审美态度: 点感的主要特性。 教学 美感是体验: 难点 美感的主要特性。 主要 口√课堂讲授 口小组活动 口实验演示 口难点答疑 口提问 教学 方式 口作业讲评 口实践教学 口考试测验 口其他活动 使用 体 口√文字教材 口√电子教案 口录像材料 口录音材料口直播课堂 资源 口CAI课件 口IP课件 口其他资源: 作业结合实例谈谈你对“美感是体验”的认识和理解。 或练 习 具体内容见ppt 板书设

第 三 次课程教学方案 周次 4~5 课时数 6 教学 章节 第二章 美感的分析 教学 目标 和要 求 掌握美感是体验,而不是认识; 掌握审美态度的意义和价值; 理解美感的特性; 了解美感与移情、美感与快感、美感与高峰体验等概念的区别与联系。 教学 重点 美感是体验; 审美态度; 美感的主要特性。 教学 难点 美感是体验; 美感的主要特性。 主要 教学 方式 □√ 课堂讲授 □ 小组活动 □ 实验演示 □ 难点答疑 □ 提问 □ 作业讲评 □ 实践教学 □ 考试测验 □ 其他活动 使用 媒体 资源 □√ 文字教材 □√ 电子教案 □ 录像材料 □ 录音材料 □ 直播课堂 □ CAI 课件 □ IP 课件 □ 其他资源: 作业 或练 习 结合实例谈谈你对“美感是体验”的认识和理解。 板 书 设 计 具体内容见 ppt

第三次教学活动设计 教学环节 主要教学内容 学生活动 安排 果 第二章美感的分机 讨论 (一)美感是体验 1、美成不是认识 关于人与世界) 物关系的两种看法 (1)主客关系,表现为“主体一客体”结构(特征:外在性、对象性、认识桥 梁性) (2)人与世界万物融合的关系,表现为“人一世界”结构(特征:内在性、非 付象性、人与天地万物相桶相种) 如果把美感变成认识活动,那就索然无味了,美感就不再是美感了 2、美感是体验 (二)审美态度 人在一般情况下往往都缺少诗意和美感。为了得到诗意和美感就必须超越主客关 系的模式,为进入天人合一的审美境界准备条件。这种条件,在西方美学史上, 叫做审美态度。在中国美学史上,叫做市美心胸 1、朱光潜《谈美》:“我们对于一颗古松的三种态 度 2、布洛所说的“心理的距离”:“距离”含有消极的和积极的两方面。 3、叔本华:“丢开寻常看待事物的方法” 4、中国美学中的审美心胸理论: (1)发源:老子的“涤除玄鉴”(一宗炳:“澄怀观道”) (2)发展:庄子的“心斋”、“坐忘” (3)后世的其他说法:“平常心”(禅宗),“童心”(李贽和袁宏道),“闲心”(程 颗) 三)美感与移情 1、朱光潜:什么是移情作用? 2、立普斯的“移情说” 3 谷鲁斯的“内模仿说” )美感与快感 美感是一种精神愉悦,它是超功利的,它的核心是生成一个意象世界,所以不能 等同于生理快感。但在有些情况下,在精神愉悦中可以夹杂有生理快感:在有些 情况下,生理快感可以转化为美感或加强美感。 (五)美感与高峰体验 马斯洛对高蜂体验的描述,对我们理解和把握美感的特点有很大的帮助。特别是 马斯洛关于高峰体验会引发一种感恩的心情,一种对于每个人和万事万物的爱的 描述,指出了美感的一个极其重要同时又为很多人忽视的特点。 (六)美感的综合描述 上 3、创造性 4、超越性(超越“自我”的有限性) 5、愉悦性

第 三 次教学活动设计 教学环节 主要教学内容 学生活动 安排 复习旧课、 导入新课、 讲授讨论、 布置作业 第二章 美感的分析 (一)美感是体验 1、美感不是认识 关于人与世界万物关系的两种看法: (1)主客关系,表现为“主体―客体”结构(特征:外在性、对象性、认识桥 梁性) (2)人与世界万物融合的关系,表现为“人—世界”结构(特征:内在性、非 对象性、人与天地万物相通相融) 如果把美感变成认识活动,那就索然无味了,美感就不再是美感了。 2、美感是体验 (二)审美态度 人在一般情况下往往都缺少诗意和美感。为了得到诗意和美感就必须超越主客关 系的模式,为进入天人合一的审美境界准备条件。这种条件,在西方美学史上, 叫做审美态度。在中国美学史上,叫做审美心胸。 1、朱光潜《谈美》:“我们对于一颗古松的三种态度” 2、布洛所说的“心理的距离”:“距离”含有消极的和积极的两方面。 3、叔本华:“丢开寻常看待事物的方法” 4、中国美学中的审美心胸理论: (1)发源:老子的“涤除玄鉴”(→宗炳:“澄怀观道”) (2)发展:庄子的“心斋”、“坐忘” (3)后世的其他说法:“平常心”(禅宗),“童心”(李贽和袁宏道),“闲心”(程 颢) (三)美感与移情 1、朱光潜:什么是移情作用? 2、立普斯的“移情说” 3、谷鲁斯的“内模仿说” (四)美感与快感 美感是一种精神愉悦,它是超功利的,它的核心是生成一个意象世界,所以不能 等同于生理快感。但在有些情况下,在精神愉悦中可以夹杂有生理快感;在有些 情况下,生理快感可以转化为美感或加强美感。 (五)美感与高峰体验 马斯洛对高峰体验的描述,对我们理解和把握美感的特点有很大的帮助。特别是 马斯洛关于高峰体验会引发一种感恩的心情,一种对于每个人和万事万物的爱的 描述,指出了美感的一个极其重要同时又为很多人忽视的特点。 (六)美感的综合描述 1、无功利性 2、直觉性 3、创造性 4、超越性(超越“自我”的有限性) 5、愉悦性 讨论

第四次课程教学方案 周次 6 课时数3 散学 第三章美学的哲学基础和方法论原则 章节 了解西方哲学与美学体系的历史演变: 学握中国古典哲学与美学体系的历史演变以及中国古典美学的主体间性与现代西方美学的主体 和要 间性之间的关系: 求掌握中国现代美学研究的方法论原则。 学 中国古典哲学与美学体系的演变以及中国古典美学的主体间性与现代西方美学的主体间性之间 重点 的关系 中国现代美学的方法论原则 教学 中国古典哲学与美学体系的演变以及中国古典美学的主体间性与现代西方美学的主体间性之间 难点 的关系。 主要 口√课堂讲授 口小组活动 口实验演示 口难点答疑 口提间 教学 方式 口作业讲评 口实践教学 口考试测验 口其他活动 使用 媒体 口√文字教材 口√电子教案 口录像材料 口录音材料 口直播课堂 资源 口CAI课件 口IP课件 口其他资源:」 作业为什么说中国古典美学是主体间性的?它与现代西方美学的主体间性有何不同? 或练 习 具体内容见pp 板书设

第 四 次课程教学方案 周次 6 课时数 3 教学 章节 第三章 美学的哲学基础和方法论原则 教学 目标 和要 求 了解西方哲学与美学体系的历史演变; 掌握中国古典哲学与美学体系的历史演变以及中国古典美学的主体间性与现代西方美学的主体 间性之间的关系; 掌握中国现代美学研究的方法论原则。 教学 重点 中国古典哲学与美学体系的演变以及中国古典美学的主体间性与现代西方美学的主体间性之间 的关系; 中国现代美学的方法论原则。 教学 难点 中国古典哲学与美学体系的演变以及中国古典美学的主体间性与现代西方美学的主体间性之间 的关系。 主要 教学 方式 □√ 课堂讲授 □ 小组活动 □ 实验演示 □ 难点答疑 □ 提问 □ 作业讲评 □ 实践教学 □ 考试测验 □ 其他活动 使用 媒体 资源 □√ 文字教材 □√ 电子教案 □ 录像材料 □ 录音材料 □ 直播课堂 □ CAI 课件 □ IP 课件 □ 其他资源: 作业 或练 习 为什么说中国古典美学是主体间性的?它与现代西方美学的主体间性有何不同? 板 书 设 计 具体内容见 ppt

第四次教学活动设计 教学环节 主要教学内容 学生活动 安排 果 第三章美学的哲学基础和方法论原则 讨论 (一)哲学与美学体系的历史演变 古代西方哲学与美学体系 近代西方哲学与美学体系 现代西方哲学与美学体系 现代西方哲学突破了古代哲学的实体本体论和近代哲学的实体认识论,建立了存 在论哲学和解释学哲学。同时,也扬弃了古代哲学的客体性和近代哲学的主体性, 肆立了主休间性哲学 由于上述哲学方向的转变,在美学方面也出现了突破认识论和主体性的桎桔,在 存在论和解释学的基础上建立 了主体间性美学。它不再考察美的本质问愿,而是 考察审美的性质。它不再把审美活动仅仅当做感性认识或情感表现,而是把审美 当做一种生存方式和体验方式,即把审美与人的生存状况和生存体验联系起米。 4、中国古典哲学与美学体系 中国美学也是跟着中国哲学来的。因此,中国美学也具有主体间性。 中国美学这种主体间性与现代西方美学的主体间性有相通之处,可以成为中西美 学对话的基点和建设现代中国美学的思想资源。 第一,它是在主体性没有获得独立和充分发展的历史条件下形成的特殊主体间性 或者说它是前主体性的主体间性。 第二,中国美学的主体间性具有不充分性。 第三,中国美学的主体间性是主体间的情感关系,而不是认识关系。 中国美学的表情论主体间性与西方美学的认识论主体间性之间既构成了对立,也 物成了互补。前者可以称补后者的偏重认识论的缺路:后者也可以弥补前者信重 老情论的缺路。 二)现代中国美学的哲学基础 1、马克思主义哲学的现代意义 2、确立现代中国美学的哲学基点 (三)美学研究的方法论原则 1、西方古典美学的方法论 2、现代西方美学与中国古典美学的方法论 3、现代中国美学方法论原则 (1)继承和改造现代美学(以及中国古典美学)的体验一理解的方法。 (2)体验一理解的方法只是发现审美的意义,这种发现虽然具有现象学所说的 “明证性”,但仍然是个体的、偶然的把握,它的普遍性和必然性还有待于逻辑 的证明

第 四 次教学活动设计 教学环节 主要教学内容 学生活动 安排 复习旧课、 导入新课、 讲授讨论、 布置作业 第三章 美学的哲学基础和方法论原则 (一)哲学与美学体系的历史演变 1、古代西方哲学与美学体系 2、近代西方哲学与美学体系 3、现代西方哲学与美学体系 现代西方哲学突破了古代哲学的实体本体论和近代哲学的实体认识论,建立了存 在论哲学和解释学哲学。同时,也扬弃了古代哲学的客体性和近代哲学的主体性, 建立了主体间性哲学。 由于上述哲学方向的转变,在美学方面也出现了突破认识论和主体性的桎梏,在 存在论和解释学的基础上建立了主体间性美学。它不再考察美的本质问题,而是 考察审美的性质。它不再把审美活动仅仅当做感性认识或情感表现,而是把审美 当做一种生存方式和体验方式,即把审美与人的生存状况和生存体验联系起来。 4、中国古典哲学与美学体系 (1)中国哲学不是认识论,而是体验论。 (2)中国哲学也不是实体性或主体性哲学,而是主体间性哲学。 中国美学也是跟着中国哲学来的。因此,中国美学也具有主体间性。 中国美学这种主体间性与现代西方美学的主体间性有相通之处,可以成为中西美 学对话的基点和建设现代中国美学的思想资源。 第一,它是在主体性没有获得独立和充分发展的历史条件下形成的特殊主体间性 或者说它是前主体性的主体间性。 第二,中国美学的主体间性具有不充分性。 第三,中国美学的主体间性是主体间的情感关系,而不是认识关系。 中国美学的表情论主体间性与西方美学的认识论主体间性之间既构成了对立,也 构成了互补。前者可以弥补后者的偏重认识论的缺陷;后者也可以弥补前者偏重 表情论的缺陷。 (二)现代中国美学的哲学基础 1、马克思主义哲学的现代意义 2、确立现代中国美学的哲学基点 (三)美学研究的方法论原则 1、西方古典美学的方法论 2、现代西方美学与中国古典美学的方法论 3、现代中国美学方法论原则 (1)继承和改造现代美学(以及中国古典美学)的体验—理解的方法。 (2)体验—理解的方法只是发现审美的意义,这种发现虽然具有现象学所说的 “明证性”,但仍然是个体的、偶然的把握,它的普遍性和必然性还有待于逻辑 的证明。 讨论

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 安徽大学:《美学》课程教学课件(讲稿,共六讲).doc

- 安徽大学:《美学》课程教学大纲(负责人:宛小平).doc

- 《中国美术史》课程试卷习题(含答案)综合(史前美术).doc

- 《中国美术史》课程试卷习题(含答案)魏晋三国.doc

- 《中国美术史》课程试卷习题(含答案)综合题.doc

- 《中国美术史》课程试卷习题(含答案)综合.doc

- 《中国美术史》课程试卷习题(含答案)隋唐综合.doc

- 《中国美术史》课程试卷习题(含答案)明代.doc

- 《中国美术史》课程试卷习题(含答案)清代.doc

- 《中国美术史》课程试卷习题(含答案)元代试卷.doc

- 《中国美术史》课程试卷习题(含答案)宋朝试卷.docx

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)夏周商美术.pptx

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)隋唐五代美术.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)原始社会.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)两汉美术考古.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)明代.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)秦代美术考古.pptx

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)元代美术.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)清代美术史之绘画篇.ppt

- 《中国美术史》课程教学课件(PPT讲稿)宋代美术考古.pptx

- 安徽大学:《美学》课程教学课件(PPT讲稿)第一讲 美学是怎样一门科学?——从朱光潜学美学的经历看怎样学习美学.ppt

- 安徽大学:《美学》课程教学课件(PPT讲稿)第二讲 优美与崇高——西方古典美学的重要范畴.ppt

- 安徽大学:《美学》课程教学课件(PPT讲稿)第三讲 悲剧与喜剧——西方古典美学的重要范畴.ppt

- 安徽大学:《美学》课程教学课件(PPT讲稿)第四讲 希腊文化的一般精神和美学.ppt

- 安徽大学:《美学》课程教学课件(PPT讲稿)第五讲 老庄美学与道家艺术精神.ppt

- 安徽大学:《美学》课程教学课件(PPT讲稿)第六讲 艺术是什么.ppt

- 美术学专业:《解剖学》课程教学大纲(美术学、艺术设计).doc

- 美术学专业:《解剖学》课程教学大纲(人体素描).doc

- 美术学专业:《解剖学》课程教学大纲(素描半身像).doc

- 美术学专业:《解剖学》课程教学大纲(油画人体).doc

- 美术学专业:《解剖学》课程教学大纲(人体动态).doc

- 美术学专业:《解剖学》课程教学大纲(人物透视画法).doc

- 美术学专业:《解剖学》课程教学大纲(解剖学概论).doc

- 美术学专业:《解剖学》课程教学大纲(透视的概念及其基本规律).doc

- 美术学专业:《解剖学》课程教学大纲(上肢解剖结构).doc

- 美术学专业:《解剖学》课程教学大纲(头部解剖结构).doc

- 美术学专业:《解剖学》课程教学大纲(躯干的结构).doc

- 美术学专业:《解剖学》课程教学大纲(下肢解剖结构).doc

- 美术学专业:《解剖学》课程授课教案(讲稿)总论(石河子大学:刘萍).doc

- 美术学专业:《解剖学》课程授课教案(讲稿)第一章 艺用人体解剖学概论(人体比例体形分类及部位区分).doc