《基础生态学》课程教学实验指导(共四部分,十七个实验)

第一部分个体生态学实验 实验一生态学实验室常用仪器与使用 实验目的 了解生态学实验室内测定各生态因子的基本的实验仪器,学习并熟练掌握各 仪器的使用。 实验材料 设备与试剂:冰箱、恒温箱、人工气候箱、温湿度计、光度计、风速仪、海 拔仪、坡度仪、测高仪、GPS、胸径尺。 [实验步骤] 1、生态学常用仪器的介绍。 、生态学常用仪器的使用。 3、运用生态学常用仪器测定各生态因子。 测定项目 1 4 空气温度 湿度 水温度 土壤温度 光照度 4、了解实验仪器误差并计算相对误差。 5、学习室内温度条件的控制。 6、学习室内想度条件的控制 7、学习室内光照条件的控制, 8、 结合野外生态实验,在 个自然生态区选取一个小样方,利用海拔仪 坡度仪、测高仪、GPS测定该样方的海拔高度、坡度,及该样方中的各种 植物的高度、胸径,为以后的外出实习作一些基础。 [结果和分析 1、分析误差来源 2、计算相对误差 【作业] 1、运用所学的知识,设计一个光、温、湿度条件的控制的实验。 2、调查某生态区5平方米样方的海拔高度、坡度,及该样方中的各种植物 的种类、高度、胸径等

1 第一部分 个体生态学实验 实验一 生态学实验室常用仪器与使用 [实验目的] 了解生态学实验室内测定各生态因子的基本的实验仪器, 学习并熟练掌握各 仪器的使用。 [实验材料] 设备与试剂:冰箱、恒温箱、人工气候箱、温湿度计、光度计、风速仪、海 拔仪、坡度仪、测高仪、GPS、胸径尺。 [实验步骤] 1、生态学常用仪器的介绍。 2、生态学常用仪器的使用。 3、运用生态学常用仪器测定各生态因子。 测定项目 1 2 3 4 空气温度 空气湿度 水温度 土壤温度 光照度 4、了解实验仪器误差并计算相对误差。 5、学习室内温度条件的控制。 6、学习室内湿度条件的控制。 7、学习室内光照条件的控制。 8、结合野外生态实验,在一个自然生态区选取一个小样方,利用海拔仪、 坡度仪、测高仪、GPS 测定该样方的海拔高度、坡度,及该样方中的各种 植物的高度、 胸径,为以后的外出实习作一些基础。 [结果和分析] 1、分析误差来源 2、计算相对误差 [作业] 1、运用所学的知识,设计一个光、温、湿度条件的控制的实验。 2、调查某生态区 5 平方米样方的海拔高度、坡度,及该样方中的各种植物 的种类、高度、 胸径等

实验二鱼类对温度、盐度耐受性的观测 [实验原理」 不同的生物对温度、盐度等生态因子有不同的耐受上限和下限,且其对不同 生态因子的耐受能力随生物种类、个体差异、年龄、驯化背景等因素的变化而变 化。当多种生态因子共同作用于生物时,生物对各因子的耐受性之间的有着不同 的密切相关。 实验目的 解不同鱼类对极端温度、盐度的耐受能力,及影响鱼类耐受能力的因素。 [实验材料 设备与试剂:水族箱、冰箱、恒温箱、温度计、海水精、冰、天平、纱 布等 实验动物:金鱼、热带鱼 [实验步骤 (一)观察动物对高温和低温的耐受能力 1、建立不同等级的环境温度0C、35℃ 2、对实哈动物称重,并记录甘种类 3、将不同种类的实验金鱼、热带鱼分别每5条分成一组, 于驯化温度开始 逐步升温至35℃,观察在高温条件下动物死亡数过50%以上所需的时间?并记 录动物随温度升高的行为反应。 4、同上将动物分组后,于驯化温度开始逐步降温至0℃,观察在该低温条 件下动物死亡数超过50%以上所需的时间?并记录动物随温度降低的行为反应。 (二)观察不同淡水鱼类对盐度的耐受能力 建立不同的盐度梯度,0%,20%,40%。 2、对实验动物称重 3、在室温下,从0%开始,逐步将实验动物放入高盐度环境20%或40%中, 观察在该条件下动物死亡数超过50%以上所需的时间?并记录动物随盐度升高 的行为反成 (三)记录结果 1、将鱼类在高温和低温、室温下不同温度条件下死亡率随时间的变化登记 在表2-1中。 表2-1极端温度下不同鱼类随时间死亡率的条件 动 体重35℃下随时间(分10℃下随时间(分钟)0℃下随时间(分钟) (8) 钟)的死亡率(%)的死亡率(%) 的死亡率(% 30 60 90 30 6090 30 60 90 称

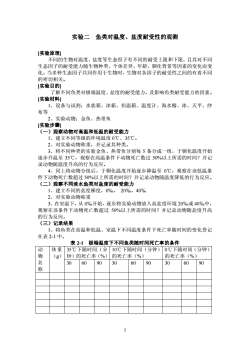

2 实验二 鱼类对温度、盐度耐受性的观测 [实验原理] 不同的生物对温度、盐度等生态因子有不同的耐受上限和下限,且其对不同 生态因子的耐受能力随生物种类、个体差异、年龄、驯化背景等因素的变化而变 化。当多种生态因子共同作用于生物时,生物对各因子的耐受性之间的有着不同 的密切相关。 [实验目的] 了解不同鱼类对极端温度、盐度的耐受能力,及影响鱼类耐受能力的因素。 [实验材料] 1、设备与试剂:水族箱、冰箱、恒温箱、温度计、海水精、冰、天平、纱 布等 2、实验动物:金鱼、热带鱼 [实验步骤] (一)观察动物对高温和低温的耐受能力 1、建立不同等级的环境温度 0℃、35℃。 2、对实验动物称重,并记录其种类。 3、将不同种类的实验金鱼、热带鱼分别每 5 条分成一组,于驯化温度开始 逐步升温至 35℃,观察在高温条件下动物死亡数过 50%以上所需的时间?并记 录动物随温度升高的行为反应。 4、同上将动物分组后,于驯化温度开始逐步降温至 0℃,观察在该低温条 件下动物死亡数超过 50%以上所需的时间?并记录动物随温度降低的行为反应。 (二)观察不同淡水鱼类对盐度的耐受能力 1、建立不同的盐度梯度,0‰, 20‰,40‰ 2、对实验动物称重 3、在室温下,从 0‰开始,逐步将实验动物放入高盐度环境 20‰或 40‰中, 观察在该条件下动物死亡数超过 50%以上所需的时间?并记录动物随盐度升高 的行为反应。 (三)记录结果 1、将鱼类在高温和低温、室温下不同温度条件下死亡率随时间的变化登记 在表 21 中。 表 21 极端温度下不同鱼类随时间死亡率的条件 35℃下随时间(分 钟)的死亡率(%) 10℃下随时间(分钟) 的死亡率(%) 0℃下随时间(分钟) 的死亡率(%) 动 物 名 称 体重 (g) 30 60 90 30 60 90 30 60 90

2、将鱼类在不同盐度条件下死亡率随时间的变化登记在表2-2中。 表22角类对盐度的时受力观测结果脊记表 动物体重0%。下随时间(分 20%下随时间(分 40%下随时间(分 名称 (g)钟)的死亡率(%)钟)的死亡率(%)钟)的死亡率(%) 306090306090306090 [结果和分析] 1、依据表中登记结果作图,以时间为横坐标,死亡率为纵坐标。 2、综合各组实验结果,分析讨论各组间结果的异同,评估不同鱼类对温度 盐度耐受性的差异及其影响因素 作业 报告实验结果并结合谢尔福德耐受性定律对结果进行讨论

3 2、将鱼类在不同盐度条件下死亡率随时间的变化登记在表 22 中。 表 22 鱼类对盐度的耐受力观测结果登记表 0‰下随时间(分 钟)的死亡率(%) 20‰下随时间(分 钟)的死亡率(%) 40‰下随时间(分 钟)的死亡率(%) 动物 名称 体重 (g) 30 60 90 30 60 90 30 60 90 [结果和分析] 1、依据表中登记结果作图,以时间为横坐标,死亡率为纵坐标。 2、综合各组实验结果,分析讨论各组间结果的异同,评估不同鱼类对温度、 盐度耐受性的差异及其影响因素。 [作业] 报告实验结果并结合谢尔福德耐受性定律对结果进行讨论

第二部分种群结构、动态与种间关系 实验三种群在有限环境中的逻辑斯谛增长模拟实验 实验原理 种群在有限环境中的增长不是无限的。当种群在一个有限的空间中增长时 随者种群密度的上升,对有限空间资源和其他生活必需条件的种内竞争也将增 加。同时还必然会影响到种群的出生率和存活率,从而降低了种群的实际增长率, 直至种群停止增长,甚至使种群数量下降。逻辑斯谛增长(logistic growth)是种 群在有限环境下连续增长的一种最简单的形式。逻辑斯谛增长又被称为阴滞增 长。 种群在有限环境下的增长曲线是S型的(Sigmoid),它具有两个特点:首先 S型增长曲线有一个上渐进线,即S型增长曲线逐渐接近于某一特定的最大值, 但不会超过这个最大值的水平,此值即为种群生存的最大环境容纳量(carrying capacity),通常用K表示。当种群大小到达K值时,将不再增长。其次,S型曲 线是逐渐变化的,平滑的,而不是骤然变化的。 逻辑斯谛增长的数学模型 =N)=N-) d dN/dt:种群增长率 N:种群大小 t:时间 :种群的瞬时增长 K:环境容纳量 其中(1-N/K)所代表的生物学意义是“剩余空间”(residual space)或称未 机会)。 逻辑斯谛增长的积分式: N,=1+e-n K =N max -∑m-7Xw- 计算Nt ∑(a-万)2 a=了+rx InK-N-a-n M a:表示曲线对原点的相对位置 e:常数,自然对数的底 [实验目的

4 第二部分 种群结构、动态与种间关系 实验三 种群在有限环境中的逻辑斯谛增长模拟实验 [实验原理] 种群在有限环境中的增长不是无限的。当种群在一个有限的空间中增长时, 随着种群密度的上升,对有限空间资源和其他生活必需条件的种内竞争也将增 加。 同时还必然会影响到种群的出生率和存活率, 从而降低了种群的实际增长率, 直至种群停止增长,甚至使种群数量下降。逻辑斯谛增长(logistic growth)是种 群在有限环境下连续增长的一种最简单的形式。逻辑斯谛增长又被称为阴滞增 长。 种群在有限环境下的增长曲线是 S 型的 (Sigmoid), 它具有两个特点: 首先, S 型增长曲线有一个上渐进线,即 S 型增长曲线逐渐接近于某一特定的最大值, 但不会超过这个最大值的水平,此值即为种群生存的最大环境容纳量(carrying capacity),通常用 K 表示。当种群大小到达 K 值时,将不再增长。其次,S 型曲 线是逐渐变化的,平滑的,而不是骤然变化的。 逻辑斯谛增长的数学模型: ( ) (1 ) K N rN K K N rN dt dN = - - = ) dN/dt:种群增长率 N:种群大小 t:时间 r:种群的瞬时增长率 K:环境容纳量 其中(1N/K)所代表的生物学意义是“剩余空间” (residual space)或称未 利用的增长机会(unutilized opportunity for growth)。即:种群尚未利用的,或为 种群可利用的最大容纳空间中还“剩余”的、可供种群继续增长利用的空间(或 机会)。 逻辑斯谛增长的积分式: a rt Nt K Nt a Y r X Xi X Yi Y Xi X r K N e K N a rt t = - - = + - - - - = = + = Â Â - ln ( ) ( )( ) max 1 2 计算 Nt a:表示曲线对原点的相对位置 e:常数,自然对数的底 [实验目的]

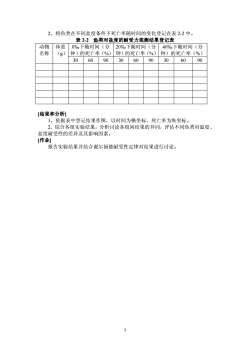

本实验将模拟实验种群在有限环境中的逻辑斯谛增长,探讨环境条件对种群 增长的限制作用。 实验材料和方法 本实验采用草履虫为实验材料。草履虫在18-20℃环境下每天分裂1次,以 每毫升5~10只的密度,在稻草煎出液中培养,其种群密度一般可在实验的第5~6 天达到高峰,随后开始下降,是进行本实验的理想材料。 (一)实验材料 光学显微镜、凹玻板、烧杯(50ml, 100ml,500ml,1000ml)、量筒 (100ml,200ml)、移液管(0.1ml,5ml)、吸耳球、玻璃滴管、1000w电炉、普 通天平、干稻草、碘液、纱布、橡皮筋、白胶布条、标记笔 (二)实验步骤 1、准备草履虫原液 2、制备草履虫培养液 ①称取干稻草5g,剪成34cm长的小段。 ②在1000ml烧杯中加水800ml,以纱布包裹好干稻草,加入2粒麦粒,放 入水中煮沸10分钟,直至煎出液呈淡黄色。 ③将稻草煎出液置于室温下冷却后,作为草履虫培养液备用。 3、确定培养液中草履虫种群的初始密度 D用滴管耳 一小滴碘液于凹玻板 再用0.5ml移液管吸取0.1ml草履虫原 液于4块凹玻板上,在显微镜下进行草履虫计数 ②按上述方法重复取样2次,计算出草履虫原液中的种群密度。 ③取冷却后的草履虫培养液50ml,置于150ml三角瓶中。经过计算,用移 液管吸取适量草履虫原液在培养液中稀释并混匀,使培养液中草履虫的密度在 5~10只ml左右。通过镜检计数,确定培养液中的草履虫初始密度,即实验第 天的种群密度。 ④用纱布和橡皮筋将实验用的烧杯罩好,并做好本组标记,放置在0℃、25 ℃的恒温箱中培养。 4、定期检测和记录 ①在实验开始后一周内,每天定时对培养液中的草履虫密度进行检测 ②将每天的观测数据记录在观测数据记录表格中。 0℃下培养 25C下培养 观测观测平均观测理论观测观测平均观测理论 数 总数N总数 2 总数N总数 N 0 2 3 6 7

5 本实验将模拟实验种群在有限环境中的逻辑斯谛增长, 探讨环境条件对种群 增长的限制作用。 [实验材料和方法] 本实验采用草履虫为实验材料。草履虫在 18~20℃环境下每天分裂 1 次,以 每毫升 5~10 只的密度, 在稻草煎出液中培养, 其种群密度一般可在实验的第 5~6 天达到高峰,随后开始下降,是进行本实验的理想材料。 (一)实验材料 光学显微镜、凹玻板、烧杯(50ml,100ml,500ml,1000ml)、量筒 (100ml,200ml)、移液管(0.1ml,5ml)、吸耳球、玻璃滴管、1000w 电炉、普 通天平、干稻草、碘液、纱布、橡皮筋、白胶布条、标记笔 (二)实验步骤 1、准备草履虫原液 2、制备草履虫培养液。 ①称取干稻草 5g,剪成 3~4cm 长的小段。 ②在 1000ml 烧杯中加水 800ml,以纱布包裹好干稻草,加入 2 粒麦粒,放 入水中煮沸 10 分钟,直至煎出液呈淡黄色。 ③将稻草煎出液置于室温下冷却后,作为草履虫培养液备用。 3、确定培养液中草履虫种群的初始密度 ①用滴管取一小滴碘液于凹玻板上, 再用 0.5ml 移液管吸取 0. 1ml 草履虫原 液于 4 块凹玻板上,在显微镜下进行草履虫计数 ②按上述方法重复取样 2 次,计算出草履虫原液中的种群密度。 ③取冷却后的草履虫培养液 50ml,置于 150ml 三角瓶中。经过计算,用移 液管吸取适量草履虫原液在培养液中稀释并混匀,使培养液中草履虫的密度在 5~10 只/ml 左右。通过镜检计数,确定培养液中的草履虫初始密度,即实验第一 天的种群密度。 ④用纱布和橡皮筋将实验用的烧杯罩好,并做好本组标记,放置在 0℃、25 ℃的恒温箱中培养。 4、定期检测和记录 ①在实验开始后一周内,每天定时对培养液中的草履虫密度进行检测。 ②将每天的观测数据记录在观测数据记录表格中。 0℃下培养 25℃下培养 天 数 观测 1 观测 2 平均 观测 总数N 理论 总数 Nt 观测 1 观测 2 平均 观测 总数N 理论 总数 Nt 0 1 2 3 4 5 6 7

(三)逻辑斯谛方程的拟合 1、通过做图目测估计法、平均值法、三点法等方法,计算或估计K、 a的值 2、将每天的观测数据记录在自制的观测数据记录表格中。 (四)实验分组和讨论 1、实验分组 本实验可由学生分组进行,并可在不同的环境条件下进行对比实验。环境容 纳量也象其他生态特征一样,是随环境条件的不同而改 变的。因此逻辑斯谛增长 曲线对于某一种生物也不是固定不变的。如改变培养温度,将草履虫培养液放舀 在不同的培养温度下培养。对所得到的不同温度下的草履虫种群增长曲线,可以 让同学们来讨论环境条件的改变对草履虫实验种群增长的影响。 2、实验讨论 ①撰写实验报告,绘制草履虫实验种群的罗辑斯谛增长曲线 ②讨论实验中各种实验条件的不同可能给草履虫种群增长造成的影响, [思考 1、种群的逻辑斯谛增长中的K值是否是稳定不变的? 2、种群的逻辑斯谛增长曲线中、K两个参数的生物学意义是什么? 3、为什么说种群的逻辑斯谛增长是受到密度制约的? 6

6 (三)逻辑斯谛方程的拟合 1、通过做图目测估计法、平均值法、三点法等方法,计算或估计 K、 r、a 的值。 2、将每天的观测数据记录在自制的观测数据记录表格中。 (四)实验分组和讨论 1、实验分组 本实验可由学生分组进行,并可在不同的环境条件下进行对比实验。环境容 纳量也象其他生态特征一样,是随环境条件的不同而改变的。因此逻辑斯谛增长 曲线对于某一种生物也不是固定不变的。如改变培养温度,将草履虫培养液放置 在不同的培养温度下培养。对所得到的不同温度下的草履虫种群增长曲线,可以 让同学们来讨论环境条件的改变对草履虫实验种群增长的影响。 2、实验讨论 ①撰写实验报告,绘制草履虫实验种群的罗辑斯谛增长曲线。 ②讨论实验中各种实验条件的不同可能给草履虫种群增长造成的影响。 [思考题] 1、种群的逻辑斯谛增长中的 K 值是否是稳定不变的? 2、种群的逻辑斯谛增长曲线中 r、K 两个参数的生物学意义是什么? 3、为什么说种群的逻辑斯谛增长是受到密度制约的?

实验四种群数量估计 [实验原理 在种群中捕获一组动物样品,标记后放回,让标记动物与种群其它个体充分 混合后重取一组样品,则标记动物在第二组样品中所占比例与所有标记动物在整 个种群中占的比例相同:那么有m/n2=n,N其中n是第一次标记并放回的动物 数,是第二次样品中的动物数, 是第二次样品中已标记的动物数,N为种 很明显,n、m和m都是已知的,N可计算出来。所有标记重捕获) 实验目的 通过实验初步学会标记与重捕技术,即主要学习单次标记多次重捕技术一 Lincoln指数法和多次标记重捕技术一Jolly-Seber随机法估计动物种群数量的大 [实验材料] 里、白用棋子(代替实验动物),marker笔,100ml和50ml的烧杯、黑色 布袋。 (一)Lincoln指数法估计种群数量 Lincoln指数法的运用必须具备下列假设条件: 1、标记方法不能影响个体的正常活动: 2、标记保留的时间不能少于整个实验时间: 3、第二次取样之前标记个体必须在自然种群中充分混合: 4 不同年龄的个体具有相等的被捕几 5、种群是封闭的,即没有迁入或迁出,如果有,则迁入或迁出的数值 能够测定: 6、实验期间没有出生或死亡,如果有其数量则必须能够测定。 Lincoln指数法的基本公式:D/a=n 其中,p代表种群总数;a代表最初标记数:n代表取样总数:r样本中己标 记个体数 [方法与步骤] 1、每两人一小组,每小组取一个黑布袋,每袋装入实验教师发的白色围棋 子250个左右,但每组所装棋子数不等。 每组再分别装入黑色棋子50个左右(相当于标记),并记录具体数目(按 表) 3、将黑色棋子与布袋中原有的白棋子混合均匀。 4、用烧杯随机取一烧杯棋子,并记录黑棋子数和总棋子数。 5、重复步骤“4”4至5次。 6、计算p值。N一所取棋子(相当于样本)全总个数, 一样本中标记 的棋子个数(黑棋子数)。a -最初标记棋子数(总的黑棋子数) 注:取样计数过程中, 一半实验组用100ml的烧杯:另一半实验组用50ml的烧 杯。 7、各组按表4一1所示格式把实验结果进行汇总,计算布袋中所装棋子的

7 实验四 种群数量估计 [实验原理] 在种群中捕获一组动物样品,标记后放回,让标记动物与种群其它个体充分 混合后重取一组样品, 则标记动物在第二组样品中所占比例与所有标记动物在整 个种群中占的比例相同;那么有 m2/n2=n1/N 其中 n1 是第一次标记并放回的动物 数,n2 是第二次样品中的动物数,m2 是第二次样品中已标记的动物数,N为种 群总数。很明显,n1、n2 和 m2 都是已知的,N可计算出来。所有标记重捕获方 法均依赖于这一原理。 [实验目的] 通过实验初步学会标记与重捕技术,即主要学习单次标记多次重捕技术— Lincoln 指数法和多次标记重捕技术—JollySeber 随机法估计动物种群数量的大 小。 [实验材料] 黑、白围棋子(代替实验动物),marker 笔,100ml 和 50ml 的烧杯、黑色 布袋。 (一)Lincoln 指数法估计种群数量 Lincoln 指数法的运用必须具备下列假设条件: 1、标记方法不能影响个体的正常活动; 2、标记保留的时间不能少于整个实验时间; 3、第二次取样之前标记个体必须在自然种群中充分混合; 4、不同年龄的个体具有相等的被捕几率; 5、种群是封闭的,即没有迁入或迁出,如果有,则迁入或迁出的数值 能够测定; 6、实验期间没有出生或死亡,如果有其数量则必须能够测定。 Lincoln 指数法的基本公式:p/a=n/r 其中,p 代表种群总数;a 代表最初标记数;n 代表取样总数;r 样本中已标 记个体数。 [方法与步骤] 1、每两人一小组,每小组取一个黑布袋,每袋装入实验教师发的白色围棋 子 250 个左右,但每组所装棋子数不等。 2、每组再分别装入黑色棋子 50 个左右(相当于标记),并记录具体数目(按 表 1) 3、将黑色棋子与布袋中原有的白棋子混合均匀。 4、用烧杯随机取一烧杯棋子,并记录黑棋子数和总棋子数。 5、重复步骤“4”4 至 5 次。 6、计算 p 值。N——所取棋子(相当于样本)全总个数,r——样本中标记 的棋子个数(黑棋子数)。a——最初标记棋子数(总的黑棋子数); 注:取样计数过程中,一半实验组用 100ml 的烧杯;另一半实验组用 50ml 的烧 杯。 7、各组按表 4-1所示格式把实验结果进行汇总,计算布袋中所装棋子的

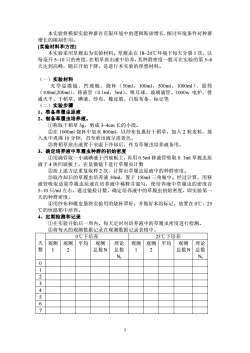

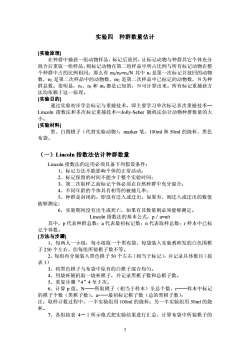

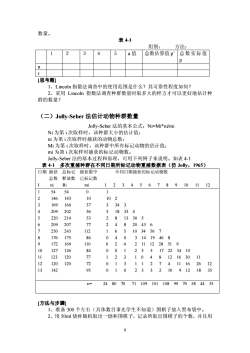

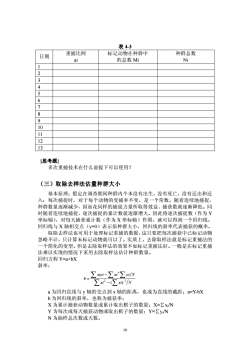

数量。 表41 组别: 方法 3 4 5 a值总数估算值p'总数实际值 思考题 I、Lincoln指数法调查中的使用范围是什么?其可靠性程度如何? 2、采用Lincoln指数法调查种群数量时取多大的样方才可以更好地估计种 群的数量? (二)Jolly-Seber法估计动物种群数量 Jolly-Seber法的基本公式:Ni=Mi*nimi Ni为第i次取样时,该种群大小的估计值: 为第1次取样时捕获的动物总数 M为第i次取样时,该种群中所有标记动物的估计值: mi为第i次取样时捕获的标记动物数。 Joly-Seber法的基本过程和原理,可用下列例子来说明。如表4-1 来多众黑箱种在不同日所标记动物裤数精来(仿,】 口期捕获总标记捕获数中 总数 释放数已标记费 RI mi 123456789101112 1 5454 0 1 146 143 10 102 164 37 3 343 4 205 202 56 18334 5 220 214 813305 6 209 207 24820436 7 250 243 112 1651034567 176 0 40 31419468 0 8108 8 211 2851 9 01 235 1722 410 3 120 123 104812163011 120 120 72 0131127411162612 13 142 0 10 2332109121835 ri= 248070711091011089970584435 [方法与步骤 1、准备300个左右(具体数目事先学生不知道)围棋子放入黑布袋中 2、用50ml烧杯随机取出一烧杯围棋子,记录所取出围棋子的个数,并且用

8 数量。 表 41 组别: 方法: 1 2 3 4 5 a 值 总数估算值 p’ 总数实际值 p n r [思考题] 1、Lincoln 指数法调查中的使用范围是什么?其可靠性程度如何? 2、采用 Lincoln 指数法调查种群数量时取多大的样方才可以更好地估计种 群的数量? (二)JollySeber 法估计动物种群数量 JollySeber 法的基本公式:Ni=Mi*ni/mi Ni 为第 i 次取样时,该种群大小的估计值; ni 为第 i 次取样时捕获的动物总数; Mi 为第 i 次取样时,该种群中所有标记动物的估计值; mi 为第 i 次取样时捕获的标记动物数。 JollySeber 法的基本过程和原理,可用下列例子来说明。如表 41 表 41 多次重捕种群在不同日期所标记动物重捕数据表(仿 Jolly,1965) 日期 捕获 总标记 捕获数中 不同日期捕获的标记动物数 总数 释放数 已标记数 I ni Ri mi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 54 54 0 1 2 146 143 10 10 2 3 169 164 37 3 34 3 4 209 202 56 5 18 33 4 5 220 214 53 2 8 13 30 5 6 209 207 77 2 4 8 20 43 6 7 250 243 112 1 6 5 10 34 56 7 8 176 175 86 0 4 0 3 14 19 46 8 9 172 169 110 0 2 4 2 11 12 28 51 9 10 127 126 84 0 0 1 2 3 5 17 22 34 10 11 123 120 77 1 2 3 1 0 4 8 12 16 30 11 12 120 120 72 0 1 3 1 1 2 7 4 11 16 26 12 13 142 95 0 1 0 2 3 3 2 10 9 12 18 35 ri= 24 80 70 71 109 101 108 99 70 58 44 35 [方法与步骤] 1、准备 300 个左右(具体数目事先学生不知道)围棋子放入黑布袋中。 2、用 50ml 烧杯随机取出一烧杯围棋子,记录所取出围棋子的个数,并且用

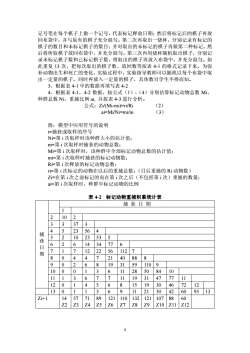

记号笔在每个棋子上做一个记号,代表标记释放日期:然后将标记后的棋子再放 回布袋中,并与原有的棋子充分混匀。第二次再取出一烧杯,分别记录有标记的 棋子的数目和未标记棋子的数目:并对取出的未标记的棋子再做第二种标记,然 后将所取棋子放回布袋中,并 工分混匀。第 次再用烧杯随机取出棋子,分别记 录未标记棋子数和已标记棋子数,将取出的棋子再放入布袋中,并充分混匀。如 此重复13次,把每次取出的棋子数、放回数等按表4-1的格式记录下来。为弥 补动物出生和死亡的变化,实验过程中,实验指导教师可以随机以每个布袋中取 出一定量的棋子,同时再放入一定量的棋子,具体数目学生不得而知 根据表41中的数 6表 4、根据表41,4-2数据,按公式(1)·(4)分别估算标记动物总数Mi、 种群总数Ni、重捕比例ai并按表43进行分析。 公式:Zi/Mi-mi)=ri/Ri (2) ai=Mi/Ni=mi/ni (3) 附:模型中应用符号的说明 =捕获或取样的序号 N=第i次取样时该种群大小的估计值 ni=第i次取样时捕获的动物总数: M=第i次取样时,该种群中全部标记动物总数的估计值 =第ⅰ次取样时捕获的标记动物数: RF第i次释放的标记动物总数: =第i次标记的动物在以后的重捕总数:(日后重捕的Ri动物数) Z=在第i次之前标记的而在第i次之后(不包括第ⅰ次)重捕的数量: a=第i次取样时,种群中标记动物的比例 表42标记动物重捕积累统计表 捕获日期 2102 3 3 373 4523564 521023535 6 26 143477 6 7 2 22 36 1127 8 0 4 4 7 21 40 88 8 902 31 59 0 6 28 84 10 3 6 19 31 47 77 11 120 1 6 8 15 19 30 46 72 12 13 0 9 42 9513 Zi+1 89 12 23 Z4 Z6Z7 Z9 Z10 Z11 Z12 9

9 记号笔在每个棋子上做一个记号,代表标记释放日期;然后将标记后的棋子再放 回布袋中,并与原有的棋子充分混匀。第二次再取出一烧杯,分别记录有标记的 棋子的数目和未标记棋子的数目;并对取出的未标记的棋子再做第二种标记,然 后将所取棋子放回布袋中,并充分混匀。第三次再用烧杯随机取出棋子,分别记 录未标记棋子数和已标记棋子数,将取出的棋子再放入布袋中,并充分混匀。如 此重复 13 次,把每次取出的棋子数、放回数等按表 41 的格式记录下来。为弥 补动物出生和死亡的变化,实验过程中,实验指导教师可以随机以每个布袋中取 出一定量的棋子,同时再放入一定量的棋子,具体数目学生不得而知。 3、根据表 41 中的数据再填写表 42 4、根据表 41,42 数据,按公式(1)(4)分别估算标记动物总数 Mi、 种群总数 Ni、重捕比例 ai, 并按表 43 进行分析。 公式:Zi/(Mimi)=ri/Ri (2) ai=Mi/Ni=mi/ni (3) 附:模型中应用符号的说明 i=捕获或取样的序号 Ni=第 i 次取样时该种群大小的估计值; ni=第 i 次取样时捕获的动物总数; Mi=第 i 次取样时,该种群中全部标记动物总数的估计值; mi=第 i 次取样时捕获的标记动物数; Ri=第 i 次释放的标记动物总数; ri=第 i 次标记的动物在以后的重捕总数;(日后重捕的 Ri 动物数) Zi=在第 i 次之前标记的而在第 i 次之后(不包括第 i 次)重捕的数量; ai=第 i 次取样时,种群中标记动物的比例 表 42 标记动物重捕积累统计表 捕 获 日 期 1 2 10 2 3 3 37 3 4 5 23 56 4 5 2 10 23 53 5 6 2 6 14 34 77 6 7 1 7 12 22 56 112 7 8 0 4 4 7 21 40 88 8 9 0 2 6 8 19 31 59 110 9 10 0 0 1 3 6 11 28 50 84 10 11 1 3 6 7 7 11 19 31 47 77 11 捕 获 日 期 12 0 1 4 5 6 8 15 19 30 46 72 12 13 0 1 1 3 6 9 11 21 30 42 60 95 13 Zi+1 14 Z2 57 Z3 71 Z4 89 Z5 121 Z6 110 Z7 132 Z8 121 Z9 107 Z10 88 Z11 60 Z12

表43 日期 重捕比例 标记动物在种群中 种群总数 的总数Mi Ni 1 2 3 4 7 8 9 10 1 12 13 1思考题! 多次重捕技术在什么前提下可以使用? (三)取除去样法估量种群大小 基本原理:假定在调查期间种群内个本没有出生,没有死亡,没有迁出和迁 入;每次捕捉时,对于每个动物的受捕率不变,是一个常数。随着连续地捕捉, 种群数量逐渐减少,因而花同样的捕捉力量所取得效益、捕获数就逐渐降低。同 时随着连续地捕捉,逐次捕捉的累计数就逐渐增大。因此将逐次捕捉数(作为Y 坐标轴),对每天捕获累计数(作为X坐标轴)作图,就可以得到 一个回归线 回归线与X轴相交点(y0)表示原种群大小,回归线的斜率代表捕获的概率 取除去样法也可用于处理标记重捕的数据,这只要把每次捕获中已标记动物 忽略不计,只计算未标记动物就可以了。实质上,去除取样法就是标记重捕法的 一个简化的变型。但是去除取样法的效果不如标记重捕法好。一般是在标记重捕 法难以实现的情况下采用去除取样法估计种群数量。 回归方程Y=a+bx 斜率: ∑-∑x∑yN ∑x2-(∑x02N a为回归直线与y轴的交点到x轴的距离,也成为直线的截距;a=YbX b为回归线的斜率,也称为捕获率: X为累计捕获动物数量或累计取出棋子的数量:X=∑xN Y为每次或每天捕获动物或取出棋子的数量:Y=ΣyN N为抽样总次数或天数

10 表 43 日期 重捕比例 ai 标记动物在种群中 的总数 Mi 种群总数 Ni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [思考题] 多次重捕技术在什么前提下可以使用? (三)取除去样法估量种群大小 基本原理:假定在调查期间种群内个本没有出生,没有死亡,没有迁出和迁 入;每次捕捉时,对于每个动物的受捕率不变,是一个常数。随着连续地捕捉, 种群数量逐渐减少,因而花同样的捕捉力量所取得效益、捕获数就逐渐降低。同 时随着连续地捕捉,逐次捕捉的累计数就逐渐增大。因此将逐次捕捉数(作为 Y 坐标轴),对每天捕获累计数(作为 X 坐标轴)作图,就可以得到一个回归线。 回归线与 X 轴相交点(y=0)表示原种群大小,回归线的斜率代表捕获的概率。 取除去样法也可用于处理标记重捕的数据, 这只要把每次捕获中已标记动物 忽略不计,只计算未标记动物就可以了。实质上,去除取样法就是标记重捕法的 一个简化的变型。但是去除取样法的效果不如标记重捕法好。一般是在标记重捕 法难以实现的情况下采用去除取样法估计种群数量。 回归方程 Y=a+bX 斜率: Â Â Â Â Â - - = xi xi N xiyi xi yi N b 2 2 * ( ) a 为回归直线与 y 轴的交点到 x 轴的距离,也成为直线的截距;a=YbX b 为回归线的斜率,也称为捕获率; X 为累计捕获动物数量或累计取出棋子的数量;X=∑xi/N Y 为每次或每天捕获动物或取出棋子的数量;Y=∑yi/N N 为抽样总次数或天数

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《基础生态学》课程教学大纲 Basic Ecology.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)19 分析课程应用实例-测土配方施肥原理与技术.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)01 绪论(中国农业大学:江荣风).pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)03 土壤分析-土壤水溶性盐分测定.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)02 土壤分析-土样的采集与处理.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)04 土壤分析-土壤碳酸钙测定-pH测定.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)06 土壤分析-土壤全氮测定.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)05 土壤分析-土壤有机质测定.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)08 土壤分析-土壤全磷-有效磷测定.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)07 土壤分析-土壤有效氮测定.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)10 土壤分析-土壤有效微量元素测定.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)09 土壤分析-土壤全钾-有效钾测定.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)12 环境监测分析.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)11 土壤分析-土壤阳离子交换性能测定.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)15 植物分析-概论.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)13 肥料分析(1/2)§1 概述 §2 肥料样品的采集与制备 §3 氮素化肥的分析 §4 化学磷肥含磷量的测定 §4 化学钾肥的测定.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)14 肥料分析(2/2)复混肥料分析(Compound Fertilizer)、有机肥料的分析.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)18 植物分析-植物品质分析.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程教学课件(PPT讲稿)17 植物分析-水溶性糖测定.pdf

- 《土壤植物与环境分析》课程作业习题(无答案).doc

- 《基础生态学》课程作业习题(无答案).pdf

- 《基础生态学》课程教学资源(PPT课件)第五章 生态系统生态学(3/4)第三节 生态系统的物质循环.ppsx

- 《基础生态学》课程教学资源(PPT课件)第五章 生态系统生态学(2/4)第二节 生态系统的能量流动.ppsx

- 《基础生态学》课程教学资源(PPT课件)第六章 大尺度生态学和分子生态学.ppsx

- 《基础生态学》课程教学资源(PPT课件)第五章 生态系统生态学(4/4)第四节 自然生态系统.ppsx

- 《基础生态学》课程教学资源(PPT课件)第四章 群落生态学(2/3)第二节 生物群落的动态.ppsx

- 《基础生态学》课程教学资源(PPT课件)第四章 群落生态学(1/3)第一节 生物群落的组成与结构.ppsx

- 《基础生态学》课程教学资源(PPT课件)第五章 生态系统生态学(1/4)第一节 生态系统的一般特征.ppsx

- 《基础生态学》课程教学资源(PPT课件)第四章 群落生态学(3/3)第三节 生物群落的分类与排序.ppsx

- 《基础生态学》课程教学资源(PPT课件)第三章 种群生态学(2/3)第二节 种群的遗传与进化.ppsx

- 《基础生态学》课程教学资源(PPT课件)第三章 种群生态学(3/3)第三节 种内、种间关系.ppsx

- 《基础生态学》课程教学资源(PPT课件)第二章 个体生态学(生物与环境).ppsx

- 《基础生态学》课程教学资源(PPT课件)第一章 绪论(中国农业大学:孙振钧).ppsx

- 《基础生态学》课程教学资源(PPT课件)第三章 种群生态学(1/3)第一节 种群及其基本特征.ppsx

- 《生态学》课程教学资源(作业习题)名词选编(含参考答案).doc

- 《生态学》课程教学资源(作业习题)综合复习题(含参考答案).doc

- 《生态学》课程教学资源(作业习题)03答案.doc

- 《生态学》课程教学资源(作业习题)05答案.doc

- 《生态学》课程教学资源(作业习题)04答案.doc

- 《生态学》课程教学资源(作业习题)06答案.doc