《英语翻译》课程教学资源(翻译教程)厦门大学外文学院英语系《汉英翻译》讲义 Chinese-English Translation

厦门大学外文学院英语系 《这英翰释》 裸程个绍与教学重点 厦门大学胡兆云 课程编号:030020 英文译名:Chinese-English Translation 课程性质:必修课 要求先修课程:英语阅读、综合英语、英语语法、英语写作、英语语言学、英语 文学、英语国家概况、大学语文、英汉翻译 教材:《大学汉英翻译教程》,王治奎主编,济南:山东大学出版社,2005年8 月第4版 参考书: 1.《新编汉英翻译教程》,陈宏薇、李亚丹主编(陈宏薇、陈浪、李亚丹、谢瑾 编),上海:上海外语教育出版社,2004。 2.《英语翻译实务基础版》,贺军主编,北京:北京出版社,2005。 3.《英汉对比研究》,连淑能著,北京:高等教育出版社,1993。 4.《汉英比较翻译教程》,魏志成编著.北京:清华大学出版社.2006。 5.《汉英英汉翻译教程》,张春柏主编.北京:高等教育出版社.2003。 6.《翻译基础》,刘宓庆主编,上海:华东师范大学出版社,2008。 7.《翻译理论、实践与评析》,邵志洪编著,上海:华东理工大学出版社,2003

1 厦门大学外文学院英语系 《汉英翻译》 课程介绍与教学重点 厦门大学 胡兆云 课程编号:030020 英文译名:Chinese-English Translation 课程性质:必修课 要求先修课程:英语阅读、综合英语、英语语法、英语写作、英语语言学、英语 文学、英语国家概况、大学语文、英汉翻译 教材:《大学汉英翻译教程》,王治奎主编,济南:山东大学出版社,2005 年 8 月第 4 版 参考书: 1.《新编汉英翻译教程》,陈宏薇、李亚丹主编(陈宏薇、陈浪、李亚丹、谢瑾 编),上海:上海外语教育出版社,2004。 2. 《英语翻译实务基础版》,贺军主编,北京:北京出版社,2005。 3.《英汉对比研究》,连淑能著,北京:高等教育出版社,1993。 4.《汉英比较翻译教程》,魏志成编著. 北京:清华大学出版社. 2006。 5.《汉英英汉翻译教程》,张春柏主编. 北京: 高等教育出版社. 2003。 6.《翻译基础》,刘宓庆主编,上海:华东师范大学出版社,2008。 7.《翻译理论、实践与评析》,邵志洪编著,上海:华东理工大学出版社,2003

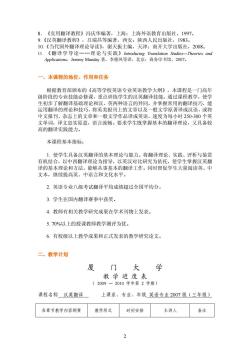

8.《实用翻译教程》冯庆华编著,上海:上海外语教育出版社,1997。 9.《汉英翻译教程》,吕瑞昌等编著,西安:陕西人民出版社,1983。 10.《当代国外翻译理论导读》,谢天振主编,天津:南开大学出版社,2008。 1l.《翻译学导论一一理论与实践》Introducing Translation Studies-Theories and Applications,Jeremy Munday著,李德凤等译,北京:商务印书馆,2007。 一、本课程的地位、作用和任务 根据教育部颁布的《高等学校英语专业英语教学大纲》,本课程是一门高年 级阶段的专业技能必修课,重点训练学生的汉英翻译技能。通过课程教学,使学 生初步了解翻译基础理论和汉、英两种语言的异同,并掌握常用的翻译技巧,能 运用翻译的理论和技巧,将英美报刊上的文章以及一般文学原著译成汉语,或将 中文报刊、杂志上的文章和一般文学作品译成英语,速度为每小时250-300个英 文单词,译文忠实原意,语言流畅。要求学生既掌握基本的翻译理论,又具备较 高的翻译实践能力。 本课程基本指标: 1.使学生具备汉英翻译的基本理论与能力。将翻译理论、实践、评析与鉴赏 有机结合,以中西翻译理论为指导,以英汉对比研究为依托,使学生掌握汉英翻 译的基本理论和方法,能够从事基本的翻译工作。同时督促学生大量阅读英、中 文本,继续提高英、中语言和文化水平。 2.英语专业八级考试翻译平均成绩超过全国平均分。 3.学生在国内翻译赛事中获奖。 4.教师有相关教学研究成果在学术刊物上发表。 5.70%以上的授课教师教学测评为优。 6.有校级以上教学成果和正式发表的教学研究论文。 二、教学计划 厦 门 大 学 教学进度表 (2009一2010学年第2学期) 课程名称汉英翻译 上课系、专业、年级英语专业2007级(三年级) 各章节教学内容纲要 教学形式 时间安排 主讲人 备注 2

2 8.《实用翻译教程》冯庆华编著,上海:上海外语教育出版社,1997。 9.《汉英翻译教程》,吕瑞昌等编著,西安:陕西人民出版社,1983。 10.《当代国外翻译理论导读》,谢天振主编,天津:南开大学出版社,2008。 11. 《翻译学导论——理论与实践》Introducing Translation Studies-Theories and Applications,Jeremy Munday 著,李德凤等译,北京:商务印书馆,2007。 一、本课程的地位、作用和任务 根据教育部颁布的《高等学校英语专业英语教学大纲》,本课程是一门高年 级阶段的专业技能必修课,重点训练学生的汉英翻译技能。通过课程教学,使学 生初步了解翻译基础理论和汉、英两种语言的异同,并掌握常用的翻译技巧,能 运用翻译的理论和技巧,将英美报刊上的文章以及一般文学原著译成汉语,或将 中文报刊、杂志上的文章和一般文学作品译成英语,速度为每小时 250-300 个英 文单词,译文忠实原意,语言流畅。要求学生既掌握基本的翻译理论,又具备较 高的翻译实践能力。 本课程基本指标: 1. 使学生具备汉英翻译的基本理论与能力。将翻译理论、实践、评析与鉴赏 有机结合,以中西翻译理论为指导,以英汉对比研究为依托,使学生掌握汉英翻 译的基本理论和方法,能够从事基本的翻译工作。同时督促学生大量阅读英、中 文本,继续提高英、中语言和文化水平。 2. 英语专业八级考试翻译平均成绩超过全国平均分。 3. 学生在国内翻译赛事中获奖。 4. 教师有相关教学研究成果在学术刊物上发表。 5. 70%以上的授课教师教学测评为优。 6. 有校级以上教学成果和正式发表的教学研究论文。 二、教学计划 厦 门 大 学 教 学 进 度 表 ( 2009 — 2010 学年第 2 学期) 课程名称 汉英翻译 上课系、专业、年级 英语专业 2007 级(三年级) 各章节教学内容纲要 教学形式 时间安排 主讲人 备注

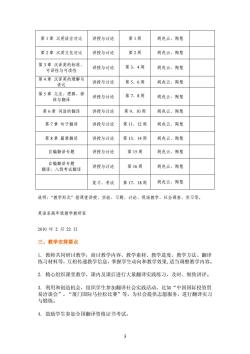

第1章汉英语言对比 讲授与讨论 第1周 胡兆云、陶慧 第2章汉英文化对比 讲授与讨论 第2周 胡兆云、陶慧 第3章汉译英的标准、 可译性与可读性 讲授与讨论 第3、4周 胡兆云、陶慧 第4章汉译英的理解与 表达 讲授与讨论 第5、6周 胡兆云、陶慧 第5章文法、逻辑、修 讲授与讨论 第7、8周 辞与翻译 胡兆云、陶慧 第6章词语的翻译 讲授与讨论 第9、10周 胡兆云、陶慧 第7章句子翻译 讲授与讨论 第11、12周 胡兆云、陶慧 第8章篇章翻译 讲授与讨论 第13、14周 胡兆云、陶慧 自编翻译专题 讲授与讨论 第15周 胡兆云、陶慧 自编翻译专题 翻译:八级考试翻译 讲授与讨论 第16周 胡兆云、陶慧 复习、考试 第17、18周 胡兆云、陶慧 说明:“教学形式”指课堂讲授、实验、习题、讨论、现场教学、社会调查、实习等。 英语系高年级教学教研室 2010年2月22日 三、教学安排要点 1.教师共同研讨教学,商讨教学内容、教学素材、教学进度、教学方法、翻译 练习材料等,互相传递教学信息,掌握学生动向和教学效果,适当调整教学内容。 2.精心组织课堂教学,课内及课后进行大量翻译实践练习,及时、细致讲评。 3.利用和创造机会,组织学生参加翻译社会实践活动,比如“中国国际投资贸 易洽谈会”、“厦门国际马拉松比赛”等,为社会提供志愿服务,进行翻译实习 与锻炼。 4.鼓励学生参加全国翻译资格证书考试。 3

3 第 1 章 汉英语言对比 讲授与讨论 第 1 周 胡兆云、陶慧 第 2 章 汉英文化对比 讲授与讨论 第 2 周 胡兆云、陶慧 第 3 章 汉译英的标准、 可译性与可读性 讲授与讨论 第 3、4 周 胡兆云、陶慧 第 4 章 汉译英的理解与 表达 讲授与讨论 第 5、6 周 胡兆云、陶慧 第 5 章 文法、逻辑、修 辞与翻译 讲授与讨论 第 7、8 周 胡兆云、陶慧 第 6 章 词语的翻译 讲授与讨论 第 9、10 周 胡兆云、陶慧 第 7 章 句子翻译 讲授与讨论 第 11、12 周 胡兆云、陶慧 第 8 章 篇章翻译 讲授与讨论 第 13、14 周 胡兆云、陶慧 自编翻译专题 讲授与讨论 第 15 周 胡兆云、陶慧 自编翻译专题 翻译:八级考试翻译 讲授与讨论 第 16 周 胡兆云、陶慧 复习、考试 第 17、18 周 胡兆云、陶慧 说明:“教学形式”指课堂讲授、实验、习题、讨论、现场教学、社会调查、实习等。 英语系高年级教学教研室 2010 年 2 月 22 日 三、教学安排要点 1. 教师共同研讨教学,商讨教学内容、教学素材、教学进度、教学方法、翻译 练习材料等,互相传递教学信息,掌握学生动向和教学效果,适当调整教学内容。 2. 精心组织课堂教学,课内及课后进行大量翻译实践练习,及时、细致讲评。 3. 利用和创造机会,组织学生参加翻译社会实践活动,比如“中国国际投资贸 易洽谈会”、“厦门国际马拉松比赛”等,为社会提供志愿服务,进行翻译实习 与锻炼。 4. 鼓励学生参加全国翻译资格证书考试

5.组织学生参加高水平的翻译竞赛活动,比如由中国翻译协会、《中国翻译》 编辑部组织的“韩素音青年翻译奖”英汉、汉英翻译竞赛活动、由香港中文大学 主办、中国译协协办的“新纪元全球华文青年文学奖”翻译组的翻译竞赛活动等。 教师帮助通报信息、组织参赛。 6.响应学校开展的学生科技创新活动,指导学生围绕热点翻译问题开展本学科 的科研活动。 四、本课程教学中需注意的问题 1.汉英语言水平和文化知识 汉英翻译涉及到两种语言的运用能力和两种文化的了解程度,两种语言较强 的运用能力和两种文化较高的了解程度是良好翻译的必备基础,因此必须高度重 视学生双语双文素质的培养。 2.汉英翻译的理论基础 翻译理论有助于翻译实践,因此需要讲授基本翻译理论。基本理论包括基本 翻译知识、主要翻译理论流派、汉英语言文化对比、汉英翻译技巧与方法等。 3.汉译英的实践过程 汉英翻译具有极强的实践性,需要特别注重学生实践能力的培养,既注重课 内讲授,也注重课外练习。教师需注意宏观与微观指导的结合,对于学生作业, 须集中分析讲评其典型问题:同时须针对不同学生的特点,对个别学生进行具体 讲评与辅导。 五、考核方式 闭卷考试 4

4 5. 组织学生参加高水平的翻译竞赛活动,比如由中国翻译协会、《中国翻译》 编辑部组织的“韩素音青年翻译奖”英汉、汉英翻译竞赛活动、由香港中文大学 主办、中国译协协办的“新纪元全球华文青年文学奖”翻译组的翻译竞赛活动等。 教师帮助通报信息、组织参赛。 6. 响应学校开展的学生科技创新活动,指导学生围绕热点翻译问题开展本学科 的科研活动。 四、本课程教学中需注意的问题 1. 汉英语言水平和文化知识 汉英翻译涉及到两种语言的运用能力和两种文化的了解程度,两种语言较强 的运用能力和两种文化较高的了解程度是良好翻译的必备基础,因此必须高度重 视学生双语双文素质的培养。 2. 汉英翻译的理论基础 翻译理论有助于翻译实践,因此需要讲授基本翻译理论。基本理论包括基本 翻译知识、主要翻译理论流派、汉英语言文化对比、汉英翻译技巧与方法等。 3. 汉译英的实践过程 汉英翻译具有极强的实践性,需要特别注重学生实践能力的培养,既注重课 内讲授,也注重课外练习。教师需注意宏观与微观指导的结合,对于学生作业, 须集中分析讲评其典型问题;同时须针对不同学生的特点,对个别学生进行具体 讲评与辅导。 五、考核方式 闭卷考试

第一章 汉英语言对比 相关参考: 翻译教学和研究的经验表明:翻译理论和技巧必须建立在不同语言和文化的 对比分析基础上。英汉互译的几项基本原则和技巧,如选词(Diction)、转换 (Conversion)、增补(Amplification)、省略(Omission)、重复(Repetition) 替代(Substitution)、变换(Variation)、倒置(Inversion)、拆离(Division) 缀合(Combination)、阐释(Annotation)、浓缩(Condensation)、重组 (Reconstruction),以及时态、语态、语气、习语、术语等的译法,都集中地 体现了英汉的不同特点。机器翻译是让计算机按照人们所制定的程序和指令进行 不同语言的对比转换,也离不开对比分析。翻译之所以困难,归根结底是因为语 言差异和文化差异。因此,对比、分析和归纳这些差异,便是翻译学的重要任务。 不同语言的对比分析不仅有利于教学和翻译,也有助于语言交际。通过对比 分析,人们可以进一步认识外语和母语的特性,在进行交际时,能够有意识地注 意不同语言各自的表现方法,以顺应这些差异,防止表达错误,避免运用失当, 从而达到交际的目的。 一一连淑能,《英汉对比研究》 纪德是最理解莎士比亚的法国作家之一。在他看来,“没有任何作家比莎士 比亚更值得翻译”,但同时,“也没有任何作家比他更难翻译,译文更容易走样”。 纪德对莎士比亚的理解是双重的,既是精神的,也是语言的。他在与莎士比亚的 相遇与相识中,经历了一系列的考验。对他在翻译中经历的这番历史奇遇,他曾 在为七星文库出版的《莎士比亚戏剧集》撰写的前言中作了详尽的描述:描述了 两种文化与两种语言之间的遭遇,也揭示了翻译中译者所面临的种种障碍。 纪德首先看到的,是语言与文化层面的逻辑性,这涉及到不同语言的思维方 法。他说:“莎士比亚很少考虑逻辑性,而我们拉丁文化缺了逻辑性就踉踉跄跄。 莎士比亚笔下的形象相互重现,相互推倒。面对如此丰富的形象,我们可怜的译 者目瞪口呆。他不愿意对这种绚丽多彩有丝毫遗漏,因此不得不将英文原本中用 仅仅一个词表示的暗喻译成一个句子。原来像蛇一样紧紧盘成一团的诗意,如今 成了松开的弹簧。翻译成了解释。逻辑倒是很满意,但魅力不再起作用。莎士比 亚的诗句飞跃而过的空间,迟缓的熊虫一瘸一拐才能走完。”在紧密的逻辑与丰 富的形象之间,英语与法语的天平有所侧重,在两者的遭遇中,译者的无奈与局 限源于文化与语言的巨大差异。 头脑清醒的纪德没有丝毫责备英语或莎士比亚的语言的意思,相反,在翻译 莎士比亚的戏剧中,他充分意识到了母语的缺陷。他说:“只有在接触外语时, 我们才意识到本国语言的缺陷,因此,只会法语的法国人是看不到缺陷的。”他 的这一观点与德国作家歌德的观点几乎是一致的。异之于我,可作一明镜,从异 中更清楚地照清自身。在这个意义上,与异语文化的接触,有助于认识母语与母 语文化的不足。看清了自身的不足,便有可能从异语异文化中去摄取营养,弥补 自身,丰富自身。 5

5 第一章 汉英语言对比 相关参考: 翻译教学和研究的经验表明:翻译理论和技巧必须建立在不同语言和文化的 对比分析基础上。英汉互译的几项基本原则和技巧,如选词(Diction)、转换 (Conversion)、增补(Amplification)、省略(Omission)、重复(Repetition)、 替代(Substitution)、变换(Variation)、倒置(Inversion)、拆离(Division)、 缀合( Combination)、阐释( Annotation)、浓缩( Condensation)、重组 (Reconstruction),以及时态、语态、语气、习语、术语等的译法,都集中地 体现了英汉的不同特点。机器翻译是让计算机按照人们所制定的程序和指令进行 不同语言的对比转换,也离不开对比分析。翻译之所以困难,归根结底是因为语 言差异和文化差异。因此,对比、分析和归纳这些差异,便是翻译学的重要任务。 不同语言的对比分析不仅有利于教学和翻译,也有助于语言交际。通过对比 分析,人们可以进一步认识外语和母语的特性,在进行交际时,能够有意识地注 意不同语言各自的表现方法,以顺应这些差异,防止表达错误,避免运用失当, 从而达到交际的目的。 ——连淑能,《英汉对比研究》 纪德是最理解莎士比亚的法国作家之一。在他看来,“没有任何作家比莎士 比亚更值得翻译”,但同时,“也没有任何作家比他更难翻译,译文更容易走样”。 纪德对莎士比亚的理解是双重的,既是精神的,也是语言的。他在与莎士比亚的 相遇与相识中,经历了一系列的考验。对他在翻译中经历的这番历史奇遇,他曾 在为七星文库出版的《莎士比亚戏剧集》撰写的前言中作了详尽的描述:描述了 两种文化与两种语言之间的遭遇,也揭示了翻译中译者所面临的种种障碍。 纪德首先看到的,是语言与文化层面的逻辑性,这涉及到不同语言的思维方 法。他说:“莎士比亚很少考虑逻辑性,而我们拉丁文化缺了逻辑性就踉踉跄跄。 莎士比亚笔下的形象相互重现,相互推倒。面对如此丰富的形象,我们可怜的译 者目瞪口呆。他不愿意对这种绚丽多彩有丝毫遗漏,因此不得不将英文原本中用 仅仅一个词表示的暗喻译成一个句子。原来像蛇一样紧紧盘成一团的诗意,如今 成了松开的弹簧。翻译成了解释。逻辑倒是很满意,但魅力不再起作用。莎士比 亚的诗句飞跃而过的空间,迟缓的熊虫一瘸一拐才能走完。”在紧密的逻辑与丰 富的形象之间,英语与法语的天平有所侧重,在两者的遭遇中,译者的无奈与局 限源于文化与语言的巨大差异。 头脑清醒的纪德没有丝毫责备英语或莎士比亚的语言的意思,相反,在翻译 莎士比亚的戏剧中,他充分意识到了母语的缺陷。他说:“只有在接触外语时, 我们才意识到本国语言的缺陷,因此,只会法语的法国人是看不到缺陷的。”他 的这一观点与德国作家歌德的观点几乎是一致的。异之于我,可作一明镜,从异 中更清楚地照清自身。在这个意义上,与异语文化的接触,有助于认识母语与母 语文化的不足。看清了自身的不足,便有可能从异语异文化中去摄取营养,弥补 自身,丰富自身

在艰难的翻译中,纪德亲历了种种障碍,他结合翻译中的具体例证,作了某 种意义上的剖析与归纳,其中几条颇具启发性。 首先是词语层面的对等问题。他指出:“几乎总发生这种情况:即使当一个 词指的是精确物体,而且在另一种语言中也有精确的对应词,但它是一种联想与 模糊回忆的光环,一种谐波,它在另一种语言中是不一样的,译文中是无法保留 的。”纪德这儿谈及的,是文学翻译中一个十分微妙而棘手的难题。从指称意义 上看,甲乙两种语言中的词可以是相对应的,但问题是该词在不同语言中却有可 能给人以不同的联想,或具有相当微妙的内涵意义。这样在翻译中便有可能给译 者提出一个问题,那就是寻求指称意义上的对应,还是联想意义上的融合?从英 语到法语,特别是善于运用词语制造丰富联想意义的莎士比亚,给纪德造成的困 难,便不仅仅是语言表达层面的取舍,而是文化意义的移植。 其次是面对莎士比亚戏剧文本中出现的多义性或意义含糊的情况,纪德又遭 遇到了两难的选择。从翻译的根本任务来看,“译意”,为翻译的第一要义,而理 解是译意的基础。但问题是,“莎士比亚有无数段落几乎无法理解,或者具有二、 三、四种可能的解释,有时明显地相互矛盾,对此评论家议论纷纷。有时甚至存 在好几种文本,出版商在取舍时犹豫不定,人们有权怀疑最通常接受的文本也许 是错误的。”面对这种情况,纪德认为译者无疑要对如下的问题作出选择性的回 答:在原文多种的含意中,“该选择哪一种?最合理的?最有诗意的?还是最富 联想的?抑或,在译文中保持含糊性,甚至无法理解性?”纪德给自己或给译者 提出的这些问题,是值得每一个文学翻译家去认真思考的。多义可以使读者产生 丰富的联想,而意义的含混则有可能给读者开拓广泛的想像空间。文学文本的多 义性和意义含混性问题,是文学理论研究者颇为关注的一个问题,也是译者所应 该细加对待的。面对多义的文本,首先要求译者能真正深刻地领悟到原文本的意 义和原作者的意图,这是基础的基础,因为只有全面理解了,才有可能从整体的 效果出发,经过全局地衡量,作出不可避免的取舍。 纪德面临莎士比亚给他造成的种种障碍和给他出的道道难题,没有像伏尔 泰、夏多布里昂等前辈那样对莎士比亚的“趣味”或文风加以责难,而是从译者 的角度,在语言与文化接触与交流的层面,对种种障碍与困难出现的原因进行了 分析。在他看来,“如果说每个译本不可避免地都多多少少背叛了莎士比亚,但 至少不是以同一种方式。每种译文都有其特殊功效,只有当它们聚合起来才能重 现莎士比亚天才的绚丽光彩”。经过几个世纪的风风雨雨,法国人在与莎士比亚 的遭遇、相识与种种冲突中,最终看到了莎士比亚天才的绚丽光彩,而翻译在其 间起到的作用,是谁也不能否认的。 一一许钧,《“遭遇”莎士比亚》 第一节汉英词汇对比 一、词汇语义对比 汉语和英语都有丰富的词汇。汉英大量的对应词语是汉英翻译的语言基础。 两种语言中存在许多不相对应的词语,主要表现为词语的空缺和词义的差别。例 如: (1) (2) -vehicle,car,truck,lorry,cart,bus,taxi 穿,戴一wear 6

6 在艰难的翻译中,纪德亲历了种种障碍,他结合翻译中的具体例证,作了某 种意义上的剖析与归纳,其中几条颇具启发性。 首先是词语层面的对等问题。他指出:“几乎总发生这种情况:即使当一个 词指的是精确物体,而且在另一种语言中也有精确的对应词,但它是一种联想与 模糊回忆的光环,一种谐波,它在另一种语言中是不一样的,译文中是无法保留 的。”纪德这儿谈及的,是文学翻译中一个十分微妙而棘手的难题。从指称意义 上看,甲乙两种语言中的词可以是相对应的,但问题是该词在不同语言中却有可 能给人以不同的联想,或具有相当微妙的内涵意义。这样在翻译中便有可能给译 者提出一个问题,那就是寻求指称意义上的对应,还是联想意义上的融合?从英 语到法语,特别是善于运用词语制造丰富联想意义的莎士比亚,给纪德造成的困 难,便不仅仅是语言表达层面的取舍,而是文化意义的移植。 其次是面对莎士比亚戏剧文本中出现的多义性或意义含糊的情况,纪德又遭 遇到了两难的选择。从翻译的根本任务来看,“译意”,为翻译的第一要义,而理 解是译意的基础。但问题是,“莎士比亚有无数段落几乎无法理解,或者具有二、 三、四种可能的解释,有时明显地相互矛盾,对此评论家议论纷纷。有时甚至存 在好几种文本,出版商在取舍时犹豫不定,人们有权怀疑最通常接受的文本也许 是错误的。”面对这种情况,纪德认为译者无疑要对如下的问题作出选择性的回 答:在原文多种的含意中,“该选择哪一种?最合理的?最有诗意的?还是最富 联想的?抑或,在译文中保持含糊性,甚至无法理解性?”纪德给自己或给译者 提出的这些问题,是值得每一个文学翻译家去认真思考的。多义可以使读者产生 丰富的联想,而意义的含混则有可能给读者开拓广泛的想像空间。文学文本的多 义性和意义含混性问题,是文学理论研究者颇为关注的一个问题,也是译者所应 该细加对待的。面对多义的文本,首先要求译者能真正深刻地领悟到原文本的意 义和原作者的意图,这是基础的基础,因为只有全面理解了,才有可能从整体的 效果出发,经过全局地衡量,作出不可避免的取舍。 纪德面临莎士比亚给他造成的种种障碍和给他出的道道难题,没有像伏尔 泰、夏多布里昂等前辈那样对莎士比亚的“趣味”或文风加以责难,而是从译者 的角度,在语言与文化接触与交流的层面,对种种障碍与困难出现的原因进行了 分析。在他看来,“如果说每个译本不可避免地都多多少少背叛了莎士比亚,但 至少不是以同一种方式。每种译文都有其特殊功效,只有当它们聚合起来才能重 现莎士比亚天才的绚丽光彩”。经过几个世纪的风风雨雨,法国人在与莎士比亚 的遭遇、相识与种种冲突中,最终看到了莎士比亚天才的绚丽光彩,而翻译在其 间起到的作用,是谁也不能否认的。 ——许钧,《“遭遇”莎士比亚》 第一节 汉英词汇对比 一、词汇语义对比 汉语和英语都有丰富的词汇。汉英大量的对应词语是汉英翻译的语言基础。 两种语言中存在许多不相对应的词语,主要表现为词语的空缺和词义的差别。例 如: (1) (2) 车-vehicle, car, truck, lorry, cart, bus, taxi 穿,戴-wear

船一vessel,boat,ship,ferry,.canoe 臂,膊一arm 门一door,gate,entrance 姑,婶,姨一aunt -wine,liquor,spirit,beer,rum,gin,alcohol 姐,妹一sister 人-man,woman,person 表兄弟,表姐妹一cousin 上列左右两端词语不完全对应,不对应现象给汉英翻译造成一定的可译度障 碍,需要进行适当的翻译处理,例如: 舅舅从桌上把花瓶拿去了。 Mother's brother has taken the vase away from the table 二、词汇的语法对比 汉语的词类大约有十类,实词类有:名词、动词、形容词、代词、副词、数 词和量词,虚词类有:连词、介词、助词、叹词等。英语也有十大类词,实词类 包括名词、动词、形容词、数词、副词、数词、代词,虚词类包括介词、连词、 冠词、感叹词。 1、两种语言词类划分的异同显而易见: (1)英语的冠词和汉语的量词分别为各自所独有,而没有直接对应。 (2)汉英中名词、动词、形容词三大实词类基本对应,虚词中的介词、连 词也基本对应。 (3)汉语的助词是个特殊的词类,它包括结构助词、时态助词、语气助词 等,英语虽无此类助词,但其动词的时态与体式,句式的陈述与疑问,词语之间 的修饰关系都分别与汉语的助词的功能相对应。 (4)英语的副词较复杂,只有一小部分能与汉语的副词相当(程度、疑问、 时间、范围、连接副词等)。汉语中也没有英语的关系(代、副)词,但关系词 在词义上相当于名词,所以汉语的名词、代词有时译成英语的关系词。 (5)汉语名词中的方位名词在语义上与英语的介词有共通之处。 2、从数量上比较,汉英词类有如下不同特点: (1)汉英语言中的名词、动词和形容词作为开放性词类在词汇中各占较大 比重。 (2)副词在汉语中数量相对较少。英语中副词为实义词,概因英语中很大 一部分副词由形容词派生而来,数量众多。 (3)介词与连词,英语多汉语少。连词也基本如此。 3、从词类使用频率分析,汉语多用动词,英语多用名词。 汉语的动词在使用频率上远远高于英语,因为英语动词的使用要受限制,一 句话只要一个动词谓语,而汉语的动词无此限制。 英语中代词、介词、连词的使用频率比汉语高。 英语数词的使用不如汉语多,因为汉语的成语及缩略语依靠数词(词素)构 成。 汉语的量词同英语的冠词一样,附属于各自的名词,使用频率也同名词. 补充练 习 给出下列词语相应的英文

7 船-vessel, boat, ship, ferry, canoe 臂,膊-arm 门-door, gate, entrance 姑,婶,姨-aunt 酒-wine, liquor, spirit, beer, rum, gin, alcohol 姐,妹-sister 人-man, woman, person 表兄弟,表姐妹-cousin 上列左右两端词语不完全对应,不对应现象给汉英翻译造成一定的可译度障 碍,需要进行适当的翻译处理,例如: 舅舅从桌上把花瓶拿去了。 Mother’s brother has taken the vase away from the table. 二、词汇的语法对比 汉语的词类大约有十类,实词类有:名词、动词、形容词、代词、副词、数 词和量词,虚词类有:连词、介词、助词、叹词等。英语也有十大类词,实词类 包括名词、动词、形容词、数词、副词、数词、代词,虚词类包括介词、连词、 冠词、感叹词。 1、两种语言词类划分的异同显而易见: (1)英语的冠词和汉语的量词分别为各自所独有,而没有直接对应。 (2)汉英中名词、动词、形容词三大实词类基本对应,虚词中的介词、连 词也基本对应。 (3)汉语的助词是个特殊的词类,它包括结构助词、时态助词、语气助词 等,英语虽无此类助词,但其动词的时态与体式,句式的陈述与疑问,词语之间 的修饰关系都分别与汉语的助词的功能相对应。 (4)英语的副词较复杂,只有一小部分能与汉语的副词相当(程度、疑问、 时间、范围、连接副词等)。汉语中也没有英语的关系(代、副)词,但关系词 在词义上相当于名词,所以汉语的名词、代词有时译成英语的关系词。 (5)汉语名词中的方位名词在语义上与英语的介词有共通之处。 2、从数量上比较,汉英词类有如下不同特点: (1)汉英语言中的名词、动词和形容词作为开放性词类在词汇中各占较大 比重。 (2)副词在汉语中数量相对较少。英语中副词为实义词,概因英语中很大 一部分副词由形容词派生而来,数量众多。 (3)介词与连词,英语多汉语少。连词也基本如此。 3、从词类使用频率分析,汉语多用动词,英语多用名词。 汉语的动词在使用频率上远远高于英语,因为英语动词的使用要受限制,一 句话只要一个动词谓语,而汉语的动词无此限制。 英语中代词、介词、连词的使用频率比汉语高。 英语数词的使用不如汉语多,因为汉语的成语及缩略语依靠数词(词素)构 成。 汉语的量词同英语的冠词一样,附属于各自的名词,使用频率也同名词. 补 充 练 习 给出下列词语相应的英文

1、贵贱2、买卖3、宽窄4、深浅5、开关6、肥瘦7、咸淡8、呼吸9、 厚薄10、回去 三、汉英词类划分的理据比较及对汉英翻译的意义 汉语词类的划分主要依据词义,即词义的实与虚、动与静、具体与抽象等。 英语的词类依据是语法,词类与句子成分有严格的对应关系。 理据的不同造成汉英词类的名同实异,从翻译理论上说,这就是词语“转类 法”这一翻译技巧的语言理据。从翻译角度归纳如下: (一)由于汉英词汇意义存在不对应现象,翻译时应通过各种手段对靶语(英 语)的词义加以补充或限定,技巧上表现为词语的增减、阐释、借用、音译等。 如: 1、我进去看了,只记得门警是瑞士兵士,穿着黄色制服,别的没有印象了。 I went there to have a look.All I remember now is that the guards at the entrance were Swiss soldiers in yellow uniforms. 汉语为加强语气,对于一件事,往往从一个方面说了之后,还要从另一个方 面说一说。英语则不然,前面有了All I remember now is,后面如果再说andI don't remember anything else,.就显多余。 “方面”、“方式”、“问题”、“情况”之类的范畴词,在汉语句子里没有多少实 际意义,但很有用,可以使句子流畅。汉译英时,范畴词可以不译,英译汉时, 可以酌情使用。 2.中国有13亿多人口,陆地自然资源人均占有量低于世界平均水平。 China has a population of more than 1.3 billion,and its land natural resources per capita are lower than the world's average. 此处“水平”未译。 (二)由于词汇使用频率的不对应,翻译时不能拘泥于字面的对应,而应以 整体意义为重,灵活变通。技巧:某些词汇手段表达的意义,可以用另外的词汇 来表达,甚至使用非词汇手段达到目的。如: 1、前门驱虎,后门进狼。 Fend off one danger only to fall prey to another 译文中不见了“前门”、“后门”、“虎”和“狼”。 2、汉语表示疑问句用语气助词吗”,英语则使用词序倒装。 3、汉语用时态助词表时间,英语里用动词变化表时态。 4、汉语用词汇手段,英语用语法手段。 (三)由于词类的性质不同,词类的转换便成了汉英翻译中经常使用的技巧。 常见的有: 1、名词、动词、形容词、副词之间的互相转换。 2、名词向代词的转换。 3、动词向介词的转换。词类转换法的采用可以使译文多样化。 如:1、代词的使用,在英语和汉语里有很大的不同。总的来说,英语代词 用得多,汉语代词用得少。因此,英译汉时,有些代词可以不译。汉译英时则要 在适当的地方增加代词,特别是物主代词。有时要用代词避免重复,才符合英语 的说法。 (1)朱德想起自己的年龄,他已三十六岁. Chu Teh remembered his age.He was thirty-six. 8

8 1、贵贱 2、买卖 3、宽窄 4、深浅 5、开关 6、肥瘦 7、咸淡 8、呼吸 9、 厚薄 10、回去 三、汉英词类划分的理据比较及对汉英翻译的意义 汉语词类的划分主要依据词义,即词义的实与虚、动与静、具体与抽象等。 英语的词类依据是语法,词类与句子成分有严格的对应关系。 理据的不同造成汉英词类的名同实异,从翻译理论上说,这就是词语“转类 法”这一翻译技巧的语言理据。从翻译角度归纳如下: (一)由于汉英词汇意义存在不对应现象,翻译时应通过各种手段对靶语(英 语)的词义加以补充或限定,技巧上表现为词语的增减、阐释、借用、音译等。 如: 1、我进去看了,只记得门警是瑞士兵士,穿着黄色制服,别的没有印象了。 I went there to have a look. All I remember now is that the guards at the entrance were Swiss soldiers in yellow uniforms. 汉语为加强语气,对于一件事,往往从一个方面说了之后,还要从另一个方 面说一说。英语则不然,前面有了 All I remember now is .,后面如果再说 and I don't remember anything else,就显多余。 “方面”、“方式”、“问题”、“情况”之类的范畴词,在汉语句子里没有多少实 际意义,但很有用,可以使句子流畅。汉译英时,范畴词可以不译,英译汉时, 可以酌情使用。 2. 中国有 13 亿多人口,陆地自然资源人均占有量低于世界平均水平。 China has a population of more than 1.3 billion, and its land natural resources per capita are lower than the world’s average. 此处“水平”未译。 (二)由于词汇使用频率的不对应,翻译时不能拘泥于字面的对应,而应以 整体意义为重,灵活变通。技巧:某些词汇手段表达的意义,可以用另外的词汇 来表达,甚至使用非词汇手段达到目的。如: 1、前门驱虎,后门进狼。 Fend off one danger only to fall prey to another. 译文中不见了“前门”、“后门”、“虎”和“狼”。 2、汉语表示疑问句用语气助词“吗”,英语则使用词序倒装。 3、汉语用时态助词表时间,英语里用动词变化表时态。 4、汉语用词汇手段,英语用语法手段。 (三)由于词类的性质不同,词类的转换便成了汉英翻译中经常使用的技巧。 常见的有: 1、名词、动词、形容词、副词之间的互相转换。 2、名词向代词的转换。 3、动词向介词的转换。词类转换法的采用可以使译文多样化。 如:1、代词的使用,在英语和汉语里有很大的不同。总的来说,英语代词 用得多,汉语代词用得少。因此,英译汉时,有些代词可以不译。汉译英时则要 在适当的地方增加代词,特别是物主代词。有时要用代词避免重复,才符合英语 的说法。 (1)朱德想起自己的年龄,他已三十六岁. Chu Teh remembered his age. He was thirty-six

(2)英语有时在句子里先出代词,然后再出它所指的人或物。汉语一般总是先 出实词,然后才用代词。 朱德顾不得拉过的椅子,端端正正地站在这个比他年轻十几岁的青年面前, 用平衡的语调说明自己的身份.·· Ignoring the chair offered him,Chu Teh stood squarely before this youth more then ten years his junior and in a level voice told him who he was. 2、形容词与副词在英语里是两个非常活跃的词类。其词义往往随前后搭配 而变化,其用法也特别灵活。若与汉语相比较,则会发现有时与汉语是一致的, 有时则有很大的差距。这两个词类有些共同的特点,而且翻译时往往可以互相转 换。 周恩来举止优雅,待人体贴. Chou was an elegant and thoughtful man. 3、她满意地走了。 She went away with satisfaction. She went away satisfied. 补充练习 翻译下列句子,注意“运动”一词的翻译: 1.五四运动发生于1919年。 2.发展体育运动,增强人民体质。 3.篮球是一项竞技性运动。 4.开展爱国卫生运动。 5.这种策略太像一场选举运动了。 6.由于这次抵抗运动的成功,帕克斯成为闻名于世的“民权运动之母”。 7.他们正在开展大规模植树运动。 8.约翰·布朗领导了一场反奴隶制的正义运动。 第二节汉英句子对比 一、语义型句子和语法型句子 汉语句子为语义型或意合型,英语句子为语法型或形合型。换言之,汉语句 子的根据在语义,英语句子的根据在语法。比较下例原言语及译文中的标点使用: 正在热闹哄哄的时节,只见那后台里,又出来一位姑娘,(。)年纪约十八九岁,装束与前 一个毫无分别,(。)瓜子脸儿,白净面皮,(。)相貌不过中人之姿,(。)只觉得秀而不媚, 清而不寒。(刘鹗《老残游记》第二回) Amidst the feverish bustling,there appeared on the stage a girl about eighteen or nineteen years old,dressed up just like the former.Her face was shaped like melon-seed.Her beauty was above the average woman-charming but not coquettish, and a clarity of complexion but not coldness. 汉语中无主语句和无动词句较多,英语句子主语和动词则不可或缺。即使充 当句子主语或谓词并无实际意义,也须加上这个词以满足语法形式的要求。如: 1、看样子要变天了

9 (2)英语有时在句子里先出代词,然后再出它所指的人或物。汉语一般总是先 出实词,然后才用代词。 朱德顾不得拉过的椅子,端端正正地站在这个比他年轻十几岁的青年面前, 用平衡的语调说明自己的身份. Ignoring the chair offered him, Chu Teh stood squarely before this youth more then ten years his junior and in a level voice told him who he was . 2、形容词与副词在英语里是两个非常活跃的词类。其词义往往随前后搭配 而变化,其用法也特别灵活。若与汉语相比较,则会发现有时与汉语是一致的, 有时则有很大的差距。这两个词类有些共同的特点,而且翻译时往往可以互相转 换。 周恩来举止优雅,待人体贴. Chou was an elegant and thoughtful man. 3、她满意地走了。 She went away with satisfaction. She went away satisfied. 补 充 练 习 翻译下列句子,注意“运动”一词的翻译: 1. 五四运动发生于 1919 年。 2. 发展体育运动,增强人民体质。 3. 篮球是一项竞技性运动。 4. 开展爱国卫生运动。 5. 这种策略太像一场选举运动了。 6. 由于这次抵抗运动的成功,帕克斯成为闻名于世的“民权运动之母”。 7. 他们正在开展大规模植树运动。 8. 约翰·布朗领导了一场反奴隶制的正义运动。 第二节 汉英句子对比 一、语义型句子和语法型句子 汉语句子为语义型或意合型,英语句子为语法型或形合型。换言之,汉语句 子的根据在语义,英语句子的根据在语法。比较下例原言语及译文中的标点使用: 正在 哄哄的 ,只 那后台里,又出来一位姑娘, 热闹 时节 见 纪约 岁 (。)年 十八九 ,装束与前 一个毫无分 ,别 脸净 过 觉 (。)瓜子 儿,白 面皮,(。)相貌不 中人之姿,(。)只 得秀而不媚, 清而不寒。(刘 《老残游 》第二回) 鹗 记 Amidst the feverish bustling, there appeared on the stage a girl about eighteen or nineteen years old, dressed up just like the former. Her face was shaped like melon-seed. Her beauty was above the average woman-charming but not coquettish, and a clarity of complexion but not coldness. 汉语中无主语句和无动词句较多,英语句子主语和动词则不可或缺。即使充 当句子主语或谓词并无实际意义,也须加上这个词以满足语法形式的要求。如: 1、看样子要变天了

It seems the weather is changing. 2、不行! It won't do! 下面是一些比较典型的汉语单句,比较其英译文并找出汉英对应的句式来: 1、鲁迅是绍兴人。[主语+动词谓语] Lu Xun was from Shaoxing.[SVC] 2、这个姑娘很漂亮。[主语+形容词谓语] That girl is very pretty.[SVC] 3、他打破了杯子。[主语+谓语+宾语] He broke the glass.[SVO] 4、天上挂着一轮明月。[主语(处所)+谓语+宾语(存现句)] A bright round moon hangs in the sky.[SVA] 二、“话题-说明”结构与“主语-谓语”结构 赵元任先生在《汉语口语语法》(1986)一书中指出:“在汉语里把主语、谓 语当作话题和说明来看待,比较合适。”。 汉语句子的“话题”与“说明”是从句子顺序上说的。“话题”是说话人想要说明 的对象,总是放在句子开头处。如果语言环境或上下文能暗示话题,也可能省略 不提。“说明部分位于话题之后,对话题进行说明、解释或质疑。 请分析下例中“话题-说明”部分是如何转化为英语“主语-谓语”结构的: 有个叫毛满珠的哑巴姑娘,翻过几重山来找王斌,痛苦地做着各种手势,要求得到帮助。 There was a dumb girl called Mao Manzhu,who traveled over ranges of mountains to come to Wang Bin.With various painful gestures,she begged for Wang's help. 三、“板块”式结构与“多枝共干”结构 由于汉语的“意合特点,有些汉语句子的内部成分常常一一罗列,呈现并排 式结构,外形上没主从之分,层面之间没有明显的逻辑标记。有人形象地把这种 句子称为“板块”式结构,也有人称为竹节”式结构。 英语句子的“主谓结构”为句子主干,其它成分则通过各种连带附加关系附着 在这条主干上,犹如树枝与树干的关系。人们把英语句子的这种结构称作“多枝 共干”型。 在下面的译例中,原文小句的并列关系,到英文里变成了主从关系或偏正关 系: 他们进行挑衅活动,制造紧张局势,必须马上停止。 They must stop all their provocations at once,which create tensions. 补充练习 下面的句子在翻译时需要在英文句中增加表示逻辑关系的词语,使原文隐含 的语义关系显现出来。试译: 1、人不犯我,我不犯人,人若犯我,我必犯人。 2、敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追。 10

10 It seems the weather is changing. 2、不行! It won't do! 下面是一些比较典型的汉语单句,比较其英译文并找出汉英对应的句式来: 1、鲁迅是绍兴人。[主语+动词谓语] Lu Xun was from Shaoxing. [SVC] 2、这个姑娘很漂亮。[主语+形容词谓语] That girl is very pretty. [SVC] 3、他打破了杯子。[主语+谓语+宾语] He broke the glass.[SVO] 4、天上挂着一轮明月。[主语(处所)+谓语+宾语(存现句)] A bright round moon hangs in the sky.[SVA] 二、“话题-说明”结构与“主语-谓语”结构 赵元任先生在《汉语口语语法》(1986)一书中指出:“在汉语里把主语、谓 语当作话题和说明来看待,比较合适。”。 汉语句子的“话题”与“说明”是从句子顺序上说的。“话题”是说话人想要说明 的对象,总是放在句子开头处。如果语言环境或上下文能暗示话题,也可能省略 不提。“说明”部分位于话题之后,对话题进行说明、解释或质疑。 请分析下例中“话题-说明”部分是如何转化为英语“主语-谓语”结构的: 有个叫毛 珠的 巴姑娘,翻 满 哑 过 种势 几重山来找王斌,痛苦地做着各 手 ,要求得到帮助。 There was a dumb girl called Mao Manzhu, who traveled over ranges of mountains to come to Wang Bin. With various painful gestures, she begged for Wang's help. 三、“板块”式结构与“多枝共干”结构 由于汉语的“意合”特点,有些汉语句子的内部成分常常一一罗列,呈现并排 式结构,外形上没主从之分,层面之间没有明显的逻辑标记。有人形象地把这种 句子称为“板块”式结构,也有人称为“竹节”式结构。 英语句子的“主谓结构”为句子主干,其它成分则通过各种连带附加关系附着 在这条主干上,犹如树枝与树干的关系。人们把英语句子的这种结构称作“多枝 共干”型。 在下面的译例中,原文小句的并列关系,到英文里变成了主从关系或偏正关 系: 他们进行挑衅活动,制造紧张局势,必须马上停止。 They must stop all their provocations at once, which create tensions. 补 充 练 习 下面的句子在翻译时需要在英文句中增加表示逻辑关系的词语,使原文隐含 的语义关系显现出来。试译: 1、人不犯我,我不犯人,人若犯我,我必犯人。 2、敌进我退,敌驻我扰,敌疲我打,敌退我追

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《英语翻译》课程教学资源(翻译教程)英译汉教程教学指导书(学生用).doc

- 《英语翻译》课程教学资源(翻译教程)孟庆升新编英汉翻译教程.doc

- 《英语翻译》课程教学资源(翻译教程)复旦大学着名教授英译汉翻译讲义.doc

- 《英语翻译》课程教学资源(翻译教程)实用翻译教程 A Practical Coursebook on Translation.pdf

- 《英语翻译》课程教学资源(翻译教程)商务英语翻译教程 College Business English A Course for Translation.pdf

- 《英语翻译》课程教学资源(翻译教程)上外老师翻译教程(共三十六课).pdf

- 《英语翻译》课程教学资源(翻译教程)南华大学汉英翻译教程(PPT讲稿).ppt

- 《英语翻译》课程教学资源(翻译教程)汉英法律翻译教程.doc

- 《英语翻译》课程教学资源(翻译教程)许渊冲——翻译的艺术(PDF电子版).pdf

- 《英语翻译》课程教学资源(翻译教程)庄绎传——翻译漫谈.doc

- 《高级英语》课程PPT教学课件(第六册)Unit 10 Two Truths to Live By Alexander M. Schindler.ppt

- 《高级英语》课程PPT教学课件(第六册)Unit 9 I’d Rather Be Black Than Female Shirley Chisholm.ppt

- 《高级英语》课程PPT教学课件(第六册)Unit 7 A Few Kind Words for Superstition Robertson Davies.ppt

- 《高级英语》课程PPT教学课件(第六册)Unit 5 What Are Our Real Values? By Nicols Fox.ppt

- 《高级英语》课程PPT教学课件(第六册)Unit 4 Disney World - Cities of Simulation as Postmodern Utopias Ken Sanes.ppt

- 《高级英语》课程PPT教学课件(第六册)Unit 2 A Class Act Florence Cartlidge.ppt

- 《高级英语》课程PPT教学课件(第六册)Unit 8 Being There Anatole Broyard.ppt

- 《高级英语》课程PPT教学课件(第六册)Unit 3 Bards of the Internet By Phillip Elmer-Dewitt.ppt

- 《高级英语》课程PPT教学课件(第六册)Unit 1 Technology in Reverse Robert J. Samuelson.ppt

- 《高级英语》课程PPT教学课件(第六册)Unit 6 Matriculation Fixation Joe Queenan.ppt

- 《英语翻译》课程教学资源(翻译教程)张培基——英汉翻译教程 A Course in English-Chinese Translation.doc

- 《英语翻译》课程教学资源(翻译教程)简明英语口译教程 A CURRENT CONCISE PRACTICAL COURSE OF INTERPRETATION.pdf

- 《英语翻译》课程教学资源(翻译教程)商务英语翻译电子讲义.docx

- 《英语翻译》课程教学资源(中外翻译理论)奈达——语言文化与翻译.pdf

- 《英语翻译》课程教学资源(中外翻译理论)黄忠廉——翻译变体研究.pdf

- 《英语翻译》课程教学资源(中外翻译理论)陈忠诚——词语翻译丛谈续编.pdf

- 《英语翻译》课程教学资源(中外翻译理论)谭载喜——西方翻译简史.pdf

- 《英语翻译》课程教学资源(中外翻译理论)谭载喜——新编奈达论翻译.pdf

- 《英语翻译》课程教学资源(中外翻译理论)叶子南——高级英汉翻译理论与实践.pdf

- 《英语翻译》课程教学资源(名作佳译)英语三字经,中英文对照.doc

- 《英语翻译》课程教学资源(名作佳译)英语美文翻译(共93篇).doc

- 《英语翻译》课程教学资源(名作佳译)美丽中国(Wild China)第6集 潮涌海岸.doc

- 《英语翻译》课程教学资源(名作佳译)美丽中国(Wild China)第5集 沃土中原.doc

- 《英语翻译》课程教学资源(名作佳译)美丽中国(Wild China)第4集 风雪塞外.doc

- 《英语翻译》课程教学资源(名作佳译)美丽中国(Wild China)第2集 香格里拉 Shangri-La.doc

- 《英语翻译》课程教学资源(名作佳译)美丽中国(Wild China)第3集 神奇高原.doc

- 《英语翻译》课程教学资源(名作佳译)美丽中国(Wild China)第1集 龙之心 Heart of the Dragon.doc

- 《英语翻译》课程教学资源(名作佳译)中国古典诗词名篇百首 100 Best Chinese Classical Poems(汉英对照).pdf

- 《英语翻译》课程教学资源(名作佳译)英文版《聊斋志异》STRANGE STORIES FROM A CHINESE STUDIO(Herbert Giles译).pdf

- 《英语翻译》课程教学资源(名作佳译)毛泽东选集(英文版)卷一 Selected Works of Mao Tse-tung Vol. 1.pdf