《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第一章 地球上的水及循环

课程名称:水文地质学基础第1讲次第一章地球上水及其循环S1地球上的水授课题目(章、节)$2自然界水循环63气象、水文因素一一蒸发、降水、径流本讲目的及重点:【目的要求]:通过本讲学习,使学生了解地球上水的分布,水循环的方式,掌握地球上的水文循环的方式及其意义。掌握与蒸发、降水、径流有关的概念【重点]:地球表部圈层水文循环的动态平衡过程[难点]:无内容备注[本讲内容的引入]:切章题,关键词:水、循环一一概念核心(1)浅部层圈水、深部层圈水(2)水文循环与地质循环(3)气象因素循环(4)径流[本讲内容]:S1浅部层圈水、深部层圈水1浅部层圈水注意地下水的量,1.7%,最丰富的淡水资源来源。P6第四段表1一1:浅部层圈水构成、水量份额2深部层圈水P7第三段:地慢含水量,P7,现代海洋水的35~50倍压密的气水溶液;据推测:在地慢软流层中,极高温度下,水电离为H+及OH;或进一步电离为H+与023关系:共同的来源相互联系与转化同属广义水圈

课程名称:水文地质学基础 第 1 讲次 授课题目(章、节) 第一章 地球上水及其循环 §1 地球上的水 §2 自然界水循环 §3 气象、水文因素——蒸发、降水、径流 本讲目的及重点: [目的要求]:通过本讲学习,使学生了解地球上水的分布,水循环的方式,掌握地球上的水文循环的方式 及其意义。掌握与蒸发、降水、径流有关的概念 [重点]:地球表部圈层水文循环的动态平衡过程 [难点]:无 内 容 备 注 [本讲内容的引入]:切章题,关键词:水、循环——概念核心 (1)浅部层圈水、深部层圈水 (2)水文循环与地质循环 (3)气象因素 (4)径流 [本讲内容]: §1 浅部层圈水、深部层圈水 1 浅部层圈水 P6 第四段 表 1-1:浅部层圈水构成、水量份额 2 深部层圈水 P7 第三段: 地幔含水量,P7,现代海洋水的 35~50 倍 压密的气水溶液;据推测:在地幔软流层中,极高温度下,水电离为 H+及 OH+;或进 一步电离为 H+与 O2- 3 关系: 共同的来源 相互联系与转化 同属广义水圈 循环 注意地下水的量,1.7%,最丰富 的淡水资源来源

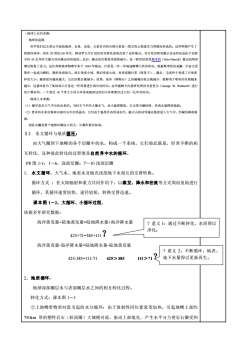

·地球上水的来源地球的起源科学家们过去常认为包括地球、水星、金星、火星在内的石质行星是一块尘埃云快速引力缩而形成的。这种缩产生了致密的球体,但在20世纪60年代,阿波罗太空计划的有关研究成果改变了这种观点。对月坑的研究揭示出这些坑是由于在距今约45亿年时大量天体的撞击而形成的。此后,撞击的次数看来很快减少。这一研究结果使斯米特(OttoShmidt)提出的吸积理论恢复了活力。这位苏联地球物理学家于1944年提出:行星是一步一步地逐渐增大其体积的。根据斯米特的见解,宇宙尘团聚在一起成为颗粒,颗粒变成砾石。砾石变成小球,然后变成大球,再变成微行星(即星子),最后,尘埃终于变成了月球那样的大小。随着星体越来越大,它们的数目就减少。结果,星体(即陨石)之间碰撞的机会就减少,能够用于吸积的东西越来越少,这意味着为了集结成大行星这一作用要进行很长的时间。由华盛顿卡内基研究所的韦瑟里尔(George.W.Wetherill)进行的计算表明,一个直径10千米大小的天体变成地球这样的天体需要经过大约一亿年的时间。地球上水来源:(1)最早是从大气中分化出来的。当时大气中的大量水气,由于温度降低,以尘埃为凝结核,形成水滴降落地面。(2)更多的水来自地球内部岩石中的结品水,它们由于温度升高形成水汽,随火山活动等逸出地壳进入大气中,经凝结降落地面,因此水圈是整个地质时期由小到大,长期积累的结果。52水文循环与地质循环由大气圈到下地慢的各个层圈中的水,构成一个系统,它们彼此联系,经常不断的相互转化,这种彼此转化的过程便是自然界中水的循环。P8图1-1:1~6,深部层圈:7~10浅部层圈1.水文循环:大气水、地表水及地壳浅部地下水相互的交替转换。循环方式:在太阳辐射和重力共同作用下,以蒸发、降水和径流等方式周而复始进行循环,其循环速度较快、途径较短,转换交替迅速。课本图1一2,大循环、小循环过程。依据多年研究数据:海洋蒸发量+陆地蒸发量-陆地降水量+海洋降水量?意义1:通过不断转化,水质得以净化:2425+71=385+111?海洋蒸发量-海洋降水量=陆地降水量-陆地蒸发量?意义2:不断循环,地表、111>72地下水量得以更新再生。425>385425-385=111-712.地质循环:地球深部圈层水与表部圈层水之间的相互转化过程。转化方式:课本图1-1①上地慢带物质对流引起的水分循环:由于放射性同位素衰变加热,引起地慢上部约750km厚的塑性岩石(软流圈)大规模对流,驱动上部地壳,产生水平分力使岩石圈受到

·地球上水的来源: 地球的起源 科学家们过去常认为包括地球、水星、金星、火星在内的石质行星是一块尘埃云快速引力坍缩而形成的。这种坍缩产生了 致密的球体,但在 20 世纪 60 年代,阿波罗太空计划的有关研究成果改变了这种观点。对月坑的研究揭示出这些坑是由于在距 今约 45 亿年时大量天体的撞击而形成的。此后,撞击的次数看来很快减少。这一研究结果使斯米特(Otto Shmidt)提出的吸积 理论恢复了活力。这位苏联地球物理学家于 1944 年提出:行星是一步一步地逐渐增大其体积的。根据斯米特的见解,宇宙尘团 聚在一起成为颗粒,颗粒变成砾石。砾石变成小球,然后变成大球,再变成微行星(即星子),最后,尘埃终于变成了月球那 样的大小。随着星体越来越大,它们的数目就减少。结果,星体(即陨石)之间碰撞的机会就减少,能够用于吸积的东西越来 越少,这意味着为了集结成大行星这一作用要进行很长的时问。由华盛顿卡内基研究所的韦瑟里尔(George .W. Wetherill)进行 的计算表明,一个直径 10 千米大小的天体变成地球这样的天体需要经过大约一亿年的时间。 地球上水来源: (1)最早是从大气中分化出来的。当时大气中的大量水气,由于温度降低,以尘埃为凝结核,形成水滴降落地面。 (2)更多的水来自地球内部岩石中的结晶水,它们由于温度升高形成水汽,随火山活动等逸出地壳进入大气中,经凝结降落地 面, 因此水圈是整个地质时期由小到大,长期积累的结果。 §2 水文循环与地质循环: 由大气圈到下地幔的各个层圈中的水,构成一个系统,它们彼此联系,经常不断的相 互转化,这种彼此转化的过程便是自然界中水的循环。 P8 图 1-1:1~6,深部层圈;7~10 浅部层圈 1. 水文循环:大气水、地表水及地壳浅部地下水相互的交替转换。 循环方式 :在太阳辐射和重力共同作用下,以蒸发、降水和径流等方式周而复始进行 循环,其循环速度较快、途径较短,转换交替迅速。 课本图 1-2,大循环、小循环过程。 依据多年研究数据: 海洋蒸发量+陆地蒸发量=陆地降水量+海洋降水量 425+71=385+111? 海洋蒸发量-海洋降水量=陆地降水量-陆地蒸发量 425-385=111-71 425>385 111>71? 2.地质循环: 地球深部圈层水与表部圈层水之间的相互转化过程。 转化方式:课本图 1-1 ①上地幔带物质对流引起的水分循环:由于放射性同位素衰变加热,引起地幔上部约 750km 厚的塑性岩石(软流圈)大规模对流,驱动上部地壳,产生水平分力使岩石圈受到 ?意义 1:通过不断转化,水质得以 净化; ?意义 2:不断循环,地表、 地下水量得以更新再生

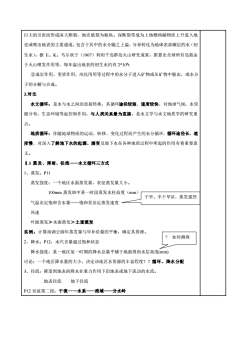

巨大的引张而形成深大断裂,地壳破裂为板块。深断裂带成为上地慢熔融物质上升进入地壳或喷出地表的主要通道。包含于其中的水分随之上溢,分异转化为地球表部圈层的水(初生水)。据E。K。马尔欣宁(1967)利用千岛群岛火山研究成果,推算出全球所有岛弧由于火山喷发作用等,每年溢出地表的初生水约有2*10°t②成岩作用、变质作用、风化用用等过程中的水分子进入矿物或从矿物中脱出,或水分子的分解与合成。3.对比水文循环:是水与水之间的直接转换,其循环途径较短,速度较快,对地球气候,水资源分布,生态环境等起控制作用,与人类关系最为直接。是水文学与水文地质学的研究重点。地质循环:伴随地球物质的运动、转移、变化过程而产生的水分循环,循环途径长,速度慢,对深入了解地下水的起源、演变及地下水在各种地质过程中所起的作用有着重要意义。33蒸发、降雨、径流——水文循环三方式1、蒸发:P11蒸发强度:一个地区水面蒸发量,表征蒸发量大小100mm蒸发皿中某一时段蒸发水柱高度(mm)干旱、半干旱区,蒸发强烈气温决定饱和含水量一一饱和差决定蒸发速度风速叶面蒸发>水面蒸发土面蒸发实例:计算南湖公园年蒸发量与年补给量的平衡,确定其排泄。?如何测得2、降水:P12,水汽含量超过饱和状态降水强度:某一地区某一时期的降水总量平铺于地面得到水层高度(mm)讨论:一个地区降水量的大小,决定该地区水资源的丰富程度??循环、降水分配3、径流:降落到地表的降水在重力作用下沿地表或地下流动的水流。地表径流地下径流P12径流第二段:干流—一水系——流域——分水岭

巨大的引张而形成深大断裂,地壳破裂为板块。深断裂带成为上地幔熔融物质上升进入地 壳或喷出地表的主要通道。包含于其中的水分随之上溢,分异转化为地球表部圈层的水(初 生水)。据 E。K。马尔欣宁(1967)利用千岛群岛火山研究成果,推算出全球所有岛弧由 于火山喷发作用等,每年溢出地表的初生水约有 2*108 t ②成岩作用、变质作用、风化用用等过程中的水分子进入矿物或从矿物中脱出,或水分 子的分解与合成。 3.对比 水文循环:是水与水之间的直接转换,其循环途径较短,速度较快,对地球气候,水资 源分布,生态环境等起控制作用,与人类关系最为直接。是水文学与水文地质学的研究重 点。 地质循环:伴随地球物质的运动、转移、变化过程而产生的水分循环,循环途径长,速 度慢,对深入了解地下水的起源、演变及地下水在各种地质过程中所起的作用有着重要意 义。 §3 蒸发、降雨、径流——水文循环三方式 1、蒸发:P11 蒸发强度:一个地区水面蒸发量,表征蒸发量大小。 100mm 蒸发皿中某一时段蒸发水柱高度(mm) 气温决定饱和含水量——饱和差决定蒸发速度 风速 叶面蒸发>水面蒸发>土面蒸发 实例:计算南湖公园年蒸发量与年补给量的平衡,确定其排泄。 2、降水:P12,水汽含量超过饱和状态 降水强度:某一地区某一时期的降水总量平铺于地面得到水层高度(mm) 讨论:一个地区降水量的大小,决定该地区水资源的丰富程度??循环、降水分配 3、径流:降落到地表的降水在重力作用下沿地表或地下流动的水流。 地表径流 地下径流 P12 径流第二段:干流——水系——流域——分水岭 干旱、半干旱区,蒸发强烈 ? 如何测得

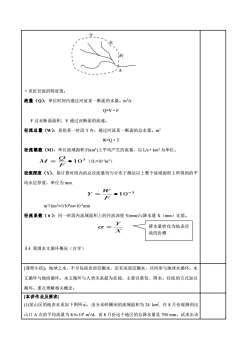

冰水岭·表征径流的特征值:流量(Q):单位时间内通过河流某一断面的水量。m3/sQ=V·FF过水断面面积,V通过该断面的流速。径流总量(W):系指某一时段T内,通过河流某一断面的总水量。mW=Q:T径流模数(M):单位流域面积F(km2)上平均产生的流量,以L/s·km2为单位。0.103(IL=10m)M=F径流深度(Y):指计算时段内的总径流量均匀分布于测站以上整个流域面积上所得到的平均水层厚度,单位为mmY-W·10-3Fm2/km2=1/10°m=10~mm径流系数(α):同一时段内流域面积上的径流深度Y(mm)与降水量X(mm)比值。Y降水量转化为地表径α=X流的份额S4我国水文循环概况(自学)【课程小结]:地球之水,不尽包括表部层圈水,还有深部层圈水,共同参与地球水循环:水文循环与地质循环。水文循环与人类关系最为直接,主要以蒸发、降水、径流的方式加以循环。重点理解相关概念。[本讲作业及要求(1)某山区的地表水系如下图所示,由分水岭圈闭的流域面积为24km,在8月份观测到出山口A点的平均流量为8.0x104m/d,而8月份这个地区的总降水量是700mm。试求出该

·表征径流的特征值: 流量(Q):单位时间内通过河流某一断面的水量。m3 /s Q=V·F F 过水断面面积,V 通过该断面的流速。 径流总量(W):系指某一时段 T 内,通过河流某一断面的总水量。m3 W=Q·T 径流模数(M):单位流域面积 F(km2 )上平均产生的流量,以 L/s·km2 为单位。 3 = •10 F Q M (1L=10-3m3) 径流深度(Y):指计算时段内的总径流量均匀分布于测站以上整个流域面积上所得到的平 均水层厚度,单位为 mm. 3 10− = • F W Y m3 / km2=1/106m=10-3mm 径流系数(α):同一时段内流域面积上的径流深度 Y(mm)与降水量 X(mm)比值。 X Y = §4 我国水文循环概况(自学) [课程小结]:地球之水,不尽包括表部层圈水,还有深部层圈水,共同参与地球水循环:水 文循环与地质循环。水文循环与人类关系最为直接,主要以蒸发、降水、径流的方式加以 循环。重点理解相关概念。 [本讲作业及要求] (1)某山区的地表水系如下图所示,由分水岭圈闭的流域面积为 24 km2 , 在 8 月份观测到出 山口 A 点的平均流量为 8.0104 m3 /d,而 8 月份这个地区的总降水量是 700 mm。试求出该 A 分 水 岭 降水量转化为地表径 流的份额

流域8月份的径流深度和径流系数,并思考以下问题:为什么径流系数小于1.0:A点的平均流量中是否包括地下径流。T水岭A(2)地球上水的循环包括水文循环和地质循环,它们有哪些区别?水循环的大气过程属于其中哪一种?(3)沙漠地区降雨量很少,但是也能发现大量的地下水或者泉水,为什么?

流域 8 月份的径流深度和径流系数,并思考以下问题:为什么径流系数小于 1.0;A 点的平 均流量中是否包括地下径流。 (2)地球上水的循环包括水文循环和地质循环,它们有哪些区别?水循环的大气过程属于其 中哪一种? (3)沙漠地区降雨量很少,但是也能发现大量的地下水或者泉水,为什么? A 分 水 岭

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第四章 地下水运动的基本规律 §1 水力学的基本概念 §2 重力水运动的基本规律.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第四章 地下水运动的基本规律 §3 流网.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第二章 岩石中的孔隙与水分.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第三章 地下水的赋存.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第六章 地下水的化学成分及其形成作用.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第九章 地下水的动态与均衡.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第七章 地下水的补给与排泄.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第八章 地下水系统.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第十章 孔隙水.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)课程总结.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第十一章 裂隙水.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第十二章 岩溶水.doc

- 《水文地质学基础》课程教学大纲 Hydrogeology(华北理工大学:马亚杰).doc

- 《基础工程》课程教学资源(PPT课件)第1章 绪论 Foundation Engineering.ppt

- 《基础工程》课程教学资源(PPT课件)第4章 桩基础.ppt

- 《基础工程》课程教学资源(PPT课件)第2章 浅基础.ppt

- 《基础工程》课程教学资源(PPT课件)第3章 连续基础.ppt

- 《基础工程》课程教学资源(PPT课件)第6章 特殊土地基.ppt

- 《基础工程》课程教学资源(PPT课件)第7章 地基承载力.ppt

- 《基础工程》课程教学资源(PPT课件)第5章 挡土墙.ppt

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)绪论 Introduction to hydrogeology.doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)作业习题(无答案).doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)部分习题答案.docx

- 《水文地质学基础》课程教学资源(重点难点)地下水化学作用.ppt

- 《水文地质学基础》课程教学资源(重点难点)地下水运动的基本规律.ppt

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)试卷6及答案.doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)试卷5(题目).doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)试卷5(答案).doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)试卷3(答案).doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)试卷2(答案).doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)试卷3(题目).doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)试卷1(答案).doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)试卷1(题目).doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)试卷2(题目).doc

- 《质量管理与可靠性》课程教学大纲 Quality Managment and Reliability.doc

- 《质量管理与可靠性》课程授课教案(讲稿)第十二讲 过程质量控制原理及应用(2/4).doc

- 《质量管理与可靠性》课程授课教案(讲稿)第十三讲 过程质量控制原理及应用(3/4).doc

- 《质量管理与可靠性》课程授课教案(讲稿)第十五讲 抽样检验原理及应用.doc

- 《质量管理与可靠性》课程授课教案(讲稿)第九讲 设计质量控制原理及应用(3/4).doc

- 《质量管理与可靠性》课程授课教案(讲稿)第十讲 设计质量控制原理及应用(4/4).doc