《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第八章 地下水系统

课程名称:水文地质学第8讲次授课题目(章、节)第八章地下水系统S1地下水系统的概念$2地下水含水系统83地下水流动系统本讲目的及重点:【目的要求]:掌握地下水含水系统与流动系统的概念,会运用地下水系统的观点,分析地下水质水量时空变化的规律[重点]:含水系统与流动系统的概念及其特征【难点]:地下水为什么会从高处向低处流内容【本讲内容的引入]:以分析为主的近代自然科学长期以来采用的方法是:将所研究的事物精细地分析为各个互不关联的独立部分,分别加以研究,把各部分研究结果之和,作为对所研究事物的认识。这样做实质上是将研究对象当作诸要素简单累加而成的集合,而没有将其如实地看成一个有机整体。上世纪40年代,贝塔朗菲提出一般系统论,其核心是把所研究的对象看作一个有机整体。钱学森指出“系统是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合而成的具有特定功能的整体”。地下水的开发与研究中,人们认识到,地下含水层处于由含水层与隔水层组成的含水系统中,含水系统又处于一定的环境系统中,将系统论的方法引入地下水系统中,提出了地下水含水系统与地下水流动系统的概念S1地下水系统的概念一、地下水含水系统:概念:指由隔水或相对隔水岩层圈闭的,具有统一水力联系的含水岩系。特征:(1)将包含若干含水层与相对隔水层的整体作为研究系统。(2)含水系统整体性体同于具有统一的水力联系:存在于同一含水系统中的水是个统一整体,在含水系统的任一部分加入(接受补给)或排出(排泄)水量,其影响均将波及整个含水系统。(3)是一个独立而统一的水均衡单元,可用于研究水量乃至盐量与热量的均衡。(4)通常以隔水或相对隔水的岩层作为系统边界,它的边界属地质零通量面(或准零通量面),系统的边界不变。(5)具有级次性(6)含水系统与流动系统相互交叠(7)系统的发育受地质结构(沉积、构造、地质发展史)控制二、地下水流动系统:是指由源到汇的流面群构成,具有统一时空演变过程的地下水体。特点:(1)以地下水流作为研究主体,(2)其整体性体现于它具有统一的水流沿着水流的方向,盐量、热量与水量发生有规律的演变,呈现统一的时空有序结构。是研究水质(水温、水量)时空演变的理想框架与工具(3)以流面为界,属于水力零能量面边界,边界是可变的。流动系统是时空四维系统

课程名称: 水文地质学 第 8 讲次 授课题目(章、节) 第八章 地下水系统 §1 地下水系统的概念 §2 地下水含水系统 §3 地下水流动系统 本讲目的及重点: [目的要求]: 掌握地下水含水系统与流动系统的概念,会运用地下水系统的观点,分析地下水质水量 时空变化的规律 [重点]: 含水系统与流动系统的概念及其特征 [难点]: 地下水为什么会从高处向低处流 内 容 [本讲内容的引入]:以分析为主的近代自然科学长期以来采用的方法是:将所研究的事物精细地分析为 各个互不关联的独立部分,分别加以研究,把各部分研究结果之和,作为对所研究事物的认识。这样做 实质上是将研究对象当作诸要素简单累加而成的集合,而没有将其如实地看成一个有机整体。上世纪 40 年代,贝塔朗菲提出一般系统论,其核心是把所研究的对象看作一个有机整体。钱学森指出“系统 是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合而成的具有特定功能的整体”。地下水的开发与研究中, 人们认识到,地下含水层处于由含水层与隔水层组成的含水系统中,含水系统又处于一定的环境系统中, 将系统论的方法引入地下水系统中,提出了地下水含水系统与地下水流动系统的概念。 §1 地下水系统的概念 一、地下水含水系统: 概念:指由隔水或相对隔水岩层圈闭的,具有统一水力联系的含水岩系。 特征: (1) 将包含若干含水层与相对隔水层的整体作为研究系统。 (2) 含水系统整体性体同于具有统一的水力联系:存在于同一含水系统中的水是个统一整体,在 含水系统的任一部分加入(接受补给)或排出(排泄)水量,其影响均将波及整个含水系统。 (3) 是一个独立而统一的水均衡单元,可用于研究水量乃至盐量与热量的均衡。 (4) 通常以隔水或相对隔水的岩层作为系统边界,它的边界属地质零通量面(或准零通量面),系 统的边界不变。 (5) 具有级次性 (6) 含水系统与流动系统相互交叠 (7) 系统的发育受地质结构(沉积、构造、地质发展史)控制 二、地下水流动系统:是指由源到汇的流面群构成,具有统一时空演变过程的地下水体。 特点: (1) 以地下水流作为研究主体, (2) 其整体性体现于它具有统一的水流沿着水流的方向,盐量、热量与水量发生有规律的演变,呈 现统一的时空有序结构。是研究水质(水温、水量)时空演变的理想框架与工具 (3) 以流面为界,属于水力零能量面边界,边界是可变的。流动系统是时空四维系统

(4)具有级次性(5)在人为影响下会发生很大的变化。地下水流动系统的发育范围,不会超越大的含水系统的边界。(6)主要受水势场(地形、水文、气候)的控制。$2地下水含水系统(不同类型的含水系统)松散沉积物中的含水系统:(1)发育于近代构造沉降的堆积盆地之中,其边界通常为不透水的坚硬基岩。(2)含水系统包含若干由相对隔水层(如粘土亚粘土层)分隔开有含水层。(3)含水层之间可以通过“天窗”、越流产生广泛的水力联系:(4)同一含水系统中,各部位水力联系程度不同。坚硬基岩中的含水系统:(1)总是发育于一定的地质构造之中,或褶皱、或断层,或二者兼有。(2)往往包含厚而稳定的泥质岩层,构成隔水层(3)可以由一个含水层构成,也可以是多个含水层:一个含水层可以构成多个含水系统不同含水系统可以由透水边界相邻,含水系统是含水层概念的扩大。S3地下水流动系统一一托特、英格伦地下水流动系统概念的由来一一地下水是如何流动1.传统概念:地下水流动视为平面二维运动2.赫伯特1940年指出:排泄区的流线指向地下水面,为上升流;补给区,流线离开地下水面,呈下降水面;两者之间的过渡带,流线水平;托特利用解析解绘制了均质各向同性潜水盆中理论的地下水流动系统:局部、中间、区域系统;英格伦进一步分析了形成地下水流动系统的物理机制,建立了一套着重于解决水质问题的地下水流动系统的概念与方法(1986)一、地下水流动系统的水动力特征1.地形势:一一托特1963,用地形势解释地下水的运动大气降水或地表水转变为地下水时,将相应的重力势能加诸于地下水,地面的入渗条件相同,不同地形部位重力势能的积累仍有所不同。地形低洼处地下水面达到或接近地表,地下水位的抬升增加排泄,从而阻止地下水位不断抬高。因此,地形低洼处通常是低势区一一势汇。地形高处,地下水位持续上升,重力势能积累,构成势源。地形控制着重力势能的分布,重力势能趋动着地下水的运动,以克服粘滞性摩擦(水质点与介质表面以及速度不同的流层中水质点间的摩擦),由源至汇。2.地下水流动系统的特征垂直面上的水头:(1)流动水体中,势源处流线下降,沿着流线方向,愈来愈多的机械能消耗于粘滞性摩擦,垂直断面上水头越来越低,任一点的水头均小于静水压力:R(2)在势汇处,流线上升,垂向上水头自下而上由高而低,任一点的水头均大于静水压力。潜水也可以打出自流井D(3)中间段,垂直断面各点水头均相等=静水压力。M

(4) 具有级次性 (5) 在人为影响下会发生很大的变化。地下水流动系统的发育范围,不会超越大的含水系统的边界。 (6) 主要受水势场(地形、水文、气候)的控制。 §2 地下水含水系统(不同类型的含水系统) 松散沉积物中的含水系统: (1) 发育于近代构造沉降的堆积盆地之中,其边界通常为不透水的坚硬基岩。 (2) 含水系统包含若干由相对隔水层(如粘土亚粘土层)分隔开有含水层。 (3) 含水层之间可以通过“天窗”、越流产生广泛的水力联系; (4) 同一含水系统中,各部位水力联系程度不同。 坚硬基岩中的含水系统: (1) 总是发育于一定的地质构造之中,或褶皱、或断层,或二者兼有。 (2) 往往包含厚而稳定的泥质岩层,构成隔水层 (3) 可以由一个含水层构成,也可以是多个含水层;一个含水层可以构成多个含水系统 不同含水系统可以由透水边界相邻,含水系统是含水层概念的扩大。 §3 地下水流动系统——托特、英格伦 地下水流动系统概念的由来——地下水是如何流动 1. 传统概念:地下水流动视为平面二维运动 2. 赫伯特 1940 年指出:排泄区的流线指向地下水面,为上升流;补给区,流线离开地下水面,呈下 降水面;两者之间的过渡带,流线水平; 托特利用解析解绘制了均质各向同性潜水盆中理论的地下水流动系统:局部、中间、区域系统;英 格伦进一步分析了形成地下水流动系统的物理机制,建立了一套着重于解决水质问题的地下水流动 系统的概念与方法(1986) 一、地下水流动系统的水动力特征 1.地形势:——托特 1963,用地形势解释地下水的运动 大气降水或地表水转变为地下水时,将相应的重力势能加诸于地下水,地面的入渗条件相同,不同 地形部位重力势能的积累仍有所不同。地形低洼处地下水面达到或接近地表,地下水位的抬升增加排泄, 从而阻止地下水位不断抬高。因此,地形低洼处通常是低势区——势汇。地形高处,地下水位持续上升, 重力势能积累,构成势源。 地形控制着重力势能的分布,重力势能趋动着地下水的运动,以克服粘滞性摩擦(水质点与介质表 面以及速度不同的流层中水质点间的摩擦),由源至汇。 2.地下水流动系统的特征 垂直面上的水头: (1)流动水体中,势源处流线下降,沿着流线方向,愈来愈多的机械能消耗于粘滞性摩擦,垂直断 面上水头越来越低,任一点的水头均小于静水压力;R (2)在势汇处,流线上升,垂向上水头自下而上由高而低,任一点的水头均大于静水压力。潜水也可 以打出自流井 D (3)中间段,垂直断面各点水头均相等=静水压力。M

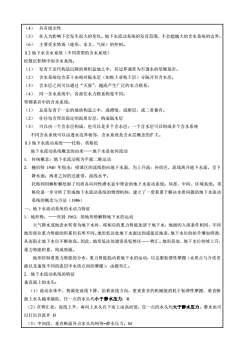

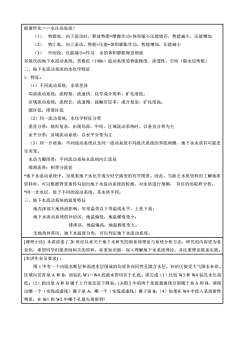

能量转化一一水往高处流?(1)势源处,向下流动时,释放势能=摩擦作功+体积缩小压能储存,势能减小,压能增加(2)势汇处,向上流动,势能+压能=体积膨胀作功,势能增加,压能减小(3)中间段,压能减小=作功水的体积膨胀释放势能多级次的地下水流动系统:英格伦(1986)流动系统受势能梯度、渗透性、空间(隔水层所限二、地下水流动系统的水化学特征1.特征:(1)不同流动系统,水质差异局部流动系统:流程短,流速快,化学成分简单,矿化度低:区域流动系统:流程长,流速慢,接触岩层多,成分复杂,矿化度高;源区低、排泄区低(2)同一流动系统,水化学特征分带垂直分带:地形复杂,出现局部、中间、区域流动系统时,以垂直分带为主水平分带:区域流动系统,以水平分带为主(3)同一介质场,不同流动系统以及同一流动系统不同级次系统的界线两侧,地下水水质有可能发生突变。水动力圈闭带:不同流动系统水流相向汇流处准滞流带:相背分流处*地下水流动系统中,呈现着地下水化学成分时空演变的有序图景。因此,当缺乏水质资料但了解地质资料时,可以根据背景条件勾划出地下水流动系统的轮廓,对水质进行预测,有目的的取样分析。*同一含水层,处于不同的流动系统,其水质不同。三、地下水流动系统的温度特征地壳深部大地热流影响,年常温带以下等温线水平,上低下高;地下水流动系统的补给区,地温偏低,地温梯度变小;排泄区,地温偏高,地温梯度变大。无地热异常区,地下水温度分布,可以判定地下水流动系统。【课程小结】本讲讲述了20世纪以来关于地下水研究的新系统理论与系统分析方法,研究的内容更为复杂化,希望同学们能查阅相关的资料,拓宽知识面,深入理解地下水系统理论,并注重理论联系实践。[本讲作业及要求]:图1中有一个由隔水断层和弱透水层围成的均质各向同性孔隙含水层,补给区接受大气降水补给。区域内发育泉A和B,而钻孔W1~W4的滤水管均位于孔底。请完成(1)比较W3和W4钻孔水位高低;(2)指出泉A和B属于上升泉还是下降泉:(3)图2中的两个泉流量曲线分别属于泉A和B,请指出哪一个(实线或虚线)属于泉A,哪一个(实线或虚线)属于泉B:(4)如果在W4中投入某放射性物质,在W1和W2中哪个孔最先观察到?

能量转化——水往高处流? (1) 势源处,向下流动时,释放势能=摩擦作功+体积缩小压能储存,势能减小,压能增加 (2) 势汇处,向上流动,势能+压能=体积膨胀作功,势能增加,压能减小 (3) 中间段,压能减小=作功 水的体积膨胀释放势能 多级次的地下水流动系统;英格伦(1986)流动系统受势能梯度、渗透性、空间(隔水层所限) 二、地下水流动系统的水化学特征 1.特征: (1)不同流动系统,水质差异 局部流动系统:流程短,流速快,化学成分简单,矿化度低; 区域流动系统:流程长,流速慢,接触岩层多,成分复杂,矿化度高; 源区低、排泄区低 (2)同一流动系统,水化学特征分带 垂直分带:地形复杂,出现局部、中间、区域流动系统时,以垂直分带为主 水平分带:区域流动系统,以水平分带为主 (3)同一介质场,不同流动系统以及同一流动系统不同级次系统的界线两侧,地下水水质有可能发 生突变。 水动力圈闭带:不同流动系统水流相向汇流处 准滞流带:相背分流处 *地下水流动系统中,呈现着地下水化学成分时空演变的有序图景。因此,当缺乏水质资料但了解地质 资料时,可以根据背景条件勾划出地下水流动系统的轮廓,对水质进行预测, 有目的的取样分析。 *同一含水层,处于不同的流动系统,其水质不同。 三、地下水流动系统的温度特征 地壳深部大地热流影响,年常温带以下等温线水平,上低下高; 地下水流动系统的补给区,地温偏低,地温梯度变小; 排泄区,地温偏高,地温梯度变大。 无地热异常区,地下水温度分布,可以判定地下水流动系统。 [课程小结] 本讲讲述了 20 世纪以来关于地下水研究的新系统理论与系统分析方法,研究的内容更为复 杂化,希望同学们能查阅相关的资料,拓宽知识面,深入理解地下水系统理论,并注重理论联系实践。 [本讲作业及要求] : 图 1 中有一个由隔水断层和弱透水层围成的均质各向同性孔隙含水层,补给区接受大气降水补给。 区域内发育泉 A 和 B,而钻孔 W1~W4 的滤水管均位于孔底。请完成(1)比较 W3 和 W4 钻孔水位高 低;(2)指出泉 A 和 B 属于上升泉还是下降泉;(3)图 2 中的两个泉流量曲线分别属于泉 A 和 B,请指 出哪一个(实线或虚线)属于泉 A,哪一个(实线或虚线)属于泉 B;(4)如果在 W4 中投入某放射性 物质,在 W1 和 W2 中哪个孔最先观察到?

N一次降水泉国例流图含水层茶弱透水层隔水断层时间地下水位图2泉流量示意图钻孔滤水管图1含水系统示意图答(a)观测时期地下水与河流的关系?观测时期地下水向河流泄流地表、地下径流量的峰值出现时间为何不同?(b)地表径流受一次降雨影响,其响应滞后期短:地下径流受降雨补给影响,滞后其较前者长。基流量AQ主要由哪些部分组成?地下水泄流量Q为何先增大,后减小?(c)河流基流量~初始径流量~地下水泄流量,主要由地下水补给。受一次降雨影响,地下水动态为一次脉冲式响应((d)计算一下本次强降水的入渗补给系数。t1e.(0)a=W.A(e)如果AQ(1)<0,则意味着出现了什么情况?河水补给给地下水

答: (a) 观测时期地下水与河流的关系? 观测时期地下水向河流泄流 (b) 地表、地下径流量的峰值出现时间为何不同? 地表径流受一次降雨影响,其响应滞后期短;地下径流受降雨补给影响,滞后其较前者长。 (c) 基流量Q0 主要由哪些部分组成?地下水泄流量 Qw为何先增大,后减小? 河流基流量≈初始径流量≈地下水泄流量,主要由地下水补给。受一次降雨影响,地下水动 态为一次脉冲式响应( (d) 计算一下本次强降水的入渗补给系数。 W A Q t a t t w = 2 0 ( ) (e) 如果Q(t)<0,则意味着出现了什么情况? 河水补给给地下水。 A 一次降水 时间 泉 流 量 图1 含水系统示意图 图 2 泉流量示意图 B W1W2 W3 W4 含水层 弱透水层 隔水断层 地下水位 钻孔滤水管 层 图 例

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第十章 孔隙水.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)课程总结.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第十一章 裂隙水.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第十二章 岩溶水.doc

- 《水文地质学基础》课程教学大纲 Hydrogeology(华北理工大学:马亚杰).doc

- 《基础工程》课程教学资源(PPT课件)第1章 绪论 Foundation Engineering.ppt

- 《基础工程》课程教学资源(PPT课件)第4章 桩基础.ppt

- 《基础工程》课程教学资源(PPT课件)第2章 浅基础.ppt

- 《基础工程》课程教学资源(PPT课件)第3章 连续基础.ppt

- 《基础工程》课程教学资源(PPT课件)第6章 特殊土地基.ppt

- 《基础工程》课程教学资源(PPT课件)第7章 地基承载力.ppt

- 《基础工程》课程教学资源(PPT课件)第5章 挡土墙.ppt

- 《基础工程》课程练习习题二(含答案).pdf

- 《基础工程》课程练习习题六(含答案).pdf

- 《基础工程》课程练习习题五(含答案).pdf

- 《基础工程》课程练习习题三(含答案).pdf

- 《基础工程》课程练习习题四(含答案).pdf

- 《基础工程》课程练习习题一(含答案).pdf

- 《基础工程》课程授课教案 Foundation Engineering.pdf

- 《基础工程》课程教学大纲 Foundation Engineering.pdf

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第七章 地下水的补给与排泄.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第九章 地下水的动态与均衡.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第六章 地下水的化学成分及其形成作用.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第三章 地下水的赋存.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第二章 岩石中的孔隙与水分.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第四章 地下水运动的基本规律 §3 流网.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第四章 地下水运动的基本规律 §1 水力学的基本概念 §2 重力水运动的基本规律.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)第一章 地球上的水及循环.doc

- 《水文地质学基础》课程授课教案(讲稿)绪论 Introduction to hydrogeology.doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)作业习题(无答案).doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)部分习题答案.docx

- 《水文地质学基础》课程教学资源(重点难点)地下水化学作用.ppt

- 《水文地质学基础》课程教学资源(重点难点)地下水运动的基本规律.ppt

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)试卷6及答案.doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)试卷5(题目).doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)试卷5(答案).doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)试卷3(答案).doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)试卷2(答案).doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)试卷3(题目).doc

- 《水文地质学基础》课程教学资源(试卷习题)试卷1(答案).doc