山东理工大学:《体育概论》课程授课教案(讲义,32学时,主讲:王化冰)

山东理工大学教案 2020~2021学年 第一学期 课 程 名称体育概论(U12005) 授 课 对 象2020级体教 主讲 教 师王化冰 教师所在院(部)、系(室)基础理论系 选用 教材高教《体育概论》第二版 兴 时/学分 32学时 山东理工大学

山东理工大学教案 2020~2021 学年 第 一 学期 课 程 名 称 体育概论(U12005) 授 课 对 象 2020 级体教 主 讲 教 师 王 化 冰 教师所在院(部)、系(室) 基础理论系 选 用 教 材 高教《体育概论》第二版 学 时 / 学 分 32 学时 山 东 理 工 大 学

山东理工大学教案 第1次课教学课型:理论课↓实验课口习愿课口实践课口技能课口其他可 主要教学内容(注明*重点#难点): 引论 何为体育概论? 一.体育学的产生与发展 二、体育概论的学习目的与意义 三、体育概论的内容体系和学习方法 教学目的要求: 1.对该课程有基本的认识,初步制定学习计划。 2.掌握体育学和产生与发展过程,体育概论学习目的、意义 教学方法和教学手段: 以课堂讲授为主,结合自学、辅导、课堂讨论、实际作业等方式进行,以巩固、加深和 理解所学理论。 讨论、思考题、作业: 1.体育概论 2.体育学的产生和发展过程。 3.体育概论的学习目的、意义。 4、体育概论的内容体系。 参考资料: 1.《体育概论》人民体有出版社1992年6月第4次印刷 2.《体育基本理论教程》周西宽主编,人民体育出版社2004年10月第1次印刷

山 东 理 工 大 学 教 案 第 1 次课 教学课型:理论课√ 实验课□ 习题课□ 实践课□ 技能课□ 其他□ 主要教学内容(注明 *重点 # 难点): 引 论 何为体育概论? 一.体育学的产生与发展 二、体育概论的学习目的与意义 三、体育概论的内容体系和学习方法 教学目的要求: 1.对该课程有基本的认识,初步制定学习计划。 2.掌握体育学和产生与发展过程,体育概论学习目的、意义 教学方法和教学手段: 以课堂讲授为主,结合自学、辅导、课堂讨论、实际作业等方式进行,以巩固、加深和 理解所学理论。 讨论、思考题、作业: 1.体育概论 2.体育学的产生和发展过程。 3.体育概论的学习目的、意义。 4、体育概论的内容体系。 参考资料: 1.《体育概论》人民体育出版社 1992 年 6 月第 4 次印刷 2.《体育基本理论教程》周西宽主编,人民体育出版社 2004 年 10 月第 1 次印刷

教学 数学 教学过程与教学内容 手段组织与方法间 引论 人类身体实践的文化活动构成了体育学。 体育概论是关于体育学的要略论述。研究对象是体育的整体,它是一门从宏观 上、整体上综合研究体有的本质、基本特征和一般规律的学科。 一、我国体育学的产生与发展阶段: 1、初步形成阶段 1917年,毛洋东以“二十八画生”在《新青年》发表《体有之研究》。 体有的含义、体有的功能和意义、体有在三有中地位、体有锻炼的方法。 从“强筋骨”、“增知识”、“调感情”、“强意志”四个方面阐述了体有的功效。 罗一东《体有学》,方万邦《体有原理》,袁敦礼、吴蕴瑞《体有原理》 2、引进与移植阶段 建国以后,引进了前苏联的体育理论体系。因为“体育”是一外来词,苏 联术语中的“身体文化”、“体育”、“竞技运动”被翻译成“体育”、“体育教育” “运动”,体育界对体育基本理论的认识有偏差,实践上过于强调运动。 3、探索与总结阶段 在苏联体有理论的基础上,我国开始建设自己的体有理论体系。61年编写 出版了体有院系通用的《体有理论》教材。对解决当时我国体有理论教材的短 缺,培养合格的体有师资和提高我国体育理论水平等方面都有积极的作用。同 年国家制定的《高等学校通用专业目录》中,设置了7种体有专业。 4、挫折与停顿阶段 我国的体育理论建设在“文化大革命”(1966一1976年)期间处于停滞状 态。拉大了我国与世界先进国家在体育理论建设方面的差距。 日本运动医学家猪饲道夫创建了《运动处方理论》。 国际体联秘书长安德鲁斯阐明了体有与竞技、身体娱乐间的关系,为体有 教育、竞技运动、娱乐休闲多元理论提供了契机。 5、发展与丰富阶段 我国《体育概论》是在80年代初逐步从原《体有理论》中分化出来而重 新建立的一门独立学科。 1981年,人民体有出版社出版了全新的《体有理论》教材,一度成为体有 专业学生学习的统一范本。此后,体育理论工作者开始筹划将《体育理论》课 程分为体育概论、学校体育学、运动训练学、群众体有学等课程,标志若我国

教学过程与教学内容 教学 手段 教学 组织与方法 时 间 引 论 人类身体实践的文化活动构成了体育学。 体育概论是关于体育学的要略论述。研究对象是体育的整体,它是一门从宏观 上、整体上综合研究体育的本质、基本特征和一般规律的学科。 一、我国体育学的产生与发展阶段: 1、初步形成阶段 1917 年,毛泽东以“二十八画生”在《新青年》发表《体育之研究》。 体育的含义、体育的功能和意义、体育在三育中地位、体育锻炼的方法。 从“强筋骨”、“增知识”、“调感情”、“强意志”四个方面阐述了体育的功效。 罗一东《体育学》,方万邦《体育原理》,袁敦礼、吴蕴瑞《体育原理》 2、引进与移植阶段 建国以后,引进了前苏联的体育理论体系。因为“体育”是一外来词,苏 联术语中的“身体文化”、“体育”、“竞技运动”被翻译成“体育”、“体育教育”、 “运动”,体育界对体育基本理论的认识有偏差,实践上过于强调运动。 3、探索与总结阶段 在苏联体育理论的基础上,我国开始建设自己的体育理论体系。61 年编写 出版了体育院系通用的《体育理论》教材。对解决当时我国体育理论教材的短 缺,培养合格的体育师资和提高我国体育理论水平等方面都有积极的作用。同 年国家制定的《高等学校通用专业目录》中,设置了 7 种体育专业。 4、挫折与停顿阶段 我国的体育理论建设在“文化大革命”(1966-1976 年)期间处于停滞状 态。拉大了我国与世界先进国家在体育理论建设方面的差距。 日本运动医学家猪饲道夫创建了《运动处方理论》。 国际体联秘书长安德鲁斯阐明了体育与竞技、身体娱乐间的关系,为体育 教育、竞技运动、娱乐休闲多元理论提供了契机。 5、发展与丰富阶段 我国《体育概论》是在 80 年代初逐步从原《体育理论》中分化出来而重 新建立的一门独立学科。 1981 年,人民体育出版社出版了全新的《体育理论》教材,一度成为体育 专业学生学习的统一范本。此后,体育理论工作者开始筹划将《体育理论》课 程分为体育概论、学校体育学、运动训练学、群众体育学等课程,标志着我国

体育学发展到了一个新阶段。 1997年6月,国务院学位委员会颁发发《学位、专业目录》,体育学设置 为教有学门类下的一级学科,下设体有人文社会学、运动人体科学、体有教有 训练学、民族传统体有学4个二级学科。 二、体育概论课程学习的目的与意义 体有概论曾在探讨体有的基本概念,增进人们对体有本质的准确把握:揭示体 有发展的一般规律,力求使体有中的各种关系得到更加完整的阐释;引导人们 以实事求是的科学态度,发现并探讨体有实践中的各种问题,提高体有工作者 鉴别是非和分析实际问题的能力:探讨体育基本功能及其过程,并从宏观上认 识体育的制度、途径、方法和手段,探索未来体育和世界体育的发展趋势。 学习目的:增强学生对体育本质、基本特征、规律的整体认识:运用所学的知 识分析和揭示体有现象和体有问题,提高学生分析问题和解决问题的能力,以 更好地指导体育实践:使学生树立科学的体育观,推动体育事业科学化发展。 意义: (1)建立良好的体有价值观念。 (2)提高对体有和体有科学的全面认识。 (3)提高指导体有实践活动的理论水平 三、体育概论的内容体系和学习方法 (一)内容体系—九个方面 体育概念、体育功能、体育目的、体育过程、体育手段、体育科学、体育文化 体育体制、体育发展趋势。 (二)学习要求 1、坚持以马克思主义唯物辩证法和唯物史观分析问题 2、坚持百家争鸣的学术方针 3、坚持理论与实际相结合 4、坚持不断创新发展的观点 (三)学习方法—注重启发式教学(思) 教师做好引导作用,突出学生的主体地位。 解答学生的疑问,培养学生的分析能力 讨论与总结相结合。 作 1.体育概论 业与练 2.体育学的产生和发展过程。 3.体育概论的学习目的、意义 习 4、体育概论的内容体系

体育学发展到了一个新阶段。 1997 年 6 月,国务院学位委员会颁发发《学位、专业目录》,体育学设置 为教育学门类下的一级学科,下设体育人文社会学、运动人体科学、体育教育 训练学、民族传统体育学 4 个二级学科。 二、体育概论课程学习的目的与意义 体育概论旨在探讨体育的基本概念,增进人们对体育本质的准确把握;揭示体 育发展的一般规律,力求使体育中的各种关系得到更加完整的阐释;引导人们 以实事求是的科学态度,发现并探讨体育实践中的各种问题,提高体育工作者 鉴别是非和分析实际问题的能力;探讨体育基本功能及其过程,并从宏观上认 识体育的制度、途径、方法和手段,探索未来体育和世界体育的发展趋势。 学习目的:增强学生对体育本质、基本特征、规律的整体认识;运用所学的知 识分析和揭示体育现象和体育问题,提高学生分析问题和解决问题的能力,以 更好地指导体育实践;使学生树立科学的体育观,推动体育事业科学化发展。 意义: (1)建立良好的体育价值观念。 (2)提高对体育和体育科学的全面认识。 (3)提高指导体育实践活动的理论水平。 三、体育概论的内容体系和学习方法 (一)内容体系——九个方面 体育概念、体育功能、体育目的、体育过程、体育手段、体育科学、体育文化、 体育体制、体育发展趋势。 (二)学习要求 1、坚持以马克思主义唯物辩证法和唯物史观分析问题 2、坚持百家争鸣的学术方针 3、坚持理论与实际相结合 4、坚持不断创新发展的观点 (三)学习方法——注重启发式教学(思) 教师做好引导作用,突出学生的主体地位。 解答学生的疑问,培养学生的分析能力。 讨论与总结相结合。 作 业 与 练 习 1.体育概论 2.体育学的产生和发展过程。 3.体育概论的学习目的、意义。 4、体育概论的内容体系

本妆子

本课教学 小结

山东理工大学教案 第2次课教学课型:理论课√实验课口习题课口实践课口技能课口其他可 主要教学内容(注明*重点#难点): 第一章体育概念 第一节体育的概念与定义 第二节体育的分类 教学目的要求: 1.对该课程有基本的认识,初步制定学习计划。 2.掌握体育学和产生与发展过程,体育的概念 教学方法和教学手段: 以课堂讲授为主,结合自学、辅导、课堂讨论、实际作业等方式进行,以巩固、加深和 理解所学理论。 讨论、思考题、作业: 1.下定义的方法及应注意的问题 2.体有的本质。 3.体育的概念。 4、体育的分类 参考资料: 1.《体育概论》人民体育出版社1992年6月第4次印刷 2.《体育基本理论教程》周西宽主编,人民体育出版社2004年10月第1次印刷

山 东 理 工 大 学 教 案 第 2 次课 教学课型:理论课√ 实验课□ 习题课□ 实践课□ 技能课□ 其他□ 主要教学内容(注明 *重点 # 难点): 第一章 体育概念 第一节 体育的概念与定义 第二节 体育的分类 教学目的要求: 1.对该课程有基本的认识,初步制定学习计划。 2.掌握体育学和产生与发展过程,体育的概念 教学方法和教学手段: 以课堂讲授为主,结合自学、辅导、课堂讨论、实际作业等方式进行,以巩固、加深和 理解所学理论。 讨论、思考题、作业: 1.下定义的方法及应注意的问题 2.体育的本质。 3.体育的概念。 4、体育的分类 参考资料: 1.《体育概论》人民体育出版社 1992 年 6 月第 4 次印刷 2.《体育基本理论教程》周西宽主编,人民体育出版社 2004 年 10 月第 1 次印刷

教学教学时 教学过程与教学内容 手段组织与方法 间 第一章体市的概念 第一节体育的概念与定义 当前对体有理解不统一,需要对体育进行科学的定义。 1981年曹湘君对广义体有的定义,曾被广泛使用: 体育(广义),也称体育运动,是以身体练习为基本手段,为增强体质、提高运 动技术水平、丰富社会文化生活,进行品德教有而进行的有目的、有组织的社 会活动。 概念是反映事物本质属性的思维形式,本质属性是决定某一事物之所以成为该 事物并区别于其它事物的属性 下定义有许多方法: 示例法 实指法 操作法 属+种差法 被定义概念=种差+邻近的属概念 应注意:定义时易范的错误 体有是以肌肉运动为内容的文化活动。 过宽,与舞蹈、杂技混淆 体育是通过身体活动增强学生体质的教育。过窄对象太少 体育是以体育的基本技术为手段的文化活动。 用体育解释体有,同语反复 体有不是娱乐选秀, 定义否定 体育是一种独特的文化活动。 定义含混 体有是现代科技的橱窗。定义用比喻 体育这一词汇的来源: 1762卢梭(法)《爱弥尔》中创造的Education Physique 体有邻近的属概念 教有偏小,人的活动(社会活动)偏大,文化活动较合适。 寻找种差:以身体活动为基本手段促进身心发展,与杂技、舞蹈、戏曲区别开 。 体育的本质一一以身体运动为基本手段,促进人们身心健康发展,提高人们的 生活质量和生命质量。 体育概念一一体有是以身体运动为基本手段,促进身心发展的文化活动。 第二节体育的分类 、分类 根据实施场所: 家庭体育 学校体育 社区体有一 根据参与者年龄 婴幼儿体育

教学过程与教学内容 教学 手段 教学 组织与方法 时 间 第一章 体育的概念 第一节 体育的概念与定义 当前对体育理解不统一,需要对体育进行科学的定义。 1981 年曹湘君对广义体育的定义,曾被广泛使用: 体育(广义),也称体育运动,是以身体练习为基本手段,为增强体质、提高运 动技术水平、丰富社会文化生活,进行品德教育而进行的有目的、有组织的社 会活动。 概念是反映事物本质属性的思维形式,本质属性是决定某一事物之所以成为该 事物并区别于其它事物的属性。 下定义有许多方法: 示例法 实指法 操作法 属+种差法 被定义概念 = 种差 + 邻近的属概念 应注意:定义时易范的错误 体育是以肌肉运动为内容的文化活动。 过宽,与舞蹈、杂技混淆 体育是通过身体活动增强学生体质的教育。 过窄 对象太少 体育是以体育的基本技术为手段的文化活动。 用体育解释体育,同语反复 体育不是娱乐选秀。 定义否定 体育是一种独特的文化活动。 定义含混 体育是现代科技的橱窗。 定义用比喻 体育这一词汇的来源: 1762 卢梭(法)《爱弥尔》中创造的 Education Physique 体育邻近的属概念 教育偏小,人的活动(社会活动)偏大,文化活动较合适。 寻找种差:以身体活动为基本手段促进身心发展,与杂技、舞蹈、戏曲区别开 来。 体育的本质——以身体运动为基本手段,促进人们身心健康发展,提高 人们的 生活质量和生命质量。 体育概念——体育是以身体运动为基本手段,促进身心发展的文化活动。 第二节 体育的分类 一、分类 根据实施场所: 家庭体育—— 学校体育—— 社区体育—— 根据参与者年龄: 婴幼儿体育——

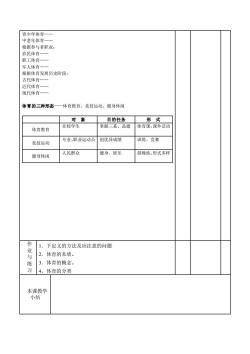

青少年体育 中老年体有 根据参与者职业: 农民体育 职工体有一 军人体育 根据体育发展历史阶段: 古代体有 近代体有一 现代体育一 体育的三种形态一一体有教有、竞技运动、健身休闲 对象 目的任务 形式 在校学生 掌握三基、品德 体有课,课外话动 体育教育 竞技运动 专业、职业运动员 创优异成绩 训练、竞赛 健身休闲 人民群众 健身、娱乐 最晚练、形式多样 作 1,下定义的方法及应注意的问题 与 2.体育的本质。 3.体育的概念。 习 4、体育的分类 本课教学 小结

青少年体育—— 中老年体育—— 根据参与者职业: 农民体育—— 职工体育—— 军人体育—— 根据体育发展历史阶段: 古代体育—— 近代体育—— 现代体育—— 体育的三种形态——体育教育、竞技运动、健身休闲 对 象 目的任务 形 式 体育教育 在校学生 掌握三基、品德 体育课,课外活动 竞技运动 专业、职业运动员 创优异成绩 训练、竞赛 健身休闲 人民群众 健身、娱乐 晨晚练、形式多样 作 业 与 练 习 1.下定义的方法及应注意的问题 2.体育的本质。 3.体育的概念。 4、体育的分类 本课教学 小结

山东理工大学教案 第3次课教学课型:理论课√实验课口习题课口实践课口技能课口其他口 主要教学内容(注明*重点#难点): 第二章体育功能 第一节体育功能概述 1.体育功能的概念及其构成要素★ 2.体育功能的流动性和变化性 3.体育功能的层次性 第二节体育的本质功能 1.体育的健身功能★ 2、体育的教育功能 教学目的要求: 1.掌握体育功能的构成要素 2.掌握体育的健身功能 教学方法和敦学手段: 以课堂讲授为主,结合自学、课堂讨论、实际作业等方式进行 讨论、思考题、作业: 1.体有功能的构成要素? 2.体育有何健身功能? 3、体育的教育功能有哪些 参考资料: 1.《体育概论》,人民体育出版社,1992年6月 2.《体育基本理论教程》,周西宽主编,人民体育出版社,2004年10月 3.《体育概论》,叶加宝、苏连勇主编,北京体育大学出版社,2005年9月 4.《体育概论》,高等教育出版社,2001年6月

山 东 理 工 大 学 教 案 第 3 次课 教学课型:理论课√ 实验课□ 习题课□ 实践课□ 技能课□ 其他□ 主要教学内容(注明 *重点 # 难点): 第二章 体育功能 第一节 体育功能概述 1.体育功能的概念及其构成要素★ 2.体育功能的流动性和变化性 3.体育功能的层次性 第二节 体育的本质功能 1.体育的健身功能★ 2、体育的教育功能 教学目的要求: 1.掌握体育功能的构成要素 2.掌握体育的健身功能 教学方法和教学手段: 以课堂讲授为主,结合自学、课堂讨论、实际作业等方式进行 讨论、思考题、作业: 1.体育功能的构成要素? 2.体育有何健身功能? 3、体育的教育功能有哪些? 参考资料: 1.《体育概论》,人民体育出版社,1992 年 6 月 2.《体育基本理论教程》,周西宽主编,人民体育出版社,2004 年 10 月 3.《体育概论》,叶加宝、苏连勇主编,北京体育大学出版社,2005 年 9 月 4.《体育概论》,高等教育出版社,2001 年 6 月

教学过程与教学内容 教学 教学 时 手段 组织与方法 第二章体育功能 第一节体育功能概述 一、体育功能的概念及其构成要素 功能一一《辞海》解释是“事物或方法所发挥的有利作用、效能”。 体有功能一一是指体有这一文化现象对人和社会所能发挥的有利作月 和效能。 决定体育功能的构成要素是:体育的本质属性的和人类对体育的需要 人类对体有的需要包括个体的人对体有的需要和社会对体有的需要。 二、体育功能的流动性和变化性 由于人类对体有的需求是随着社会生产力的发展和社会的变迁而发生 变化的,因此体育的功能是随者社会的发展而变化的,具有流动性。不同的 社会时期,体有功能表现出不同的时代特征。 三、体育功能的层次性 根据系统理论中结构一功能分析的方法,体有的功能可以分为2个层 次:体有的本质功能,体有的延伸功能。 本质功能一一体育的本质属性决定的体育具有的作用。 延伸功能一一将体有放在社会大系统中时体有具有的本质功能以外的 作用。 第二节体育的本质功能 体育的本质功能包括体育的健身功能、教育功能、娱乐功能。健身功能 主要体现在下: 一、体育的健身功能 (一)提高人体心血管系统的机能水平 现代科学研究和实践证明,体有运动是防治现代文明病的最积极 最有效手段之一。当人们在讲行体有运动时,体内能量消耗增加,新域代谢 旺盛,血液循环加速,从而以适应肌肉能量消耗的需要,这样就能从结构和 功能上使心血管系统得到改善。经常从事体有运动,可以降低胆固醇,减轻 精神压力,减小血小板黏性等。经常从事体育运动,还可以使心脏产生运动 性肥大,心肌增厚,心腔扩大,使心脏得到更多的营养物质,收缩力增强, 脉搏输出量增多,可使心脏承受力增强,在运动中充分发挥储备力量,有利 于器官的供血和功能提高。 (二)调节和保持心理健康

教学过程与教学内容 教学 手段 教学 组织与方法 时 间 第二章 体育功能 第一节 体育功能概述 一、体育功能的概念及其构成要素 功能——《辞海》解释是“事物或方法所发挥的有利作用、效能”。 体育功能——是指体育这一文化现象对人和社会所能发挥的有利作用 和效能。 决定体育功能的构成要素是:体育的本质属性的和人类对体育的需要。 人类对体育的需要包括个体的人对体育的需要和社会对体育的需要。 二、体育功能的流动性和变化性 由于人类对体育的需求是随着社会生产力的发展和社会的变迁而发生 变化的,因此体育的功能是随着社会的发展而变化的,具有流动性。不同的 社会时期,体育功能表现出不同的时代特征。 三、体育功能的层次性 根据系统理论中结构—功能分析的方法,体育的功能可以分为 2 个层 次:体育的本质功能,体育的延伸功能。 本质功能——体育的本质属性决定的体育具有的作用。 延伸功能—— 将体育放在社会大系统中时体育具有的本质功能以外的 作用。 第二节 体育的本质功能 体育的本质功能包括体育的健身功能、教育功能、娱乐功能。健身功能 主要体现在下: 一、体育的健身功能 (一)提高人体心血管系统的机能水平 现代科学研究和实践证明,体育运动是防治现代文明病的最积极 最有效手段之一。当人们在进行体育运动时,体内能量消耗增加,新城代谢 旺盛,血液循环加速,从而以适应肌肉能量消耗的需要,这样就能从结构和 功能上使心血管系统得到改善。经常从事体育运动,可以降低胆固醇,减轻 精神压力,减小血小板黏性等。经常从事体育运动,还可以使心脏产生运动 性肥大,心肌增厚,心腔扩大,使心脏得到更多的营养物质,收缩力增强, 脉搏输出量增多,可使心脏承受力增强,在运动中充分发挥储备力量,有利 于器官的供血和功能提高。 (二)调节和保持心理健康

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《体育概论》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 体育概念.ppt

- 《体育概论》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 体育目的.ppt

- 《体育概论》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 体育过程.ppt

- 《体育概论》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 体育手段.ppt

- 《体育概论》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 体育科学.ppt

- 《体育概论》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 体育文化.ppt

- 《体育概论》课程教学课件(PPT讲稿)奥林匹克——古代奥运.ppt

- 《体育概论》课程教学课件(PPT讲稿)现代奥林匹克运动.ppt

- 《体育概论》课程教学课件(PPT讲稿)中国参加奥运会.ppt

- 《体育概论》课程教学课件(PPT讲稿)第八章 体育体制.ppt

- 《体育概论》课程教学课件(PPT讲稿)第九章 体育发展趋势.ppt

- 《体育教学研究进展》课程教学资源(文献资料)学校体育研究——对我国20年基础教育体育新课改若干认识问题的澄清与分析_季浏.pdf

- 《体育教学研究进展》课程教学资源(文献资料)学校体育研究——近30年美国中小学体育教育发展现_省略_体育教育发展现状报告_的文本分析_胡小清.pdf

- 《体育教学研究进展》课程教学资源(文献资料)学校体育研究——日本_义务教育体育科学习指导要领_省略_运动技能课程内容设置对我国的启示_刘世磊.pdf

- 《体育教学研究进展》课程教学资源(文献资料)学校体育研究——新时代中国学校体育落实总书记有关重要论述的发展战略研究_董翠香.pdf

- 《体育教学研究进展》课程教学资源(文献资料)学校体育研究——增进学生身心健康是我国学校体育发_省略_平总书记在全国教育大会上讲话精神_季浏.pdf

- 《体育教学研究进展》课程教学资源(文献资料)核心素养——多重课程实施模式中体育核心素养培育研究_杨宗友.pdf

- 《体育教学研究进展》课程教学资源(文献资料)核心素养——关于提升我国青少年体育素养研究的文献综述_朱亚成.pdf

- 《体育教学研究进展》课程教学资源(文献资料)核心素养——核心素养导向的体育教师教育_理念_挑战与应对_黄河.pdf

- 《体育教学研究进展》课程教学资源(文献资料)核心素养——核心素养视角下我国学校体育政策及_省略_4年以来的11份政策文本量化分析_贺新家.pdf

- 山东理工大学:《体育史》课程教学资源(教案)第7次课 第六章现代体育的形成(内页).doc

- 山东理工大学:《体育史》课程教学资源(教案)第七次课 第六章现代体育的形成(扉页).doc

- 山东理工大学:《体育史》课程教学资源(教案)第5次课教案扉页.doc

- 山东理工大学:《体育史》课程教学资源(教案)第4次课教案内页.doc

- 山东理工大学:《体育史》课程教学资源(教案)第4次课教案扉页.doc

- 山东理工大学:《体育史》课程教学资源(教案)第2次课教案扉页.doc

- 山东理工大学:《体育史》课程教学资源(教案)第1次课教案内页.doc

- 山东理工大学:《体育史》课程教学资源(教案)第1次课教案扉页.doc

- 《体育史》课程教学课件(PPT讲稿)11 当代中国体育的发展.ppt

- 《体育史》课程教学课件(PPT讲稿)12 港澳台体育简介.ppt

- 《体育史》课程教学课件(PPT讲稿)10 全球化背景下世界体育的新发展.ppt

- 《体育史》课程教学课件(PPT讲稿)09 中国体育的初步现代化.ppt

- 《体育史》课程教学课件(PPT讲稿)08 中国传统体育的转型.ppt

- 《体育史》课程教学课件(PPT讲稿)07 现代体育的全球传播.ppt

- 《体育史》课程教学课件(PPT讲稿)06 现代体育的形成.ppt

- 《体育史》课程教学课件(PPT讲稿)05 阿拉伯世界与工业革命前的欧洲体育.ppt

- 《体育史》课程教学课件(PPT讲稿)04 古代中国体育(魏晋——清).ppt

- 《体育史》课程教学课件(PPT讲稿)03 轴心时代的体育.ppt

- 《体育史》课程教学课件(PPT讲稿)02 不同区域的体育文化.ppt

- 《体育史》课程教学课件(PPT讲稿)01 原始体育.ppt