《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第五章 胶体溶液(含测试,无答案)

第五章胶体溶液内容提要第一节分散系统和胶体分散系一种或几种物质分散在另一种物质中所形成的系统称为分散系。被分散的物质称为分散相,容纳分散相的连续介质称为分散介质。按照分散相粒径的大小,可以把分散系分为分子分散系(粒径小于1nm)、胶体分散系(粒径介于1~100nm)和粗分散系(粒径大于100nm)。分散系统有均相分散系和非均相分散系两种类型。非均相分散系的分散相和分散介质为不同的相,均相分散系只有一个相。分散相在分散介质中分散的程度称为分散度,用比表面积S。表示:So=S/V式中S是分散相物质的总表面积,V是体积。比表面越大,分散度也越大。两相界面分子与其相内分子所处状况不同,受相内分子作用力不均匀而产生表面张力,表面张力是影响高度分散系稳定性的重要因素。胶体分散系包括溶胶、高分子溶液和缔合胶体,其共同特征是扩散速度慢能透过滤纸,不能透过半透膜。第二节溶胶溶胶的胶粒是由直径为1~100nm的胶粒分散在分散介质中形成的分散系统。多相性、高度分散性和聚结不稳定性是溶胶的基本特性,其光学性质、动力学性质和电学性质都是由这些基本特性引起的。溶胶有乳光现象。当胶粒的直径略小于入射光的波长时,光波就被散射,成为乳光,称为Tyndall效应。Tyndall效应是溶胶区别于真溶液的一个基本特征。由于瞬间胶粒受到来自周围各方介质分子碰撞的合力未被完全抵消,引起胶粒在介质中不停地作不规则的运动,称为Brown运动。运动着的胶粒可使其本身不下沉,因而是溶胶的一个稳定因素。当溶胶中的胶粒存在浓度差时,胶粒将从浓度大的区域向浓度小的区域迁移,这种现象称为扩散。扩散现象是由胶粒的布朗运动引起的。在重力场中胶粒受重力的作用而要下沉,这一现象称为沉降。溶胶的胶粒较小,扩散和沉降两种作用同时存在。当沉降速度等于扩散速度,系统处于平衡状态,胶粒的浓度从上到下逐渐增大,形成一个稳定的浓度梯度,称为沉降平衡。用超速离心机可使胶粒或高分子溶质迅速达到沉降平衡,以测定分散相粒子的大小以及高分子的相对

第五章 胶体溶液 内容提要 第一节 分散系统和胶体分散系 一种或几种物质分散在另一种物质中所形成的系统称为分散系。被分散的物 质称为分散相,容纳分散相的连续介质称为分散介质。按照分散相粒径的大小, 可以把分散系分为分子分散系(粒径小于 1nm)、胶体分散系(粒径介于 1~100nm) 和粗分散系(粒径大于 100nm)。分散系统有均相分散系和非均相分散系两种类 型。非均相分散系的分散相和分散介质为不同的相,均相分散系只有一个相。 分散相在分散介质中分散的程度称为分散度,用比表面积 So 表示:So=S/V, 式中 S 是分散相物质的总表面积,V 是体积。比表面越大,分散度也越大。两相 界面分子与其相内分子所处状况不同,受相内分子作用力不均匀而产生表面张 力,表面张力是影响高度分散系稳定性的重要因素。 胶体分散系包括溶胶、高分子溶液和缔合胶体,其共同特征是扩散速度慢, 能透过滤纸,不能透过半透膜。 第二节 溶胶 溶胶的胶粒是由直径为 1~100nm 的胶粒分散在分散介质中形成的分散系统。 多相性、高度分散性和聚结不稳定性是溶胶的基本特性,其光学性质、动力学性 质和电学性质都是由这些基本特性引起的。 溶胶有乳光现象。当胶粒的直径略小于入射光的波长时,光波就被散射,成 为乳光,称为 Tyndall 效应。Tyndall 效应是溶胶区别于真溶液的一个基本特征。 由于瞬间胶粒受到来自周围各方介质分子碰撞的合力未被完全抵消,引起胶 粒在介质中不停地作不规则的运动,称为 Brown 运动。运动着的胶粒可使其本 身不下沉,因而是溶胶的一个稳定因素。 当溶胶中的胶粒存在浓度差时,胶粒将从浓度大的区域向浓度小的区域迁 移,这种现象称为扩散。扩散现象是由胶粒的布朗运动引起的。在重力场中胶粒 受重力的作用而要下沉,这一现象称为沉降。溶胶的胶粒较小,扩散和沉降两种 作用同时存在。当沉降速度等于扩散速度,系统处于平衡状态,胶粒的浓度从上 到下逐渐增大,形成一个稳定的浓度梯度,称为沉降平衡。用超速离心机可使胶 粒或高分子溶质迅速达到沉降平衡,以测定分散相粒子的大小以及高分子的相对

分子质量。在外电场作用下,胶粒在分散介质中进行定向移动称为电泳,从电泳的方向可以判断胶粒所带电荷。把溶胶充满多孔性隔膜,胶粒被吸附而固定。由于胶粒带电,介质必然带与胶粒相反电荷。在外电场作用下,液体介质将通过多孔隔膜向与介质电荷相反的电极方向移动,称为电渗。溶胶能产生电泳和电渗现象,说明胶粒带有电荷。胶粒带电是由于胶核的选择性吸附带电荷离子和胶核表面分子的解离。当胶核选择吸附阳离子时胶粒带正电,选择吸附阴离子时胶粒带负电。胶核表面上吸附的离子与溶液中的带相反电荷的离子构成双电层,从而产生电位。溶胶是热力学不稳定系统,胶粒有聚集变大而聚沉的趋势。然而经过纯化的溶胶往往可存在很长时间不聚沉,其主要原因是胶粒带有相同电荷的相互作用,胶粒表面的溶剂化膜以及Brown运动。当溶胶的稳定因素受到破坏,即引起聚沉。其中最主要的是加入电解质引起的聚沉。聚沉作用主要是电解质中与胶粒带相反电荷的离子,反离子的价数愈高聚沉能力愈强。电解质聚沉能力的大小用临界聚沉浓度表示。带相反电荷的溶胶有相互聚沉能力。少量的高分子溶液加入溶胶中,可引起溶胶聚沉,这种现象称作敏化作用,而适量高分子溶液加入溶胶中,对溶胶有保护作用。第三节高分子溶液高分子化合物的相对分子质量很大,通常为104~10。在合适的介质中高分子化合物能自动分散形成均匀的溶液。高分子溶液因为其分散相颗粒的直径达胶粒大小,某些性质与溶胶类似,如扩散速度慢,但是其本质是真溶液。高分子溶液是稳定单相系统,其稳定性主要来自分散相高度的水化作用,当加入大量电解质时,除中和高分子所带电荷外,更重要的是电解质离子发生强烈地水化作用,使原来高度水化的高分子去水化,使其失去稳定性而沉淀析出。高分子对溶胶的保护作用和敏化作用是由高分子的链状结构所引起的。高分子溶液的渗透压数值常不符合Van'tHoff公式,产生这种现象的一个原因是皇卷曲状的高分子长链的空隙间包含和束缚看大量溶剂,随看浓度增大,单位体积内溶剂的有效分子数减少。因此高分子溶液的渗透压与溶液的质量浓度的

分子质量。 在外电场作用下,胶粒在分散介质中进行定向移动称为电泳,从电泳的方向 可以判断胶粒所带电荷。 把溶胶充满多孔性隔膜,胶粒被吸附而固定。由于胶粒带电,介质必然带与 胶粒相反电荷。在外电场作用下,液体介质将通过多孔隔膜向与介质电荷相反的 电极方向移动,称为电渗。 溶胶能产生电泳和电渗现象,说明胶粒带有电荷。胶粒带电是由于胶核的选 择性吸附带电荷离子和胶核表面分子的解离。 当胶核选择吸附阳离子时胶粒带正电,选择吸附阴离子时胶粒带负电。胶核 表面上吸附的离子与溶液中的带相反电荷的离子构成双电层,从而产生 电位。 溶胶是热力学不稳定系统,胶粒有聚集变大而聚沉的趋势。然而经过纯化的溶胶 往往可存在很长时间不聚沉,其主要原因是胶粒带有相同电荷的相互作用,胶粒 表面的溶剂化膜以及 Brown 运动。 当溶胶的稳定因素受到破坏,即引起聚沉。其中最主要的是加入电解质引起 的聚沉。聚沉作用主要是电解质中与胶粒带相反电荷的离子,反离子的价数愈高 聚沉能力愈强。电解质聚沉能力的大小用临界聚沉浓度表示。带相反电荷的溶胶 有相互聚沉能力。少量的高分子溶液加入溶胶中,可引起溶胶聚沉,这种现象称 作敏化作用,而适量高分子溶液加入溶胶中,对溶胶有保护作用。 第三节 高分子溶液 高分子化合物的相对分子质量很大,通常为 104~106。在合适的介质中高分 子化合物能自动分散形成均匀的溶液。高分子溶液因为其分散相颗粒的直径达胶 粒大小,某些性质与溶胶类似,如扩散速度慢,但是其本质是真溶液。 高分子溶液是稳定单相系统,其稳定性主要来自分散相高度的水化作用,当 加入大量电解质时,除中和高分子所带电荷外,更重要的是电解质离子发生强烈 地水化作用,使原来高度水化的高分子去水化,使其失去稳定性而沉淀析出。高 分子对溶胶的保护作用和敏化作用是由高分子的链状结构所引起的。 高分子溶液的渗透压数值常不符合 Van’t Hoff 公式,产生这种现象的一个原 因是呈卷曲状的高分子长链的空隙间包含和束缚着大量溶剂,随着浓度增大,单 位体积内溶剂的有效分子数减少。因此高分子溶液的渗透压与溶液的质量浓度的

关系可通过近似校正公式计算。蛋白质等高分子化合物在水溶液中往往以离子形式存在。在蛋白质溶液中加入大量无机盐时,无机离子强烈的水合作用使蛋白质的水合程度大为降低而沉淀,这种作用称为盐析。盐析过程实质上是蛋白质的脱水过程。盐析时所用无机盐中以硫酸铵为最佳。无机盐的盐析能力与离子的种类有关,离子的盐析能力的顺序称为感胶离子序。在温度下降或溶解度减小时,不少高分子溶液的粘度会逐渐变大,最后失去流动性,形成具有网状结构的半固态凝胶。形成凝胶的过程叫胶凝。凝胶可分为刚凝胶和弹性凝胶。干燥的弹性凝胶放置于合适的液体中,它自动吸收液体而使其体积增大的现象称为溶胀。如果这种溶胀作用进行到一定的程度便停止,这种溶胀称为有限溶胀。有的凝胶在液体中的溶胀可一直进行下去,最终使凝胶的网状骨架完全消失而形成溶液,这种溶胀称为无限溶胀。凝胶溶胀吸收了水分,与凝胶结合得相当牢固的那部分水称结合水。将弹性凝胶露置一段时间,一部分液体会自动从凝胶中分离出来,凝胶的体积也逐渐缩小,这种现象称为脱液收缩或称离浆。用半透膜将高分子溶液与电解质溶液隔开,达平衡后电解质离子在膜两侧呈不均匀分布,这种现象称为Donnan平衡。第四节表面活性剂和乳状液能显著减小表面张力的物质称为表面活性剂,表面活性剂分子中一般同时含有蔬水性基团和亲水性基团。表面活性剂的活性决定于其组成中的亲水基团和亲脂基团的相对强弱,若亲脂基团的疏水性影响较大,表面活性就增大,它有集中在溶液表面形成正吸附的倾向,从而降低表面张力。当进入水中的表面活性剂逐渐增多便可形成胶束,由胶束可形成稳定的缔合胶体。开始形成胶束时表面活性剂的最低浓度称为临界胶束浓度(CMC)。表面活性剂的临界胶束浓度的数值受温度、表面活性剂用量、分子缔合程度、溶液的pH以及电解质存在的影响。乳状液是由两种液体所组成的分散系统,属于热力学不稳定的粗分散系。在乳状液中加入表面活性剂,可降低相界面张力形成保护膜,使乳状液得以稳定。乳状液可分为“水包油”(O/W)型和“油包水”(WIO)型两种不同类型

关系可通过近似校正公式计算。 蛋白质等高分子化合物在水溶液中往往以离子形式存在。在蛋白质溶液中加 入大量无机盐时,无机离子强烈的水合作用使蛋白质的水合程度大为降低而沉 淀,这种作用称为盐析。盐析过程实质上是蛋白质的脱水过程。盐析时所用无机 盐中以硫酸铵为最佳。无机盐的盐析能力与离子的种类有关,离子的盐析能力的 顺序称为感胶离子序。 在温度下降或溶解度减小时,不少高分子溶液的粘度会逐渐变大,最后失去 流动性,形成具有网状结构的半固态凝胶。形成凝胶的过程叫胶凝。凝胶可分为 刚凝胶和弹性凝胶。干燥的弹性凝胶放置于合适的液体中,它自动吸收液体而使 其体积增大的现象称为溶胀。如果这种溶胀作用进行到一定的程度便停止,这种 溶胀称为有限溶胀。有的凝胶在液体中的溶胀可一直进行下去,最终使凝胶的网 状骨架完全消失而形成溶液,这种溶胀称为无限溶胀。凝胶溶胀吸收了水分,与 凝胶结合得相当牢固的那部分水称结合水。将弹性凝胶露置一段时间,一部分液 体会自动从凝胶中分离出来,凝胶的体积也逐渐缩小,这种现象称为脱液收缩或 称离浆。 用半透膜将高分子溶液与电解质溶液隔开,达平衡后电解质离子在膜两侧呈 不均匀分布,这种现象称为 Donnan 平衡。 第四节 表面活性剂和乳状液 能显著减小表面张力的物质称为表面活性剂,表面活性剂分子中一般同时含 有疏水性基团和亲水性基团。表面活性剂的活性决定于其组成中的亲水基团和亲 脂基团的相对强弱,若亲脂基团的疏水性影响较大,表面活性就增大,它有集中 在溶液表面形成正吸附的倾向,从而降低表面张力。当进入水中的表面活性剂逐 渐增多便可形成胶束,由胶束可形成稳定的缔合胶体。 开始形成胶束时表面活性剂的最低浓度称为临界胶束浓度(CMC)。表面活 性剂的临界胶束浓度的数值受温度、表面活性剂用量、分子缔合程度、溶液的 pH 以及电解质存在的影响。 乳状液是由两种液体所组成的分散系统,属于热力学不稳定的粗分散系。在 乳状液中加入表面活性剂,可降低相界面张力形成保护膜,使乳状液得以稳定。 乳状液可分为“水包油”(O/W)型和“油包水”(W/O)型两种不同类型

第五节胶体与医药学胶体化学已经深入药学、生理学、临床医学的许多方面,在一些交领域中,发挥着愈来愈重要的作用。从研究胶体化学的角度来看,动物和人的机体可看成是胶体,凝胶以及高分子溶液组成的复杂分散系。这些分散系以独立地发挥各自的生理功能,又彼此相互协调,构成统一的整体,维持着正常的生命活动。应用胶体化学的原理和方法分析某些临床病变的性质,采取相应措施使之恢复正常或采用生物相溶性好的代用品,就是临床医学的基本任务之一。如对尿结石矿化过程的抑制,模拟人工器官和纳米靶向给药等。难题解析例5-1为什么溶胶是热力学不稳定系统,同时溶胶文具有动力学稳定性?解溶胶是高度分散的多相分散系统,高度分散性使得溶胶的比表面大,所以表面能也大,它们有自动聚积成大颗粒而减少表面积的趋势,即聚结不稳定性。因而是热力学不稳定系统。另一方面,溶胶的胶粒存在剧烈的Brown运动,可使其本身不易发生沉降,是溶胶的一个稳定因素;同时带有相同电荷的胶粒间存在着静电斥力,而且胶团的水合双电层膜犹如一层弹性膜,阻碍胶粒相互碰撞合并变大。因此溶胶具有动力学稳定性。例5-2硅酸溶胶的胶粒是由硅酸聚合而成。胶核为SiO2分子的聚集体,其表面的H2SiO3分子可以离解成SiO;2-和H+。H2SiO32H++SiO2H+离子扩散到介质中去。写出硅胶结构式,指出硅胶的双电层结构及胶粒的电性。解硅胶的结构式[(SiO2)mnSiO32--2(n-x)H+j2x-2xH胶核表面的SiO32-离子和部分H+离子组成带负电荷的吸附层,剩余的H+离子组成扩散层,由带负电荷的吸附层和带正电荷的H+离子组成的扩散层构成电性相反的扩散双电层。胶粒带负电荷。例5-3什么是表面活性剂?试从其结构特点说明它能降低溶液表面张力的原因

第五节 胶体与医药学 胶体化学已经深入药学、生理学、临床医学的许多方面,在一些交叉领域中, 发挥着愈来愈重要的作用。 从研究胶体化学的角度来看,动物和人的机体可看成是胶体,凝胶以及高分 子溶液组成的复杂分散系。这些分散系以独立地发挥各自的生理功能,又彼此相 互协调,构成统一的整体,维持着正常的生命活动。 应用胶体化学的原理和方法分析某些临床病变的性质,采取相应措施使之恢 复正常或采用生物相溶性好的代用品,就是临床医学的基本任务之一。如对尿结 石矿化过程的抑制,模拟人工器官和纳米靶向给药等。 难题解析 例 5-1 为什么溶胶是热力学不稳定系统,同时溶胶又具有动力学稳定性? 解 溶胶是高度分散的多相分散系统,高度分散性使得溶胶的比表面大,所 以表面能也大,它们有自动聚积成大颗粒而减少表面积的趋势,即聚结不稳定性。 因而是热力学不稳定系统。另一方面,溶胶的胶粒存在剧烈的 Brown 运动,可 使其本身不易发生沉降,是溶胶的一个稳定因素;同时带有相同电荷的胶粒间存 在着静电斥力,而且胶团的水合双电层膜犹如一层弹性膜,阻碍胶粒相互碰撞合 并变大。因此溶胶具有动力学稳定性。 例 5-2 硅酸溶胶的胶粒是由硅酸聚合而成。胶核为 SiO2 分子的聚集体,其 表面的 H2SiO3 分子可以离解成 SiO3 2-和 H+。 H2SiO3 2H+ +SiO3 2- H+离子扩散到介质中去。写出硅胶结构式,指出硅胶的双电层结构及胶粒的 电性。 解 硅胶的结构式 [(SiO2)m·nSiO3 2-·2(n-x)H+ ] 2x-·2xH+ 胶核表面的 SiO3 2-离子和部分 H+离子组成带负电荷的吸附层,剩余的 H+离 子组成扩散层,由带负电荷的吸附层和带正电荷的 H+离子组成的扩散层构成电 性相反的扩散双电层。胶粒带负电荷。 例 5-3 什么是表面活性剂?试从其结构特点说明它能降低溶液表面张力的 原因

解在水中加入某些溶质可使水的表面张力降低,这种使水的表面张力降低的物质叫做表面活性物质(表面活性剂)。这种物质大都有一个亲水基团(一O)和一个疏水基团(一R)组成,且疏水基团大于亲水基团。当溶于水溶液中时,由于表面活性剂的两亲性,它就有集中在溶液表面的倾向(或集中在不相混溶两种液体的界面,或集中在液体和固体的接触面),从而降低了表面张力。例5-4将适量的高分子电解质(NaP)溶液和小分子电解质溶液分别放于半透膜的两侧,初始浓度如下图所示:膜内膜外p-cINatNat0.50mol-L-10.10mol-L+0.10mol-L+0.50mol-L-l计算达到Donnan平衡后各离子在膜两则的浓度。析在半透膜的两侧,大离子P不能透过半透膜,小离子可以任意进出半透膜,达平衡时,依据Donnan膜平衡原理可进行计算。解设平衡时半透膜内侧CI的浓度为×mol-L-",则平衡时各物质的浓度为:c(CI)内=×mol-L-lc(Nat)肉=0.10mol-L-1+×mol-L-lc(Nat)外=c(CI)外=0.50mol-L-1—Xmol-L-lc(P-)^=0.10 mol-L-l达到Donnan平衡时存在如下关系:c(Nat)丙C(CI-)肉=c(Nat)外C(CI)外将数据代入得:×(0.10+x)=(0.50x)(0.50-x)解得X=0.23所以达到Donnan平衡后,半透膜两侧离子的浓度分别为:c(P2)内=0.10mol-L-lc(Nat)丙=0.10mol-L-1+0.23 mol-L-l=0.33 mol-L-1c(CI)内=×mol-L-l=0.23 mol-L-1c(Na+)外=0.50mol-L-1—Xmol-L-l=0.27mol-L-lc(CI)外=0.50mol-L-lxmol-L-l=0.27mol-L-l

解 在水中加入某些溶质可使水的表面张力降低,这种使水的表面张力降低 的物质叫做表面活性物质(表面活性剂)。这种物质大都有一个亲水基团(-O) 和一个疏水基团(-R)组成,且疏水基团大于亲水基团。当溶于水溶液中时, 由于表面活性剂的两亲性,它就有集中在溶液表面的倾向(或集中在不相混溶两 种液体的界面,或集中在液体和固体的接触面),从而降低了表面张力。 例 5-4 将适量的高分子电解质(NaP)溶液和小分子电解质溶液分别放于 半透膜的两侧,初始浓度如下图所示: 膜内 膜外 P - Na+ Na+ Cl- 0.10mol·L+ 0.10mol·L+ 0.50mol·L-1 0.50mol·L-1 计算达到 Donnan 平衡后各离子在膜两则的浓度。 析 在半透膜的两侧,大离子 P -不能透过半透膜,小离子可以任意进出半 透膜,达平衡时,依据 Donnan 膜平衡原理可进行计算。 解 设平衡时半透膜内侧 Cl-的浓度为 χ mol·L-1,则平衡时各物质的浓度为: c(Cl-)内= χ mol·L-1 c(Na+)内=0.10mol·L-1+ χ mol·L-1 c(Na+)外= c(Cl-)外=0.50mol·L-1-χ mol·L-1 c(P -)内=0.10 mol·L-1 达到 Donnan 平衡时存在如下关系: c(Na+)内·c(Cl-)内 = c(Na+)外·c(Cl-)外 将数据代入得: χ·(0.10+χ)=(0.50-χ)(0.50-χ) 解得 χ =0.23 所以达到 Donnan 平衡后,半透膜两侧离子的浓度分别为: c(P -)内= 0.10 mol·L-1 c(Na+)内=0.10mol·L-1+ 0.23 mol·L-1=0.33 mol·L-1 c(Cl-)内= χ mol·L-1=0.23 mol·L-1 c(Na+)外= 0.50 mol·L-1-χ mol·L-1=0.27 mol·L-1 c(Cl-)外=0.50 mol·L-1-χ mol·L-1=0.27 mol·L-1

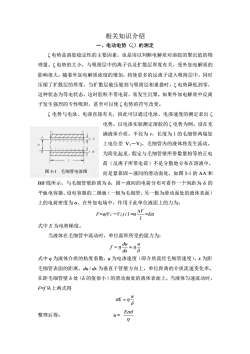

相关知识介绍一、电动电势()的测定电势是溶胶稳定性的主要因素,也是用以判断电解质对溶胶的聚沉值的物理量。电势的大小,与吸附层中的离子以及扩散层厚度有关,受外加电解质的影响很大。随着外加电解质浓度的增加,将使更多的反离子进入吸附层中,同时压缩了扩散层的厚度,当扩散层被压缩到与吸附层相重叠时,电势降低到零,这种状态为等电状态,这时胶粒不带电荷,易发生沉聚。如果外加电解质中反离子发生强烈的专性吸附,基至可以使电势的符号改变。电势与电泳、电渗直接有关,因此可以通过电泳、电渗速度的测定求出‘电势。以电渗实验测定溶胶的电势为例。设在充满液体介质,半径为r,长度为1的毛细管两端加上电位差Vi-V2,毛细管内的液体将发生流动。为简化起见,假定与毛细管壁所带数量相等的正电荷(反离子所带电荷)不是分散地分布在溶液中,图5-1毛细管电渗图而是紧靠固一液间的滑动面处,如图5-1的AA和BB'线所示,与毛细管壁距离为8,固一液间的电荷分布可看作一个间距为8的平板电容器。设电容器的二极板(一极为毛细管,另一极为滑动面处的液体表面)上的电荷密度为6,在外加电场中,作用于此单位液面上的力为:F=(V1-V2)/=g-=EO1式中E为电势梯度。当液体在毛细管中流动时,单位面积所受的阻力为:-n尝%式中n为液体介质的粘度系数,u为电渗速度(即介质流经毛细管速度),x为距毛细管表面的距离,du/dx为垂直于管壁方向上,单位距离的介质流速变化率。在距毛细管壁8处(的值很小)的滑动面处的液体表面上,当液体匀速流动时,F-f从上两式得uGE=nEod整理后得:u=n

相关知识介绍 一、电动电势(ζ)的测定 ζ 电势是溶胶稳定性的主要因素,也是用以判断电解质对溶胶的聚沉值的物 理量。ζ 电势的大小,与吸附层中的离子以及扩散层厚度有关,受外加电解质的 影响很大。随着外加电解质浓度的增加,将使更多的反离子进入吸附层中,同时 压缩了扩散层的厚度,当扩散层被压缩到与吸附层相重叠时,ζ 电势降低到零, 这种状态为等电状态,这时胶粒不带电荷,易发生沉聚。如果外加电解质中反离 子发生强烈的专性吸附,甚至可以使 ζ 电势的符号改变。 ζ 电势与电泳、电渗直接有关,因此可以通过电泳、电渗速度的测定求出 ζ 电势。以电渗实验测定溶胶的 ζ 电势为例。设在充 满液体介质,半径为 r,长度为 l 的毛细管两端加 上电位差 V1-V2,毛细管内的液体将发生流动。 为简化起见,假定与毛细管壁所带数量相等的正电 荷(反离子所带电荷)不是分散地分布在溶液中, 而是紧靠固-液间的滑动面处,如图 5-1 的 AA′和 BB′线所示,与毛细管壁距离为 δ,固-液间的电荷分布可看作一个间距为 δ 的 平板电容器。设电容器的二极板(一极为毛细管,另一极为滑动面处的液体表面) 上的电荷密度为 σ,在外加电场中,作用于此单位液面上的力为: F=σ(V1-V2 ) / l =σ l V =Eσ 式中 E 为电势梯度。 当液体在毛细管中流动时,单位面积所受的阻力为: u dx du f = 式中 η 为液体介质的粘度系数,u 为电渗速度(即介质流经毛细管速度),x 为距 毛细管表面的距离,du / dx 为垂直于管壁方向上,单位距离的介质流速变化率。 在距毛细管壁 δ 处(δ 的值很小)的滑动面处的液体表面上,当液体匀速流动时, F=f 从上两式得 u E = 整理后得: u = E 图 5-1 毛细管电渗图

固液界面处的电荷分布情况,类似于一个处在相对介电常数为&r的液体中的平板电容器上的电荷分布,所以有:5-4nos将上式结合可得:_4元SE从实验中测得&、、E、u,即可求得电势。上述公式适用于棒状粒子。而对于球形粒子,固体表面上的双电层结构相当于球形电容器,根据球形电容器电位的计算公式可得球形粒子表面电动电势为6元m5-sE应用以上公式计算电势时,所有电学量都必须用绝对静电单位。如用SI单位,则=u(棒状粒子)ScE1.5mu= (球形粒子)EOSE式中ε0为真空的相对介电常数,其值为8.85×10-12C2-N-1-m2。二、微乳状液微乳状液是一种由油、水(或盐水)、表面活性剂所形成的乳状液中加入第四种物质(俗称辅助表面活性剂,常为脂肪醇或脂肪胺),在一定浓度范围内自发形成的透明或大半透明的具有高度稳定性的新型油一水分散系。这种分散体系具有很高的实用价值,如早期的一些地板抛光蜡液,机械切削油、织物和构件的表面清洗剂等。近年来,在石油开采的三次采油过程中应用微乳注水法可使原油的采收率提高10%以上,应用于蛋白质和酶的研究中,可改变水相介质条件,增大蛋白质的溶解度。作为反应介质制备高纯超细颗粒及纳米材料等。由于界面张力的急剧降低,所以,微乳状液的热力学稳定性很高,是低粘度的,还能自动乳化,长时间存放也不会分层破乳,甚至用离心机离心也不会使之分层,即使能分层,静置后还会自动均匀分散。微乳状液中液滴的大小在10nm左右,介于一般的乳状液和胶束溶液之间,有时被称为膨大了的胶束溶液。但从

固液界面处的电荷分布情况,类似于一个处在相对介电常数为 εr 的液体中的 平板电容器上的电荷分布,所以有: ζ= 4 将上式结合可得: ζ= E u 4 从实验中测得 ε、η、E、u,即可求得 ζ 电势。上述公式适用于棒状粒子。 而对于球形粒子,固体表面上的双电层结构相当于球形电容器,根据球形电容器 电位的计算公式可得球形粒子表面电动电势为 ζ= E u 6 应用以上公式计算 ζ 电势时,所有电学量都必须用绝对静电单位。如用 SI 单位,则 ζ= E u 0 (棒状粒子) ζ= E u 0 1.5 (球形粒子) 式中 ε0 为真空的相对介电常数,其值为 8.85×10-12C2·N-1·m-2。 二、微乳状液 微乳状液是一种由油、水(或盐水)、表面活性剂所形成的乳状液中加入第 四种物质(俗称辅助表面活性剂,常为脂肪醇或脂肪胺),在一定浓度范围内自 发形成的透明或大半透明的具有高度稳定性的新型油—水分散系。这种分散体系 具有很高的实用价值,如早期的一些地板抛光蜡液,机械切削油、织物和构件的 表面清洗剂等。近年来,在石油开采的三次采油过程中应用微乳注水法可使原油 的采收率提高 10%以上,应用于蛋白质和酶的研究中,可改变水相介质条件,增 大蛋白质的溶解度。作为反应介质制备高纯超细颗粒及纳米材料等。 由于界面张力的急剧降低,所以,微乳状液的热力学稳定性很高,是低粘度 的,还能自动乳化,长时间存放也不会分层破乳,甚至用离心机离心也不会使之 分层,即使能分层,静置后还会自动均匀分散。微乳状液中液滴的大小在 10nm 左右,介于一般的乳状液和胶束溶液之间,有时被称为膨大了的胶束溶液。但从

本质上看,微乳状液不同于胶束的增溶,其差异表现在如下两个方面:(1)测定结果表明胶束比微乳状液的液滴更小,通常小于10nm,并且不限子球形结构(2)制备微乳状液时,除需要大量表面活性剂外,还需加辅助剂。但是胶束溶液的表面活性剂的量只要超过临界胶束浓度以后,就可以形成胶束,并具有增溶能力。从微观结构上说,微乳状液是极微小的油滴分散于介质中,形成水包油(O/W)型微乳状液,或极微小的水滴分散于油相中,形成油包水(W/O)型微乳状液,后来还发现,在特定的条件下微乳状液可由同一种类型转变为另一种类型。在微乳液结构的转变过程中可形成一种水相和油相都是连续相,且相互交错在一起的二连续结构。三、溶胶一凝胶法及其在生物材料中的应用溶胶一凝胶法是以金属有机或无机化合物溶液为原料,经水解、缩合反应生成的溶液中显示分散流动性的亚微米级超微粒溶胶,再将其与超微粒结合,形成外表层固化凝胶,再经过热处理而制成氧化物或其他化合物固定的方法。基本过程是将酯类化合物或金属醇盐溶于一定温度下经过水解和缩聚反应而逐渐凝胶化,再经干燥烧结等处理制成所需材料。溶胶一凝胶技术因为其温和的反应条件,为生物分子掺杂与其他基体提供了前提,在20世纪80年代人们就认识到利用溶胶一凝胶法可以将有机分子掺杂于机基质中,且保持掺杂物的物理和化学性质不变。1990年Braun等利用溶胶一凝胶法将碱性磷酸酶(ALP)引入无机SiO2基质中,并制取了具有一定生物活性的材料,这一开创性的工作,为生物分子掺杂于Sol-Gel基质中带来了光明的前景。自这以后,人们相继投入了大量精力进行广泛研究,经过努力,这一领域已经取得了一定的进展。例如,Livage等运用溶胶一凝胶技术将鞭毛虫细胞抗原引入到SiO2凝胶网络中,在多孔凝胶中,细胞保持了其抗原性质,可望应用于诊断学。在目前取得的成果中,主要是集中在将酶和蛋白质掺杂于溶胶一凝胶基质中。由于此方面的研究才开展不久,在很多方面还有不足,但是这方面的研究已经引起了很多研究者的注意,他们将会把这一领域引向深化,在将来的研究中,应提高生物材料的活性、提高生物材料的力学性质、改善掺杂酶的多样性,使生

本质上看,微乳状液不同于胶束的增溶,其差异表现在如下两个方面:(1)测定 结果表明胶束比微乳状液的液滴更小,通常小于 10nm,并且不限于球形结构。 (2)制备微乳状液时,除需要大量表面活性剂外,还需加辅助剂。但是胶束溶 液的表面活性剂的量只要超过临界胶束浓度以后,就可以形成胶束,并具有增溶 能力。 从微观结构上说,微乳状液是极微小的油滴分散于介质中,形成水包油 (O/W)型微乳状液,或极微小的水滴分散于油相中,形成油包水(W/O)型微 乳状液,后来还发现,在特定的条件下微乳状液可由同一种类型转变为另一种类 型。在微乳液结构的转变过程中可形成一种水相和油相都是连续相,且相互交错 在一起的二连续结构。 三、溶胶—凝胶法及其在生物材料中的应用 溶胶—凝胶法是以金属有机或无机化合物溶液为原料,经水解、缩合反应生 成的溶液中显示分散流动性的亚微米级超微粒溶胶,再将其与超微粒结合,形成 外表层固化凝胶,再经过热处理而制成氧化物或其他化合物固定的方法。 基本过程是将酯类化合物或金属醇盐溶于一定温度下经过水解和缩聚反应 而逐渐凝胶化,再经干燥烧结等处理制成所需材料。 溶胶—凝胶技术因为其温和的反应条件,为生物分子掺杂与其他基体提供了 前提,在 20 世纪 80 年代人们就认识到利用溶胶—凝胶法可以将有机分子掺杂于 机基质中,且保持掺杂物的物理和化学性质不变。1990 年 Braun 等利用溶胶— 凝胶法将碱性磷酸酶(ALP)引入无机 SiO2 基质中,并制取了具有一定生物活 性的材料,这一开创性的工作,为生物分子掺杂于 Sol-Gel 基质中带来了光明的 前景。自这以后,人们相继投入了大量精力进行广泛研究,经过努力,这一领域 已经取得了一定的进展。例如,Livage 等运用溶胶-凝胶技术将鞭毛虫细胞抗原 引入到 SiO2 凝胶网络中,在多孔凝胶中,细胞保持了其抗原性质,可望应用于 诊断学。在目前取得的成果中,主要是集中在将酶和蛋白质掺杂于溶胶—凝胶基 质中。 由于此方面的研究才开展不久,在很多方面还有不足,但是这方面的研究已 经引起了很多研究者的注意,他们将会把这一领域引向深化,在将来的研究中, 应提高生物材料的活性、提高生物材料的力学性质、改善掺杂酶的多样性,使生

物材料向小型化,实用化发展。《基础化学(第六版)》习题解答1:第(3)种情况引起汞中毒的危险性最大。这是因为液态汞分散成微小汞液滴后,比表面增大,处于表面上的高能量Hg原子的数目增加,更易挥发成汞蒸气,与人体各器官接触的机会激增,更易引起汞中毒。2.20℃及100kPa的压下力,把半径为的水滴分散成半径为1.00×10mm的小水滴。问需作多少焦尔的功?已知在20℃时水的α值为0.0728Nm(1N102J·cm)。2.设分散前水滴半径r=1.00mm,分散后水滴半径r2=1.00x10-3mm、水滴数目N。分散前后水滴的表面积分别为:A2=N×(4元2)Al=4元1,因为分散前后水的总体积相等:4+4m30=NxS(r)N=r所做的功为:×(4m:)-4mm|=4m0(-1W =o(A2-Ai)=0(r221.00×10m=4×3.14×(1.00×10-3m)2×0.0728N.m*lx1.00×10-m=9.13×10-4J3.一种或数种物质分散在另一种物质中所形成的系统称为分散系;被解散的物质称为分散相,容纳分散相的均匀介质称为分散介质。如青霉素的葡萄糖点滴液是青霉素和葡萄作为分散相,分散在水中所形成的分散系。4体表层分子受力不均,合力指向液体内,液体表面有自动缩小的趋势。克服液相内部分子的引力增大表面而做的功称为表面功:作用在单位长度表面上的力称为表面张力,两者为同一物理概念的不同表达。5.胶核可以吸附与本身结构相似的离子形成胶粒并带电荷,被吸附的离子所带的电荷决定了胶体的电性。6.溶胶中的胶粒较真溶液的微粒大,是非均相系统在重心引力作用下有聚

物材料向小型化,实用化发展。 《基础化学(第六版)》习题解答 1.第(3)种情况引起汞中毒的危险性最大。这是因为液态汞分散成微小汞 液滴后,比表面增大,处于表面上的高能量 Hg 原子的数目增加,更易挥发成汞 蒸气,与人体各器官接触的机会激增,更易引起汞中毒。 2.20℃及 100kPa 的压下力,把半径为的水滴分散成半径为 1.00×10-3mm 的小水滴。问需作多少焦尔 的功?已知在 20℃时水的 σ 值为 0.0728N·m-1 (1N10-2 J·cm-1 )。 2.设分散前水滴半径 r1=1.00mm,分散后水滴半径 r2=1.00×10-3mm、水滴 数目 N。分散前后水滴的表面积分别为: A1=4 r1, A2=N×(4πr 2 2 ) 因为分散前后水的总体积相等: 3 2 3 1 3 4 3 4 r = N r N= 3 2 1 r r 所做的功为: W′ = σ(A2-A1) = σ = − − (4 ) 4 4 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 r r r r r r r = 4×3.14×(1.00×10-3m)2×0.0728N·m-1× − − − 1 1.00 10 m 1.00 10 m 6 3 = 9.13×10-4 J 3.一种或数种物质分散在另一种物质中所形成的系统称为分散系;被解散 的物质称为分散相,容纳分散相的均匀介质称为分散介质。如青霉素的葡萄糖点 滴液是青霉素和葡萄作为分散相,分散在水中所形成的分散系。 4.体表层分子受力不均,合力指向液体内 ,液体表面有自动缩小的趋势。 克服液相内部分子的引力增大表面而做的功称为表面功;作用在单位长度表面上 的力称为表面张力,两者为同一物理概念的不同表达。 5.胶核可以吸附与本身结构相似的离子形成胶粒并带电荷,被吸附的离子 所带的电荷决定了胶体的电性。 6.溶胶中的胶粒较真溶液的微粒大,是非均相系统在重心引力作用下有聚

结不稳定性:但由于胶粒带有电荷,相同电荷之间的排斥作用,使胶粒不易聚结。并且胶粒的溶剂化膜保护作用和布朗运动都使得溶胶能相对稳定存在。7.河水中含有泥沙胶粒,海水中含有NaCI等电解质。在长江、珠江等河流的入海处,河水与海水相遇,河水中的泥沙胶粒所带的电荷被海水中带相反电荷的离子所中和,胶粒之间的排斥作用减小,相互凝聚而沉积在入海处,长期积累就形成了三角洲。8.溶胶的胶粒直径介于1~100nm之间,小于可见光的波长,当可见光照射溶胶时,胶粒对光的散射作用而产生Tyndall效应。9.先加明胶溶液,明胶可对金溶胶起保护作用,再加NaCI溶液时金溶胶不会聚沉。若先加NaCI溶液,金溶胶发生聚沉,再加明胶溶液时,沉淀也不会溶解。10.向溶胶中加入强电解质,当离子强度由小变大时,改变了胶团双电层中反离子的分布情况,迫使一部分反离子由扩散层进入吸附层,使扩散层变薄,电位降低。若离子强度较大时,进入吸附层的反离子也较多,扩散层的厚度甚至可接近于零,‘电位也趋近于零,胶粒所带电荷基本上被反离子所中和,使胶粒不带电,处于等电状态。而当离子强度过大时,反离子被胶核表面强烈吸附,使吸附层含有过剩的反离子,因此使电位的符号发生改变,产生再带电现象。11.n (KCI)=0.02 mol-L-l ×0.012L=2.4×10-4 moln (AgNO3)=0.05 mol-L-1 ×0.100L=5.0×10-3 mol由于AgNO3过量,AgCI溶胶的胶团式:[(AgCl)m'nAg+(n-x)NO3"]x+-xNO312.AgNO3溶液过量时胶粒带正电荷。电解质的阴离子起主要聚沉作用,聚沉能力的大小顺序为K3[Fe(CN)>MgSO4>A1C13KI溶液过量时胶粒带负电荷。电解质的阳离子起主要聚沉作用,聚沉能力的大小顺序为AICl3 >MgSO4>K3 [Fe(CN)6]13.设制备Agl负溶胶,加入AgNO3溶液×mL25ml ×0.016 mol-L-l>xmL ×0.005mol-L-l

结不稳定性;但由于胶粒带有电荷,相同电荷之间的排斥作用,使胶粒不易聚结。 并且胶粒的溶剂化膜保护作用和布朗运动都使得溶胶能相对稳定存在。 7.河水中含有泥沙胶粒,海水中含有 NaCl 等电解质。在长江、珠江等河流 的入海处,河水与海水相遇,河水中的泥沙胶粒所带的电荷被海水中带相反电荷 的离子所中和,胶粒之间的排斥作用减小,相互凝聚而沉积在入海处,长期积累 就形成了三角洲。 8.溶胶的胶粒直径介于 1~100nm 之间,小于可见光的波长,当可见光照射 溶胶时,胶粒对光的散射作用而产生 Tyndall 效应。 9.先加明胶溶液,明胶可对金溶胶起保护作用,再加 NaCl 溶液时金溶胶不 会聚沉。若先加 NaCl 溶液,金溶胶发生聚沉,再加明胶溶液时,沉淀也不会溶 解。 10.向溶胶中加入强电解质,当离子强度由小变大时,改变了胶团双电层中 反离子的分布情况,迫使一部分反离子由扩散层进入吸附层,使扩散层变薄,ζ 电位降低。若离子强度较大时,进入吸附层的反离子也较多,扩散层的厚度甚至 可接近于零,ζ 电位也趋近于零,胶粒所带电荷基本上被反离子所中和,使胶粒 不带电,处于等电状态。而当离子强度过大时,反离子被胶核表面强烈吸附,使 吸附层含有过剩的反离子,因此使 ζ 电位的符号发生改变,产生再带电现象。 11. n (KCl)=0.02 mol·L-1 ×0.012L=2.4×10-4 mol n (AgNO3)=0.05 mol·L-1 ×0.100L=5.0×10-3 mol 由于 AgNO3 过量,AgCl 溶胶的胶团式: [(AgCl)m·n Ag+·(n-x)NO3 - ] x+·xNO3 - 12.AgNO3 溶液过量时胶粒带正电荷。电解质的阴离子起主要聚沉作用, 聚沉能力的大小顺序为: K3 [Fe (CN)6]>MgSO4 >A1C13 KI 溶液过量时胶粒带负电荷。电解质的阳离子起主要聚沉作用,聚沉能力 的大小顺序为: AlCl3 >MgSO4 >K3 [Fe(CN)6] 13.设制备 AgI 负溶胶,加入 AgNO3 溶液 χ mL 25ml ×0.016 mol·L-1 >χmL ×0.005mol·L-1

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第九章 原子结构和元素周期律(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第十一章 配位化合物(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第八章 氧化还原反应与电极电位(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第十章 共价键与分子间力(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)综合测试题(无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第十二章 滴定分析(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第十四章 现代仪器分析简介(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第十三章 可见分光光度法和紫外分光光度法(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程教学资源(实验指导)实验化学B-1-实验指导-基础部分.doc

- 《医学有机化学》课程教学资源(实验指导)实验化学B-1-实验指导-无机实验.doc

- 《医学有机化学》课程教学资源(实验指导)实验化学B-2-实验指导-有机化学实验(共十九个实验).doc

- 《医学有机化学》课程教学资源(授课教案)有机化学实验教案2010-2011学年第二学期.doc

- 《医学有机化学》课程教学资源(授课教案)医学有机化学教案2010-2011学年第二学期.doc

- 《医学有机化学》课程教学资源(授课教案)医用基础化学实验2011-2012学年第二学期.doc

- 《医学有机化学》课程教学资源(授课教案)医用基础化学教案2011-2012学年第一学期.doc

- 《医学有机化学实验》课程教学大纲 Organic chemistry.doc

- 《医用基础化学实验》课程教学大纲.doc

- 《医学有机化学》课程教学大纲 Medicinal Organic Chemistry.doc

- 《医用基础化学》课程教学大纲 Medic Basis Chemistry.doc

- 《实验化学》课程教学课件(PPT讲稿)粗食盐的提纯.ppt

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第七章 化学反应速率(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第四章 缓冲溶液(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第六章 化学反应热及化学反应的方向和限度(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第一章 绪论(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第三章 电解质溶液(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第二章 稀溶液的依数性(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第13章 脂类.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第14章 氨基酸、蛋白质和核酸.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第11章 芳香杂环化合物.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第09章 立体异构.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第10章 含氮有机化合物.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第08章 羟基酸和酮酸.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第12章 糖类.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第04章 卤代烃.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第05章 醇酚醚.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第07章 羧酸及其衍生物.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第06章 醛酮醌.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第01章 绪论.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第03章 环烃.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第02章 链烃.pdf