《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第十四章 现代仪器分析简介(含测试,无答案)

第十四章现代仪器分析简介内容提要第一节原子吸收光谱法一、概述原子吸收光谱法基于自由原子对辐射的吸收。选择一定波长的辐射光源,使与某一元素原子的基态和激发态跃迁能级对应,对辐射的吸收导致基态原子数减少。辐射吸收与基态原子浓度有关,即与待测元素的浓度相关。通过测定辐射的量,可获得样品中某元素的含量。二、原理当光源辐射出含有待测元素特征频率的光穿过试样蒸气时,被蒸气中待测元素基态原子所吸收,辐射光波强度减弱。原子吸收测量的基本关系式是:A=kc(14.1)式中c为被测样品的浓度,k为与实验条件有关的常数。三、原子吸收光谱仪在雾化器中喷成细雾的样品液与燃气混合,送至燃烧器,被测元素在火焰中转化为原子蒸气,其基态原子吸收光源发射的特征频率,使谱线强度减弱,再经单色器分光后,由光电倍增管接收并经放大器放大,在读出装置中显示吸光度值或光谱图。(一)光源广泛使用的是空心阴极灯。(二)原子化器主要作用是将样品中待测元素转变成处于基态的气态原子。(三)单色器作用是将空心阴极灯发射的被测元素的共振线与其它发射线分开。常用的是平面光栅单色仪。(四)检测系统主要由检测器、放大器、对数变换器、指示仪表组成。在火焰原子吸收光谱法中,通常采用光电倍增管为检测器。四、测量分析方法(一)标准曲线法配制一系列合适浓度的标准溶液,分别测定吸光度A。以A为纵坐标,浓度或含量c为横坐标,绘制标准曲线。在相同条件下测定试样

第十四章 现代仪器分析简介 内容提要 第一节 原子吸收光谱法 一、概述 原子吸收光谱法基于自由原子对辐射的吸收。选择一定波长的辐射光源,使 与某一元素原子的基态和激发态跃迁能级对应,对辐射的吸收导致基态原子数减 少。辐射吸收与基态原子浓度有关,即与待测元素的浓度相关。通过测定辐射的 量,可获得样品中某元素的含量。 二、原理 当光源辐射出含有待测元素特征频率的光穿过试样蒸气时,被蒸气中待测元 素基态原子所吸收,辐射光波强度减弱。原子吸收测量的基本关系式是: A=kc (14.1) 式中 c 为被测样品的浓度,k 为与实验条件有关的常数。 三、原子吸收光谱仪 在雾化器中喷成细雾的样品液与燃气混合,送至燃烧器,被测元素在火焰中 转化为原子蒸气,其基态原子吸收光源发射的特征频率,使谱线强度减弱,再经 单色器分光后,由光电倍增管接收并经放大器放大,在读出装置中显示吸光度值 或光谱图。 (一)光源 广泛使用的是空心阴极灯。 (二)原子化器 主要作用是将样品中待测元素转变成处于基态的气态原子。 (三)单色器 作用是将空心阴极灯发射的被测元素的共振线与其它发射线 分开。常用的是平面光栅单色仪。 (四)检测系统 主要由检测器、放大器、对数变换器、指示仪表组成。在 火焰原子吸收光谱法中,通常采用光电倍增管为检测器。 四、测量分析方法 (一)标准曲线法 配制一系列合适浓度的标准溶液,分别测定吸光度 A。 以 A 为纵坐标,浓度或含量 c 为横坐标,绘制标准曲线。在相同条件下测定试样

的吸光度,从标准曲线上用内插法求出试样浓度。(二)标准加入法当试样组成复杂,标准溶液与试样组成之间差别较大并对测定有明显的影响时,采用标准加入法。取等量试样4-5份,第一份不加被测元素,其余各准确加入一系列已知浓度的被测元素,依次测定吸光度。作浓度一吸光度曲线。当被测试样中不含被测元素,曲线应通过原点;若曲线不通过原点,说明含有被测元素,其外延线与横坐标交点即为试样中被测元素浓度。(三)灵敏度和检出限(1)原子吸收分光光度法的灵敏度(S定义为标准曲线的斜率,S=4(14.2)Ac在石墨炉法中也常使用特征质量表示灵敏度(绝对灵敏度):与吸光度A=0.0044(即T=99%)对应的被测物质的质量。St = mx0.004(14.3)A其中A为被测定试样的吸光度,m为其待测元素的质量。(2)信号能否被检测,同仪器噪音大小有直接关系。检出限(L.D)表征仪器能检出某元素的最小量,一般定义为3倍于噪音电平(即A=3α)所对应的待测元素浓度。L.D=Cx30(14.4)AmAm为试样的平均吸光度,c为其待测元素的浓度,噪音电平?为空白溶液吸光度的标准偏差(由连续测定至少10次的吸光度值算得)。第二节荧光分析法一、概述有些物质吸收某种波长的光而被激发,会发射出波长相同或波长更长的光,称为光致发光。光致发光分荧光和磷光两种,荧光是从第一激发态的最低振动能级返回基态各振动能级时的光辐射。荧光物质分子都有两个特征光谱,即激发光谱和发射光谱。固定发射波长,测定荧光发射强度随激发波长变化所得的光谱,称为激发光谱。固定激发波长,测定荧光发射强度随发射波长变化所得的光谱,称为发射光谱。二、光强度与荧光物质浓度的关系

的吸光度,从标准曲线上用内插法求出试样浓度。 (二)标准加入法 当试样组成复杂,标准溶液与试样组成之间差别较大并 对测定有明显的影响时,采用标准加入法。取等量试样 4-5 份,第一份不加被测 元素,其余各准确加入一系列已知浓度的被测元素,依次测定吸光度。作浓度— 吸光度曲线。当被测试样中不含被测元素,曲线应通过原点;若曲线不通过原点, 说明含有被测元素,其外延线与横坐标交点即为试样中被测元素浓度。 (三)灵敏度和检出限 (1)原子吸收分光光度法的灵敏度(S)定义为标准曲线的斜率, c A S = (14.2) 在石墨炉法中也常使用特征质量表示灵敏度(绝对灵敏度):与吸光度 A=0.0044(即 T=99%)对应的被测物质的质量。 A m S 0.0044 t = (14.3) 其中 A 为被测定试样的吸光度,m 为其待测元素的质量。 (2)信号能否被检测,同仪器噪音大小有直接关系。检出限(L.D)表征仪器 能检出某元素的最小量,一般定义为 3 倍于噪音电平(即 A=3)所对应的待 测元素浓度。 m 3 . A c L D = (14.4) Am 为试样的平均吸光度,c 为其待测元素的浓度, 噪音电平为空白溶液吸光度 的标准偏差(由连续测定至少 10 次的吸光度值算得)。 第二节 荧光分析法 一、概述 有些物质吸收某种波长的光而被激发,会发射出波长相同或波长更长的光, 称为光致发光。光致发光分荧光和磷光两种,荧光是从第一激发态的最低振动能 级返回基态各振动能级时的光辐射。荧光物质分子都有两个特征光谱,即激发光 谱和发射光谱。固定发射波长,测定荧光发射强度随激发波长变化所得的光谱, 称为激发光谱。固定激发波长,测定荧光发射强度随发射波长变化所得的光谱, 称为发射光谱。 二、光强度与荧光物质浓度的关系

荧光物质吸收光能被激发后才发射荧光,其荧光强度与溶液中荧光物质吸收光能的程度及荧光效率有关。荧光物质被激发后,向各个方向发射荧光。为避免干扰,应该在垂直于激发光源的方向检测荧光强度。经过推导:F=Kc(14.5)式中F为荧光发射强度,c为荧光物质浓度;K越大,荧光强度越大,测定灵敏度越高。它与激发时的摩尔吸收系数有关,操作中应选大的波长作为激发波长。三、荧光光谱仪分子荧光光谱仪(荧光分光光度计)采用氙灯做光源,激发出的光通过激发单色器分光后照射被测物质,荧光物质被激发并发射出荧光,再经过发射单色器分光到光电倍增管测定荧光强度。常见的光源有氙灯和高压汞灯,功率为100~500W。(一)单色器激发单色器用于荧光激发光谱的扫描和选择激发波长;发射单色器用于扫描荧光发射光谱及分离荧光发射波长。(二)样品池样品池通常用四面透光的正方形石英池。(三)检测器普遍使用光电倍增管做检测器,新一代仪器用电荷耦合元件检测器。四、定量分析方法及应用(一)标准曲线法用已知浓度的标准物质配制标准系列,逐一测定荧光强度,以荧光强度为纵座标,标准溶液浓度为横座标绘制成标准曲线。用未知样品的荧光强度在标准曲线中查出对应浓度。(二)比例法将某荧光物质的标准溶液的荧光强度Fs,浓度Cs,样品的荧光强度Fx,浓度G带入式(14.5)。按比例关系有α=×。当空白溶液不为0%时,则必须从F和F<值中扣Fs除空白溶液的荧光强度F。Fs-Fox(14.6)xcs"Fx-F第三节色谱法

荧光物质吸收光能被激发后才发射荧光,其荧光强度与溶液中荧光物质吸收 光能的程度及荧光效率有关。荧光物质被激发后,向各个方向发射荧光。为避免 干扰,应该在垂直于激发光源的方向检测荧光强度。经过推导: F = K c (14.5) 式中 F 为荧光发射强度,c 为荧光物质浓度;K 越大,荧光强度越大,测定灵敏 度越高。它与激发时的摩尔吸收系数有关,操作中应选大的波长作为激发波长。 三、荧光光谱仪 分子荧光光谱仪(荧光分光光度计)采用氙灯做光源,激发出的光通过激发 单色器分光后照射被测物质,荧光物质被激发并发射出荧光,再经过发射单色器 分光到光电倍增管测定荧光强度。常见的光源有氙灯和高压汞灯,功率为 100~500W。 (一)单色器 激发单色器用于荧光激发光谱的扫描和选择激发波长;发射 单色器用于扫描荧光发射光谱及分离荧光发射波长。 (二)样品池 样品池通常用四面透光的正方形石英池。 (三)检测器 普遍使用光电倍增管做检测器,新一代仪器用电荷耦合元件 检测器。 四、定量分析方法及应用 (一)标准曲线法 用已知浓度的标准物质配制标准系列,逐一测定荧光强度,以荧光强度为纵 坐标,标准溶液浓度为横坐标绘制成标准曲线。用未知样品的荧光强度在标准曲 线中查出对应浓度。 (二)比例法 将某荧光物质的标准溶液的荧光强度 Fs,浓度 cs,样品的荧光强度 Fx,浓度 cx 带入式 (14.5)。按比例关系有 cx= s x s F F c 。当空白溶液不为 0%时,则必须从 Fs 和 Fx 值中扣 除空白溶液的荧光强度 Fo: cx = s c Fx F Fs F − − o o (14.6) 第三节 色谱法

一、色谱法发展简史把固定相填充在色谱柱内,将流动相(或称洗脱液)自上而下流过,洗脱被吸附的样品。由于固定相吸附样品能力不同,洗脱过程中下行的速度也不同,于是形成色谱带。吸附弱的样品被先洗脱,吸附强的后被洗脱,达到分离目的。二、色谱仪广为应用的色谱仪主要有气相色谱(GC)仪和高效液相色谱(HPLC)仪。气相色谱仪的流动相为情性气体,称为载气。气相色谱仪主要有五大部分组成:气路系统、进样系统、分离系统、检验器、放大及数据处理系统。气相色谱具有仪器造价相对低,易于操作,分析效率高和分析速度快的突出优势,适用挥发性好易于汽化物质的分析。高效液相色谱仪在一个封闭的流动管道中,将流动相压力增高,使之快速通过阻力很大的色谱柱。高效液相色谱仪的主要组成有:流动相储液瓶;输液泵;进样器;色谱柱;废液收集瓶;检测器;放大及数据处理系统。它的核心是色谱柱,柱前连接有高压泵,柱后接着检测器。高压泵可以控制流动相流速并按一定的组成比或梯度恒压流注入色谱柱,对柱中样品洗脱。检测器(如紫外可见,荧光检测器和电化学检测器)可以对不断流经的洗脱液进行检测。高效液相色谱主要优点是可以对那些不易汽化的成分进行分析,所以应用范围广。三、色谱法分离理论(一)基本术语一个组分的色谱可用三项参数即峰高(或峰面积)、峰位及峰宽描述。1:色谱图以组分响应值为纵坐标,组分的流出时间为横坐标所得曲线称为色谱图。2.基线当色谱柱中仅有流动相通过时,检测器响应信号随时间变化的纪录。稳定的基线应是平行于横轴的直线。3.色谱峰组分的响应信号大小随时间变化所形成的峰形曲线。正常色谱峰为正态分布曲线,对称于最高点,曲线两侧快速单调下降。色谱峰中峰顶到基线的垂直距离称为峰高(h),峰高一半处色谱峰的宽度称为半峰宽(W1/2),由色谱曲线与基线所包围的面积称为峰面积(A),A~hxW12

一、色谱法发展简史 把固定相填充在色谱柱内,将流动相(或称洗脱液)自上而下流过,洗脱被 吸附的样品。由于固定相吸附样品能力不同,洗脱过程中下行的速度也不同,于 是形成色谱带。吸附弱的样品被先洗脱,吸附强的后被洗脱,达到分离目的。 二、色谱仪 广为应用的色谱仪主要有气相色谱(GC)仪和高效液相色谱(HPLC)仪。 气相色谱仪的流动相为惰性气体,称为载气。气相色谱仪主要有五大部分组 成:气路系统、进样系统、分离系统、检验器、放大及数据处理系统。气相色谱 具有仪器造价相对低,易于操作,分析效率高和分析速度快的突出优势,适用挥 发性好易于汽化物质的分析。 高效液相色谱仪在一个封闭的流动管道中,将流动相压力增高,使之快速通 过阻力很大的色谱柱。高效液相色谱仪的主要组成有:流动相储液瓶;输液泵; 进样器;色谱柱;废液收集瓶;检测器;放大及数据处理系统。它的核心是色谱 柱,柱前连接有高压泵,柱后接着检测器。高压泵可以控制流动相流速并按一定 的组成比或梯度恒压流注入色谱柱,对柱中样品洗脱。检测器(如紫外/可见, 荧光检测器和电化学检测器)可以对不断流经的洗脱液进行检测。高效液相色谱 主要优点是可以对那些不易汽化的成分进行分析,所以应用范围广。 三、色谱法分离理论 (一)基本术语 一个组分的色谱可用三项参数即峰高(或峰面积)、峰位及峰宽描述。 1.色谱图 以组分响应值为纵坐标,组分的流出时间为横坐标所得曲线称为 色谱图。 2.基线 当色谱柱中仅有流动相通过时,检测器响应信号随时间变化的纪录。 稳定的基线应是平行于横轴的直线。 3.色谱峰 组分的响应信号大小随时间变化所形成的峰形曲线。 正常色谱 峰为正态分布曲线,对称于最高点,曲线两侧快速单调下降。色谱峰中峰顶到基 线的垂直距离称为峰高(h),峰高一半处色谱峰的宽度称为半峰宽(W1/2),由色谱 曲线与基线所包围的面积称为峰面积(A),A h×W1/2

4.保留时间(R)试样中各组分在色谱柱中滞留的时间称为保留时间。5.死时间(tM)不被固定相吸附或溶解的物质从进柱到出柱后出现响应值最大时所需时间。死时间主要与柱前后连接管道内和固定相颗粒间的空隙体积大小有关。6.调整保留时间(tR)扣除死时间后的保留时间称为调整保留时间。(二)塔板理论塔板模型把色谱柱看作一个精馏塔,在每一块塔板上,样品混合物在固定相和流动相中快速达到分配平衡,然后随着流动相移动,获得分离效果。1.理论塔板高度(H)把色谱柱看作分馏塔,每个塔板之间的距离。2.理论塔板数在一定柱长(L)中的塔板的数目(N):N=L(14.7)H当N>50时,可得到基本对称的峰形曲线。实验中可利用色谱图数据求算理论塔板数:N=16()或N=5.54("R)2(14.8)WWun理论塔板高度H和理论塔板数N都是柱效指标。W或Wiz越小,N就越大H越小,柱效越高,分离效果越好。(三)分离度分离度(R)也称分辨率或分辨度,它表示相邻色谱峰的分离程度。定义为相邻两色谱峰保留值之差与两峰低宽平均值之比,R= ("R2-"RI)__2A/R2(Wi+W2)W)+W2(14.9)一般来说,当R<1,相邻的两峰部分重叠:当R=1.5,两组分的分离程度达99.87%。R=1.5作为相邻两峰完全分离的指标。四、色谱法中的定性和定量方法(一)定性方法一定的色谱条件下,某一组分在某一色谱柱滞留的时间是一固定值,通常是对各组分的保留时间与已知组分的标准品比较对照进行定性。(二)利用峰面积定量

4.保留时间(tR) 试样中各组分在色谱柱中滞留的时间称为保留时间。 5.死时间(tM) 不被固定相吸附或溶解的物质从进柱到出柱后出现响应值最 大时所需时间。死时间主要与柱前后连接管道内和固定相颗粒间的空隙体积大小 有关。 6.调整保留时间(t’R) 扣除死时间后的保留时间称为调整保留时间。 (二)塔板理论 塔板模型把色谱柱看作一个精馏塔,在每一块塔板上,样品混合物在固定相 和流动相中快速达到分配平衡,然后随着流动相移动,获得分离效果。 1.理论塔板高度(H)把色谱柱看作分馏塔,每个塔板之间的距离。 2.理论塔板数 在一定柱长(L)中的塔板的数目(N): N = H L (14.7) 当 N50 时,可得到基本对称的峰形曲线。实验中可利用色谱图数据求算理论塔 板数: N =16( W tR ) 2 或 N =5.54( 1/2 R W t ) 2 (14.8) 理论塔板高度 H 和理论塔板数 N 都是柱效指标。W 或 W1/2 越小,N 就越大, H 越小,柱效越高,分离效果越好。 (三)分离度 分离度(R)也称分辨率或分辨度,它表示相邻色谱峰的分离程度。定义为 相邻两色谱峰保留值之差与两峰低宽平均值之比, 1 2 R 2 ) 1 2 ( 2 1 ) R2 R1 ( W W t W W t t R + = + − = (14.9) 一般来说,当 R1,相邻的两峰部分重叠;当 R=1.5,两组分的分离程度达 99.87%。 R=1.5 作为相邻两峰完全分离的指标。 四、色谱法中的定性和定量方法 (一)定性方法 一定的色谱条件下,某一组分在某一色谱柱滞留的时间是一固定值,通常是 对各组分的保留时间与已知组分的标准品比较对照进行定性。 (二)利用峰面积定量

一定的色谱条件下,待测组分质量或在流动相中的浓度与检测器响应信号(峰面积或峰高)成正比,所以用峰面积定量。1,外标法用组分的标准品做出检测器响应值峰面积,和已知浓度的标准曲线进行定量分析。2.内标法当需要很高的准确度或精密度的分析结果时,应该选择内标法。准确称取mi被测组分标准品,加入某纯物质ms作为内标物,根据被测组分和内标物的质量比mjm及相应的色谱峰面积(或峰高)之比:兰=x4,式中m,f,×A,f、为组分和内标物的校正因子,可由标准溶液求得:=4=(")srx(A)s(14.10)f.m.A再准确称取m被测试样,加入ms的同样内标物,基于下式可求出组分i百分含量Ci%应为:Ci%==×10%=f×4*×100%(14.11)mA,xm3.归一化法如果试样中所有组分均能流出色谱柱并显示色谱峰,可用用峰面积归一化进行计算组分的百分含量。难题解析例14-1用标准加入法测定血清中锂的含量。锂标准溶液配制:称取1.5988g光谱纯硫酸锂(Li2SO4·H2O)移入500mL容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。取4份0.100mL血清试样分别加入锂标准溶液0.0,10.0,20.0,30.0uL,然后用蒸馏水分别定容到5.00mL。锂原子吸收波长为670.8nm,用锂元素的空心阴极灯,灯电流5mA,缝宽0.5nm,空气-乙炔贫燃火焰测得的吸光度依次为0.201,0.414,0.622,0.835。计算此血清中锂的含量。M(Li2SO4·H2O)为127.9g·mol-1.5988g解(1)锂标准溶液浓度cs=-×2=0.05000mol-L-l127.9gmol-×0.500L(2)当加入10.0μL锂标准溶液到5.00mL水中(其中含有0.100mL的血清试样),加入的锂浓度为000ml00101 010- mL5.00×10^L

一定的色谱条件下,待测组分质量或在流动相中的浓度与检测器响应信号 (峰面积或峰高)成正比,所以用峰面积定量。 1.外标法 用组分的标准品做出检测器响应值峰面积,和已知浓度的标准曲 线进行定量分析。 2.内标法 当需要很高的准确度或精密度的分析结果时,应该选择内标法。 准确称取 mi 被测组分标准品,加入某纯物质 ms 作为内标物,根据被测组分和内 标物的质量比 ms/mi 及相应的色谱峰面积(或峰高)之比 : s s i i s i f A f A m m = ,式中 fi、fs 为组分和内标物的校正因子,可由标准溶液求得: = = s i f f f ST i s ST s i ( ) ( ) A A m m (14.10) 再准确称取 m 被测试样,加入 ms 的同样内标物,基于下式可求出组分 i 百 分含量 Ci%应为: Ci% = A m A m f m m s = s i i 100% ×100% (14.11) 3.归一化法 如果试样中所有组分均能流出色谱柱并显示色谱峰,可用用峰 面积归一化进行计算组分的百分含量。 难题解析 例 14-1 用标准加入法测定血清中锂的含量。锂标准溶液配制:称取 1.5988g 光谱纯硫酸锂(Li2SO4H2O)移入 500mL 容量瓶中,稀释至刻度,摇匀。取 4 份 0.100mL 血清试样分别加入锂标准溶液 0.0,10.0,20.0,30.0μL, 然后用蒸馏水 分别定容到 5.00mL。锂原子吸收波长为 670.8nm,用锂元素的空心阴极灯,灯 电流 5mA,缝宽 0.5nm,空气-乙炔贫燃火焰测得的吸光度依次为 0.201,0.414, 0.622,0.835。计算此血清中锂的含量。M(Li2SO4H2O) 为 127.9gmol-1 解 (1)锂标准溶液浓度 cs= 2 127.9g mol 0.500L 1.5988g 1 − =0.05000molL -1 (2)当加入 10.0μL 锂标准溶液到 5.00mL 水中(其中含有 0.100mL 的血清 试样),加入的锂浓度为 cs1= 5.00 10 L 0.05000mol L 10.0 10 L -3 1 -6 − =1.00×10-4 molL -1

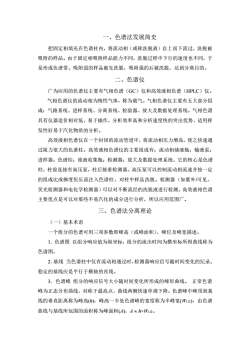

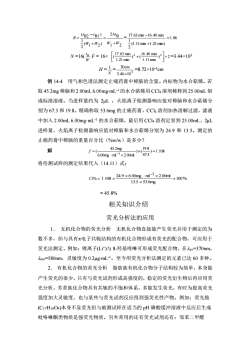

同理计算加入20.0;30.0uL浓度分别为2.00×10-4molL-l;3.00×10-4molL-1(3)利用实验获得的数据绘出标准加入法测定血清中锂含量的工作曲线(图14-2)。外延曲线与横坐标轴相交,交点至原点的距离为锂的浓度Cx=1.00×10-4mol-L-l。(4))血清中锂的含量=100×10~mol:L×5.00ml=5.00×10-molL-10.100ml1. 00X0. 800. 60被测样品中加入锂标准溶液0.40被测样品中锂的浓度被测祥品中未加入锂标准溶液:060.2000.1000.0000.1000.2000.3000.400锂的浓度(mmol/L)图14-2标准加入法例14-2用荧光法测定复方炔诺酮片中炔雌醇(一种合成雌激素)的含量,取供试品20片,研细后溶于无水乙醇中并稀释至250.0mL,过滤,取滤液5.00mL,稀释至10.00mL,在激发波长185nm和发射波长307nm处测定荧光强度为61。如果炔雌醇标准品的乙醇溶液质量浓度为1.4μg·mL-1在相同测定条件下荧光强度为65,计算出每片药中炔雌醇的含量。G=5x解比例法计算公式:Fs61×1.4/g-ml =1.3μg-mL-l将已知代入上式:Cx=65每片 药中块雌醇的含量-=13/gm-l10g 200l-.00l=32g20例14-3组份A和B在一根30cm柱上分离,其保留时间分别为16.40和17.63min;峰低宽分别为1.11和1.21min。试计算:分离度R;柱子的平均塔板数N:板高H。解将已知数据代入(14.9),(14.8),(14.7)式:

同理计算加入 20.0;30.0μL 浓度分别为 2.00×10-4 molL -1 ;3.00×10-4 molL -1 (3)利用实验获得的数据绘出标准加入法测定血清中锂含量的工作曲线(图 14-2)。外延曲线与横坐标轴相交,交点至原点的距离为锂的浓度 cx=1.00×10-4 molL -1。 (4)血清中锂的含量 = 0.100ml 1.00 10 mol L 5.00ml 4 1 − − =5.00×10-3molL -1 图 14-2 标准加入法 例 14-2 用荧光法测定复方炔诺酮片中炔雌醇(一种合成雌激素)的含量, 取供试品 20 片,研细后溶于无水乙醇中并稀释至 250.0mL,过滤,取滤液 5.00mL, 稀释至 10.00mL,在激发波长 185nm 和发射波长 307nm 处测定荧光强度为 61。 如果炔雌醇标准品的乙醇溶液质量浓度为 1.4μgmL-1 在相同测定条件下荧光强 度为 65,计算出每片药中炔雌醇的含量。 解 比例法计算公式: cx= s x s F F c 将已知代入上式: cx= 65 61 1.4 g ml −1 =1.3μgmL-1 每片药中炔雌醇的含量= 20 10.00ml 250.0ml 5.00ml ml 1 1.3 g − =32μg 例 14-3 组份 A 和 B 在一根 30cm 柱上分离,其保留时间分别为 16.40 和 17.63min;峰低宽分别为 1.11 和 1.21min。试计算:分离度 R;柱子的平均塔板 数 N;板高 H。 解 将已知数据代入(14.9),(14.8),(14.7)式:

2AR_= 17.63 min-16.40 min =1.06R=("R2-"R)=(1.11 min +1.21 min)(Wi+W2) Wi+W2[(17.63 mm)2 +(16.40 mim) +2=3.44×103N=16(')= 16x1.21min1.11 minWH=二=_30cm=8.72×10-3cmN3.44×103例14-4用气相色谱法测定止痛药膏中樟脑的含量。内标物为水合烯。若取45.2mg樟脑和2.00mL6.00mg.mL-的水合烯用CCl4溶剂稀释到25.00mL制成标准溶液。当进样量约为2uL,火焰离子检测器响应值对樟脑和水合烯分别为67.3和19.8。精确称取53.6mg的止痛药膏,CCl4溶剂加热溶解过滤,滤液中加入2.00mL6.00mg·mL-的水合烯,最后用CCl4溶剂定容到25.00mL,2uL进样量,火焰离子检测器响应值对樟脑和水合粘烯分别为24.9和13.5。测定的止痛药膏中樟脑的重量百分比(%w/w)是多少?45.2mg(19.8)=1.108解f =(67.36.00mgmllx×2.00ml将待测试样的测定结果代入(14.11)式:%= 110 29×00200100%13.5 × 53.6mg=45.8%相关知识介绍荧光分析法的应用1.无机化合物的荧光分析无机化合物直接能产生荧光并用于测定的为数不多,但与具有元电子共轭结构的有机化合物形成有荧光的配合物,可应用于荧光法测定。例如:锂离子(Li+)与8-羟基喹啉可形成荧光配合物,在元ex=370nm,em=580nm,灵敏度为0.2μg·mL-l。至今用荧光分析法测定的元素已达60多种。2.有机化合物的荧光分析脂肪族有机化合物分子结构较为简单,本身能产生荧光的很少,只有与荧光试剂形成高强度的,稳定的荧光衍生物后再应用荧光分析。芳香族化合物具有共轭的不饱和体系,多能发生荧光,有时为提高荧光强度加大灵敏度,也与某些与荧光试剂反应得到强荧光性产物。例如:荧光胺(C17H1oO4)本身不显荧光但与被测试样在适当的pH磷酸缓冲溶液中反应后生成吡略嘛酮类物质是强荧光物质。另外常用的还有荧光试剂还有:邻苯二甲醛

1 2 R 2 ) 1 2 ( 2 1 ) R2 R1 ( W W t W W t t R + = + − = = 1.06 (1.11min 1.21min) 2 1 17.63 min 16.40 min = + − N =16( W tR ) 2 = 16× ) 2 1.11min 16.40 min ) ( 1.21min 17.63 min ( 2 2 + =3.44×103 H = N L = 3 3.44 10 30cm =8.72×10-3cm 例 14-4 用气相色谱法测定止痛药膏中樟脑的含量。内标物为水合萜烯。若 取 45.2mg 樟脑和 2.00mL 6.00mgmL-1的水合萜烯用 CCl4溶剂稀释到 25.00mL 制 成标准溶液。当进样量约为 2μL ,火焰离子检测器响应值对樟脑和水合萜烯分 别为 67.3 和 19.8。精确称取 53.6mg 的止痛药膏,CCl4 溶剂加热溶解过滤,滤液 中加入 2.00mL 6.00mgmL-1 的水合萜烯,最后用 CCl4 溶剂定容到 25.00mL,2μL 进样量,火焰离子检测器响应值对樟脑和水合萜烯分别为 24.9 和 13.5。测定的 止痛药膏中樟脑的重量百分比(%w/w)是多少? 解 ) 1.108 67.3 19.8 ) ( 6.00mg ml 2.00ml 45.2mg ( 1 = = − f 将待测试样的测定结果代入(14.11)式: Ci% = 100% 13.5 53.6mg 2.00ml -1 24.9 6.00mg ml 1.108 = 45.8% 相关知识介绍 荧光分析法的应用 1. 无机化合物的荧光分析 无机化合物直接能产生荧光并用于测定的为 数不多,但与具有电子共轭结构的有机化合物形成有荧光的配合物,可应用于 荧光法测定。例如:锂离子(Li+ )与 8-羟基喹啉可形成荧光配合物,在ex=370nm, em=580nm,灵敏度为 0.2μgmL-1。至今用荧光分析法测定的元素已达 60 多种。 2. 有机化合物的荧光分析 脂肪族有机化合物分子结构较为简单,本身能 产生荧光的很少,只有与荧光试剂形成高强度的,稳定的荧光衍生物后再应用荧 光分析。芳香族化合物具有共轭的不饱和体系,多能发生荧光,有时为提高荧光 强度加大灵敏度,也与某些与荧光试剂反应得到强荧光性产物。例如:荧光胺 (C17H10O4)本身不显荧光但与被测试样在适当的 pH 磷酸缓冲溶液中反应后生成 吡咯啉酮类物质是强荧光物质。另外常用的还有荧光试剂还有:邻苯二甲醛

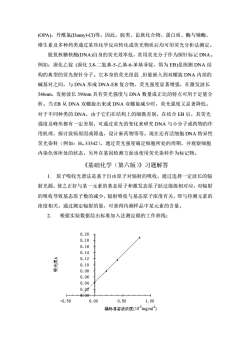

(OPA),丹酰氯(Dansyl-CI)等。因此,胺类、甾族化合物、蛋白质、酶与辅酶、维生素及多种药类通过某些化学反应转化成荧光物质后均可用荧光分析法测定。脱氧核糖核酸(DNA)自身的荧光效率低,常用荧光分子作为探针标记DNA。例如:漠化乙锭(漠化3,8-二氨基-5-乙基-6-苯基菲锭,简为EB)是探测DNA结构的典型的荧光探针分子。它本身的荧光很弱,但能嵌入到双螺旋DNA内部的碱基对之间,与DNA形成DNA-EB复合物,荧光强度显著增强,在激发波长546nm,发射波长590nm具有荧光强度与DNA数量成正比的特点可用于定量分析。当EB从DNA双螺旋出来或DNA双螺旋减少时,荧光强度又显著降低。对于不同种类的DNA,由于它们在结构上的细微差别,在结合EB后,其荧光强度及峰形都有一定差别,可通过荧光的变化来研究DNA与小分子或药物的作用机理,探讨致病原因或筛选,设计新药物等等。现在还有活细胞DNA特异性荧光染料(例如:H。.33342),通过荧光强度确定细胞所处的周期,并观察细胞内染色体所处的状态。另外在基因检测方面也使用荧光染料作为标记物。《基础化学(第六版)》习题解答1.原子吸收光谱法是基于自由原子对辐射的吸收,通过选择一定波长的辐射光源,使之正好与某一元素的基态原子和激发态原子跃迁能级相对应。对辐射的吸收导致基态原子数的减少,辐射吸收与基态原子浓度有关,即与待测元素的浓度相关。通过测定辐射的量,可获得待测样品中某元素的含量。2.7根据实验数据绘出标准加入法测定镐的工作曲线:0.20下0.180.160.14:0.120.100. 080. 060.0410.02卡0:000.500. 000. 501. 00镐标准溶液浓度(10mg·mll)

(OPA),丹酰氯(Dansyl-Cl)等。因此,胺类、甾族化合物、蛋白质、酶与辅酶、 维生素及多种药类通过某些化学反应转化成荧光物质后均可用荧光分析法测定。 脱氧核糖核酸(DNA)自身的荧光效率低,常用荧光分子作为探针标记 DNA。 例如:溴化乙锭 (溴化 3,8-二氨基-5-乙基-6-苯基菲锭,简为 EB)是探测 DNA 结 构的典型的荧光探针分子。它本身的荧光很弱 ,但能嵌入到双螺旋 DNA 内部的 碱基对之间,与 DNA 形成 DNA-EB 复合物,荧光强度显著增强,在激发波长 546nm,发射波长 590nm 具有荧光强度与 DNA 数量成正比的特点可用于定量分 析。当 EB 从 DNA 双螺旋出来或 DNA 双螺旋减少时,荧光强度又显著降低。 对于不同种类的 DNA,由于它们在结构上的细微差别,在结合 EB 后,其荧光 强度及峰形都有一定差别,可通过荧光的变化来研究 DNA 与小分子或药物的作 用机理,探讨致病原因或筛选,设计新药物等等。现在还有活细胞 DNA 特异性 荧光染料(例如:Ho.33342),通过荧光强度确定细胞所处的周期,并观察细胞 内染色体所处的状态。另外在基因检测方面也使用荧光染料作为标记物。 《基础化学(第六版)》习题解答 1. 原子吸收光谱法是基于自由原子对辐射的吸收,通过选择一定波长的辐 射光源,使之正好与某一元素的基态原子和激发态原子跃迁能级相对应。对辐射 的吸收导致基态原子数的减少,辐射吸收与基态原子浓度有关,即与待测元素的 浓度相关。通过测定辐射的量,可获得待测样品中某元素的含量。 2. 根据实验数据绘出标准加入法测定镉的工作曲线:

从曲线得出被测样品的浓度为0.232ug·mL-l,肾皮质的镉含量:23ugm010l026g=22gg2.00ml3.由(14.1)式:A=kc┌0325= kcxL0.670= k×50.0ml +50.0mg ·L×0.300ml50.0ml+0.300mlk=1.16L-mgl0.325=0.280mg.L-lCx=1.16L -mg4.在石墨炉法中常使用特征质量(绝对灵敏度)表示灵敏度:与检测到吸光度A=0.0044(即T=99%)对应的被测物质的质量。S=m×0.004 72×10-mgx0004=5,28x10-igA0.065.易挥发的元素如:Hg、As、Cd、Pd、Sb、Se等,则不宜采用干法。6.可见-紫外分光光度法定量的依据是吸光度与吸光物质浓度的线性关系,所测定的是透射光和入射光的比值(透光率,即/)。当增大光强信号时,透射光和入射光强度同时增大,比值不变,对灵敏度的提高没有作用。荧光强度的灵敏度取决于检测器的灵敏度,当光电倍增管被改进增加了倍数,极微弱的荧光也能被检测到,所以可以测定更稀的溶液浓度,由此荧光分析的灵敏度会被提高。因此荧光分析法比一般可见-紫外分光光度法的测定灵敏度高3-4数量级。7:(1)若温度升高,分子运动速度加快,分子间碰撞机会增加,使无辐射增加,降低荧光效率。(2)降低荧光体的浓度,分子间碰撞机会减少,使无辐射减少,提高荧光效率。(3)溶剂的粘度增加时,分子碰撞机会减少,使无辐射减少,提高荧光效率。8.低浓度时,溶液的荧光强度与溶液中荧光物质的浓度成正比:F=Kc。此即荧光定量关系式。条件是&bc.小于0.02,@与浓度无关,为定值。若溶液浓度大时,Φ值也降低(浓度猝灭),荧光强度与浓度之间不成线性关系。9.根据实验数据绘出校准曲线:

从曲线得出被测样品的浓度为 0.232μgmL-1, 肾皮质的镉含量: 0.232μgmL-1× 10.00ml 0.2566g 2.00ml 5.00ml =22.6μgg -1 3. 由(14.1)式: A=kc 0325= kcx 0.670= k 50.0ml 0.300ml 50.0ml 50.0mg L 0.300ml 1 + + − x c k=1.16Lmg-1 cx= 1 1.16L mg 0.325 − =0.280 mgL -1 4. 在石墨炉法中常使用特征质量(绝对灵敏度)表示灵敏度:与检测到吸 光度 A=0.0044(即 T=99%)对应的被测物质的质量。 A m S 0.0044 = = 0.06 7.2 10 g 0.0044 12 − =5.28×10-13g 5. 易挥发的元素如:Hg、As、Cd、Pd、Sb、Se 等,则不宜采用干法。 6. 可见-紫外分光光度法定量的依据是吸光度与吸光物质浓度的线性关系, 所测定的是透射光和入射光的比值(透光率,即 I/I)。当增大光强信号时,透射 光和入射光强度同时增大,比值不变,对灵敏度的提高没有作用。荧光强度的灵 敏度取决于检测器的灵敏度,当光电倍增管被改进增加了倍数,极微弱的荧光也 能被检测到,所以可以测定更稀的溶液浓度,由此荧光分析的灵敏度会被提高。 因此荧光分析法比一般可见-紫外分光光度法的测定灵敏度高 3-4 数量级。 7. (1)若温度升高,分子运动速度加快,分子间碰撞机会增加,使无辐 射增加,降低荧光效率。 (2)降低荧光体的浓度,分子间碰撞机会减少,使无辐射减少,提高荧光 效率。 (3)溶剂的粘度增加时,分子碰撞机会减少,使无辐射减少,提高荧光效 率。 8. 低浓度时,溶液的荧光强度与溶液中荧光物质的浓度成正比:F = K c。 此即荧光定量关系式。条件是bc,小于 0.02,与浓度无关,为定值。若溶液浓 度大时,值也降低(浓度猝灭),荧光强度与浓度之间不成线性关系。 9. 根据实验数据绘出校准曲线:

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第十三章 可见分光光度法和紫外分光光度法(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程教学资源(实验指导)实验化学B-1-实验指导-基础部分.doc

- 《医学有机化学》课程教学资源(实验指导)实验化学B-1-实验指导-无机实验.doc

- 《医学有机化学》课程教学资源(实验指导)实验化学B-2-实验指导-有机化学实验(共十九个实验).doc

- 《医学有机化学》课程教学资源(授课教案)有机化学实验教案2010-2011学年第二学期.doc

- 《医学有机化学》课程教学资源(授课教案)医学有机化学教案2010-2011学年第二学期.doc

- 《医学有机化学》课程教学资源(授课教案)医用基础化学实验2011-2012学年第二学期.doc

- 《医学有机化学》课程教学资源(授课教案)医用基础化学教案2011-2012学年第一学期.doc

- 《医学有机化学实验》课程教学大纲 Organic chemistry.doc

- 《医用基础化学实验》课程教学大纲.doc

- 《医学有机化学》课程教学大纲 Medicinal Organic Chemistry.doc

- 《医用基础化学》课程教学大纲 Medic Basis Chemistry.doc

- 《实验化学》课程教学课件(PPT讲稿)粗食盐的提纯.ppt

- 《实验化学》课程教学课件(PPT讲稿)醋酸电离度和电离常数的测定.ppt

- 《实验化学》课程教学课件(PPT讲稿)电解质溶液.ppt

- 《实验化学》课程教学课件(PPT讲稿)铵盐中氮含量的测定(甲醛法).ppt

- 《实验化学》课程教学课件(PPT讲稿)Na2CO3和NaHCO3混合碱含量的测定(双指示剂法).ppt

- 《实验化学》课程教学课件(PPT讲稿)化学反应速率和化学平衡.ppt

- 《实验化学》课程教学课件(PPT讲稿)配合物的生成和性质.ppt

- 《实验化学》课程教学课件(PPT讲稿)玻璃加工和塞子钻孔.ppt

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第十二章 滴定分析(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)综合测试题(无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第十章 共价键与分子间力(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第八章 氧化还原反应与电极电位(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第十一章 配位化合物(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第九章 原子结构和元素周期律(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第五章 胶体溶液(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第七章 化学反应速率(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第四章 缓冲溶液(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第六章 化学反应热及化学反应的方向和限度(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第一章 绪论(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第三章 电解质溶液(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(医用基础化学)第二章 稀溶液的依数性(含测试,无答案).doc

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第13章 脂类.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第14章 氨基酸、蛋白质和核酸.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第11章 芳香杂环化合物.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第09章 立体异构.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第10章 含氮有机化合物.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第08章 羟基酸和酮酸.pdf

- 《医学有机化学》课程学习指导(知识要点)第12章 糖类.pdf