《测量学》课程教学资源(章节习题,23988)第八章 碎部测量(答案)

8.2试题解答 8.2.1名词解释题 (①)测定碎部点的平面位置和高程。 (2)地面上相同高程的各点依次连接的曲线 (3)按测图比例尺规定的基本等高距描绘的等高线。 (4)地形图上两条相邻等高线之间的高差。 (⑤)地形图上两条相邻等高线之间的水平距离 《6)地面上人工或天然形成 的构造物 (7)地面上的高低起伏的状态。 (8)地貌的骨干线,一般指山脊线与山谷线。 (9)地物轮廓的转折点。 (10)地面坡度或方向发生变换的点。 8.2,2填空题 (1)极坐标法 直角坐标法方向交会法距离交会法方向距离交会法 (2)既表示地物又表示地貌 (3)比例符号非比例符号半依比例符号注记等高线 (4)几何图形的中心 底线的中点 直角处 下部几何图形的中心 (5)测图比例尺地形的复杂程度 (7)高低起伏状态 等高线法 8.2.3是非判断题 (1)×(2)√ (3)×(4)×(5)×(6)√(7)×(8)× 8.2.4单项选择题 (1)(c)(2)(a)(3)(a)(4)b) 8.2.5问答题 (①)平板仪分大平板仪、中平板仪及小平板仪三类。平板仪测站安置工作有对中、整平 定向,这三步工作互相有影响。为了做好安置工作,首先初步安置,然后精确安置。 (a)初步安置 目估使平板定向,移动脚架目估使平板大致水平,再移动平板使平板概略对中。 b)桔确安置:与初步安置步骤正相反」 ①对中:使用移点器,对中允许误差为.05mm×MM为测图比例尺分母)。 ②整平:用圆水准器或照准仪直尺上的水准器。 ③定向:它的目的是使图上的直线与地面上相应的直线在同一个竖面内。精确 定向应使用己知边定向,将照准器紧靠图上的己知功,转动图板,当精确照 准地面相应目标时,把图板固定住。 (2②)水平面与地面相截的截线,此截线处 同一高程,这条线称等高线。等高线可分为 首曲线、间曲线、助曲线及计曲线等四种。首曲线是按测图比例尺基本等高距描绘 的等高线,间曲线是二分之一基本等高距描绘的等高线,助曲线四分之一基本等高 距描绘的等高线,计曲线为每隔4条首曲线加粗的等高线。 (③)关于增补测站方法,如果条件许可,可在任意两个控制点连线(内分点)和其延长 线(外分点)增补。此外,常采用下 方法:平板仪导线,视距导线、平板仪导线 及交会法 。交会法中又分:前方交会法、侧方交会法及后方交会法。平板仪导乡 及视距导线每个站只与两个方向通视,适应性较广,山区、林区等通视条件不好的 地区更适合。前方交会法,两个已知点要安站,待定点不需设站。侧方交会法也需 安二个测站,但在未知点需安站,精度不如前方交会法高。后方交会法仅在待定点

8.2 试题解答 8.2.1 名词解释题 (1)测定碎部点的平面位置和高程。 (2)地面上相同高程的各点依次连接的曲线 (3)按测图比例尺规定的基本等高距描绘的等高线。 (4)地形图上两条相邻等高线之间的高差。 (5)地形图上两条相邻等高线之间的水平距离。 (6)地面上人工或天然形成的构造物 (7)地面上的高低起伏的状态。 (8)地貌的骨干线,一般指山脊线与山谷线。 (9)地物轮廓的转折点。 (10)地面坡度或方向发生变换的点。 8.2.2 填空题 (1)极坐标法 直角坐标法 方向交会法 距离交会法 方向距离交会法 (2)既表示地物又表示地貌 (3)比例符号 非比例符号 半依比例符号 注记 等高线 (4)几何图形的中心 底线的中点 直角处 下部几何图形的中心 (5)测图比例尺 地形的复杂程度 (7)高低起伏状态 等高线法 8.2.3 是非判断题 (1)× (2)√ (3)× (4)× (5)× (6)√ (7)× (8)× 8.2.4 单项选择题 (1)(c) (2)(a) (3)(a) (4)(b) 8.2.5 问答题 (1)平板仪分大平板仪、中平板仪及小平板仪三类。平板仪测站安置工作有对中、整平、 定向,这三步工作互相有影响。为了做好安置工作,首先初步安置,然后精确安置。 (a)初步安置 目估使平板定向,移动脚架目估使平板大致水平,再移动平板使平板概略对中。 (b)精确安置:与初步安置步骤正相反。 ①对中:使用移点器,对中允许误差为 0.05mm×M(M 为测图比例尺分母)。 ②整平:用圆水准器或照准仪直尺上的水准器。 ③定向:它的目的是使图上的直线与地面上相应的直线在同一个竖面内。精确 定向应使用已知边定向,将照准器紧靠图上的已知边,转动图板,当精确照 准地面相应目标时,把图板固定住。 (2)水平面与地面相截的截线,此截线处于同一高程,这条线称等高线。等高线可分为 首曲线、间曲线、助曲线及计曲线等四种。首曲线是按测图比例尺基本等高距描绘 的等高线,间曲线是二分之一基本等高距描绘的等高线,助曲线四分之一基本等高 距描绘的等高线,计曲线为每隔 4 条首曲线加粗的等高线。 (3)关于增补测站方法,如果条件许可,可在任意两个控制点连线(内分点)和其延长 线(外分点)增补。此外,常采用下述方法:平板仪导线,视距导线、平板仪导线 及交会法等。交会法中又分:前方交会法、侧方交会法及后方交会法。平板仪导线 及视距导线每个站只与两个方向通视,适应性较广,山区、林区等通视条件不好的 地区更适合。前方交会法,两个已知点要安站,待定点不需设站。侧方交会法也需 安二个测站,但在未知点需安站,精度不如前方交会法高。后方交会法仅在待定点

安站,已知点不需安站,观测方便,但选已知点不得少于三个,最好要有第四点, 以便检春。 (④小平板应安置在导线点上,经纬仪安放在小平板旁2~3米处。小平板要对中、整平 并用已知边定向。经纬仪测站位置要在图板上点出,方法是用小平板测斜照准仪向 经纬仪垂球线瞄准画方向线,用皮尺量出距离后,在小平板上点出经纬仪的位置。 为使经纬仪测量地形点高差,能方便地换算为导线点至地形点高差,在量经纬仪的 仪器高时,应从经纬仪横轴量至导线点水平面的高度。经纬仪测出地形点的水平距 离后, 在平板上绘图应以经纬仪的点位为圆心 以经纬仪测出的距离为半径作弧交 小平板观测地形点所猫绘的方向线 此时即得地形点的位置 (⑤)选择地物点要选地物的轮廓的转折点。如果地物轮廓的凸凹部分在图上小于0.4mm 则可用直线连接。选择地形点要求:地性线上要选点,地性线的倾斜变换处或方向 变换处必须选点,山坡面上也要适当选点。较宽的沟,除中心选点外,沟边也要选 点。总之,地形特征点处必须选点 (6)测图准备工作 ①少仪器的检校。 ②图板的准备,如果是用大、中、小平板仪单独测图,则需裱糊图板。 ③绘制坐标格网线,方格大小为10cmX10cm ④展绘控制点 (b)利用直尺打方格的步骤: ①用直尺打对角线,从交点沿对角线量取相等长度,连接得矩形。 ②用比例尺在X,Y方向以10cm长划分点,相应各分点相连得方格。 (c)用比例尺逐格检查各方格长,误差应小于0.2mm。 山展绘控制点:首先,根据控制点的坐标找到它所在的方格,然后,用直尺或三 板展点。展点后量控制点之间的距离与实测边长之差应小于0.3mm×M(M为测图 的比例尺) (T)方法有:(a)大平板测绘法:(b)小平板与经纬仪配合测绘法:(©)经纬仪测绘法。大平 板仪测绘法:大平板仪安置测站,测量碎部点精度较高,但观测、计算、绘图全部 由一人完成,作业员劳动强度大。第2法则克服第1法的缺点,司平板的只管绘图: 司经纬仪的管测距及测高,还可安排一人记录计算,工作量分摊。第3法与第2法 接近, 由于绘图是用量角器和直尺,精度不如第1、2 两法高 但它更适合于坡度 大的山岭地区,如遇天气不好,用此法可先测碎部点数据,晚上在室内再画图。 (8) ()比例符号:能按比例缩小描绘的符号,如房屋,运动场等: (b)非比例符号:不能按比例缩小描绘的符号,如三角点,独立树等 (©)半依比例符号:宽度不能按比例缩小描绘,而长度可按比例缩小,如电力线,管 道等 (d地物注记:河流名称,房屋层数等。 (9)步骤: (a)经纬仪安置测站,对中、整平:确定测角的起始方向,盘左度盘安置0°00'开始 此时瞄准一碎部点,读度盘读数即为水平角,仅用盘左观测。 ()用视距法测出碎部点的距离及高差 (©)在图板上根据经纬仪测得的水平角及距离,用量角器和比例尺展出碎部点。边测 量、边展点、边绘图。 8.2.6计算题

安站,已知点不需安站,观测方便,但选已知点不得少于三个,最好要有第四点, 以便检查。 (4)小平板应安置在导线点上,经纬仪安放在小平板旁 2~3 米处。小平板要对中、整平, 并用已知边定向。经纬仪测站位置要在图板上点出,方法是用小平板测斜照准仪向 经纬仪垂球线瞄准画方向线,用皮尺量出距离后,在小平板上点出经纬仪的位置。 为使经纬仪测量地形点高差,能方便地换算为导线点至地形点高差,在量经纬仪的 仪器高时,应从经纬仪横轴量至导线点水平面的高度。经纬仪测出地形点的水平距 离后,在平板上绘图应以经纬仪的点位为圆心,以经纬仪测出的距离为半径作弧交 小平板观测地形点所描绘的方向线,此时即得地形点的位置。 (5)选择地物点要选地物的轮廓的转折点。如果地物轮廓的凸凹部分在图上小于 0.4mm, 则可用直线连接。选择地形点要求:地性线上要选点,地性线的倾斜变换处或方向 变换处必须选点,山坡面上也要适当选点。较宽的沟,除中心选点外,沟边也要选 点。总之,地形特征点处必须选点。 (6) (a)测图准备工作: ①仪器的检校。 ②图板的准备,如果是用大、中、小平板仪单独测图,则需裱糊图板。 ③绘制坐标格网线,方格大小为 10cm×10cm。 ④展绘控制点。 (b)利用直尺打方格的步骤: ①用直尺打对角线,从交点沿对角线量取相等长度,连接得矩形。 ②用比例尺在 X,Y 方向以 10cm 长划分点,相应各分点相连得方格。 (c)用比例尺逐格检查各方格长,误差应小于 0.2mm。 (d)展绘控制点:首先,根据控制点的坐标找到它所在的方格,然后,用直尺或三角 板展点。展点后量控制点之间的距离与实测边长之差应小于 0.3mm×M(M 为测图 的比例尺)。 (7)方法有:(a)大平板测绘法;(b)小平板与经纬仪配合测绘法;(c)经纬仪测绘法。大平 板仪测绘法:大平板仪安置测站,测量碎部点精度较高,但观测、计算、绘图全部 由一人完成,作业员劳动强度大。第 2 法则克服第 1 法的缺点,司平板的只管绘图, 司经纬仪的管测距及测高,还可安排一人记录计算,工作量分摊。第 3 法与第 2 法 接近,由于绘图是用量角器和直尺,精度不如第 1、2 两法高, 但它更适合于坡度较 大的山岭地区,如遇天气不好,用此法可先测碎部点数据,晚上在室内再画图。 (8) (a)比例符号:能按比例缩小描绘的符号,如房屋,运动场等; (b)非比例符号:不能按比例缩小描绘的符号,如三角点,独立树等; (c)半依比例符号:宽度不能按比例缩小描绘,而长度可按比例缩小,如电力线,管 道等; (d)地物注记:河流名称,房屋层数等。 (9)步骤: (a)经纬仪安置测站,对中、整平;确定测角的起始方向,盘左度盘安置 0°00′开始, 此时瞄准一碎部点,读度盘读数即为水平角,仅用盘左观测。 (b)用视距法测出碎部点的距离及高差。 (c)在图板上根据经纬仪测得的水平角及距离,用量角器和比例尺展出碎部点。边测 量、边展点、边绘图。 8.2.6 计算题

答案见下表: 测站高程 =9405m i-1,37m 竖盘指标差 =0 尺间 中丝 竖盘 竖直角初算 改正 改正后水平 高程 读数 读数 品蔬 数 高 距离 (m) m (m) (m) (m)(m) (m) 0647 1538417+543 +641 -0.16+6.256406 0030 20.772 1.37 8152+808 +10.81 0+10.81 75.65 104.86 303962.379355-355 -2.70.100-37039.42 90.35 40.8272.078017+943+13.76-0.70+13.0680.34107.11 注:盘左视线水平时竖盘读数为90° 视线向上领斜时竖盘读数减少 8.2.7绘图题 内插等高线见图8-2: 图8-2 8.2.8附加题 ()地形控制点密度的要求是:通过地形控制点能控制图幅内的所有碎部点,根据各种 比例尺测图的最大视距来估算,1:2000、1:1000、1:500最大视距分别为200m、120m、 70m,每幅图图根点的密度估算公式为: 每幅图图根点点数水X每幅图的实际面积 (1.5×最大视距) 式中K为布点不均匀系数,城市测量规范采用K=15左右进行计算: 1:2000一幅图1km2K=1.35按公式算得每幅图图根点点数:15点 11000 、 幅图0.25km2K=1.55按公式算得每幅图图根点点数:12点 1:500 一幅图0.0625km2K-1.63按公式算得每幅图图根点点数:9.24点 精度要求:为了避免地形控制点平面位置误差影响成图质量,要求控制点相对于 基本控制点的点位中误差不大于比例尺结度,即不大于图上土0.1mm。以二倍中误弟

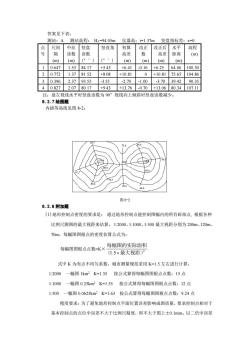

答案见下表: 测站:A 测站高程: HA=94.05m 仪器高:i=1.37m 竖盘指标差:x=0 点 号 尺间 隔 (m) 中丝 读数 (m) 竖盘 读数 (°′) 竖直角 (°′) 初算 高差 (m) 改正 数 (m) 改正后 高差 (m) 水平 距离 (m) 高程 (m) 1 0.647 1.53 84 17 +5 43 +6.41 -0.16 +6.25 64.06 100.30 2 0.772 1.37 81 52 +8 08 +10.81 0 +10.81 75.65 104.86 3 0.396 2.37 93 55 -3 55 -2.70 -1.00 -3.70 39.42 90.35 4 0.827 2.07 80 17 +9 43 +13.76 -0.70 +13.06 80.34 107.11 注:盘左视线水平时竖盘读数为 90°视线向上倾斜时竖盘读数减少。 8.2.7 绘图题 内插等高线见图 8-2: 图 8-2 8.2.8 附加题 (1)地形控制点密度的要求是: 通过地形控制点能控制图幅内的所有碎部点, 根据各种 比例尺测图的最大视距来估算, 1:2000、1:1000、1:500 最大视距分别为 200m、120m、 70m,每幅图图根点的密度估算公式为: 每幅图图根点点数=K× 2 (1.5 最大视距) 每幅图的实际面积 式中 K 为布点不均匀系数,城市测量规范采用 K=1.5 左右进行计算: 1:2000 一幅图 1km2 K=1.35 按公式算得每幅图图根点点数:15 点 1:1000 一幅图 0.25km2 K=1.55 按公式算得每幅图图根点点数:12 点 1:500 一幅图 0.0625km2 K=1.63 按公式算得每幅图图根点点数:9.24 点 精度要求:为了避免地形控制点平面位置误差影响成图质量,要求控制点相对于 基本控制点的点位中误差不大于比例尺精度,即不大于图上±0.1mm。以二倍中误差 75.6 56.6 89.2 129.6 81.2 88.6 76.8 109.5 88.7 84.1 97.8 110.8 66.6 88.6

为容许误差,则地形控制点相对于基本控制点的点位误差不超过图上±0.2mm。对于 高程方面来说,一般要求地形控制点高程中误差不超过等高距的1/10。 (2)支导线的边长误差包含测边误差及在图板上展点的误差。测边误差为100×1/300= ±0.33m,展点误差0.1mm×2000=±0.2m,所以边长总的误差:ms=V0.332+0.22_ ±0.39m。±3方向误差引起点位误差:ma=±3'×100/3438=士0.09m。因此,支导点 的点位总误差M M=V0.392+0.092=±0.4m

为容许误差,则地形控制点相对于基本控制点的点位误差不超过图上±0.2mm。对于 高程方面来说,一般要求地形控制点高程中误差不超过等高距的 1/10。 (2)支导线的边长误差包含测边误差及在图板上展点的误差。测边误差为 100×1/300= ±0.33m,展点误差 0.1mm×2000=±0.2m,所以边长总的误差:ms= 2 2 0.33 + 0.2 = ±0.39m。±3'方向误差引起点位误差:ma=±3'×100/3438'=±0.09m。因此,支导点 的点位总误差 M M= 2 2 0.39 + 0.09 =±0.4m

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《测量学》课程教学资源(章节习题,23988)第九章 地形图基本知识与应用(答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(章节习题,23988)第十章 平整土地测量(答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(章节习题,23988)第十一章 面积测定(答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(课件讲稿)第9章 施工测量原理与方法.pdf

- 《测量学》课程教学课件(PPT讲稿)第10章 道路工程测量(线路工程测量).ppt

- 《测量学》课程教学课件(PPT讲稿)第10章 道路工程测量(精简).ppt

- 新疆大学:《工程测量》课程教学资源(PPT课件)第8章 建筑工程中的施工测量.ppt

- 新疆大学:《工程测量》课程教学资源(PPT课件)第7章 控制测量.ppt

- 新疆大学:《工程测量》课程教学资源(PPT课件)第5章 距离测量与直线定向.ppt

- 新疆大学:《工程测量》课程教学资源(PPT课件)第1章 绪论.ppt

- 新疆大学:《工程测量》课程教学资源(PPT课件)第6章 测量误差及数据处理的基本知识.ppt

- 新疆大学:《工程测量》课程教学资源(PPT课件)第4章 角度测量.ppt

- 新疆大学:《工程测量》课程教学资源(PPT课件)第3章 水准测量.ppt

- 新疆大学:《工程测量》课程教学资源(PPT课件)第2章 工程测量的基础知识.ppt

- 新疆大学:《工程测量》课程习题库(答案).doc

- 新疆大学:《工程测量》课程习题库(习题).doc

- 新疆大学:《工程测量》课程授课教案(讲义,负责人:阿力甫.努尔买买提).doc

- 新疆大学:《工程测量》课程教学大纲 Engineering Surveying.pdf

- 河南城建学院:《交通土建工程测量》课程教学资源(PPT课件)第二章 水准测量.ppt

- 河南城建学院:《交通土建工程测量》课程教学资源(PPT课件)第三章 角度测量.ppt

- 《测量学》课程教学资源(章节习题,23988)第七章 控制测量(答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(章节习题,23988)第五章 角度测量(答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(章节习题,23988)第四章 水准测量(答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(章节习题,23988)第三章 直线定向(答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(章节习题,23988)第二章 距离测量(答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(章节习题,23988)第一章 绪论(答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(实验指导书)实验4 四等水准测量.doc

- 《测量学》课程教学资源(实验指导书)实验3 导线与三角高程测量.doc

- 《测量学》课程教学资源(实验指导书)实验2 经纬仪认识与角度测量.doc

- 《测量学》课程教学资源(实验指导书)实验1 水准仪认识与普通水准测量.doc

- 《测量学》课程教学资源(名词术语)工程测量基本术语标准(GB50228-96)测量学术语与解释.doc

- 《测量学》课程教学资源(试卷习题)测量学试卷十(含答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(试卷习题)测量学试卷九(含答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(试卷习题)测量学试卷八(含答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(试卷习题)测量学试卷七(含答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(试卷习题)测量学试卷六(含答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(试卷习题)测量学试卷五(含答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(试卷习题)测量学试卷四(含答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(试卷习题)测量学试卷三(含答案).doc

- 《测量学》课程教学资源(试卷习题)测量学试卷二(含答案).doc