《药理学》课程PPT教学课件(抗菌药物)第三十九章 β-内酰胺类抗生素

第39章β-内酰胺类抗生素

第39章 β-内酰胺类抗生素

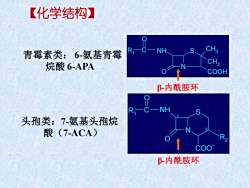

【化学结构】OLCH3R-C-NH青霉素类:6-氨基青霉CH3烷酸6-APANCOOHβ-内酰胺环O=R-C一NH头孢类:7-氨基头孢烷酸(7-ACA)R2Cooβ-内酰胺环

【化学结构】 头孢类:7-氨基头孢烷 酸(7-ACA) N S COO NH O R2 R1 - C O 3 7 N S CH3 CH3 O NH COOH C O 青霉素类: R1 6-氨基青霉 烷酸 6-APA β-内酰胺环 β-内酰胺环

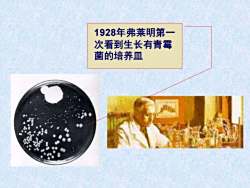

1928年弗莱明第一次看到生长有青霉菌的培养皿

1928年弗莱明第一 次看到生长有青霉 菌的培养皿

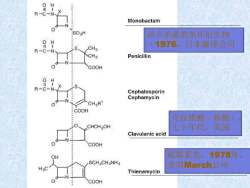

β-内酰胺类是一类其结构中含有β-内酰胺环的抗菌素青霉素(penicillin,PC)和头孢菌素(cephalosporineC,CS)是这类药物的代表。青霉素是第一个用于临床的抗生素,发现于1928年;1945年发现了头孢菌素;六十及七十年代,分别发展了半合成PC和CS类抗生素。1976年日本藤泽公司发现诺卡杀菌素:英国Beecham公司发现克拉维酸(棒酸),1978年美国Merck公司发现硫霉素

-内酰胺类是一类其结构中含有-内酰胺环的抗菌素, 青霉素(penicillin,PC)和头孢菌素(cephalosporine C, CS)是这类药物的代表。青霉素是第一个用于临床的抗 生素,发现于1928年;1945年发现了头孢菌素;六十及七 十年代,分别发展了半合成PC和CS类抗生素。1976年日 本藤泽公司发现诺卡杀菌素;英国Beecham公司发现克拉 维酸(棒酸),1978年美国Merck公司发现硫霉素

OHi1XR-C-N.MonobactamNOiSOH诺卡杀菌类单环衍生物O=H1976,日本藤泽公司CH3R-C-NCH3PenicillinCCOOHOM1R-C-N.XCephalosporinCephamycinNH3RICOOH克拉维酸(棒酸)CHCH2OH七十年代,英国Clavulanic acidaCOOH硫霉素类,1978年,OHSCHCHaNH2美国Merch公司H30Thienamycin6-COOH

诺卡杀菌类单环衍生物 (1976,日本藤泽公司 克拉维酸(棒酸), 七十年代,英国 硫霉素类,1978年, 美国Merch公司

第1节抗菌作用机制和耐药性

第1节 抗菌作用机制和耐药性

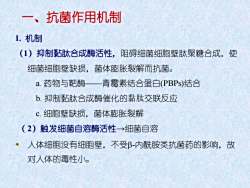

抗菌作用机制一1. 机制1)抑制黏肽合成酶活性,阻碍细菌细胞壁肽聚糖合成,使细菌细胞壁缺损,菌体膨胀裂解而抗菌a. 药物与靶酶一一青霉素结合蛋白(PBPs)结合b.抑制黏肽合成酶催化的黏肽交联反应c.细胞壁缺损,菌体膨胀裂解(2)触发细菌自溶酶活性一→细菌自溶人体细胞没有细胞壁,不受β-内酰胺类抗菌药的影响,故对人体的毒性小

一、抗菌作用机制 1. 机制 (1)抑制黏肽合成酶活性,阻碍细菌细胞壁肽聚糖合成,使 细菌细胞壁缺损,菌体膨胀裂解而抗菌。 a. 药物与靶酶——青霉素结合蛋白(PBPs)结合 b. 抑制黏肽合成酶催化的黏肽交联反应 c. 细胞壁缺损,菌体膨胀裂解 ( 2)触发细菌自溶酶活性→细菌自溶 人体细胞没有细胞壁,不受-内酰胺类抗菌药的影响,故 对人体的毒性小

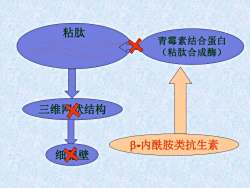

粘肽青霉素结合蛋白(粘肽合成酶)结构三维X丝β-内酰胺类抗生素细X壁

粘肽 三维网状结构 青霉素结合蛋白 (粘肽合成酶) 细胞壁 -内酰胺类抗生素

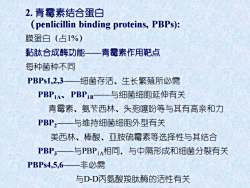

2.青霉素结合蛋白(penlicillin binding proteins, PBPs):膜蛋白(占1%)黏肽合成酶功能青霉素作用靶点每种菌种不同PBPs1,2,3-细菌存活、生长繁殖所必需PBP1A、PBP1B与细菌细胞延伸有关青霉素、氨苄西林、头孢噻盼等与其有高亲和力PBP2与维持细菌细胞外型有关美西林、棒酸、亚胺硫霉素等选择性与其结合PBP3与PBP1相同, 与中隔形成和细菌分裂有关一-非必需PBPs4,5,6—与D-D丙氨酸羧肽酶的活性有关

2. 青霉素结合蛋白 (penlicillin binding proteins, PBPs): 膜蛋白(占1%) 黏肽合成酶功能——青霉素作用靶点 每种菌种不同 PBPs1,2,3——细菌存活、生长繁殖所必需 PBP1A、 PBP1B——与细菌细胞延伸有关 青霉素、氨苄西林、头孢噻吩等与其有高亲和力 PBP2——与维持细菌细胞外型有关 美西林、棒酸、亚胺硫霉素等选择性与其结合 PBP3——与PBP1A相同,与中隔形成和细菌分裂有关 PBPs4,5,6——非必需 与D-D丙氨酸羧肽酶的活性有关

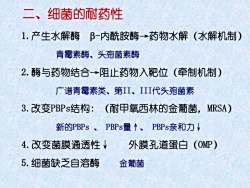

二、纟细菌的耐药性1.产生水解酶每β-内酰胺酶→药物水解(水解机制)青霉素酶、头菌素酶2. 酶与药物结合→阻止药物入靶位(牵制机制)广谱青霉素类、第II、III代头孢菌素3.改变PBPs结构:(耐甲氧西林的金葡菌,MRSA)新的PBPs 、PBPs量 个、PBPs亲和力 v外膜孔道蛋白(OMP)4.改变菌膜通透性5.细菌缺之自溶酶金葡菌

二、细菌的耐药性 1.产生水解酶 -内酰胺酶→药物水解(水解机制) 青霉素酶、头孢菌素酶 2.酶与药物结合→阻止药物入靶位(牵制机制) 广谱青霉素类、第II、III代头孢菌素 3.改变PBPs结构: (耐甲氧西林的金葡菌,MRSA) 新的PBPs 、 PBPs量↑、 PBPs亲和力↓ 4.改变菌膜通透性↓ 外膜孔道蛋白(OMP) 5.细菌缺乏自溶酶 金葡菌

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《药理学》课程PPT教学课件(抗菌药物)第四十一章 氨基苷类抗生素.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(抗菌药物)第四十章 大环内酯类.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(抗菌药物)第四十三章 人工合成类.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(血液与内分泌系统药物)第三十四章 肾上腺皮质激素.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(血液与内分泌系统药物)第三十三章 作用于血液及造血器官药物.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(血液与内分泌系统药物)第三十六章 甲状腺激素和抗甲状腺药.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(血液与内分泌系统药物)第三十五章 胰岛素及口服降血糖药.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(心血管系统药物)第二十五章 抗心律失常药.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(心血管系统药物)第二十三章 利尿药及脱水药.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(心血管系统药物)第二十九章 抗高血压药.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(心血管系统药物)第二十六章 治疗慢性充血性心力衰竭的药物.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(心血管系统药物)第二十七章 抗心肌缺血药.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(中枢神经系统药物)第十五章 镇静催眠药.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(中枢神经系统药物)第十六章 抗癫痫药与抗惊厥药.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(中枢神经系统药物)第二十章 解热镇痛抗炎药.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(中枢神经系统药物)第十七章 抗中枢神经系统退行性疾病药.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(中枢神经系统药物)第十九章 阿片类镇痛药、药物依赖性与药物滥用.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(中枢神经系统药物)第十八章 抗精神失常药.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(传出神经系统药物)第五章 传出概论.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(传出神经系统药物)第七章 抗胆碱酯酶药和胆碱酯酶复活药.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(抗菌药物)第三十八章 抗菌药物概论.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Efferent Sys)12 antidepression.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Efferent Sys)07 adrenergic antagonists.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Efferent Sys)06 cholinergic agonists.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Efferent Sys)10 adrenergic agonists.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Efferent Sys)05 the autonomic nervous system.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Central Nervous Sys)19 opioid analgesics and antagonists.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Central Nervous Sys)18 neuroleptic drugs.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Central Nervous Sys)13 anesthesia.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Central Nervous Sys)17 Antiparkin.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Central Nervous Sys)12 central nervous system stimulants.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Cardiovascular Sys)28 Agents Used in Hyperlipidemia.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Cardiovascular Sys)27 treatment for CHF2.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Cardiovascular Sys)29 treatment for angina pectoris.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Cardiovascular Sys)20 anti-inflammation drugs.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Cardiovascular Sys)23 diuretic.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Cardiovascular Sys)25 treatment for arrthymia2.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Endocrine Sys)35 insullin.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Endocrine Sys)34 adrenocortical hormones.ppt

- 《药理学》课程PPT教学课件(Endocrine Sys)36 thyroid drugs.ppt