《耕作学》课程教学大纲 Farming System(农学专业)

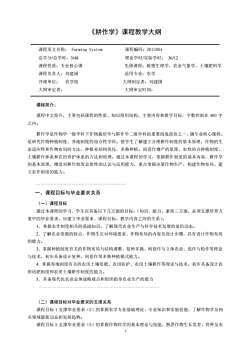

《耕作学》课程教学大纲课程英文名称:FarmingSystem课程编码:ZB12004总学分/总学时:3/48理论学时/实验学时:36/12课程性质:专业核心课先修课程:植物生理学、农业气象学、土壤肥料学课程负责人:刘建国适用专业:农学开课单位:农学院大纲制定者:刘建国大纲审定者:大纲审定时间:课程简介:课程中文简介,主要包括课程的性质、知识组织结构、主要内容和教学目标,字数控制在300字之内。耕作学是作物学一级学科下作物栽培学与耕作学二级学科的重要组成部份之一,属专业核心课程。是研究作物种植制度、养地制度的综合性学科。使学生了解建立合理耕作制度的基本原理,作物的生态适应性和作物布局的方法,种植业结构优化,多熟种植,间套作增产的原理,农牧结合种植制度,土壤耕作体系和农田养护体系的方法和原理。通过本课程的学习,掌握耕作制度的基本内容,耕作学的基本原理,增进对耕作制度总体性的认识与运用能力,重点掌握决策作物生产、构建作物布局、建立农作制度的能力。一、课程目标与毕业要求关系(一)课程目标通过本课程的学习,学生应具备以下几方面的目标:(知识、能力、素质三方面,必须支撑培养方案中的毕业要求,应建立毕业要求、课程目标、教学内容之间的关系)。1.掌握农作制度相关的基础知识,了解现代农业生产与科学技术发展的前沿动态。2.了解农业资源的特点、作物生长对环境要求、作物布局的内容及设计步骤,具有设计作物布局的能力。3,掌握种植制度有关的作物布局与结构调整、复种多熟、间套作与立体农业、连作与轮作等理许与技术。初步具备设计复种、间套作等多熟种植模式能力。4.掌握养地制度有关的农田土壤培肥、农田防护、农田土壤耕作等理论与技术。初步具备设计农田培肥制度和农田土壤耕作制度的能力。5.具备现代化农业总体战略观点和组织指导农业生产的能力(二)课程目标对毕业要求的支撑关系课程目标1支撑毕业要求(2)的掌握农学专业基础理论、专业知识和实验技能,了解作物学及相关领域最新动态和发展趋势:课程目标2支撑毕业要求(5)的掌握作物科学的基本理论与技能,熟悉作物生长发育、育种及农1

1 《耕作学》课程教学大纲 课程英文名称: Farming System 课程编码:ZB12004 总学分/总学时:3/48 理论学时/实验学时: 36/12 课程性质:专业核心课 先修课程:植物生理学、农业气象学、土壤肥料学 课程负责人:刘建国 适用专业:农学 开课单位: 农学院 大纲制定者:刘建国 大纲审定者: 大纲审定时间: 课程简介: 课程中文简介,主要包括课程的性质、知识组织结构、主要内容和教学目标,字数控制在 300 字 之内。 耕作学是作物学一级学科下作物栽培学与耕作学二级学科的重要组成部份之一,属专业核心课程。 是研究作物种植制度、养地制度的综合性学科。使学生了解建立合理耕作制度的基本原理,作物的生 态适应性和作物布局的方法,种植业结构优化,多熟种植,间套作增产的原理,农牧结合种植制度, 土壤耕作体系和农田养护体系的方法和原理。通过本课程的学习,掌握耕作制度的基本内容,耕作学 的基本原理,增进对耕作制度总体性的认识与运用能力,重点掌握决策作物生产、构建作物布局、建 立农作制度的能力。 . 一、课程目标与毕业要求关系 (一)课程目标 通过本课程的学习,学生应具备以下几方面的目标:(知识、能力、素质三方面,必须支撑培养方 案中的毕业要求,应建立毕业要求、课程目标、教学内容之间的关系)。 1.掌握农作制度相关的基础知识,了解现代农业生产与科学技术发展的前沿动态。 2.了解农业资源的特点、作物生长对环境要求、作物布局的内容及设计步骤,具有设计作物布局 的能力。 3.掌握种植制度有关的作物布局与结构调整、复种多熟、间套作与立体农业、连作与轮作等理论 与技术。初步具备设计复种、间套作等多熟种植模式能力。 4. 掌握养地制度有关的农田土壤培肥、农田防护、农田土壤耕作等理论与技术。初步具备设计农 田培肥制度和农田土壤耕作制度的能力。 5.具备现代化农业总体战略观点和组织指导农业生产的能力 . (二)课程目标对毕业要求的支撑关系 课程目标 1 支撑毕业要求(2)的掌握农学专业基础理论、专业知识和实验技能,了解作物学及相 关领域最新动态和发展趋势; 课程目标 2 支撑毕业要求(5)的掌握作物科学的基本理论与技能,熟悉作物生长发育、育种及农

田管理技术;课程目标3、4、5支撑毕业要求(6)的掌握作物学相关学科的基本技术与技能,具备综合分析解决作物生产问题的能力。2

2 田管理技术; 课程目标 3、4、5 支撑毕业要求(6)的掌握作物学相关学科的基本技术与技能,具备综合分析解 决作物生产问题的能力。

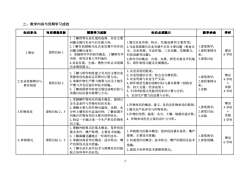

二、 教学内容与预期学习成效学时知识单元对应课程目标预期学习成效知识点或能力教学活动1了解世界农业发展的趋势、存在主要问题及现代农业今后发展方向:1.现代农业内容、特点、发展趋势和主要类型:2.了解在我国现代化农业发展中存在的1.课堂教学:2.当前我国现代农业发展中存在主要问题(粮食安2.课程案例分理论问题及解决途径:全、农业资源、生态环境、三农问题、发展潜力、课程目标11.绪论3.掌握耕作学的相关概念,了解耕作学析:6学时科技创新等问题):内容、研究对象与学科地位3.耕作学的概念、内容、实质、研究对象及学科地3.课堂讨论4.具备客观、全面、理性分析认识我国位,耕作制度功能及发展概况。农业现状能力。1.农业系统的组成:1.了解与耕作制度建立有关的主要农业理论2.农业资源的分类、特点及合理利用:1.课堂教学:资源常用的指标及其辨识计算方法。3.农业资源与农业生产关系:4学时2.掌握作物生产潜力测算方法及土地生2.农业资源辨识与2.课程案例分x课程目标24.耕作制度发展的战略目标与基本原理(精致农产潜力开发的途径和技术措施。析:耕作制度实验作、持久发展、经济高效):3.了解我国耕作制度发展的战略目标与3.实验4学时5.不同种植模式光能利用率的计算与分析:实现目标的基本原理与方式。6.农田生产潜力的估算与分析。1.掌握解作物布局的基本概念、原则以理论及生态条件与作物布局的关系:1.作物布局的概念、意义、目的及作物布局的原则:1.课堂教学:4学时2.理解主要大田作物对温度、光照、水2.现代农产品开发与作物布局:3.作物布局2.课堂讨论:+课程目标2、5分和土壤等的生态适应性:了解我国不3.作物的光照、温度、水分、土壤、地貌的适应性:实验同地区作物布局的主要内容和特点:3.实验4.作物布局优化方案的设计与分析。4学时3.制定一个地区或一个生产单位作物布周方案。1.理解种植模式的基本概念,复种的的1.种植模式的基本概念,复种的的基本条件、增产基本条件、增产原理、主要技术措施:原理、主要技术措施:1.课堂教学:2.了解新疆北疆地区一年两作技术:理论4.种植模式课程目标3、53.掌握间混套作的概念、技术特点、增2.间混套作的概念、技术特点、增产的原因及技术2.课堂视频:6学时产的原因及技术措施:措施:4.了解农业生态学技术与原理在农村庭2.庭院立体种养技术原理和模式。院立体种养中的应用。3

3 二、教学内容与预期学习成效 知识单元 对应课程目标 预期学习成效 知识点或能力 教学活动 学时 1.绪论 课程目标 1 1 了解世界农业发展的趋势、存在主要 问题及现代农业今后发展方向; 2.了解在我国现代化农业发展中存在的 问题及解决途径; 3. 掌握耕作学的相关概念,了解耕作学 内容、研究对象与学科地位 4.具备客观、全面、理性分析认识我国 农业现状能力。 1.现代农业内容、特点、发展趋势和主要类型; 2.当前我国现代农业发展中存在主要问题(粮食安 全、农业资源、生态环境、三农问题、发展潜力、 科技创新等问题); 3.耕作学的概念、内容、实质、研究对象及学科地 位,耕作制度功能及发展概况。 1.课堂教学; 2.课程案例分 析: 3.课堂讨论 理论 6 学时 2.农业资源辨识与 耕作制度 课程目标 2 1.了解与耕作制度建立有关的主要农业 资源常用的指标及其辨识计算方法。 2.掌握作物生产潜力测算方法及土地生 产潜力开发的途径和技术措施。 3.了解我国耕作制度发展的战略目标与 实现目标的基本原理与方式。 1.农业系统的组成; 2.农业资源的分类、特点及合理利用; 3.农业资源与农业生产关系; 4.耕作制度发展的战略目标与基本原理(精致农 作、持久发展、经济高效); 5.不同种植模式光能利用率的计算与分析; 6. 农田生产潜力的估算与分析。 1.课堂教学; 2.课程案例分 析: 3.实验 理论 4 学时 + 实验 4 学时 3.作物布局 课程目标 2、5 1.掌握解作物布局的基本概念、原则以 及生态条件与作物布局的关系; 2.理解主要大田作物对温度、光照、水 分和土壤等的生态适应性;了解我国不 同地区作物布局的主要内容和特点; 3.制定一个地区或一个生产单位作物布 局方案。 1.作物布局的概念、意义、目的及作物布局的原则; 2.现代农产品开发与作物布局; 3.作物的光照、温度、水分、土壤、地貌的适应性; 4. 作物布局优化方案的设计与分析。 1.课堂教学; 2.课堂讨论: 3.实验 理论 4 学时 + 实验 4 学时 4.种植模式 课程目标 3、5 1.理解种植模式的基本概念,复种的的 基本条件、增产原理、主要技术措施; 2.了解新疆北疆地区一年两作技术; 3.掌握间混套作的概念、技术特点、增 产的原因及技术措施; 4.了解农业生态学技术与原理在农村庭 院立体种养中的应用。 1.种植模式的基本概念,复种的的基本条件、增产 原理、主要技术措施; 2.间混套作的概念、技术特点、增产的原因及技术 措施; 2.庭院立体种养技术原理和模式。 1.课堂教学; 2.课堂视频: 理论 6 学时

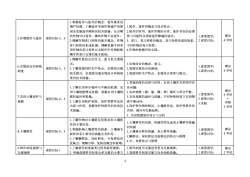

1.掌握轮作与连作的概念,轮作换荐的增产机理,了解连作导致作物减产的原1.轮作、连作的概念与技术特点:因及克服连作障碍的技术措施,认识哪2.轮作的作用、连作作物的分类、连作存在的必要理论些作物可以连作,哪些作物不宜连作:性与可能性及消除连作弊端的途径:1.课堂教学:5.作物轮作与连作课程目标3、54学时2.课堂讨论:2.理解作物荐口特性的基本概念,作物3.茬口、茬口特性的概念、茬口特性形成的因素、茬口特性的形成机理:理解掌握不同类不同作物的茬口特性:型作物的荐口特性以及轮作中作物轮换4.作物种植顺序的安排。顺序和茬口安排的基本原则。1.理解农牧结合的含义、意义和主要模式:1.农牧结合的概念、意义,理论6.农牧结合的种植1.课堂教学:课程目标3、52.了解我国饲料生产特点,农牧结合现2.我国农牧结合的现状:4学时2.课堂讨论:制度状及模式,在我国发展农牧结合种植制2.我国饲料生产特点、农牧结合效率与模式。度的技术措施1.养地制度的内容与作用,农田土壤开发利用中存在问题:1.了解农田养分循环与平衡的机理、农理论田土壤培肥理论依据,掌握农田土壤培2.农田物质(碳、氮、磷、钾)循环与养分平衡:1.课堂教学:4学时7.农田土壤保护与肥的途径和措施。3.农田培肥的途径与措施,不同种植制度下农田物+2.课堂讨论:课程目标4、5培肥2.了解农田防护制度、保护性耕作法的质平衡动向:实验3.实验内容与作用,掌握保护性耕作的具体技4.保护性作物种植法、土壤耕作法,保护性耕作的2学时术措施。内容,国内外发展趋势。5.农田培肥制的设计与分析1.了解作物对土壤耕层的要求和土壤耕1.土壤耕作的实质、机械作用及选用土壤耕作措施作的主要任务:的依据理论2.掌握影响土壤耕性的因素,土壤基本1.课堂教学:8.土壤耕作课程目标4、52.土壤基本耕作措施、表土耕作措施:4学时2.课堂讨论:耕作和表土耕作的措施及其作用:3.翻耕法、深松耕法及旋耕法的特点与原理3.了解翻耕法、深松耕法、少免耕法的4.少、免耕特点与原理优缺点,理解少耕、免耕的概念和原理。9.耕作制度演替与1.课堂教学:理论1.了解耕作制度演变过程和演变规律:1.耕作制度历史演进类型及发展规律:课程目标12.课堂讨论:2学时发展规律2明确我国耕作制度改革发展的主要方2.我国耕作制度发展方向和战略措施。4

4 5.作物轮作与连作 课程目标 3、5 1.掌握轮作与连作的概念,轮作换茬的 增产机理,了解连作导致作物减产的原 因及克服连作障碍的技术措施,认识哪 些作物可以连作,哪些作物不宜连作; 2.理解作物茬口特性的基本概念,作物 茬口特性的形成机理;理解掌握不同类 型作物的茬口特性以及轮作中作物轮换 顺序和茬口安排的基本原则。 1.轮作、连作的概念与技术特点; 2.轮作的作用、连作作物的分类、连作存在的必要 性与可能性及消除连作弊端的途径; 3. 茬口、茬口特性的概念、茬口特性形成的因素、 不同作物的茬口特性; 4.作物种植顺序的安排。 1.课堂教学; 2.课堂讨论: 理论 4 学时 6.农牧结合的种植 制度 课程目标 3、5 1.理解农牧结合的含义、意义和主要模 式; 2.了解我国饲料生产特点,农牧结合现 状及模式,在我国发展农牧结合种植制 度的技术措施。 1.农牧结合的概念、意义; 2.我国农牧结合的现状; 2.我国饲料生产特点、农牧结合效率与模式。 1.课堂教学; 2.课堂讨论: 理论 4 学时 7.农田土壤保护与 培肥 课程目标 4、5 1.了解农田养分循环与平衡的机理、农 田土壤培肥理论依据,掌握农田土壤培 肥的途径和措施。 2.了解农田防护制度、保护性耕作法的 内容与作用,掌握保护性耕作的具体技 术措施。 1.养地制度的内容与作用,农田土壤开发利用中存 在问题; 2.农田物质(碳、氮、磷、钾)循环与养分平衡; 3.农田培肥的途径与措施,不同种植制度下农田物 质平衡动向; 4.保护性作物种植法、土壤耕作法,保护性耕作的 内容,国内外发展趋势。 5. 农田培肥制的设计与分析 1.课堂教学; 2.课堂讨论: 3.实验 理论 4 学时 + 实验 2 学时 8.土壤耕作 课程目标 4、5 1.了解作物对土壤耕层的要求和土壤耕 作的主要任务; 2.掌握影响土壤耕性的因素,土壤基本 耕作和表土耕作的措施及其作用; 3.了解翻耕法、深松耕法、少免耕法的 优缺点,理解少耕、免耕的概念和原理。 1.土壤耕作的实质、机械作用及选用土壤耕作措施 的依据 2.土壤基本耕作措施、表土耕作措施; 3.翻耕法、深松耕法及旋耕法的特点与原理 4.少、免耕特点与原理 1.课堂教学; 2.课堂讨论: 理论 4 学时 9.耕作制度演替与 发展规律 课程目标 1 1.了解耕作制度演变过程和演变规律; 2 明确我国耕作制度改革发展的主要方 1.耕作制度历史演进类型及发展规律; 2.我国耕作制度发展方向和战略措施。 1.课堂教学; 2.课堂讨论: 理论 2 学时

向和战略措施。说明:1.预期学习成效指学生应达到的知识、能力、素质,可用了解、理解、掌握、应用”等词汇多层次表达,2.知识点或能力指具体的教学内容。3,教学活动指教学组织、教学手段、教学方式、方法等教学设计,如:课堂教授、课程案例分析、研讨、作业练习、小设计、社会调查、实验等等。5

5 向和战略措施。 说明:1.预期学习成效指学生应达到的知识、能力、素质,可用了解、理解、掌握、应用”等词汇多层次表达。 2.知识点或能力指具体的教学内容。 3.教学活动指教学组织、教学手段、教学方式、方法等教学设计,如:课堂教授、课程案例分析、研讨、作业练习、小设计、社会调查、实验等等

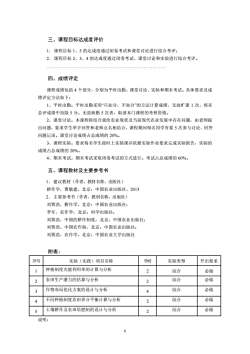

三、课程目标达成度评价1.课程目标1、5的达成度通过闭卷考试和课堂讨论进行综合考评:2.课程目标2、3、4的达成度通过闭卷考试、课堂讨论和实验进行综合考评。四、成绩评定课程成绩包括4个部分,分别为平时出勤、课堂讨论、实验和期末考试。具体要求及成绩评定方法如下:1、平时出勒。平时出勒采用“只扣分,不加分"的方法计算成绩,无故旷课1次,将在总评成绩中扣除5分。无故缺勤5次者,取消本门课程的考核资格。2、课堂讨论。本课程将结合我给农业现状及当前现代农业发展中存在问题,由老师提出问题,要求学生举手回答和老师点名相结合,课程期间每名同学有要5次参与讨论、回答问题记录。课堂讨论成绩占总成绩的20%。3、课程实验。要求每名学生按时上实验课并依据实验作业要求完成实验报告,实验的成绩占总成绩的20%。4、期末考试。期末考试采取闭卷考试的方式进行。考试占总成绩的60%。五、课程教材及主要参考书1.建议教材(作者、教材名称、出版社)耕作学,曹敏建,北京:中国农业出版社,20132.主要参考书(作者、教材名称、出版社)刘翼浩,耕作学,北京:中国农业出版社:李军,农作学,北京:科学出版社;刘翼浩,中国的耕作制度,北京:中国农业出版社:刘翼浩,中国农作制,北京:中国农业出版社:刘翼浩,农作学,北京:中国农业大学出版社附表:序号学时开出要求实验(实践)项目名称实验类型种植制度光能利用率的计算与分析2综合必做1综合必做农田生产潜力的估算与分析22综合必做作物布局优化方案的设计与分析43综合必做不同种植制度农田养分平衡计算与分析42必做土壤耕作及农田培肥制的设计与分析综合25说明:6

6 三、课程目标达成度评价 1.课程目标 1、5 的达成度通过闭卷考试和课堂讨论进行综合考评; 2.课程目标 2、3、4 的达成度通过闭卷考试、课堂讨论和实验进行综合考评。 . 四、成绩评定 课程成绩包括 4 个部分,分别为平时出勤、课堂讨论、实验和期末考试。具体要求及成 绩评定方法如下: 1、平时出勤。平时出勤采用“只扣分,不加分”的方法计算成绩,无故旷课 1 次,将在 总评成绩中扣除 5 分。无故缺勤 5 次者,取消本门课程的考核资格。 2、课堂讨论。本课程将结合我给农业现状及当前现代农业发展中存在问题,由老师提 出问题,要求学生举手回答和老师点名相结合,课程期间每名同学有要 5 次参与讨论、回答 问题记录。课堂讨论成绩占总成绩的 20%。 3、课程实验。要求每名学生按时上实验课并依据实验作业要求完成实验报告,实验的 成绩占总成绩的 20%。 4、期末考试。期末考试采取闭卷考试的方式进行。考试占总成绩的 60%。 五、课程教材及主要参考书 1.建议教材(作者、教材名称、出版社) 耕作学,曹敏建,北京:中国农业出版社,2013 2.主要参考书(作者、教材名称、出版社) 刘巽浩,耕作学,北京:中国农业出版社; 李军,农作学,北京:科学出版社; 刘巽浩,中国的耕作制度,北京:中国农业出版社; 刘巽浩,中国农作制,北京:中国农业出版社; 刘巽浩,农作学,北京:中国农业大学出版社 附表: 序号 实验(实践)项目名称 学时 实验类型 开出要求 1 种植制度光能利用率的计算与分析 2 综合 必做 2 农田生产潜力的估算与分析 2 综合 必做 3 作物布局优化方案的设计与分析 4 综合 必做 4 不同种植制度农田养分平衡计算与分析 2 综合 必做 5 土壤耕作及农田培肥制的设计与分析 2 综合 必做 说明:

实验类型指验证、设计、综合。1、2、开出要求指:必做、选做。7

7 1、实验类型指验证、设计、综合。 2、开出要求指:必做、选做

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《农业气象学》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 气候与农业气候.ppt

- 《农业气象学》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 大气.ppt

- 《农业气象学》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 天气及农业气象灾害.ppt

- 《农业气象学》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 辐射.ppt

- 《农业气象学》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 热量.ppt

- 《农业气象学》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 气压与风.ppt

- 《农业气象学》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 大气中的水分.ppt

- 《农业气象学》课程教学资源(文献资料)Clouds 1/2.doc

- 《农业气象学》课程教学资源(文献资料)Air masses.doc

- 《农业气象学》课程教学资源(文献资料)Agrometeorology.doc

- 《农业气象学》课程教学资源(文献资料)The atmosphere.doc

- 《农业气象学》课程教学资源(文献资料)Thunderstorms.doc

- 《农业气象学》课程教学资源(文献资料)Weather forecasting.doc

- 《农业气象学》课程教学资源(文献资料)Clouds 2/2.doc

- 《农业气象学》课程授课教案(石河子大学:胡晓棠).doc

- 《农业气象学》课程教学大纲(农学院各类专业用).pdf

- 《农业信息技术》课程教学课件(讲稿)第二章 精准农业技术.pdf

- 《农业信息技术》课程教学课件(讲稿)第四章 遥感技术.pdf

- 《农业信息技术》课程教学课件(讲稿)第一章 绪论.pdf

- 《农业信息技术》课程教学课件(讲稿)第三章 全球定位系统与应用(Global Positioning System,GPS).pdf

- 《耕作学》课程考试大纲 Testing Principle Farming System.pdf

- 《耕作学》课程授课教案(石河子大学:刘建国).doc

- 《耕作学》课程课程习题集(含参考答案).doc

- 《耕作学》课程教学资源(PPT课件)第十章 耕作制度发展与趋势展望.ppt

- 《耕作学》课程教学资源(PPT课件)第十一章 信息技术在现代农业中的应用.ppt

- 《耕作学》课程教学资源(PPT课件)第九章 土壤耕作 Soil Tillage.ppt

- 《耕作学》课程教学资源(PPT课件)第八章 农田养护 Conservation of crop land.ppt

- 《耕作学》课程教学资源(PPT课件)第六章 轮作与连作.ppt

- 《耕作学》课程教学资源(PPT课件)第七章 农牧结合的种植制度.ppt

- 《耕作学》课程教学资源(PPT课件)第四章 复种.ppt

- 《耕作学》课程教学资源(PPT课件)第十章 双语教学 The Evolvemental history, present state and Perspective of Farming system.ppt

- 《耕作学》课程教学资源(PPT课件)第五章 间、混、套作.ppt

- 《耕作学》课程教学资源(PPT课件)第二章 资源辩识与耕作制度.ppt

- 《耕作学》课程教学资源(PPT课件)第三章 作物布局.ppt

- 《耕作学》课程教学资源(PPT课件)第一章 绪论(石河子大学:刘建国).ppt

- 《作物栽培学》课程教学大纲(农学).doc

- 《作物栽培学》课程学教学大纲(植保、资环).doc

- 《作物栽培学》课程教学大纲 Crop Cultivation Science.doc

- 《作物栽培学》课程教学资源(授课教案)作物高产生理学教案(一).doc

- 《作物栽培学》课程教学资源(授课教案)作物高产生理学教案(二).doc