《农业气象学》课程授课教案(石河子大学:胡晓棠)

石河子大学教案课程名称农业气象学任课班级植保2010-1、2班任课老师胡晓棠农学院资环系气象教研室2010-2011学年第二学期

石河子大学教案 课程名称 农业气象学 任课班级 植保 2010-1、2 班 任课老师 胡 晓 棠 农 学院 资环 系 气象 教研室 2010-2011 学年第二学期

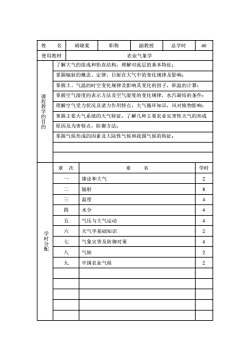

40 姓名胡晓棠职称副教授总学时使用教材农业气象学了解大气的组成和铅直结构,理解对流层的基本特征;掌握辐射的概念、定律、日射在大气中的变化规律及影响;掌握土、气温的时空变化规律及影响其变化的因子,积温的计算;课程教学的目的掌握空气湿度的表示方法及空气湿度的变化规律,水汽凝结的条件;理解空气受力状况及诸力作用特点,大气循环知识,风对植物影响;掌握主要天气系统的天气特征,了解几种主要农业灾害性天气的形成原因及为害特点,防御方法掌握气候形成的因素及大陆性气候和我国气候的特征:章次章名学时2一绪论和大气二8辐射三4温度四4水分五4气压与大气运动2六天气学基础知识学时分4七气象灾害及防御对策配2八气候2九中国农业气候

姓 名 胡晓棠 职称 副教授 总学时 40 使用教材 农业气象学 课 程 教 学 的 目 的 了解大气的组成和铅直结构,理解对流层的基本特征; 掌握辐射的概念、定律、日射在大气中的变化规律及影响; 掌握土、气温的时空变化规律及影响其变化的因子,积温的计算; 掌握空气湿度的表示方法及空气湿度的变化规律,水汽凝结的条件; 理解空气受力状况及诸力作用特点,大气循环知识,风对植物影响; 掌握主要天气系统的天气特征,了解几种主要农业灾害性天气的形成 原因及为害特点,防御方法; 掌握气候形成的因素及大陆性气候和我国气候的特征; 学 时 分 配 章 次 章 名 学时 一 绪论和大气 2 二 辐射 8 三 温度 4 四 水分 4 五 气压与大气运动 4 六 天气学基础知识 2 七 气象灾害及防御对策 4 八 气候 2 九 中国农业气候 2

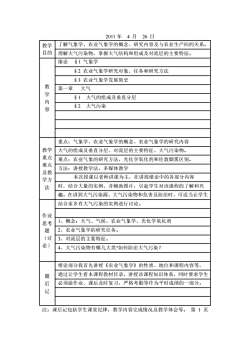

2011年4月26日了解气象学、农业气象学的概念、研究内容及与农业生产间的关系。教学目的理解大气污染物,掌握大气结构和组成及对流层的主要特征,S1气象学绪论S2农业气象学研究对象、任务和研究方法S3农业气象学发展简史教第一章大气学S1大气的组成及垂直分层内S2大气污染容重点:气象学、农业气象学的概念、农业气象学的研究内容教学大气的组成及垂直分层、对流层的主要特征、大气污染物。重点难点:农业气象的研究方法,光化学氧化剂和伦敦烟雾区别。难点方法:讲授教学法,多媒体教学及教本次授课以老师讲课为主,在讲授绪论中的各部分内容学方时,结合大量的实例,并辅助图片,引起学生对该课程的了解和兴法趣。在讲到大气污染源、大气污染物和危害及防治时,可适当让学生结合家乡有大气污染的实例进行讨论作业概念:天气、气候、农业气象学、光化学氧化剂1、思考题2、农业气象学的研究任务。(讨3、对流层的主要特征论)4、大气污染物有哪几大类?如何防治大气污染?绪论部分我首先讲授《农业气象学》的性质、地位和课程内容等,通过让学生看本课程教材目录,讲授该课程知识体系,同时要求学生题后必须做作业、课后及时复习,严格考勤等作为平时成绩的一部分。记注:课后记包括学生课堂纪律,教学内容完成情况及教学体会等。第1页

2011 年 4 月 26 日 教学 目的 了解气象学、农业气象学的概念、研究内容及与农业生产间的关系。 掌握大 理解大气污染物,掌握大气结构和组成及对流层的主要特征。 教 学 内 容 绪论 §1 气象学 §2 农业气象学研究对象、任务和研究方法 §3 农业气象学发展简史 第一章 大气 §1 大气的组成及垂直分层 §2 大气污染 教学 重点 难点 及教 学方 法 重点:气象学、农业气象学的概念、农业气象学的研究内容 大气的组成及垂直分层、对流层的主要特征、大气污染物。 难点:农业气象的研究方法,光化学氧化剂和伦敦烟雾区别。 方法:讲授教学法,多媒体教学 本次授课以老师讲课为主,在讲授绪论中的各部分内容 时,结合大量的实例,并辅助图片,引起学生对该课程的了解和兴 趣。在讲到大气污染源、大气污染物和危害及防治时,可适当让学生 作业 思考 题 (讨 论) 结合家乡有大气污染的实例进行讨论。 1、概念:天气、气候、农业气象学、光化学氧化剂 2、农业气象学的研究任务。 3、对流层的主要特征。 4、大气污染物有哪几大类?如何防治大气污染? 题 后 记 绪论部分我首先讲授《农业气象学》的性质、地位和课程内容等, 通过让学生看本课程教材目录,讲授该课程知识体系,同时要求学生 必须做作业、课后及时复习,严格考勤等作为平时成绩的一部分。 注:课后记包括学生课堂纪律,教学内容完成情况及教学体会等。 第 1 页

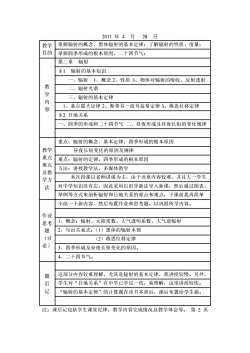

2011年4月28日掌握辐射的概念、黑体辐射的基本定律;了解辐射的性质、度量;教学目的掌握四季形成的根本原因,二十四节气:第二章辐射S1辐射的基本知识一、辐射1、概念2、性质3、物体对辐射的吸收、反射透射教二、辐射光谱学三、辐射的基本定律内1、基尔霍夫定律2、斯蒂芬一波耳兹曼定律3、维思位移定律容$2日地关系一、四季的形成和二十四节气二、昼夜形成及昼夜长短的变化规律重点:辐射的概念、基本定律:四季形成的根本原因教学昼夜长短变化的原因及规律重点难点:辐射的定律、四季形成的根本原因难点方法:讲授教学法,多媒体教学及教本次授课以老师讲课为主,由于该章内容较难,并且大一学生学方对中学知识没有忘,因此采用以旧导新法导入新课,然后通过图表法举例等方式来剖析辐射和日地关系的重点和难点,下课前我再简单小结一下新内容,然后布置作业和思考题,以巩固所学内容作业概念:辐射、太阳常数、大气透明系数、大气逆辐射1、思考题2、写出关系式:(1)黑体的辐射本领(讨(2)维思位移定律论)3、四季形成及昼夜长短变化的原因。4、二十四节气。这部分内容较难理解,尤其是辐射的基本定律,我讲授较慢。另外题后学生对“日地关系”在中学已学过一些,易理解,这里讲授较快。记“辐射的基本定律”的计算题在该书本章后,课后布置给学生做注:课后记包括学生课堂纪律,教学内容完成情况及教学体会等。第2页

2011 年 4 月 28 日 教学 目的 掌握辐射的概念、黑体辐射的基本定律;了解辐射的性质、度量; 掌握四季形成的根本原因,二十四节气; 教 学 内 容 第二章 辐射 §1 辐射的基本知识 一、辐射 1、概念 2、性质 3、物体对辐射的吸收、反射透射 二、辐射光谱 三、辐射的基本定律 1、基尔霍夫定律 2、斯蒂芬一波耳兹曼定律 3、维思位移定律 §2 日地关系 一、四季的形成和二十四节气 二、昼夜形成及昼夜长短的变化规律 教学 重点 难点 及教 学方 法 重点:辐射的概念、基本定律;四季形成的根本原因 昼夜长短变化的原因及规律 难点:辐射的定律、四季形成的根本原因 方法:讲授教学法,多媒体教学 本次授课以老师讲课为主,由于该章内容较难,并且大一学生 对中学知识没有忘,因此采用以旧导新法导入新课,然后通过图表、 举例等方式来剖析辐射和日地关系的重点和难点,下课前我再简单 作业 思考 题 (讨 论) 小结一下新内容,然后布置作业和思考题,以巩固所学内容。 1、概念:辐射、太阳常数、大气透明系数、大气逆辐射 2、写出关系式:(1)黑体的辐射本领 (2)维思位移定律 3、四季形成及昼夜长短变化的原因。 4、二十四节气。 题 后 记 这部分内容较难理解,尤其是辐射的基本定律,我讲授较慢。另外, 学生对“日地关系”在中学已学过一些,易理解,这里讲授较快。 “辐射的基本定律”的计算题在该书本章后,课后布置给学生做。 注:课后记包括学生课堂纪律,教学内容完成情况及教学体会等。 第 2 页

2011年5月3日掌握北回归线以北地区正午太阳高度的季节变化和纬度差异,并熟教学目的练计算不同纬度二分日、二至日的正午太阳高度。理解太阳常数及及大气消光的方式和规律三、太阳在天空中的位置教1、太阳赤纬(8)2、太阳高度角(h)3、太阳方位角(A)学四、日照时间和光照时间内S3太阳辐射一、大气上界的太阳辐射容二、大气削弱1、吸收作用2、散射作用3、反射作用4、削弱因素重点:太阳赤纬的季节变化:北回归线以北地区正午太阳高度的季节教学节变化和纬度差异:太阳常数:大气消光的方式和规律重点难点:太阳赤纬的季节变化,太阳方位角。难点方法:讲授教学法,多媒体教学及教本次授课以老师讲课为主,通过开门见山法导入太阳赤纬,学方太阳高度角和太阳方位角等概念,采用图示的方法部析太阳赤纬和法太阳高度角的季节变化,运用以旧导新法导入大气削弱这一新内容1、概念:太阳高度角、方位角、太阳常数、日照时间和光照时间作业绘出太阳赤纬的季节变化、h车的季节变化2、思考题3、计算二分日、二至日h午(讨4、应用原理说明下列现象:论)日出日落时太阳呈红色,晴朗的天空呈蔚蓝色保2010-1、2班课堂纪律较好,完成大部分教学内容。关于“大气削弱”,我举了很多生活实例,让学生思考其气象学原理,题后如“晴朗天空呈蔚蓝色”、“日出日落太阳光盘呈红色”等,学生记反应积极。注:课后记包括学生课堂纪律,教学内容完成情况及教学体会等。第3页

2011 年 5 月 3 日 教学 目的 掌握北回归线以北地区正午太阳高度的季节变化和纬度差异,并熟 练计算不同纬度二分日、二至日的正午太阳高度。理解太阳常数及 教 学 内 容 及大气消光的方式和规律 三、太阳在天空中的位置 1、太阳赤纬(δ)2、太阳高度角(h)3、太阳方位角(A) 四、日照时间和光照时间 §3 太阳辐射 一、大气上界的太阳辐射 二、大气削弱 1、吸收作用 2、散射作用 3、反射作用 4、削弱因素 教学 重点 难点 及教 学方 法 重点:太阳赤纬的季节变化;北回归线以北地区正午太阳高度的季节 节变化和纬度差异;太阳常数;大气消光的方式和规律 难点:太阳赤纬的季节变化,太阳方位角。 方法:讲授教学法,多媒体教学 本次授课以老师讲课为主,通过开门见山法导入太阳赤纬、 太阳高度角和太阳方位角等概念,采用图示的方法剖析太阳赤纬和 太阳高度角的季节变化,运用以旧导新法导入大气削弱这一新内容。 作业 思考 题 (讨 论) 1、概念:太阳高度角、方位角、太阳常数、日照时间和光照时间 2、绘出太阳赤纬的季节变化、h 午的季节变化 3、计算二分日、二至日 h 午 4、应用原理说明下列现象: 日出日落时太阳呈红色,晴朗的天空呈蔚蓝色。 题 后 记 保 2010-1、2 班课堂纪律较好,完成大部分教学内容。 关于“大气削弱”,我举了很多生活实例,让学生思考其气象学原理, 如“晴朗天空呈蔚蓝色”、“日出日落太阳光盘呈红色”等,学生 反应积极。 注:课后记包括学生课堂纪律,教学内容完成情况及教学体会等。 第 3 页

2011年5月5日掌握太阳辐射在大气中的变化规律及影响变化的因子,到达地表的教学目的日射其变化规律及其影响因子三、到达地表的日射1、太阳直达辐射(S)S"= So p sinh教2、天空散射辐射(D)D=1/2 So(1-pm)sinh学3、太阳总辐射(Q)Q=S'+D内容重点:到达地表的日射及影响因子教学重点难点:大气质量的概念:到达地表的日射及影响因子,尤其大气质量难点和云的影响较复杂,不好理解。及教方法:讲授教学法,启发式教学法学方本次授课以老师讲课为主,通过开门见山法导入S'、D法和Q等概念,我在讲到地表日射的影响因子时,采用启发式教学来讲解。作业概念:大气透明系数1、思考题2、理解并计算太阳直达辐射、天空散射辐射和太阳总辐射公式(讨3、长短波光穿透大气层的能力一样吗?为什么?论)学生课堂纪律较好,完成大部分教学内容,即将下课我点名记考勤。题后记注:课后记包括学生课堂纪律,教学内容完成情况及教学体会等。第4页

2011 年 5 月 5 日 教学 目的 掌握太阳辐射在大气中的变化规律及影响变化的因子,到达地表的 日射其变化规律及其影响因子 教 学 内 容 三、到达地表的日射 1、太阳直达辐射(S’) S’ = S0 P m sinh 2、天空散射辐射(D) D=1/2 S0(1- P m )sinh 3、太阳总辐射(Q) Q = S’+ D 教学 重点 难点 及教 学方 法 重点:到达地表的日射及影响因子 难点:大气质量的概念;到达地表的日射及影响因子,尤其大气质量 和云的影响较复杂,不好理解。 方法:讲授教学法,启发式教学法 本次授课以老师讲课为主,通过开门见山法导入 S’ 、D 和 Q 等概念,我在讲到地表日射的影响因子时,采用启发式教学 作业 思考 题 (讨 论) 来讲解。 1、概念:大气透明系数 2、理解并计算太阳直达辐射、天空散射辐射和太阳总辐射公式 3、长短波光穿透大气层的能力一样吗?为什么? 题 后 记 学生课堂纪律较好,完成大部分教学内容,即将下课我点名记考勤。 注:课后记包括学生课堂纪律,教学内容完成情况及教学体会等。 第 4 页

2011年5月10日了解地面辐射、大气辐射,掌握天气状况对地面有效辐射的影响及教学目的地面辐射平衡,掌握光时、光强和光质同作物的关系,了解作物的光能利用率及提高途径。s4地面辐射和辐射差额一、地面辐射教二、大气辐射大气逆辐射大气窗大气温室效应学三、地面有效辐射四、地面辐射差额内$5辐射与农业一、光时与植物二、光时与引种三、光容强与植物四、光质与植物五、光能利用率及提高途径重点:理解地面有效辐射、地面辐射差额教学光时与光强对作物生长的影响重点难点:地面长波辐射、地面有效辐射、地面辐射差额的概念难点方法:讲授教学法,指导自学教学法及教我采用讲授法讲解地面与大气辐射这部分内容,对于辐射与农业学方的内容,由于学生在中学学了一些,因此我在教学过程中仅讲解重点法内容,然后指导学生课后自学需注意的问题,让学生发挥主体作用。概念:地面有效辐射、地面辐射差额、光合有效辐射1、光补偿点、光饱和点、光能利用率作业短日性作物南北引种会出现什么问题?2、思考题应用原理说明下列现象:3、(讨(1)大气具有温室效应。论)(2)随海拔高度的升高,地面有效辐射增大(3)晴朗微风的夜晚地面降温幅度大。光补偿点和光饱和点与作物光合效率的关系。4、5、光能利用率的提高途径。题后我在讲“地面长波辐射和地面有效辐射”的概念时,强调地面是否吸记收了大气逆辐射这一关键点来区别概念。另外,“光时与植物”中的知识应用于植保专业,如“播前晒种”。注:课后记包括学生课堂纪律,教学内容完成情况及教学体会等。第5页

2011 年 5 月 10 日 教学 目的 了解地面辐射、大气辐射,掌握天气状况对地面有效辐射的影响及 地面辐射平衡,掌握光时、光强和光质同作物的关系,了解作物的 教 学 内 容 光能利用率及提高途径。 §4 地面辐射和辐射差额 一、地面辐射 二、大气辐射 大气逆辐射 大气窗 大气温室效应 三、地面有效辐射 四、地面辐射差额 §5 辐射与农业 一、光时与植物 二、光时与引种 三、光 强与植物 四、光质与植物 五、光能利用率及提高途径 教学 重点 难点 及教 学方 法 重点:理解地面有效辐射、地面辐射差额 光时与光强对作物生长的影响 难点:地面长波辐射、地面有效辐射、地面辐射差额的概念 方法:讲授教学法,指导自学教学法 我采用讲授法讲解地面与大气辐射这部分内容,对于辐射与农业 的内容,由于学生在中学学了一些,因此我在教学过程中仅讲解重点 内容,然后指导学生课后自学需注意的问题,让学生发挥主体作用。 作业 思考 题 (讨 论) 1、概念:地面有效辐射、地面辐射差额、光合有效辐射 光补偿点、光饱和点、光能利用率 2、短日性作物南北引种会出现什么问题? 3、应用原理说明下列现象: (1) 大气具有温室效应。 (2) 随海拔高度的升高,地面有效辐射增大。 (3) 晴朗微风的夜晚地面降温幅度大。 题 后 记 4、光补偿点和光饱和点与作物光合效率的关系。 5、光能利用率的提高途径。 我在讲“地面长波辐射和地面有效辐射”的概念时,强调地面是否吸 收了大气逆辐射这一关键点来区别概念。另外,“光时与植物”中的 知识应用于植保专业,如“播前晒种”。 注:课后记包括学生课堂纪律,教学内容完成情况及教学体会等。 第 5 页

2011年5月12日理解土壤的热特性,掌握土壤水分变化对其热特性的影响;教学目的理解地面热量平衡,掌握土温时空变化状况影响因子及作用第三章温度S1下垫面和近地层温度变化的因素物质热特性1、热容量(C)2、导热率(入)3、导温率(K)教物质热传递的方式三、下垫面的热量收支差额二、学$2土壤温度内一、土温的日、年变化1、土温的日变化2、土温的年变化容二、土温的垂直变化规律及分布1、垂直变化规律2、分布类型日射型、辐射型、过渡类型重点:土壤水分对土壤特性的影响教学土温的时空变化规律及影响因子重点难点:土壤水分含量对土壤热特性的影响难点影响土温时空变化的各因子的作用及教方法:讲授教学法,多媒体教学学方学生在平时不知不觉中感受到这部分内容的一些现象,因此我法通过提问导入法引入热容量和导热率的内容,采用图示的方法剖析土温的垂直变化规律及分布类型。1、概念:热容量、导热率、导温率、温度日年较差作业土温变化幅度与快慢同热容量有什么关系?2、思考题3、绘图说明土温的垂直分布类型(讨4、原理说明下列现象:论)(1)潮湿土壤增热慢冷却也慢,干燥土壤增热快冷却也快(2)小麦冬灌可以提高地温。通过用图示、板书来讲解土温垂直变化规律,让学生一目了然,便于题后理解。讲授该内容时,我紧密结合农业生产,如“早春耙地”,取得记较好效果,完成大部分教学内容。注:课后记包括学生课堂纪律,教学内容完成情况及教学体会等。第6页

2011 年 5 月 12 日 教学 目的 理解土壤的热特性,掌握土壤水分变化对其热特性的影响; 理解地面热量平衡,掌握土温时空变化状况影响因子及作用 教 学 内 容 第三章 温度 §1 下垫面和近地层温度变化的因素 一、物质热特性 1、热容量(C)2、导热率( )3、导温率(K) 二、物质热传递的方式 三、下垫面的热量收支差额 §2 土壤温度 一、土温的日、年变化 1、土温的日变化 2、土温的年变化 二、 土温的垂直变化规律及分布 1、垂直变化规律 2、分布类型 日射型、辐射型、过渡类型 教学 重点 难点 及教 学方 法 重点:土壤水分对土壤特性的影响 土温的时空变化规律及影响因子 难点:土壤水分含量对土壤热特性的影响 影响土温时空变化的各因子的作用 方法:讲授教学法,多媒体教学 学生在平时不知不觉中感受到这部分内容的一些现象,因此我 通过提问导入法引入热容量和导热率的内容,采用图示的方法剖析 作业 思考 题 (讨 论) 土温的垂直变化规律及分布类型。 1、概念:热容量、导热率、导温率、温度日年较差 2、土温变化幅度与快慢同热容量有什么关系? 3、绘图说明土温的垂直分布类型 4、原理说明下列现象: (1)潮湿土壤增热慢冷却也慢,干燥土壤增热快冷却也快。 (2)小麦冬灌可以提高地温。 题 后 记 通过用图示、板书来讲解土温垂直变化规律,让学生一目了然,便于 理解。讲授该内容时,我紧密结合农业生产,如“早春耙地”,取得 较好效果,完成大部分教学内容。 注:课后记包括学生课堂纪律,教学内容完成情况及教学体会等。 第 6 页

2011年5月17日:了解植物生活的三基教学掌握空气温度的变化规律,了解大气稳定度:目的点温度、生物学最低温度:掌握积温的计算$3空气温度一、气温的日变化二、气温的年变化三、气温的非周期性变化四、气温的垂直变化教$4气温的绝热变化和大气稳定度学一、气温的绝热变化二、大气稳定度内S5温度与生物生命活动容植物的生命温度和三基点温度、界限温度二、三、周期性变温对植物的影响四、积温及应用五、调节温度的农业措施教学重点:气温的日、年变化的影响因子重点气温的铅直分布特点难点积温及计算及教难点:影响气温变化的各因子的作用学方空气的绝热变化、大气稳定度、积温理论法方法:讲授法(主),指导自学教学法用于调节温度的农业措施内容风和云对地表温度和气温的日变化有何影响?1、2、大气层结稳定与否的判据是什么?作业为什么纬度愈高温度年较差愈大?3、思考题积温的计算。4、(讨5、简述调节温度的农业措施论)6、解释现象:(1)高山上太阳辐射强,但气温比平地低(2)谷地平地等低洼地形中温度的日较差大“大气稳定度的判据”是难点,我用图示解释,讲解较慢题后关于“积温及计算”我结合学生专业举例,如“积温估计害虫世代数”记为该植保学生以后专业课的学习打点基础。第7页注:课后记包括学生课堂纪律,教学内容完成情况及教学体会等

2011 年 5 月 17 日 教学 目的 掌握空气温度的变化规律,了解大气稳定度;了解植物生活的三基 点温度、生物学最低温度;掌握积温的计算 教 学 内 容 §3 空气温度 一、大气的热量输送 一、气温的日变化 二、气温的年变化 三、气温的非周期性变化 四、气温的垂直变化 §4 气温的绝热变化和大气稳定度 一、气温的绝热变化 二、大气稳定度 §5 温度与生物生命活动 一、植物的生命温度和三基点温度 二、界限温度 三、周期性变温对植物的影响 四、积温及应用 五、调节温度的农业措施 教学 重点 难点 及教 学方 法 重点:气温的日、年变化的影响因子 气温的铅直分布特点 积温及计算 难点:影响气温变化的各因子的作用 空气的绝热变化、大气稳定度、积温理论 方法:讲授法(主),指导自学教学法用于调节温度的农业措施内容 作业 思考 题 (讨 论) 1、风和云对地表温度和气温的日变化有何影响? 2、大气层结稳定与否的判据是什么? 3、为什么纬度愈高温度年较差愈大? 4、积温的计算。 5、简述调节温度的农业措施 6、解释现象:(1)高山上太阳辐射强,但气温比平地低。 (2)谷地平地等低洼地形中温度的日较差大。 题 后 记 “大气稳定度的判据”是难点,我用图示解释,讲解较慢。 关于“积温及计算”我结合学生专业举例,如“积温估计害虫世代数”, 为该植保学生以后专业课的学习打点基础。 注:课后记包括学生课堂纪律,教学内容完成情况及教学体会等。 第 7 页

2011年5月19日教学掌握空气湿度的几种表示方法及有关概念目的理解空气湿度的变化规律第四章水分S1空气湿度一、空气湿度的表示方法教2、绝对湿度(a)1、水汽压(e)学相对湿度(r)4、饱和差(d)5、露点温度(ta)3、内二、低层空气湿度的变化容1、水汽压(e)的日、年变化2、相对湿度(r)的日、年变化重点:空气湿度的表示方法、变化教学难点:r的变化重点方法:讲授教学法,多媒体教学难点本次授课以老师讲课为主,通过开门见山法导入水汽压、相对及教湿度r和d等概念,采用图示的方法剖析水汽压和r的时间变化学方然后布置作业和计算题,以巩固所学内容和重要概念。法1、概念:相对湿度、饱和差、露点温度2、水汽压日变化的类型有几种?其出现的条件是什么?作业3、r日、年变化同气温的关系如何?思考题4、计算(讨(1)已知露点温度ta=10℃,饱和差d=10.6hpa,求饱和水汽压E论)和相对湿度r。(2)已知某气象站某日晚上20时气温为6.0℃,r为80%,气温在夜间下降速度为每小时1℃,假定空气中水汽含量不变,试计算夜间夜间何时成露或霜题后记从学生听课情况看,对空气湿度的重要概念能理解,但从课后作业情况反映出学生对这些概念的关系不易掌握注:课后记包括学生课堂纪律,教学内容完成情况及教学体会等。第8页

2011 年 5 月 19 日 教学 目的 掌握空气湿度的几种表示方法及有关概念 理解空气湿度的变化规律 教 学 内 容 第四章 水分 §1 空气湿度 一、空气湿度的表示方法 1、水汽压(e) 2、绝对湿度(a) 3、相对湿度(r) 4、饱和差(d) 5、露点温度(td) 二、低层空气湿度的变化 1、水汽压(e)的日、年变化 2、相对湿度(r)的日、年变化 教学 重点 难点 及教 学方 法 重点:空气湿度的表示方法、变化 难点:r 的变化 方法:讲授教学法,多媒体教学 本次授课以老师讲课为主,通过开门见山法导入水汽压、相对 湿度 r 和 d 等概念,采用图示的方法剖析水汽压和 r 的时间变化, 然后布置作业和计算题,以巩固所学内容和重要概念。 作业 思考 题 (讨 论) 1、概念:相对湿度、饱和差、露点温度 2、水汽压日变化的类型有几种?其出现的条件是什么? 3、r 日、年变化同气温的关系如何? 4、计算 (1)已知露点温度 td=10℃,饱和差 d=10.6hpa, 求饱和水汽压 E 和相对湿度 r。 (2)已知某气象站某日晚上 20 时气温为 6.0℃, r 为 80%,气温在 题 后 记 夜间下降速度为每小时 1℃, 假定空气中水汽含量不变,试计算夜间 何时成露或霜。 夜间何时成露或霜。 从学生听课情况看,对空气湿度的重要概念能理解,但从课后作业 情况反映出学生对这些概念的关系不易掌握。 注:课后记包括学生课堂纪律,教学内容完成情况及教学体会等。 第 8 页

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《农业气象学》课程教学大纲(农学院各类专业用).pdf

- 《农业信息技术》课程教学课件(讲稿)第二章 精准农业技术.pdf

- 《农业信息技术》课程教学课件(讲稿)第四章 遥感技术.pdf

- 《农业信息技术》课程教学课件(讲稿)第一章 绪论.pdf

- 《农业信息技术》课程教学课件(讲稿)第三章 全球定位系统与应用(Global Positioning System,GPS).pdf

- 《农业信息技术》课程教学课件(讲稿)第七章 作物模拟模型.pdf

- 《农业信息技术》课程教学课件(讲稿)第八章 农业专家系统.pdf

- 《农业信息技术》课程教学课件(讲稿)第六章 决策支持系统.pdf

- 《农业信息技术》课程教学课件(讲稿)第五章 地理信息系统.pdf

- 《农业信息技术》课程授课教案(石河子大学:蒋桂英).pdf

- 《农业信息技术》课程教学资源(讲义,共八章).pdf

- 《农业信息技术》课程教学大纲 Agricultural Information Technology.pdf

- 《种子生产学》课程教学资源(文献资料)水稻的一生.doc

- 《种子生产学》课程教学课件(PPT讲稿)玉米授粉过程.ppt

- 《种子生产学》课程教学课件(PPT讲稿)玉米杂交种生产技术.ppt

- 《种子生产学》课程教学课件(PPT讲稿)异花授粉农作物的种子生产(玉米种子生产技术).ppt

- 《种子生产学》课程教学课件(PPT讲稿)水稻杂交种生产技术.ppt

- 《种子生产学》课程教学课件(PPT讲稿)水稻种子生产技术.ppt

- 《种子生产学》课程教学课件(PPT讲稿)花授粉农作物种子生产技术(小麦种子生产技术).ppt

- 《种子生产学》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 种子生产原理(2/2)第三节 植物的繁殖方式与种子生产技术.ppt

- 《农业气象学》课程教学资源(文献资料)Clouds 2/2.doc

- 《农业气象学》课程教学资源(文献资料)Weather forecasting.doc

- 《农业气象学》课程教学资源(文献资料)Thunderstorms.doc

- 《农业气象学》课程教学资源(文献资料)The atmosphere.doc

- 《农业气象学》课程教学资源(文献资料)Agrometeorology.doc

- 《农业气象学》课程教学资源(文献资料)Air masses.doc

- 《农业气象学》课程教学资源(文献资料)Clouds 1/2.doc

- 《农业气象学》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 大气中的水分.ppt

- 《农业气象学》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 气压与风.ppt

- 《农业气象学》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 热量.ppt

- 《农业气象学》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 辐射.ppt

- 《农业气象学》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 天气及农业气象灾害.ppt

- 《农业气象学》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 大气.ppt

- 《农业气象学》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 气候与农业气候.ppt

- 《耕作学》课程教学大纲 Farming System(农学专业).docx

- 《耕作学》课程考试大纲 Testing Principle Farming System.pdf

- 《耕作学》课程授课教案(石河子大学:刘建国).doc

- 《耕作学》课程课程习题集(含参考答案).doc

- 《耕作学》课程教学资源(PPT课件)第十章 耕作制度发展与趋势展望.ppt

- 《耕作学》课程教学资源(PPT课件)第十一章 信息技术在现代农业中的应用.ppt