《工程热力学》课程教学实验指导书(共三个实验)

《工程热力学》课程实验指导书内蒙古科技大学能环学院流体力学与热工实验室2010年8月

1 《工程热力学》课程实验 指 导 书 内蒙古科技大学能环学院 流体力学与热工实验室 2010 年 8 月

目录实验一空气定压比热测定实验3实验二CO2p-v-t关系实验711实验三饱和蒸汽p-t关系实验2

2 目 录 实验一 空气定压比热测定实验 - 3 实验二 CO2 p-v-t 关系实验- 7 实验三 饱和蒸汽 p-t 关系实验- 11

实验一空气定压比热测定实验一、实验自的1、通过实验加深热物性实验研究方面的感性认识。促进理论联系实际,培养分析问题解决问题的能力。2、熟悉本实验中测温、测压、测热、测流量的方法。3、了解气体比热测定装置的基本原理和构造,测定空气的定压比热。二、实验原理在计算热力过程中所交换的热量时,必须知道单位数量物质的热容量,即在加热(或者冷却)过程中,使单位物质的物质量的物质温度升高(或者降低)1℃所吸收(或者放出)的热量叫比热。C=4dt气体比热与过程的特性有关,因此相应地出现了定压比热和定容比热。本实验只作定压比热。OsCpm= Gg(tz-1)式中:Cpm一一空气定压比热Qg一一干空气吸收的热量Gg一一干空气的流量2,4一一干空气加热前后的温度1、0g=0-QQ=(IU-0.001RmlI2)×10-°KJ /s3

3 实验一 空气定压比热测定实验 一、实验目的 1、通过实验加深热物性实验研究方面的感性认识。促进理论联系实际,培 养分析问题解决问题的能力。 2、熟悉本实验中测温、测压、测热、测流量的方法。 3、了解气体比热测定装置的基本原理和构造,测定空气的定压比热。 二、实验原理 在计算热力过程中所交换的热量时,必须知道单位数量物质的热容量,即在 加热(或者冷却)过程中,使单位物质的物质量的物质温度升高(或者降低)1℃ 所吸收(或者放出)的热量叫比热。 dq C dt = 。 气体比热与过程的特性有关,因此相应地出现了定压比热和定容比热。本实 验只作定压比热。 2 1 ( ) g pm Q C Gg t t = − 式中: Cpm ——空气定压比热 Qg——干空气吸收的热量 Gg——干空气的流量 2 1 t t, ——干空气加热前后的温度 1、Q Q Q g w = − 2 6 Q IU RmI KJ s ( 0.001 ) 10 / − = −

式中:I一一电流(A)V-一电压(V)Rm一一仪表内电阻(α)2、干空气流量的计算104h(1-r.)(B+x1013.6735.56PgV1000tGg =RgTo29.27(t0+273.15)4.6447×10-3r.(B+h/13.6)kg/sT(t。 + 273.15)式中:r一一水蒸汽的分压力(Pa)B一一大气压力(mmHg)h一一计量计出口处表的压力(mmH,O)一干球温度(℃)to-流入比热仪本体10升气体所需时间(s)2.水蒸气分压力r的计算:d/622r=1+d/622式中:d--含湿度d一由to、t,查含湿图可得3.水蒸气流量的计算:4

4 式中:I——电流(A) V——电压(V) Rm——仪表内电阻( ) 2、干空气流量的计算 4 10 (1 )( ) 10 13.6 735.56 1000 29.27( 0 273.15) w h r B PgV Gg RgTo t − + = + 3 0 4.6447 10 ( /13.6) / ( 273.15) w r B h kg s t − + = + 式中: w r ——水蒸汽的分压力(Pa) B——大气压力(mmHg) h——计量计出口处表的压力( mmH O2 ) 0 t ——干球温度(℃) τ——流入比热仪本体 10 升气体所需时间(s) 2.水蒸气分压力 w r 的计算: / 622 1 / 622 w d r d = + 式中:d-含湿度 d—由 0 t 、 w t 查含湿图可得 3.水蒸气流量的计算:

PV_28889X10~r(B+h/13.6) Kg/sGw =-RwTot(to + 273.15)4.水蒸气吸收的热量Qw=4.1868Gw[0.4404(t2-t)+0.00005835(t22-t°)]KJ/s三、试验仪器设备主要仪器设备有:比热仪本体、风机、流量计、稳压电源、电流表、电压表、秒表、温度计、湿度计、大气压力计算四、试验步骤1.熟悉试验仪器设备2.接通电源及测量仪表3.摘下流量计上的温度计。开动风机,调节节流阀,选择适当的流量。分别测出流量计出口空气的干、湿球温度to,%。4.将流量计上的温度计插回原处,调节节流阀,开启比热仪本体电源并逐渐升高电压。5.待出口温度稳定后,(10分钟之内无变化,即视为稳定),读取各读数6.改变气体流量,调节电压,重复几次。7.实验关闭,先关闭比热仪本体加热电源,5分钟后再关闭风机电源,整理仪器。五.实验数据记录及处理5

5 3 0 2.8889 10 ( /13.6) / ( 273.15) W w W W O P V X r B h G Kg s R T t − • + = = + 4.水蒸气吸收的热量 2 2 2 1 2 1 4.1868 [0.4404( ) 0.00005835( )] / Q G t t t t KJ s W W = − + − 三、试验仪器设备 主要仪器设备有:比热仪本体、风机、流量计、稳压电源、电流表、电压表、 秒表、温度计、湿度计、大气压力计算 四、试验步骤 1.熟悉试验仪器设备 2.接通电源及测量仪表 3.摘下流量计上的温度计。开动风机,调节节流阀,选择适当的流量。分别 测出流量计出口空气的干、湿球温度 0 , w t t 。 4.将流量计上的温度计插回原处,调节节流阀,开启比热仪本体电源并逐渐 升高电压。 5.待出口温度稳定后,(10 分钟之内无变化,即视为稳定),读取各读数 6.改变气体流量,调节电压,重复几次。 7.实验关闭,先关闭比热仪本体加热电源,5 分钟后再关闭风机电源,整理 仪器。 五.实验数据记录及处理

1.将实验数据记录到下列表格2.给据实验数据,利用已有的公式计算,求出不同温度下的空气的定压比热Cpm。六、讨论项目名称单位符号第一次第二次第三次st通过10升气体所需时间℃气体进口温度1℃气体出口温度流量计出口处的表压力hmm电加热器电压VU电加热器电流mA1℃温度计干球温度toC湿度计湿球温度tw大气压BmmHg将实验结果与教材所列物性数据警醒比较,并分析引起实验误差的因素有哪些?6

6 1.将实验数据记录到下列表格 2.给据实验数据,利用已有的公式计算,求出不同温度下的空气的定压比热 Cpm。 六、讨论 将实验结果与教材所列物性数据警醒比较,并分析引起实验误差的因素有哪 些? 项目名称 单位 符号 第一次 第二次 第三次 通过 10 升气体所需时间 S t 气体进口温度 ℃ 1 t 气体出口温度 ℃ 2 t 流量计出口处的表压力 mm h 电加热器电压 V U 电加热器电流 mA I 温度计干球温度 ℃ to 湿度计湿球温度 ℃ tw 大气压 mmHg B

实验二CO2P-V-t关系实验一.实验目的1.观察CO2气体液化过程的状态变化和经过临界状态时的气液两相模糊现象测定CO2气体变化的等温线。2.测定CO2气体变化的等温线。二.实验原理对于简单可压缩热力系统。当工质处于平衡状态时,系统内工质的PVT三个基本状态参数是从不同的方面表达了工质的状态特性。其状态参数PVT之间有F(PVT)=0或T-F(PV)或V=F(PT)的关系。即当V恒定时,P随着T增加而增加,反之,当P恒定时,V随着T的升高而增大,当温度恒定时,P随增大而减小。本实验根据T-F(V.P)在等温条件下采用变容积法测定工质CO2的P-V-T的关系。实验中由活塞压力计中的压力泵产生高压油进入高压容器和玻璃杯上中部,迫使水银进入预先装了一定量CO2气体的承受压玻璃。CO2被压缩。其压力和容积通过压力泵螺杆的前进和后退来调节。温度由恒温水浴来调节。1.比容的测定容积V由玻璃管内CO2挂的高度h来衡量。玻璃管顶端高度(取顶锥高度的1/3处测量)h"和水银面的高度h,则h=h-h=h"-0.044(m)由于玻璃管内径和截面可以认为是均匀不变的。而管内CO2的量不便测定,管内径和截面又不易测准,因而比容采用间接方法确定。已知CO2液体在20℃C,9.8MPa时的比容为0.00117(m3/kg),实地测出此状态下CO2液柱的高度hi(m)则可得:(20℃ 9.81MPa) = 4 =0.00117M所以M/A=h1/0.0017=Kh(m3/kg)在任意温度压力下CO2的比容为:k7

7 实验二 CO2P-V-t 关系实验 一.实验目的 1.观察 CO2 气体液化过程的状态变化和经过临界状态时的气液两相模糊现 象测定 CO2 气体变化的等温线。 2.测定 CO2 气体变化的等温线。 二.实验原理 对于简单可压缩热力系统。当工质处于平衡状态时,系统内工质的 P.V.T 三 个基本状态参数是从不同的方面表达了工质的状态特性。其状态参数 P.V.T 之间 有 F(P.V.T)=0 或 T=F(P.V)或 V=F(P.T)的关系。 即当 V 恒定时,P 随着 T 增加而增加,反之,当 P 恒定时,V 随着 T 的升 高而增大,当温度恒定时,P 随增大而减小。本实验根据 T=F(V.P)在等温条件下 采用变容积法测定工质 CO2 的 P-V-T 的关系。 实验中由活塞压力计中的压力泵产生高压油进入高压容器和玻璃杯上中部, 迫使水银进入预先装了一定量 CO2 气体的承受压玻璃。CO2 被压缩。其压力和容 积通过压力泵螺杆的前进和后退来调节。温度由恒温水浴来调节。 1.比容的测定 容积 V 由玻璃管内 CO2 拄的高度 h 来衡量。玻璃管顶端高度(取顶锥高度 的 1/3 处测量)h”和水银面的高度 h’,则 h=h”-h’=h”-0.044(m)由于玻璃管内径和 截面可以认为是均匀不变的。而管内 CO2 的量不便测定,管内径和截面又不易 测准,因而比容采用间接方法确定。 已知 CO2 液体在 200C,9.8MPa 时的比容为 0.00117(m3 /kg),实地测出此 状态下 CO2 液柱的高度 h1(m),则可得: (200C 9.81MPa)= 1 hA M =0.00117 所以 M/A=h1/0.0017=K 在任意温度压力下 CO2 的比容为: h k (m3 /kg)

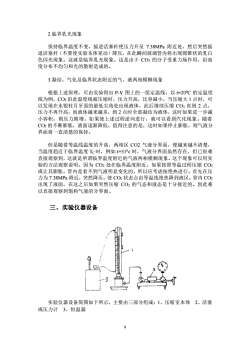

2.临界乳光现象保持临界温度不变,摇进活塞杆使压力升至7.38MPa附近处,然后突然摇退活塞杆(不要使实验本体晃动)降压,在此瞬间玻璃管内将出现圆锥状的乳白色闪光现象。这就是临界乳光现象。这是由于CO2的分子受重力场作用,沿高度分布不均匀和光的散射造成的。3.凝结、气化及临界状态附近的气、液两相模糊现象根据上述原理,可由实验得出P-V图上的一组定温线,以t=20°℃C的定温度线为例,CO2沿此温度线被压缩时,压力升高,比容减小,当压缩大1点时,可以发现在水银柱月牙面的最低尖角处出现液体,此后继续压缩CO2直到2点,压力不再升高,而液体越来越多,到2点时全部凝结为液体,这时如果进一步减小容积,则压力剧增。如果使上述过程逆向进行,就可以看到汽化现象。随着CO2的不断膨胀,液面逐渐降低,值得注意的是,这时如果停止膨胀,则气液分界面将一直清楚的保持。但是随着等温线温度的升高,两相区CO2气液分界面,便越来越不清楚当温度趋近于临界温度Tc时,例如t=31℃时,气液分界面虽然存在,但已很难直接观察到,这就是所谓临界温度附近的气液两相模糊现象。这个现象可以用实验的方法观察说明。因为CO2处在临界温度附近,如果按照等温过程压缩CO2或让其膨胀,管内是看不到气液明显变化的。所以应考虑按绝热进行。首先在压力为7.38MPa附近,突然降压,使CO2状态点由等温线绝热降到液区。管内CO2出现了液面,在这之后如果突然压缩CO2的气态和液态是十分接近的。因此难以直接观察到饱和气液的分界面。三、实验仪器设备实验仪器设备简图如下所示,主要由三部分组成:1、压缩室本体2、活塞或压力计3、恒温器8

8 2.临界乳光现象 保持临界温度不变,摇进活塞杆使压力升至 7.38MPa 附近处,然后突然摇 退活塞杆(不要使实验本体晃动)降压,在此瞬间玻璃管内将出现圆锥状的乳白 色闪光现象。这就是临界乳光现象。这是由于 CO2 的分子受重力场作用,沿高 度分布不均匀和光的散射造成的。 3.凝结、气化及临界状态附近的气、液两相模糊现象 根据上述原理,可由实验得出 P-V 图上的一组定温线,以 t=200C 的定温度 线为例,CO2 沿此温度线被压缩时,压力升高,比容减小,当压缩大 1 点时,可 以发现在水银柱月牙面的最低尖角处出现液体,此后继续压缩 CO2 直到 2 点, 压力不再升高,而液体越来越多,到 2 点时全部凝结为液体,这时如果进一步减 小容积,则压力剧增。如果使上述过程逆向进行,就可以看到汽化现象。随着 CO2 的不断膨胀,液面逐渐降低,值得注意的是,这时如果停止膨胀,则气液分 界面将一直清楚的保持。 但是随着等温线温度的升高,两相区 CO2 气液分界面,便越来越不清楚, 当温度趋近于临界温度 TC 时,例如 t=310c 时,气液分界面虽然存在,但已很难 直接观察到,这就是所谓临界温度附近的气液两相模糊现象。这个现象可以用实 验的方法观察说明。因为 CO2 处在临界温度附近,如果按照等温过程压缩 CO2 或让其膨胀,管内是看不到气液明显变化的。所以应考虑按绝热进行。首先在压 力为 7.38MPa 附近,突然降压,使 CO2 状态点由等温线绝热降到液区。管内 CO2 出现了液面,在这之后如果突然压缩 CO2 的气态和液态是十分接近的。因此难 以直接观察到饱和气液的分界面。 三、实验仪器设备 实验仪器设备简图如下所示,主要由三部分组成:1、压缩室本体 2、活塞 或压力计 3、恒温器

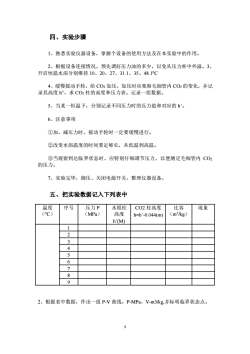

四、实验步骤1、熟悉实验仪器设备,掌握个设备的使用方法及在本实验中的作用。2、根据设备连接情况,预先调好压力油的多少,以免从压力杯中外溢。3、开启恒温水浴分别维持10、20、27、31.1、35、48.1%℃4、缓慢摇动手轮,给CO2加压,加压时应观察毛细管内CO2的变化,并记录其高度h",求CO2柱的高度和压力表。记录一组数据。5、当某一恒温下,分别记录不同压力时的压力值和对应的h。6、注意事项①加、减压力时,摇动手轮时一定要缓慢进行。②改变水浴温度的时间要足够长,从低温到高温。③当观察到达临界状态时,应特别仔细调节压力,以便测定毛细管内CO2的压力。7、实验完毕,御压、关闭电源开关,整理仪器设备。五、把实验数据记入下列表中温度序号压力P水银柱比容现象CO2柱高度(°℃)(MPa)高度(m3/kg)h=h'-0.044(m)h(M)1234567892、根据表中数据,作出一组P-V曲线,P-MPa、V-m3/kg,并标明临界状态点9

9 四、实验步骤 1、熟悉实验仪器设备,掌握个设备的使用方法及在本实验中的作用。 2、根据设备连接情况,预先调好压力油的多少,以免从压力杯中外溢。3、 开启恒温水浴分别维持 10、20、27、31.1、35、48.10C 4、缓慢摇动手轮,给 CO2 加压,加压时应观察毛细管内 CO2 的变化,并记 录其高度 h”,求 CO2 柱的高度和压力表。记录一组数据。 5、当某一恒温下,分别记录不同压力时的压力值和对应的 h’。 6、注意事项 ①加、减压力时,摇动手轮时一定要缓慢进行。 ②改变水浴温度的时间要足够长,从低温到高温。 ③当观察到达临界状态时,应特别仔细调节压力,以便测定毛细管内 CO2 的压力。 7、实验完毕,御压、关闭电源开关,整理仪器设备。 五、把实验数据记入下列表中 温度 (0C) 序号 压力 P (MPa) 水银柱 高度 h’(M) CO2 柱高度 h=h’-0.044(m) 比容 (m3 /kg) 现象 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2、根据表中数据,作出一组 P-V 曲线,P-MPa、V-m3/kg,并标明临界状态点

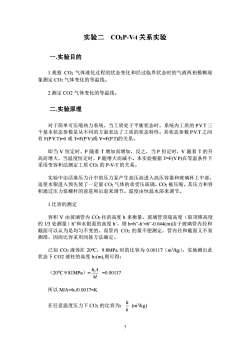

Q50℃20℃10%3hte27℃V标准曲线(P-V-T关系)10

10 标准曲线(P-V-T 关系)

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《工程热力学》课程教学课件(教案讲义)第11章 制冷循环.doc

- 《工程热力学》课程教学课件(教案讲义)第10章 动力循环.doc

- 《工程热力学》课程教学课件(教案讲义)第9章 气体的流动.doc

- 《工程热力学》课程教学课件(教案讲义)第8章 湿空气.doc

- 《工程热力学》课程教学课件(教案讲义)第7章 水蒸气.doc

- 《工程热力学》课程教学课件(教案讲义)第5章 热力学第二定律.doc

- 《工程热力学》课程教学课件(教案讲义)第4章 理想气体热力过程.doc

- 《工程热力学》课程教学课件(教案讲义)第3章 热力学第一定律.doc

- 《工程热力学》课程教学课件(教案讲义)第2章 理想气体的性质.doc

- 《工程热力学》课程教学课件(教案讲义)第1章 基本概念.doc

- 《工程热力学》课程教学课件(教案讲义)绪论(内蒙古科技大学).doc

- 《工程热力学》课程实验教学大纲 Engineering Thermodynamics.doc

- 《工程热力学》课程教学大纲 Engineering Thermodynamics.doc

- 《热工基础》课程PPT教学课件(传热学)第二章 导热基本定律和稳态导热.ppt

- 《热工基础》课程PPT教学课件(传热学)第一章 绪论.ppt

- 《热工基础》课程PPT教学课件(传热学)第三章 非稳态导热.ppt

- 《热工基础》课程PPT教学课件(传热学)第四章 对流传热原理.ppt

- 《热工基础》课程PPT教学课件(传热学)第六章 辐射传热.ppt

- 《热工基础》课程PPT教学课件(传热学)第五章 单相流体对流传热特征数关联式.ppt

- 《热工基础》课程习题集(含答案)工程热力学习题及答案.doc

- 《工程热力学》课程教学资源(例题讲解)第1章 基本概念.doc

- 《工程热力学》课程教学资源(例题讲解)第2章 理想气体的性质.doc

- 《工程热力学》课程教学资源(例题讲解)第3章 热力学第一定律.doc

- 《工程热力学》课程教学资源(例题讲解)第4章 理想气体热力过程及气体压缩.doc

- 《工程热力学》课程教学资源(例题讲解)第5章 热力学第二定律.doc

- 《工程热力学》课程教学资源(例题讲解)第7章 水蒸汽.doc

- 《工程热力学》课程教学资源(例题讲解)第8章 湿空气.doc

- 《工程热力学》课程教学资源(例题讲解)第9章 气体和蒸汽的流动.doc

- 《工程热力学》课程教学资源(例题讲解)第10章 动力循环及制冷循环.doc

- 《工程热力学》课程教学课件(PPT讲稿)绪论 Engineering Thermodynamics(内蒙古科技大学:吴晅).ppt

- 《工程热力学》课程教学课件(PPT讲稿)第1章 基本概念 Basic Concepts and Definition.ppt

- 《工程热力学》课程教学课件(PPT讲稿)第2章 理想气体的性质 Properties of Ideal Gas.ppt

- 《工程热力学》课程教学课件(PPT讲稿)第3章 热力学第一定律 First Law of Thermodynamics.ppt

- 《工程热力学》课程教学课件(PPT讲稿)第4章 理想气体的热力过程 Ideal Gas Thermodynamic Process.ppt

- 《工程热力学》课程教学课件(PPT讲稿)第5章 热力学第二定律 The Second Law of Thermodynamics.ppt

- 《工程热力学》课程教学课件(PPT讲稿)第7章 水和水蒸气的性质 Steam.ppt

- 《工程热力学》课程教学课件(PPT讲稿)第8章 湿空气 Air.ppt

- 《工程热力学》课程教学课件(PPT讲稿)第9章 气体和蒸气的流动 Gas and Steam Flow.ppt

- 《工程热力学》课程教学课件(PPT讲稿)第10章 动力循环.ppt

- 《工程热力学》课程教学课件(PPT讲稿)第11章 制冷(致冷)循环.ppt