安徽大学:《中国法制史》课程授课教案(西周的的婚姻法律制度、汉代的司法制度之春秋决狱)

安徽大学本科教学课程教案笃博至至超0行学墅诚中国法制史课程名称:课程代码:ZJ49003法学院开课单位:沈岚授课教师:副教授/博士职称/学位:开课时间:二o一二至二o一三学年第二_学期2012级法学专业开课专业级班级:

安徽大学本科教学课程教案 课程名称: 中国法制史 课程代码: ZJ49003 开课单位: 法学院 授课教师: 沈 岚 职称/学位: 副教授/博士 开课时间: 二○一二 至 二○一三 学年第 二 学期 开课专业级班级: 2012 级法学专业

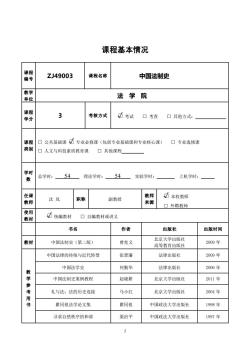

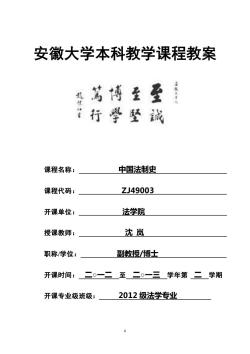

课程基本情况课程ZJ49003课程名称中国法制史编号教学法学院单位课程3考核方式凸考试口考查口其他方式:学分课程口公共基础课凸专业必修课(包括专业基础课和专业核心课)口专业选修课类别口人文与科技素质教育课口其他课程总学时:5454理论学时:实验学时:上机学时:任课教师边本校教师沈岚职称副教授教师来源口外聘教师使用统编教材自编教材或讲义教材书名作者出版社出版时间北京大学出版社教材曾宪义2009 年中国法制史(第二版)高等教育出版社中国法律的传统与近代转型张晋藩法律出版社2009 年何勤华中国法学史法律出版社2006年教数学参考用书中国法制史案例教程赵晓耕北京大学出版社2011 年马小红礼与法:法的历史连接北京大学出版社2004 年瞿同祖法学论文集翟同祖中国政法大学出版社1998年寻求自然秩序的和谐梁治平中国政法大学出版社1997 年2

2 课程基本情况 课程 编号 ZJ49003 课程名称 中国法制史 教学 单位 法 学 院 课程 学分 3 考核方式 考试 □ 考查 □ 其他方式: 课程 类别 □ 公共基础课 专业必修课(包括专业基础课和专业核心课) □ 专业选修课 □ 人文与科技素质教育课 □ 其他课程 学时 数 总学时: 54 理论学时: 54 实验学时: 上机学时: 任课 教师 沈 岚 职称 副教授 教师 来源 本校教师 □ 外聘教师 使用 教材 统编教材 □ 自编教材或讲义 书名 作者 出版社 出版时间 教材 中国法制史(第二版) 曾宪义 北京大学出版社 高等教育出版社 2009 年 教 学 参 考 用 书 中国法律的传统与近代转型 张晋藩 法律出版社 2009 年 中国法学史 何勤华 法律出版社 2006 年 中国法制史案例教程 赵晓耕 北京大学出版社 2011 年 礼与法:法的历史连接 马小红 北京大学出版社 2004 年 瞿同祖法学论文集 瞿同祖 中国政法大学出版社 1998 年 寻求自然秩序的和谐 梁治平 中国政法大学出版社 1997 年

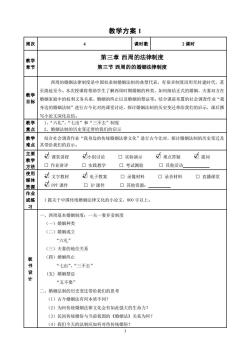

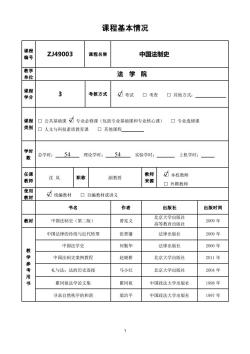

教学方案1周次课时数42 课时第三章西周的法律制度教学章节第三节 西周的的婚姻法律制度西周的婚姻法律制度是中国奴隶制婚姻法制的典型代表,有很多制度沿用至封建时代;甚至绵延至今。本次授课将帮助学生了解西周时期婚姻的种类、如何缔结正式的婚姻、夫妻双方在教学婚姻家庭中的权利义务关系、婚姻的终止以及婚姻的禁忌等。结合课前布置的社会调查作业“我目标身边的婚姻法制”进行古今比对的课堂讨论,探讨婚姻法制的历史变迁带给我们的启示,课后撰写小论文深化总结。教学1、“六礼”“七出”和“三不去”制度重点2、婚姻法制的历史变迁带给我们的启示教学结合社会调查作业“我身边的传统婚姻法律文化”进行古今比对,探讨婚姻法制的历史变迁及难点其带给我们的启示主要课堂讲授乙小组讨论边难点答疑提间口实验演示#送国精#口作业讲评口实践教学口考试测验口其他活动边文字教材边电子教案口录像材料口录音材料口直播课堂边 PPT 课件IP课件其他资源:1篇关于中国传统婚姻法律文化的小论文,800字以上。国:西周基本婚姻制度:一夫一妻多妾制度(一)婚姻种类(二)婚姻成立“六礼”(三)夫妻的地位关系(四)婚姻终止板书设计“七出”“三不去”(五)婚姻禁忌“五不娶”二、婚姻法制的历史变迁带给我们的思考(1)古今婚姻法有何本质不同?(2)为何传统婚姻法律文化会有如此强大的生命力?(3)民间传统婚俗与当前我国的《婚姻法》关系为何?(4)我们今天的法制应如何对待传统婚俗?

3 教学方案 1 周次 4 课时数 2 课时 教学 章节 第三章 西周的法律制度 第三节 西周的的婚姻法律制度 教学 目标 西周的婚姻法律制度是中国奴隶制婚姻法制的典型代表,有很多制度沿用至封建时代,甚 至绵延至今。本次授课将帮助学生了解西周时期婚姻的种类、如何缔结正式的婚姻、夫妻双方在 婚姻家庭中的权利义务关系、婚姻的终止以及婚姻的禁忌等。结合课前布置的社会调查作业“我 身边的婚姻法制”进行古今比对的课堂讨论,探讨婚姻法制的历史变迁带给我们的启示,课后撰 写小论文深化总结。 教学 重点 1、“六礼”、“七出”和“三不去”制度 2、婚姻法制的历史变迁带给我们的启示 教学 难点 结合社会调查作业“我身边的传统婚姻法律文化”进行古今比对,探讨婚姻法制的历史变迁及 其带给我们的启示。 主要 教学 方法 课堂讲授 小组讨论 □ 实验演示 难点答疑 提问 □ 作业讲评 □ 实践教学 □ 考试测验 □ 其他活动 使用 媒体 资源 文字教材 电子教案 □ 录像材料 □ 录音材料 □ 直播课堂 PPT 课件 □ IP 课件 □ 其他资源: 作业 或练 习 1 篇关于中国传统婚姻法律文化的小论文,800 字以上。 板 书 设 计 一、西周基本婚姻制度:一夫一妻多妾制度 (一)婚姻种类 (二)婚姻成立 “六礼” (三)夫妻的地位关系 (四)婚姻终止 “七出”、“三不去” (五) 婚姻禁忌 “五不娶” 二、婚姻法制的历史变迁带给我们的思考 (1)古今婚姻法有何本质不同? (2)为何传统婚姻法律文化会有如此强大的生命力? (3)民间传统婚俗与当前我国的《婚姻法》关系为何? (4)我们今天的法制应如何对待传统婚俗?

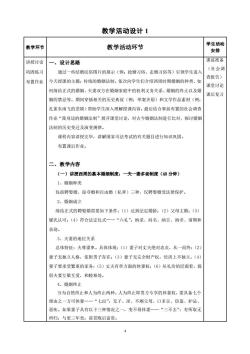

教学活动设计1学生活动教学环节教学活动环节安排课前准备讲授讨论一、设计思路(社会调巩固练习通过一些结婚民俗图片的展示(例:抢婚习俗、走婚习俗等)引领学生进入查报告)今天授课的主题:传统的婚姻法制。依次向学生们介绍西周时期婚姻的种类、如布置作业课堂讨论何缔结正式的婚姻、夫妻双方在婚姻家庭中的权利义务关系、婚姻的终止以及婚课后复习姻的禁忌等。期间穿插相关的历史典故(例:举案齐眉)和文学作品素材(例:孔雀东南飞的悲剧)帮助学生深入理解授课内容。最后结合事前布置的社会调查作业“我身边的婚姻法制”展开课堂讨论,对古今婚姻法制进行比对,探讨婚姻法制的历史变迁及演变规律课程内容讲授完毕,讲解国家司法考试的有关题目进行知识巩固。布置课后作业。二、教学内容(一)讲授西周的基本婚姻制度:一夫一妻多妾制度(40分钟)1、婚姻种类包括聘娶婚、掠夺婚和自由婚(私奔)三种,仅聘娶婚受法律保护。2、婚姻成立缔结正式的聘娶婚需要如下条件:(1)达到法定婚龄:(2)父母主婚;(3)媒氏认可;(4)符合法定仪式一—“六礼":纳采、问名、纳吉、纳币、请期和亲迎。3、夫妻的地位关系总体特征:夫尊妻卑。具体体现:(1)妻子对丈夫绝对忠贞,从一而终:(2)妻子无独立人格,依附男子存在:(3)妻子无完全财产权,经济上不独立:(4)妻子要承受繁重的家务;(5)丈夫有单方面的休妻权:(6)从礼治的层面看,提倡夫妻互敬互爱,和睦相处。4、婚姻终止分为自然终止和人为终止两种。人为终止即男方专享的休妻权,需具备七个理由之一方可休妻七出”:无子、淫、不顺父母、口多言、窃盗、妒忌、恶疾。如果妻子具有以下三种情况之一,变不得休妻一一“三不去”有所取无所归;与更三年丧:前贫贱后富贵

4 教学活动设计 1 教学环节 教学活动环节 学生活动 安排 讲授讨论 巩固练习 布置作业 一、设计思路 通过一些结婚民俗图片的展示(例:抢婚习俗、走婚习俗等)引领学生进入 今天授课的主题:传统的婚姻法制。依次向学生们介绍西周时期婚姻的种类、如 何缔结正式的婚姻、夫妻双方在婚姻家庭中的权利义务关系、婚姻的终止以及婚 姻的禁忌等。期间穿插相关的历史典故(例:举案齐眉)和文学作品素材(例: 孔雀东南飞的悲剧)帮助学生深入理解授课内容。最后结合事前布置的社会调查 作业“我身边的婚姻法制”展开课堂讨论,对古今婚姻法制进行比对,探讨婚姻 法制的历史变迁及演变规律。 课程内容讲授完毕,讲解国家司法考试的有关题目进行知识巩固。 布置课后作业。 二、教学内容 (一)讲授西周的基本婚姻制度:一夫一妻多妾制度(40 分钟) 1、婚姻种类 包括聘娶婚、掠夺婚和自由婚(私奔)三种,仅聘娶婚受法律保护。 2、婚姻成立 缔结正式的聘娶婚需要如下条件:(1)达到法定婚龄;(2)父母主婚;(3) 媒氏认可;(4)符合法定仪式——“六礼”:纳采、问名、纳吉、纳币、请期和 亲迎。 3、夫妻的地位关系 总体特征:夫尊妻卑。具体体现:(1)妻子对丈夫绝对忠贞,从一而终;(2) 妻子无独立人格,依附男子存在;(3)妻子无完全财产权,经济上不独立;(4) 妻子要承受繁重的家务;(5)丈夫有单方面的休妻权;(6)从礼治的层面看,提 倡夫妻互敬互爱,和睦相处。 4、婚姻终止 分为自然终止和人为终止两种。人为终止即男方专享的休妻权,需具备七个 理由之一方可休妻——“七出”:无子、淫、不顺父母、口多言、窃盗、妒忌、 恶疾。如果妻子具有以下三种情况之一,变不得休妻——“三不去”:有所取无 所归;与更三年丧;前贫贱后富贵。 课前准备 (社会调 查报告) 课堂讨论 课后复习

5、婚姻禁忌即不得成立聘娶婚的情形。(1)同姓不婚;(2)居尊亲丧,不得嫁娶;(3)等级身份不同,不得嫁娶;(4)对于贵族男子而言,还要遵循“五不娶":道家子不娶,乱家子不娶,世有刑人不娶,世有恶疾不娶,丧妇长子不娶(二)课堂讨论(35分钟)先请几位同学汇报社会调查的结论和心得,并作出积极评价。然后引导学生们进行婚姻法制的古今比较,进而提出几个问题请大家讨论:(1)古今婚姻法有何本质不同?(2)为何传统婚姻法律文化会有如此强大的生命力?(2)民间传统婚俗与当前我国的《婚姻法》关系为何?(3)我们今天的法制应如何对待传统婚俗?讨论时教师要把控好时间,并做好归纳总结,注意不要把自己的观点当成结论,而应引导学生独立思考。(三)巩固练习(2分钟)围绕2008 年司考真题讲解进行知识巩固。(四)布置作业(3分钟)结合调查报告和课堂讨论,撰写关于中国传统婚姻法律文化的小论文,800字以上。三、效果婚姻法制相较于其他法制更贴近民众的生活,也更多地受到传统文化的影响,当今社会(尤其是农村地区)随处可见传统婚姻观念及制度的影响。有了事前社会调查的准备性工作,又是喜闻乐见的话题,应该会激发学生们的兴趣,授课教师也要适时与学生互动,争取良好的教学效果。四、教学设计关键点课前的社会调查很重要,是直接激发学生学习兴趣的关键点;课堂的讨论是核心,是古为今鉴、学以致用的直接展示;课后的论文作业则是引导学生进行深度思考,训练他们从现象到本质的归纳式研究思维模式。五、改革与提高设想社会调查的规范性还不够,以后应加强事前组织和指导,这样可以取得更好的教学效果。另外可尝试通过课前指导和准备,由学生来教学,增加教学多样性。5

5 5、婚姻禁忌 即不得成立聘娶婚的情形。(1)同姓不婚;(2)居尊亲丧,不得嫁娶;(3) 等级身份不同,不得嫁娶;(4)对于贵族男子而言,还要遵循“五不娶”:逆家 子不娶,乱家子不娶,世有刑人不娶,世有恶疾不娶,丧妇长子不娶。 (二)课堂讨论(35 分钟) 先请几位同学汇报社会调查的结论和心得,并作出积极评价。然后引导学生 们进行婚姻法制的古今比较,进而提出几个问题请大家讨论:(1)古今婚姻法有 何本质不同?(2)为何传统婚姻法律文化会有如此强大的生命力?(2)民间传 统婚俗与当前我国的《婚姻法》关系为何?(3)我们今天的法制应如何对待传 统婚俗?讨论时教师要把控好时间,并做好归纳总结,注意不要把自己的观点当 成结论,而应引导学生独立思考。 (三)巩固练习(2 分钟) 围绕 2008 年司考真题讲解进行知识巩固。 (四)布置作业(3 分钟) 结合调查报告和课堂讨论,撰写关于中国传统婚姻法律文化的小论文,800 字以上。 三、效果 婚姻法制相较于其他法制更贴近民众的生活,也更多地受到传统文化的影 响,当今社会(尤其是农村地区)随处可见传统婚姻观念及制度的影响。有了事 前社会调查的准备性工作,又是喜闻乐见的话题,应该会激发学生们的兴趣,授 课教师也要适时与学生互动,争取良好的教学效果。 四、教学设计关键点 课前的社会调查很重要,是直接激发学生学习兴趣的关键点;课堂的讨论是 核心,是古为今鉴、学以致用的直接展示;课后的论文作业则是引导学生进行深 度思考,训练他们从现象到本质的归纳式研究思维模式。 五、改革与提高设想 社会调查的规范性还不够,以后应加强事前组织和指导,这样可以取得更好 的教学效果。另外可尝试通过课前指导和准备,由学生来教学,增加教学多样性

安徽大学本科教学课程教案万博至至超高福行学墅诚中国法制史课程名称:课程代码:ZJ49003法学院开课单位:沈岚授课教师:副教授/博士职称/学位:二o-=至二o一三学年第二学期开课时间:2012级法学专业开课专业级班级:E

6 安徽大学本科教学课程教案 课程名称: 中国法制史 课程代码: ZJ49003 开课单位: 法学院 授课教师: 沈 岚 职称/学位: 副教授/博士 开课时间: 二○一二 至 二○一三 学年第 二 学期 开课专业级班级: 2012 级法学专业

课程基本情况课程ZJ49003课程名称中国法制史编号法学院3考核方式 考试口考查口其他方式:课程公共基础课凸专业必修课(包括专业基础课和专业核心课)口专业选修课类别人文与科技素质教育课口其他课程5454总学时:理论学时:实验学时:上机学时:在课教师边本校教师沈岚职称副教授数师来源口外聘教师使用 统编教材口自编教材或讲义教材书名作者出版社出版时间北京大学出版社教材2009 年中国法制史(第二版)曾宪义高等教育出版社中国法律的传统与近代转型张晋藩2009 年法律出版社何勤华中国法学史法律出版社2006 年教学参考赵晓耕2011年中国法制史案例教程北京大学出版社马小红礼与法:法的历史连接北京大学出版社2004 年用书翟同祖法学论文集翟同祖中国政法大学出版社1998年寻求自然秩序的和谐梁治平中国政法大学出版社1997年7

7 课程基本情况 课程 编号 ZJ49003 课程名称 中国法制史 教学 单位 法 学 院 课程 学分 3 考核方式 考试 □ 考查 □ 其他方式: 课程 类别 □ 公共基础课 专业必修课(包括专业基础课和专业核心课) □ 专业选修课 □ 人文与科技素质教育课 □ 其他课程 学时 数 总学时: 54 理论学时: 54 实验学时: 上机学时: 任课 教师 沈 岚 职称 副教授 教师 来源 本校教师 □ 外聘教师 使用 教材 统编教材 □ 自编教材或讲义 书名 作者 出版社 出版时间 教材 中国法制史(第二版) 曾宪义 北京大学出版社 高等教育出版社 2009 年 教 学 参 考 用 书 中国法律的传统与近代转型 张晋藩 法律出版社 2009 年 中国法学史 何勤华 法律出版社 2006 年 中国法制史案例教程 赵晓耕 北京大学出版社 2011 年 礼与法:法的历史连接 马小红 北京大学出版社 2004 年 瞿同祖法学论文集 瞿同祖 中国政法大学出版社 1998 年 寻求自然秩序的和谐 梁治平 中国政法大学出版社 1997 年

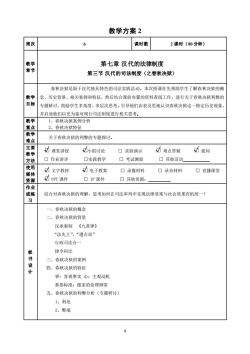

教学方案2课时数周次2课时(80分钟)6第七章汉代的法律制度第三节汉代的司法制度(之春秋决狱)春秋决狱是始于汉代独具特色的司法实践活动。本次授课首先帮助学生了解春秋决狱的概教学念、历史背景、相关案例和特征,然后结合课前布置的资料查阅工作,进行关于春秋决狱利弊的目标专题研讨,鼓励学生多角度、多层次思考,引导他们由表及里地认识春秋决狱这一特定历史现象,并启迪他们以史为鉴对现行司法制度进行相关思考。国1、春秋决狱案例分析2、春秋决狱特征关于春秋决狱的利弊的专题探讨。#装 课堂讲授边小组讨论边难点答疑提间口实验演示口作业讲评口实践教学口考试测验口其他活动文字教材边电子教案口录像材料口录音材料口直播课堂边 PPT 课件口IP课件口其他资源:结合对春秋决狱的理解,思考如何在司法审判中实现法律效果与社会效果有机统一?、春秋决狱的概念二、春秋决狱的背景汉承秦制《九章律》“法先王”“遵古训”行政司法合一板书设计律令科比三、春秋决狱的案例四、春秋决狱的特征事:客观事实心:主观动机善恶标准:儒家的伦理纲常五、春秋决狱的利弊分析(专题研讨)1、利处2、弊端8

8 教学方案 2 周次 6 课时数 2 课时(80 分钟) 教学 章节 第七章 汉代的法律制度 第三节 汉代的司法制度(之春秋决狱) 教学 目标 春秋决狱是始于汉代独具特色的司法实践活动。本次授课首先帮助学生了解春秋决狱的概 念、历史背景、相关案例和特征,然后结合课前布置的资料查阅工作,进行关于春秋决狱利弊的 专题研讨,鼓励学生多角度、多层次思考,引导他们由表及里地认识春秋决狱这一特定历史现象, 并启迪他们以史为鉴对现行司法制度进行相关思考。 教学 重点 1、春秋决狱案例分析 2、春秋决狱特征 教学 难点 关于春秋决狱的利弊的专题探讨。 主要 教学 方法 课堂讲授 小组讨论 □ 实验演示 难点答疑 提问 □ 作业讲评 □实践教学 □ 考试测验 □ 其他活动 使用 媒体 资源 文字教材 电子教案 □ 录像材料 □ 录音材料 □ 直播课堂 PPT 课件 □ IP 课件 □ 其他资源: 作业 或练 习 结合对春秋决狱的理解,思考如何在司法审判中实现法律效果与社会效果有机统一? 板 书 设 计 一、春秋决狱的概念 二、春秋决狱的背景 汉承秦制 《九章律》 “法先王”,“遵古训” 行政司法合一 律令科比 三、春秋决狱的案例 四、春秋决狱的特征 事:客观事实 心:主观动机 善恶标准:儒家的伦理纲常 五、春秋决狱的利弊分析(专题研讨) 1、利处 2、弊端

教学活动设计2学生活动教学活动环节教学环节安排课前预习一、设计思路讲授新知课堂讨论第一节课讲授关于春秋决狱的基本知识。首先通过设问方式引导学生学习春专题研讨课后复习秋决狱的概念及背景。简要地从推行新政、立法障碍及司法实践等三个方面分析巩固练习导致春秋决狱出现的特定历史背景。然后导入两个经典案例,经由案例分析,使学生们对春秋决狱有较为直观的认识。在对第二个案例的分析中引出“原心定罪”理论,从而进入下一内容一“春秋决狱的特征”的学习。通过引用史料原文,论证春秋决狱的特征在于:兼顾主客观条件的基础上强调“原心定罪”,即定罪量刑重在考评当事人主观动机是否符合儒家的纲常伦理。第二节课对春秋决狱的利弊进行专题研讨,分两个组同时进行,一组讨论春秋决狱的积极意义,另一组讨论春秋决狱的弊端所在。每组研讨完毕,分别选出一名代表,汇报研讨所得的结论。每组同学均可以对另一组的结论提问,汇报人及其所在组员予以回应,分歧较大可以现场论辩。最终教师归纳总结,展示事先准备好的内容详实,图文并茂的总结材料,帮助学生理清思路,丰富知识。注意向学生介绍学界的代表性观点并加以评析,引导学生思考春秋决狱的历史价值,尤其注意要恰当地联系现代法律制度和原则,进行古今关照,如比较西汉的《春秋决事比》与最高人民法院新近颁布的两批“指导性案例”,就判例法角度言二者有何异同。课程内容讲授完毕,讲解国家司法考试的有关题目进行知识巩固。最后布置课后思考题。二、教学内容(一)春秋决狱的概念(5分钟)始于西汉中期,以《春秋》等儒家经典中的原则和精神作为判案依据的司法实践活动,又称“经义决狱”或“引经决狱”。介绍并分析概念,引导学生重点关注“西汉中期”、“《春秋》”及“司法实践”三个关键词。用提问的方式带领学生进入下一个内容的学习。(二)春秋决狱的背景(10分钟)从推行新政、立法障碍及司法实践等三个方面分析导致春秋决狱出现的特定历史背景,解析的同时也恰好完成对概念中三个关键词的答疑。其间穿插复习前面学过的知识点:汉代主要的法律形式一一律、令、科、比

9 教学活动设计 2 教学环节 教学活动环节 学生活动 安排 讲授新知 专题研讨 巩固练习 一、设计思路 第一节课讲授关于春秋决狱的基本知识。首先通过设问方式引导学生学习春 秋决狱的概念及背景。简要地从推行新政、立法障碍及司法实践等三个方面分析 导致春秋决狱出现的特定历史背景。然后导入两个经典案例,经由案例分析,使 学生们对春秋决狱有较为直观的认识。在对第二个案例的分析中引出“原心定罪” 理论,从而进入下一内容——“春秋决狱的特征”的学习。通过引用史料原文, 论证春秋决狱的特征在于:兼顾主客观条件的基础上强调“原心定罪”,即定罪 量刑重在考评当事人主观动机是否符合儒家的纲常伦理。 第二节课对春秋决狱的利弊进行专题研讨,分两个组同时进行,一组讨论春 秋决狱的积极意义,另一组讨论春秋决狱的弊端所在。每组研讨完毕,分别选出 一名代表,汇报研讨所得的结论。每组同学均可以对另一组的结论提问,汇报人 及其所在组员予以回应,分歧较大可以现场论辩。最终教师归纳总结,展示事先 准备好的内容详实,图文并茂的总结材料,帮助学生理清思路,丰富知识。注意 向学生介绍学界的代表性观点并加以评析,引导学生思考春秋决狱的历史价值, 尤其注意要恰当地联系现代法律制度和原则,进行古今关照,如比较西汉的《春 秋决事比》与最高人民法院新近颁布的两批“指导性案例”,就判例法角度言二 者有何异同。 课程内容讲授完毕,讲解国家司法考试的有关题目进行知识巩固。 最后布置课后思考题。 二、教学内容 (一)春秋决狱的概念(5 分钟) 始于西汉中期,以《春秋》等儒家经典中的原则和精神作为判案依据的司法 实践活动,又称“经义决狱”或“引经决狱”。介绍并分析概念,引导学生重点 关注“西汉中期”、“《春秋》”及“司法实践”三个关键词。用提问的方式带领学 生进入下一个内容的学习。 (二)春秋决狱的背景(10 分钟) 从推行新政、立法障碍及司法实践等三个方面分析导致春秋决狱出现的特定 历史背景,解析的同时也恰好完成对概念中三个关键词的答疑。其间穿插复习前 面学过的知识点:汉代主要的法律形式——律、令、科、比。 课前预习 课堂讨论 课后复习

(三)春秋决狱的案例考察(15分钟)通过对两个经典案例的介绍,使学生们对春秋决狱有较为直观的认识,在对第二个案例的分析中引出“原心定罪”理论,从而进入下一个内容的学习。(四)春秋决狱的特征(10分钟)通过引用《春秋繁露》的原文,论证春秋决狱的特征在于:兼顾主客观条件的基础上强调“原心定罪”,即定罪量刑重在考评当事人主观动机是否符合儒家的三纲五常。(五)专题研讨:春秋决狱的利弊(35分钟)在总结学生研讨的结论基础上梳理学界的某些代表性观点并作出评析,引导学生思考春秋决狱的历史价值。就消极方面言:一则,春秋决狱导致有法不依,削弱了制定法的权威性;二则,春秋决狱的法律标准不明确,导致了审判的随意性。就积极方面言:一则,春秋决狱有利于解决儒家法律思想与法家法律制度之间的矛盾,减轻法家法制的残酷性,稳定统治;二则,它创制了若干司法准则,推动了中国封建法治文明的进程;三则,它还创设了一种平衡情与法的审判技术,以促进裁判之法律效果与社会效果的统一,有利于社会的和谐稳定。四则,它还为我们提供了一种法学方法论的启示,利于填补法律的隐形漏洞,促进个案公正。(六)巩固练习(3分钟)围绕历年司考真题讲解进行知识巩固。(七)布置思考题(2分钟)结合对春秋决狱的理解,思考如何在司法审判中实现法律效果与社会效果有机统一?三、教学效果由于事前布置给学生有相关的资料阅读任务,使其有机会展示自身的才能,学生既有压力也有动力,加上知识点的讲解也是由浅入深,又能深化联系当前我国司法实践,所以应该会激发学生们的兴趣,授课教师也要适时与学生互动,争取良好的教学效果。四、教学设计关键点两个案例的选择很关键,既要典型又要便于讲解。讨论主题的选择也很关键,资料要丰富易得,又要做到古今适度关照,这样才有利于学生更透彻地了解历史,认知当今。五、改革与提高设想可尝试模拟古代法庭,让学生扮演相关角色,增加教学的生动性。10

10 (三)春秋决狱的案例考察(15 分钟) 通过对两个经典案例的介绍,使学生们对春秋决狱有较为直观的认识,在对 第二个案例的分析中引出“原心定罪”理论,从而进入下一个内容的学习。 (四)春秋决狱的特征(10 分钟) 通过引用《春秋繁露》的原文,论证春秋决狱的特征在于:兼顾主客观条件 的基础上强调“原心定罪”,即定罪量刑重在考评当事人主观动机是否符合儒家 的三纲五常。 (五)专题研讨:春秋决狱的利弊(35 分钟) 在总结学生研讨的结论基础上梳理学界的某些代表性观点并作出评析,引导 学生思考春秋决狱的历史价值。就消极方面言:一则,春秋决狱导致有法不依, 削弱了制定法的权威性;二则,春秋决狱的法律标准不明确,导致了审判的随意 性。就积极方面言:一则,春秋决狱有利于解决儒家法律思想与法家法律制度之 间的矛盾,减轻法家法制的残酷性,稳定统治;二则,它创制了若干司法准则, 推动了中国封建法治文明的进程;三则,它还创设了一种平衡情与法的审判技术, 以促进裁判之法律效果与社会效果的统一,有利于社会的和谐稳定。四则,它还 为我们提供了一种法学方法论的启示,利于填补法律的隐形漏洞,促进个案公正。 (六)巩固练习(3 分钟) 围绕历年司考真题讲解进行知识巩固。 (七)布置思考题(2 分钟) 结合对春秋决狱的理解,思考如何在司法审判中实现法律效果与社会效果有 机统一? 三、教学效果 由于事前布置给学生有相关的资料阅读任务,使其有机会展示自身的才能, 学生既有压力也有动力,加上知识点的讲解也是由浅入深,又能深化联系当前我 国司法实践,所以应该会激发学生们的兴趣,授课教师也要适时与学生互动,争 取良好的教学效果。 四、教学设计关键点 两个案例的选择很关键,既要典型又要便于讲解。讨论主题的选择也很关键, 资料要丰富易得,又要做到古今适度关照,这样才有利于学生更透彻地了解历史, 认知当今。 五、改革与提高设想 可尝试模拟古代法庭,让学生扮演相关角色,增加教学的生动性

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 安徽大学:《中国法制史》课程教学大纲 China legal system history.doc

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第24讲 涉外民事诉讼特别规定.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第23讲 执行救济.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第22讲 执行措施.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第21讲 执行总则.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第15讲 第三人撤销之诉.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第18讲 执行异议之诉.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第16讲 民事公益诉讼.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第十七章 特别程序.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第十六章 督促程序与公示催告程序.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第十五章 审判监督程序.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第十四章 第二审程序.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第十三章 民事判决、裁定、决定与调解书.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第十二章 简易程序.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第十一章 第一审普通程序.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第十章 诉讼保障制度.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第八章 民事诉讼证明.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 民事诉讼证据.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 管辖.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第九章 当事人与诉讼代理人.ppt

- 安徽大学:《刑法学》课程教学大纲.pdf

- 安徽大学:《刑法学》课程授课教案(讲义,含总论及分论两部分).doc

- 安徽大学:《刑事诉讼法学》课程授课教案(授课教师:刘少军).doc

- 安徽大学:《刑事诉讼法学》课程教学大纲.doc

- 安徽大学:《刑法学》课程教学大纲(负责人:张晶).pdf

- 安徽大学:《刑法学》课程授课教案(犯罪学).pdf

- 安徽大学:《刑法学》课程学习综合训练习题(含参考答案).pdf

- 安徽大学:《经济法学》课程教学大纲.doc

- 安徽大学:《经济法学》课程授课教案.doc

- 安徽大学:《经济法学》课程试卷试题库(无答案).pdf

- 安徽大学:《行政法学与行政诉讼法学》课程教学大纲(负责人:陈宏光).pdf

- 安徽大学:《行政法学与行政诉讼法学》课程授课教案2.doc

- 安徽大学:《行政法学与行政诉讼法学》课程授课教案4.doc

- 安徽大学:《行政法学与行政诉讼法学》课程授课教案3.doc

- 安徽大学:《行政法学与行政诉讼法学》课程授课教案1.doc

- 安徽大学:《行政法学与行政诉讼法学》课程授课教案8.doc

- 安徽大学:《行政法学与行政诉讼法学》课程授课教案6.doc

- 安徽大学:《行政法学与行政诉讼法学》课程授课教案7.doc

- 安徽大学:《行政法学与行政诉讼法学》课程授课教案5.doc

- 安徽大学:《行政法学与行政诉讼法学》课程授课教案10.doc