中南财经政法大学:《中国法律史》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 东周

第四章春秋战国法制 。第一节春秋战国时期的立法活动 一、社会转型与法律变革二、 立法原则 ·第二节春秋时期的法律制度 ·一、“礼崩乐坏”与成文法公布 ·二、诸侯国法律主要内容 ·第三节战国时期的法律制度 一、 诸侯国法律变革二、《法经》三、商鞅变法

• 第一节 春秋战国时期的立法活动 • 一、社会转型与法律变革 二、立法原则 • 第二节 春秋时期的法律制度 • 一、“礼崩乐坏”与成文法公布 • 二、诸侯国法律主要内容 • 第三节 战国时期的法律制度 • 一、诸侯国法律变革 二、《法经》 三、商鞅变法 第四章 春秋战国法制

第四章春秋战国法制 第一节立法活动 社会转型与法律变革 二 立法原侧 春秋战国时期是中国历史上的一个非常重要的时期。“春秋”本是东周列国 国史的通称;孔子删定鲁国国史《春秋》一书,其记事始于鲁隐公元年(前722 年),终于鲁哀公十四年(前481年),其时间大致为周平王东迁(前770年)至三 家分晋(前453年)之间。于是人们就把这一时期称为“春秋时期”。“战国”本来 是人们对先秦末期诸侯混战局面的概括,但自汉人刘向汇编《战国策》以后,人们 便习惯于把三家分晋、七雄并立局面形成之后直至秦统一中国之前这一时期称 为“战国时代

第四章 春秋战国法制 第一节 立法活动 一、社会转型与法律变革 二、立法原则

社会转型: 春秋战国时期是中国奴隶社会向封建社会转型的时期。这种转型又决 定着法律的变革一变革奴隶制法律,诞生封建制法律。 (一)社会转型 春秋战国时期的社会转型,突出表现在经济、政治、文化各方面。引 起奴隶制经济向封建制经济转型的首先是生产工具。春秋时期在农具方面 已经采用铁制工具,铁制农具的使用大大提高了劳动生产率。到了战国时 期,由于铁矿的开发和治铁技术进一步发展,铁制工具已在当时包括农业 贵族沦为农民,有些奴隶主变为地主,有些奴非成了农民,等等。 生产在内的各种生产领域普遍使用。耕牛使用推广,并与铁制工具结合起 “随着经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变 来使用后,劳动生产率大大提升。生产力水平的提高,使原有的士地所有革。”①春秋时期也是如此。周天子已无以往的权势,王室在微。大权务 制形式并田制受到冲击,趋向解体。阶级关系也在发生变化,一些奴求主落,各大诸候争霸。春秋时期的政治制度虽是世族世官制度,但这一制度 受到郡县制很大的挑战。晋、楚等国开始建立县制,晋、吴等国开始设立 郡制。到了战国,社会转型速度加快。在诸侯国,国君之下建立起以相将 为首的封建管理体系。相是国君之下的百官之长,将则是统率军队的长 官。这种文武分家的管理格局替代了奴隶制时代卿大夫同时执掌政权、军 权的状况。 经济、政治转型也推动了文化转型。春秋时期,乡校普及起来。这种 设在乡里的学校使许多乡民受到一定程度的教有。战国时期,一批优秀的 思想文化成果登上历史舞台,除了《孟子》《庄子)《荀子》(韩非子》 之外,还有《左传》《国语》等优秀史籍。另外,还酒现出儒家、法家、 墨家、道家、阴阳家、兵家等学派,出现了百家争鸣的局面。春秋战国时 期的社会转型是一种综合性的社会转型,也是中国古代两种不同社会制度 的转型,中国从此就由奴隶制社会转向封建制社会

社会转型:

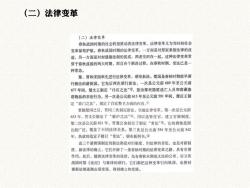

春秋形势图(前770年一前475年) 山我 恒山 燕 赤孤 鲜阈 河 白纵 肥鼓 晋阳 慌 济 水 汾 甲氏 太行山 水 临淄齐 水 泰山 氏 卫 城溪 鲁 翟竊 大 水 ⊙绛 晋 朝歌 帝 ⊙曲阜 水 曲沃 陶邱 浴山陆浑戎哥鄂腔 华山 宋o商丘印 水 阪 许品陈。 邗 方蔡 颗水州 汉 城之 蔡⊙ 圖 长 江 卢我 图 例 楚 吴 李 柏 都邑 回 。会稻 要地 点 名山 会稽山 战场 云梦 越 nn 长城 C 少数民族

(二) 法律变革 (二)法律变革 春秋战国时期的社会转型推动着法律变革,法律变革又为当时的社会 变革保驾护航。春秋战国时期的法律变革,一方面是对原奴隶制法律的改 造,另一方面是对封建制法制的促成,两者交织在一起。这种法律变革贯 穿于春秋战国的两大时期,而且有个渐进过程。在春秋时期,变法已是 种常态。 楚、晋和宋国率先进行法律变革,颁布新法。楚国是春秋时期较早领 行新法的诸侯国。它先后两次须行新法,一次是公元前689年至公元前 677年间,楚文王制定“仆区之法“②,惩治那些隐匿逃亡人员和窝藏盗 窃物品的非法行为。另一次是公元前613年至公元前591年间,楚庄王制 定“茆门之法”,规定了宫廷警卫方面的内容。① 紧随楚国之后,晋国三次制定新法,实施法律变革。第一次是公元前 633年,晋文公制定了“被庐之法”②,用以选贤任官,建立官缘制度。 第二次是公元前621华,晋襄公命赵宣子制定“常法”③。它的调整范围 比较广泛,覆盖了不同法律关系。第三次是公元前554年至公元前542 年,执政的范宣子修订“常法”,颁布新刑书。④ 这三个诸侯国制定的新法都是对旧制度、旧法律的否定,也是对新制 度、新法律的确立。它们开辟了一条春秋时期的法律变革之路,具有引领 作用。此后,随着法律变革的延续,先有春秋末期成文法的公布,后又有 战国时期(法经)与素律的颂行。它们都把这种变革引向纵深,也使封 建新法制逐渐由弱变强,得到确立和发展

(二)法律变革

二、立法原则 (一)世俗化原则 这是一种在立法中推行以世俗法为主导、排斥神权化的立法原则。西 周用“明德慎罚”思想逐渐取代神权法思想以后,中国立法中的神权法 因素明显减少,世俗法的成分日趋增多。到了春秋战国时期,立法中的世 俗成分已占主导地位,世俗化原则在其中发挥了重要作用。在春秋战国的 立法中,已很少假借鬼神来制定法律,法律内容中也较少出现鬼神因素。 那时的“仆区之法”“被庐之法”“刑器”《法经》秦律等都是如此。 (二)公开化原则 春秋时期开始公布成文法,打破了以往只有奴隶主贵族掌控立法内容 的局面,使法律内容广为人知。各诸侯国在法律变革中,将公开化作为立 法原则之一。自郑国、晋国公布成文法以后,公布成文法就成了各诸侯国 的立法常态。 (三)重刑化原则 刑法是春秋战国时期各诸侯国法律的主要内容。诸侯国接受法家的重 刑主义思想,主张轻罪重罚,在立法中便确立了重刑化原则。秦国实行族 刑,①对于某些犯罪,不仅处罚犯罪者本人,还株连处死其家庭成员。这 种重刑化立法原则在各诸侯国较为普遍。商鞅变法时规定,重罚“弃灰 于道者”。②重刑原则的实施,增强了法律的威慑力

二、立法原则

第四章春秋战国法制 第二节春秋时期法律制度 礼崩乐坏与成文法公布 诸侯国法律主要内容

第四章 春秋战国法制 第二节 春秋时期法律制度 一、礼崩乐坏与成文法公布 二、诸侯国法律主要内容

第二节春秋时期法律制度 一、礼崩乐坏与成文法公布 一、“礼崩乐坏”与成文法公布 春秋时期,生产力大发展,社会发生大变化,奴隶制度面临土崩瓦 解,新生的封建制度孕育、成长。自西周时期延续下来的制度与秩序受到 重破坏。原来的礼乐征伐自天子出,变化为从诸侯、卿大夫出。同时,各 全面冲击,整个社会处于“礼崩乐坏”之中。在这一大背景之下,春秋 末期开始了公布成文法的活动。 诸侯国相继建成割据一方的独立王国,彼此之间还爆发了争当霸主的战 (一)“礼崩乐坏”的社会秩序 争。西周时建立的社会秩序不复存在,“礼前乐坏”已是大势所趋。 春秋时期。随着铁制生产工具的使用,劳动生产力迅速提高,以一家 (二)公布成文法的活动 一户为单位的小生产成为可能。这对西周时的大规模耕作形式是一种前所 春秋时期法制的一个突出方面是公布成文法。郑国是最早公布成文法 未有的挑战。随者生产力水平和劳动生产率的提高,奴隶制生产关系也慢 慢发生着变化。奴隶主阶级开始没落,新兴地主阶级则逐渐强大。西周时 的诸侯国。公元前536年,在执政子产的主持下,郑国率先以“刑鼎” 期建立的王室独尊、诸侯并列的天子诸侯卿大夫等组成的等级制度遭到严 形式公布成文法。《左传·昭公六年》记载:“三月,郑人铸刑书”。杜预 注:“铸刑书于鼎,以为国之常法。”①郑国开了公布成文法之先河,被认 为是中国历史上第一次公布成文法。 紧随郑国的是晋国。公元前513年,在执政赵鞅、荀寅的主持下,把 范宣子已拟订好的刑书铸在鼎上,以刑鼎形式加以公布。《左传·昭公二 十九年》记载:“铸刑鼎,著范宜子所为刑书。”②这成为中国历史上第 二次公布成文法的活动。 在这里还要提及的是郑国邓析制定的“竹刑”。公元前501年,郑国 大夫邓析自己制作了一部“刑书”,把其内容书写在竹简上,被称为“竹 刑”。“邓析作刑律,书于竹简,故名日‘竹刑'。”③ 从此以后,公布成文法便成了常态,彻底改变了过去法律内容仅为奴 隶主贵族所掌握的格局

第二节 春秋时期法律制度 一、礼崩乐坏与成文法公布

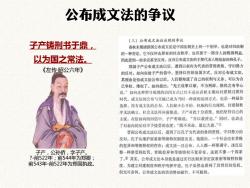

公布成文法的争议 (三)公布成文法后出现的争议 子产铸刑书于鼎, 春秋宋期诸侯国公布成文法是中国法制史上的一个创举,也是对旧法制 的一种否定。它不仅冲击原有的社会秩序,也有损于一部分人的既得利益, 以为国之常法。 因此受到一些非议甚至反对。反对公布成文法的主要代表人物是叔向和孔子。 《左传昭公六年》 郑国子产公布成文法以后,遭到以叔向为代表的晋国贵族、守旧势力 的反对。叔向在给子产的信中,坚持以往的治国方式,反对公布成文法, 其理由是怕成文法公布以后,人们都知道了自己的权利与义务,可以为自 己争权、维权了。叔向提出:“先王设事以制,不为刑辟,惧民之有争心 也。”叔向这种墨守成规的治国方式已经不适应春秋末期向封建制过渡的 时代。成文法的公布与实施已成为当时一种新的治国方式,也是一种最佳 选择。没有成文法的公布,人们缺少公开的、权威的行为规则,封建制秩 序无法确立,社会无法再向前推进。子产对此十分清楚,他仍坚持自已的 主张。在给叔向的回信中,子产明确说:“吾以救世也。”同时,也表达 了对叔向的反对不予接受的态度:“既不承命,敢忘大惠。“① 晋国公布成文法以后,遭到了以孔子为代表的鲁国贵族、守旧势力的 反对。孔子从维护奴隶制等级特权制度出发,他提出,一个社会应有贵贱 的差异和等级特权的存在;成文法一旦公布,人人都一样要遵守,违反后 子产,公孙侨,字子产 都一样要受到处罚,贵贱差异和等级特权不复存在,这就不像一个国家 ?-前522年;前544年为郑卿; 了。②其实,公布成文法本身就是通过实行法制来否定奴隶制等级特权制 前543年-前522年为郑国执政。 度,为建立封建制度和秩序鸣锣开道。孔子虽然也看到了其背后的危机, 但无可奈何。公布成文法的活动势如破竹,不可阻挡

公布成文法的争议 子产,公孙侨,字子产。 ?-前522年;前544年为郑卿; 前543年-前522年为郑国执政。 子产铸刑书于鼎, 以为国之常法。 《左传·昭公六年》

公布成文法的意义 (四)公布成文法的意义 春秋末期公布成文法的活动适应了历史发展的潮流,意义重大。首 先,公布成文法,是国家治理与社会控制的新型方式。春秋末期以前,先 后采用过两种治国方式,即夏商时期的神权方式和西周时期的礼治方式。 这两种方式都具有明显的弊端。神权方式假借鬼神、天等超自然力量,远 离现实生活,过于神秘。礼治方式强调等级特权制度,以“亲亲”“尊 尊”为核心,甚至主张“礼不下庶人,刑不上大夫”。广大民众处于极度 不平等的地位,社会缺乏公平性。同时,这两种方式都把法律控制在很小 的范围内,由奴隶主贵族来掌握,广大民众并不知晓,法律处于秘密状态 中。成文法的公布不仅提高了法律的地位,而且还让广大民众知道其内 容,在社会生活的方方面面得到贯彻和执行。这是当时社会变革与政治变 革中的组成部分,是一种法制的治国方式,是比神权和礼治更为先进的一 种治国方式。它主张法律具有权威性,法律要公开透明,法律规范具有国 家的强制性,广大民众在法律而前受到平等对待。这些都符合当时社会发 展的需求,成文法的公布开创了新型治国方式。 其次,成文法的公布促进、保障了社会发展。春秋末期,奴隶制社会 礼崩乐坏,趋于瓦解,封建制作为一种新兴力量蒸蒸日上,取代奴隶制已 是大势所趋。社会发展亟须法律的促进和保障。成文法的公布,就是促 进、保障当时社会发展的一种力量。事实也证明,用公布成文法来促进、 保障社会发展效果明显,郑国和晋国都因此而得到了大发展

公布成文法的意义

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 中南财经政法大学:《中国法律史》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 西周.pptx

- 中南财经政法大学:《中国法律史》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 夏商.pptx

- 《经济法》课程授课教案(讲义,共四篇十七章,新疆大学:王芳).doc

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法试题十四及参考答案.doc

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法试题十六及参考答案.doc

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法试题十五及参考答案.doc

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法测试题十七及参考答案.doc

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法试题十三及参考答案.doc

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法试题十二及参考答案.pdf

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法试题十一及参考答案.pdf

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法试题十及参考答案.pdf

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法试题九及参考答案.pdf

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法试题八及参考答案.pdf

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法试题七及参考答案.pdf

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法试题六及参考答案.pdf

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法试题五及参考答案.pdf

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法试题四及参考答案.pdf

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法试题三及参考答案.pdf

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法试题二及参考答案.pdf

- 《经济法》课程教学资源(试卷习题,含参考答案)经济法试题一及参考答案.pdf

- 中南财经政法大学:《中国法律史》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 起源 Chinese Legal History(主讲:罗鑫).pptx

- 中南财经政法大学:《中国法律史》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 秦朝.pptx

- 中南财经政法大学:《中国法律史》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 汉朝.pptx

- 中南财经政法大学:《中国法律史》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 魏晋南北朝.pptx

- 中南财经政法大学:《中国法律史》课程教学课件(PPT讲稿)第八章 隋唐.pptx

- 中南财经政法大学:《中国法律史》课程教学课件(PPT讲稿)第九章 宋朝.pptx

- 中南财经政法大学:《中国法律史》课程教学课件(PPT讲稿)第十章 辽夏金元.pptx

- 中南财经政法大学:《中国法律史》课程教学课件(PPT讲稿)第十一章 明朝.pptx

- 中南财经政法大学:《中国法律史》课程教学课件(PPT讲稿)第十二章 清朝.pptx

- 中南财经政法大学:《中国法律史》课程教学课件(PPT讲稿)第十三章 清末法制改革.pptx

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 民事诉讼、民事诉讼法与民事诉讼法学.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 民事诉讼的基本理论.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 民事诉讼法基本原则.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 民事审判基本制度.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第九章 当事人与诉讼代理人.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 管辖.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 民事诉讼证据.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第八章 民事诉讼证明.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第十章 诉讼保障制度.ppt

- 《民事诉讼法学》课程教学课件(PPT讲稿)第十一章 第一审普通程序.ppt