《动物生理学》课程教学大纲 Animal Physiology

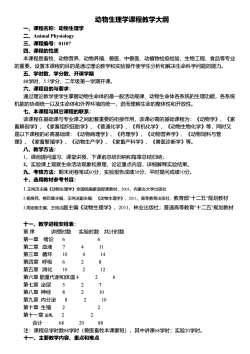

动物生理学课程教学大纲一、课程名称:动物生理学二、Animal Physiology三、课程编号:01107四、课程的性质本课程是畜牧、动物营养、动物养殖、兽医、中兽医、动植物检疫检验、生物工程、食品等专业的重要。设置本课程的目的是通过理论教学和实验操作使学生分析和解决生命科学问题的能力五、学时数、学分数、开课学期88学时、5.5学分、二年级第一学期开课。六、课程目的与要求通过理论教学使学生掌握动物生命体的最一般活动规律、动物生命体各系统的生理功能,各系统机能的协调统一以及生命体和外界环境的统一,进而理解生命的整体性和开放性。七、本课程与其它课程的联系:该课程在基础课与专业课之间起着重要的衔接作用,该课必需的基础课程为:《动物学》、《家畜解剖学》、《家畜组织胚胎学》、《普通化学》、《有机化学》、《动物生物化学》等,同时又是以下课程的必需基础课:《动物病理学》、《药理学》、《动物营养学》、《动物饲料与管理》、《家畜繁殖学》、《动物生产学》、《家畜产科学》、《兽医诊断学》等。八、教学方法:1、课前提问温习、课堂讲授、下课前总结归纳和每章总结归纳;2、实验课上观察生命活动现象和原理,论证重点内容,详细解释实验结果。九、考核方法:期未闭卷笔试60分,实验报告成绩30分,平时提问成绩10分,十、选用教材参考书目:1.王纯洁主编《动物生理学》全国统编蒙语授课教材,2003,内蒙古大学出版社2.杨焕民、柳巨雄主编,王纯洁副主编:《动物生理学》,2011,高等教育出版社,教育部"十二五"规划教材3.周定刚主编,王纯洁副主编《动物生理学》,2011,林业出版社;普通高等教育"十二五"规划教材十一、教学进程安排表:章序讲授时数实验时数共计时数6第一章绪论64117第二章血液41014第三章循环28第四章呼吸6第五章消化1o2122第六章能量代谢和体温4621第七章泌尿58210第八章神经2第九章内分泌81022第十章生殖22第十一章泌乳合计682088注:课程总学时数88学时(兽医畜牧本课蒙班),其中讲课68学时;实验20学时。十一、主要教学内容、重点和难点

动物生理学课程教学大纲 一、课程名称:动物生理学 二、Animal Physiology 三、课程编号:01107 四、课程的性质 本课程是畜牧、动物营养、动物养殖、兽医、中兽医、动植物检疫检验、生物工程、食品等专业 的重要。设置本课程的目的是通过理论教学和实验操作使学生分析和解决生命科学问题的能力。 五、学时数、学分数、开课学期 88学时、5.5学分、二年级第一学期开课。 六、课程目的与要求: 通过理论教学使学生掌握动物生命体的最一般活动规律、动物生命体各系统的生理功能,各系统 机能的协调统一以及生命体和外界环境的统一,进而理解生命的整体性和开放性。 七、本课程与其它课程的联系: 该课程在基础课与专业课之间起着重要的衔接作用,该课必需的基础课程为:《动物学》、《家 畜解剖学》、《家畜组织胚胎学》、《普通化学》、《有机化学》、《动物生物化学》等,同时又 是以下课程的必需基础课:《动物病理学》、《药理学》、《动物营养学》、《动物饲料与管 理》、《家畜繁殖学》、《动物生产学》、《家畜产科学》、《兽医诊断学》等。 八、教学方法: 1、课前提问温习、课堂讲授、下课前总结归纳和每章总结归纳; 2、实验课上观察生命活动现象和原理,论证重点内容,详细解释实验结果。 九、考核方法:期末闭卷笔试60分,实验报告成绩30分,平时提问成绩10分。 十、选用教材参考书目: 1.王纯洁主编《动物生理学》全国统编蒙语授课教材,2003,内蒙古大学出版社 2.杨焕民、柳巨雄主编,王纯洁副主编:《动物生理学》,2011,高等教育出版社,教育部"十二五"规划教材 3.周定刚主编,王纯洁副主编《动物生理学》,2011,林业出版社;普通高等教育"十二五"规划教材 十一、教学进程安排表: 章 序 讲授时数 实验时数 共计时数 第一章 绪论 6 6 第二章 血液 7 4 11 第三章 循环 10 4 14 第四章 呼吸 6 2 8 第五章 消化 10 2 12 第六章 能量代谢和体温 4 2 6 第七章 泌尿 5 2 7 第八章 神经 8 2 10 第九章 内分泌 8 2 10 第十章 生殖 2 2 第十一章 泌乳 2 2 合计 68 20 88 注:课程总学时数88学时(兽医畜牧本课蒙班),其中讲课68学时;实验20学时。 十一、主要教学内容、重点和难点

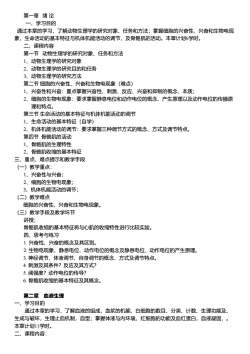

第一章 绪论一、学习目的通过本章的学习,了解动物生理学的研究对象、任务和方法;掌握细胞的兴奋性、兴奋和生物电现象,生命活动的基本特征与机体机能活动的调节,及骨骼肌的活动。本章计划6学时。二、课程内容第一节动物生理学的研究对象、任务和方法1、动物生理学的研究对象2、动物生理学的研究目的和任务3、动物生理学的研究方法第二节细胞的兴奋性、兴奋和生物电现象(难点)1、兴奋性和兴奋:重点掌握兴奋性、刺激、反应、兴奋和抑制的概念、本质2、细胞的生物电现象:要求掌握静息电位和动作电位的概念、产生原理以及动作电位的传播原理和特点。第三节生命活动的基本特征与机体机能活动的调节1、生命活动的基本特征(自学)2、机体机能活动的调节:要求掌握三种调节方式的概念、方式及调节特点。第四节骨骼肌的活动1、骨骼肌的生理特性2、骨骼肌收缩的基本特征三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1、兴奋性与兴奋;2、细胞的生物电现象;3、机体机能活动的调节(二)教学难点细胞的兴奋性、兴奋和生物电现象。(三)教学手段及教学环节讲授;骨骼肌收缩的基本特征将与心肌的收缩特性进行比较实验四、思考与练习1.兴奋性、兴奋的概念及其区别。2.生物电现象、静息电位、动作电位的概念及静息电位、动作电位的产生原理。3.神经调节、体液调节、自身调节的概念、方式及调节特点4.刺激及其条件?反应及其方式?5.阅强度?动作电位的传导?6.骨骼肌收缩的基本特征及其概念。第二章血液生理一、学习目的通过本章的学习,了解血液的组成,血浆的机能,白细胞的数目、分类、计数、生理功能及、生成与破坏,生理止血机制,血型;掌握体液与内环境,红细胞的功能及血红蛋白,血液凝固,。本章计划11学时。二、课程内容:

第一章 绪 论 一、学习目的 通过本章的学习,了解动物生理学的研究对象、任务和方法;掌握细胞的兴奋性、兴奋和生物电现 象,生命活动的基本特征与机体机能活动的调节,及骨骼肌的活动。本章计划6学时。 二、课程内容 第一节 动物生理学的研究对象、任务和方法 1、动物生理学的研究对象 2、动物生理学的研究目的和任务 3、动物生理学的研究方法 第二节 细胞的兴奋性、兴奋和生物电现象(难点) 1、兴奋性和兴奋:重点掌握兴奋性、刺激、反应、兴奋和抑制的概念、本质; 2、细胞的生物电现象:要求掌握静息电位和动作电位的概念、产生原理以及动作电位的传播原 理和特点。 第三节 生命活动的基本特征与机体机能活动的调节 1、生命活动的基本特征(自学) 2、机体机能活动的调节:要求掌握三种调节方式的概念、方式及调节特点。 第四节 骨骼肌的活动 1、骨骼肌的生理特性 2、骨骼肌收缩的基本特征 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1、兴奋性与兴奋; 2、细胞的生物电现象; 3、机体机能活动的调节; (二)教学难点 细胞的兴奋性、兴奋和生物电现象。 (三)教学手段及教学环节 讲授; 骨骼肌收缩的基本特征将与心肌的收缩特性进行比较实验。 四、思考与练习 1. 兴奋性、兴奋的概念及其区别。 2. 生物电现象、静息电位、动作电位的概念及静息电位、动作电位的产生原理。 3. 神经调节、体液调节、自身调节的概念、方式及调节特点。 4. 刺激及其条件?反应及其方式? 5. 阈强度?动作电位的传导? 6. 骨骼肌收缩的基本特征及其概念。 第二章 血液生理 一、学习目的 通过本章的学习,了解血液的组成,血浆的机能,白细胞的数目、分类、计数、生理功能及、 生成与破坏,生理止血机制,血型;掌握体液与内环境,红细胞的功能及血红蛋白,血液凝固,。 本章计划11学时。 二、课程内容:

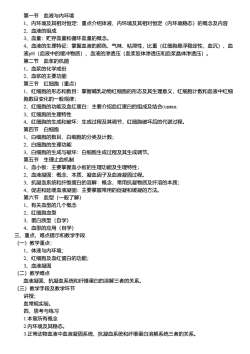

第一节血液与内环境1、内环境及其相对恒定:重点介绍体液、内环境及其相对恒定(内环境稳态)的概念及内容2、血液的组成3、血量:贮存血量和循环血量的概念。4、血液的生理特征:掌握血液的颜色、气味、粘滞性,比重(红细胞悬浮稳定性,血沉)、血液pH(血液中的缓冲物质)、血液的渗透压(血浆胶体渗透压和血浆晶体渗透压)。第二节血浆的机能1、血浆的化学成份2、血浆的主要功能第三节红细胞(重点)1、红细胞的形态和数目:掌握哺乳动物红细胞的形态及其生理意义,红细胞计数和血液中红细胞数目变化的一般规律;2、红细胞的功能及血红蛋白:主要介绍血红蛋白的组成及结合02的特点;3、红细胞的生理特性4、红细胞的生成和破坏:生成过程及其调节,红细胞破坏后的代谢过程。第四节白细胞1、白细胞的数目、白细胞的分类及计数2、白细胞的生理功能3、白细胞的生成与破坏:白细胞生成过程及其生成调节。第五节生理止血机制1、血小板:主要掌握血小板的生理功能及生理特性;2、血液凝固:概念、本质、凝血因子及血液凝固过程。3、抗凝血系统和纤维蛋白的溶解:概念,常用抗凝物质及纤溶的本质,4、促进和延缓血液凝固:主要掌握常用的促凝和缓凝的方法。第六节血型(一般了解)1、有关血型的几个概念2、红细胞血型3、蛋白质型(自学)4、血型的应用(自学)三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1、体液与内环境;2、红细胞及血红蛋白的功能3、血液凝固(二)教学难点血液凝固、抗凝血系统和纤维蛋白的溶解三者的关系(三)教学手段及教学环节讲授;血常规实验。四、 思考与练习1.本章所有概念2.内环境及其稳态3.正常动物血液中血液凝固系统、抗凝血系统和纤维蛋白溶解系统三者的关系

第一节 血液与内环境 1、内环境及其相对恒定:重点介绍体液、内环境及其相对恒定(内环境稳态)的概念及内容 2、血液的组成 3、血量:贮存血量和循环血量的概念。 4、血液的生理特征:掌握血液的颜色、气味、粘滞性,比重(红细胞悬浮稳定性,血沉)、血 液pH(血液中的缓冲物质)、血液的渗透压(血浆胶体渗透压和血浆晶体渗透压)。 第二节 血浆的机能 1、血浆的化学成份 2、血浆的主要功能 第三节 红细胞(重点) 1、红细胞的形态和数目:掌握哺乳动物红细胞的形态及其生理意义,红细胞计数和血液中红细 胞数目变化的一般规律; 2、红细胞的功能及血红蛋白:主要介绍血红蛋白的组成及结合O2的特点; 3、红细胞的生理特性 4、红细胞的生成和破坏:生成过程及其调节,红细胞破坏后的代谢过程。 第四节 白细胞 1、白细胞的数目、白细胞的分类及计数; 2、白细胞的生理功能 3、白细胞的生成与破坏:白细胞生成过程及其生成调节。 第五节 生理止血机制 1、血小板:主要掌握血小板的生理功能及生理特性; 2、血液凝固:概念、本质、凝血因子及血液凝固过程。 3、抗凝血系统和纤维蛋白的溶解:概念,常用抗凝物质及纤溶的本质; 4、促进和延缓血液凝固:主要掌握常用的促凝和缓凝的方法。 第六节 血型(一般了解) 1、有关血型的几个概念 2、红细胞血型 3、蛋白质型(自学) 4、血型的应用(自学) 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1、体液与内环境; 2、红细胞及血红蛋白的功能; 3、血液凝固 (二)教学难点 血液凝固、抗凝血系统和纤维蛋白的溶解三者的关系。 (三)教学手段及教学环节 讲授; 血常规实验。 四、思考与练习 1.本章所有概念 2.内环境及其稳态。 3.正常动物血液中血液凝固系统、抗凝血系统和纤维蛋白溶解系统三者的关系

4.正常哺乳动物血液PH值?血浆胶体渗透压和血浆晶体渗透压组成成分和功能?5、分别说明为什么高原地区动物红细胞数高于平原地区的、雄性动物的红细胞数高于雌性的。第三章血液循环生理一、学习目的通过本章的学习,了解和掌握心脏、血管的生理活动及其调节。是该课程的重点章节。本章计划14学时。二、课程内容:第一节心脏的生理活动1、心肌细胞的生物电现象(难点)重点介绍普遍心肌工作细胞和窦房结细胞的动作电位和跨膜电位产生的原理及特点(与骨骼肌细胞动作电位相区别)。2、心肌的生理特性(附实验)3、心动周期及心脏的射血:主要掌握心动周期中的射血过程及心音的种类、产生原理与特点,心电图,心输出量。第二节血管的生理活动1、血压的概念和形成2、动脉血压与动脉脉搏:重点掌握收缩压、舒张压、脉搏压的概念与动脉脉搏的产生;3、静脉血压、静脉血回流:重点掌握中心静脉压及其应用意义,影响静脉血回流的因素4、血流速度与阻力(自学)第三节微循环、组织液与淋巴液1、微循环(重点):掌握微循环的组成、三条通路及其作用与微循环的调节。2、组织液生成及回流3、淋巴液的生成和回流(重点)第四节心血管活动的调节(重点)(附实验)1、心血管活动的神经调节:重点介绍减压反射与主动脉体和颈动脉体化学感受性反射;2、心血管活动的体液调节:主要介绍全身性体液调节因子的作用、来源及作用原理。三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1、心肌的生理特性2、动脉血压3、微循环;4、组织液生成与回流;5、心血管活动的调节。(二)教学难点1、心肌的生物电;2.组织液生成与回流3.心血管活动的神经调节。(三)教学手段及教学环节讲授;实验。四、思考与练习1.本章所有概念2.本章所有实验报告中的解释

4. 正常哺乳动物血液PH值?血浆胶体渗透压和血浆晶体渗透压组成成分和功能? 5、分别说明为什么高原地区动物红细胞数高于平原地区的、雄性动物的红细胞数高于雌性的。 第三章 血液循环生理 一、学习目的 通过本章的学习,了解和掌握心脏、血管的生理活动及其调节。是该课程的重点章节。本章计划14 学时。 二、课程内容: 第一节 心脏的生理活动 1、心肌细胞的生物电现象(难点) 重点介绍普遍心肌工作细胞和窦房结细胞的动作电位和跨膜电位产生的原理及特点(与骨骼肌细 胞动作电位相区别)。 2、心肌的生理特性(附实验) 3、心动周期及心脏的射血:主要掌握心动周期中的射血过程及心音的种类、产生原理与特点, 心电图,心输出量。 第二节 血管的生理活动 1、血压的概念和形成 2、动脉血压与动脉脉搏:重点掌握收缩压、舒张压、脉搏压的概念与动脉脉搏的产生; 3、静脉血压、静脉血回流:重点掌握中心静脉压及其应用意义,影响静脉血回流的因素; 4、血流速度与阻力(自学) 第三节 微循环、组织液与淋巴液 1、微循环(重点):掌握微循环的组成、三条通路及其作用与微循环的调节。 2、组织液生成及回流 3、淋巴液的生成和回流(重点) 第四节 心血管活动的调节(重点)(附实验) 1、心血管活动的神经调节:重点介绍减压反射与主动脉体和颈动脉体化学感受性反射; 2、心血管活动的体液调节:主要介绍全身性体液调节因子的作用、来源及作用原理。 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1、心肌的生理特性; 2、动脉血压; 3、微循环; 4、组织液生成与回流; 5、心血管活动的调节。 (二)教学难点 1、心肌的生物电; 2.组织液生成与回流; 3.心血管活动的神经调节。 (三)教学手段及教学环节 讲授; 实验。 四、思考与练习 1.本章所有概念 2. 本章所有实验报告中的解释

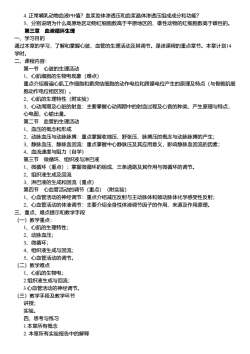

3.心脏的射血过程?心音的种类、产生原理与特点4.动脉血压的形成及其影响因素5.中心静脉压及其应用意义?影响静脉血回流的因素?6.微循环的组成?微循环的通路及其作用?7.试述组织液的生成与回流。8.试述肾素-血管紧张素系统及其对心血管活动的调节9.肾上腺素、去甲肾上腺素、乙酰胆碱对心血管活动的调节。10.正常情况下,动物是如何调节血压恒定的?第四章呼吸生理一、学习目的通过本章的学习,了解和掌握呼吸活动的肺通气、气体交换和运输及呼吸活动调节。本章计划8学时。二、课程内容:第一节肺通气1、肺通气的结构基础及功能:重点掌握呼吸膜的结构及肺泡表面活性物质的生理功能2、肺通气的原理:重点掌握肺通气的动力、阻力与胸内负压产生的原理,3、肺容量与肺通气量:重点掌握肺容量个成份的关系、无效腔的概念与肺通气量的生理意义(自学)。第二节气体交换及运输(重点)重点介绍O2、CO2在肺泡于血液、血液与组织间的气体交换及气体在血液中的运输(即气体交换、气体运输)第三节呼吸的调节(重点)(附实验)1、呼吸中枢与呼吸节律的维持(难点):主要掌握呼吸中枢的部位及局部神经元回路反馈控制假说;2、呼吸的神经反射性调节(重点):重点掌握肺牵张反射;3、呼吸的体液性调节:重点掌握中枢、外周化学感受器与CO2、O2、H+对呼吸的影响。三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1、气体交换与气体运输的原理与形式;2、呼吸的神经反射性调节3、呼吸的体液性调节。(二)教学难点呼吸中枢与呼吸节律的维持。(三)教学手段及教学环节讲授;实验。四、思考与练习1.本章所有概念2.本章所有实验报告中的解释3.氧气和二氧化碳在血液中的运输过程及其形式。第五章消化与吸收

3. 心脏的射血过程?心音的种类、产生原理与特点? 4. 动脉血压的形成及其影响因素 5. 中心静脉压及其应用意义?影响静脉血回流的因素? 6. 微循环的组成?微循环的通路及其作用? 7.试述组织液的生成与回流。 8. 试述肾素-血管紧张素系统及其对心血管活动的调节。 9.肾上腺素、去甲肾上腺素、乙酰胆碱对心血管活动的调节。 10.正常情况下,动物是如何调节血压恒定的? 第四章 呼吸生理 一、学习目的 通过本章的学习,了解和掌握呼吸活动的肺通气、气体交换和运输及呼吸活动调节。本章计划8学 时。 二、课程内容: 第一节 肺通气 1、肺通气的结构基础及功能:重点掌握呼吸膜的结构及肺泡表面活性物质的生理功能; 2、肺通气的原理:重点掌握肺通气的动力、阻力与胸内负压产生的原理; 3、肺容量与肺通气量:重点掌握肺容量个成份的关系、无效腔的概念与肺通气量的生理意义 (自学)。 第二节 气体交换及运输(重点) 重点介绍O2、CO2在肺泡于血液、血液与组织间的气体交换及气体在血液中的运输(即气体交 换、气体运输) 第三节 呼吸的调节(重点)(附实验) 1、呼吸中枢与呼吸节律的维持(难点):主要掌握呼吸中枢的部位及局部神经元回路反馈控制 假说; 2、呼吸的神经反射性调节(重点):重点掌握肺牵张反射; 3、呼吸的体液性调节:重点掌握中枢、外周化学感受器与CO2、O2、H+对呼吸的影响。 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1、气体交换与气体运输的原理与形式; 2、呼吸的神经反射性调节; 3、呼吸的体液性调节。 (二)教学难点 呼吸中枢与呼吸节律的维持。 (三)教学手段及教学环节 讲授; 实验。 四、思考与练习 1.本章所有概念 2.本章所有实验报告中的解释 3.氧气和二氧化碳在血液中的运输过程及其形式。 第五章 消化与吸收

一、学习目的通过本章的学习,了解和掌握消化道各部位的运动、消化与吸收过程及其调节。本章计划12学时。二、课程内容:第一节概述1、消化与吸收2、消化的方式3、消化道平滑肌的特征4、胃肠道功能调节重点掌握三种消化方式的概念、胃肠道的神经支配以及胃肠道激素的生理功能。第二节口腔内消化(一般讲授)1、采食与饮水2、咀嚼3、唾液分泌4、吞咽第三节胃内的消化1、单胃内的消化(重点):主要掌握胃蛋白酶、凝乳酶、胃脂肪酶、盐酸、内因子、粘液等胃液成份的作用及胃粘膜的屏障作用,胃液分泌的调节,胃的运动。2、复胃消化(重点)重点讲授前胃内的生物学消化过程及其意义,同时掌握前胃运动及其协调,反当、暖气、食管沟反射的概念,皱胃内的消化与单胃消化对比讲授。第四节小肠内的消化(重点)重点讲解胰液、胆汁、小肠液的各成份的作用及分泌的调节,同时讲授小肠的运动形式及其调节。第五节大肠内的消化(一般介绍)1、单胃草食动物的大肠内消化2、复胃动物大肠内消化3、杂食动物大肠内消化4、肉食动物大肠内消化5、大肠的运动第六节排粪(可略,原理参见排尿)第七节吸收1、吸收的部位:重点讲授小肠粘膜的结构特点并与其功能相联系(重点);2、吸收的机理:主要掌握被动转运过程与主动转运过程:3、各种营养物质的吸收:重点掌握糖、脂肪、蛋白质和水的吸收机理。三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1.胃液成份的作用,胃液分泌的调节;2.生物学消化及其意义;3.胰液、胆汁的作用及其分泌调节4.吸收。(二)教学难点复胃消化和小肠内吸收。(三)教学手段及教学环节

一、学习目的 通过本章的学习,了解和掌握消化道各部位的运动、消化与吸收过程及其调节。本章计划12学时。 二、课程内容: 第一节 概述 1、消化与吸收 2、消化的方式 3、消化道平滑肌的特征 4、胃肠道功能调节 重点掌握三种消化方式的概念、胃肠道的神经支配以及胃肠道激素的生理功能。 第二节 口腔内消化(一般讲授) 1、采食与饮水 2、咀嚼 3、唾液分泌 4、吞咽 第三节 胃内的消化 1、单胃内的消化(重点):主要掌握胃蛋白酶、凝乳酶、胃脂肪酶、盐酸、内因子、粘液等胃 液成份的作用及胃粘膜的屏障作用,胃液分泌的调节,胃的运动。 2、复胃消化(重点) 重点讲授前胃内的生物学消化过程及其意义,同时掌握前胃运动及其协调,反刍、嗳气、食管沟 反射的概念,皱胃内的消化与单胃消化对比讲授。 第四节 小肠内的消化(重点) 重点讲解胰液、胆汁、小肠液的各成份的作用及分泌的调节,同时讲授小肠的运动形式及其调 节。 第五节 大肠内的消化(一般介绍) 1、单胃草食动物的大肠内消化 2、复胃动物大肠内消化 3、杂食动物大肠内消化 4、肉食动物大肠内消化 5、大肠的运动 第六节 排粪(可略,原理参见排尿) 第七节 吸收 1、吸收的部位:重点讲授小肠粘膜的结构特点并与其功能相联系(重点); 2、吸收的机理:主要掌握被动转运过程与主动转运过程; 3、各种营养物质的吸收:重点掌握糖、脂肪、蛋白质和水的吸收机理。 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1.胃液成份的作用,胃液分泌的调节; 2.生物学消化及其意义; 3.胰液、胆汁的作用及其分泌调节; 4.吸收。 (二)教学难点 复胃消化和小肠内吸收。 (三)教学手段及教学环节

讲授;实验。四、思考与练习1.本章所有概念2.本章所有实验报告中的解释3.生物学消化的意义4.前胃运动及其协调过程?5.三大营养物质的胃和小肠内的消化过程。6.为什么说小肠是最重要的吸收场所?7.消化的方式?8.胃液分泌和胃运动及排空的调节、胰液及胆汁分泌的调节第六章能量代谢和体温一、学习目的通过本章的学习,了解能量代谢和掌握体温及其恒定的调节。本章计划6学时。二、课程内容:第一节能量代谢1.食物的热价、氧热价和呼吸商2.影响能量代谢的主要因素3.基础代谢与基础代谢率第二节体温1、动物的正常体温及其正常变动2、机体的产热和散热过程3、体温恒定的调节(难点):掌握行为性调节、体液调节和神经调节、后者为难点,其中包括体温调定点学说4、外界温度对动物体温的影响三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1.机体的产热和散热过程;2.体温恒定的调节。(二)教学难点体温恒定的调节。(三)教学手段及教学环节讲授;实验。四、思考与练习1.本章所有概念2.本章所有实验报告中的解释3.机体的主要产热器官和散热方式?4.体温调定点学说?5.外界温度如何影响动物体温的?第七章泌尿生理一、学习目的

讲授; 实验。 四、思考与练习 1.本章所有概念 2.本章所有实验报告中的解释 3.生物学消化的意义 4.前胃运动及其协调过程? 5.三大营养物质的胃和小肠内的消化过程。 6.为什么说小肠是最重要的吸收场所? 7.消化的方式? 8.胃液分泌和胃运动及排空的调节、胰液及胆汁分泌的调节。 第六章 能量代谢和体温 一、学习目的 通过本章的学习,了解能量代谢和掌握体温及其恒定的调节。本章计划6学时。 二、课程内容: 第一节 能量代谢 1.食物的热价、氧热价和呼吸商 2.影响能量代谢的主要因素 3.基础代谢与基础代谢率 第二节 体温 1、动物的正常体温及其正常变动 2、机体的产热和散热过程 3、体温恒定的调节(难点):掌握行为性调节、体液调节和神经调节、后者为难点,其中包括 体温调定点学说。 4、外界温度对动物体温的影响 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1. 机体的产热和散热过程; 2. 体温恒定的调节。 (二)教学难点 体温恒定的调节。 (三)教学手段及教学环节 讲授; 实验。 四、思考与练习 1. 本章所有概念 2. 本章所有实验报告中的解释 3. 机体的主要产热器官和散热方式? 4. 体温调定点学说? 5. 外界温度如何影响动物体温的? 第七章 泌尿生理 一、学习目的

通过本章的学习,掌握尿的生成和影响尿生成的因素;从而掌握尿生成对于内环境恒定的影响。了解尿的理化性质及其成份,肾脏的内分泌功能,排尿。本章计划7学时。二、课程内容:第一节尿的理化性质及其成份(一般介绍或自学)1、尿的理化性质:主要是尿的颜色、酸碱率和浊度。2、尿的成分第二节尿的生成(重点兼难点)1、肾小球的滤过作用。2、肾小管和集合管的重吸收3、肾小管和集合管的分泌排泄作用。第三节影响尿生成的因素1、影响肾小球滤过作用的因素2、影响肾小管和集合管的重吸收、分泌及排泄的因素第四节肾脏的内分泌功能1、肾素2、促红细胞生成素3、活性VD34、前列腺素重点掌握它们的生理功能。第五节排尿主要掌握支配膀胱的神经及排尿反射过程。三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1、尿的生成过程;2、影响尿生成的因素。(二)教学难点肾小管和集合管的重吸收、分泌原理。(三)教学手段及教学环节讲授;实验。四、思考与练习1.本章所有概念2.本章所有实验报告中的解释第八章神经系统生理一、学习目的通过本章的学习,掌握神经元活动的一般规律;神经系统的感觉机能、对驱体运动和内脏活动的调节;脑的高级神经活动。了解反射中枢活动的一般规律。本章是该课程的难点。计划10学时。二、课程内容:第一节神经元活动的一般规律1、神经纤维:重点掌握神经纤维的功能、分类及其传导特点。2、突触:主要掌握突触的分类、结构及突触地传递过程(兴奋性突触后电位,抑制性突触后电位的概念)

通过本章的学习,掌握尿的生成和影响尿生成的因素;从而掌握尿生成对于内环境恒定的影响。了 解尿的理化性质及其成份,肾脏的内分泌功能,排尿。本章计划7学时。 二、课程内容: 第一节 尿的理化性质及其成份(一般介绍或自学) 1、尿的理化性质:主要是尿的颜色、酸碱率和浊度。 2、尿的成分 第二节 尿的生成(重点兼难点) 1、肾小球的滤过作用。 2、肾小管和集合管的重吸收 3、肾小管和集合管的分泌排泄作用。 第三节 影响尿生成的因素 1、影响肾小球滤过作用的因素 2、影响肾小管和集合管的重吸收、分泌及排泄的因素 第四节 肾脏的内分泌功能 1、肾素 2、促红细胞生成素 3、活性VD3 4、前列腺素 重点掌握它们的生理功能。 第五节 排尿 主要掌握支配膀胱的神经及排尿反射过程。 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1、尿的生成过程; 2、影响尿生成的因素。 (二)教学难点 肾小管和集合管的重吸收、分泌原理。 (三)教学手段及教学环节 讲授; 实验。 四、思考与练习 1.本章所有概念 2.本章所有实验报告中的解释 第八章 神经系统生理 一、学习目的 通过本章的学习,掌握神经元活动的一般规律;神经系统的感觉机能、对躯体运动和内脏活动的调 节;脑的高级神经活动。了解反射中枢活动的一般规律。本章是该课程的难点。计划10学时。 二、课程内容: 第一节 神经元活动的一般规律 1、神经纤维:重点掌握神经纤维的功能、分类及其传导特点。 2、突触:主要掌握突触的分类、结构及突触地传递过程(兴奋性突触后电位,抑制性突触后电 位的概念)

3、突触传的化学介质(重点):包括乙酰胆碱、单胺类(多巴胺、去甲肾上腺素、5-羟色胺)、氨基酸类(谷氨酸、甘氨酸、r-氨基丁酸)的主要生理功能。第二节反射中枢活动的一般规律1、中枢兴奋:重点掌握兴奋在反射弧中枢部分的传导特点。2、中枢抑制:重点掌握突触后抑制、突触前抑制的概念与产生原理第三节神经系统的感觉机能(难点)1、感受器:主要掌握感受器的概念、分类及作用2、上行传导:主要掌握特异性投射系统与非特异性投射系统的概念、通路及其作用。3、大脑皮层的感觉分析能力:结合实验,了解大脑皮层感觉区定位(简略)。第四节神经系统对驱体运动的调节1、脊髓对驱体运动的调节:重点掌握牵张反射和屈肌反射,2、脑干对肌紧张的调节:重点掌握抑制区、易化区的作用及去大脑僵直的概念及其形成原理3、大脑皮层运动区对躯体运动的调节:重点掌握调节特点(结合实验)。4、小脑对驱体运动的调节:主要掌握古小脑、旧小脑和新小脑对驱体运动的调节作用。第五节神经系统对内脏活动的调节1、交感神经和副交感神经的特征2、交感神经和副交感神经的功能3、植物性神经未稍的兴奋传递(自学)4、内脏活动的中枢性调节:主要讲授脊髓、脑干、下丘脑和大脑边缘系统的调节。第六节脑的高级神经活动1、条件反射(重点):重点掌握分类、概念、形成、消退及其生理意义。2、动力定型:掌握概念及生理意义。3、神经活动的类型三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1.化学突触传递及其介质;2.脊髓的感觉传递功能;3.丘脑及感受投射系统;4.脊髓对驱体运动的调节;5.脑干及肌紧张的调节6.条件反射和动力定型(二)教学难点本章是该课程的难点。(三)教学手段及教学环节讲授;实验。四、思考与练习1.本章所有概念2.本章所有实验报告中的解释3.突触传递过程第九章内分泌生理一、 学习目的

3、突触传递的化学介质(重点):包括乙酰胆碱、单胺类(多巴胺、去甲肾上腺素、5-羟色 胺)、氨基酸类(谷氨酸、甘氨酸、r-氨基丁酸)的主要生理功能。 第二节 反射中枢活动的一般规律 1、中枢兴奋:重点掌握兴奋在反射弧中枢部分的传导特点。 2、中枢抑制:重点掌握突触后抑制、突触前抑制的概念与产生原理。 第三节 神经系统的感觉机能(难点) 1、感受器:主要掌握感受器的概念、分类及作用。 2、上行传导:主要掌握特异性投射系统与非特异性投射系统的概念、通路及其作用。 3、大脑皮层的感觉分析能力:结合实验,了解大脑皮层感觉区定位(简略)。 第四节 神经系统对躯体运动的调节 1、脊髓对躯体运动的调节:重点掌握牵张反射和屈肌反射。 2、脑干对肌紧张的调节:重点掌握抑制区、易化区的作用及去大脑僵直的概念及其形成原理。 3、大脑皮层运动区对躯体运动的调节:重点掌握调节特点(结合实验)。 4、小脑对躯体运动的调节:主要掌握古小脑、旧小脑和新小脑对躯体运动的调节作用。 第五节 神经系统对内脏活动的调节 1、交感神经和副交感神经的特征 2、交感神经和副交感神经的功能 3、植物性神经末稍的兴奋传递(自学) 4、内脏活动的中枢性调节:主要讲授脊髓、脑干、下丘脑和大脑边缘系统的调节。 第六节 脑的高级神经活动 1、条件反射(重点):重点掌握分类、概念、形成、消退及其生理意义。 2、动力定型:掌握概念及生理意义。 3、神经活动的类型 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1.化学突触传递及其介质; 2.脊髓的感觉传递功能; 3.丘脑及感受投射系统; 4.脊髓对躯体运动的调节; 5.脑干及肌紧张的调节; 6.条件反射和动力定型。 (二)教学难点 本章是该课程的难点。 (三)教学手段及教学环节 讲授; 实验。 四、思考与练习 1.本章所有概念 2.本章所有实验报告中的解释 3.突触传递过程。 第九章 内分泌生理 一、学习目的

通过本章的学习,掌握各内分泌腺的分泌活动以及各内分泌腺之间的调控关系,掌握各种激素的功能和对机体机能活动的调节。了解神经-内分泌-免疫网络式调控。本章是该课程的重点。计划10学时。二、课程内容:第一节概述1、内分泌器官和内分泌2、激素:概念、分类及一般特征3、激素的作用机理(重点):重点掌握含氮类激素作用机理一一第二信使学说和类固醇激素作用机理一基因表达学说。第二节下丘脑的内分泌功能(可汇入腺垂体的调节中讲)1、下丘脑的神经内分泌功能2、下丘脑与垂体的机能联系(垂体门脉系统)3、下丘脑分泌的激素及作用4、下丘脑促垂体区的分泌调节重点掌握下丘脑与垂体的机能联系及下丘脑分泌激素的作用。第三节垂体1、腺垂体(重点):重点介绍腺垂体分泌的几种激素的作用2、神经垂体:主要掌握抗利尿激素和催产素的生理作用及其分泌调节。第四节甲状腺1、甲状腺素的合成、释放与转运2、甲状腺素的生理作用(重点):包括对代谢、生长、发育和生殖的影响3、甲状腺素分泌的调节:重点掌握下丘脑一腺垂体一一甲状腺轴的作用第五节甲状旁腺、维生素D3和甲状腺"C细胞1、甲状旁腺2、维生素D33、甲状腺C"细胞主要讲述它们分泌的激素及作用(如何调节机体的钙代谢第六节肾上腺1、肾上腺皮质:主要掌握糖皮质激素和盐皮质激素的生理作用2、肾上腺髓质:主要掌握其所分泌的激素和激素的生理作用及调节。第七节胰岛1、胰岛素2、 胰高血糖素重点掌握这两种激素的生理功能。第八节其它内分泌腺和激素1、胸腺2、松果体(松果腺)3、胎盘及其激素(HCG和PMSG)4、前列腺素三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1、激素的作用机理;2、下丘脑与垂体的机能联系;

通过本章的学习,掌握各内分泌腺的分泌活动以及各内分泌腺之间的调控关系,掌握各种激素的功 能和对机体机能活动的调节。了解神经-内分泌-免疫网络式调控。本章是该课程的重点。计划10学 时。 二、课程内容: 第一节 概述 1、内分泌器官和内分泌 2、激素:概念、分类及一般特征。 3、激素的作用机理(重点):重点掌握含氮类激素作用机理——第二信使学说和类固醇激素作 用机理——基因表达学说。 第二节 下丘脑的内分泌功能(可汇入腺垂体的调节中讲) 1、下丘脑的神经内分泌功能 2、下丘脑与垂体的机能联系(垂体门脉系统) 3、下丘脑分泌的激素及作用 4、下丘脑促垂体区的分泌调节 重点掌握下丘脑与垂体的机能联系及下丘脑分泌激素的作用。 第三节 垂体 1、腺垂体(重点):重点介绍腺垂体分泌的几种激素的作用 2、神经垂体:主要掌握抗利尿激素和催产素的生理作用及其分泌调节。 第四节 甲状腺 1、甲状腺素的合成、释放与转运 2、甲状腺素的生理作用(重点):包括对代谢、生长、发育和生殖的影响 3、甲状腺素分泌的调节:重点掌握下丘脑——腺垂体——甲状腺轴的作用。 第五节 甲状旁腺、维生素D3和甲状腺"C"细胞 1、甲状旁腺 2、维生素D3 3、甲状腺"C"细胞 主要讲述它们分泌的激素及作用(如何调节机体的钙代谢) 第六节 肾上腺 1、肾上腺皮质:主要掌握糖皮质激素和盐皮质激素的生理作用。 2、肾上腺髓质:主要掌握其所分泌的激素和激素的生理作用及调节。 第七节 胰岛 1、胰岛素 2、胰高血糖素 重点掌握这两种激素的生理功能。 第八节 其它内分泌腺和激素 1、胸腺 2、松果体(松果腺) 3、胎盘及其激素(HCG和PMSG) 4、前列腺素 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1、激素的作用机理; 2、下丘脑与垂体的机能联系;

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《家畜育种学》课程教学资源(PPT课件)第三章 家畜主要性状的遗传.ppt

- 《家畜育种学》课程教学资源(PPT课件)第一章 家畜的起源与品种.ppt

- 《家畜育种学》课程教学资源(PPT课件)第二章 数量遗传学基础.ppt

- 《家畜育种学》课程教学资源(PPT课件)第五章 选择原理与方法(第一节 选择的概念、第二节 质量性状的选择).ppt

- 《家畜育种学》课程教学资源(PPT课件)第四章 生产性能测定.ppt

- 《家畜育种学》课程教学资源(PPT课件)第六章 个体遗传评定(选择指数法).ppt

- 《家畜育种学》课程教学资源(PPT课件)第十章 生物多样性保护家畜育学.ppt

- 《家畜育种学》课程教学资源(PPT课件)第八章 品系与品种的培育.ppt

- 《家畜育种学》课程教学资源(PPT课件)第七章 家畜的选配选配的分类.ppt

- 《家畜育种学》课程教学资源(PPT课件)第九章 杂种优势利用.ppt

- 《家畜育种学》课程教学课件(PPT讲稿)珍禽简介.ppt

- 《家畜育种学》课程教学课件(PPT讲稿)中国荷斯坦牛品种标准、生产性能测定标准介绍.ppt

- 《家畜育种学》课程教学资源(PPT课件)21世纪生命科学热点与展望.ppt

- 《家畜育种学》课程教学课件(PPT讲稿)克隆.ppt

- 《家畜育种学》课程教学课件(PPT讲稿)三鹿奶粉事件.ppt

- 《家畜育种学》课程教学课件(PPT讲稿)鸡与鹌鹑属间杂交试验.ppt

- 《家畜育种学》课程教学课件(PPT讲稿)英科学家人兽混合胚胎.ppt

- 《家畜育种学》课程教学课件(PPT讲稿)肉用羊特点.ppt

- 《家畜育种学》课程教学课件(PPT讲稿)羊品种类型.ppt

- 《家畜育种学》课程教学资源(PPT课件)第一篇 育种对象.ppt

- 《动物生理学》课程授课教案.pdf

- 《动物性产品检疫检验》课程教学标准.pdf

- 《动物检疫技术》课程教学标准.pdf

- 《动物防疫技术》课程教学标准.pdf

- 《动物寄生虫病诊断技术》课程教学标准.pdf

- 《动物传染病诊断技术》课程教学标准.pdf

- 《动物流行病调查技术》课程教学标准.pdf

- 《兽医临床诊疗技术》课程教学标准.pdf

- 《动物微生物与免疫基础》课程教学标准.pdf

- 《动物药理》课程教学标准.pdf

- 《动物病理》课程教学标准.pdf

- 《动物解剖生理》课程教学标准.pdf

- 《动物生物化学》课程教学标准.pdf

- 《动物营养与饲料学》课程实践大纲 Animal Nutrition ang Feed Science.pdf

- 《动物营养与饲料学》课程教学大纲 Animal Nutrition ang Feed Science.pdf

- 《猪生产学》课程教学资源(教案讲义,共十一讲).pdf