《生态工程》课程授课教案(讲义)第三章 土壤恢复生态工程

第三章土壤恢复生态工程 壤恢复生态工程是生态工程原理在土士壤恢复这一特定领城的应用,土壤恢复的日标是 建和优 壤生态系 工程京 经 系统科学基本原理, 采用 因此 的以恢复士壤结构和 的生产工艺体系 设高效、稳定、持续发展的土壤生态系统的目的。 第一节土壤生态系统退化及恢复 一、土壤生态系统基本特点 土壤是陆地的一个重要组成部分,土壤生态系统是陆地生态系统的一个子系统,同时又是 一个独立的生态系统。土壤生态系统可以定义为:是植物根系、土壤藻类、土壤动物和微生物 与它们所处的土壤环境一起构成的统一整体。 土壤生态系统有别于一般生态系统,两者有着不同的边界。一般生态系统是生物与生物、 生物与环境之间长期相互作用而形成的统一整体,它者重研究生产者、消费者和环境三者之间 的相互关系,土壤生态系统则是土壤各形成因素之间以及与人类生产活动之间相互作用、相互 制约所构成的统一整体,它主要研究地球陆地表面各自然地理要素(地貌地形、气候、生物、 土壤母质等)相互作用、相互联系以及植物、陆地水、大气、藻类、岩石风化物、动物和人之 间的物质迁移与能量转换,以土壤综合管理为其目的。 (一)、土壤生态系统是多层次结构的复合生态系统 土壤生态系统的结构包括两个方面,即水平结构和垂直结构,它占有三维空间,其具体范 围可根据研究目的确定。如研究全球性的环境问题,可联系全球性或地带性土壤生态系统的结 构和功能的变化:而景观层次的研究,可认识不同景观和地貌系列土壤生态过程与变化规律。 作为独立的土壤生态系统,其水平结构一般由多种子系统组成,而这些子系统又有等级层次的 不同,它们在地球陆地表面呈现不完全连续的分布状态。从类型来看,森林土壤、草原土壤、 荒漠土壤、农田土壤等都是不同的土壤生态系统。在这些系统中,又包含着多种多样,大大小 小的更次一级的子系统,它们呈斑块状分布于地表。土壤生态系统就是由这些子系统复合而成, 根据区域的不同,它可能包括子系统的多少也不同。每一个自然区域都可以划分为很多小面积 的景观单位或地域单位】 地面大汽布 有风化基庄 图3一1土生志承超面层次示意 土壤生态系统在垂直方向上从土壤的母质层至植被,其上界应包括近地面大气带及地上生 物群在内,因为它含有不同分解阶段的有机质,与土壤生物活动、土壤腐殖质形成、养分循环

1 第三章 土壤恢复生态工程 土壤恢复生态工程是生态工程原理在土壤恢复这一特定领域的应用,土壤恢复的目标是重 建和优化土壤生态系统的结构和功能。因此,土壤恢复生态工程就是应用生态学、生态经济学 与系统科学基本原理,采用生态工程方法,吸收现代科学技术成就与传统农业中的精华,建成 的以恢复土壤结构和功能为中心的生产工艺体系,以实现防治土壤侵蚀和改良各种低产田,建 设高效、稳定、持续发展的土壤生态系统的目的。 第一节 土壤生态系统退化及恢复 一、土壤生态系统基本特点 土壤是陆地的一个重要组成部分,土壤生态系统是陆地生态系统的一个子系统,同时又是 一个独立的生态系统。土壤生态系统可以定义为:是植物根系、土壤藻类、土壤动物和微生物 与它们所处的土壤环境一起构成的统一整体。 土壤生态系统有别于一般生态系统,两者有着不同的边界。一般生态系统是生物与生物、 生物与环境之间长期相互作用而形成的统一整体,它着重研究生产者、消费者和环境三者之间 的相互关系,土壤生态系统则是土壤各形成因素之间以及与人类生产活动之间相互作用、相互 制约所构成的统一整体,它主要研究地球陆地表面各自然地理要素(地貌地形、气候、生物、 土壤母质等)相互作用、相互联系以及植物、陆地水、大气、藻类、岩石风化物、动物和人之 间的物质迁移与能量转换,以土壤综合管理为其目的。 (一)、土壤生态系统是多层次结构的复合生态系统 土壤生态系统的结构包括两个方面,即水平结构和垂直结构,它占有三维空间,其具体范 围可根据研究目的确定。如研究全球性的环境问题,可联系全球性或地带性土壤生态系统的结 构和功能的变化;而景观层次的研究,可认识不同景观和地貌系列土壤生态过程与变化规律。 作为独立的土壤生态系统,其水平结构一般由多种子系统组成,而这些子系统又有等级层次的 不同,它们在地球陆地表面呈现不完全连续的分布状态。从类型来看,森林土壤、草原土壤、 荒漠土壤、农田土壤等都是不同的土壤生态系统。在这些系统中,又包含着多种多样,大大小 小的更次一级的子系统,它们呈斑块状分布于地表。土壤生态系统就是由这些子系统复合而成, 根据区域的不同,它可能包括子系统的多少也不同。每一个自然区域都可以划分为很多小面积 的景观单位或地域单位。 土壤生态系统在垂直方向上从土壤的母质层至植被,其上界应包括近地面大气带及地上生 物群在内,因为它含有不同分解阶段的有机质,与土壤生物活动、土壤腐殖质形成、养分循环

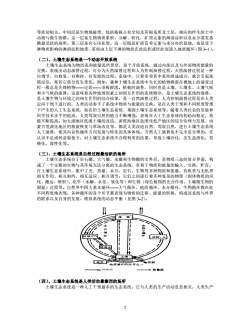

等密切相关。中间层是生物地被带,包括植株占有空间及其根系所及土层,相应的伴生的士中 动物与微生物群。这一层系生物物质累积、分解、转化,矿质元素的淋溶淀积以及水分蒸发蒸 腾最活跃的场所。第三层是岩石风化带。这一层既是矿质营养元素与水分补给基地,也是受下 淋物质影响的淋溶淀积地带,某些由上层下淋的物质在此淀积或经此而进入地质循环(图3-1)。 (二)、土壤生态系统是一个动态开放系统 土壤生态系统为物质流和能量流所贯穿,是个开放系统,通过内部以及与外部物质能量的 交换,表现出动态演替过程,可分为天然演替过程和人为控制演替过程。天然演替过程是一种 自调节、自修复、自维持、自发展的过程。系统中,只要变更其中某些组成成分,就会引起连 锁反应,使其它部分发生变化。例如,森林土壤生态系统中生长的植物群落在裸地上的演变过 程一般总是先锋植物- 定居 顶极群落。植被的演替,同时也是土壤、土壤水、土壤气候 和小气候的演替。这意味着各种地理因素之间相互作用的连续顺序,是土壤生态系统的演替, 是土壤生物与环境之间相互作用的综合结果,是一自然演替过程。人为控制演替过程是在人类 定向干预下进行的,人类活动参予了系统中物质与能量的交换。是在人类干预和不同程度管理 下产生的人工生态系统,如农田土壤生态系统、果园土壤生态系统等。随着人类社会的发展和 科学技术水平的提高,人类驾驭自然的能力不断增强,表现在人工生态系统结构趋向稳定,效 能不断提高。如太湖地区低湿土壤的改造、黄淮海地区盐渍化低产地区的综合治理与发展、内 蒙古荒漠化地区的植被恢复与草场改良等,都是人类改造自然、驾驭自然,进行土壤生态系统 人工演替,使其向良性循环方向发展与转化的具体体现。当然人工演替也不完全是合理的,在 认识不足或利益驱使下,对土壤生态系统不合理利用的结果,导致土壤沙化,次生盐渍化、贫 瘠化、毒性化等。 (三)、土壤生态系统是自然过程最活跃的场所 土壤生态系统位于岩石圈、大气圈、水圈和生物圈的交界层,是物质三态的复合界面,构 成了一个完整的生物与其环境无法分离的生态系统,有利于物质和能量的输入、交换、贮存。 在土壤生态系统中,集中了光、热量、水分、岩石、生物等多种物质和能量,有机界与无机界 相互作用、相互制约、相互适应、相互调节:它们之间进行若多种复杂的物理(固体物质的风 化、搬运、堆积)、化学(水解、水化、氧化等)和生物(绿色植物的光合作用,土壤微生物的 固氯)过程等。自然界中四大基本循环 大气循环、地质循环、水分循环、生物循环都在此 不同程度地表现,各种循环的各个环节都表现为物质的迁移、能量的转换,构成该系统与外界 的联系以及自身的发展,维持系统的动态平衡(见图3-2)】 五 地质环的不竹之 一银量级 (四)、土壤生态系统是人类活动最激烈的场所 土壤生 态系统是 种人 干预最多的生态系统,它与人类的生产活动息息相关。人类生产

2 等密切相关。中间层是生物地被带,包括植株占有空间及其根系所及土层,相应的伴生的土中 动物与微生物群。这一层系生物物质累积、分解、转化,矿质元素的淋溶淀积以及水分蒸发蒸 腾最活跃的场所。第三层是岩石风化带。这一层既是矿质营养元素与水分补给基地,也是受下 淋物质影响的淋溶淀积地带,某些由上层下淋的物质在此淀积或经此而进入地质循环(图 3–1)。 (二)、土壤生态系统是一个动态开放系统 土壤生态系统为物质流和能量流所贯穿,是个开放系统,通过内部以及与外部物质能量的 交换,表现出动态演替过程,可分为天然演替过程和人为控制演替过程。天然演替过程是一种 自调节、自修复、自维持、自发展的过程。系统中,只要变更其中某些组成成分,就会引起连 锁反应,使其它部分发生变化。例如,森林土壤生态系统中生长的植物群落在裸地上的演变过 程一般总是先锋植物——定居——顶极群落。植被的演替,同时也是土壤、土壤水、土壤气候 和小气候的演替。这意味着各种地理因素之间相互作用的连续顺序,是土壤生态系统的演替, 是土壤生物与环境之间相互作用的综合结果,是一自然演替过程。人为控制演替过程是在人类 定向干预下进行的,人类活动参予了系统中物质与能量的交换。是在人类干预和不同程度管理 下产生的人工生态系统,如农田土壤生态系统、果园土壤生态系统等。随着人类社会的发展和 科学技术水平的提高,人类驾驭自然的能力不断增强,表现在人工生态系统结构趋向稳定,效 能不断提高。如太湖地区低湿土壤的改造、黄淮海地区盐渍化低产地区的综合治理与发展、内 蒙古荒漠化地区的植被恢复与草场改良等,都是人类改造自然、驾驭自然,进行土壤生态系统 人工演替,使其向良性循环方向发展与转化的具体体现。当然人工演替也不完全是合理的,在 认识不足或利益驱使下,对土壤生态系统不合理利用的结果,导致土壤沙化,次生盐渍化、贫 瘠化、毒性化等。 (三)、土壤生态系统是自然过程最活跃的场所 土壤生态系统位于岩石圈、大气圈、水圈和生物圈的交界层,是物质三态的复合界面,构 成了一个完整的生物与其环境无法分离的生态系统,有利于物质和能量的输入、交换、贮存。 在土壤生态系统中,集中了光、热量、水分、岩石、生物等多种物质和能量,有机界与无机界 相互作用、相互制约、相互适应、相互调节;它们之间进行着多种复杂的物理(固体物质的风 化、搬运、堆积)、化学(水解、水化、氧化等)和生物(绿色植物的光合作用,土壤微生物的 固氮)过程等。自然界中四大基本循环——大气循环、地质循环、水分循环、生物循环都在此 不同程度地表现,各种循环的各个环节都表现为物质的迁移、能量的转换,构成该系统与外界 的联系以及自身的发展,维持系统的动态平衡(见图 3–2)。 (四)、土壤生态系统是人类活动最激烈的场所 土壤生态系统是一种人工干预最多的生态系统,它与人类的生产活动息息相关。人类生产

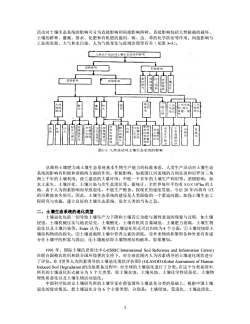

活动对土壤生态系统的影响可分为直接影响和间接影响两种。直接影响包括天然植被的破坏 化 人类生产活动对士生态系统的响 及影甲 图33人类活动对土澳生态系统的影 从维持土壤肥力或土壤生态系统基本生物生产能力的标准来看,人类生产活动对士壤生为 系统的影响有积极和消极两方面的作用。积极影响,如我国江河流域的万顷良田和尼罗河三角 洲上千年的土壤利用:荷兰建造的大量圩田:中欧一千多年的士壤生产利用等。消极影响,如 水土流失、土壤沙化、土壤污染与次生盐渍化等。据统计,全世界每年平均有5.0×10ha的士 地,由于人为因素影响而导致退化,不能生产粮食。按现在的速度发展,今后20年内将有13 的可地丧失殆尽。因此,土壤生态系统的建设是人类面临的一个紧迫问题。加强土壤生态工 程研究与实施,建立良好的土壤生态系统,是全人类的当务之急。 二、土壤生态系统的退化类型 土壤退化包括一切导致土壤生产力下降和土壤其它功能与属性衰退的现象与过程,如土壤 侵蚀、土壤机械压实与地表结壳、土壤酸化、士壤有机质含量减低、土壤肥力衰竭、土壤生物 退化以及土壤污染等。Ess沁认为,所有的土壤退化形式可以归结为4个方面:①土壤侵蚀即士 壤结构物质的损失:②士壤衰竭即土壤中营养元素的消耗:③外米物质积聚即各种外米有害成 分在土壤中的积累与固定:④土壤板结即土壤物理结构破坏,容重增加。 I991年,国际土壤信息参比中心(ISRIC::International Soil Refe and Infommation Centre) 在联合国粮农组织和联合国环境署的支持下,对全球范围内人为因素诱导的士壤退化现状进行 了评估。在《世界人为因素诱导的土壤退化现状评估图》(GLASOD:Global Assessment of Human Induced Soil Degradation)的出版准备过程中,对全球的土壤退化进行了分类。在这个分类系统中 所有的土壤退化形式被分为5个大类型,即土壤水蚀、土壤风蚀、士壤化学性质恶化、土壤物 理性质恶化以及土壤生物活动退化。 中国科学院南京土壤研究所的土壤学家在借鉴国外士壤退化分类的基础上,根据中国土壤 退化的现实情况,把土壤退化分为6个主要类型,分别是:土壤侵蚀、荒漠化、土壤盐渍化、 3

3 活动对土壤生态系统的影响可分为直接影响和间接影响两种。直接影响包括天然植被的破坏、 土壤的耕种、灌溉、排水、化肥和有机肥的施用,病、虫、草的化学防治等作用;间接影响与 工业的发展、大气和水污染、人为气候变化与流域治理等有关(见图 3–3)。 从维持土壤肥力或土壤生态系统基本生物生产能力的标准来看,人类生产活动对土壤生态 系统的影响有积极和消极两方面的作用。积极影响,如我国江河流域的万顷良田和尼罗河三角 洲上千年的土壤利用;荷兰建造的大量圩田;中欧一千多年的土壤生产利用等。消极影响,如 水土流失、土壤沙化、土壤污染与次生盐渍化等。据统计,全世界每年平均有 5.0×106ha 的土 地,由于人为因素影响而导致退化,不能生产粮食。按现在的速度发展,今后 20 年内将有 1/3 的可耕地丧失殆尽。因此,土壤生态系统的建设是人类面临的一个紧迫问题。加强土壤生态工 程研究与实施,建立良好的土壤生态系统,是全人类的当务之急。 二、土壤生态系统的退化类型 土壤退化包括一切导致土壤生产力下降和土壤其它功能与属性衰退的现象与过程,如土壤 侵蚀、土壤机械压实与地表结壳、土壤酸化、土壤有机质含量减低、土壤肥力衰竭、土壤生物 退化以及土壤污染等。Esser 认为,所有的土壤退化形式可以归结为 4 个方面:①土壤侵蚀即土 壤结构物质的损失;②土壤衰竭即土壤中营养元素的消耗;③外来物质积聚即各种外来有害成 分在土壤中的积累与固定;④土壤板结即土壤物理结构破坏,容重增加。 1991 年,国际土壤信息参比中心(ISRIC:International Soil Reference and Information Centre) 在联合国粮农组织和联合国环境署的支持下,对全球范围内人为因素诱导的土壤退化现状进行 了评估。在《世界人为因素诱导的土壤退化现状评估图》(GLASOD:Global Assessment of Human Induced Soil Degradation)的出版准备过程中,对全球的土壤退化进行了分类。在这个分类系统中, 所有的土壤退化形式被分为 5 个大类型,即土壤水蚀、土壤风蚀、土壤化学性质恶化、土壤物 理性质恶化以及土壤生物活动退化。 中国科学院南京土壤研究所的土壤学家在借鉴国外土壤退化分类的基础上,根据中国土壤 退化的现实情况,把土壤退化分为 6 个主要类型,分别是:土壤侵蚀、荒漠化、土壤盐渍化

土壤污染、土壤性质恶化以及土壤非农占用。土壤退化是多种因素与过程综合作用的结果,涉 及到土壤物理过程、化学过程以及生物学过程。 一种或者两种退化因素可能在某种士壤退化类 型中占主导地位,但多种退化现象均可以同时在土壤退化过程中表现出来。例如,土壤侵蚀是 一种最为普遍的土壤退化类型,侵蚀导致富含有机质和各种营养元素的表层土壤失去或者变薄, 因此也表现为土壤养分衰竭与土壤物理、化学性状恶化。土壤污染影响土壤的各种化学及电化 学过程,进而影响土壤的生物学过程,因此可能会表现出土壤生物活动退化的特点。理解这 点,在进行土壤退化评价、防治与修复中非常重要。 三、土壤生态系统的退化及特点 (一)土壤生态系统退化情况 l、土壤侵蚀(Soil erosion) 土壤侵蚀会造成土壤肥力的下降和生态环境的恶化。20世纪50年代,中国土壤侵蚀的总 面积为1.5*10hm2,而现在已增长到1.7*103hm2,约占全国土地面积的六分之一。其中, 分之一的耕地受到不同程度的侵蚀,面积达4.54*10?hm2。 黄河流域是全国最严重的土壤侵蚀地区,占该地区面积为67%的土地、大约4.3*10hm2 遭侵蚀。有学者统计,黄土高原土壤的侵蚀量从1194年的1.160*10°t增加到1987年的1.630*109 【。在相当长的历史时期内,黄土高原的自然加速侵蚀率保持在7.9%左右,而人为侵蚀增长率则 由130年前的6.7%增加至新中国成立前的14.8%,新中国成立后至今又增加至24.8%。 第二个土壤侵蚀严重的地区为中国南方红色土壤丘陵地区。水土流失率在20世纪80年代 已达38%-769%。长江流域水土流失由20世纪50年代的3.6*10的km2增加到80年代的5.6*10 km2。 第三个土壤侵蚀亚重的地风为东北地区。20世纪60年代开垦的土地已有3%受到侵蚀 另有报道,黑龙江省松嫩江平原的东北部,原本生长着茂密的森林,1903年毁林开荒的时候 土壤有1m以上的黑土层,后来由于每年风蚀大约要吹去1cm的黑土层,现在该地区的农田 只剩下大约10cm的黑土层。 2、荒漠化(Land desertification) 土壤荒漠化的原因是多方面的,主要包括不当的土地利用方式(如森林破坏、无远见的垦 殖、过度放牧等)和由于移动沙丘占据农用地或牧场使之丧失生产功能这两大方面。目前,中 国已右十接蓝蓝化面积334107hm2,比中句括)66#10phm2的排地。 1958年以来,有6.7*10 m2的牧场改为农地用以生产谷类作物,这些土地现多已荒漠化。在过去的50年中,中国士续 荒漠化的速度由原来的1.0*105hm2增加到2.1*105hm2。目前,受士壤荒漠化威胁的地区进 及全国11个省(自治区)的212个县, 中国士壤荒漠化严重的地 区基本上分布在中国北部和西北部,特别是农牧交错地带。 正是这些地区多存在过度开垦 积的 世纪30 ,在大约 面积就减 东北的 从1950 安岭 hm2 719 m2 次生 ,潜 侵 肥力下降和污染的现象普遍存在 录洲的 重威胁。把1977年塔 调查制 量算结果与1958年 构成 化的 土地增加了2.78 hm 化正在发展的 地 智加 hm2:元漠1 1.85*10hm2 总计荒漠化土地扩大了4.93*10hm2, 流 年打大2.7*10hm2。 通常指由于人为灌溉造成的士壤次生盐碱化。在中国,现代盐化过程造成的盐碱化土壤有 3.69*10?hm2。其中受盐碱化影响的耕地主要分布在黄淮海平原、东北平原西部、黄河河套地区、 西北内陆地区,东部沿海地区也有小面积的分布,总面积达6.24*10hm2,约占全国土地总面

4 土壤污染、土壤性质恶化以及土壤非农占用。土壤退化是多种因素与过程综合作用的结果,涉 及到土壤物理过程、化学过程以及生物学过程。一种或者两种退化因素可能在某种土壤退化类 型中占主导地位,但多种退化现象均可以同时在土壤退化过程中表现出来。例如,土壤侵蚀是 一种最为普遍的土壤退化类型,侵蚀导致富含有机质和各种营养元素的表层土壤失去或者变薄, 因此也表现为土壤养分衰竭与土壤物理、化学性状恶化。土壤污染影响土壤的各种化学及电化 学过程,进而影响土壤的生物学过程,因此可能会表现出土壤生物活动退化的特点。理解这一 点,在进行土壤退化评价、防治与修复中非常重要。 三、土壤生态系统的退化及特点 (一)土壤生态系统退化情况 1、土壤侵蚀(Soil erosion) 土壤侵蚀会造成土壤肥力的下降和生态环境的恶化。20 世纪 50 年代,中国土壤侵蚀的总 面积为 1.5*108 hm2,而现在已增长到 1.7*108 hm2,约占全国土地面积的六分之一。其中,三 分之一的耕地受到不同程度的侵蚀,面积达 4.54*107 hm2。 黄河流域是全国最严重的土壤侵蚀地区,占该地区面积为 67%的土地、大约 4.3*107 hm2 遭侵蚀。有学者统计,黄土高原土壤的侵蚀量从 1194 年的 1.160*109 t 增加到 1987 年的 1.630*109 t。在相当长的历史时期内,黄土高原的自然加速侵蚀率保持在 7.9%左右,而人为侵蚀增长率则 由 130 年前的 6.7%增加至新中国成立前的 14.8%,新中国成立后至今又增加至 24.8%。 第二个土壤侵蚀严重的地区为中国南方红色土壤丘陵地区。水土流失率在 20 世纪 80 年代 已达 38%~76%。长江流域水土流失由 20 世纪 50 年代的 3.6*105 km2 增加到 80 年代的 5.6*105 km2。 第三个土壤侵蚀严重的地区为东北地区。20 世纪 60 年代开垦的土地已有 35%受到侵蚀。 另有报道,黑龙江省松嫩江平原的东北部,原本生长着茂密的森林,1903 年毁林开荒的时候, 土壤有 1 m 以上的黑土层,后来由于每年风蚀大约要吹去 1 cm 的黑土层,现在该地区的农田, 只剩下大约 10 cm 的黑土层。 2、荒漠化(Land desertification) 土壤荒漠化的原因是多方面的,主要包括不当的土地利用方式(如森林破坏、无远见的垦 殖、过度放牧等)和由于移动沙丘占据农用地或牧场使之丧失生产功能这两大方面。目前,中 国已有土壤荒漠化面积 3.34*107 hm2,其中包括 2.66*106 hm2 的耕地。1958 年以来,有 6.7*105 hm2 的牧场改为农地用以生产谷类作物,这些土地现多已荒漠化。在过去的 50 年中,中国土壤 荒漠化的速度由原来的 1.0*105 hm2/a 增加到 2.1*105 hm2/a。目前,受土壤荒漠化威胁的地区涉 及全国 11 个省(自治区)的 212 个县,受影响的人口达 2.5*107 人。中国土壤荒漠化严重的地 区基本上分布在中国北部和西北部,特别是农牧交错地带。正是这些地区多存在过度开垦、过 度放牧、过度砍伐等现象,导致了生态平衡的破坏,使得整个荒漠地区面积的 65.4%是由土壤 荒漠化造成的。从 19 世纪末到 20 世纪 30 年代,在大约不到半个世纪的时间内,中国东北森林 面积就减少 1.4*107 hm2。东北的伊春林区,从 1950~1975 年,森林面积减少了 1.0*105 hm2, 大兴安岭的森林覆盖率也由 71%降低到 57%。到 1990 年,新疆累计开荒约 3.6*106 hm2,扣除 弃耕撂荒地 6*105 hm2,绿洲扩大了约 2 倍;但绿洲内土地荒漠化、次生盐碱化、潜育化、侵蚀、 肥力下降和污染的现象普遍存在,构成了对绿洲的严重威胁。把 1977 年塔里木河流域调查制图 量算结果与 1958 年制图相比,严重荒漠化的土地增加了 2.78*105 hm2;荒漠化正在发展的土地 增加了 3*104 hm2;弱荒漠化土地增加了 1.85*105 hm2;总计荒漠化土地扩大了 4.93*105 hm2, 占流域总面积的 12.96%,18 年间每年扩大 2.7*104 hm2 。 3、盐碱化(Soil salinization or alkalinization) 通常指由于人为灌溉造成的土壤次生盐碱化。在中国,现代盐化过程造成的盐碱化土壤有 3.69*107 hm2。其中受盐碱化影响的耕地主要分布在黄淮海平原、东北平原西部、黄河河套地区、 西北内陆地区,东部沿海地区也有小面积的分布,总面积达 6.24*106 hm2,约占全国土地总面

积的7%。干早与半干早地区耕地的盐碱化主要是人为灌溉所致。通过灌溉工程措施和生物工稻 措施 提得到了有的刺 盐碱化的威(1954年仅有%15%的面积:华北平原20纪0 套地区的耕 年代末的盐碱地面积 2.7*10°hm2 大力发展引黄灌溉,片面强调平原着水 盲目种稻的情况下,地下水位普遍手 高, 导致70 年代盐 地积达4.00°hm 多年定点改良试验 推 0年 中期再计算时,己减少半数。而内蒙河套地区由于灌排严重失调,20世纪80年代盐碱地面积 比50年代每年增长1%3%。黄河三角洲成陆初期, 土壤处于非盐化阶段,除沿海少数地块道 海水到灌形成盐土外,其余皆为非盐化土壤。4050年代,这里还是一片 “绿色的海洋”, 以茂 密的草甸草原为特征的生态系统基本保持平衡,森林覆盖率达20%,50年代初国家在此建立了 许多农场、牧场和林场·50年代末由于受“以根为粥”的景影啊,不少牧场、林场被垦为农田 天然林草植被被大量破坏,森林、草原面积迅速缩减。到80年代调查的时候,森林覆盖率由 50年代的20%下降到3.6%:草原由20*105hm2下降到7*104hm2,气候也开始变劣,如降水 量减少、蒸发量增大、风沙危害加大。水盐运动失去平衡,盐分向地表聚集,导致了严重的次 生盐础化。 4、贫瘠化(Impoverishment) 由于过度圣姐 土壤因有机质匮乏而导致养分状况失衡,土壤养分长期的低投入 高支出 造成全国范围土壤肥力的下降。第二次全因土壤普查表明, 全国耕地土壤的平均有机质质量分 数低于1.5%,甚至有占全国总耕地面积11%的土壤的有机质质量分数低于0.%。全国缺磷士 壤的面积由1953年的2.7*10?hm2增加到1995年的6.7*10hm2。黑土垦殖年限久的己达270 余年,也有析几十年才开层的。里土被开垦之后,由于施肥较少,耕后管理不善和土壤得蚀等 因素的影响,有些黑土地的肥力水平有所下降,表现在有机质、全氮和全磷质量分数的减少, 土城体积质量增大,离子交换量、田间持水量乃孔.隙府隆低。 土壤肥力下降等土壤贫瘠化现象在全国各地都有报道。例如,河北省低平原土壤养分监测 表明,20世纪80年代初与50年代中相比,有53.9%的样点的有机质质量分数下降,15.4%样 点稳定,30.7%样点增加。江苏里下河地区1984年至1988年监测表明,平均土壤有机质质量分 数从2.07%下降到1.86%, 速效钾质量分数从138mgg下降到84.7mgkg。河南省1980年和 1992年土壤养分平衡状况的统计结果表明,1980年钾素(K20)质量亏损2.783*10t,占支出 量的408% 92年立量大幅度增加,因而御的质量亏损增至561*10的t 占支出量的52 1966年至1 003年差公 的动太亦化明白1066年来新国+ 缺状态, (K20)质量分别亏空6184*105130*10t、269*10的1.细 库容以每年34101的速度减少。在微量元素方面,中国南方和西南地区有占总士壤面积为909 的土缺硼和钼】 华北平原和黄土高原有占总土壤面积为80%的士壤缺锌和组: 由用西北王后 地区有超过总土壤 壤缺锌和锰 5、潜有化(Soil gle 在国 除东北和四川阿坝地区约有2.08*107hm2不同类型潜有化土壤以外 未、准河 以南山间盆地和谷地中还有6.8*10h2的潜育化水稻士。20世纪50年代中国南方稻作区潜育 化水稻土约3.7*10 80年代初曾达到4.7*1 h 1995 53 61 的潜直化 收良利 6、土壤污染(Soil pollution) 随者化学农业(化肥、农药、杀虫剂等使用)、乡镇企业的发展和城市化对农田的影响,土 壤中的有毒物质积累并超标,对士壤性状、环境和人类健康产生严重的影响。近0年来, 经济的快速发展给环境带来了巨大的压力, 十城母污边的报道越来城多。 983年. 全国受污染

5 积的 7%。干旱与半干旱地区耕地的盐碱化主要是人为灌溉所致。通过灌溉工程措施和生物工程 措施,黄淮平原盐碱化土壤得到了有效的控制。新疆、黄河河套地区的土壤盐碱化问题却日趋 严重,目前新疆、甘肃和宁夏三省(区)约 35%的耕地、50%的内蒙河套地区的耕地受到土壤 盐碱化的威胁(1954 年仅有 11%~15%的面积)。华北平原 20 世纪 50 年代末的盐碱地面积约 2.7*106 hm2,在大力发展引黄灌溉,片面强调平原蓄水,盲目种稻的情况下,地下水位普遍升 高,导致 70 年代盐碱地面积达 4.0*106 hm2 ;之后通过多年定点改良试验、推广,到 80 年代 中期再计算时,已减少半数。而内蒙河套地区由于灌排严重失调,20 世纪 80 年代盐碱地面积 比 50 年代每年增长 1%~3%。黄河三角洲成陆初期,土壤处于非盐化阶段,除沿海少数地块遭 海水倒灌形成盐土外,其余皆为非盐化土壤。40~50 年代,这里还是一片“绿色的海洋”,以茂 密的草甸草原为特征的生态系统基本保持平衡,森林覆盖率达 20%,50 年代初国家在此建立了 许多农场、牧场和林场。50 年代末由于受“以粮为纲”的影响,不少牧场、林场被垦为农田, 天然林草植被被大量破坏,森林、草原面积迅速缩减。到 80 年代调查的时候,森林覆盖率由 50 年代的 20%下降到 3.6%;草原由 2.0*105 hm2 下降到 7*104 hm2,气候也开始变劣,如降水 量减少、蒸发量增大、风沙危害加大。水盐运动失去平衡,盐分向地表聚集,导致了严重的次 生盐碱化。 4、贫瘠化(Impoverishment) 由于过度垦殖,土壤因有机质匮乏而导致养分状况失衡,土壤养分长期的低投入、高支出 造成全国范围土壤肥力的下降。第二次全国土壤普查表明,全国耕地土壤的平均有机质质量分 数低于 1.5%,甚至有占全国总耕地面积 11%的土壤的有机质质量分数低于 0.7%。全国缺磷土 壤的面积由 1953 年的 2.7*107 hm2 增加到 1995 年的 6.7*107 hm2。黑土垦殖年限久的已达 270 余年,也有近几十年才开垦的。黑土被开垦之后,由于施肥较少,耕后管理不善和土壤侵蚀等 因素的影响,有些黑土地的肥力水平有所下降,表现在有机质、全氮和全磷质量分数的减少, 土壤体积质量增大,离子交换量、田间持水量及孔隙度降低。 土壤肥力下降等土壤贫瘠化现象在全国各地都有报道。例如,河北省低平原土壤养分监测 表明,20 世纪 80 年代初与 50 年代中相比,有 53.9%的样点的有机质质量分数下降,15.4%样 点稳定,30.7%样点增加。江苏里下河地区 1984 年至 1988 年监测表明,平均土壤有机质质量分 数从 2.07%下降到 1.86%,速效钾质量分数从 138 mg/kg 下降到 84.7 mg/kg。河南省 1980 年和 1992 年土壤养分平衡状况的统计结果表明,1980 年钾素(K2O)质量亏损 2.783*105 t,占支出 量的 40.8%,1992 年产量大幅度增加,因而钾的质量亏损增至 5.61*105 t,占支出量的 52%。新 疆 1966 年至 1993 年养分库容的动态变化研究表明,自 1966 年以来,新疆土壤养分库容处于亏 缺状态,氮(N)、磷(P2O5)、钾(K2O)质量分别亏空 6.184*105 t、3.0*104 t、2.69*105 t,钾 库容以每年 3.4*104 t 的速度减少。在微量元素方面,中国南方和西南地区有占总土壤面积为 90% 的土壤缺硼和钼;华北平原和黄土高原有占总土壤面积为 80%的土壤缺锌和钼;中国西北干旱 地区有超过总土壤面积 80%的土壤缺锌和锰。 5、潜育化(Soil gleyization) 在中国,除东北和四川阿坝地区约有 2.08*107 hm2 不同类型潜育化土壤以外,秦岭、淮河 以南山间盆地和谷地中还有 6.8*106 hm2 的潜育化水稻土。20 世纪 50 年代中国南方稻作区潜育 化水稻土约 3.7*106 hm2,到 80 年代初曾达到 4.7*106 hm2;90 年代以来应用土壤普查成果,通 过排水治潜、水旱轮作和水稻半旱式耕作,已有 2.6*106 hm2 的潜育化土壤得到改良和有效利用。 1995 年全国尚有 2.5*106 hm2 潜育化土壤,另有 5.3*106 hm2 易涝面积有待治理。 6、土壤污染(Soil pollution) 随着化学农业(化肥、农药、杀虫剂等使用)、乡镇企业的发展和城市化对农田的影响,土 壤中的有毒物质积累并超标,对土壤性状、环境和人类健康产生严重的影响。近 20 年来,社会 经济的快速发展给环境带来了巨大的压力,土壤受污染的报道越来越多。1983 年,全国受污染

的士壤面积有1.65*10°hm2,占全国耕地面积的1.66%,1995年则分别为8.65*10hm2和6.26 据报道,1988年全国污灌面积为1.3*10m2,没有处理利用的工业废渣和城市垃圾积累堆存量 6.6*10°t、占地面积536km2,到1995年分别增长至3.3*10°hm2、8.6*10°t和600km2。越员 经济发达的地区,土瑰受污染的程度域高,如长江三角洲和珠江三角洲地风,农田土壤污染状 况都十分严重。遗憾的是,由于资料的缺乏,目前确切地评价土壤污染的情况比较困难。 7、土壤非农业利用(Loss of land productive function) 耕地是有限的资源,一旦被城市、工矿、交通所占用,将不能或很难复得,这就意味着非 农业占地也是土壤退化的一种形式。估计全国平均每年被非农业利用所占的土地达4*10hm2。 近年来仅上海市每年就有2000hm2的士地被非农业利用所占。统计表明,50年代全国人均占 有耕地0.187hm2,到1995年已下降到0.087hm2。近年来,乡镇企业发展,用地规模扩大,占 用耕地较多,沿海经济技术开发区耕地锐减。有的土地利用不合理,盲目征用,实际开发率低。 交通用地、基础设施等占地也较突出。 (二)中国土壤退化的特点 中国人为诱导士壤退化发生广,发展快,后果严重,问题亟待解决。 1、范围广 土壤退化在中国的发生很广,在不同地区有不同的表现形式:(1)江南农林区土壤退化的 类型主要是土壤侵蚀、养分亏缺和土壤潜有化等:(2)华北平原农业区有较大面积的盐碱化士 壤、风沙土、低产贫猪的变性土和漂白土壤:(3)内蒙古农牧区主要是荒漠化和盐碱化:(4) 黄土高原主要是土寒侵蚀:(5)西北牧风主要是干早、荒漠化和盐碱化:(6)青藏高原则是冷 冻和土壤盆瘠化 2、发展快 从以上诸项土壤眼化的动态发展看,中国土填从20世纪50年代到0年代短短几十年时间 当中就发生了质的变化,有一些土壤退化现象更是在很短的时间内就形成并迅速发展,如土瑰 污染、土壤侵蚀等,许多土壤退化的现象几乎到了日常可以观察到的程度。按这样的退化速度】 个羊的未来带给下代将会为梦相 3、对生态环境影响严重 土壤退化直接影响农业生产,如士壤侵蚀造成土壤耕层的恶化(土层变薄、板结 有效肥力降低、有效水分也降低等),导致作物减产 北里十开 耕作20年 的立U1A0 /hm2 壤污染造成粮食品质的下 食就达12*1010 中国每 内 过度方 地荒 食的 m2降 株矮 且适口 的草类 降 草 起 直 流失, 也降低了林地的生 前林业发达国家的林业用地利用率 在80 上,而 世芥平均型 公项 林 国仅83m3:世 林业发达国豸 每公项年生长量 3m3以 而中国这 项分别只有2.88%和 2.4m3。 弟二 上壤退化也影响了生态环境,甚至造成突发性灾害,威胁人类的生存。例如 由于土壤侵蚀,在长江、黄河上修建的水库,经过20~30年的泥沙沉积,库容迅速减少,寿命 缩短,库区淤塞将影响中下游河段的安全。荒漠化造成的沙尘暴天气有强度增大的趋势,中国 北方2000年春天范围广 、强度大、频度高的沙尘暴天气给我们敲起了警钟。 4、防治土壤退化的力度在加大 中国各地对士壤退化的防治一直在进行当中,且有许多成功的范例。例如,位于腾格里沙 漠东南缘宁夏中卫县的沙坡头,由国家林业部、铁道部与中国科学院联手协作,在当地林场和 群众的共同努力下,通过多年“麦草方格固定法”的治理,成功地栽植了多种沙生植物,使铁 路两侧形成了两道绿色的屏障,有效地控制了风沙,保证了通过沙坡头56公里铁路的安全,使 包兰铁路自1958年通车以来畅通无阻,被认为是人类治沙史上的奇迹。另外,内蒙古乌兰查布 6

6 的土壤面积有 1.65*106 hm2,占全国耕地面积的 1.66%,1995 年则分别为 8.65*106 hm2 和 6.26%。 据报道,1988 年全国污灌面积为 1.3*106 hm2,没有处理利用的工业废渣和城市垃圾积累堆存量 6.6*109 t、占地面积 536 km2,到 1995 年分别增长至 3.3*106 hm2、8.6*109 t 和 600 km2。越是 经济发达的地区,土壤受污染的程度越高,如长江三角洲和珠江三角洲地区,农田土壤污染状 况都十分严重。遗憾的是,由于资料的缺乏,目前确切地评价土壤污染的情况比较困难。 7、土壤非农业利用(Loss of land productive function) 耕地是有限的资源,一旦被城市、工矿、交通所占用,将不能或很难复得,这就意味着非 农业占地也是土壤退化的一种形式。估计全国平均每年被非农业利用所占的土地达 4*104 hm2。 近年来仅上海市每年就有 2000 hm2 的土地被非农业利用所占。统计表明,50 年代全国人均占 有耕地 0.187 hm2,到 1995 年已下降到 0.087 hm2。近年来,乡镇企业发展,用地规模扩大,占 用耕地较多,沿海经济技术开发区耕地锐减。有的土地利用不合理,盲目征用,实际开发率低。 交通用地、基础设施等占地也较突出。 (二)中国土壤退化的特点 中国人为诱导土壤退化发生广,发展快,后果严重,问题亟待解决。 1、 范围广 土壤退化在中国的发生很广,在不同地区有不同的表现形式:(1)江南农林区土壤退化的 类型主要是土壤侵蚀、养分亏缺和土壤潜育化等;(2)华北平原农业区有较大面积的盐碱化土 壤、风沙土、低产贫瘠的变性土和漂白土壤;(3)内蒙古农牧区主要是荒漠化和盐碱化;(4) 黄土高原主要是土壤侵蚀;(5)西北牧区主要是干旱、荒漠化和盐碱化;(6)青藏高原则是冷 冻和土壤贫瘠化。 2、 发展快 从以上诸项土壤退化的动态发展看,中国土壤从 20 世纪 50 年代到 90 年代短短几十年时间 当中就发生了质的变化,有一些土壤退化现象更是在很短的时间内就形成并迅速发展,如土壤 污染、土壤侵蚀等,许多土壤退化的现象几乎到了日常可以观察到的程度。按这样的退化速度, 把一个美好的未来带给下一代将会变为梦想。 3、 对生态环境影响严重 首先,土壤退化直接影响农业生产,如土壤侵蚀造成土壤耕层的恶化(土层变薄、板结、 有效肥力降低、有效水分也降低等),导致作物减产。东北黑土过度开垦、耕作 20 年后,小麦 单产从 1404 kg/hm2 减到 945 kg/hm2。土壤污染造成粮食品质的下降甚至不能食用,中国每年 因污染损失的粮食就达 1.2*1010 kg。 其次,土壤退化对林牧业产生负面影响。例如,内蒙古草 原由于盲目农垦、过度放牧造成土地荒漠化、草场退化,一些牧畜喜食的草类,如羊草、三叶 草等显著减少,而一些植株矮小、耐牧耐践踏且适口性差的草类增加,牧草生产力降低,草群 生产力从 204 g/m2 降到 85.9 g/m2,降低了 57.8%。由于森林砍伐过度,不仅引起了严重的水土 流失,也降低了林地的生产能力。当前林业发达国家的林业用地利用率大多在 80%以上,而中 国仅有 42.3%;世界平均每公顷森林蓄积量为 110 m3,中国仅 83 m3;世界一些林业发达国家 森林平均生长率多在 3%以上,每公顷年生长量达 3 m3 以上,而中国这两项分别只有 2.88%和 2.4 m3。 第三,土壤退化也影响了生态环境,甚至造成突发性灾害,威胁人类的生存。例如, 由于土壤侵蚀,在长江、黄河上修建的水库,经过 20~30 年的泥沙沉积,库容迅速减少,寿命 缩短,库区淤塞将影响中下游河段的安全。荒漠化造成的沙尘暴天气有强度增大的趋势,中国 北方 2000 年春天范围广、强度大、频度高的沙尘暴天气给我们敲起了警钟。 4、 防治土壤退化的力度在加大 中国各地对土壤退化的防治一直在进行当中,且有许多成功的范例。例如,位于腾格里沙 漠东南缘宁夏中卫县的沙坡头,由国家林业部、铁道部与中国科学院联手协作,在当地林场和 群众的共同努力下,通过多年“麦草方格固定法”的治理,成功地栽植了多种沙生植物,使铁 路两侧形成了两道绿色的屏障,有效地控制了风沙,保证了通过沙坡头 56 公里铁路的安全,使 包兰铁路自 1958 年通车以来畅通无阻,被认为是人类治沙史上的奇迹。另外,内蒙古乌兰查布

盟商都县西井子乡治 江西省兴国县水土保持,黄淮海地区治理盐碱化,都有一些成功的经 验,可供条件类似的地区借鉴。 四、退化土裹生态系统的恢复途径 )恢复的其木原则 土壤生态系统的恢复应当根据当地自然条件,针对土壤退化的主要原理,因地制宜地定向 加速土壤系统良性替代过程,宏观上配置合理的土地利用模式 在微观上剑告与十地生立力村 适宜的生态条件,实现土壤生态系统的稳定性,使退化士壤实现恢复。进行土壤恢复时应注意 以下原则:()恢复后的士壤生态系统的基本结构 复后的士壤生态系统具有再发展功能原则:(③)恢复后的 和可 利用资源原则。 被破坏的士壤生态系统,其动态平衡关系被打破,根据不同的破坏程度,有以下4种恢复 的基 系统的保折 存在退化隐患或者初步出现退化趋势,对其进行人为管理,避免其出现破坏 和继续退化的 (②)土壤生态系统的恢复 上壤生态系统发生可逆的退化,通过人为的建立起具有原土壤生态系统特征环境实现系统 恢复的一种途径: (3)土壤生态系统的重建 土壤生态系统经历了不可逆的退化阶段,必须通过人为增加土壤生态系统要素来实现系纷 恢复的一种途径: (4)士壤生态系统的维持 土壤生态系统失去自我调节能力,随环境质量的变化而发生的逆性演替,只能通过人为调 控达到减弱或延缓系统退化趋势的途径。 (一)灰夏的生势措的 土瑰生态系续的恢复应通讨人工调控建立负反馈,改善系统的运行机制与功能,主要有下 述调控措施: 1、农艺措施 ()改善土壤表面状况,增加植物盖度。依靠植物和植物残茬的保护作用,提高士壤抗风 蚀能力,达到限制士壤颗粒运动的目的:改变以锌式犁翻耕为主的传统耕作方法,积极实施保 护性耕作,实行少耕免耕:采取残茬覆盖,秸秆覆盖,生物覆盖,相对增加地表粗糙度,保护 土璃 2)培肥地力,测土配方施肥。桔物体的收获带走了土境中大量的元素,科学的测试土壤养 分含量,适量的施用化肥,配合种植绿肥和增施有机肥,能够改善土壤养分状况,促进形成良 好的土壤生态环境,改善士壤理化性状。 (3)建高产田,退耕还林还草。发展集约化的高效农业,改善粮食主产区农业生产条件,提 高粮食单产水平,缓解粮食压力:陡坡地退耕还林还草 减弱坡耕地的土壤侵蚀,减少水土流 失。 (4)调整种植结构。采用粮草轮作、间作 复种等形式 ,不同作物带状间作:合理调 用现代 生态 ,提高 变传统的良 地生产力:合理控制载畜量和调整畜群结构。 ()水土保持工程针对水土流失的防治,修筑的各项工程有坡面工程、沟道工程、小型蓄

7 盟商都县西井子乡治沙,江西省兴国县水土保持,黄淮海地区治理盐碱化,都有一些成功的经 验,可供条件类似的地区借鉴。 四、退化土壤生态系统的恢复途径 (一)恢复的基本原则 土壤生态系统的恢复应当根据当地自然条件,针对土壤退化的主要原理,因地制宜地定向 加速土壤系统良性替代过程,宏观上配置合理的土地利用模式,在微观上创造与土地生产力相 适宜的生态条件,实现土壤生态系统的稳定性,使退化土壤实现恢复。进行土壤恢复时应注意 以下原则:(1)恢复后的土壤生态系统的基本结构、功能既能适应自然系统的良性演替;(2) 恢 复后的土壤生态系统具有再发展功能原则;(3) 恢复后的土壤生态系统能保持最大生产力和可 利用资源原则。 (二)恢复的基本途径 被破坏的土壤生态系统,其动态平衡关系被打破,根据不同的破坏程度,有以下 4 种恢复 的基本途径: (1)土壤生态系统的保护 土壤生态系统存在退化隐患或者初步出现退化趋势,对其进行人为管理,避免其出现破坏 和继续退化的途径; (2)土壤生态系统的恢复 土壤生态系统发生可逆的退化,通过人为的建立起具有原土壤生态系统特征环境实现系统 恢复的一种途径; (3)土壤生态系统的重建 土壤生态系统经历了不可逆的退化阶段,必须通过人为增加土壤生态系统要素来实现系统 恢复的一种途径; (4)土壤生态系统的维持 土壤生态系统失去自我调节能力,随环境质量的变化而发生的逆性演替,只能通过人为调 控达到减弱或延缓系统退化趋势的途径。 (三)恢复的主要措施 土壤生态系统的恢复应通过人工调控建立负反馈,改善系统的运行机制与功能,主要有下 述调控措施: 1、农艺措施 (1) 改善土壤表面状况,增加植物盖度。依靠植物和植物残茬的保护作用,提高土壤抗风 蚀能力,达到限制土壤颗粒运动的目的;改变以铧式犁翻耕为主的传统耕作方法,积极实施保 护性耕作, 实行少耕免耕;采取残茬覆盖,秸秆覆盖,生物覆盖,相对增加地表粗糙度,保护 土壤。 (2)培肥地力,测土配方施肥。植物体的收获带走了土壤中大量的元素,科学的测试土壤养 分含量,适量的施用化肥,配合种植绿肥和增施有机肥,能够改善土壤养分状况,促进形成良 好的土壤生态环境,改善土壤理化性状。 (3)建高产田,退耕还林还草。发展集约化的高效农业,改善粮食主产区农业生产条件,提 高粮食单产水平,缓解粮食压力;陡坡地退耕还林还草,减弱坡耕地的土壤侵蚀,减少水土流 失。 (4)调整种植结构。采用粮草轮作、间作、套种、复种等形式,不同作物带状间作;合理调 整种植业结构和产业结构,应用现代科技发展旱作农业、节水和生态农业,改变传统的经营方 式,提高土地生产力,促进生态经济良性循环;发展人工种草、草田轮作、草灌混交和改良草 场,提高草地生产力;合理控制载畜量和调整畜群结构。 2、工程措施 (1)水土保持工程 针对水土流失的防治,修筑的各项工程有坡面工程、沟道工程、小型蓄

水灌溉工程、山洪及泥石流排导工程等。工程建设应当以建设山区基本农田为中心,修筑梯田、 坝地保证有足够的生产粮食的基地,另外林地水土保持工程又是水土保持工程的重要组成部分, 如筑天沟、品字沟、鱼鳞坑、等高沟、土谷坊、拦沙坝、水平沟等,能够拦蓄雨水、拦住泥沙, 缓解水土流失。 (2)水利设施工程合适的士壤水含量,能够改善土壤生态系统,增加系统的生产力。通过 改善粮食主产区水利灌溉条件,修复和新建水利灌溉设施,可以缓解生态压力。水利设施工程 建设主要内容包括筑堤修塘、水库、灌溉渠、集雨池、小水窑、小水池等设施,同时增加喷灌、 滴灌设备的使用。工程建设应当注重中开发应注意避免地下水的过渡开采,以地上河流为主, 采取蓄水和提水灌溉结合,应以小型工程建筑为主,推广小水窑、小水池工程。 (3)生态林草工程营造防沙林草带,采取生物工程与石工程相结合的办法能够设置风障 以改变风向,降低风速,减少土壤颗粒与地表的分离和输送,减缓土壤沙化。防护林草工程体 系的建立,因该注重因地制宜,宜林则林、宜草则草,同时注重形式的多样化,包括农田防护 林、灌木丛、高秆作物等。 3、生物措施 ()植物植物能够改善土小气候,减低风速,并能增加空气湿度,从而减少地表蒸发 通过叶面蒸腾,具有很大的生物排水作用,能显著降低地下水位,涵养水源,同时植物还具有 提供大量的有机质 改善士壤的理化性质和养分状况的功能。植树造林和广种绿肥是综合改良 士壤的重要措施,因地制宜,按照不同的降水分布,种植树木、灌木、草类,南方冬季农田 当种植绿 避免农田裸露 极端 、有机质全无的退化土壤, 增加有机肥 面再作用、德 不经过基质的政良 是指其生 而且对士壤有 要涉及到 的乳动物中的 和线形云 ,有时其至知 部分两柄 物. 吧行动 很广 、利 用蚯蚓进 壤质 变 的治理 类作为 王要应用 重金属 有机物 石油和农药等 退化的土壤修复中 物主要包 菜类和原生动物。这些微生物具有促进成土作用,改 理 质及增加士壤中的营养成分。 4、物理化学指施 ()化学修复在重金属污染的士壤中,利用重金属与改良剂之间的化学反应从而对土壤中 的重金属进行固定、分离提取等。盐碱地含有大量的苏打及交换性钠,通过化学改良剂可降低 土壤胶体上过多的交换性钠和碱性。该技术关键在于选择经济有效的改良剂,常用的改良剂有 石灰、沸石、碳酸钙、磷酸盐和促进还原作用的有机物质等。 (2)物理修复主要有换士法、热处理法等。换土法是将污染土壤通过深翻到土壤底层、或 在污染士壤上覆盖新土、或将污染土壤挖走换上未被污染的土壤的方法。热处理是通过加热的 方式,使土壤中的挥发性重金属如汞、砷等挥发并收集起来进行回收或处理。 (3)物理化学修复通过溶剂洗脱、热脱附、吸附和浓缩等物理化学过程将有机化合物从士 壤中去除。表面活性剂是常用的污染士壤清洗剂,它能改进憎水性有机物的溶解性和生物可利 用性

8 水灌溉工程、山洪及泥石流排导工程等。工程建设应当以建设山区基本农田为中心,修筑梯田、 坝地保证有足够的生产粮食的基地,另外林地水土保持工程又是水土保持工程的重要组成部分, 如筑天沟、品字沟、鱼鳞坑、等高沟、土谷坊、拦沙坝、水平沟等,能够拦蓄雨水、拦住泥沙, 缓解水土流失。 (2)水利设施工程 合适的土壤水含量,能够改善土壤生态系统,增加系统的生产力。通过 改善粮食主产区水利灌溉条件,修复和新建水利灌溉设施,可以缓解生态压力。水利设施工程 建设主要内容包括筑堤修塘、水库、灌溉渠、集雨池、小水窑、小水池等设施,同时增加喷灌、 滴灌设备的使用。工程建设应当注重中开发应注意避免地下水的过渡开采,以地上河流为主, 采取蓄水和提水灌溉结合,应以小型工程建筑为主,推广小水窑、小水池工程。 (3)生态林草工程 营造防沙林草带,采取生物工程与石工程相结合的办法能够设置风障, 以改变风向,降低风速,减少土壤颗粒与地表的分离和输送,减缓土壤沙化。防护林草工程体 系的建立,因该注重因地制宜,宜林则林、宜草则草,同时注重形式的多样化,包括农田防护 林、灌木丛、高秆作物等。 3、生物措施 (1)植物 植物能够改善土壤小气候,减低风速,并能增加空气湿度,从而减少地表蒸发, 通过叶面蒸腾,具有很大的生物排水作用,能显著降低地下水位,涵养水源,同时植物还具有 提供大量的有机质,改善土壤的理化性质和养分状况的功能。植树造林和广种绿肥是综合改良 土壤的重要措施,因地制宜,按照不同的降水分布,种植树木、灌木、草类,南方冬季农田应 当种植绿肥,避免农田裸露。 (2)动物 极端恶劣、有机质全无的退化土壤,不经过基质的改良,植物是无法生长的。土 壤动物对基质改良,增加有机肥有重要作用。土壤动物是指其生活中有一段时间在土壤中渡过, 而且对土壤有一定影响的动物。主要涉及到土壤节肢动物、环节动物和线形动物,有时甚至把 部分两栖动物,爬行动物和哺乳动物中的食虫目和啮齿目。国内外对土壤动物的利用很广,利 用蚯蚓进行土壤质量变化的监测、土壤退化的治理,利用螨类作为环境指示剂等。 (3)微生物 主要应用于因重金属、有机物、石油和农药等的污染而退化的土壤修复中。土 壤微生物主要包括细菌、放线菌、真菌、藻类和原生动物。这些微生物具有促进成土作用,改 善土壤的物理性质及增加土壤中的营养成分。 4、物理化学措施 (1)化学修复 在重金属污染的土壤中,利用重金属与改良剂之间的化学反应从而对土壤中 的重金属进行固定、分离提取等。盐碱地含有大量的苏打及交换性钠,通过化学改良剂可降低 土壤胶体上过多的交换性钠和碱性。该技术关键在于选择经济有效的改良剂,常用的改良剂有 石灰、沸石、碳酸钙、磷酸盐和促进还原作用的有机物质等。 (2)物理修复 主要有换土法、热处理法等。换土法是将污染土壤通过深翻到土壤底层、或 在污染土壤上覆盖新土、或将污染土壤挖走换上未被污染的土壤的方法。热处理是通过加热的 方式,使土壤中的挥发性重金属如汞、砷等挥发并收集起来进行回收或处理。 (3)物理化学修复 通过溶剂洗脱、热脱附、吸附和浓缩等物理化学过程将有机化合物从土 壤中去除。表面活性剂是常用的污染土壤清洗剂,它能改进憎水性有机物的溶解性和生物可利 用性

第二节盐碱地改良生态工程 土壤盐碱化在世界范用内广泛存在.特别县干早、半干早地风,问颗更为亚重。据联合国 教科文组织(UNESCO)和粮农组织(AO)不完全统计,全世界盐碱地面积为9.54亿hm2。土壤盐 碱化和次生盐碱化问题 已经成为世界灌溉农业可持续发展的资源制约因素 中用清面知大 分布广 类型多样。 晶新研 2,残余盐渍化士壤参 现代盐渍化土壤面积约3693.3万 486.7万 盐渍化十 13f 0g1 3万hm2。由 布地区生物气 环培因素自 m2,各类盐碱地 滨海 士与滩涂 海平原盐污 东北松嫩平原盐+和 半漠境 新极端干是的 漠境盐土等五大片 是在 定环境 条件下形成和发 的 又以气 地形 地质 水文和水文地 土壤盐 壤次 就是人类 发利用土地资源不当, 引起水文及水文地质恶化,导致土壤形成过程向不利于人类的方向发展。 国内外学者在查明引起士壤次生盐碱化的原因方面做了大量研究工作,因研究侧重点的不 的观点·以B.A. 缅为代表的 些学者认为对于 ,用水不当 抬高了地下水位,加之强烈的蒸发而引起士壤盐碱化。B.A.科夫达在论证地下水与士壤盐碱化 的关系时指出,在现代盐碱化过程的发生和发展因素中,地下水的移动,埋深和平衡最为重要, 在炎热而干旱的气候条件下,气候虽然是形成盐碱土的条件之一,但如果地下水埋深在10以 下,土壤的水分蒸发就不会超过降雨总量,尽管气候干早,土壤也不会发生盐碱化。但是如果 地下水滞留,埋深为1~3m,则易遭受强烈蒸发,导致盐碱化过程的发展。熊毅在分析灌区土壤 盐碱化形成条件和原因时指出,次生盐碱化的发生是由于许多不合理灌溉措施引起地下水位抬 高的结果。 历史上人们普遍对盐碱化现象持消极悲观的态度,尤其在广大干早半干早地区,其可利用 的灌溉水源也多为成化水,从而严重阻碍了这些地区农业的发展。在20世纪30一40年代,苏 联学者曾就是否需要采用人工排水来防治土端次生盐威化的问题展开过激列的争论,以B.A,满 乌缅为代表的学者认为防治的主要措施应该是控制用水和草田轮作。而以B.A.科夫达为代表的 学者则建议修建排水网作为防治的主要手段。经过长期的研究和实践,人们对挂水防治土壤盐 碱化的重要性己有了较清楚的认识。世界各国开展了大规模的兴建水利工程,修筑各级排灌沟 渠,采用明沟暗管竖井等进行排灌,比较成功的有巴基斯坦的管井排水措施,关国的防渗与排 水措施等,我国在60年代中期,在熊毅等人的倡导下, 成功推广应用机井(群)进行排灌, 这 些田间水利工程措施,在降低地下水位, 水位在临男深府 下 方面起到 作用。状而排水冲法等水利措品抽认为是治理 行之有效的方 冲洗土体中的盐分 一方面还要控制地 水位的上升不 这就要求必须且 充足的水源和良好的排水 作到襟 由于建 护的代 介也很 水的 并且还受 早半干 蒸降 力的限制 些研究者主张寻 求 以利 0 植 在常年 dity) 、们认识 到要防治土声 碱化 采取任 的措施凑效有限 发 询咽地 制宜和综合治理的原 则。A.H 罗赞诺夫(1939) 地区的自然条件( 官理条件的基 盐碱化问题进行综合解决,并指出土壤改 良的措施应包括农业技术措施、经营管理措施和水利工程措施

9 第二节 盐碱地改良生态工程 土壤盐碱化在世界范围内广泛存在, 特别是干旱、半干旱地区,问题更为严重。据联合国 教科文组织(UNESCO) 和粮农组织(FAO)不完全统计, 全世界盐碱地面积为9.54 亿hm2。土壤盐 碱化和次生盐碱化问题,已经成为世界灌溉农业可持续发展的资源制约因素。 中国盐渍土面积大,分布广泛, 类型多样。据最新研究,现代盐渍化土壤面积约3693.3 万 hm2,残余盐渍化土壤约4486.7万hm2,潜在盐渍化土壤为1733.3万hm2,各类盐碱地面积总计9913. 3万hm2。由于盐渍土分布地区生物气候等环境因素的差异, 大致可将中国盐渍土分为:滨海盐 土与滩涂,黄淮海平原盐渍土,东北松嫩平原盐土和碱土,半漠境内陆盐土和青新极端干旱的 漠境盐土等五大片。 盐碱土是在一定环境条件下形成和发育的,其中又以气候、地形、地质、水文和水文地质 及生物因素的影响最为突出。另外,伴随着人类对土地的开发利用,人类的活动也必然对土壤 盐碱化产生巨大的影响。土壤盐碱化特别是土壤次生盐碱化,就是人类开发利用土地资源不当, 引起水文及水文地质恶化,导致土壤形成过程向不利于人类的方向发展。 国内外学者在查明引起土壤次生盐碱化的原因方面做了大量研究工作,因研究侧重点的不 同,对次生盐碱化形成的主要原因存有不同的观点,以B.A.萨乌缅为代表的一些学者认为对于 干旱地带的大多数灌区来说,土壤次生盐碱化的形成和发展是由于不合理的灌溉,用水不当, 抬高了地下水位,加之强烈的蒸发而引起土壤盐碱化。B.A.科夫达在论证地下水与土壤盐碱化 的关系时指出,在现代盐碱化过程的发生和发展因素中,地下水的移动,埋深和平衡最为重要, 在炎热而干旱的气候条件下,气候虽然是形成盐碱土的条件之一,但如果地下水埋深在10m 以 下,土壤的水分蒸发就不会超过降雨总量,尽管气候干旱,土壤也不会发生盐碱化。但是如果 地下水滞留,埋深为1~3m,则易遭受强烈蒸发,导致盐碱化过程的发展。熊毅在分析灌区土壤 盐碱化形成条件和原因时指出,次生盐碱化的发生是由于许多不合理灌溉措施引起地下水位抬 高的结果。 历史上人们普遍对盐碱化现象持消极悲观的态度,尤其在广大干旱半干旱地区,其可利用 的灌溉水源也多为咸化水,从而严重阻碍了这些地区农业的发展。在20 世纪30~40 年代,苏 联学者曾就是否需要采用人工排水来防治土壤次生盐碱化的问题展开过激烈的争论,以B.A.萨 乌缅为代表的学者认为防治的主要措施应该是控制用水和草田轮作。而以B.A.科夫达为代表的 学者则建议修建排水网作为防治的主要手段。经过长期的研究和实践,人们对排水防治土壤盐 碱化的重要性已有了较清楚的认识。世界各国开展了大规模的兴建水利工程,修筑各级排灌沟 渠,采用明沟暗管竖井等进行排灌,比较成功的有巴基斯坦的管井排水措施,美国的防渗与排 水措施等,我国在60 年代中期,在熊毅等人的倡导下,成功推广应用机井(群) 进行排灌,这 些田间水利工程措施,在降低地下水位,将地下水位控制在临界深度以下等方面起到了显著的 作用。然而,排水冲洗等水利措施虽被认为是治理盐碱地行之有效的方法,但由于一方面既要 冲洗土体中的盐分,另一方面还要控制地下水位的上升不致引起土壤返盐,这就要求必须具备 充足的水源和良好的排水出路,作到灌排相结合。由于建立水利措施投资非常昂贵,且用于维 护的代价也很高,同时还要面对处理含盐排出水的问题,而对处于干旱半干旱地区的发展中国 家,干旱少雨、蒸降比高、淡水资源的有限,并且还受财力的限制,因而一些研究者主张寻求 生物学治理措施。1966 年以色列科学家Hugo BoyKo 在《Salinity and Aridity》一书中提出可 以利用咸水灌溉作物或通过种植耐盐植物来解决盐碱化问题。在常年的生产实践中,人们认识 到要防治土壤盐碱化,采取任何单项的措施凑效有限,且不稳定,易反复发生,必须贯彻因地 制宜和综合治理的原则。A.H. 罗赞诺夫(1939) 曾指出只有在分析每个地区的自然条件(土壤、 水文地质、气候) 和经营管理条件的基础上,才能对盐碱化问题进行综合解决,并指出土壤改 良的措施应包括农业技术措施、经营管理措施和水利工程措施

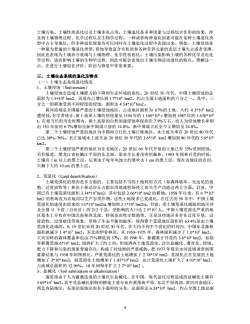

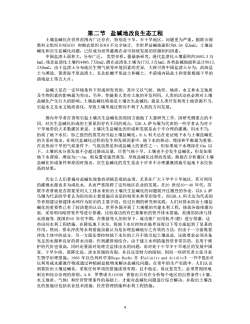

我国盐碱化土地成因复杂多变,东部滨海地区盐碱化土地主要由海水作用所致:华北平原 多是由于水资源调控不当,过量灌溉造成的次生盐碱化土壤:东北西部地区及西北内陆干早地 区除自然因素外,人类监垦过牧造成相当面积草地盐碱化,不合理灌溉导致大面积土壤次生盐 碱化。 东部沿海经济较为发达,盐碱地资源宜精细经营,可因地制宜发展农林牧业、水产养殖、 特种种植业(果蔬、花卉)、制盐业及观光旅游业等:华北平原盐碱化土地在优化水资源调控, 改进农田水利工程的条件下,可用来发展经济作物种植,盐碱洼地则可发展水产养殖:东北西 部盐碱化土地应以生态草建设为主,改善生态环境,发展畜牧业,不宜过量开垦:西北内陆气 候干早,盐碱化土地应以生态恢复为主,塔里木盆底、吐鲁番盆地等极端干早区荒漠化土壤盐 分含量丰富,可用来进行制盐、化肥等生产。 从土地盐碱化程度看,重度盐碱化土地应以保护为主,可引入耐盐碱植被进行生态恢复: 中轻度盐碱化土地则可适量开发利用。 一、盐渍土综合治理配套技术 主要包括引淡淋盐、浅群井强排、覆盖抑盐技术以及培肥土壤和良种良法等农业与生物措 施(图3-4) 1.引淡淋盐 根据排灌工程设计要求,完善排灌系统,建设引淡水渠道和排涝排盐渠道两个独立水利工 程系统。其技术主要包括洗盐灌水定额、淋盐方式和淋盐时间的确定。功能是调节根栖区的盐 分,配合强排技术,促使土体快速脱盐。 2.浅群井强排技术 句括浅群井井深设计与井距布设、淋盐灌水定领与排盐量估算、浅群井设各的设计与安装 碱化防止措施与适生作物选择。通过浅群井强排强灌,加强作物根栖层土体脱盐,促使上层位 地下水逐渐淡化。 注层威水重盐化区水盐调控横式 引淡 群井强排☐盖 农业生物施☐ 林洗根栖层盐分 抽排 抑制蒸发反盐 草良农田生态环境 调书地下水位 士体脱盐 威水淡化☐腔制耕作层盐分含量 固水盐调节效果 图3-7浅层成水重盐化区水盐调控模式图 上图在排版时请改为图3-4山

10 我国盐碱化土地成因复杂多变,东部滨海地区盐碱化土地主要由海水作用所致;华北平原 多是由于水资源调控不当,过量灌溉造成的次生盐碱化土壤;东北西部地区及西北内陆干旱地 区除自然因素外,人类滥垦过牧造成相当面积草地盐碱化,不合理灌溉导致大面积土壤次生盐 碱化。 东部沿海经济较为发达,盐碱地资源宜精细经营,可因地制宜发展农林牧业、水产养殖、 特种种植业(果蔬、花卉)、制盐业及观光旅游业等;华北平原盐碱化土地在优化水资源调控, 改进农田水利工程的条件下,可用来发展经济作物种植,盐碱洼地则可发展水产养殖;东北西 部盐碱化土地应以生态草建设为主,改善生态环境,发展畜牧业,不宜过量开垦;西北内陆气 候干旱,盐碱化土地应以生态恢复为主,塔里木盆底、吐鲁番盆地等极端干旱区荒漠化土壤盐 分含量丰富,可用来进行制盐、化肥等生产。 从土地盐碱化程度看,重度盐碱化土地应以保护为主,可引入耐盐碱植被进行生态恢复; 中轻度盐碱化土地则可适量开发利用。 一、盐渍土综合治理配套技术 主要包括引淡淋盐、浅群井强排、覆盖抑盐技术以及培肥土壤和良种良法等农业与生物措 施(图 3–4)。 1. 引淡淋盐 根据排灌工程设计要求,完善排灌系统,建设引淡水渠道和排涝排盐渠道两个独立水利工 程系统。其技术主要包括洗盐灌水定额、淋盐方式和淋盐时间的确定。功能是调节根栖区的盐 分,配合强排技术,促使土体快速脱盐。 2. 浅群井强排技术 包括浅群井井深设计与井距布设、淋盐灌水定额与排盐量估算、浅群井设备的设计与安装、 碱化防止措施与适生作物选择。通过浅群井强排强灌,加强作物根栖层土体脱盐,促使上层位 地下水逐渐淡化。 上图在排版时请改为图 3-4!!!!

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第二章 生态工程基本原理及设计.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第一章 绪论.doc

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 土壤污染生态修复.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第九章 微生物生态工程.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 土壤恢复生态工程.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 水体污染修复生态工程.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 农田复合生态工程.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 绪论.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 生态工程基本原理及设计.ppt

- 《工业生态学》课程教学课件(讲稿)第二篇 经济增长与环境负荷.pdf

- 《工业生态学基础》课程教学课件(讲稿)第三篇 资源环境综合分析.pdf

- 《工业生态学基础》课程教学资源(文献资料)2017年中国生态环境状况公报.pdf

- 《工业生态学基础》课程教学课件(讲稿)第一篇 绪论(山东理工大学:胡欣欣).pdf

- 《土地利用规划学》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 土地利用现状分析和规划后评价.ppt

- 《土地利用规划学》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 土地资源质量评价.ppt

- 《土地利用规划学》课程教学课件(PPT讲稿)第八章 土地供给量预测.ppt

- 《土地利用规划学》课程教学课件(讲稿)第二章 土地利用规划的理论与方法原则.pdf

- 《土地利用规划学》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 土地利用总体规划概论.ppt

- 《土地利用规划学》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 规划基础数据预测.ppt

- 《土地利用规划学》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 导论.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第十章 综合生态工程.ppt

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第四章 农田复合生态工程.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第六章 土壤污染生态修复.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第五章 养殖业生态工程(畜牧业).doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第七章 水体污染修复生态工程.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第九章 微生物生态工程.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第八章 固体废弃物利用生态工程.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第十章 综合生态工程.doc

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第八章 固体废弃物利用生态工程.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 养殖业生态工程(畜牧业).ppt

- 《土地利用规划》课程教学大纲 Land Use Planning.pdf

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第四章 土地利用总体规划的编制.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第一章 绪论.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第二章 土地利用规划的基础理论.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第五章 居民点体系布局及用地规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第三章 土地利用系统分析.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第六章 交通用地规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第七章 水资源开发及其用地规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第八章 农用地规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第九章 土地利用专项规划.doc