《生态工程》课程授课教案(讲义)第九章 微生物生态工程

第九章微生物生态工程 在人类生产生活所涉及的各个生态系统中,微生物作为其中的生产者和分解者,它扮演 若重要角色,其作用是不可或缺的。随着生命科学的发展以及试验技术的不断完善,人们对 微生物的认识逐渐深入,推动着微生物在工业、医药、畜牧、水产养殖、食品加工和环境科 学等诸多领域得到广泛研究和应用。 微生物生态工程便是依据微生物学和生态学的基本原理,应用对人类生产生活有益的微 生物而设计的生产工艺系统,目的在于合理利用自然资源,保持生态系统稳定和 续高效 能。目前随着环境问题的日益严峻和生物科学的不断发展,微生物生态工程已成为解决诸多 环境问题和生产问题的有力工具而备受人们关注。本章主要介绍微生物生态系统的特点,以 及目前微生物生态工程技术应用较为广泛的土壤、环境和食品等相关领域。 第一节徽生物生态系统 一、微生物生态学及其发展 微生物的特性可以用“无处不在、无处不能”来概括,其个体一般体积小、表面积大: 吸收多,转化快,生长旺、繁殖快:适应性强,易变异:分布广、种类多。从海洋深处到高 山之藏,从土壤到高空,从室内到室外,除了人为的无菌区域和火山口中心外,到处可以发 现有微生物存在。微生物作为 生态系统重要的组成 成分,参与了整 生态系统的能量流动 物质循环,从而构成了我们丰富多彩的万象世界。微生物和地球上所有生命体一样,与客观 环境相互作用,构成一个动态平衡的统一整体,并在其中有一定规律性地分布、发有和参与 各种物质循环。 我们把研究包括微生物、植物和动物在内的生物环境(Biotic enviro ent)与非牛物环 境(Abiotic environment))之间相互关系的学科定义为生态 学(Ecology) 而微生物生态学 (Microbial Ecology)就是研究微生物与其周围生物和非生物环境之间相互关系的学科。人 们在20世纪60年代才开始使用这一概念,充分反映出微生物生态学还是一门新兴学科。 随者现代科学技术的迅速发展,微生物生态学的研究内容日新月异,范围也十分广泛, 池振明(2006)在其研究中将微生物生态学的研究内容概括为以下几点:①微生物生态学研 究使用的传统和现代分子生物学技术:②在正常自然环境中的微生物种类、分布及其随者不 同的环境条件而发生的变化规律:③在极端环境中微生物种类和它们所起的作用 ,在极端 境中微生物的生命机理:①在自然界中微生物之间的相互关系,微生物与动植物之间的相互 关系,这些相互关系对自然界的影响和环境因素对这些相互关系的影响:⑤在正常自然环境 中,微生物代谢活动对自然界的影响,环境条件的变化对这些代谢活动的影响:⑥污染环境 中的微生物学:⑦试验模型和数学模型在微生物生态学中的应用。 微生物生态学的研究领域一般包括 个体生态学 autoecology ) 遗传相关的群体生态 学(coloyof genetically related population):特殊生态系统的生态学(ecology of specific ecosystem),如湖泊或瘤胃中的微生物生态学。分子微生物生态学则是利用生物学的技术手 段研究自然界微生物与生物环境和非生物环境之间的相互关系及其作用规律的科学,主要研 究微生物区系组成、结构、功能、适应性进化及其分子机制等微生物生态学基础理论问题。 在传统微生物生态学的基础上,分子微生物生态学的 研究领域有了部分扩展和深入,包括利 用分子生物学技术和研究策略,揭示自然界各种环境中微生物多样性的真实水平及其物种 成:遗传改良和分子修饰过的微生物工程菌(Genetic modified microorganisim,GMM)及其 抗性分子标记在环境中的转移和生态安全问题:自然环境中不同种群之间基因水平转移规律 及其微生物进化和分子适应方面的研究:环境基因组学(metagenome)研究:微生物与植

第九章 微生物生态工程 在人类生产生活所涉及的各个生态系统中,微生物作为其中的生产者和分解者,它扮演 着重要角色,其作用是不可或缺的。随着生命科学的发展以及试验技术的不断完善,人们对 微生物的认识逐渐深入,推动着微生物在工业、医药、畜牧、水产养殖、食品加工和环境科 学等诸多领域得到广泛研究和应用。 微生物生态工程便是依据微生物学和生态学的基本原理,应用对人类生产生活有益的微 生物而设计的生产工艺系统,目的在于合理利用自然资源,保持生态系统稳定和持续高效功 能。目前随着环境问题的日益严峻和生物科学的不断发展,微生物生态工程已成为解决诸多 环境问题和生产问题的有力工具而备受人们关注。本章主要介绍微生物生态系统的特点,以 及目前微生物生态工程技术应用较为广泛的土壤、环境和食品等相关领域。 第一节 微生物生态系统 一、微生物生态学及其发展 微生物的特性可以用“无处不在、无处不能”来概括,其个体一般体积小、表面积大; 吸收多,转化快,生长旺、繁殖快;适应性强,易变异;分布广、种类多。从海洋深处到高 山之巅,从土壤到高空,从室内到室外,除了人为的无菌区域和火山口中心外,到处可以发 现有微生物存在。微生物作为生态系统重要的组成成分,参与了整个生态系统的能量流动和 物质循环,从而构成了我们丰富多彩的万象世界。微生物和地球上所有生命体一样,与客观 环境相互作用,构成一个动态平衡的统一整体,并在其中有一定规律性地分布、发育和参与 各种物质循环。 我们把研究包括微生物、植物和动物在内的生物环境(Biotic environment)与非生物环 境(Abiotic environment)之间相互关系的学科定义为生态学(Ecology)。而微生物生态学 (Microbial Ecology)就是研究微生物与其周围生物和非生物环境之间相互关系的学科。人 们在 20 世纪 60 年代才开始使用这一概念,充分反映出微生物生态学还是一门新兴学科。 随着现代科学技术的迅速发展,微生物生态学的研究内容日新月异,范围也十分广泛, 池振明(2006)在其研究中将微生物生态学的研究内容概括为以下几点:①微生物生态学研 究使用的传统和现代分子生物学技术;②在正常自然环境中的微生物种类、分布及其随着不 同的环境条件而发生的变化规律;③在极端环境中微生物种类和它们所起的作用,在极端环 境中微生物的生命机理;④在自然界中微生物之间的相互关系,微生物与动植物之间的相互 关系,这些相互关系对自然界的影响和环境因素对这些相互关系的影响;⑤在正常自然环境 中,微生物代谢活动对自然界的影响,环境条件的变化对这些代谢活动的影响;⑥污染环境 中的微生物学;⑦试验模型和数学模型在微生物生态学中的应用。 微生物生态学的研究领域一般包括:个体生态学(autoecology),遗传相关的群体生态 学(ecology of genetically related population);特殊生态系统的生态学(ecology of specific ecosystem),如湖泊或瘤胃中的微生物生态学。分子微生物生态学则是利用生物学的技术手 段研究自然界微生物与生物环境和非生物环境之间的相互关系及其作用规律的科学,主要研 究微生物区系组成、结构、功能、适应性进化及其分子机制等微生物生态学基础理论问题。 在传统微生物生态学的基础上,分子微生物生态学的研究领域有了部分扩展和深入,包括利 用分子生物学技术和研究策略,揭示自然界各种环境中微生物多样性的真实水平及其物种组 成;遗传改良和分子修饰过的微生物工程菌(Genetic modified microorganisim,GMM)及其 抗性分子标记在环境中的转移和生态安全问题;自然环境中不同种群之间基因水平转移规律 及其微生物进化和分子适应方面的研究;环境基因组学(metagenome)研究;微生物与植

物共生现象等。 微生物生态学作为一个全新的概令实际上早在1g出纪后期Rejierinck和vinogradsk 等的微生物开创性试验研究中就得到了使用。作为 一门具有自身独特特点的科学学科,微生 物生态学是微生物学与生态学相结合的 门科学 20世纪以来,普通生态学得到了迅速发展,但是普通生态学的原理主要依据于动物和 植物研究的结果,很少者虑微生物在生态系统中的作用,而事实上,只有生态学的原理应用 到所有生物中,大具有普响的实际意义。20世纪50年代末及60年代初,由于人口膨胀」 工业的迅速发展,环境污染日趋严重,人们发现排放到环境中的 染物质对土壤和水中的微 生 物生命和代谢活动有 大的影 同时微生物对人入 TA 成的和天然的污染物亦有降角 用,这引起了科学家对微生物生态学的浓厚兴趣,促使她在这一时期得到了迅速发展。例如 海洋石油污染物的研究开始于20世纪60年代,经过近30年的努力,20世纪90年代人们 开始利用微生物去除海洋环境中的石油污染。20世纪0年代,氯肥的短缺促使人们研究共 生固氨微生物和非共生固氮微生物。能源的危机使人们试图利用一些废物,经过微生物的转 化作用生产有用的燃料 微生物生态学发展的 个重要的里程碑是1972年在瑞典乌普萨拉(Uppsala)举行的有 关微生物生态学现代方法的国际会议。从1977年以后,每3年举行一次微生物生态学国际 会议。20世纪80年代初,Martin Alexander发现许多人工合成的化合物完全不能被微生物 降解,引起了许多研究者对污染物的牛物可隆解性的浓厚兴。与此同时,分子生物学研究 技术被借鉴到微生物生态学研究中,在物种遗传多样性、分子适应、变异机制及其进化意义 等微生物生态学基础理论方面取得了突破。近年来,各种极端环境中的微生物生命机制和特 殊用途引起了人们极大的兴趣,使得对极端微生物的研究也得到了迅速发展。 我国在微生物生态研究方面已取得了许多讲展。讫今为止,我国在微生物生态学领域的 研究工作主要集中在以下几个方面:(1)微生物资源的调查。我国对经济真菌的调查已取得 了币大进展,已知经济点黄1314种,隶屈千284屈.81科,27日。其中食用黄86种,句 括可 工栽培和利用菌丝体培养的91种 药用 真菌451种 其中作为抗癌药物和具有抑 抗癌活性的302种,灵芝、冬虫夏草等药用食用菌已通过发酵生产保健品。从士壤和其他, 境中分离到了大量的能产生各种抗生素的放线菌和细菌,其中一些微生物经过人工诱变后能 合成大量的抗生素。此外,在土壤微生物区系及种群变化,污水处理系统微生物区系组成及 其功能,人类和动物肠道正常微生物区系及生理意义,水生环境中微生物区系,口腔微生物 区系等方面都进行 大量的研究。特别是借助于现代分 生物学研究手段,我国微生物学家 对自然界各种环境中微生物多样性进行了详细的研究,证实了在自然界除了我们已经获知并 鉴定的微生物物种以外,还存在着大量未被认知的微生物物种及其新功能。(2)广泛开展了 我国各大城市空气中微生物数量、种类和分布的调查,以便对我国的空气质量进行评估。(3 由于人口的迅速增长,特别是改革开放后乡镇企业突飞猛进的发展,在给国家带来经济警荣 的同时,也给环境造成了严重威胁,许多江河、土壤和农田受到了严重的污染。 为了螺 益严重的环境问题,我国政府和企业投入了大量的人力和物力,广泛开展了各种污染环境的 微生物种类和分布调查,对各种污染物质有特殊作用的微生物展开了研究。(4)对海洋的富 营养化问题和海水养殖环境污染问题开展了海洋生物生态学和海洋兼殖环境净化研究。(5) 改革开放以来,我国的微生物生态学教学工作取得了很大的进展,在医学院、各大综合性大 学、农业大学、各米丁科大学设立了生态学、环培医学、生物资顶、生物工、环培生物兰 和环保专 开设了环培德 生物学和微生物生态学等课程 二、微生物生态系统及特点 在生态系统中生物个体之间、生物与环境之间紧密联系。微生物都是以群体的形式生活 在特定的环境中,由于微生物的个体很小,所以它生活的环境也就十分微小,甚至肉眼也看

物共生现象等。 微生物生态学作为一个全新的概念实际上早在 19 世纪后期 Beijerinck 和 Winogradsky 等的微生物开创性试验研究中就得到了使用。作为一门具有自身独特特点的科学学科,微生 物生态学是微生物学与生态学相结合的一门科学。 20 世纪以来,普通生态学得到了迅速发展,但是普通生态学的原理主要依据于动物和 植物研究的结果,很少考虑微生物在生态系统中的作用,而事实上,只有生态学的原理应用 到所有生物中,才具有普遍的实际意义。20 世纪 50 年代末及 60 年代初,由于人口膨胀, 工业的迅速发展,环境污染日趋严重,人们发现排放到环境中的污染物质对土壤和水中的微 生物生命和代谢活动有很大的影响,同时微生物对人工合成的和天然的污染物亦有降解作 用,这引起了科学家对微生物生态学的浓厚兴趣,促使她在这一时期得到了迅速发展。例如, 海洋石油污染物的研究开始于 20 世纪 60 年代,经过近 30 年的努力,20 世纪 90 年代人们 开始利用微生物去除海洋环境中的石油污染。20 世纪 70 年代,氮肥的短缺促使人们研究共 生固氮微生物和非共生固氮微生物。能源的危机使人们试图利用一些废物,经过微生物的转 化作用生产有用的燃料。 微生物生态学发展的一个重要的里程碑是 1972 年在瑞典乌普萨拉(Uppsala)举行的有 关微生物生态学现代方法的国际会议。从 1977 年以后,每 3 年举行一次微生物生态学国际 会议。20 世纪 80 年代初,Martin Alexander 发现许多人工合成的化合物完全不能被微生物 降解,引起了许多研究者对污染物的生物可降解性的浓厚兴趣。与此同时,分子生物学研究 技术被借鉴到微生物生态学研究中,在物种遗传多样性、分子适应、变异机制及其进化意义 等微生物生态学基础理论方面取得了突破。近年来,各种极端环境中的微生物生命机制和特 殊用途引起了人们极大的兴趣,使得对极端微生物的研究也得到了迅速发展。 我国在微生物生态研究方面已取得了许多进展。迄今为止,我国在微生物生态学领域的 研究工作主要集中在以下几个方面:(1)微生物资源的调查。我国对经济真菌的调查已取得 了重大进展,已知经济真菌 1314 种,隶属于 284 属,81 科,27 目。其中食用菌 876 种,包 括可人工栽培和利用菌丝体培养的 91 种,药用真菌 451 种,其中作为抗癌药物和具有抑癌 抗癌活性的 302 种,灵芝、冬虫夏草等药用食用菌已通过发酵生产保健品。从土壤和其他环 境中分离到了大量的能产生各种抗生素的放线菌和细菌,其中一些微生物经过人工诱变后能 合成大量的抗生素。此外,在土壤微生物区系及种群变化,污水处理系统微生物区系组成及 其功能,人类和动物肠道正常微生物区系及生理意义,水生环境中微生物区系,口腔微生物 区系等方面都进行了大量的研究。特别是借助于现代分子生物学研究手段,我国微生物学家 对自然界各种环境中微生物多样性进行了详细的研究,证实了在自然界除了我们已经获知并 鉴定的微生物物种以外,还存在着大量未被认知的微生物物种及其新功能。(2)广泛开展了 我国各大城市空气中微生物数量、种类和分布的调查,以便对我国的空气质量进行评估。(3) 由于人口的迅速增长,特别是改革开放后乡镇企业突飞猛进的发展,在给国家带来经济繁荣 的同时,也给环境造成了严重威胁,许多江河、土壤和农田受到了严重的污染。为了解决日 益严重的环境问题,我国政府和企业投入了大量的人力和物力,广泛开展了各种污染环境的 微生物种类和分布调查,对各种污染物质有特殊作用的微生物展开了研究。(4)对海洋的富 营养化问题和海水养殖环境污染问题开展了海洋生物生态学和海洋养殖环境净化研究。(5) 改革开放以来,我国的微生物生态学教学工作取得了很大的进展,在医学院、各大综合性大 学、农业大学、各类工科大学设立了生态学、环境医学、生物资源、生物工程、环境生物学 和环保专业,并开设了环境微生物学和微生物生态学等课程。 二、微生物生态系统及特点 在生态系统中生物个体之间、生物与环境之间紧密联系。微生物都是以群体的形式生活 在特定的环境中,由于微生物的个体很小,所以它生活的环境也就十分微小,甚至肉眼也看

不见。微生物生态学家将其称之为微环境(microenvironment)。环境中的微生物由于受各种 环境因子的影响,难免与周围其他的生物体发生一定的相互作用。微生物之间的这种相互作 用,通常以种群的相互作用表现出来。这种作用不仅在种群之间,而且在种群内部也可以 现。主要的作用形式有:中性关系(neutralism)、互利共生(commensalism)、协同关系 (synergism)、互惠共生关系(mutualism)、竞争关系(competition)、偏害关系或称洁 抗关系(amensalism)、寄生关系(parasitism)和捕食(predation)关系几种类型。下面我们 就微生物之间的相互作用关系作简单介绍 微生物种群之间的相互作用类型 作用名称种群A 种群B 作用名称 种群A 种群B 中性共栖关0 0 偏利共栖 0 办同关系 共生 偏害共栖 0/4 捕食 寄生 注:表中的“0”表示无母影响, “+”表示有益影响, “”表示无害影响 1、中性共栖关系 中性关系指两个微生物 中群间不发生相互作用的现象 通常中性共栖关系不可能发生 在微生物群落中具有相同或相似功能的种群之间,而只能发生在种群密度非常低,代谢类型 相差极大的种群之间。如在空间上相互分离、低密度、寡营养、不利于生长繁殖的环境或处 于休眠状态的微生物种群之间才会有中性共栖现象 2、偏利共栖关系(com 指两个微生物种群共同生活 方因为另 一方的存在而受益,而另一方并没有相应的 受益或受害。例如 一种生物把不溶性的物质转化为可溶性的以供另 一种生物利用,或一种微 生物把有机物转变成另一种生物的生长基质(真菌把纤维素转化为萄萄糖以供其他微生物利 用)。母牛分支杆菌在有丙烷存在时能够使环己烷转化为环己醇,而其他一些细茵如假单胞 菌不能利用环己烷而可以利用和同化环己醇。 协同关系 协同共柄指两个微生物种群在一起时可以相互受益,但他们之间的关系不是一种专书 固定的关系,双方在自然的条件下可以单独存在,协同作用的两种微生物可以进行单个微生 物所不能完成的物质转化。如在无机培养基中的植物乳杆菌(lactobacillus arabinos3s)和粪 肠球菌(Enterococcus faecalis)的互养关系,后者需要前者产生的叶酸,而前者又需要后者 立生的苯丙氨酸,这样当它们在一起时,均生长的很好。这种互慕关系在农药、垫料等生物 外源性物质的生物降解中非常常见 因此互养关系在清除环境污染,特别是生物外源性物质 污染方面具有非常重要的意义。 4、互惠共生(nutualism) 互惠共生关系是两个互利种群之间的一种专一性关系,即在互惠共生关系中的两个种 群的任何一个都不能被其他微生物种群所替代,这两个种群相互依赖,各自均不可能在环境 中独立存活。地衣是这种互惠共生关系的典型代表。地衣中的藻或蓝细菌进行光合作用,某 些藻类可以固定大气氮素,可为真菌提供有机化合物作碳源,氮源以及0:,而真菌菌丝层 则为藻或蓝细菌不仅提供栖息之处,还可提供矿质营养和水分,甚至生长物质。 共生的例子很多,例如根瘤菌和豆科植物间的共生固氮作用,瘤胃微生物是微生物与 反刍动物间的共生,天麻和密环菌的共生发育:白蚁、蟑螂与其肠道中生存的微生物之间的 此生关系。红茶菌中酷酸菌 明酸菌 -座母菌的比生状本等笔

不见。微生物生态学家将其称之为微环境(microenvironment)。环境中的微生物由于受各种 环境因子的影响,难免与周围其他的生物体发生一定的相互作用。微生物之间的这种相互作 用,通常以种群的相互作用表现出来。这种作用不仅在种群之间,而且在种群内部也可以出 现。主要的作用形式有:中性关系(neutralism)、互利共生(commensalism)、协同关系 (synergism)、互惠共生关系(mutualism)、竞争关系(competition)、偏害关系或称拮 抗关系(amensalism)、寄生关系(parasitism)和捕食(predation)关系几种类型。下面我们 就微生物之间的相互作用关系作简单介绍。 表 9-1 微生物种群之间的相互作用类型 作用名称 种群 A 种群 B 作用名称 种群 A 种群 B 中 性 共栖 关 系 0 0 偏利共栖 0 + 协同关系 + + 共生 + + 竞争 - - 偏害共栖 0/+ - 捕食 + - 寄生 + - 注:表中的“0”表示无影响,“+”表示有益影响,“-”表示无害影响。 1、中性共栖关系 (commensalism) 中性关系指两个微生物种群间不发生相互作用的现象。通常中性共栖关系不可能发生 在微生物群落中具有相同或相似功能的种群之间,而只能发生在种群密度非常低,代谢类型 相差极大的种群之间。如在空间上相互分离、低密度、寡营养、不利于生长繁殖的环境或处 于休眠状态的微生物种群之间才会有中性共栖现象。 2、偏利共栖关系(commensalism) 指两个微生物种群共同生活,一方因为另一方的存在而受益,而另一方并没有相应的 受益或受害。例如一种生物把不溶性的物质转化为可溶性的以供另一种生物利用,或一种微 生物把有机物转变成另一种生物的生长基质(真菌把纤维素转化为葡萄糖以供其他微生物利 用)。母牛分支杆菌在有丙烷存在时能够使环己烷转化为环己醇,而其他一些细菌如假单胞 菌不能利用环己烷而可以利用和同化环己醇。 3、协同关系(synergism) 协同共栖指两个微生物种群在一起时可以相互受益,但他们之间的关系不是一种专性 固定的关系,双方在自然的条件下可以单独存在,协同作用的两种微生物可以进行单个微生 物所不能完成的物质转化。如在无机培养基中的植物乳杆菌(lactobacillus arabinosus)和粪 肠球菌(Enterococcus faecalis)的互养关系,后者需要前者产生的叶酸,而前者又需要后者 产生的苯丙氨酸,这样当它们在一起时,均生长的很好。这种互养关系在农药、染料等生物 外源性物质的生物降解中非常常见,因此互养关系在清除环境污染,特别是生物外源性物质 污染方面具有非常重要的意义。 4、互惠共生(mutualism) 互惠共生关系是两个互利种群之间的一种专一性关系,即在互惠共生关系中的两个种 群的任何一个都不能被其他微生物种群所替代,这两个种群相互依赖,各自均不可能在环境 中独立存活。地衣是这种互惠共生关系的典型代表。地衣中的藻或蓝细菌进行光合作用,某 些藻类可以固定大气氮素,可为真菌提供有机化合物作碳源,氮源以及 O 2 ,而真菌菌丝层 则为藻或蓝细菌不仅提供栖息之处,还可提供矿质营养和水分,甚至生长物质。 共生的例子很多,例如根瘤菌和豆科植物间的共生固氮作用,瘤胃微生物是微生物与 反刍动物间的共生,天麻和密环菌的共生发育;白蚁、蟑螂与其肠道中生存的微生物之间的 共生关系;红茶菌中醋酸菌——乳酸菌——酵母菌的共生状态等等

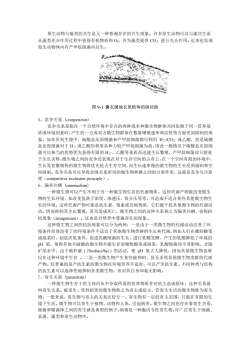

原生动物与藻类的共生是又一种普遍存在的共生现象。许多原生动物可以与藻共生而 从藻类光合作用过程中获得有机物质和O2,并为藻类提供C0,进行光合作用。近来也发现 原生动物体内有产甲烷细茵内共生 图91囊衣属地衣原植体的纵切面 5、竞争关系(competition) 竞争关系是指在一个自然环境中存在的两种或多种微生物群体共同依赖于同一营养基 质或环境因素时,产生的一方或双方微生物群体在数量增殖速率和活性等方面受到限制的现 象。如在厌氧生境中,硫酸盐还原细菌和产甲烷细菌都可利用H2CO2或乙酸,但是硫酸 盐还原细菌对于H2或乙酸的利用亲和力较产甲烷细菌为高。因此一般情况下硫酸盐还原细 菌可以相当的优势优先获得有限的H、乙酸等基质而迅速生长繁殖,产甲烷细菌却只能处 于生长劣势。微生物之间的竞争还表现在对于生存空间的占有上,在一个空间有限的环境中 生长发有繁殖快的微生物将优先抢占生存空间,而生长速率慢的微生物的生长受到遏制和空 间限制。竞争关系可以导致亲缘关系密切的微生物种群之间的分离作用,这就是音争互斥原 (competitive exclusion principle) 6、偏害共栖 种微生物可以产生不利于另一种微生物生存的代谢物质。这些代谢产物能改变微生 物的生长环境,如改变氢离子浓度、渗透压、氧分压等等,可造成不适合某些其他微生物生 长的环境。这些代谢产物可能是抗生素、毒素或其他物质,它们能干扰其他微生物的代谢活 动。因而抑制其生长繁殖,甚至造成死亡,微生物之间的这种关系称之为偏害共栖,也称拮 抗现象 antagoniam 这也是自然界中普遍存在的现象 这种微生物之间的括抗现象可以分为两种: 一是由于 一类微生物的代谢活动改变了环 境条件而使改变了的环境条件不适宜于其他微生物类群的生长和代谢。例如人们在腌制酸菜 或泡菜时,创造厌氧条件,促进乳酸细菌的生长,进行乳酸发酵,产生的乳酸降低了环境的 H值,使得其他不耐酸的微生物不能生存而腐败酸菜或泡菜,乳酸细菌却不受影响。含硫 旷尾水中,由于硫杆菌(Thiobacillus)的活动,使pH值大大降低,因而其他微生物也难 以在这种环境中生存 类微生物产生某些能抑制、甚至杀死其他微生物类群的代 产物。较普遍的是产抗生煮的微生物在环境营养丰富时,可以产生抗生素。不同种类与结构 的抗生素可以选择性地抑制各类微生物,但对其自身却毫无影响。 7、寄生关系(parasitism) 一种微生物生在宿主体内从中森取所需的营物质并对宿主告成损坏,这种关系就 叫寄生关系。被寄生、受到损害的微生物称之为寄主或宿主,营寄生生活的微生物称为寄 物。一般来说,寄生物与寄主的关系比较专一,寄生物有一定的寄主范围,只能在有限的 境下生活。微生物可以寄生于植物、动物和人体,引起病害。微生物之间也存在者寄生关系, 细菌和噬茵体之间的寄生就是典型的例子。病毒是一种胞内专性寄生物,可广泛寄生于细菌、 直菌、藻类和原生动物中

原生动物与藻类的共生是又一种普遍存在的共生现象。许多原生动物可以与藻共生而 从藻类光合作用过程中获得有机物质和 O2,并为藻类提供 CO2 进行光合作用。近来也发现 原生动物体内有产甲烷细菌内共生。 图 9-1 囊衣属地衣原植体的纵切面 5、竞争关系 (competition) 竞争关系是指在一个自然环境中存在的两种或多种微生物群体共同依赖于同一营养基 质或环境因素时,产生的一方或双方微生物群体在数量增殖速率和活性等方面受到限制的现 象。如在厌氧生境中,硫酸盐还原细菌和产甲烷细菌都可利用 H2 /CO2 或乙酸,但是硫酸 盐还原细菌对于 H 2 或乙酸的利用亲和力较产甲烷细菌为高。因此一般情况下硫酸盐还原细 菌可以相当的优势优先获得有限的 H2 、乙酸等基质而迅速生长繁殖,产甲烷细菌却只能处 于生长劣势。微生物之间的竞争还表现在对于生存空间的占有上,在一个空间有限的环境中, 生长发育繁殖快的微生物将优先抢占生存空间,而生长速率慢的微生物的生长受到遏制和空 间限制。竞争关系可以导致亲缘关系密切的微生物种群之间的分离作用,这就是竞争互斥原 理(competitive exclusion principle)。 6、偏害共栖 (amensalism) 一种微生物可以产生不利于另一种微生物生存的代谢物质。这些代谢产物能改变微生 物的生长环境,如改变氢离子浓度、渗透压、氧分压等等,可造成不适合某些其他微生物生 长的环境。这些代谢产物可能是抗生素、毒素或其他物质,它们能干扰其他微生物的代谢活 动。因而抑制其生长繁殖,甚至造成死亡,微生物之间的这种关系称之为偏害共栖,也称拮 抗现象(antagoniam)。这也是自然界中普遍存在的现象。 这种微生物之间的拮抗现象可以分为两种:一是由于一类微生物的代谢活动改变了环 境条件而使改变了的环境条件不适宜于其他微生物类群的生长和代谢。例如人们在腌制酸菜 或泡菜时,创造厌氧条件,促进乳酸细菌的生长,进行乳酸发酵,产生的乳酸降低了环境的 pH 值,使得其他不耐酸的微生物不能生存而腐败酸菜或泡菜,乳酸细菌却不受影响。含硫 矿尾水中,由于硫杆菌 ( Thiobacillus ) 的活动,使 pH 值大大降低,因而其他微生物也难 以在这种环境中生存 。二是一类微生物产生某些能抑制、甚至杀死其他微生物类群的代谢 产物。较普遍的是产抗生素的微生物在环境营养丰富时,可以产生抗生素。不同种类与结构 的抗生素可以选择性地抑制各类微生物,但对其自身却毫无影响。 7、寄生关系 (parasitism) 一种微生物生存于宿主体内从中夺取所需的营养物质并对宿主造成损坏,这种关系就 叫寄生关系。被寄生、受到损害的微生物称之为寄主或宿主,营寄生生活的微生物称为寄生 物。一般来说,寄生物与寄主的关系比较专一,寄生物有一定的寄主范围,只能在有限的生 境下生活。微生物可以寄生于植物、动物和人体,引起病害。微生物之间也存在着寄生关系, 细菌和噬菌体之间的寄生就是典型的例子。病毒是一种胞内专性寄生物,可广泛寄生于细菌、 真菌、藻类和原生动物中

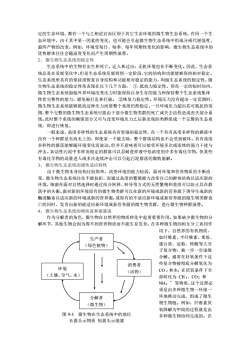

8、捕食关系(predation) 捕食关系是指一种微生物以另一种微生物为猎物进行吞食和消化的现象。捕食者 (predator 从被捕食者©y)凋到营养,而对被捕食者产生不利影响,在自然界中,原生动 物和细菌构成捕食与被捕食者的关系,广泛存在于天然水体、污水处理厂和土桌之中。下图 9-2表示了猞猁与雪兔的数量消长关系。猞猁以雪兔为生,在某一地区,用陷阱捕到的猞猁 和雪兔数量,呈现出相关性。这种捕食关系调控者捕食者与被捕食者群体的大小,使它们两 者都稳定在某一范围,保持若平衡」 160 雪120 数量 量 40 1850 1875 1900 1925 年代 图9.2检利与雪免的数量消长关系 在特定的生态环境条件下,微生物与环境和微生物之间的相互作用,推动物质循环利 能量流动。由于微生物本身以及周围环境的不同,微生物生态系统与其它的生态系统,如 物生态系统和动物生态系统有不同之处,发挥着不同的作用,尤其在环境受到污染时,微生 物生态系统可以起到有效清除污染物的净化作用,是生态系统的终极分解者。了解微生物与 微生物生态系统的特点在理论和实践上且有极其重要的意义,为我们讲一步开发和利用微 生物资源提供了无限广阔的前景。 微生物生态系 统的多样性 生物多样性包括三个层次:遗传多样性、物种多样性和生态系统的多样性。微生物的遗 传多样性指数可用整个微生物群落的DNA的异源性表示,从样品中获得整个微生物群落 的总DNA,代表了这个群落的总基因库。DNA间的相似性越大(即遗传多样性低),DNA 退火的速度越快。反过来DNA异源性越大(遗传多样性高),DNA退火的速率越慢。有人 用此法测定了直接从土壤提取的DNA异源性, 发现了相当于4000种完全不同的土壤细菌 基因组,这表明此土壤微生物群落中存在4000种不同的种群。在一个微生物生态群落中, 不占优势的种在很大程度上决定者在这个生态系统的营养水平和整个群落的种间多样性。 般来说,在一个群落中,当一个或少数种群达到高密度时,种间多样性即会下降。某一种用 的高数量表明了这一种群的优势和成功的竞争作用。成熟的生态系是一个复合休,拥有高的 生物多样性。 生态系统多样性是由于在不同环境条件下的微生物生态系统其组成、数量、活动强度和 转化过程等的不一样,如陆地环境中与水域环境中的微生物生态系统不会相同:同时即使在 相同的环境下,微生物所生存的小环境的理化因素和基质成分不一样,造成了对微生物的选 择性不一样,结果组成的微生物生态系统也有着各方面的差异。因此,一般来说,每一个特

8、捕食关系 (predation) 捕食关系是指一种微生物以另一种微生物为猎物进行吞食和消化的现象。捕食者 (predator)从被捕食者(prey)得到营养,而对被捕食者产生不利影响。在自然界中,原生动 物和细菌构成捕食与被捕食者的关系,广泛存在于天然水体、污水处理厂和土壤之中。下图 9-2 表示了猞猁与雪兔的数量消长关系。猞猁以雪兔为生,在某一地区,用陷阱捕到的猞猁 和雪兔数量,呈现出相关性。这种捕食关系调控着捕食者与被捕食者群体的大小,使它们两 者都稳定在某一范围,保持着平衡。 图 9-2 猞猁与雪兔的数量消长关系 在特定的生态环境条件下,微生物与环境和微生物之间的相互作用,推动物质循环和 能量流动。由于微生物本身以及周围环境的不同,微生物生态系统与其它的生态系统,如植 物生态系统和动物生态系统有不同之处,发挥着不同的作用,尤其在环境受到污染时,微生 物生态系统可以起到有效消除污染物的净化作用,是生态系统的终极分解者。了解微生物与 微生物生态系统的特点在理论和实践上都具有极其重要的意义,为我们进一步开发和利用微 生物资源提供了无限广阔的前景。 1、 微生物生态系统的多样性 生物多样性包括三个层次:遗传多样性、物种多样性和生态系统的多样性。微生物的遗 传多样性指数可用整个微生物群落的 DNA 的异源性表示,从样品中获得整个微生物群落 的总 DNA ,代表了这个群落的总基因库。 DNA 间的相似性越大(即遗传多样性低),DNA 退火的速度越快。反过来 DNA 异源性越大(遗传多样性高),DNA 退火的速率越慢。有人 用此法测定了直接从土壤提取的 DNA 异源性,发现了相当于 4000 种完全不同的土壤细菌 基因组,这表明此土壤微生物群落中存在 4000 种不同的种群。在一个微生物生态群落中, 不占优势的种在很大程度上决定着在这个生态系统的营养水平和整个群落的种间多样性。— 般来说,在一个群落中,当—个或少数种群达到高密度时,种间多样性即会下降。某一种群 的高数量表明了这—种群的优势和成功的竞争作用。成熟的生态系是一个复合体,拥有高的 生物多样性。 生态系统多样性是由于在不同环境条件下的微生物生态系统其组成、数量、活动强度和 转化过程等的不一样,如陆地环境中与水域环境中的微生物生态系统不会相同;同时即使在 相同的环境下,微生物所生存的小环境的理化因素和基质成分不—样,造成了对微生物的选 择性不一样,结果组成的微生物生态系统也有着各方面的差异。因此,—般来说,每一个特

定的生态环境,都有一个与之相适宜而区别于其它生态环境的微生物生态系统。在同一个生 态环墙中,由于比中某一因素的变化,也可能会引起微生物生态系统中组成分或代谢强度」 最终产物的或变。例如。 每年周期性变化的影响,微生物生态系统中的 优势群体往往会随温度变化而产生周期性演替。 2、微生物生态系统的稳定性 生态系统中的生物有出生和死亡,千入和千出:无机环培也在不断变化。因此,生态系 统总是在发展变化中,但是生态系统发展到到一定阶段,它的结构和功能能够保持相对稳定。 生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的 叫做生态系统的稳定性。微 生态系统的稳定性常表现在以下几个方面: ①抵抗力稳定料 即在 定的短时间内 微生物生态系统面临外界环境改变压力时能保持自身生存的能力和保持整个生态系统集体 性状完整性的能力,避免被打乱和打破。②恢复力稳定性。环境压力没有超出一定范围时, 微生物生态系统能够抵抗这种压力而使整个系统仍然稳定。一旦环境压力超出其可抵抗的范 围,整个完整的微生物生态系统可能由于部分微生物类样的死亡或失去活性造成丧失部分系 统。此时整个系统的剩留部分又可与改变环境压力之后新出现的类群组成 个完整的生态系 统,即进行恢复。 一般来说,高度多样性的生态系统具有更强的稳定性,在一个具有高度多样性的群落中 没有一个种群是至高无上的,即使某一个被去除,整个群落结构也不会受到破坏。具有高度 彩样性的群落能够随环墙变化而波动。但并不意味着可以接受环墙多次或连续的强力干扰与 冲击。如活性污泥中多样而稳定的群落可以忍耐进样液中低浓度的许多有毒化学物,但某些 有毒化学物的高量进入或多次连续冲击可以引起污泥群落的腐败崩解 3、微生物生态系统的遗传适应特性 由于微生物本身结构比较简单,改变环境的能力较弱,面对环境和营养物质的不断改 变,微生物生态系统往往不能杭拒,而通过高度的繁殖能力改变自己的群体结构以活应新的 环境。细菌在面对自然选择时通过结合转移、转导等方式的无性繁殖和重组可以防止其在群 落中的失衡。面对新的环境原有的微生物类群可以在新的环境或新的营养源下诱导生成新 醇或酶系以适应新的环境或新的营养源:或原有的不适应新环境或新营养源的微生物类样衰 亡的同时,发有出新的能适应新环境或新营养源的微生物类群,进行微生物种群演替。 4、微生物生态系统的物质流和能量流 作为分解者的角色,微生物在自然界的物质转化中起若着重要作用。如果缺少微生物的分 解环节,其他生物会因为得不到营养物质而不能生存发育。在多种微生物的相互分工协同作 用下,自然界的有机物质 生产者 如纤维素、半纤维素、果胶 (绿色植物) 蛋白质、淀粉、核酸等大分 子复合物,被一步一步逐级 分解。通常在好氧条件下这 消费者 些复合物被彻底分解氧化为 环培 (土壤、空气、水) 动物) C0,和水:在厌氧条件下全 部转化为CH4、CO:和 NH,+等物质。这个过程必 须品由多种微生物一环接 分解者 环地推动完成,组成了 (微生物) 物生物链。例如,纤维素厌 氧降解为甲烷的过程就是由 图93 微生物在生态系统中的地位 多种微生物协同完成的。在 长箭头示物质短箭头示能量

定的生态环境,都有一个与之相适宜而区别于其它生态环境的微生物生态系统。在同一个生 态环境中,由于其中某一因素的变化,也可能会引起微生物生态系统中组成分或代谢强度、 最终产物的改变。例如,环境受每日、每季、每年周期性变化的影响,微生物生态系统中的 优势群体往往会随温度变化而产生周期性演替。 2、 微生物生态系统的稳定性 生态系统中的生物有出生和死亡,迁入和迁出;无机环境也在不断变化。因此,生态系 统总是在发展变化中。但是生态系统发展到到一定阶段,它的结构和功能能够保持相对稳定。 生态系统所具有的保持或恢复自身结构和功能相对稳定的能力,叫做生态系统的稳定性。微 生物生态系统的稳定性常表现在以下几个方面: ① 抵抗力稳定性。即在一定的短时间内, 微生物生态系统面临外界环境改变压力时能保持自身生存的能力和保持整个生态系统集体 性状完整性的能力,避免被打乱和打破。 ②恢复力稳定性。环境压力没有超出一定范围时, 微生物生态系统能够抵抗这种压力而使整个系统仍然稳定。一旦环境压力超出其可抵抗的范 围,整个完整的微生物生态系统可能由于部分微生物类群的死亡或失去活性造成丧失部分系 统。此时整个系统的剩留部分又可与改变环境压力之后新出现的类群组成一个完整的生态系 统,即进行恢复。 一般来说,高度多样性的生态系统具有更强的稳定性,在一个具有高度多样性的群落中 没有一个种群是至高无上的,即使某一个被去除,整个群落结构也不会受到破坏。具有高度 多样性的群落能够随环境变化而波动。但并不意味着可以接受环境多次或连续的强力干扰与 冲击。如活性污泥中多样而稳定的群落可以忍耐进样液中低浓度的许多有毒化学物,但某些 有毒化学物的高量进入或多次连续冲击可以引起污泥群落的腐败崩解。 3、 微生物生态系统的遗传适应特性 由于微生物本身结构比较简单,改变环境的能力较弱,面对环境和营养物质的不断改 变,微生物生态系统往往不能抗拒,而通过高度的繁殖能力改变自己的群体结构以适应新的 环境。细菌在面对自然选择时通过结合转移、转导等方式的无性繁殖和重组可以防止其在群 落中的失衡。面对新的环境原有的微生物类群可以在新的环境或新的营养源下诱导生成新的 酶或酶系以适应新的环境或新的营养源;或原有的不适应新环境或新营养源的微生物类群衰 亡的同时,发育出新的能适应新环境或新营养源的微生物类群,进行微生物种群演替。 4、 微生物生态系统的物质流和能量流 作为分解者的角色,微生物在自然界的物质转化中起着重要作用。如果缺少微生物的分 解环节,其他生物会因为得不到营养物质而不能生存发育。在多种微生物的相互分工协同作 用下,自然界的有机物质, 如纤维素、半纤维素、果胶、 蛋白质、淀粉、核酸等大分 子复合物,被一步一步逐级 分解。通常在好氧条件下这 些复合物被彻底分解氧化为 CO 2 和水;在厌氧条件下全 部转化为 CH 4、CO2 和 NH4 + 等物质。这个过程必 须是由多种微生物一环接一 环地推动完成,组成了微生 物生物链。例如,纤维素厌 氧降解为甲烷的过程就是由 多种微生物协同完成的。在 生产者 (绿色植物) 消费者 (动物) 环境 (土壤、空气、水) 分解者 (微生物) 图 9-3 微生物在生态系统中的地位 长箭头示物质 短箭头示能量

这个过程中发生了物质与能量的流动。 微生物生态系统内,能量总是以化能的方式贮藏在食物中。因此能量流和食物链是物质 的质和量的转化,是物质由于微生物的作用而发生的本质和形式上的变化。微生物不仅选择 食物丰富的环境, 也选择那些耗能少而可获得较多营养价值的食物。 三、微生物生态学的研究意义 微生物生态学与医学、工业、农业、环境保护和社会科学有着密切的关系,微生物生态 学的研究有着重要的理论和现实意义。 可培养的微生物仅占不到微生物总数的5%,己经被开发利用的微生物不到微生 物总数的1%,大量的微生物资源尚待调查和开发。我国的发酵工业有数千年的历史,建氵 了许多独特的传统发酵工艺,在这些传统发酵工艺中存在着许多特殊的生态环境。弄清这 些生态环境中的微生物种类和它们之间的相互关系有利于改进传统发酵工艺以提高产品的 产量和质量。还有大量极端环境中存在的具有特殊生理功能的微生物,这些都是重要的生物 资源,对于未来的工农业 食品、医药和环境保护发展都有若重要意义 微生物在自然界中参与了碳、氮、磷、氧、硫、铁等物质的转化和循环,对于纤维素 解、氮气固定和某些特殊化合物的分解有着独特的作用。而这些循环、转化和分解作用对于 保持生态平衡起着非常重要的作用。在自然环境中,微生物对于提供土壤肥力、帮助农作物 摄取营养、促进作物生长,桔抗病原黄侵入、提高农作物产量、减轻污染方面都有若相当重 要的作用】 由于微生物个体微小、比表面积大、生理生化功能多样、代谢能力强 易适应新环境 遗传功能易于改造、繁殖速度快,能彻底净化环境污染物,不会造成环境二次污染,尤其近 年来,生物工程技术不断发展及基因工程技术的广泛应用,使构建新的具有降解多种污染物 的微生物菌株成为可能,为环境污染净化带来了希望。伴随着微生物多样性的开发利用,新 的微生物溶酒必将绘人类补会带来后大的利益」

这个过程中发生了物质与能量的流动。 微生物生态系统内,能量总是以化能的方式贮藏在食物中。因此能量流和食物链是物质 的质和量的转化,是物质由于微生物的作用而发生的本质和形式上的变化。微生物不仅选择 食物丰富的环境,也选择那些耗能少而可获得较多营养价值的食物。 三、微生物生态学的研究意义 微生物生态学与医学、工业、农业、环境保护和社会科学有着密切的关系,微生物生态 学的研究有着重要的理论和现实意义。 地球上可培养的微生物仅占不到微生物总数的 5%,已经被开发利用的微生物不到微生 物总数的 1%,大量的微生物资源尚待调查和开发。我国的发酵工业有数千年的历史,建立 了许多独特的传统发酵工艺 ,在这些传统发酵工艺中存在着许多特殊的生态环境。弄清这 些生态环境中的微生物种类和它们之间的相互关系有利于改进传统发酵工艺以提高产品的 产量和质量。还有大量极端环境中存在的具有特殊生理功能的微生物,这些都是重要的生物 资源,对于未来的工农业、食品、医药和环境保护发展都有着重要意义。 微生物在自然界中参与了碳、氮、磷、氧、硫、铁等物质的转化和循环,对于纤维素降 解、氮气固定和某些特殊化合物的分解有着独特的作用。而这些循环、转化和分解作用对于 保持生态平衡起着非常重要的作用。在自然环境中,微生物对于提供土壤肥力、帮助农作物 摄取营养、促进作物生长,拮抗病原菌侵入、提高农作物产量、减轻污染方面都有着相当重 要的作用。 由于微生物个体微小、比表面积大、生理生化功能多样、代谢能力强、易适应新环境、 遗传功能易于改造、繁殖速度快,能彻底净化环境污染物,不会造成环境二次污染,尤其近 年来,生物工程技术不断发展及基因工程技术的广泛应用,使构建新的具有降解多种污染物 的微生物菌株成为可能,为环境污染净化带来了希望。伴随着微生物多样性的开发利用,新 的微生物资源必将给人类社会带来巨大的利益

第二节土壤微生物生态工程 壤是由气相、液相和固相组成的、生物糗以生存的重要载体。土壤具有绝大多数微生 物生活所需的各种条件,是自然界微生物生长繁殖的良好栖息地。由植物根系,微生物和 壤条件所组成的士壤微生态环境不仅为微生物提供生存场所,而且提供植物体生存的营养元 素,同时维持土境环墙、净化土壤污垫,促讲土壤环墙的健康持续发展。随若现代农业的发 展,土速环墙发生了百大变化,对土锦微生态环墙的研究是目前农业研究的热点,具有后大 的潜力和应用 土壤微 物分布及群落变化 土壤微生态是一个以植物-土壤-微生物及其环境条件相互作用为主要内容的生态系统 在某一特定环境和生态条件下的土壤中所存在的微生物种类、数量以及参与物质循环的代谢 活动强度我们称之为土壤微生物区系。对比研究不同土壤微生物区系的特征,可以反映土壤 生态环境的综合特点 微生物资源的巨大宝库 ,由于土壤含有丰富的动植物和微生物残体,可供微生物 作为碳源、氮源和能源,有大量而全面的矿质元素,供微生物生命活动所需,土壤中的水分 也可满足微生物对水分的需求。通气条件好可为好氧性微生物创造生活条件:通气条件差, 处于厌氧状态时又成了厌氧性微生物发育的理想环境。土壤的pH值范围在3.510.0之 间,而大多数微牛物的话宜牛长H值也在这一范用。即使在较酸或较碱性的土壤中,也有 较耐酸、喜酸或较耐碱、喜碱的微生物发有繁殖,各得其所地生活着。土壤温度变化幅度 而缓慢,这一特性极为有利于微生物的生长。如士壤温度夏季比空气温度低,而冬季又比 气温度高。土壤的温度范围恰是中温性和低温性微生物生长的适宜范围。事实上,许多对人 类有重大影响的微生物种大多是从土壤中分离获得的,如大多数产生抗生素的放线菌就分离 自土壤。 十中微生物的类群、数量与分布,由干土质地。发有母质、发有历中、胆力、委带 作物种植状况 土壤深度和层次等等不同而有很大差异1g肥沃土壤 如菜园士中常可含 10个甚至更多的微生物,而在贫瘠士壤如生荒土中仅有103一10?个微生物,甚至更低。土 壤微生物中细南最多,作用强度和影响最大,放线带和真南类次之,藻类和原生动物等数量 较少,影响也小。 、细菌 上壤中细菌可占土壤微生物总量的70%~90%,其生物量可占土壤重量的/10000左右 但它们数量大、个体小,与士壤接触的表面积特别大,是士壤中最大的生命活动面,也是士 壤中最活跃的生物因素,推动着土壤中的各种物质循环。细菌占土壤有机质的1%左右。 土壤中的细菌大多为异养型细菌,少数为自养型细菌。土壤细南有许多不同的生理类群,如 固氨细菌、氨化细菌,纤维分解细菌、硝化细南、反硝化细菌、硫酸盐还原细菌、产甲烷细 茵等在土壤中都有存在。细菌在土壤中的分布一般粘附于土壤团粒表面,形成茵落或菌团, 一部分散于士壤溶液中,且大多处于代谢活动活跃的营养体状态。但由于它们本身的 点和土壤状况不一样,其分布也很不一样。细菌积极参与着有机物的分解、腐殖质的合成和 各种矿质元素的转化。 2、真南 直菌是十撞中第三大类微生物,广泛分布干十壤耕作层, 十中可含1010个直 菌。真菌中霉菌的菌丝体象放线菌一样。 发有缠绕在有机物 片和 粒表面 向四周伸展 蔓延于土壤孔隙中,并形成有性或无性孢子。土壤霉菌为好氧性微生物,一般分布于土壤表 层,深层较少发有。且较耐酸,在pH5.0左右的土壤中,由于细菌和放线菌的发有受到限 制而土壤真菌在土壤微生物总量中占有较高的比例。真菌菌丝比放线菌菌丝宽几倍至几十

第二节 土壤微生物生态工程 土壤是由气相、液相和固相组成的、生物赖以生存的重要载体。土壤具有绝大多数微生 物生活所需的各种条件,是自然界微生物生长繁殖的良好栖息地。由植物根系,微生物和土 壤条件所组成的土壤微生态环境不仅为微生物提供生存场所,而且提供植物体生存的营养元 素,同时维持土壤环境、净化土壤污染,促进土壤环境的健康持续发展。随着现代农业的发 展,土壤环境发生了巨大变化,对土壤微生态环境的研究是目前农业研究的热点,具有巨大 的潜力和应用前景。 一、土壤微生物分布及群落变化 土壤微生态是一个以植物-土壤-微生物及其环境条件相互作用为主要内容的生态系统。 在某一特定环境和生态条件下的土壤中所存在的微生物种类、数量以及参与物质循环的代谢 活动强度我们称之为土壤微生物区系。对比研究不同土壤微生物区系的特征,可以反映土壤 生态环境的综合特点。 土壤是微生物资源的巨大宝库。由于土壤含有丰富的动植物和微生物残体,可供微生物 作为碳源、氮源和能源,有大量而全面的矿质元素,供微生物生命活动所需,土壤中的水分 也可满足微生物对水分的需求。通气条件好可为好氧性微生物创造生活条件;通气条件差, 处于厌氧状态时又成了厌氧性微生物发育的理想环境。土壤的 pH 值范围在 3.5~10.0 之 间,而大多数微生物的适宜生长 pH 值也在这一范围。即使在较酸或较碱性的土壤中,也有 较耐酸、喜酸或较耐碱、喜碱的微生物发育繁殖,各得其所地生活着。土壤温度变化幅度小 而缓慢,这一特性极为有利于微生物的生长。如土壤温度夏季比空气温度低,而冬季又比空 气温度高。土壤的温度范围恰是中温性和低温性微生物生长的适宜范围。事实上,许多对人 类有重大影响的微生物种大多是从土壤中分离获得的,如大多数产生抗生素的放线菌就分离 自土壤。 土壤中微生物的类群、数量与分布,由于土壤质地。发育母质、发育历史、肥力、季节、 作物种植状况、土壤深度和层次等等不同而有很大差异 l g 肥沃土壤,如菜园土中常可含有 108 个甚至更多的微生物,而在贫瘠土壤如生荒土中仅有 103 ~107 个微生物,甚至更低。土 壤微生物中细菌最多,作用强度和影响最大,放线菌和真菌类次之,藻类和原生动物等数量 较少,影响也小。 1 、细菌 土壤中细菌可占土壤微生物总量的 70%~90%,其生物量可占土壤重量的 1/10000 左右。 但它们数量大、个体小,与土壤接触的表面积特别大,是土壤中最大的生命活动面,也是土 壤中最活跃的生物因素,推动着土壤中的各种物质循环。细菌占土壤有机质的 1% 左右。 土壤中的细菌大多为异养型细菌,少数为自养型细菌。土壤细菌有许多不同的生理类群,如 固氮细菌、氨化细菌,纤维分解细菌、硝化细菌、反硝化细菌、硫酸盐还原细菌、产甲烷细 菌等在土壤中都有存在。细菌在土壤中的分布一般粘附于土壤团粒表面,形成菌落或菌团, 也有一部分散于土壤溶液中,且大多处于代谢活动活跃的营养体状态。但由于它们本身的特 点和土壤状况不一样,其分布也很不一样。细菌积极参与着有机物的分解、腐殖质的合成和 各种矿质元素的转化。 2、真菌 真菌是土壤中第三大类微生物,广泛分布于土壤耕作层,1g 土壤中可含 104 ~105 个真 菌。真菌中霉菌的菌丝体象放线菌一样,发育缠绕在有机物碎片和土粒表面,向四周伸展, 蔓延于土壤孔隙中,并形成有性或无性孢子。土壤霉菌为好氧性微生物,一般分布于土壤表 层,深层较少发育。且较耐酸,在 pH5.0 左右的土壤中,由于细菌和放线菌的发育受到限 制而土壤真菌在土壤微生物总量中占有较高的比例。真菌菌丝比放线菌菌丝宽几倍至几十

倍,因此土壤真菌的生物量并不比细菌或放线菌少。据估计,每g土壤中真菌菌丝长度可达 40m,以平均直径5mm计,则每g土壤中的真菌活重为0.6mg左右。 土壤中酵母菌含量较 少,每g土壤在10-10 但在果园、养蜂场 士壤中含量较高,每g果园土可含10个 母菌。土壤中真菌有藻状菌、子囊菌、担子菌和半知菌类,其中以半知菌类最多。 3、放线菌 土壤中放线菌的数量仅次于细菌,它们以分枝丝状营养体缠绕于有机物或土粒表面,并 伸展于土壤孔隙中。1g土壤中的放线茵孢子可达10~108个,占土壤微生物总数的5% 70 ,在有机物含量丰 士中这个比例更高。由于单个放线菌菌丝体的生物量 较单个细菌大得多,因此尽管其数量上少些,但放线菌总生物量与细菌的总生物量相当 士壤中放线菌的种类十分繁多,其中主要是链霉菌(Streptomy℃es):目前已知的放线菌 种大多是分离自士壤。放线菌主要分布于耕作层中,随土壤深度增加而数量、种类减少。 4、藻类 土桌中藻类的数量远较其他微生物类群为少,在土壤微生物总量中不足% 在湖 的士壤表面和近表土层中,发育有许多大多为单细胞的硅藻或呈丝状的绿藻和裸藻,偶见有 金藻和黄藻。在温暖季节的积水土表可发有有衣藻、原球藻、小球藻、丝藻、绿球藻等绿藻 和黄褐色的硅藻,水田中还有水网藻和水绵等丝状绿藻。这些藻类为光合型微生物,因此易 受阳光和水分的影响,但它们能将CO2转化为有机物,可为土壤积累有机物质。 原生动物 士壤中原生动物的数量变化很大,每g有1010个。在富含有机质的士壤中含量较高 种类有纤毛虫、鞭毛虫和根足虫等单细胞能运动的原生动物。它们形态和大小差异都很大, 以分裂方式进行无性繁殖。原生动物吞食有机物残片和土壤中细菌、单细胞藻类、放线菌和 真菌的孢子,因此原生动物的生存数量往往会影响土壤中其他微生物的生物量。原生动物对 于土壤有机物质的分解具有显著作用 上壤微生物区系中的微生物种 数量以及活动强度受多种因素的影响,包括土壤颗料 性质、 土壤水分、氧气、pH值、温度、营养状况等,另外,土壤中的微生物数量还会随者 一年四季气候的变化而变化,一天中温度不同也会对士壤中的微生物数量和种类起到一定程 度的影响。人类的生产活动,如施肥、耕作等亦会使土壤微生物群落发生变化。 二、集约农业活动下的土壤微生物群落变化 上桌是人类赖以生存的物质基础,是最珍贵的自然资源。长期以来,很少有人关注人为 活动对士壤质量的负面影响。直到20世纪70年代,士壤科学家注意到 壤和土壤特性在持 生产体系中的作用及其与动植物、人类健康之间的联系后,土壤质量问题才越来越受到国内 外学者的关注。土壤微生态环境质量对于农业生产的持续稳定发展具有举足轻重的作用。 土壤微环境的改变,使土壤微生物也发生了变化。下面我们就以施肥和农药使用为例 来说明现代集约农作措施下土璃微生物的变化。 1、施肥对士微生物的影响。 多年以来,不同的施肥措施对微生物的影响一直是众多学者研究的重点,大量的研究也 得出了很多宝贵的结论。研究表明,有机肥的施用能有效地活化土壤养分,促进植物对养分 的吸收。它除了直接增加土壤有效养分和改善理化性质外,还对土壤的生物和生物化学特性 有明显的影响。有机肥能提高多种土壤酶的活性和微生物的数量,特别是与士土壤养分转化有 关的微生物数量和酶活性。 孙瑞莲等(2004)为揭示施肥对士壤微生物类群的影响,对北京褐潮土定位试验田第 12年的土璃微生物讲行了测定和分析。实验数据如表9.2所示,可以看出,施肥可以增加 土壤中营养物质含量,提高土壤肥力,为微生物创造良好的生存环境,刺激微生物的生长和

倍,因此土壤真菌的生物量并不比细菌或放线菌少。据估计,每 g 土壤中真菌菌丝长度可达 40m,以平均直径 5mm 计,则每 g 土壤中的真菌活重为 0.6mg 左右。土壤中酵母菌含量较 少,每 g 土壤在 10~10 3 个,但在果园、养蜂场土壤中含量较高,每 g 果园土可含 105 个酵 母菌。土壤中真菌有藻状菌、子囊菌、担子菌和半知菌类,其中以半知菌类最多。 3 、放线菌 土壤中放线菌的数量仅次于细菌,它们以分枝丝状营养体缠绕于有机物或土粒表面,并 伸展于土壤孔隙中。1g 土壤中的放线菌孢子可达 107~108 个,占土壤微生物总数的 5% ~30%,在有机物含量丰富和偏碱性土壤中这个比例更高。由于单个放线菌菌丝体的生物量 较单个细菌大得多,因此尽管其数量上少些,但放线菌总生物量与细菌的总生物量相当。 土壤中放线菌的种类十分繁多,其中主要是链霉菌 ( Streptomyces )。目前已知的放线菌 种大多是分离自土壤。放线菌主要分布于耕作层中,随土壤深度增加而数量、种类减少。 4 、藻类 土壤中藻类的数量远较其他微生物类群为少,在土壤微生物总量中不足 1% 。在潮湿 的土壤表面和近表土层中,发育有许多大多为单细胞的硅藻或呈丝状的绿藻和裸藻,偶见有 金藻和黄藻。在温暖季节的积水土表可发育有衣藻、原球藻、小球藻、丝藻、绿球藻等绿藻 和黄褐色的硅藻,水田中还有水网藻和水绵等丝状绿藻。这些藻类为光合型微生物,因此易 受阳光和水分的影响,但它们能将 CO2 转化为有机物,可为土壤积累有机物质。 5、 原生动物 土壤中原生动物的数量变化很大,每 g 有 10~105 个。在富含有机质的土壤中含量较高。 种类有纤毛虫、鞭毛虫和根足虫等单细胞能运动的原生动物。它们形态和大小差异都很大, 以分裂方式进行无性繁殖。原生动物吞食有机物残片和土壤中细菌、单细胞藻类、放线菌和 真菌的孢子,因此原生动物的生存数量往往会影响土壤中其他微生物的生物量。原生动物对 于土壤有机物质的分解具有显著作用。 土壤微生物区系中的微生物种类、数量以及活动强度受多种因素的影响,包括土壤颗粒 性质、土壤水分、氧气、pH 值、温度、营养状况等,另外,土壤中的微生物数量还会随着 一年四季气候的变化而变化,一天中温度不同也会对土壤中的微生物数量和种类起到一定程 度的影响。人类的生产活动,如施肥、耕作等亦会使土壤微生物群落发生变化。 二、集约农业活动下的土壤微生物群落变化 土壤是人类赖以生存的物质基础,是最珍贵的自然资源。长期以来,很少有人关注人为 活动对土壤质量的负面影响。直到20世纪70年代,土壤科学家注意到土壤和土壤特性在持续 生产体系中的作用及其与动植物、人类健康之间的联系后,土壤质量问题才越来越受到国内 外学者的关注。土壤微生态环境质量对于农业生产的持续稳定发展具有举足轻重的作用。 土壤微环境的改变,使土壤微生物也发生了变化。下面我们就以施肥和农药使用为例, 来说明现代集约农作措施下土壤微生物的变化。 1 、施肥对土壤微生物的影响。 多年以来,不同的施肥措施对微生物的影响一直是众多学者研究的重点,大量的研究也 得出了很多宝贵的结论。研究表明,有机肥的施用能有效地活化土壤养分,促进植物对养分 的吸收。它除了直接增加土壤有效养分和改善理化性质外,还对土壤的生物和生物化学特性 有明显的影响。有机肥能提高多种土壤酶的活性和微生物的数量,特别是与土壤养分转化有 关的微生物数量和酶活性。 孙瑞莲等(2004)为揭示施肥对土壤微生物类群的影响,对北京褐潮土定位试验田第 12 年的土壤微生物进行了测定和分析。实验数据如表 9-2 所示,可以看出,施肥可以增加 土壤中营养物质含量,提高土壤肥力,为微生物创造良好的生存环境,刺激微生物的生长和

活动。耕层土桌微生物组成以细菌为主,放线菌次之,真菌最少,不同施肥处理条件下土 微生物数量存在明显差异。土壤细菌是土壤微生物的主要组成成分,能分解各种有机物质 在各施肥处理中,NPK配施有机肥对细菌的增加效果明显大于其它施肥方式,由于有机肥 中含有大量的碳水化合物和N、P、K等矿质营养,为细菌的生长提供了丰富的碳源和氢源, 并可提高土壤通气性,比化肥更能激发细菌的生长和繁育,从而极大地增加了细菌的数量 针对有机肥的用量而言,讨量的有机肥可以更好地增加十壤细南数量,而NPK与NPK配施 植物秸秆对士壤细菌的增加效果却都不明显,PK肥配施可以增加土壤细菌数量。从种植方 式来看,轮作与连作对细菌数量的影向并不明显。真菌是常见的土壤微生物之一,从数量上 看,它们明显低于其它种类微生物,但从生物量上看,却占有极其重要的地位。研究结果表 明,过量的N配施PK肥明显地降低了土壤真菌数量。长期施用NP肥、PK肥和NPK配能 过量有机肥这3种处理对真菌增加效果比较显著,而NPK配施常量有机肥及NPK配施植物 秸轩这两种处理均不能明显增加真南数量。放线菊是细菌的一类,在数量方面仅次于细菌 它们对土壤中的有机化合物的分解及土壤腐殖质合成起者重要作用。单施N肥及NPK配合 轮作方式降低了土壤中放线菌的数量,除此以外,其余各施肥方式均可提高放线菌的数量, 其中PK配施过量有机肥对放线菌的增加效果尤为明显。有研究表明,施用氨肥能促进放 线菌的快速生长,这与本研究的结论不同,造成差异的原因主要是由于供试土壤类型和肥料 用量不同的缘故。自生固氨菌是土壤中执行特殊生理功能的土壤微生物,因具有固定大气中 分子态氮的能力,故在土境氮素循环中起着重要作用,固氮茵数量的多少影响著土壤中氮素 养分的含量。研究结果表明,大部分施肥方式均可增加土壤中固氢南的数量,其中以NPK 配施有机肥对固氮南的增加效果显著,从配施比例来看,有机肥比例越大,固氨菌数量越高, 而NPK配施植物秸杆对固氨菌的增加效果远远低于NPK配施有机肥处理.NPK配合小麦 一玉米一小麦一大豆两年四熟轮作的种植方式,抑制了土壤中固氮菌的生长,分析其原因, 可能由于大豆具有与根粕南共生固氮的作用,所固定的氮素约占大豆一生对氮素需求的 50%~60%,根瘤茵或其它联合固氨菌的存在影响了自生固氨茵的生长 表92长期施肥对士壤徽生物类群组成的影响 处理 细菌 真蘭 放线菌 固氯菌 I reatment CK 19.80 1.80 0.57 16.24 N 17.63 1.88 7.87 22.95 NP 16.40 3.9 11.54 22.2 2.1 11.0 17.09 1.92 126 N.PK 24.13 109 10.43 18.70 NPK 17.65 1.42 7.95 13.29 NPK+M 32.15 1.8 10.08 33.33 1.8 2.47 1987 在施用无机肥对土壤微生物的多样性及活性的影响上,目前的报道有矛盾之处。有的研 究表明,短期施用无机氮肥对微生物生物量只产生有限的影响,但长期施用无机氨肥可减少

活动。耕层土壤微生物组成以细菌为主,放线菌次之,真菌最少,不同施肥处理条件下土壤 微生物数量存在明显差异。土壤细菌是土壤微生物的主要组成成分,能分解各种有机物质, 在各施肥处理中,NPK 配施有机肥对细菌的增加效果明显大于其它施肥方式,由于有机肥 中含有大量的碳水化合物和 N、P、K 等矿质营养,为细菌的生长提供了丰富的碳源和氮源, 并可提高土壤通气性,比化肥更能激发细菌的生长和繁育,从而极大地增加了细菌的数量。 针对有机肥的用量而言,过量的有机肥可以更好地增加土壤细菌数量,而 NPK 与 NPK 配施 植物秸秆对土壤细菌的增加效果却都不明显,PK 肥配施可以增加土壤细菌数量。从种植方 式来看,轮作与连作对细菌数量的影响并不明显。真菌是常见的土壤微生物之一,从数量上 看,它们明显低于其它种类微生物,但从生物量上看,却占有极其重要的地位。研究结果表 明,过量的 N 配施 PK 肥明显地降低了土壤真菌数量。长期施用 NP 肥、PK 肥和 NPK 配施 过量有机肥这 3 种处理对真菌增加效果比较显著,而 NPK 配施常量有机肥及 NPK 配施植物 秸秆这两种处理均不能明显增加真菌数量。放线菌是细菌的一类,在数量方面仅次于细菌, 它们对土壤中的有机化合物的分解及土壤腐殖质合成起着重要作用。单施 N 肥及 NPK 配合 轮作方式降低了土壤中放线菌的数量,除此以外,其余各施肥方式均可提高放线菌的数量, 其中 NPK 配施过量有机肥对放线菌的增加效果尤为明显。有研究表明,施用氮肥能促进放 线菌的快速生长,这与本研究的结论不同,造成差异的原因主要是由于供试土壤类型和肥料 用量不同的缘故。自生固氮菌是土壤中执行特殊生理功能的土壤微生物,因具有固定大气中 分子态氮的能力,故在土壤氮素循环中起着重要作用,固氮菌数量的多少影响着土壤中氮素 养分的含量。研究结果表明,大部分施肥方式均可增加土壤中固氮菌的数量,其中以 NPK 配施有机肥对固氮菌的增加效果显著,从配施比例来看,有机肥比例越大,固氮菌数量越高, 而 NPK 配施植物秸秆对固氮菌的增加效果远远低于 NPK 配施有机肥处理.NPK 配合小麦 一玉米一小麦一大豆两年四熟轮作的种植方式,抑制了土壤中固氮菌的生长,分析其原因, 可能由于大豆具有与根瘤菌共生固氮的作用,所固定的氮素约占大豆一生对氮素需求的 50%~60%,根瘤菌或其它联合固氮菌的存在影响了自生固氮菌的生长。 在施用无机肥对土壤微生物的多样性及活性的影响上,目前的报道有矛盾之处。有的研 究表明,短期施用无机氮肥对微生物生物量只产生有限的影响,但长期施用无机氮肥可减少 表 9-2 长期施肥对土壤微生物类群组成的影响

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第七章 水体污染修复生态工程.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第五章 养殖业生态工程(畜牧业).doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第六章 土壤污染生态修复.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第四章 农田复合生态工程.doc

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第十章 综合生态工程.ppt

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第三章 土壤恢复生态工程.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第二章 生态工程基本原理及设计.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第一章 绪论.doc

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 土壤污染生态修复.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第九章 微生物生态工程.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 土壤恢复生态工程.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 水体污染修复生态工程.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 农田复合生态工程.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 绪论.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 生态工程基本原理及设计.ppt

- 《工业生态学》课程教学课件(讲稿)第二篇 经济增长与环境负荷.pdf

- 《工业生态学基础》课程教学课件(讲稿)第三篇 资源环境综合分析.pdf

- 《工业生态学基础》课程教学资源(文献资料)2017年中国生态环境状况公报.pdf

- 《工业生态学基础》课程教学课件(讲稿)第一篇 绪论(山东理工大学:胡欣欣).pdf

- 《土地利用规划学》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 土地利用现状分析和规划后评价.ppt

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第八章 固体废弃物利用生态工程.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第十章 综合生态工程.doc

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第八章 固体废弃物利用生态工程.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 养殖业生态工程(畜牧业).ppt

- 《土地利用规划》课程教学大纲 Land Use Planning.pdf

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第四章 土地利用总体规划的编制.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第一章 绪论.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第二章 土地利用规划的基础理论.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第五章 居民点体系布局及用地规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第三章 土地利用系统分析.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第六章 交通用地规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第七章 水资源开发及其用地规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第八章 农用地规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第九章 土地利用专项规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第十章 土地规划方案论证.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)土地利用规划实验指导.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)实验二 交通流量调查.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)实验一 规划期人口预测与耕地需求量预测.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)实验五 公路选线.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)实验四 县级土地利用分区.doc