《生态工程》课程授课教案(讲义)第二章 生态工程基本原理及设计

第二章生态工程设计基本原理 生态工程是在生态学原理的指导下,对生态系统进行设计和建设的生产工艺体系和技术 益和生态 农业些理 城市及区域经济得到稳定、持 第一节系统原理 系统这一概念最早是由L.Von Bertanlanff于二十世纪初提出来的,指处于一定相互联系中 的与环境发生关系的各组成成份的总体。 在过去几十年的发展中,系统几乎渗透到了每门学科及日常生活中,以致于平常人们谈论 系统时,离开了已有的概念约束,而使其变得通俗化了。 实际上从产生起,系统就基本上具备了如下几个原理: 一、整体性和综合性原理 系统的整体性又称为系统功能的整合性,即“系统整体功能大于部分功能之和”。 系统的任何一个要素的变化是系统所有要素的函数,而每一要素的变化也引起其他所有要 素及整个系统的变化。系统具有各要素所没有的新的性质和行为即新生特性,系统整体性不能 表述为要素性质的简单叠加,这是因为要素与要素之间还存在着某种关系。 系统首要的原理就是整体性原理,所谓整体性,是针对机械论的系统观而提出的。在机械 论看来,系统的性质是其组成部分的性质的简单总和,而且这种机械论长期以来,一直影响了 生物学的发展。贝塔朗菲则认为,自然界的许多现象是不能用机械论加以解释的,胚胎及生命 的形成过程中即是如此 一个典型的例子就是胚胎学家杜里舒(H.Driesch)的实验及其观点转变的过程。他在18 94年写的胚胎发生学著作中坚持了机械论观点, 但相隔5年后,他开始明显倾向活力论(系 统论)观点,这都源于他的海胆试验。在他的试验中,海胆受精卵经过胚胎的原肠阶段正常地 发育为幼虫,但当把原肠胚切为两段后,那半个原肠胚未形成半个幼虫(b),而是形成了 拉小而救的环胎。是后发有成数的幼由 力,并使盛行一时的机械论发育思想完全破产】 。这一实验的意义在于证明胚胎具有调整发有的能 ②9- 83 图21 胚胎学家杜里舒的海胆实验 因而他着重指出,“为了理解一个整体或系统不仅需要了解其各个部分,更重要地还需要了

1 第二章 生态工程设计基本原理 生态工程是在生态学原理的指导下,对生态系统进行设计和建设的生产工艺体系和技术, 目的是使经济效益和生态效益实现高度的统一,使农业、工业、城市及区域经济得到稳定、持 续的发展。因此在它设计和建设过程中必须遵循下述一些原理。 第一节 系统原理 系统这一概念最早是由 L.Von Bertanlanffy 于二十世纪初提出来的,指处于一定相互联系中 的与环境发生关系的各组成成份的总体。 在过去几十年的发展中,系统几乎渗透到了每门学科及日常生活中,以致于平常人们谈论 系统时,离开了已有的概念约束,而使其变得通俗化了。 实际上从产生起,系统就基本上具备了如下几个原理: 一、整体性和综合性原理 系统的整体性又称为系统功能的整合性,即“系统整体功能大于部分功能之和”。 系统的任何一个要素的变化是系统所有要素的函数,而每一要素的变化也引起其他所有要 素及整个系统的变化。系统具有各要素所没有的新的性质和行为即新生特性,系统整体性不能 表述为要素性质的简单叠加,这是因为要素与要素之间还存在着某种关系。 系统首要的原理就是整体性原理,所谓整体性,是针对机械论的系统观而提出的。在机械 论看来,系统的性质是其组成部分的性质的简单总和,而且这种机械论长期以来,一直影响了 生物学的发展。贝塔朗菲则认为,自然界的许多现象是不能用机械论加以解释的,胚胎及生命 的形成过程中即是如此。 一个典型的例子就是胚胎学家杜里舒(H.Driesch)的实验及其观点转变的过程。他在18 94年写的胚胎发生学著作中坚持了机械论观点,但相隔5年后,他开始明显倾向活力论(系 统论)观点,这都源于他的海胆试验。在他的试验中,海胆受精卵经过胚胎的原肠阶段正常地 发育为幼虫,但当把原肠胚切为两段后,那半个原肠胚未形成半个幼虫(b),而是形成了一个 较小而完整的胚胎,最后发育成完整的幼虫。这一实验的意义在于证明胚胎具有调整发育的能 力,并使盛行一时的机械论发育思想完全破产。 图 2-1 胚胎学家杜里舒的海胆实验 因而他着重指出,“为了理解一个整体或系统不仅需要了解其各个部分,更重要地还需要了

解它们之间的关系”,他主张从事物的关系中、相互作用中发现系统的规律性,这就是整体性观 点的具体表述。 从系统的整体性原理出发,贝塔朗菲甚至以此给出了一般系统论的一种定义,即“一般系 统论是关系整体”的一般科学,由此可见该原理在系统科学中的重要基础地位。 二、有机关联性原理 系统的整体性原理作为一般系统论的核心,是由系统的有机性,即由系统内部诸因素之间 以及系统与环境之间的有机联系来保证的。 系统是由各组成部分的有机联系而形成的整体,因此在一般系统论中,不仅要研究其各个 组成部分的特性和功能,而且要着重研究系统的诸因素之间的相互联系、相互作用,这种重要 的性质常用“有机关联性”来表述,它表达了这样一个基本原理,即任何具有整体性的系统, 它内部的诸因素之间的联系都是有机的。诸部分之间相互关联、相互作用,共同构成系统的整 体。各个因素在系统中不仅是各自独立的子系统,而且是组成母系统的有机成员,同时系统与 环境也处于有机联系之中。 系统与其外部环境之间的有机关联,使得系统具有开放的性质,一骰系统论所研究或处玛 的系统基本都是开放系统,与外界环境有物质的、能量的、信息的交换,有相应的输出和输入 以及量的增加或减少。 系统内部诸因素之间必须具有有机的关联,才能与系统的“开放”性质一致,保证系统的 整体性。 如在小麦生态系统中为了获得】0吨/公顷的净生产力(4吨种子和6吨考轩都折合成 CH:0,),必须要从土壤和大气环境中获得16吨H0和20吨C02 在叶片内,16吨H,0将通过光解作用而分解成14吨02和2吨H:14吨0,将逸入大气之 中,2吨H则被用来使C02还原而产生出14吨有机物和8吨H0。 为了保证上述光化学反应的完成,植物大约要从外部吸收1.3×10千卡的日光能:但是, 此能量中的绝大部分又将转变成植物进行蒸腾作用时所需的热量,以便使约1吨重的矿质营养 N,卫KS,Ca在生产有机物的过程中发挥必要的作用 这显 个系统内通过物质能量流动所建立起联系的例子 在非洲草原上,狮子 斑马和草地之间就保持者内部的有机联系,并通过捕食关系联系起 群狮子(10头) 一般要吃掉400头斑马, 或需要1500 ,2000元每马克 (1匹斑马 生 群就需要2 三、动态性原理 系统的有机关联性不是静态的,而是与时间有关的,是动态的 理解为事物的运动状 认为就是机械的运动 一般系统论中则认为任 于 连续不 的过 系统的动态性原理 动 有机米 性固 理密切相联,有机关联性强调的是各要素之间空 间的 ,而是随时 质 换过程中 是 不的动态变 总是处在 动变化之 而其变化 程 常是很复杂的。在习 列发展演变的结果 理论上而言,这种 总是从裸地 的先锋植物 任何 中的值 路循着时间的推移而从数量和质量上政变若其中的植物种类成分:与比阿所,消费水平和士 条件也都在不断地变化。 以森林为例,青年时期的森林具有最高的净第一性生产力,此后随若林龄的增长,生产力 地逐渐下降。当生态系统趋近演潜顶极时,也就是说固定的能量同损失的能量达到平衡时,生 2

2 解它们之间的关系”,他主张从事物的关系中、相互作用中发现系统的规律性,这就是整体性观 点的具体表述。 从系统的整体性原理出发,贝塔朗菲甚至以此给出了一般系统论的一种定义,即“一般系 统论是关系整体”的一般科学,由此可见该原理在系统科学中的重要基础地位。 二、有机关联性原理 系统的整体性原理作为一般系统论的核心,是由系统的有机性,即由系统内部诸因素之间 以及系统与环境之间的有机联系来保证的。 系统是由各组成部分的有机联系而形成的整体,因此在一般系统论中,不仅要研究其各个 组成部分的特性和功能,而且要着重研究系统的诸因素之间的相互联系、相互作用,这种重要 的性质常用“有机关联性”来表述,它表达了这样一个基本原理,即任何具有整体性的系统, 它内部的诸因素之间的联系都是有机的。诸部分之间相互关联、相互作用,共同构成系统的整 体。各个因素在系统中不仅是各自独立的子系统,而且是组成母系统的有机成员,同时系统与 环境也处于有机联系之中。 系统与其外部环境之间的有机关联,使得系统具有开放的性质,一般系统论所研究或处理 的系统基本都是开放系统,与外界环境有物质的、能量的、信息的交换,有相应的输出和输入 以及量的增加或减少。 系统内部诸因素之间必须具有有机的关联,才能与系统的“开放”性质一致,保证系统的 整体性。 如在小麦生态系统中为了获得10吨/公顷的净生产力(4 吨种子和 6 吨麦秆都折合成 C6H12O6),必须要从土壤和大气环境中获得 16 吨 H2O 和 20 吨 CO2。 在叶片内,16 吨 H2O 将通过光解作用而分解成 14 吨 O2 和 2 吨 H;14 吨 O2 将逸入大气之 中,2 吨 H 则被用来使 CO2 还原而产生出 14 吨有机物和 8 吨 H2O。 为了保证上述光化学反应的完成,植物大约要从外部吸收 1.3×109 千卡的日光能;但是, 此能量中的绝大部分又将转变成植物进行蒸腾作用时所需的热量,以便使约 1 吨重的矿质营养 (N,P,K,S,Ca)在生产有机物的过程中发挥必要的作用。 这是一个系统内通过物质能量流动所建立起联系的例子。 在非洲草原上,狮子、斑马和草地之间就保持着内部的有机联系,并通过捕食关系联系起 来。一群狮子(10头)一年一般要吃掉400头斑马,或需要1500-2000匹斑马来 维持(1匹斑马一年平均生 3、5 匹小斑马),而一匹斑马每年需要10吨草,生产1吨草需要 1公顷草地,这样一个狮子群就需要200平方公里的草原以维持他们之间的平衡关系。 三、动态性原理 系统的有机关联性不是静态的,而是与时间有关的,是动态的。 动态一般理解为事物的运动状态,机械论者认为就是机械的运动,一般系统论中则认为任 何系统及其组分始终处于一连续不断变动的过程中。 系统的动态性原理,同有机关联性原理密切相联,有机关联性强调的是各要素之间空间的 分布,而动态性原理则强调的是时间上的变化。一方面系统的内部的结构,其分布位置不是固 定不变的,而是随时间而变化的;另一方面,系统在与外界物质、能量、信息交换过程中一直 处于连续不断的动态变化之中。 实际上,一个生态系统几乎总是处在运动变化之中,而其变化过程常常是很复杂的。在天 然或半天然植被中,一个植物群落都是经历了一系列发展演变的结果。从理论上而言,这种演 变总是从裸地上的先锋植物开始而最终发展到演替顶极;因此,任何生态系统中的植物群落都 将随着时间的推移而从数量和质量上改变着其中的植物种类成分;与此同时,消费水平和土壤 条件也都在不断地变化。 以森林为例,青年时期的森林具有最高的净第一性生产力,此后随着林龄的增长,生产力 地逐渐下降。当生态系统趋近演潜顶极时,也就是说固定的能量同损失的能量达到平衡时,生

物量达到最理想的数值 个链环加在 定数 量的 主的 些链及土链上不同的植拉所组成在清赞的 型脊椎 力物群 如典型 林溶士的士 链和淀积 土链上:由于三种土链的 因而导致 土壤中水分含量的变化:而随此变 化的结果是形成了三种不同类型的干草原或稀树干草原,即低草 的干草原,中等高度的干草原 和高草的干草原 早原中硒居者各种吃4 的大型 雨季时,所有的食草动物都成群地聚集到长有浅草的高地上: 当早季来临时,这些食草司 物则被迫向洼地迁移。这时的注地上土壤湿润,有利于植物的生长。在以草秆为主的较高的稀 树干草原上, 一些能很好消化这种粗纤维素草秆的斑马和野牛首先到来,它们清理植被(通过 它们的践踏和消费将把大量的草秆清除掉)从而为后来者开辟出食物市场:随后,羚羊和角马 相继到来,它们以残秆上重新长出的嫩叶为食:而最后来到此草原上的是瞪羚,它们将取食草 本植物的蛋白质丰富的果实。 因此,“牧草的连续演替”现象在草原上展现出来,而此演替的次序将取决于各种动物群的 取食范用及其生物量, 中国黄土高原的植被演替就是一个案例。据文献记载,西周时期,黄土高原森林覆盖率在 50%以上(>34万km2),秦汉南北朝时期,森林面积在25万km2,唐宋时期为20万km2, 明清时期减为8万km2,近50年来,子午岭和六盘山林区损失林地面积S2万hm2,林缘线退 缩了8~40km,现在森林覆盖率不足6%。 - 图2-2历史不同时期黄土高原植被覆盖变化 美国亚里桑那洲KAIBAB高原上1918-1940年发生的鹿的演替也是 山和美洲将杀尚低于 上有 (约30 但在1920年代 敌 这 捕食者的减少导致鹿的数量于192425年 可激增到 10万只, 超出 高地的承载能力, 而后在 1940年自然又降到1万只左右。 3

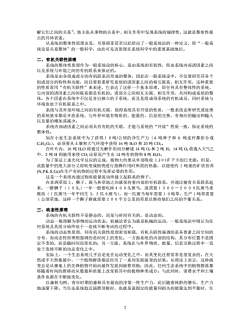

3 物量达到最理想的数值。 又如在热带稀树干草原上,几乎总是由一些土链及土链上不同的植被所组成。在土链的各 个链环上,经常生活着一定数量的野生的大型脊椎动物群。如典型的淋溶土的土链,崩积土土 链和淀积土土链上;由于三种土链的土壤不同,因而导致了土壤中水分含量的变化;而随此变 化的结果是形成了三种不同类型的干草原或稀树干草原,即低草的干草原,中等高度的干草原 和高草的干草原,在这些草原中栖居着各种吃草的大型有蹄类动物。 雨季时,所有的食草动物都成群地聚集到长有浅草的高地上;当旱季来临时,这些食草动 物则被迫向洼地迁移。这时的洼地上土壤湿润,有利于植物的生长。在以草秆为主的较高的稀 树干草原上,一些能很好消化这种粗纤维素草秆的斑马和野牛首先到来,它们清理植被(通过 它们的践踏和消费将把大量的草秆清除掉)从而为后来者开辟出食物市场;随后,羚羊和角马 相继到来,它们以残秆上重新长出的嫩叶为食;而最后来到此草原上的是瞪羚,它们将取食草 本植物的蛋白质丰富的果实。 因此,“牧草的连续演替”现象在草原上展现出来,而此演替的次序将取决于各种动物群的 取食范围及其生物量。 中国黄土高原的植被演替就是一个案例。据文献记载,西周时期,黄土高原森林覆盖率在 50%以上(>34 万 km2),秦汉南北朝时期,森林面积在 25 万 km2,唐宋时期为 20 万 km2, 明清时期减为 8 万 km2,近 50 年来,子午岭和六盘山林区损失林地面积 52 万 hm2,林缘线退 缩了 8~40km,现在森林覆盖率不足 6%。 图 2-2 历史不同时期黄土高原植被覆盖变化 美国亚里桑那洲 KAIBAB 高原上 1918-1940 年发生的鹿的演替也是一个案例,1918 年高原 上有约 4000 只鹿,尚低于承载量(约 30000 只),但在 1920 年代早期,大量的鹿的天敌如狼、 山狗和美洲狮被枪杀,这样捕食者的减少导致鹿的数量于 1924-25 年间激增到 10 万只,超出了 高地的承载能力,而后在 1940 年自然又降到 1 万只左右

统中的主流 达尔文提出的“适者生存”的思想是自然选择的重要机制,它使研究者的注意力集中在自 然中的各种竞争上:于是对种间合作的重要性就往往被抵估。但有理由认为,在达到某种平衡 的生态系统中,种群之间的负相互作用和正相互作用,能像平衡的方程式一样,最后得到平衡 两个物种的种群之间,具有正相互作用的有:偏利作用 个种群有利,原始合作一两个 种群有利和互利共生一两个种群有利,它们发展的结果将成为彼此间完全的依赖。 偏利作用是最简单的正相互作用类型,它在固着生活的植物和动物之间,或在能动的生物 之间都很普遍。实际上,每一个虫穴(如甲壳动物或海绵)都有“未被邀请之客”,这些生物以 宿主作为隐蔽所,但对宿主既无害也无利。观察开壳的牡蛎,就能在它的外套腔内发现体弱的 小蟹,这就是“共栖蟹” 从偏利作用到原始合作,即两种生物都有所得的情况,也普遍存在,蟹与腔肠动物以互利 相联合,腔肠动物者生于蟹背(有时被蟹“种植”在上),作为伪装或保护(因为腔肠动物具刺 细胞),而腔肠动物以蟹作为运输工具,当蟹捕捉或吃食其他动物时,还能得到食物颗粒。 框图1 一个典型的册瑚一蟹共生现象 梯形蟹类在分类地位是属于节肢动物门(Arthropoda)甲壳纲(Crustacea)十足目 (Decapoda)扇蟹总科(Xanthoidea)之下的梯形蟹科(Trape☑idae)(Guinot,.1978)。目前 全世界已知的扇蟹类约有200属800种之多,是所有螃蟹中种类最多的类群,其中百分之八 十以上的种类分布于热带印度一太平洋。 梯形蟹类外部形态特征十分明显,且体色 鲜明,主要分布在珊瑚礁海域,在低潮线下至 50公尺以内的水层,与分枝状造礁珊瑚有若密 切的共生关系(Crane,.1947;Guino 1964 Patton,1966,1974,1994,Garth,19 198 007 ,Ca982 1978 1976 1985. 1988:Galil Lewinsohn,1984,1985;Galil Vanmin 1990)。这些学者调查的研究结果指出,与分枝 状造礁珊瑚共栖的蟹类大多以轴孔珊瑚科 (Acroporidae)及鹿角珊瑚科(Pocilloporidae) 的珊瑚种类为共栖对象。 与珊瑚共栖的扇蟹类之个体皆偏小,头胸甲扁平,步足指节具双爪,前节末缘与指节间 具特化关节,能使指节弯曲卡住,以便牢牢抓住珊瑚表面。这一类以珊瑚为宿主的扇蟹,可 以分成专性共柄(Obligat 梯形蟹类均6。 ts(Patto 成解迷 生柄息于珊湖枝丛里,且以宿主珊瑚分泌粘液和其中粘着的细菌、有机踤屑或滤食周围水中 的浮游生物为食(Pton,1966)。过去以为共栖蟹类由宿主珊瑚取得庇护所与食物来源, 认为牠们是寄生种类:Gvnn(1983)在共演化(co ution)方面,指出梯形蟹与珊瑚枪 △在铺冠海尼的食哪湖群休时 直到海星离开 后 出处 郑明修(中央研究院动物研究所

4 四、协同性原理 生态系统中存在竞争,但同时也存在协同与合作,协同与竞争是一对矛盾,而协同应是系 统中的主流。 达尔文提出的“适者生存”的思想是自然选择的重要机制,它使研究者的注意力集中在自 然中的各种竞争上;于是对种间合作的重要性就往往被抵估。但有理由认为,在达到某种平衡 的生态系统中,种群之间的负相互作用和正相互作用,能像平衡的方程式一样,最后得到平衡。 两个物种的种群之间,具有正相互作用的有:偏利作用-一个种群有利,原始合作-两个 种群有利和互利共生-两个种群有利,它们发展的结果将成为彼此间完全的依赖。 偏利作用是最简单的正相互作用类型,它在固着生活的植物和动物之间,或在能动的生物 之间都很普遍。实际上,每一个虫穴(如甲壳动物或海绵)都有“未被邀请之客”,这些生物以 宿主作为隐蔽所,但对宿主既无害也无利。观察开壳的牡蛎,就能在它的外套腔内发现体弱的 小蟹,这就是“共栖蟹”。 从偏利作用到原始合作,即两种生物都有所得的情况,也普遍存在,蟹与腔肠动物以互利 相联合,腔肠动物着生于蟹背(有时被蟹“种植”在上),作为伪装或保护(因为腔肠动物具刺 细胞),而腔肠动物以蟹作为运输工具,当蟹捕捉或吃食其他动物时,还能得到食物颗粒。 框图 1 一个典型的珊瑚—蟹共生现象 梯形蟹类在分类地位是属于节肢动物门(Arthropoda)甲壳纲(Crustacea)十足目 (Decapoda)扇蟹总科(Xanthoidea)之下的梯形蟹科(Trapeziidae)(Guinot, 1978)。目前 全世界已知的扇蟹类约有 200 属 800 种之多,是所有螃蟹中种类最多的类群,其中百分之八 十以上的种类分布于热带印度-太平洋。 与珊瑚共栖的扇蟹类之个体皆偏小,头胸甲扁平,步足指节具双爪,前节末缘与指节间 具特化关节,能使指节弯曲卡住,以便牢牢抓住珊瑚表面。这一类以珊瑚为宿主的扇蟹,可 以分成专一性共栖(Obligate symbionts)与非专一性共栖(facultative symbionts)(Patton, 1996; Grath, 1964, 1974; Kundsen, 1967; Castro, 1976, 1988)。梯形蟹类均属于前者,成蟹皆终 生栖息于珊瑚枝丛里,且以宿主珊瑚分泌粘液和其中粘着的细菌、有机踤屑或滤食周围水中 的浮游生物为食(Patton, 1966)。过去以为共栖蟹类由宿主珊瑚取得庇护所与食物来源,而 认为牠们是寄生种类;Glynn (1983)在共演化(coevolution)方面,指出梯形蟹与珊瑚枪虾 (Alpheus lottini)会在棘冠海星吃食珊瑚群体时,跑到群体顶端以第一对钳脚攻击折断棘冠 海星的棘刺,直到海星离开;这项发现被证实后,寄生的观念被修正为互利共生。 -出处:郑明修(中央研究院动物研究所) 梯形蟹类外部形态特征十分明显,且体色 鲜明,主要分布在珊瑚礁海域,在低潮线下至 50 公尺以内的水层,与分枝状造礁珊瑚有着密 切的共生关系(Crane, 1947; Guinot, 1964; Patton, 1966, 1974, 1994; Garth, 1964, 1974, 1989; Knudsen, 1967; Castro, 1976, 1978, 1988, 1997; Haig, 1976; Coles, 1982; Abele & Patton, 1976; Galil, 1985, 1986, 1988; Galil & Lewinsohn, 1984, 1985; Galil & Vanmini, 1990)。这些学者调查的研究结果指出,与分枝 状造礁珊瑚共栖的蟹类大多以轴孔珊瑚科 (Acroporidae)及鹿角珊瑚科(Pocilloporidae) 的珊瑚种类为共栖对象

合作关系的进一步发展,就是两个种群成为彼此完全地相互依赖 这就叫做互利共生或专 养生物和异养生 间, 又依赖于前者而得到保护 固氮细 菌和豆科植物之间的协作可以作为实例。互利共生也常见于微生物和动物之间,微生物能消化 纤系和其他 蚀的植物残体,而动物则没有消化这些物质所必需的酶系统,如有蹄类与瘤胃 细菌之间的专性共 微生物和植物的共生能加强矿质循环和食物生产,最明显的例子就是菌根,菌根是真菌丝 状体与植物活根的互利共生组织(不应与死根的寄生真菌混淆)。像固氮细菌与豆科植物的情况 一样,真菌与根组织形成了“有机体”,能增加植物从土壤中吸取矿质的能力,当然,植物也给 真菌提供了光合作用的某些产物。 五、层次性原理 即客观世界的结构是有层次的,任何系统既是其它系统的子系统,又是由许多亚系统组成 的 层次结构包括横向层次和纵向层次,横向层次又叫系统的水平分异特性,是指同一水平上 的不同组成部分:纵向层次又叫系统的垂直分异特性,是指不同水平上的组成部分。 生态学研究十分重视客观世界的这种层次性,Odum用“生物学谱”的概念来表示生物界 的层次性结构,并说明现代生态学研究的重点是有机体以上的种群、群落,特别是生态系统层 次。 农业系统本身也是按层次组织起来的,一个农作物或家畜个体,既是一个由基因、细胞、 组织、器官等层次组成的复杂系统,又是作物群体或畜群、农田、农场、农村、地区、国家、 世界农业系统的一部分。 层次结构理论认为,组成客观世界的每个层次都有自己特定的结构和功能,形成自己的特 征,都可以作为一个研究对象和单元:对任何一个层次的研究和发现都可以有助于另一个层次 的研究与认识,但对任一层次的研究和认识都不能代替对另一个层次的研究和认识。因此层次 结构理论为我们对自然界进行综合性研究,提供了有用的指导原则,注意事物的层次性,一件 事物在整个层次结构中的位置及其与其它事物的联系,我们才可能取得对问题的更全面的认识。 5

5 合作关系的进一步发展,就是两个种群成为彼此完全地相互依赖,这就叫做互利共生或专 性共生(obligate symbiosis)。互利共生的最重要实例是发生在自养生物和异养生物之间,即一 种异养生物完全地依赖于另一种自养生物获得食物,而后者又依赖于前者而得到保护,固氮细 菌和豆科植物之间的协作可以作为实例。互利共生也常见于微生物和动物之间,微生物能消化 纤维素和其他抗蚀的植物残体,而动物则没有消化这些物质所必需的酶系统,如有蹄类与瘤胃 细菌之间的专性共生。 微生物和植物的共生能加强矿质循环和食物生产,最明显的例子就是菌根,菌根是真菌丝 状体与植物活根的互利共生组织(不应与死根的寄生真菌混淆)。像固氮细菌与豆科植物的情况 一样,真菌与根组织形成了“有机体”,能增加植物从土壤中吸取矿质的能力,当然,植物也给 真菌提供了光合作用的某些产物。 五、层次性原理 即客观世界的结构是有层次的,任何系统既是其它系统的子系统,又是由许多亚系统组成 的。 层次结构包括横向层次和纵向层次,横向层次又叫系统的水平分异特性,是指同一水平上 的不同组成部分;纵向层次又叫系统的垂直分异特性,是指不同水平上的组成部分。 生态学研究十分重视客观世界的这种层次性,Odum 用“生物学谱”的概念来表示生物界 的层次性结构,并说明现代生态学研究的重点是有机体以上的种群、群落,特别是生态系统层 次。 农业系统本身也是按层次组织起来的,一个农作物或家畜个体,既是一个由基因、细胞、 组织、器官等层次组成的复杂系统,又是作物群体或畜群、农田、农场、农村、地区、国家、 世界农业系统的一部分。 层次结构理论认为,组成客观世界的每个层次都有自己特定的结构和功能,形成自己的特 征,都可以作为一个研究对象和单元;对任何一个层次的研究和发现都可以有助于另一个层次 的研究与认识,但对任一层次的研究和认识都不能代替对另一个层次的研究和认识。因此层次 结构理论为我们对自然界进行综合性研究,提供了有用的指导原则,注意事物的层次性,一件 事物在整个层次结构中的位置及其与其它事物的联系,我们才可能取得对问题的更全面的认识

第二节生态原理 生态工程设计的对象或是不同的生态系统,因而其连循的设计原理很重要的来白干生态原 根据已有的研究成果,生态学中的主要原理有: 一、生物共生原理 即利用不同种生物群体在有限空间内结构或功能上的互利共生关系,建立充分利用有限物 质与能量的共生体系。如稻田养鱼、农林间作等。 稻田养鱼就是利用稻鱼共生,稻养鱼鱼养稻的互惠关系建立的一种生态工程。在稻田生态 系统 水稻作为业合 但同时受到田间杂草,浮游植物 的 竞争影 类月 草等,防止养 并将贮藏的能量转化为 鱼在稻田中拱泥觅 层,搅动田 起至 一定的排 水稻生 水稻生长的同时为 水师起到 蔽阳光 使稻田 鱼的生 0kg鱼苗 效益显著 茶间作也是一种互利共生,并在南方植胶区大面积推广的生态工程。通过合理调整胶茶 种群 可抵抗低酒 害等不 天敌数量 上地利 率,橡胶树 长 单胶林提高了17%,总产 还比单胶林提高提 以上 共牛现象还广地存在于生物界不同种群间。最常见的是异养生物与自养生物间的共生关 系,异养者从自养者外获取食物,而自养者则从异养者得到保护。农业中根瘤菌与豆科植物的 些高 等植物与菌根菌的共生,某些动物与其肠道中生活的纤维分解菌、固氨菌的共生 都是典型的极 价的 二、物质循环再生原理 根据生态系统物质循环原理,多类型、多途经、多层次地通过初级生产、次级生产、加工 分解等完全代谢过程,完成物质在生态系统中的循环。 农业生态系统中的物质循环,通常指生命活动必需的元素或无机化合物在农业生态系统中 的循环流动,这种物质流动的 、速度直接决定着系 生产力大 并好到 物种群 库的吸收固定及贮存能力 生物 效率越 床之间 通流动 化效率就越高。 农业生 本身也就是在 定限度内获取物质转换 化的过程。 秸秆还田是保持土壤有机质的一种有效措施。但是秸秆不经处理直接返回土壤,需经过长 时间的发酵分解,方会发挥肥效。在 定条件下,如果利用糖化过程先把秸秆作为家畜的饲料 经代谢后的排泄物及桔杆渣来培养食用菌:生产食用菌的残余料又用于 直蚯蚓,最后才把 利用后剩下的残物返回农田,收效就会较好 ,虽然最终还田的秸秆有机质的肥效有所降低,但 增加了生产沼气、食用菌和蚯蚓 等的直接经济效益 桑基鱼墙是出较典型的水陆交换生产系统,是我国广东省农业中多年行之有效的多目标生 产体系。在这个体系里,桑树通过光合作用生成有机物质(桑叶):桑叶喂蚕,生产蚕丝及蚕茧: 桑树的调落物、桑椹和蚕沙施撒到鱼塘中,经过鱼塘内另一食物链过程,转化为鱼:鱼的排泄 物及其他未被利用的有机物和底泥,经过底栖生物的消化、分解,取出后可作为混合肥料,返 6

6 第二节 生态原理 生态工程设计的对象就是不同的生态系统,因而其遵循的设计原理很重要的来自于生态原 理。 根据已有的研究成果,生态学中的主要原理有: 一、生物共生原理 即利用不同种生物群体在有限空间内结构或功能上的互利共生关系,建立充分利用有限物 质与能量的共生体系。如稻田养鱼、农林间作等。 稻田养鱼就是利用稻鱼共生,稻养鱼鱼养稻的互惠关系建立的一种生态工程。在稻田生态 系统中,水稻作为光合作用的主体,进行能量和物质的转化,但同时受到田间杂草,浮游植物 等的竞争影响。放养鱼类后,可取食大量杂草等,防止养分流失,并将贮藏的能量转化为高营 养的鱼产品;鱼在稻田中拱泥觅食,破坏稻田水面上形成的隔氧层,搅动田水,起到一定的增 氧作用,有利于水稻生产;同时鱼为稻田排放出大量含丰富营养物的粪便;水稻生长的同时对 水面起到遮蔽阳光作用,使稻田中的水温保持稳定,也有利于鱼的生长发育。因此稻田养鱼能 促进水稻增产,一般增产幅度为10%,每公顷还可收到210-870kg 鱼苗,经济、生态 效益显著。 胶茶间作也是一种互利共生,并在南方植胶区大面积推广的生态工程。通过合理调整胶茶 种群结构后,既可抵抗低温、风害等不利条件,减轻水土流失,保持土壤养分,又可促进害虫 天敌数量的增加,增强抗病虫的能力,也将土地利用率提高了50-70%,提高了光能利用 率,橡胶树的平均生长量比单胶林提高了17%,总产值还比单胶林提高了80%以上。 共生现象还广泛地存在于生物界不同种群间,最常见的是异养生物与自养生物间的共生关 系,异养者从自养者外获取食物,而自养者则从异养者得到保护。农业中根瘤菌与豆科植物的 共生,一些高等植物与菌根菌的共生,某些动物与其肠道中生活的纤维分解菌、固氮菌的共生 都是典型的极有价值的例子。 二、物质循环再生原理 根据生态系统物质循环原理,多类型、多途经、多层次地通过初级生产、次级生产、加工、 分解等完全代谢过程,完成物质在生态系统中的循环。 农业生态系统中的物质循环,通常指生命活动必需的元素或无机化合物在农业生态系统中 的循环流动,这种物质流动的频率、速度直接决定着系统的生产力大小。并受到生物种群特性、 库的吸收固定及贮存能力的影响,生物转换效率越高,库与库之间沟通流动愈畅通,物质的转 化效率就越高。农业生产的本身也就是在一定限度内获取物质转换,能量流动及经济效益最大 化的过程。 秸秆还田是保持土壤有机质的一种有效措施。但是秸秆不经处理直接返回土壤,需经过长 时间的发酵分解,方会发挥肥效。在一定条件下,如果利用糖化过程先把秸秆作为家畜的饲料, 经代谢后的排泄物及秸秆残渣来培养食用菌;生产食用菌的残余料又用于繁殖蚯蚓,最后才把 利用后剩下的残物返回农田,收效就会较好。虽然最终还田的秸秆有机质的肥效有所降低,但 增加了生产沼气、食用菌和蚯蚓等的直接经济效益。 桑基鱼塘是比较典型的水陆交换生产系统,是我国广东省农业中多年行之有效的多目标生 产体系。在这个体系里,桑树通过光合作用生成有机物质(桑叶);桑叶喂蚕,生产蚕丝及蚕茧; 桑树的凋落物、桑椹和蚕沙施撒到鱼塘中,经过鱼塘内另一食物链过程,转化为鱼;鱼的排泄 物及其他未被利用的有机物和底泥,经过底栖生物的消化、分解,取出后可作为混合肥料,返

回桑基,培养桑树。这样的生产体系无论从经济上或农业环境上都能收到很好的效益 三、生态系统基本动力原理 生态系统的结构与功能取决于影响其的动力因素或限制因子(如温度、太阳能等):根据生 态系统原 状态的系 因子左才 在自然界 「机体 环境的 互关系是 其复杂的 环境因子对生物的作用也各不 相同 子超过或热 重要即成为王导因于 有时 即成为辅助因子,但一但该因 可以说任 何环境 子都有可能成为限制因 ,并大体上可来自自然 人为 环境这么几个 面。无论是目然的受异,人为管理不当,还是环境的不可逆后果都可能直接影响生态豸 澳大利亚曾开垦过数百万亩荒地种植牧草,其水 由于缺乏 温度及其它自然条件都比较优越,但 生长不良 结果开垦区成了不毛之地, 后来给土壤施用钼肥后 首蓿生长良好,成为澳大利亚的重要牧场。 河流富营养化是一典型的限制因子决定系统状态及其种类组成的例子。在一个水库或河 中养分的输入与藻类的浓度直 相 如在丹麦哥鲁 (ch 当磷输入从1.6gm2.r降 到0. 地 毒废物 统 相应增 约长岛海峡(L Sound)的 南大湾( y)提供 故事。沿着流入海湾的支 鸭场 从而传 很 游植 密 大大增加 于海湾中 3 初级 增训 新增加的有机 磷比例使 改变: 的止常的混合浮植初儿乎完 藻所取代。以正常浮游植物为食而常年生长繁盛的著名蓝点牡蛎因不能利用新兴的藻类而逐 消失,该水域中其他的贝类也被消灭。 四、生态系统自组织原理 生态系统具有的调节与反馈机制使得系统产生自组织功能,以适应于外部环境的变化,并 最大限 或强化) 化带米的影甲 能是 过 统内部多 种自我调控机制实现的 正负反馈机制, 系统各生物种裤 密度与群体增长率间保持着 种平衡天系 种群密度增大时, 种群的群体增长率减小,使得种群数量增加减速, 负反馈机制使得种群数量 逐渐处于平衡水平:在种群数量低的情况下,群体增长率提高,个体大量增加,种群密度就提 高,形成正反馈。农田中害虫与天敌间的关系即是如此,害虫数量增长时,天敌即因食量增加 而大量繁殖,害虫因被食而大量减少,又反过来影响了天敌的繁殖。 生态系统中还由于处于同一生态位上的不同组分相互补偿作用而减轻系统的危害,这种多 元重复现象保证了系统在某些成分发生变化的情形下系统的输出可以稳定不变,使系统稳定性 得以有效地保持下去。如复杂的乔、灌、草、针阔叶林中,由于食虫鸟较多,马尾松较难发生 松毛虫灾害,而在马尾松纯林中,则易暴发松毛虫灾害。 除以上两种机制外,一切生态系统都有一种自我调节,自我修复和自我延续的能力。即生 态系统对任何外来干扰和压力,均能产生相应的反应,借以保持系统各组分之间的相对平衡关 系,以及整个系统结构、功能的大体稳定状态,使这个系统得以延续存在下去,这种机制也可 称系统的内稳态机制,即系统抵抗变化和保持平衡状态的机制。内稳态机制普遍存在于生物个 体体内和生态系统中,如动物通过血液循环,皮肤收缩,出汗等来调节体温,植物通过影压变 化,气孔开闭,形成角质层以至落叶来调节水分盈亏等。 7

7 回桑基,培养桑树。这样的生产体系无论从经济上或农业环境上都能收到很好的效益。 三、生态系统基本动力原理 生态系统的结构与功能取决于影响其的动力因素或限制因子(如温度、太阳能等);根据生 态系统原理,处于任一状态的系统本身都有一限制因子存在。 在自然界中,各种有机体和环境的相互关系是极其复杂的,环境因子对生物的作用也各不 相同,有时显得特别重要即成为主导因子,有时则不那么重要,即成为辅助因子,但一但该因 子超过或接近有机体忍受程度的极限时,就可能成为一个限制因子。 可以说任何环境因子都有可能成为限制因子,并大体上可来自自然、人为、环境这么几个 方面。无论是自然的变异,人为管理不当,还是环境的不可逆后果都可能直接影响生态系统的 进程。 澳大利亚曾开垦过数百万亩荒地种植牧草,其水分、温度及其它自然条件都比较优越,但 由于缺乏微量元素钼,使牧草生长不良,结果开垦区成了不毛之地,后来给土壤施用钼肥后, 苜蓿生长良好,成为澳大利亚的重要牧场。 河流富营养化是一典型的限制因子决定系统状态及其种类组成的例子。在一个水库或河流 中养分的输入与藻类的浓度直接相关,如在丹麦哥鲁斯(Gluns)湖中当磷输入从 1.6g/m2.yr 降 到 0.4g/m2.yr 后,湖中藻类浓度明显下降,透明度相应增加。 同样地有毒废物的倾泻也是一生态系统的限制因子。纽约长岛海峡(Long Island Sound)的 南大湾(Great South Bay)提供了一个“鸭与牡蛎”的故事。沿着流入海湾的支流建造了许多 大鸭场,鸭粪使大面积的河水变肥,从而使浮游植物密度大大增加。由于海湾中循环率低,营 养物质很少流入大海而多半沉积下来。初级生产力的增加,本应带来好处,但事实并非如此。 新增加的有机营养物和低的氮-磷比例使生产者的类型完全改变;这个海区由硅藻、绿鞭毛藻 和腰鞭藻组成的正常的混合浮游植物几乎完全被非常小的 Nannochloris 属和列丝藻属的绿鞭毛 藻所取代。以正常浮游植物为食而常年生长繁盛的著名蓝点牡蛎因不能利用新兴的藻类而逐渐 消失,该水域中其他的贝类也被消灭。 四、生态系统自组织原理 生态系统具有的调节与反馈机制使得系统产生自组织功能,以适应于外部环境的变化,并 最大限度地减轻(或强化)这种变化带来的影响。 这种自组织功能是通过生态系统内部多种自我调控机制实现的。 如通过正负反馈机制,生态系统各生物种群密度与群体增长率间保持着一种平衡关系。当 种群密度增大时,种群的群体增长率减小,使得种群数量增加减速,负反馈机制使得种群数量 逐渐处于平衡水平;在种群数量低的情况下,群体增长率提高,个体大量增加,种群密度就提 高,形成正反馈。农田中害虫与天敌间的关系即是如此,害虫数量增长时,天敌即因食量增加 而大量繁殖,害虫因被食而大量减少,又反过来影响了天敌的繁殖。 生态系统中还由于处于同一生态位上的不同组分相互补偿作用而减轻系统的危害,这种多 元重复现象保证了系统在某些成分发生变化的情形下系统的输出可以稳定不变,使系统稳定性 得以有效地保持下去。如复杂的乔、灌、草、针阔叶林中,由于食虫鸟较多,马尾松较难发生 松毛虫灾害,而在马尾松纯林中,则易暴发松毛虫灾害。 除以上两种机制外,一切生态系统都有一种自我调节,自我修复和自我延续的能力。即生 态系统对任何外来干扰和压力,均能产生相应的反应,借以保持系统各组分之间的相对平衡关 系,以及整个系统结构、功能的大体稳定状态,使这个系统得以延续存在下去,这种机制也可 称系统的内稳态机制,即系统抵抗变化和保持平衡状态的机制。内稳态机制普遍存在于生物个 体体内和生态系统中,如动物通过血液循环,皮肤收缩,出汗等来调节体温,植物通过膨压变 化,气孔开闭,形成角质层以至落叶来调节水分盈亏等

高等水生生物的自净作用也是一个例子,如凤眼莲经两周实验后,可使水中总氯从38mg1 降到0.8mgL,供试水质的总氮含量呈递减趋势,表明凤眼莲对水中的氨氮有去除作用:芦苇 狭叶香蒲、菱等高等水生植物对水中氮、磷也有富集能力。经测定,干芦苇中含氮1176%,磷 0.264%,如果定期从湖中打捞这些植物,就可以从水中除去相应数量的氮和磷。 五、生态系统边缘效应原理 生态交错带即相邻生态系统之间的过渡带,其特征是由相邻生态系统之间相互作用的空间、 时间及强度所决定的。如森林与草原间,农区与牧区间,城市与农村间等都有过渡带。 生态交错带通常是一交叉地带或种群竞争的紧张地带,两种群落组分同时出现在同一总体 气候条件下,并处于激烈的竞争状态下,哪个能获得立足地,取决于局部地形造成的小生境, 土壤质地以及植物的的生存适应性和种间相互作用关系等,结果往往形成两种群落成分的镶嵌 式分布,使得交错带生物种群更加多样与复杂,并提供了更多的营巢、隐蔽和摄食条件。 同时生态交错带实际上还起着流通通道的作用,如同一过滤器或屏障一样,由于相邻生态 系统热量等的差异,导致能量、物质(尘埃、雪等)、有机体(花粉、小动物等)沿压力差方向 移动,相邻差异越大,这种流动速度愈大。 目前人类活动正在大范围地改变着自然环境,形成许多交错带,这些交错带一定程度上可 以控制不同生态系统之间的物质、能量与信息的流通,并对该过渡区生态系统间的物质、能量 信息流有着特殊作用,而且显然可以缓冲邻近生态系统带来的冲击。因此如何保护与合理利用 生态交错带,并探讨生态交错带的有效管理也是生态工程设计中的重要内容

8 高等水生生物的自净作用也是一个例子,如凤眼莲经两周实验后,可使水中总氮从 3.89mg/l 降到 0.8mg/L,供试水质的总氮含量呈递减趋势,表明凤眼莲对水中的氨氮有去除作用;芦苇、 狭叶香蒲、菱等高等水生植物对水中氮、磷也有富集能力。经测定,干芦苇中含氮 1.176%,磷 0.264%,如果定期从湖中打捞这些植物,就可以从水中除去相应数量的氮和磷。 五、生态系统边缘效应原理 生态交错带即相邻生态系统之间的过渡带,其特征是由相邻生态系统之间相互作用的空间、 时间及强度所决定的。如森林与草原间,农区与牧区间,城市与农村间等都有过渡带。 生态交错带通常是一交叉地带或种群竞争的紧张地带,两种群落组分同时出现在同一总体 气候条件下,并处于激烈的竞争状态下,哪个能获得立足地,取决于局部地形造成的小生境, 土壤质地以及植物的的生存适应性和种间相互作用关系等,结果往往形成两种群落成分的镶嵌 式分布,使得交错带生物种群更加多样与复杂,并提供了更多的营巢、隐蔽和摄食条件。 同时生态交错带实际上还起着流通通道的作用,如同一过滤器或屏障一样,由于相邻生态 系统热量等的差异,导致能量、物质(尘埃、雪等)、有机体(花粉、小动物等)沿压力差方向 移动,相邻差异越大,这种流动速度愈大。 目前人类活动正在大范围地改变着自然环境,形成许多交错带,这些交错带一定程度上可 以控制不同生态系统之间的物质、能量与信息的流通,并对该过渡区生态系统间的物质、能量、 信息流有着特殊作用,而且显然可以缓冲邻近生态系统带来的冲击。因此如何保护与合理利用 生态交错带,并探讨生态交错带的有效管理也是生态工程设计中的重要内容

第三节经济原理 一、自然资源合理利用原理 即在有限的自然资源基础上,既获得最佳的经济效益,又不断提高环境质量的资源合理利 用原理。 自然资源分可更新和不可更新资源两类。 (一)可更新资源的利用 太阳能、地热能、风能、水力能等可更新资源与地球起源演变、星体相互作用及地球表面 的气流、洋流等流体力学过程有关。人类对这些可更新资源的利用一般不会影响其可更新过程。 姚而态林草旧角群、野生动精物 速度很容易受到入类开发利用过程的影响 人举对这资 源的过度利用 能力 ,甚至导致这类资源的枯竭。因此 要合理利用这些可更新资源 中心是保护其自我更新 能力和创造条件加速其更新。使自然资源取之不尽,用之不竭, 并保持最大收获量 护制在统保持 「资源保 心是把资源开发利用的速度 为节用 人 才能长大成 其它生 知果过量捕捞 数量下降行宝 的 老年斯 多数鱼头 去性 幼鱼和 量减 得不到 丁能持续 失得 捞 保护可更 ,特别是生物资源,使之免于被过度利用的主要措施是 (2)通过限制开发能力,间接限制收获显 3)在 源的归属权或使用权 (4)在经济上 通过税收、补贴、工资、价格等措施控制开发者能够获得的利润水平 (5)通过人口政策,使人口增长与资源条件相适应、减轻人口对资源的压力。 (6)通过替代资源的开发利用,分散需求压力,从而达到保护资源的目的, 2、可更新资源的增殖。人类不但可以被动地采取措施使开发能力和利用速度适应资源的 更新速度,而且可以主动地采取措施保护和增强资源的更新能力。 如为了保护和增强森林资源的再生能力,可采取封山有林、加强抚有、培有速生丰产树种, 进行残林更新和营造新林等方法。 (二)不可更新资源的利用 自然资源中的矿物资源(金属矿物、非金属矿物、化石能源)和社会资源中的化肥、农药 机具、燃油等生产资料,随着使用逐步被消耗,不能循环往复长期使用,属于不可更新的农业 资源。 对不可更新资源,必须从物质循环的生态学角度出发,掌握各种矿物的自然循环规律。对 它的开发利用应以对环境和自然循环过程干扰最小的方式来进行。 合理利用不可更新资源的基本途径是: 1、矿物的再循环和回收利用。只有用降低矿物资源消费量和提高回收利用率的办法,才 能延长矿物资源的使用年限,推迟枯竭期的到来。 例如,磷的储量不大,而且又无法用其它资源代替,这是生态学家普遍担忧的问题。据关 国生态研究所估计,如果人类不使用磷肥,可能连二十亿人口也养活不了。据估计,磷肥资源 可能在21世纪被耗尽。因此,搞好磷的再循环和回收利用己成为一个十分重要的课题。 2、资源替代。资源替代的范围很广,可以用可更新资源替代不可更新资源,如以木代替 金属,以生物能源(沼气、酒精等)替代不可更新的化石能源(煤 、石油、天然气等),也可 用储量大的资源替代储量小的资源。如以铝代铜,以塑料制品代替铜、铝、锡等。 3、提高资源利用率。提高资源利用率就是以单位资源消耗中生产出更多的产品。要提高 资源利用率, 一方面要遵循边际效益原理和限制因素原理,把有限的资源投放到增产效果最大 9

9 第三节 经济原理 一、自然资源合理利用原理 即在有限的自然资源基础上,既获得最佳的经济效益,又不断提高环境质量的资源合理利 用原理。 自然资源分可更新和不可更新资源两类。 (一)可更新资源的利用 太阳能、地热能、风能、水力能等可更新资源与地球起源演变、星体相互作用及地球表面 的气流、洋流等流体力学过程有关。人类对这些可更新资源的利用一般不会影响其可更新过程。 然而森林、草原、鱼群、野生动植物、土壤等自然资源的更新过程与生物学过程有关,其更新 速度很容易受到人类开发利用过程的影响。人类对这类资源的过度利用会损害该类资源的更新 能力,甚至导致这类资源的枯竭。因此,要合理利用这些可更新资源,中心是保护其自我更新 能力和创造条件加速其更新。使自然资源取之不尽,用之不竭,并保持最大收获量。 1、保持可更新资源的最大持续收获量。可更新资源保护的核心是把资源开发利用的速度 控制在资源更新能力允许的范围之内,以便实现对资源的永续利用。 以渔业生产为例,鱼类和其它生物一样,有它的幼年、青年和老年期。多数鱼类需要多年 才能长大成熟。如果过量捕捞,种群数量下降过多,尚未性成熟的幼鱼和尚未产完卵的大鱼大 量减少,鱼类资源得不到恢复,就不可能持续获得最大的捕捞量。 保护可更新资源,特别是生物资源,使之免于被过度利用的主要措施是: (1)直接限制收获量 (2)通过限制开发能力,间接限制收获量 (3)在法律上确定资源的归属权或使用权 (4)在经济上通过税收、补贴、工资、价格等措施控制开发者能够获得的利润水平 (5)通过人口政策,使人口增长与资源条件相适应、减轻人口对资源的压力。 (6)通过替代资源的开发利用,分散需求压力,从而达到保护资源的目的。 2、可更新资源的增殖。人类不但可以被动地采取措施使开发能力和利用速度适应资源的 更新速度,而且可以主动地采取措施保护和增强资源的更新能力。 如为了保护和增强森林资源的再生能力,可采取封山育林、加强抚育、培育速生丰产树种, 进行残林更新和营造新林等方法。 (二)不可更新资源的利用 自然资源中的矿物资源(金属矿物、非金属矿物、化石能源)和社会资源中的化肥、农药、 机具、燃油等生产资料,随着使用逐步被消耗,不能循环往复长期使用,属于不可更新的农业 资源。 对不可更新资源,必须从物质循环的生态学角度出发,掌握各种矿物的自然循环规律。对 它的开发利用应以对环境和自然循环过程干扰最小的方式来进行。 合理利用不可更新资源的基本途径是: 1、矿物的再循环和回收利用。只有用降低矿物资源消费量和提高回收利用率的办法,才 能延长矿物资源的使用年限,推迟枯竭期的到来。 例如,磷的储量不大,而且又无法用其它资源代替,这是生态学家普遍担忧的问题。据美 国生态研究所估计,如果人类不使用磷肥,可能连二十亿人口也养活不了。据估计,磷肥资源 可能在21世纪被耗尽。因此,搞好磷的再循环和回收利用已成为一个十分重要的课题。 2、资源替代。资源替代的范围很广,可以用可更新资源替代不可更新资源,如以木代替 金属,以生物能源(沼气、酒精等)替代不可更新的化石能源(煤 、石油、天然气等),也可 用储量大的资源替代储量小的资源。如以铝代铜,以塑料制品代替铜、铝、锡等。 3、提高资源利用率。提高资源利用率就是以单位资源消耗中生产出更多的产品。要提高 资源利用率,一方面要遵循边际效益原理和限制因素原理,把有限的资源投放到增产效果最大

的地区和生产部门,使有限的资源发挥最大的增产作用。另一方面,要改进资源利用技术。例 如,能源不能象铁、磷等矿物资源那样被反复循环利用,但通过改进能量利用技术,其利用效 率就能大大提高。 二、生态经济平衡原理 态经济平衡是指生态系统及其物质、能量供给与经济系统对这些物质、能量需求之间的 协调状态。 生态经济平衡的内涵为生态系统物质、能量对于经济系统的供求平衡。现代经济社会是 个生态经济有机体,就是说现代经济社会不只是由单一经济要素所构成,而是一个含人口、资 金、物资等经济要素和包含资源环境等生态要素的多层次、多目标、多因素的网络系统。这诸 多的经济要素和生态要素正是在社会生产和再生产过程中才相互结合成为层次更高、结构和功 能更加复杂的生态经济有机系统。 在生态经济平衡中, 一方面生态平衡是第一性的,经济平衡是从属的第二性的,因为从发 展时序上讲,生态系统先于经济系统存在,经济系统是从生态系统中孕育产生的。另一方面, 生态平衡是经济平衡的自然基础,在生态经济系统中,一定的经济平衡总是在一定生态平衡基 础上产生的。经济平衡并不是被动地去适应生态平衡,而是人类主动利用经济力量去保护、改 善或者重建生态系统的平衡。人类经济愈发展,其对生态系统的主体作用愈强大,相应愈要求 承受经济主体的生态基础愈加稳固和愈加具有耐受能力,不仅要靠自身的调节,而且更重要的 还要靠经济力量的促进。 三、生态经济效益原理 生态经济效益是评价各种生态经济活动和生态工程项目的客观尺度,对任何一项生态工程 项目都需要进行生态经济效益的比较、分析与论证,以选择最优或满意的方案。 讲求生态经济效益,是人们从事一切经济活动的基本原则。为了最有效地利用自然资源和 保持生态平衡,不仅需要进行近期的经济效益分析、比较,也需要进行较长期的生态经济效益 分析、比较,以尽量少的资源消耗,取得最佳生态经济效果,以达到保持生态平衡,提高生态 环境质量,促进社会经济发展的目的。 生态效益与社会效益之间最大的区别在于前者是自然再生产过程的“有用性”度量标准, 后者则主要是社会有用性及其后果的度量标准,是社会再生产过程的产物,是由社会及经济系 统生产出来,而又面向社会的使用价值及其消费后果 生态效益可以 用价情形态的指标来度最 但一般是用机会成木、影子价格等度最的。如 林可更新氧气, 那么其生态效益即可用更新氧气量表示 可以给其 个参照价格,即用人 工制造氧气的成本作为其“机会价格 计算其象征性的价值, 也就是其生态效益的价值 在同等生态效益和劳动消耗 条件下,技术手段合 ,经济资源与 母入 的良好循王 生 四、生态经济价值原理 生太区这价用 从 种、种群、群落),其所具有的使用价值或效益是没有价值的。自然生态系统(如森林)的涵养 水 里不理论上解决自然资源及环境质量 的价 中不 当地进行人为活动 功利性 人们进 不可能改变对大自然思 的现象就不会杜绝 自然的无情报复就难以避免

10 的地区和生产部门,使有限的资源发挥最大的增产作用。另一方面,要改进资源利用技术。例 如,能源不能象铁、磷等矿物资源那样被反复循环利用,但通过改进能量利用技术,其利用效 率就能大大提高。 二、生态经济平衡原理 生态经济平衡是指生态系统及其物质、能量供给与经济系统对这些物质、能量需求之间的 协调状态。 生态经济平衡的内涵为生态系统物质、能量对于经济系统的供求平衡。现代经济社会是一 个生态经济有机体,就是说现代经济社会不只是由单一经济要素所构成,而是一个含人口、资 金、物资等经济要素和包含资源环境等生态要素的多层次、多目标、多因素的网络系统。这诸 多的经济要素和生态要素正是在社会生产和再生产过程中才相互结合成为层次更高、结构和功 能更加复杂的生态经济有机系统。 在生态经济平衡中,一方面生态平衡是第一性的,经济平衡是从属的第二性的,因为从发 展时序上讲,生态系统先于经济系统存在,经济系统是从生态系统中孕育产生的。另一方面, 生态平衡是经济平衡的自然基础,在生态经济系统中,一定的经济平衡总是在一定生态平衡基 础上产生的。经济平衡并不是被动地去适应生态平衡,而是人类主动利用经济力量去保护、改 善或者重建生态系统的平衡。人类经济愈发展,其对生态系统的主体作用愈强大,相应愈要求 承受经济主体的生态基础愈加稳固和愈加具有耐受能力,不仅要靠自身的调节,而且更重要的 还要靠经济力量的促进。 三、生态经济效益原理 生态经济效益是评价各种生态经济活动和生态工程项目的客观尺度,对任何一项生态工程 项目都需要进行生态经济效益的比较、分析与论证,以选择最优或满意的方案。 讲求生态经济效益,是人们从事一切经济活动的基本原则。为了最有效地利用自然资源和 保持生态平衡,不仅需要进行近期的经济效益分析、比较,也需要进行较长期的生态经济效益 分析、比较,以尽量少的资源消耗,取得最佳生态经济效果,以达到保持生态平衡,提高生态 环境质量,促进社会经济发展的目的。 生态效益与社会效益之间最大的区别在于前者是自然再生产过程的“有用性”度量标准, 后者则主要是社会有用性及其后果的度量标准,是社会再生产过程的产物,是由社会及经济系 统生产出来,而又面向社会的使用价值及其消费后果。 生态效益可以用价值形态的指标来度量,但一般是用机会成本、影子价格等度量的。如森 林可更新氧气,那么其生态效益即可用更新氧气量表示,但也可以给其一个参照价格,即用人 工制造氧气的成本作为其“机会价格”,计算其象征性的价值,也就是其生态效益的价值。 在同等生态效益和劳动消耗的条件下,技术手段合理,经济资源与生态资源组合得当,也 就是说所有经济资源的投入符合生态系统反馈机制的需求,从质和量两个方面有利于形成有序 的生态经济系统结构的良好循环,生态系统生产力就可得到最大限度的发挥。 四、生态经济价值原理 生态经济价值原理,或生态资源价值问题,是目前亟待解决的生态经济理论问题。从普通 经济学的劳动价值理论或商品价值理论的观点出发,没有经过人类劳动加工的自然生物资源(物 种、种群、群落),其所具有的使用价值或效益是没有价值的。自然生态系统(如森林)的涵养 水源、调节气候、保护天敌、保持水土等生态效益的表现,既不是使用价值,也不表现为价值。 如果不从理论上解决自然资源及环境质量的价值问题,实际生产中不把资源成本和环境代价这 些潜在的价值表现出来,恰当地进行人为活动的功利性评价,人们就不可能改变对大自然恩赐 的无偿耗费,滥用、破坏自然资源的现象就不会杜绝,自然的无情报复就难以避免

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第一章 绪论.doc

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 土壤污染生态修复.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第九章 微生物生态工程.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 土壤恢复生态工程.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 水体污染修复生态工程.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 农田复合生态工程.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 绪论.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 生态工程基本原理及设计.ppt

- 《工业生态学》课程教学课件(讲稿)第二篇 经济增长与环境负荷.pdf

- 《工业生态学基础》课程教学课件(讲稿)第三篇 资源环境综合分析.pdf

- 《工业生态学基础》课程教学资源(文献资料)2017年中国生态环境状况公报.pdf

- 《工业生态学基础》课程教学课件(讲稿)第一篇 绪论(山东理工大学:胡欣欣).pdf

- 《土地利用规划学》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 土地利用现状分析和规划后评价.ppt

- 《土地利用规划学》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 土地资源质量评价.ppt

- 《土地利用规划学》课程教学课件(PPT讲稿)第八章 土地供给量预测.ppt

- 《土地利用规划学》课程教学课件(讲稿)第二章 土地利用规划的理论与方法原则.pdf

- 《土地利用规划学》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 土地利用总体规划概论.ppt

- 《土地利用规划学》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 规划基础数据预测.ppt

- 《土地利用规划学》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 导论.ppt

- 《土地利用规划学》课程教学课件(PPT讲稿)第十四章 旅游地规划.ppt

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第三章 土壤恢复生态工程.doc

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第十章 综合生态工程.ppt

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第四章 农田复合生态工程.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第六章 土壤污染生态修复.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第五章 养殖业生态工程(畜牧业).doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第七章 水体污染修复生态工程.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第九章 微生物生态工程.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第八章 固体废弃物利用生态工程.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第十章 综合生态工程.doc

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第八章 固体废弃物利用生态工程.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 养殖业生态工程(畜牧业).ppt

- 《土地利用规划》课程教学大纲 Land Use Planning.pdf

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第四章 土地利用总体规划的编制.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第一章 绪论.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第二章 土地利用规划的基础理论.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第五章 居民点体系布局及用地规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第三章 土地利用系统分析.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第六章 交通用地规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第七章 水资源开发及其用地规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第八章 农用地规划.doc