《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第三章 土地利用系统分析

中国農青大季教案 课程名称:土地利用规划 授课教师 郝晋珉 所在单位 资源与环境学院 授课对象 土地资源管理专业本 教学时数 4学时 科生 授课内容 第三章 土地利用系统分析 土地资源及其利用现状分析,包括资料整理、分析方法以 内容简介 及报告编制:与土地利用规划相关的各种土地评价方法与实 践:各类土地利用类型的供需分析和预测方法。 教学的 利用系统论进行士地利用现状的分析,掌握士地评价的原 及要求 则和程序,学会土地利用的预测方法。 教学重点 重点掌握土地利用分析的方法与内容,面向土地规划的土 地评价方法、程序与内容,土地利用潜力及其需求分析与预 与难点 教学手段 板书与多媒体配合教学 教学内容提要 第三章土地利用系统分析 第一节土地利用系统分析程序 一、土地利用系统分析的原则 土地利用系统是一个自然社会的复杂巨系统,土地利用系统的系统分析必须 遵循整体性、动态性、优化性、模型化原则。 二、土地利用系统分析的特点 土地利用系统的多学科性、分析结构的多方案性、定性分析与定量分析相结 合、创造性。 三、土地利用系统分析的基本范畴 目标、替代方案、费用与效益、模型、评价准则 四、系统分析程序 土地利用的系统分析程序包括信息的获取、转移与传递,思考与决策,实施与 修正,从而构成一个以土地利用为目标的“智力一决策一执行”系统。其步骤为: 确定系统边界、目标确定、环境因素分析、潜力预测与可行性分析、限制因素分 析、关节点分析、输入输出系统分析、系统综合,制定方案、决策、反馈修正。 第二节土地利用现状分析 一、土地利用现状 土地利用现状是土地利用规划的基础,土地利用现状分析则是编制土地利用规 划的重要依据。进行土地利用现状分析,需要收集大量的基本资料,包括图件和文

教 案 课程名称: 土地利用规划 授课教师 郝晋珉 所在单位 资源与环境学院 授课对象 土地资源管理专业本 科生 教学时数 4 学时 授课内容 第三章 土地利用系统分析 内容简介 土地资源及其利用现状分析,包括资料整理、分析方法以 及报告编制;与土地利用规划相关的各种土地评价方法与实 践;各类土地利用类型的供需分析和预测方法。 教学目的 及 要 求 利用系统论进行土地利用现状的分析,掌握土地评价的原 则和程序,学会土地利用的预测方法。 教学重点 与 难 点 重点掌握土地利用分析的方法与内容,面向土地规划的土 地评价方法、程序与内容,土地利用潜力及其需求分析与预 测。 教学手段 板书与多媒体配合教学 教学内容提要 第三章 土地利用系统分析 第一节 土地利用系统分析程序 一、土地利用系统分析的原则 土地利用系统是一个自然-社会的复杂巨系统,土地利用系统的系统分析必须 遵循整体性、动态性、优化性、模型化原则。 二、土地利用系统分析的特点 土地利用系统的多学科性、分析结构的多方案性、定性分析与定量分析相结 合、创造性。 三、土地利用系统分析的基本范畴 目标、替代方案、费用与效益、模型、评价准则 四、系统分析程序 土地利用的系统分析程序包括信息的获取、转移与传递, 思考与决策, 实施与 修正, 从而构成一个以土地利用为目标的“智力—决策—执行”系统。其步骤为: 确定系统边界、目标确定、环境因素分析、潜力预测与可行性分析、限制因素分 析、关节点分析、输入输出系统分析、系统综合,制定方案、决策、反馈修正。 第二节 土地利用现状分析 一、土地利用现状 土地利用现状是土地利用规划的基础,土地利用现状分析则是编制土地利用规 划的重要依据。进行土地利用现状分析,需要收集大量的基本资料,包括图件和文

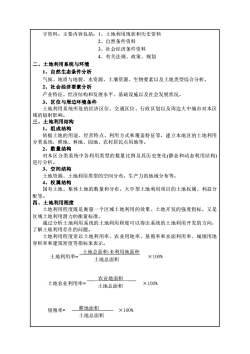

字资料。主要内容包括:1、土地利用现状和历史资料 2、自然条件资料 3、社会经济条件资料 4、有关法规、政策、规划 二、土地利用系统与环境 1、自然生态条件分析 气候、地质与地貌、水资源、土壤资源、生物要素以及土地类型综合分析。 2、杜会经济要素分析 产业特征、经济结构和发展水平、基础设施以及社会发展状况。 3、区位与周边环境条件 土地利用系统所处的经济区位、交通区位、行政区划以及周边大中城市对本区 域的辐射影响。 三、土地利用结构 1、组成结构 依据土地的用途、经营特点、利用方式和覆盖特征等,建立本地区的土地利用 分类系统,耕地、林地、园地、农村居民点用地等。 2、数量结构 对本区分类系统中各利用类型的数量比例及其历史变化(静态和动态利用结构) 进行分析。 3、空间结构 土地利用类型的空间分布,生产力的地域分布等。 权属结 国有土地、集体土地的数量和分布,大中型土地利用项目的土地权属、利益分 配等 四、土地利用程度 土地利用程度既是衡量一个区域土地利用的效果、土地开发的强度指标,又是 区域土地利用潜力的衡量标准。 通过分析土地利用系统的土地利用程度可以得出系统的土地利用开发的方向, 了解土地利用存在的问题。 土地利用程度常以土地利用率、农业用地率、垦殖率和水面利用率、城镇用地 容积率和建筑密度等指标来表示。 士地利用率。土地总面积,未利用地面积 土地总面积 ×100% 农业地面积 土地农业利用率= 土地总面积 ×100% 尽殖率= 耕地面积 ×100% 土地总面积

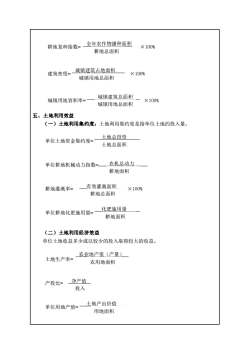

字资料。主要内容包括:1、土地利用现状和历史资料 2、自然条件资料 3、社会经济条件资料 4、有关法规、政策、规划 二、土地利用系统与环境 1、自然生态条件分析 气候、地质与地貌、水资源、土壤资源、生物要素以及土地类型综合分析。 2、社会经济要素分析 产业特征、经济结构和发展水平、基础设施以及社会发展状况。 3、区位与周边环境条件 土地利用系统所处的经济区位、交通区位、行政区划以及周边大中城市对本区 域的辐射影响。 三、土地利用结构 1、组成结构 依据土地的用途、经营特点、利用方式和覆盖特征等,建立本地区的土地利用 分类系统,耕地、林地、园地、农村居民点用地等。 2、数量结构 对本区分类系统中各利用类型的数量比例及其历史变化(静态和动态利用结构) 进行分析。 3、空间结构 土地资源、土地利用类型的空间分布,生产力的地域分布等。 4、权属结构 国有土地、集体土地的数量和分布,大中型土地利用项目的土地权属、利益分 配等。 四、土地利用程度 土地利用程度既是衡量一个区域土地利用的效果、土地开发的强度指标,又是 区域土地利用潜力的衡量标准。 通过分析土地利用系统的土地利用程度可以得出系统的土地利用开发的方向, 了解土地利用存在的问题。 土地利用程度常以土地利用率、农业用地率、垦殖率和水面利用率、城镇用地 容积率和建筑密度等指标来表示。 土地利用率= ×100% 土地农业利用率= ×100% 垦殖率= 耕地面积 ×100% 农业地面积 土地总面积-未利用地面积 土地总面积 土地总面积 土地总面积

耕地复种指数= 全年农作物播种面积 ×100% 耕地总面积 建筑密度城镇建筑占地面积 ×100% 城镇用地总面积 城镇建筑总面积 城镇用地容积率= 城镇用地总面积 ×100% 五、土地利用效益 (一)土地利用集约度:土地利用集约度是指单位土地的投入量。 单位土地资金集约度= 土地总投资 土地总面积 单位耕地机械动力指数= 农机总动力 耕地面积 耕地灌溉率= 有效灌溉面积 ×100% 耕地总面积 单位耕地化肥施用量= 化肥施用量 耕地面积 (二)土地利用经济效益 单位土地收益多少或以较少的投入取得较大的收益: 土地生产率= 农业地产值(产量) 农用地面积 产投比=净产值 投入 单位用地产值= 士地产出价值 用地面积

耕地复种指数= ×100% 建筑密度= ×100% 城镇用地容积率= ×100% 五、土地利用效益 (一)土地利用集约度:土地利用集约度是指单位土地的投入量。 单位土地资金集约度= 单位耕地机械动力指数= 耕地灌溉率= ×100% 单位耕地化肥施用量= (二)土地利用经济效益 单位土地收益多少或以较少的投入取得较大的收益。 土地生产率= 产投比= 单位用地产值= 城镇建筑总面积 城镇建筑占地面积 城镇用地总面积 全年农作物播种面积 耕地总面积 城镇用地总面积 土地产出价值 净产值 农业地产值(产量) 化肥施用量 有效灌溉面积 农机总动力 土地总投资 土地总面积 耕地面积 耕地总面积 耕地面积 农用地面积 投入 用地面积

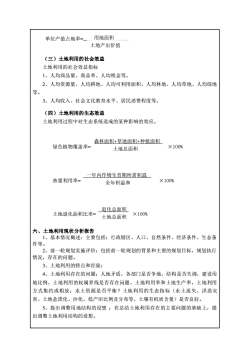

单位产值占地率=_ 用地面积 土地产出价值 (三)土地利用的社会效益 土地利用的社会效益指标 1、人均商品量、商品率、人均税金等。 2、人均资源量、人均耕地、人均可利用面积、人均林地、人均草地、人均绿地 等。 3、人均收入、社会文化教育水平、居民消费程度等 (四)土地利用的生态效益 土地利用过程中对生态系统造成的某种影响的效应。 森林面积+草地面积+种植面积 绿色植物覆盖率= 土地总面积 ×100% 一年内作物生育期所需积温 热量利用率= 全年积温和 ×100% 退化总面积 土地退化面积比率= 土地总面积 ×100% 六、土地利用现状分析报告 、基本情况概述:主要包括:行政辖区、人口、自然条件、经济条件、生态条 件等。 2、前一轮规划实施评价:包括前一轮规划的背景和主要的规划目标,规划执行 情况,存在的问题。 3、土地利用的特点和经验: 4、土地利用存在的问题:人地矛盾,各部门是否争地,结构是否失调,建设用 地比例、土地利用的权属界线是否存在问题,土地利用率和土地生产率,土地利用 方式集约或粗放:水土资源是否平衡?土地利用的生态指标(水土流失、洪涝灾 害、土地盐渍化、沙化、低产田比例及分布等、土壤有机质含量)是否良好。 5、提出调整用地结构的设想:在总结土地利用存在的主要问题的基础上,提 出调整土地利用结构的设想

单位产值占地率= (三)土地利用的社会效益 土地利用的社会效益指标 1、人均商品量、商品率、人均税金等。 2、人均资源量、人均耕地、人均可利用面积、人均林地、人均草地、人均绿地 等。 3、人均收入、社会文化教育水平、居民消费程度等。 (四)土地利用的生态效益 土地利用过程中对生态系统造成的某种影响的效应。 绿色植物覆盖率= ×100% 热量利用率= ×100% 土地退化面积比率= ×100% 六、土地利用现状分析报告 1、基本情况概述:主要包括;行政辖区、人口、自然条件、经济条件、生态条 件等。 2、前一轮规划实施评价:包括前一轮规划的背景和主要的规划目标,规划执行 情况,存在的问题。 3、土地利用的特点和经验: 4、土地利用存在的问题:人地矛盾,各部门是否争地,结构是否失调,建设用 地比例、土地利用的权属界线是否存在问题,土地利用率和土地生产率,土地利用 方式集约或粗放;水土资源是否平衡?土地利用的生态指标(水土流失、洪涝灾 害、土地盐渍化、沙化、低产田比例及分布等、土壤有机质含量)是否良好。 5、提出调整用地结构的设想 :在总结土地利用存在的主要问题的基础上,提 出调整土地利用结构的设想。 用地面积 土地产出价值 退化总面积 一年内作物生育期所需积温 森林面积+草地面积+种植面积 土地总面积 全年积温和 土地总面积

6、提出提高土地生产力的途径:如改善土地组织,调整土地利用方式,增加 投入(水利设施),改良土壤等。 了、提出提高土地利用综合效益的建议:如经济效益方面,加速改革、搞好土地 开发,变资源优势为商品优势,开源和节流,加强土地数量和质量的保护。 第二节土地评价 一、土地评价目的任务 面向土地利用规划的土地评价目的 具体任务包括以下: ①在土地利用现状的基础上作适宜性评价,说明需要调整的士土地数量、分布和 调整利用方向。 ②按照规划需要进行各类用地后备资源的适宜性评价,即宜耕荒地、宜林荒山 荒滩、宜建设用地的评价,说明各类后备土地资源适宜开发利用的方向、数量、质 量、分布以及进行用地结构调整的可能性。 ③就要通过土地评价,如对土地经营活动中的投入和产出进行分析,估计土地经 营好坏,以及可供挖掘的潜力。 ④对具有限制性因素的土地,通过评价指出改良或消除障碍因素的途径和技术措 施。 二、土地评价的原则 1、针对性原则 评价不能脱离土地具体用途或利用方式。只有针对具体的用途或方式才有意 义。 2、挂续性原 土地的适宜性是指长期、持续利用下的适宜性。要注意用途改变后对土地生态 条件的影响,避免短期行为。 3、因地制宜原则 土地评价中,土地利用种类的提出,必须考虑区域的自然、社会经济条件。 4、综合性原则 适宜性评价涉及到各行各业对土地的不同要求以及土壤、气候等自然和经济多 方面的知识。只有分析才能客观地做出评价,增强评价成果的科学性和实用性。 三、评价单元的选择 1、以土壤图的图斑确定土地评价单元 利用土壤普查资料,节省大量调查工作量。但是缺乏明显的界线,往往和权属 界线不一致 2、以土地利用现状确定土地评价单元 自然地块(地段)或耕作规划单元以及种植地段等划分土地评价单元,是常用的 方法。 3、采用网格方法确定土地评价单元 该方法的优点是简单,问题是评价单元的土地性质获取困难,成果的应用也受 到相当程度的限制

6、提出提高土地生产力的途径 :如改善土地组织,调整土地利用方式,增加 投入(水利设施),改良土壤等。 7、提出提高土地利用综合效益的建议:如经济效益方面,加速改革、搞好土地 开发,变资源优势为商品优势,开源和节流,加强土地数量和质量的保护。 第二节 土地评价 一、土地评价目的任务 面向土地利用规划的土地评价目的 具体任务包括以下: ①在土地利用现状的基础上作适宜性评价,说明需要调整的土地数量、分布和 调整利用方向。 ②按照规划需要进行各类用地后备资源的适宜性评价,即宜耕荒地、宜林荒山 荒滩、宜建设用地的评价,说明各类后备土地资源适宜开发利用的方向、数量、质 量、分布以及进行用地结构调整的可能性。 ③就要通过土地评价,如对土地经营活动中的投入和产出进行分析,估计土地经 营好坏,以及可供挖掘的潜力。 ④对具有限制性因素的土地,通过评价指出改良或消除障碍因素的途径和技术措 施。 二、土地评价的原则 1、针对性原则 评价不能脱离土地具体用途或利用方式。只有针对具体的用途或方式才有意 义。 2、持续性原则 土地的适宜性是指长期、持续利用下的适宜性。要注意用途改变后对土地生态 条件的影响,避免短期行为。 3、因地制宜原则 土地评价中,土地利用种类的提出,必须考虑区域的自然、社会经济条件。 4、综合性原则 适宜性评价涉及到各行各业对土地的不同要求以及土壤、气候等自然和经济多 方面的知识。只有分析才能客观地做出评价,增强评价成果的科学性和实用性。 三、评价单元的选择 1、以土壤图的图斑确定土地评价单元 利用土壤普查资料,节省大量调查工作量。但是缺乏明显的界线,往往和权属 界线不一致。 2、以土地利用现状确定土地评价单元 自然地块(地段)或耕作规划单元以及种植地段等划分土地评价单元,是常用的 方法。 3、采用网格方法确定土地评价单元 该方法的优点是简单,问题是评价单元的土地性质获取困难,成果的应用也受 到相当程度的限制

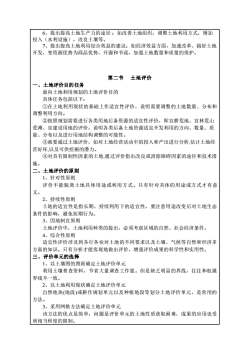

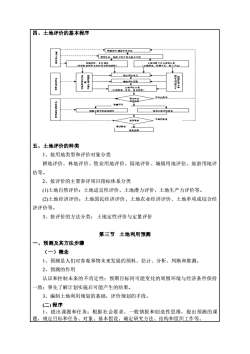

四、士地评价的基本程序 五、土地评价的种类 1、按用地类型和评价对象分类 耕地评价、林地评价、牧业用地评价、园地评价、城镇用地评估、旅游用地评 估等。 2、按评价的主要参评项目指标体系分类 ()士地自然评价:土地适宜性评价、土地潜力评价、土地生产力评价等。 (②)土地经济评价:土地国民经济评价、土地农业经济评价、土地单项或综合经 济评价等。 3、按评价的方法分类:土地定性评价与定量评价 第三节土地利用预测 一、预测及其方法步骤 (一)概念 1、预测是人们对客观事物未来发展的预料、估计、分析、判断和推测。 2、预测的作用 认识和控制未来的不肯定性:预期目标同可能变化的周围环境与经济条件保持 致:事先了解计划实施后可能产生的结果。 3、编制土地利用规划的基础,评价规划的手段。 (仁)程序 1、提出课题和任务:根据社会要求、一般情报和创造性思维,提出预测的课 题,规定目标和任务、对象、基本假设,确定研究方法、结构和组织工作等

四、土地评价的基本程序 五、土地评价的种类 1、按用地类型和评价对象分类 耕地评价、林地评价、牧业用地评价、园地评价、城镇用地评估、旅游用地评 估等。 2、按评价的主要参评项目指标体系分类 (1)土地自然评价:土地适宜性评价、土地潜力评价、土地生产力评价等。 (2)土地经济评价:土地国民经济评价、土地农业经济评价、土地单项或综合经 济评价等。 3、按评价的方法分类: 土地定性评价与定量评价 第三节 土地利用预测 一、预测及其方法步骤 (一)概念 1、预测是人们对客观事物未来发展的预料、估计、分析、判断和推测。 2、预测的作用 认识和控制未来的不肯定性;预期目标同可能变化的周围环境与经济条件保持 一致;事先了解计划实施后可能产生的结果。 3、编制土地利用规划的基础,评价规划的手段。 (二) 程序 1、提出课题和任务:根据社会要求、一般情报和创造性思维,提出预测的课 题,规定目标和任务、对象、基本假设,确定研究方法、结构和组织工作等

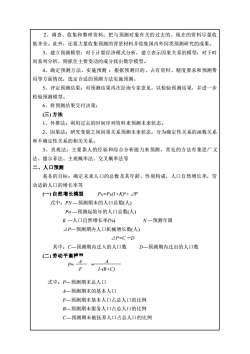

2、调查、收集和整理资料:把与预测对象有关的过去的、现在的资料尽量收 集齐全。此外,还要大量收集预测的背景材料并收集国内外同类预测研究的成果。 3、建立预测模型:对于计量经济模式分析,建立表示因果关系的模型:对于时 间系列分析,则抓住主要变动的成分找出数学模型。 4、确定预测方法、实施预测:根据预测目的、占有资料、精度要求和预测费 用等方面情况,选定合适的预测方法实施预测。 5、评定预测结果:对预测结果再次征询专家意见,以检验预测结果,并进一步 检验预测模型。 6、将预测结果交付决策: (三)方法 1、外推法:利用过去的时间序列资料来预测未来状态。 2、因果法:研究变量之间因果关系预测未来状态,分为确定性关系的函数关系 和不确定性关系的相关关系。 3、直观法:主要靠人的经验和综合分析能力来预测。常见的方法有集思广义 法、德尔菲法、主观概率法、交叉概率法等 二、人口预测 基本的目标:确定未来人口的总数及其年龄、性别构成,人口自然增长率,劳 动适龄人口的增长率等 (一)自然增长模型 PN=Po(l+K+P 式中:PN一预测期末的人口总数(人) Po一预测起始年的人口总数(人) K一人口自然增长率(%) N一预测年限 4P一预测期内人口机械增长数(人) AP=C-D 其中:C一预测期内迁入的人口数 D预测期内迁出的人口数 (仁)劳动平衡档刑 A P= 1-B+C) 式中:P一预测期末总人口 A一预测期末的基本人口 F一预测期末基本人口占总人口的比例 B一预测期末服务人口占总人口的比例 C一预测期末被抚养人口占总人口的比例

2、调查、收集和整理资料:把与预测对象有关的过去的、现在的资料尽量收 集齐全。此外,还要大量收集预测的背景材料并收集国内外同类预测研究的成果。 3、建立预测模型:对于计量经济模式分析,建立表示因果关系的模型;对于时 间系列分析,则抓住主要变动的成分找出数学模型。 4、确定预测方法、实施预测 :根据预测目的、占有资料、精度要求和预测费 用等方面情况,选定合适的预测方法实施预测。 5、评定预测结果:对预测结果再次征询专家意见,以检验预测结果,并进一步 检验预测模型。 6、将预测结果交付决策: (三) 方法 1、外推法:利用过去的时间序列资料来预测未来状态。 2、因果法:研究变量之间因果关系预测未来状态,分为确定性关系的函数关系 和不确定性关系的相关关系。 3、直观法:主要靠人的经验和综合分析能力来预测。常见的方法有集思广义 法、德尔菲法、主观概率法、交叉概率法等 二、人口预测 基本的目标:确定未来人口的总数及其年龄、性别构成,人口自然增长率,劳 动适龄人口的增长率等 (一) 自然增长模型 PN=P0(1+K)n+⊿P 式中:PN —预测期末的人口总数(人) Po —预测起始年的人口总数(人) K —人口自然增长率(%) N —预测年限 ⊿P—预测期内人口机械增长数(人) ⊿P=C-D 其中:C—预测期内迁入的人口数 D—预测期内迁出的人口数 (二) 劳动平衡模型 P= = 式中:P—预测期末总人口 A—预测期末的基本人口 F—预测期末基本人口占总人口的比例 B—预测期末服务人口占总人口的比例 C—预测期末被抚养人口占总人口的比例 A A F 1-(B+C)

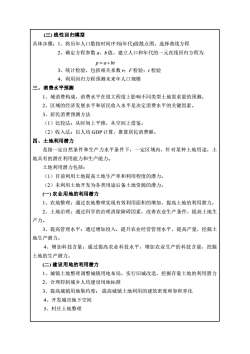

(三)线性回归模型 具体步骤:1、将历年人口数按时间序列(年代)做散点图。选择曲线方程 2、确定方程参数a、b值,建立人口和年代的一元直线回归方程为 p=a+bl 3、统计检验,包括相关系数r:F检验:1检验 4、利用回归方程预测未来年人口规模 三、消费水平预测 1、域消费构成,消费水平在很大程度上影响不同类型土地需求量的预测。 2、区域的经济发展水平和居民收入水平是决定消费水平的关键因素。 3、居民消费预测方法 (1)比较法:从时间上平推,从空间上借鉴。 (2)收入法:以人均GDP计算,推算居民消费额。 四、土地利用潜力 是指一定自然条件和生产力水平条件下,一定区域内,针对某种土地用途,土 地具有的潜在利用能力和生产能力。 土地利用潜力包括: (1)目前利用土地提高土地生产率和利用程度的潜力。 (2)未利用土地开发为各类用途后备土地资源的潜力。 (一)农业用地的利用潜力 1、农地整理:通过农地整理实现有效利用面积的增加,提高土地的利用潜力。 2、土地治理:通过科学的治理消除障碍因素,改善农业生产条件,提高土地生 产力。 3、提高管理水平:通过增加投入,提升农业经营管理水平,提高产量,挖掘土 地生产潜力。 4、增加科技含量:通过提高农业科技水平,增加农业生产的科技含量,挖掘 土地的生产潜力。 (二)建设用地的利用潜力 1、城镇土地整理调整城镇用地布局,实行旧城改造,挖掘存量土地的利用潜力 2、合理控制城乡人均建设用地标准 3、提高城镇用地集约度:提高城镇土地利用的建筑密度和容积率化 4、开发城市地下空间 5、村庄土地整理

(三) 线性回归模型 具体步骤:1、将历年人口数按时间序列(年代)做散点图。选择曲线方程 2、确定方程参数 a、b 值,建立人口和年代的一元直线回归方程为 3、统计检验,包括相关系数 r;F 检验;t 检验 4、利用回归方程预测未来年人口规模 三、消费水平预测 1、域消费构成,消费水平在很大程度上影响不同类型土地需求量的预测。 2、区域的经济发展水平和居民收入水平是决定消费水平的关键因素。 3、居民消费预测方法 (1)比较法:从时间上平推,从空间上借鉴。 (2)收入法:以人均 GDP 计算,推算居民消费额。 四、土地利用潜力 是指一定自然条件和生产力水平条件下,一定区域内,针对某种土地用途,土 地具有的潜在利用能力和生产能力。 土地利用潜力包括: (1)目前利用土地提高土地生产率和利用程度的潜力。 (2)未利用土地开发为各类用途后备土地资源的潜力。 (一) 农业用地的利用潜力 1、农地整理:通过农地整理实现有效利用面积的增加,提高土地的利用潜力。 2、土地治理:通过科学的治理消除障碍因素,改善农业生产条件,提高土地生 产力。 3、提高管理水平:通过增加投入,提升农业经营管理水平,提高产量,挖掘土 地生产潜力。 4、增加科技含量:通过提高农业科技水平,增加农业生产的科技含量,挖掘 土地的生产潜力。 (二) 建设用地的利用潜力 1、城镇土地整理调整城镇用地布局,实行旧城改造,挖掘存量土地的利用潜力 2、合理控制城乡人均建设用地标准 3、提高城镇用地集约度: 提高城镇土地利用的建筑密度和容积率化 4、开发城市地下空间 5、村庄土地整理 p = a + bt

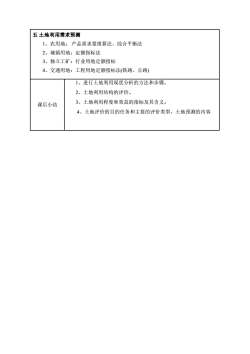

五土地利用需求预测 1、农用地:产品需求量推算法、综合平衡法 2、城镇用地:定额指标法 3、独立工矿:行业用地定额指标 4、交通用地:工程用地定额指标法铁路、公路) 1、进行土地利用现状分析的方法和步骤 2、土地利用结构的评价。 课后小结 3、土地利用程度和效益的指标及其含义。 4、土地评价的目的任务和主要的评价类型,土地预测的内容

五 土地利用需求预测 1、农用地: 产品需求量推算法、综合平衡法 2、城镇用地:定额指标法 3、独立工矿:行业用地定额指标 4、交通用地:工程用地定额指标法(铁路、公路) 课后小结 1、进行土地利用现状分析的方法和步骤。 2、土地利用结构的评价。 3、土地利用程度和效益的指标及其含义。 4、土地评价的目的任务和主要的评价类型,土地预测的内容

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第五章 居民点体系布局及用地规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第二章 土地利用规划的基础理论.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第一章 绪论.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第四章 土地利用总体规划的编制.doc

- 《土地利用规划》课程教学大纲 Land Use Planning.pdf

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 养殖业生态工程(畜牧业).ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第八章 固体废弃物利用生态工程.ppt

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第十章 综合生态工程.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第八章 固体废弃物利用生态工程.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第九章 微生物生态工程.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第七章 水体污染修复生态工程.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第五章 养殖业生态工程(畜牧业).doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第六章 土壤污染生态修复.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第四章 农田复合生态工程.doc

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第十章 综合生态工程.ppt

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第三章 土壤恢复生态工程.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第二章 生态工程基本原理及设计.doc

- 《生态工程》课程授课教案(讲义)第一章 绪论.doc

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 土壤污染生态修复.ppt

- 《生态工程》课程教学课件(PPT讲稿)第九章 微生物生态工程.ppt

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第六章 交通用地规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第七章 水资源开发及其用地规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第八章 农用地规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第九章 土地利用专项规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)第十章 土地规划方案论证.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)土地利用规划实验指导.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)实验二 交通流量调查.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)实验一 规划期人口预测与耕地需求量预测.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)实验五 公路选线.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)实验四 县级土地利用分区.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)实验三 土地利用平衡表编制.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)实验六 水库选址.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(教案讲义)实验七 农田田块规划.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(试卷习题)土地利用规划试题A及答案.doc

- 《土地利用规划》课程教学资源(PPT课件)第三章 土地利用系统分析.ppt

- 《土地利用规划》课程教学资源(PPT课件)第一章 绪论(中国农业大学:郝晋珉).ppt

- 《土地利用规划》课程教学资源(PPT课件)第五章 居民点体系布局及用地规划.ppt

- 《土地利用规划》课程教学资源(PPT课件)第二章 土地利用规划的基础理论.ppt

- 《土地利用规划》课程教学资源(PPT课件)第七章 水资源开发及其用地规划.ppt

- 《土地利用规划》课程教学资源(PPT课件)第六章 交通用地规划.ppt