《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第十一章 东北区

第十一章东北区 第一节区域特征 第二节区域内部差异 第三节自然资源的开发利用

第十一章 东 北 区 第一节 区域特征 第二节 区域内部差异 第三节 自然资源的开发利用

口本区的范围?确定的依据是什么? 口地理位置有何特点? 口区域自然地理环境有何特点?

本区的范围?确定的依据是什么? 地理位置有何特点? 区域自然地理环境有何特点?

西界确定的依据 呼伦贝尔高平原: 在地貌上与蒙古高原连成一体,气侯干旱,降水变率较大,地表 径流很少,水文网不发达,多属内流区,草原栗钙土广泛分布, 属半千旱千草原景观。 大兴安岭以东的东北地区: 地貌以平原与山地为主,气侯湿润,降水变率多在20%以下,干 燥度多在1.0以下,径流丰富水系发达,属外流区。黑土、黑钙土 与暗棕壤分布广泛,属湿润、半湿润森林和森林草原,草甸草原景 观

大兴安岭以东的东北地区: 地貌以平原与山地为主,气侯湿润,降水变率多在20%以下,干 燥度多在1.0以下,径流丰富水系发达,属外流区。黑土、黑钙土 与暗棕壤分布广泛,属湿润、半湿润森林和森林草原,草甸草原景 观。 呼伦贝尔高平原: 在地貌上与蒙古高原连成一体,气侯干旱,降水变率较大,地表 径流很少,水文网不发达,多属内流区,草原栗钙土广泛分布, 属半干旱干草原景观。 西界确定的依据

南界确定的依据 东北地区与华北地区的分界则不甚明显。从地貌上难以找出一条 明显的分界线。 辽河下游平原与辽东半岛: ▣气候比较温暖,全年积温较高,生长季超过150天,作物两年三熟, 对热量要求较高的棉花、苹果以及冬小麦部生长良好。 0 水文特征与海河、黄河相似:流量不大、含沙量特多。冰期在3个 月以下。 黄辽两河的鱼类大多相同,松辽平原常见的鸟类(如松鸡与潜鸟)不 见于辽河平原。 ▣土壤与植被和松花江流域亦不相同。下辽河平原与辽东半岛属暖 温带落叶阔叶林褐土与棕色森林土地带

东北地区与华北地区的分界则不甚明显。从地貌上难以找出一条 明显的分界线。 辽河下游平原与辽东半岛: 气候比较温暖,全年积温较高,生长季超过150天,作物两年三熟, 对热量要求较高的棉花、苹果以及冬小麦部生长良好。 水文特征与海河、黄河相似:流量不大、含沙量特多。冰期在3个 月以下。 黄辽两河的鱼类大多相同,松辽平原常见的鸟类(如松鸡与潜鸟)不 见于辽河平原。 土壤与植被和松花江流域亦不相同。下辽河平原与辽东半岛属暖 温带落叶阔叶林褐土与棕色森林土地带。 南界确定的依据

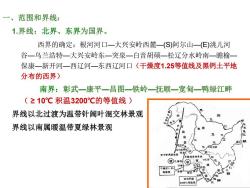

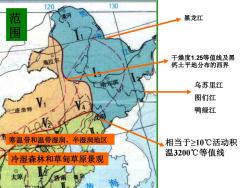

一、 范围和界线: 1界线:北界、东界为国界。 西界的确定:根河河口一大兴安岭西麓一(S)阿尔山一(E)洮儿河 谷一乌兰浩特一大兴安岭东一突泉一白音胡硕一松辽分水岭南一瞻榆一 保康一新开河一西辽河一东西辽河口(干燥度1.25等值线及黑钙土平地 分布的西界) 南界:彰武一康平一昌图一铁岭一抚顺一宽甸一鸭绿江畔 (≥10℃积温3200℃的等值线) 界线以北过渡为温带针阔叶混交林景观 界线以南属暖温带夏绿林景观 6兰特 半干早典型草原 包扎鲁特 干燥度1.2开每 等值线 秦曼 活动积温 3200℃等值

一、范围和界线: 1.界线:北界、东界为国界。 西界的确定:根河河口—大兴安岭西麓—(S)阿尔山—(E)洮儿河 谷—乌兰浩特—大兴安岭东—突泉—白音胡硕—松辽分水岭南—瞻榆— 保康—新开河—西辽河—东西辽河口(干燥度1.25等值线及黑钙土平地 分布的西界) 南界:彰武—康平—昌图—铁岭—抚顺—宽甸—鸭绿江畔 ( ≥ 10℃ 积温3200℃的等值线 ) 界线以北过渡为温带针阔叶混交林景观 界线以南属暖温带夏绿林景观

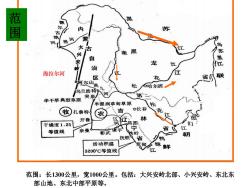

范围 额 内 苏 河 根河 大 兴 嫩 黑 自 乌苏里红 治 海拉尔河 区 花 省 联 河尔山 乌兰浩特 儿 松 6哈尔滨 半干早典型草原突泉 河 湿润草甸草原 松 牧)扎鲁特 吉 ⊙长春 农 花 开鲁 了 林 干燥度1.25 昌图 等值线 奈曼 彰武 康平 铁岭 朝 抚顺 活动积温 宽甸 3200'C等值线 范围:长1300公里,宽1000公里。包括:大兴安岭北部、小兴安岭、东北东 部山地、东北中部平原等

海拉尔河 范 围 范围:长1300公里,宽1000公里。包括:大兴安岭北部、小兴安岭、东北东 部山地、东北中部平原等

120 130 范 黑龙江 千燥度1.25等值线及黑 钙土平地分布的西界 鸟苏里江 图们江 一连浩特 鸭绿江 寒温带和温带湿润、半湿润地区 相当于≥10℃活动积 娇Y 4 温3200℃等值线 冷湿森林和草甸草原景观 太原 海

干燥度1.25等值线及黑 钙土平地分布的西界 乌苏里江 图们江 鸭绿江 黑龙江 寒温带和温带湿润、半湿润地区 冷湿森林和草甸草原景观 相当于≥10℃活动积 温3200℃等值线 范 围

二、地理位置及其地理意义 (一)绝对位置:纬度最高 40°30′N53°31'N 119°E135°05′E 口属于寒温带与温带 口冬季寒冷干燥而漫长 口夏季温暖湿润而短促

二、地理位置及其地理意义 (一)绝对位置:纬度最高 40 °30 ′N ~ 53 °31′N 119°E ~ 135°05′E 属于寒温带与温带 冬季寒冷干燥而漫长 夏季温暖湿润而短促

二、地理位置及其地埋意义 (二)相对位置: 北面:北半球“寒极”?一维尔霍扬斯克 本区是全国最寒冷地区, 奥伊米亚康 1月份平均气温较同纬大 西面:高达千米的蒙古高原 陆低15一20℃以上。 场斯克 东北面:“太平洋冰窖”-鄂霍次克海,极 太洋大冰 地海洋气团的源地 东面和南面:东距日本海,南近渤海,黄海 较近,受海洋影响有明显的增湿作用(带来 丰富的降水和较长的雨季,本区降水量大于 华北地区)

二、地理位置及其地理意义 (二)相对位置: 北 面:北半球“寒极”?—维尔霍扬斯克- 奥伊米亚康 西 面:高达千米的蒙古高原 东北面:“太平洋冰窖”-鄂霍次克海,极 地海洋气团的源地 东面和南面:东距日本海,南近渤海,黄海 较近,受海洋影响有明显的增湿作用(带来 丰富的降水和较长的雨季,本区降水量大于 华北地区) 本区是全国最寒冷地区, 1月份平均气温较同纬大 陆低15—20 ℃以上

二、她理位置及其地理意义 (三)构造位置: ■中生代期间受到燕山运动的强烈影响,形成了华夏向的构造体系,奠定 了东北地形的构造基础,处于我国东部华夏向构造体系的最北端,奠定了 本区华夏向山地构造基础,及山地的排列走向及三面环山,平原中开的地 形轮廓。 ·燕山运动给本区带来了丰富的沉积矿藏(石油、煤等)和金属矿藏

(三) 构造位置: ◼中生代期间受到燕山运动的强烈影响,形成了华夏向的构造体系,奠定 了东北地形的构造基础,处于我国东部华夏向构造体系的最北端,奠定了 本区华夏向山地构造基础,及山地的排列走向及三面环山,平原中开的地 形轮廓。 ◼燕山运动给本区带来了丰富的沉积矿藏(石油、煤等)和金属矿藏。 二、地理位置及其地理意义

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第十四章 华南地区.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第十五章 内蒙古地区.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第十七章 青藏区.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 气候与气候资源 3.3 气温与降水.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第十六章 西北区.ppt

- 《中国自然地理》课程教学资源(专题讲稿)专题四 塔里木河的生态环境问题分析.pdf

- 《中国自然地理》课程教学资源(专题讲稿)专题三 中国历史上的气候变迁.pdf

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)专题二 我国土壤退化与防治.pptx

- 《中国自然地理》课程教学资源(专题讲稿)专题一 青藏高原的隆起对东亚大气环流的影响.pdf

- 石河子大学:《中国自然地理》课程教学资源(讲稿)中国的自然环境(国土概况、地貌).doc

- 石河子大学:《中国自然地理》课程教学资源(授课教案,任课教师:马玉香).doc

- 石河子大学:《中国自然地理》课程教学大纲 Chinese Physical Geography.pdf

- 《地理学概论》课程教学资源(文献资料)地理学——从知识、科学到决策(北京师范大学:傅伯杰).pdf

- 《地理学概论》课程教学资源(文献资料)中国人文地理学研究进展与展望(中国科学院地理科学与资源研究所:方创琳).pdf

- 《地理学概论》课程教学资源(文献资料)World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated.pdf

- 《地理学概论》课程教学资源(PPT课件)第6章 3S技术简介(RS、GIS、GNSS和GPS).ppt

- 《地理学概论》课程教学资源(PPT课件)第5章 自然地理学简介.ppt

- 《地理学概论》课程教学资源(PPT课件)第4章 人文地理学简介.ppt

- 《地理学概论》课程教学资源(PPT课件)第3章 地理空间.ppt

- 《地理学概论》课程教学资源(PPT课件)第2章 地球系统.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 气候与气候资源 3.1 气候特征 3.2 气候形成因素.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第十章 自然地理区划.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第十三章 华中地区.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第十二章 华北区.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第九章 中国的环境演变.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 生物地理.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 土壤地理及土地资源 第二节 主要土壤类型.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第八章 中国矿产资源结构、矿业开发及能源工业.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 土壤地理及土地资源 第一节 成土因素与主要成土过程.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 土壤地理及土地资源 第三节 土壤分布规律.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 中国的近海.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 陆地水与水资源 第一节 地表水和地下水.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 陆地水与水资源 第二节 我国主要河 第三节 水资源.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 绪论和国土概况.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 地貌(地貌形成因素).ppt

- 《地质与地貌学》课程教学大纲(Geology and Geomorphology).pdf

- 《地质与地貌学》课程授课教案(讲义,共十三章).doc

- 《地质与地貌学》课程模拟试题(题目).doc

- 《地质与地貌学》课程教学实验指导(共九个实验).doc

- 《地质与地貌学》课程模拟试题(答案).doc