《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第九章 中国的环境演变

第九章环境演变 NATIONALGEOGRAPHIC.COM 2003 National Geographic Society.All rights reserved

第九章 环境演变

第一节中国的环境演变 环境演变的复杂性在世界上处于十 分突出的地位。 受到全球性一般过 季风环境、强烈的新构造运动等区 程的影响 域性因素的控制

第一节 中国的环境演变 环境演变的复杂性在世界上处于十 分突出的地位。 受到全球性一般过 程的影响 季风环境、强烈的新构造运动等区 域性因素的控制

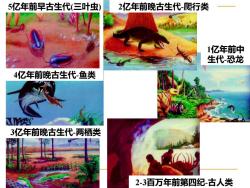

5亿年前早古生代三叶虫) 2亿年前晚古生代-爬行类 1亿年前中 生代恐龙 4亿年前晚古生代-鱼类 3亿年前晚古生代-两栖类 2-3百万年前第四纪-古人类

5亿年前早古生代(三叶虫) 4亿年前晚古生代-鱼类 3亿年前晚古生代-两栖类 2亿年前晚古生代-爬行类 1亿年前中 生代-恐龙 2-3百万年前第四纪-古人类

附表地质年代表 地成时代、地层单位及其代号 同位素年龄(百万年) 开始繁殖时期 构造运动 代(界) 纪 (系) 世 (统) 时代间距 距今年龄 植 物 动 物 第四纪 金6o8 2-3 0.01 古人类出现 上新世N: 7-8 23 母 新生代 晚第三纪N 10 第三纪 中新世N 15 山 25 渐新世E 15 6 喜马拉雅运动 早第三纪E 始新世E 9 60 段 古新世B: 10 70 燕山运动(晚) 被子植物 哺乳动物 晚白采世K: 中 墨纪 早白瑶世K: 70 山 140 燕山运动(中)入 晚侏罗世J, 阶 侏罗 纪 J 中侏罗世了 55 早侏罗世J: 代 195 印支运动~ 晚三叠世T Mz 三 叠纪T 中三世T, 35 乡 县三登世T 230 海西运动一 (华力西运动》 圣 晚 二 叠纪 摩爱胜 50 ←一爬行动物 280 天山运动 海 视子植物 古 古 晚石美世C 生 石炭纪 中石炭世C 10 西 早石炭世C 代 350 阶 晚泥盆世D, 一两栖动物 视盆纪D 中泥盆世) 50 卓泥盆世D 段 400 加 东 鱼类

喜马拉雅运动 燕山运动 ( 晚) 70 60 新 2 - 3 生代 第三纪 第四纪

1、第三纪的发展过程 一、新生代以前的环境演化概况 a、中生代以前: 1.大地构造演化与海陆基本轮廓 (1)震旦纪以前:古中国地台: (2)古生代:(加里东、华力西)古欧亚大陆形成 2.气候变迁及自然景观 (1)震旦纪以前气候温暖,震旦纪全球第一次大冰期,自然景观简单 (2)古生代(Pz):寒武一石炭纪大间冰期,植物由水生一陆生,成煤 期: 石炭一二迭纪全球第二次大冰期,景观始$N分异 我国现代的自然环境是在中生代末期的基础上演化、发展而来的

1、第三纪的发展过程 一、新生代以前的环境演化概况 我国现代的自然环境是在中生代末期的基础上演化、发展而来的 a、 中生代以前: 1. 大地构造演化与海陆基本轮廓 (1) 震旦纪以前:古中国地台; (2)古生代:(加里东、华力西)古欧亚大陆形成 2. 气候变迁及自然景观 (1) 震旦纪以前气候温暖,震旦纪全球第一次大冰期,自然景观简单 (2) 古生代(Pz):寒武-石炭纪大间冰期,植物由水生-陆生,成煤 期; 石炭-二迭纪全球第二次大冰期,景观始SN分异

1、第三纪的发展过程 “、 新生代以前的环境演化概况 b、中生代(Mz): 1.大地构造演化与现代地貌轮廓的奠定 (1)印支运动(T3):由南海北陆转为东西分异; (2)燕山运动(J1一K2):中国大地构造轮廓基本形成(但地势东高西低) 2.气候及自然景观向干燥方向发展 以古昆仑、古秦岭为界,北干南湿;J恐龙,K暖热,南北之间干燥带 我国现代的自然环境是在中生代末期的基础上演化、发展而来的

1、第三纪的发展过程 b、中生代(Mz): 1. 大地构造演化与现代地貌轮廓的奠定 (1)印支运动(T3):由南海北陆转为东西分异; (2) 燕山运动(J1-K2):中国大地构造轮廓基本形成(但地势东高西低) 2. 气候及自然景观向干燥方向发展 以古昆仑、古秦岭为界,北干南湿;J恐龙,K暖热,南北之间干燥带 我国现代的自然环境是在中生代末期的基础上演化、发展而来的 一、新生代以前的环境演化概况

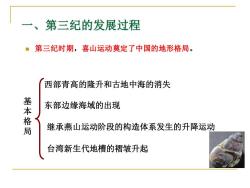

、第三纪的发展过程 ■第三纪时期,喜山运动奠定了中国的地形格局。 西部青高的隆升和古地中海的消失 基本格局 东部边缘海域的出现 继承燕山运动阶段的构造体系发生的升降运动 台湾新生代地槽的褶皱升起

一、第三纪的发展过程 ◼ 第三纪时期,喜山运动奠定了中国的地形格局。 西部青高的隆升和古地中海的消失 东部边缘海域的出现 台湾新生代地槽的褶皱升起 继承燕山运动阶段的构造体系发生的升降运动 基 本 格 局

1.第三纪的构造演化与地形发育 燕山运动(中生代中侏罗纪到百垩纪约2亿年一距今6500 万年的构造运动)奠定了中国现代地貌的基本轮廓。 燕山运动后相对宁静时期 ◆长期侵蚀和堆积, 地势起伏逐渐和缓 第三纪初,准平原广泛发育 喜运动使得准平原解体

1.第三纪的构造演化与地形发育 燕山运动(中生代中侏罗纪到白垩纪约2亿年-距今6500 万年的构造运动)奠定了中国现代地貌的基本轮廓。 燕山运动后 相对宁静时期 长期侵蚀和堆积, 地势起伏逐渐和缓 第三纪初,准平原广泛发育 喜山运动使得准平原解体

喜马拉雅运动有两个强烈的活动时期 (1)早期: 在北东东构造线的 西部:中始新世后期 控制下,形成许多 东部:中新世 内陆和近海盆地 (2)晚期: 南北发生分异,北部盆 西部和东部:都发生在 地以大面积下沉为主, 上新世,并延续到更新 北纬30以南地区以抬升 世早期。 为主,仅有一些小规模 的断陷盆地相对下沉

(1)早期: 西部:中始新世后期 东部:中新世 在北东东构造线的 控制下,形成许多 内陆和近海盆地 南北发生分异,北部盆 地以大面积下沉为主, 北纬30以南地区以抬升 为主,仅有一些小规模 的断陷盆地相对下沉。 西部和东部:都发生在 上新世,并延续到更新 世早期。 (2)晚期: 喜马拉雅运动有两个强烈的活动时期

早期的喜山运动 印欧板块相撞 西部 特提斯海封闭 青藏地区隆起,但海拔仅1000m左右 板块北移挤压 西北地区 强烈的差异性升降运动 古生代褶皱带 基底稳定的地块 断块山地 沉陷盆地

早期的喜山运动 西部 印欧板块相撞 特提斯海封闭 青藏地区隆起,但海拔仅1000m左右 西 北 地 区 板块北移挤压 强烈的差异性升降运动 断块山地 沉陷盆地 古生代褶皱带 基底稳定的地块

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第十二章 华北区.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第十三章 华中地区.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第十章 自然地理区划.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 气候与气候资源 3.1 气候特征 3.2 气候形成因素.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第十一章 东北区.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第十四章 华南地区.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第十五章 内蒙古地区.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第十七章 青藏区.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 气候与气候资源 3.3 气温与降水.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第十六章 西北区.ppt

- 《中国自然地理》课程教学资源(专题讲稿)专题四 塔里木河的生态环境问题分析.pdf

- 《中国自然地理》课程教学资源(专题讲稿)专题三 中国历史上的气候变迁.pdf

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)专题二 我国土壤退化与防治.pptx

- 《中国自然地理》课程教学资源(专题讲稿)专题一 青藏高原的隆起对东亚大气环流的影响.pdf

- 石河子大学:《中国自然地理》课程教学资源(讲稿)中国的自然环境(国土概况、地貌).doc

- 石河子大学:《中国自然地理》课程教学资源(授课教案,任课教师:马玉香).doc

- 石河子大学:《中国自然地理》课程教学大纲 Chinese Physical Geography.pdf

- 《地理学概论》课程教学资源(文献资料)地理学——从知识、科学到决策(北京师范大学:傅伯杰).pdf

- 《地理学概论》课程教学资源(文献资料)中国人文地理学研究进展与展望(中国科学院地理科学与资源研究所:方创琳).pdf

- 《地理学概论》课程教学资源(文献资料)World Map of the Köppen-Geiger climate classification updated.pdf

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 生物地理.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 土壤地理及土地资源 第二节 主要土壤类型.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第八章 中国矿产资源结构、矿业开发及能源工业.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 土壤地理及土地资源 第一节 成土因素与主要成土过程.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 土壤地理及土地资源 第三节 土壤分布规律.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 中国的近海.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 陆地水与水资源 第一节 地表水和地下水.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 陆地水与水资源 第二节 我国主要河 第三节 水资源.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 绪论和国土概况.ppt

- 《中国自然地理》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 地貌(地貌形成因素).ppt

- 《地质与地貌学》课程教学大纲(Geology and Geomorphology).pdf

- 《地质与地貌学》课程授课教案(讲义,共十三章).doc

- 《地质与地貌学》课程模拟试题(题目).doc

- 《地质与地貌学》课程教学实验指导(共九个实验).doc

- 《地质与地貌学》课程模拟试题(答案).doc

- 《地质与地貌学》课程期末考试试题(A卷-题目).doc

- 《地质与地貌学》课程期末考试试题(A卷-答案).doc

- 《地质与地貌学》课程教学资源(PPT课件)绪论 Geology and Geomorphology.ppt

- 《地质与地貌学》课程教学资源(PPT课件)第三章 地质年代与地质发展史 Geologic Time and History.ppt

- 《地质与地貌学》课程教学资源(PPT课件)第四章 构造运动与地质构造 Tectonic Movement and Geological Structure.ppt