《电工技术》课程教学资源(课后习题)第二章 电路的分析方法

第二章电路的分析方法 知识要点 一、内容提要 在任何一个直流电路中电阻的串并联最为常见,所以常用电阻的串并联等效变换的方 个电路化简为单回路电路,计算极为简单 如果不能用电阻的串并联等效变换简化电 路,可以根据不同的电路 结构采用不同的分析方法如支路电流法、叠加原理、节点电位法 电源模型及其等效互换、等效电流定理等几种方法进行分析、计算。 二、基本要求 1.对支路电流法、支路电压法作一般了解。 2.能正确理解叠加原理、戴微南定理、两源互换的适用条件。 3.能熟练运用叠加原理、戴微南定理、两源互换计算复杂电路中的有关P、U从、1。 三、学习指导 在电路诸多的分析方法中,支路法(电流法、电压法)最为基本,是直接应用克希荷夫 两个定律列出联立方程求解:叠加原理和戴维南定理是重点,在本课程中常用到。 本章的难点是电流源和理想电流源,它比较生疏,不像电压源那样熟悉和具体,不易理 解,所以在学习本章过程中应注意以下几点: L.电阻的串联与并联 (1)电阻串联:首尾依次相连,通过同一电流。由欧姆定律可知总电阻为各电阻之和 即: R=∑R 各电阻电压分配关系:U,=尽U,式中U,为总电医。 R (2)电阻并联:首首共端,尾尾共端,承受同一电压。由欧姆定律可知总电阻为: R=- 1 各支路电流分配关系。一瓷式中为始电 并联电阻越多,则总电阻越小,电路中总电流和总功率就越大,但每个电阻的电流和功 率却不变 2.电压源与电流源及其等效互换 (1)从电压源模型引出电流源模型,由图2-1()可知U=E-RI,两边除以R得

1 第二章 电路的分析方法 知识要点 一、内容提要 在任何一个直流电路中电阻的串并联最为常见,所以常用电阻的串并联等效变换的方 法将一个电路化简为单回路电路,计算极为简单。如果不能用电阻的串并联等效变换简化电 路,可以根据不同的电路结构采用不同的分析方法如支路电流法、叠加原理、节点电位法、 电源模型及其等效互换、等效电流定理等几种方法进行分析、计算。 二、基本要求 1. 对支路电流法、支路电压法作一般了解。 2. 能正确理解叠加原理、戴微南定理、两源互换的适用条件。 3. 能熟练运用叠加原理、戴微南定理、两源互换计算复杂电路中的有关 P、U、I。 三、学习指导 在电路诸多的分析方法中,支路法(电流法、电压法)最为基本,是直接应用克希荷夫 两个定律列出联立方程求解;叠加原理和戴维南定理是重点,在本课程中常用到。 本章的难点是电流源和理想电流源,它比较生疏,不像电压源那样熟悉和具体,不易理 解,所以在学习本章过程中应注意以下几点: 1. 电阻的串联与并联 (1)电阻串联:首尾依次相连,通过同一电流。由欧姆定律可知总电阻为各电阻之和, 即: R = Ri 各电阻电压分配关系: Us R R U i i = ,式中 Us 为总电压。 (2)电阻并联:首首共端,尾尾共端,承受同一电压。由欧姆定律可知总电阻为: = Ri R 1 1 各支路电流分配关系: s I R R I i i = ,式中 s I 为总电流。 并联电阻越多,则总电阻越小,电路中总电流和总功率就越大,但每个电阻的电流和功 率却不变。 2. 电压源与电流源及其等效互换 (1) 从电压源模型引出电流源模型,由图 2-1(a)可知 U E R I = − 0 ,两边除以 R0 得

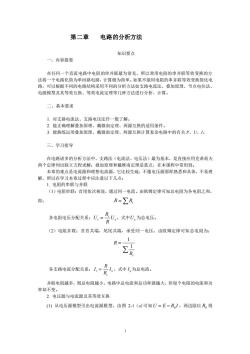

UE U+1 是-11-1成- 式中:1。一壳为电源的路电流:1为负载电流:为引出的另一个电流(内阻的 R 分流)。于是上式可用图21(b)表示为电流源模型。 注意:①由电压源转 电流源时 ,其方向应保持为与电动势£的方向相同 ②理想电压与理想电流源之间不存在等效互换关系。 ③R,不限于电源的负电阻,可以包括其它与电源相连而最后能简化为一个等效 电阻R,的全部电阻。 + →1 b b (a) (b) 图21由电压源模型转换为电流源模型 (2)任何一个实际电源都可以等效为电压源或电流源的两种形式。电压源和电流源其内 部电路是不等效的,只是对外部电路才是等效的,这反映在两电源的外特性是一致的,如 图2-2所示。 注意:①理想电压源与理想电流源不能等效互换。理想电压源和理想电流源实际上也并 不存在,只是一种抽象模型,即当电压源内阻R《R时,U≈E,电压基本上恒定,所以 才可近似认为是理想电压源:当电流源内阻R,》R时,1: R ,电流基本上恒定,所以 才可近似认为是理想电流源。 ②两种电源模型对外电路等效关系不只限于内阻R。,只要是一个电动势为E的理想电 压源和某个电阻R串联的电路,都可能等效成一个电流源为I的理想电流源和这个电阻并 联的电路。而R可以是除理想电压源或理想电流源以外,能够用串并联方法等效而成的总 电阻。因此,利用二者的等效关系可以对电路进行化简,以便于分析和计算

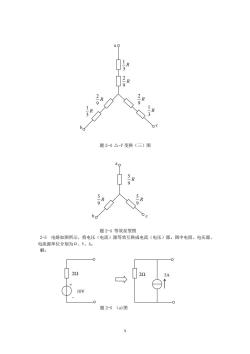

2 I I I R E R U = − = sc − 0 0 或 I R U I sc = + 0 式中: R0 E I sc = 为电源的短路电流;I 为负载电流; R0 U 为引出的另一个电流(内阻的 分流)。于是上式可用图 2-1(b)表示为电流源模型。 注意:①由电压源转为电流源时,其方向应保持为与电动势 E 的方向相同。 ②理想电压与理想电流源之间不存在等效互换关系。 ③ R0 不限于电源的负电阻,可以包括其它与电源相连而最后能简化为一个等效 电阻 R0 的全部电阻。 (2) 任何一个实际电源都可以等效为电压源或电流源的两种形式。电压源和电流源其内 部电路是不等效的, 只是对外部电路才是等效的,这反映在两电源的外特性是一致的,如 图 2-2 所示。 注意:①理想电压源与理想电流源不能等效互换。理想电压源和理想电流源实际上也并 不存在,只是一种抽象模型,即当电压源内阻 R0 RL 时, U E ,电压基本上恒定,所以 才可近似认为是理想电压源;当电流源内阻 R0 RL 时, R0 E I ,电流基本上恒定,所以 才可近似认为是理想电流源。 ②两种电源模型对外电路等效关系不只限于内阻 R0 ,只要是一个电动势为 E 的理想电 压源和某个电阻 R 串联的电路,都可能等效成一个电流源为 sc I 的理想电流源和这个电阻并 联的电路。而 R 可以是除理想电压源或理想电流源以外,能够用串并联方法等效而成的总 电阻。因此,利用二者的等效关系可以对电路进行化简,以便于分析和计算。 a b (a) + - R0 a I R + - U a b (b) s I R0 a I R + - U E 图 2-1 由电压源模型转换为电流源模型

理想电压 U。=IR 压 源 (a) (b) 图2-2电压源和电流源的外特性 3.分析、计算电路的各种方法 ()支路电流法 支路电流法是分析电路最基本的方法,具体方法为: ①从所给申路图上投出支路节点各有多少,以支路申流为未知数,共需列出b个方 ②在电路图上标出电压和电流的参考方向: ③先用克希霍夫电流定律(KCL)对节点列出n-1个独立方程: ④再用克希霍夫电压定律(KVL)对回路列出其余b-(n-1)个独立方程。 支路电流法适合于支路数较少的电路,对于支路数较多的电路,由于所需方程较多,所 以求解时有一定的麻烦。 (2)叠加原理 叠加原理是在有个电源的线性电路中,n个电源共同作用时在某一支路中所产生的电 流或电压,等于各个电源单独作用时分别在该支路中所产生的电流或电压的代数和。叠加原 理是关于各个电源作用的独立性原理,它是一种分析线性问题的普遍原理。 在电路的分析解题时,应按下列步骤进行 ①先将原电路图等效画成由各个独立源单独作用的分电路图。画等分图时注意,将其中 不作用的独立理想电压源短路,独立理想电流源开路,并在各分电路中标出支路电流或电压 的参考方向,但独立电源的内阻及所有的受控源仍须保留,然后求解各支路电流(或电压)。 ②将各分电路的支路电流(或电压)进行叠加,即得原电路中相关支路的电流(或电压)。 注意:①将各分量的参考方向(或参考极性)如与原电路中的相关量的参考方向(或参 考极 一致皆为正,相反者为负:②功率的计算不能用叠加原理,因为它不是线性方程 (3)节点的电位(电压)法 节点电位(电压)法是先求出各节点的电位,再求出各支路的电流,此种方法特别适用 于计算只有两个节点的电路。以两节点电路为例,导出节点电位(电压)公式: 其中∑发 有正负号之分。当电动势E和节点电位(电压)U的参考方向相同时取正号,相反 时则取负号,而与各支路电流的参考方向无关。∑的各项均为正值,知果电路中有三个

3 3. 分析、计算电路的各种方法 (1) 支路电流法 支路电流法是分析电路最基本的方法,具体方法为: ①从所给电路图上找出支路 b 节点 n 各有多少,以支路电流为未知数,共需列出 b 个方 程; ②在电路图上标出电压和电流的参考方向; ③先用克希霍夫电流定律(KCL)对节点列出 n −1 个独立方程; ④再用克希霍夫电压定律(KVL)对回路列出其余 b − (n −1) 个独立方程。 支路电流法适合于支路数较少的电路,对于支路数较多的电路,由于所需方程较多,所 以求解时有一定的麻烦。 (2) 叠加原理 叠加原理是在有 n 个电源的线性电路中,n 个电源共同作用时在某一支路中所产生的电 流或电压,等于各个电源单独作用时分别在该支路中所产生的电流或电压的代数和。叠加原 理是关于各个电源作用的独立性原理,它是一种分析线性问题的普遍原理。 在电路的分析解题时,应按下列步骤进行。 ①先将原电路图等效画成由各个独立源单独作用的分电路图。画等分图时注意,将其中 不作用的独立理想电压源短路,独立理想电流源开路,并在各分电路中标出支路电流或电压 的参考方向,但独立电源的内阻及所有的受控源仍须保留,然后求解各支路电流(或电压)。 ②将各分电路的支路电流(或电压)进行叠加,即得原电路中相关支路的电流(或电压)。 注意:①将各分量的参考方向(或参考极性)如与原电路中的相关量的参考方向(或参 考极性)一致皆为正,相反者为负;②功率的计算不能用叠加原理,因为它不是线性方程。 (3) 节点的电位(电压)法 节点电位(电压)法是先求出各节点的电位,再求出各支路的电流,此种方法特别适用 于计算只有两个节点的电路。以两节点电路为例,导出节点电位(电压)公式 : = R R E V 1 ( )/ 其中 R E 有正负号之分。当电动势 E 和节点电位(电压)U 的参考方向相同时取正号,相反 时则取负号,而与各支路电流的参考方向无关。 R 1 的各项均为正值,如果电路中有三个 U0 = E 理想电压源 I U sc I (a) 0 R0 U I = sc 理 想 电 压 源 I U sc I (b) 图 2-2 电压源和电流源的外特性

节点,可设其中一个节点的电位为零,而后计算其余节点的电位,即节点与零电位节点间的 电压。其步骤和两节点电路是一样的 (④)等效电源定理 在一个电路中,如果只需计算某条支路的电压或电流时,可将此支路以外的其余部分看 做有源两端网络,并用等效电源定理之一的戴维南定理简化成等效电压源或用等效电源定理 之二的诺颜定理化成等效电流源,然后再进行计算。分析简化过程中注意下列几点。 ①将待求支路中的R从电路中断开,求出其它剩下的有源两端网络的开路电压U。,即 为戴维南等效电路中的电压的电动势:求出有源两端网络的短路电流1C,即为诺顿等效电 路中电流源的电激流。 ②将有源两端网络的电源除去(理想电压源短路,理想电流源开路),保留其内阻,然 后求出该无源两端网络的等效电阻R。,即为等效电源的电阻。 ③将待求支路Rx接入以U。为电压源,串联内阻为R,的等效电阻,如图2-3所示。然 U。 后由全电路欧姆定律可以求得待求支路电流为I=R,十R,待求支路电压为, U=U。-IR ④将待求支路R接入短路电流为1c、并联内阻为R的等效电流源如图2-4所示,则 R 格求支路的电流、电压分别为:1严及十尺c·U=风 ⑤对于较为复杂的电路,有时还可以利用电压源与电流源的等效互换,结合使用戴维 南定理和诺顿定理对电路进行化简再计算。 R 图2-3戴维南等效电路 图2-4诺顿等效电路 (5)受控申源电路 含受控电源电路的分析,要了解四种理想受控电源的模型,即:与压控电源(VCS) 流控电压源(CCVS)压控电流源(VCCS)、流控电流源(COCS):同时应对相应受控源中的系 数山、六B及g的意义要有所理解。 对于含有受控源的线性电路,原则上可采取上述电路的分析方法进行分析计算,但常考

4 节点,可设其中一个节点的电位为零,而后计算其余节点的电位,即节点与零电位节点间的 电压。其步骤和两节点电路是一样的。 (4) 等效电源定理 在一个电路中,如果只需计算某条支路的电压或电流时,可将此支路以外的其余部分看 做有源两端网络,并用等效电源定理之一的戴维南定理简化成等效电压源或用等效电源定理 之二的诺顿定理化成等效电流源,然后再进行计算。分析简化过程中注意下列几点。 ①将待求支路中的 Rx 从电路中断开,求出其它剩下的有源两端网络的开路电压 U0 ,即 为戴维南等效电路中的电压的电动势;求出有源两端网络的短路电流 SC I ,即为诺顿等效电 路中电流源的电激流。 ②将有源两端网络的电源除去(理想电压源短路,理想电流源开路),保留其内阻,然 后求出该无源两端网络的等效电阻 R0 ,即为等效电源的电阻。 ③将待求支路 RX 接入以 U0 为电压源,串联内阻为 R0 的等效电阻,如图 2-3 所示。然 后由全电路欧姆定律可以求得待求支路电流为 X 0 0 R R U I + = ,待求支路电压为: 0 0 U = U − IR ④将待求支路 Rx 接入短路电流为 SC I 、并联内阻为 R0 的等效电流源如图 2-4 所示,则 待求支路的电流、电压分别为: SC X 0 0 I R R R I + = , X U = IR ⑤对于较为复杂的电路,有时 还可以利用电压源与电流源的等效互换,结合使用戴维 南定理和诺顿定理对电路进行化简再计算。 (5)受控电源电路 含受控电源电路的分析,要了解四种理想受控电源的模型,即:与压控电源(VCVS)、 流控电压源(CCVS)压控电流源(VCCS)、流控电流源(CCCS);同时应对相应受控源中的系 数 、、 及 g 的意义要有所理解。 对于含有受控源的线性电路,原则上可采取上述电路的分析方法进行分析计算,但常考 a b 图 2-3 戴维南等效电路 + - R0 a I RX + - U a b SC I R0 a I RX + - U U0 E 图 2-4 诺顿等效电路

虑其特性和具体情况,比如:用叠加原理解题时,分解后的电路中均应保持受控电源的作用。 (6)非线性电阻电路的计算 对于简单非线性电阻电路的分析与计算一般可按下述几步进行 ①将电路的线性部分和非线性部分区分开: ②列出线性部分的电压方程,必要时需先进行化简: ③在非线性元件的伏安特性曲线上,画出线性元件的特性曲线(即电压方程所表示的直 线): ④由两条特性曲线的交点Q(称之为工作点)来确定电路的工作状态。 注意:(5)、(6)两点做本章选学内容。 P39习题二 2-1已知如图,E=6V,R=62,R=32,R=42,R=32,R=12 试求1,和1 R, R 题2-1图 题21等效图 解: (:R+1R+1R=R山① (R r爱++小-R@ 0+小+==4 1514=813① (2+1+4=6-4,=6-5 3-l12-101.15,=60-504.29-304-9A

5 虑其特性和具体情况,比如:用叠加原理解题时,分解后的电路中均应保持受控电源的作用。 (6)非线性电阻电路的计算 对于简单非线性电阻电路的分析与计算一般可按下述几步进行: ①将电路的线性部分和非线性部分区分开; ②列出线性部分的电压方程,必要时需先进行化简; ③在非线性元件的伏安特性曲线上,画出线性元件的特性曲线(即电压方程所表示的直 线); ④由两条特性曲线的交点 Q(称之为工作点)来确定电路的工作状态。 注意:(5)、(6)两点做本章选学内容。 P39 习题二 2-1 已知如图, E = 6V, R1 = 6, R2 = 3, R3 = 4, R4 = 3, R5 = 1 试求 3 4 I 和I 题 2-1 图 题 2-1 等效图 解: 4 2 4 4 3 3 1 4 4 I R I R R I R I R + = + ① 4 3 3 3 1 4 4 5 I I E R I R I R R = − + + ② 4 4 3 4 3 3 4 6 3 I I I I + = + , 4 4 3 2 15 I = I 15 4 8 3 I = I ① 4 4 3 6 4 3 2 1 I I I = − I + + , 4 6 5 3 2 3 I = − I 3 4 12 10 3 I = − I ,15 4 60 50 3 I = − I , A 29 30 29 30, I 3 = I 3 = R3 R2 R4 R5 3 I 1 I 5 I 4 I E + - R1 2 I

另外,戴维南等效图 ← 6 1312 9 ,=分芳A 9 日归原图E-R1,=山,所以=4 2-2电阻R=R=R=R,并联接在220V的直流电源上,共消耗功率400哪。如把4个电 阻改成串联,接在原电源上,试问:此时电源的负载是增大了?还是减小了?两种情况下, 电源输出的功率各为多少? 答 由并联输出功率400W 所以每个R获得功率40=10OW,P= 4 R ,R=484 100=220 -管2-2 220 2-3电路如图所示,计算a、b两点间的等效电阻 题2-3图

6 代入 ① A 29 16 , 29 30 I 4 15 = 8 I 4 = 另外,戴维南等效图 A 29 54 9 29 6 I5 = = 回归原图 5 5 3 3 E − R I = R I ,所以 A 29 30 4 29 54 6 1 3 = − I = 2-2 电阻 R1 = R2 = R3 = R4 并联接在 220V 的直流电源上,共消耗功率 400W。如把 4 个电 阻改成串联,接在原电源上,试问:此时电源的负载是增大了?还是减小了?两种情况下, 电源输出的功率各为多少? 答 由并联输出功率 400 w 所以每个 R 获得功率 R U P 2 100W, 4 400 = = , 484( ) 220 100 2 = R = R 改串联后: 25W 22 4 220 P P 2 2 2 = = = = 总 输出 消耗 R U 2-3 电路如图所示,计算 a、b 两点间的等效电阻。 题 2-3 图 6V + - 1 9 20 5 I

a o 12 2 10 题2-3等效图 R,·R2 R2×R3 2×3 &=。R1+2+330,R,R+R,+尼+2+3=D 风0 R8号@ 24电路如图所示,等效变换为星型联接,3个等效电阻各为多少?设图中各电阻均为R。 题2-4图

7 题 2-3 等效图 = + + = + + = 3 1 1 2 3 1 2 11 12 23 11 12 1 R R R R R R , = + + = + + = 1 1 2 3 2 3 11 12 23 12 23 2 R R R R R R = + + = + + = 2 1 1 2 3 1 3 11 12 23 13 23 3 R R R R R R ( ) 9 13 9 10 3 1 2 9 5 3 1 2 5 2 2 5 2 3 1 ab = + = + = + R = + 2-4 电路如图所示,等效变换为星型联接,3 个等效电阻各为多少?设图中各电阻均为 R。 题 2-4 图 b 1 1 2 3 1 2 1 a 1 3 2

R R 题2-4△-Y变换(一) 号R R R R R 题2-4△-Y变换(二)图

8 题 2-4 △-Y 变换(一)图 题 2-4 △-Y 变换(二)图 a b c R 3 1 R 3 2 R 3 2 R 3 2 R 3 1 R 3 1 a b c R 3 1 R 3 1 R 3 1 R 3 1 R 3 1 R 3 1 R 3 1 R 3 1 R 3 1

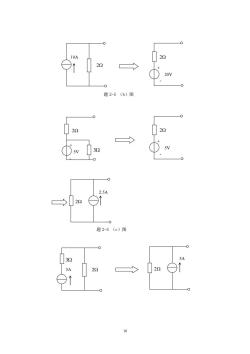

e 6。 题2-4△-Y变换(三)图 R 题2-4等效星型图 2-5电路如图所示,将电压(电流)源等效互换成电流(电压)源。图中电阻、电压源、 电流源单位分别为Q、V、A。 0 129 122 A 10V 题2-5(a)图

9 题 2-4 △-Y 变换(三)图 题 2-4 等效星型图 2-5 电路如图所示,将电压(电流)源等效互换成电流(电压)源。图中电阻、电压源、 电流源单位分别为Ω、V、A。 解: b c R 9 2 R 9 2 R 9 2 a R 3 1 R 3 1 R 3 1 b a c R 9 5 R 9 5 R 9 5 + - 10V 2 2 5A 题 2-5 (a)图

10A 20V 题2-5(b)图 0 22 32 -0 2.5A 题2-5(c)图 0 32

10 2 2.5A 题 2-5 (c)图 2 5A 5A 2 3 + - 5V 2 3 + - 5V 2 10A 2 + - 20V 2 题 2-5 (b)图

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《电工技术》课程教学资源(课后习题)第三章 电路的暂态分析.doc

- 《电工技术》课程教学资源(课后习题)第四章 正弦交流电路.doc

- 《电工技术》课程教学资源(课后习题)第五章 三相交流电路.doc

- 《电工技术》课程教学资源(课后习题)第六章 磁路与变压器.doc

- 《电工技术》课程教学资源(课后习题)第七章 异步电动机.doc

- 《电工技术》课程教学资源(课后习题)第八章 继电-接触器控制系统.doc

- 山东理工大学:《电工技术》课程教学资源(学习资料)电工技术复习提纲.ppt

- 山东理工大学:《高电压技》课程教学资源(课件讲稿)第一章 气体放电的基本物理过程和电气强度 第一节 汤逊理论和流柱理论.pdf

- 山东理工大学:《高电压技》课程教学资源(课件讲稿)第一章 气体放电的基本物理过程和电气强度 第二节 不均匀电场中的放电过程.pdf

- 山东理工大学:《高电压技》课程教学资源(课件讲稿)第一章 气体放电的基本物理过程和电气强度 第三节 空气间隙在各种电压下的特性.pdf

- 山东理工大学:《高电压技》课程教学资源(课件讲稿)第一章 气体放电的基本物理过程和电气强度 第四节 大气条件对气隙击穿特性的影响.pdf

- 山东理工大学:《高电压技》课程教学资源(课件讲稿)第一章 气体放电的基本物理过程和电气强度 第五节 提高气体介质电气强度的方法.pdf

- 山东理工大学:《高电压技》课程教学资源(课件讲稿)第一章 气体放电的基本物理过程和电气强度 第六节 沿面放电及防污对策.pdf

- 浙江大学:《自动检测技术》课程授课教案(PPT课件)第4章 电容式传感器.ppt

- 浙江大学:《自动检测技术》课程授课教案(PPT课件)第3章 电感式传感器 3.3 电涡流.ppt

- 浙江大学:《自动检测技术》课程授课教案(PPT课件)第3章 电感式传感器 3.2 差动变压器.ppt

- 浙江大学:《自动检测技术》课程授课教案(PPT课件)第3章 电感式传感器 3.1 自感式传感器.ppt

- 浙江大学:《自动检测技术》课程授课教案(PPT课件)第2章 电阻式传感器 2.2 压阻式传感器.ppt

- 浙江大学:《自动检测技术》课程授课教案(PPT课件)第2章 电阻式传感器 2.1 金属电阻应变片传感器.ppt

- 浙江大学:《自动检测技术》课程授课教案(PPT课件)第1章 自动检测基础知识 1.4 测量数据处理 1.5 传感器的一般特性.ppt

- 《电工技术》课程教学资源(课后习题)第一章 电路的基本概念与基本定律.doc

- 《电工技术》课程教学资源(PPT课件)第八章 继电接触控制系统.ppt

- 《电工技术》课程教学资源(PPT课件)第七章 交流电动机.ppt

- 《电工技术》课程教学资源(PPT课件)第六章 磁路与变压器.ppt

- 《电工技术》课程教学资源(PPT课件)第五章 三相电路.ppt

- 《电工技术》课程教学资源(PPT课件)第四章 正弦交流电路.ppt

- 《电工技术》课程教学资源(PPT课件)第三章 电路的暂态分析.ppt

- 《电工技术》课程教学资源(PPT课件)第二章 电路的分析方法.ppt

- 《电工技术》课程教学资源(PPT课件)第一章 电路的基本概念与基本定律(circuit concepts & laws).ppt

- 《电工技术》课程教学资源(学习资料)电工知识点总结(共八讲).doc

- 《电工技术》课程教学资源(试卷习题)试卷16-17(答试题..doc

- 《电工技术》课程教学资源(试卷习题)试卷16-17(答案)..doc

- 《电工技术》课程教学资源(试卷习题)试卷08-09(试题)..doc

- 《电工技术》课程教学资源(试卷习题)试卷08-09(答案)..doc

- 《电工技术》课程教学资源(PPT课件)第5章 非正弦周期电流的电路.ppt

- 《电工技术》课程教学资源(PPT课件)第4章 正弦交流电路.ppt

- 《电工技术》课程教学资源(PPT课件)第3章 电路的暂态分析.ppt

- 《电工技术》课程教学资源(PPT课件)第2章 电路的分析方法.ppt

- 《电工技术》课程教学资源(PPT课件)第1章 电路的基本概念与基本定律.ppt

- 《电工技术》课程教学资源(学习资料)Multisim9使用教程.doc