青岛农业大学:《农业植物病理学》课程教学课件(讲稿)玉米病害

玉米病害 玉米病害 玉米病害 玉米病害 * * * * 我国的杂粮作物主要有玉米、高梁、粟及甘薯 我国的杂粮作物主要有玉米、高梁、粟及甘薯 我国的杂粮作物主要有玉米、高梁、粟及甘薯 我国的杂粮作物主要有玉米、高梁、粟及甘薯 我国的杂粮作物主要有玉米、高梁、粟及甘薯 我国的杂粮作物主要有玉米、高梁、粟及甘薯 我国的杂粮作物主要有玉米、高梁、粟及甘薯 我国的杂粮作物主要有玉米、高梁、粟及甘薯 等,其中,玉米的种植面积和产量仅次于水稻和 等,其中,玉米的种植面积和产量仅次于水稻和 等,其中,玉米的种植面积和产量仅次于水稻和 等,其中,玉米的种植面积和产量仅次于水稻和 等,其中,玉米的种植面积和产量仅次于水稻和 等,其中,玉米的种植面积和产量仅次于水稻和 等,其中,玉米的种植面积和产量仅次于水稻和 等,其中,玉米的种植面积和产量仅次于水稻和 小麦而居第三位。 小麦而居第三位。 小麦而居第三位。 小麦而居第三位。 小麦而居第三位。 小麦而居第三位。 小麦而居第三位。 小麦而居第三位。 * * * * 我国玉米病害有数十种,造成的产量损失约为 我国玉米病害有数十种,造成的产量损失约为 我国玉米病害有数十种,造成的产量损失约为 我国玉米病害有数十种,造成的产量损失约为 我国玉米病害有数十种,造成的产量损失约为 我国玉米病害有数十种,造成的产量损失约为 我国玉米病害有数十种,造成的产量损失约为 我国玉米病害有数十种,造成的产量损失约为 10 10 10 10 %。危害较重的玉米病害主要有小斑病、大斑 %。危害较重的玉米病害主要有小斑病、大斑 %。危害较重的玉米病害主要有小斑病、大斑 %。危害较重的玉米病害主要有小斑病、大斑 %。危害较重的玉米病害主要有小斑病、大斑 %。危害较重的玉米病害主要有小斑病、大斑 %。危害较重的玉米病害主要有小斑病、大斑 %。危害较重的玉米病害主要有小斑病、大斑 病、丝黑穗病、疣黑粉病、纹枯病、粗缩病及矮 病、丝黑穗病、疣黑粉病、纹枯病、粗缩病及矮 病、丝黑穗病、疣黑粉病、纹枯病、粗缩病及矮 病、丝黑穗病、疣黑粉病、纹枯病、粗缩病及矮 病、丝黑穗病、疣黑粉病、纹枯病、粗缩病及矮 病、丝黑穗病、疣黑粉病、纹枯病、粗缩病及矮 病、丝黑穗病、疣黑粉病、纹枯病、粗缩病及矮 病、丝黑穗病、疣黑粉病、纹枯病、粗缩病及矮 花叶病等。 花叶病等。 花叶病等。 花叶病等

玉米病害 玉米病害 玉米病害 玉米病害 * * * * 我国的杂粮作物主要有玉米、高梁、粟及甘薯 我国的杂粮作物主要有玉米、高梁、粟及甘薯 我国的杂粮作物主要有玉米、高梁、粟及甘薯 我国的杂粮作物主要有玉米、高梁、粟及甘薯 我国的杂粮作物主要有玉米、高梁、粟及甘薯 我国的杂粮作物主要有玉米、高梁、粟及甘薯 我国的杂粮作物主要有玉米、高梁、粟及甘薯 我国的杂粮作物主要有玉米、高梁、粟及甘薯 等,其中,玉米的种植面积和产量仅次于水稻和 等,其中,玉米的种植面积和产量仅次于水稻和 等,其中,玉米的种植面积和产量仅次于水稻和 等,其中,玉米的种植面积和产量仅次于水稻和 等,其中,玉米的种植面积和产量仅次于水稻和 等,其中,玉米的种植面积和产量仅次于水稻和 等,其中,玉米的种植面积和产量仅次于水稻和 等,其中,玉米的种植面积和产量仅次于水稻和 小麦而居第三位。 小麦而居第三位。 小麦而居第三位。 小麦而居第三位。 小麦而居第三位。 小麦而居第三位。 小麦而居第三位。 小麦而居第三位。 * * * * 我国玉米病害有数十种,造成的产量损失约为 我国玉米病害有数十种,造成的产量损失约为 我国玉米病害有数十种,造成的产量损失约为 我国玉米病害有数十种,造成的产量损失约为 我国玉米病害有数十种,造成的产量损失约为 我国玉米病害有数十种,造成的产量损失约为 我国玉米病害有数十种,造成的产量损失约为 我国玉米病害有数十种,造成的产量损失约为 10 10 10 10 %。危害较重的玉米病害主要有小斑病、大斑 %。危害较重的玉米病害主要有小斑病、大斑 %。危害较重的玉米病害主要有小斑病、大斑 %。危害较重的玉米病害主要有小斑病、大斑 %。危害较重的玉米病害主要有小斑病、大斑 %。危害较重的玉米病害主要有小斑病、大斑 %。危害较重的玉米病害主要有小斑病、大斑 %。危害较重的玉米病害主要有小斑病、大斑 病、丝黑穗病、疣黑粉病、纹枯病、粗缩病及矮 病、丝黑穗病、疣黑粉病、纹枯病、粗缩病及矮 病、丝黑穗病、疣黑粉病、纹枯病、粗缩病及矮 病、丝黑穗病、疣黑粉病、纹枯病、粗缩病及矮 病、丝黑穗病、疣黑粉病、纹枯病、粗缩病及矮 病、丝黑穗病、疣黑粉病、纹枯病、粗缩病及矮 病、丝黑穗病、疣黑粉病、纹枯病、粗缩病及矮 病、丝黑穗病、疣黑粉病、纹枯病、粗缩病及矮 花叶病等。 花叶病等。 花叶病等。 花叶病等

一、玉米小斑病 玉米小斑病 玉米小斑病 玉米小斑病 Southern blight of corn Southern blight of corn Southern blight of corn Southern blight of corn * * 该病主要分布于黄河和长江流域的河北、山 该病主要分布于黄河和长江流域的河北、山 该病主要分布于黄河和长江流域的河北、山 该病主要分布于黄河和长江流域的河北、山 该病主要分布于黄河和长江流域的河北、山 该病主要分布于黄河和长江流域的河北、山 该病主要分布于黄河和长江流域的河北、山 该病主要分布于黄河和长江流域的河北、山 东、河南、陕西、湖北、四川、安徽、江苏、 东、河南、陕西、湖北、四川、安徽、江苏、 东、河南、陕西、湖北、四川、安徽、江苏、 东、河南、陕西、湖北、四川、安徽、江苏、 东、河南、陕西、湖北、四川、安徽、江苏、 东、河南、陕西、湖北、四川、安徽、江苏、 东、河南、陕西、湖北、四川、安徽、江苏、 东、河南、陕西、湖北、四川、安徽、江苏、 贵州、广西和浙江等温暖潮湿地区。以夏播玉 贵州、广西和浙江等温暖潮湿地区。以夏播玉 贵州、广西和浙江等温暖潮湿地区。以夏播玉 贵州、广西和浙江等温暖潮湿地区。以夏播玉 贵州、广西和浙江等温暖潮湿地区。以夏播玉 贵州、广西和浙江等温暖潮湿地区。以夏播玉 贵州、广西和浙江等温暖潮湿地区。以夏播玉 贵州、广西和浙江等温暖潮湿地区。以夏播玉 米和春、夏播玉米受害较严重,春播玉米区受 米和春、夏播玉米受害较严重,春播玉米区受 米和春、夏播玉米受害较严重,春播玉米区受 米和春、夏播玉米受害较严重,春播玉米区受 米和春、夏播玉米受害较严重,春播玉米区受 米和春、夏播玉米受害较严重,春播玉米区受 米和春、夏播玉米受害较严重,春播玉米区受 米和春、夏播玉米受害较严重,春播玉米区受 害较轻。近些年由于推广抗病品种,此病得以 害较轻。近些年由于推广抗病品种,此病得以 害较轻。近些年由于推广抗病品种,此病得以 害较轻。近些年由于推广抗病品种,此病得以 害较轻。近些年由于推广抗病品种,此病得以 害较轻。近些年由于推广抗病品种,此病得以 害较轻。近些年由于推广抗病品种,此病得以 害较轻。近些年由于推广抗病品种,此病得以 控制。本病属由气流传播的流行性病害。 控制。本病属由气流传播的流行性病害。 控制。本病属由气流传播的流行性病害。 控制。本病属由气流传播的流行性病害。 控制。本病属由气流传播的流行性病害。 控制。本病属由气流传播的流行性病害。 控制。本病属由气流传播的流行性病害。 控制。本病属由气流传播的流行性病害

一、玉米小斑病 玉米小斑病 玉米小斑病 玉米小斑病 Southern blight of corn Southern blight of corn Southern blight of corn Southern blight of corn * * 该病主要分布于黄河和长江流域的河北、山 该病主要分布于黄河和长江流域的河北、山 该病主要分布于黄河和长江流域的河北、山 该病主要分布于黄河和长江流域的河北、山 该病主要分布于黄河和长江流域的河北、山 该病主要分布于黄河和长江流域的河北、山 该病主要分布于黄河和长江流域的河北、山 该病主要分布于黄河和长江流域的河北、山 东、河南、陕西、湖北、四川、安徽、江苏、 东、河南、陕西、湖北、四川、安徽、江苏、 东、河南、陕西、湖北、四川、安徽、江苏、 东、河南、陕西、湖北、四川、安徽、江苏、 东、河南、陕西、湖北、四川、安徽、江苏、 东、河南、陕西、湖北、四川、安徽、江苏、 东、河南、陕西、湖北、四川、安徽、江苏、 东、河南、陕西、湖北、四川、安徽、江苏、 贵州、广西和浙江等温暖潮湿地区。以夏播玉 贵州、广西和浙江等温暖潮湿地区。以夏播玉 贵州、广西和浙江等温暖潮湿地区。以夏播玉 贵州、广西和浙江等温暖潮湿地区。以夏播玉 贵州、广西和浙江等温暖潮湿地区。以夏播玉 贵州、广西和浙江等温暖潮湿地区。以夏播玉 贵州、广西和浙江等温暖潮湿地区。以夏播玉 贵州、广西和浙江等温暖潮湿地区。以夏播玉 米和春、夏播玉米受害较严重,春播玉米区受 米和春、夏播玉米受害较严重,春播玉米区受 米和春、夏播玉米受害较严重,春播玉米区受 米和春、夏播玉米受害较严重,春播玉米区受 米和春、夏播玉米受害较严重,春播玉米区受 米和春、夏播玉米受害较严重,春播玉米区受 米和春、夏播玉米受害较严重,春播玉米区受 米和春、夏播玉米受害较严重,春播玉米区受 害较轻。近些年由于推广抗病品种,此病得以 害较轻。近些年由于推广抗病品种,此病得以 害较轻。近些年由于推广抗病品种,此病得以 害较轻。近些年由于推广抗病品种,此病得以 害较轻。近些年由于推广抗病品种,此病得以 害较轻。近些年由于推广抗病品种,此病得以 害较轻。近些年由于推广抗病品种,此病得以 害较轻。近些年由于推广抗病品种,此病得以 控制。本病属由气流传播的流行性病害。 控制。本病属由气流传播的流行性病害。 控制。本病属由气流传播的流行性病害。 控制。本病属由气流传播的流行性病害。 控制。本病属由气流传播的流行性病害。 控制。本病属由气流传播的流行性病害。 控制。本病属由气流传播的流行性病害。 控制。本病属由气流传播的流行性病害

一、症状 一、症状 一、症状 一、症状 * * * * 叶片上,有三种类型病斑: 叶片上,有三种类型病斑: 叶片上,有三种类型病斑: 叶片上,有三种类型病斑: 叶片上,有三种类型病斑: 叶片上,有三种类型病斑: 叶片上,有三种类型病斑: 叶片上,有三种类型病斑: 1. 1. 1. 1. 椭圆形 椭圆形 椭圆形 椭圆形 其扩展受叶脉限制,黄褐色,边缘深 其扩展受叶脉限制,黄褐色,边缘深 其扩展受叶脉限制,黄褐色,边缘深 其扩展受叶脉限制,黄褐色,边缘深 其扩展受叶脉限制,黄褐色,边缘深 其扩展受叶脉限制,黄褐色,边缘深 其扩展受叶脉限制,黄褐色,边缘深 其扩展受叶脉限制,黄褐色,边缘深 褐色; 褐色; 褐色; 褐色; 2. 2. 2. 2. 椭圆形或纺锤形 椭圆形或纺锤形 椭圆形或纺锤形 椭圆形或纺锤形 椭圆形或纺锤形 椭圆形或纺锤形 椭圆形或纺锤形 椭圆形或纺锤形 扩展不受叶脉限制,灰褐色 扩展不受叶脉限制,灰褐色 扩展不受叶脉限制,灰褐色 扩展不受叶脉限制,灰褐色 扩展不受叶脉限制,灰褐色 扩展不受叶脉限制,灰褐色 扩展不受叶脉限制,灰褐色 扩展不受叶脉限制,灰褐色 或黄色,一般无深色边缘,有时病斑上出现轮 或黄色,一般无深色边缘,有时病斑上出现轮 或黄色,一般无深色边缘,有时病斑上出现轮 或黄色,一般无深色边缘,有时病斑上出现轮 或黄色,一般无深色边缘,有时病斑上出现轮 或黄色,一般无深色边缘,有时病斑上出现轮 或黄色,一般无深色边缘,有时病斑上出现轮 或黄色,一般无深色边缘,有时病斑上出现轮 纹; 纹; 纹; 纹; 3. 3. 3. 3. 黄褐色坏死小斑点 黄褐色坏死小斑点 黄褐色坏死小斑点 黄褐色坏死小斑点 黄褐色坏死小斑点 黄褐色坏死小斑点 黄褐色坏死小斑点 黄褐色坏死小斑点 周围有黄褐色晕圈,病斑 周围有黄褐色晕圈,病斑 周围有黄褐色晕圈,病斑 周围有黄褐色晕圈,病斑 周围有黄褐色晕圈,病斑 周围有黄褐色晕圈,病斑 周围有黄褐色晕圈,病斑 周围有黄褐色晕圈,病斑 不扩大,属抗病类型。 不扩大,属抗病类型。 不扩大,属抗病类型。 不扩大,属抗病类型。 不扩大,属抗病类型。 不扩大,属抗病类型。 不扩大,属抗病类型。 不扩大,属抗病类型

一、症状 一、症状 一、症状 一、症状 * * * * 叶片上,有三种类型病斑: 叶片上,有三种类型病斑: 叶片上,有三种类型病斑: 叶片上,有三种类型病斑: 叶片上,有三种类型病斑: 叶片上,有三种类型病斑: 叶片上,有三种类型病斑: 叶片上,有三种类型病斑: 1. 1. 1. 1. 椭圆形 椭圆形 椭圆形 椭圆形 其扩展受叶脉限制,黄褐色,边缘深 其扩展受叶脉限制,黄褐色,边缘深 其扩展受叶脉限制,黄褐色,边缘深 其扩展受叶脉限制,黄褐色,边缘深 其扩展受叶脉限制,黄褐色,边缘深 其扩展受叶脉限制,黄褐色,边缘深 其扩展受叶脉限制,黄褐色,边缘深 其扩展受叶脉限制,黄褐色,边缘深 褐色; 褐色; 褐色; 褐色; 2. 2. 2. 2. 椭圆形或纺锤形 椭圆形或纺锤形 椭圆形或纺锤形 椭圆形或纺锤形 椭圆形或纺锤形 椭圆形或纺锤形 椭圆形或纺锤形 椭圆形或纺锤形 扩展不受叶脉限制,灰褐色 扩展不受叶脉限制,灰褐色 扩展不受叶脉限制,灰褐色 扩展不受叶脉限制,灰褐色 扩展不受叶脉限制,灰褐色 扩展不受叶脉限制,灰褐色 扩展不受叶脉限制,灰褐色 扩展不受叶脉限制,灰褐色 或黄色,一般无深色边缘,有时病斑上出现轮 或黄色,一般无深色边缘,有时病斑上出现轮 或黄色,一般无深色边缘,有时病斑上出现轮 或黄色,一般无深色边缘,有时病斑上出现轮 或黄色,一般无深色边缘,有时病斑上出现轮 或黄色,一般无深色边缘,有时病斑上出现轮 或黄色,一般无深色边缘,有时病斑上出现轮 或黄色,一般无深色边缘,有时病斑上出现轮 纹; 纹; 纹; 纹; 3. 3. 3. 3. 黄褐色坏死小斑点 黄褐色坏死小斑点 黄褐色坏死小斑点 黄褐色坏死小斑点 黄褐色坏死小斑点 黄褐色坏死小斑点 黄褐色坏死小斑点 黄褐色坏死小斑点 周围有黄褐色晕圈,病斑 周围有黄褐色晕圈,病斑 周围有黄褐色晕圈,病斑 周围有黄褐色晕圈,病斑 周围有黄褐色晕圈,病斑 周围有黄褐色晕圈,病斑 周围有黄褐色晕圈,病斑 周围有黄褐色晕圈,病斑 不扩大,属抗病类型。 不扩大,属抗病类型。 不扩大,属抗病类型。 不扩大,属抗病类型。 不扩大,属抗病类型。 不扩大,属抗病类型。 不扩大,属抗病类型。 不扩大,属抗病类型

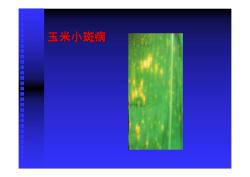

玉米小斑病 玉米小斑病 玉米小斑病 玉米小斑病

玉米小斑病 玉米小斑病 玉米小斑病 玉米小斑病

二、病原 二、病原 二、病原 二、病原 * * * * 病原物 病原物 病原物 病原物 有性态 有性态 有性态 有性态 为异旋孢腔菌 为异旋孢腔菌 为异旋孢腔菌 为异旋孢腔菌 [ [ [ [ Cochliobolus Cochliobolus Cochliobolus Cochliobolus Cochliobolus Cochliobolus Cochliobolus Cochliobolus heterostrophus heterostrophus heterostrophus heterostrophus heterostrophus heterostrophus heterostrophus heterostrophus ( ( ( ( Dreehsler Dreehsler Dreehsler Dreehsler Dreehsler Dreehsler Dreehsler Dreehsler ) ) ) ) Drechsler Drechsler Drechsler Drechsler Drechsler Drechsler Drechsler Drechsler ] ] ] ] ,子 ,子 ,子 ,子 囊菌亚门 囊菌亚门 囊菌亚门 囊菌亚门 旋孢腔菌属 旋孢腔菌属 旋孢腔菌属 旋孢腔菌属 ,不常见,偶尔可在枯死病组 ,不常见,偶尔可在枯死病组 ,不常见,偶尔可在枯死病组 ,不常见,偶尔可在枯死病组 ,不常见,偶尔可在枯死病组 ,不常见,偶尔可在枯死病组 ,不常见,偶尔可在枯死病组 ,不常见,偶尔可在枯死病组 织上或近叶鞘叶片上发生; 织上或近叶鞘叶片上发生; 织上或近叶鞘叶片上发生; 织上或近叶鞘叶片上发生; 织上或近叶鞘叶片上发生; 织上或近叶鞘叶片上发生; 织上或近叶鞘叶片上发生; 织上或近叶鞘叶片上发生; 无性态 无性态 无性态 无性态 为玉蜀黍双极蠕 为玉蜀黍双极蠕 为玉蜀黍双极蠕 为玉蜀黍双极蠕 为玉蜀黍双极蠕 为玉蜀黍双极蠕 为玉蜀黍双极蠕 为玉蜀黍双极蠕 孢 孢 孢 孢 [ [ [ [ Bipolaris Bipolaris Bipolaris Bipolaris Bipolaris Bipolaris Bipolaris Bipolaris maydis maydis maydis maydis ( ( ( ( Nisikado Nisikado Nisikado Nisikado Nisikado Nisikado Nisikado Nisikado et et et et . . . . Miyake Miyake Miyake Miyake ) ) ) ) Shoem Shoem Shoem Shoem . . . . ] ] ] ] ,半知菌亚门 ,半知菌亚门 ,半知菌亚门 ,半知菌亚门 双极蠕孢属 双极蠕孢属 双极蠕孢属 双极蠕孢属 。 。 。

二、病原 二、病原 二、病原 二、病原 * * * * 病原物 病原物 病原物 病原物 有性态 有性态 有性态 有性态 为异旋孢腔菌 为异旋孢腔菌 为异旋孢腔菌 为异旋孢腔菌 [ [ [ [ Cochliobolus Cochliobolus Cochliobolus Cochliobolus Cochliobolus Cochliobolus Cochliobolus Cochliobolus heterostrophus heterostrophus heterostrophus heterostrophus heterostrophus heterostrophus heterostrophus heterostrophus ( ( ( ( Dreehsler Dreehsler Dreehsler Dreehsler Dreehsler Dreehsler Dreehsler Dreehsler ) ) ) ) Drechsler Drechsler Drechsler Drechsler Drechsler Drechsler Drechsler Drechsler ] ] ] ] ,子 ,子 ,子 ,子 囊菌亚门 囊菌亚门 囊菌亚门 囊菌亚门 旋孢腔菌属 旋孢腔菌属 旋孢腔菌属 旋孢腔菌属 ,不常见,偶尔可在枯死病组 ,不常见,偶尔可在枯死病组 ,不常见,偶尔可在枯死病组 ,不常见,偶尔可在枯死病组 ,不常见,偶尔可在枯死病组 ,不常见,偶尔可在枯死病组 ,不常见,偶尔可在枯死病组 ,不常见,偶尔可在枯死病组 织上或近叶鞘叶片上发生; 织上或近叶鞘叶片上发生; 织上或近叶鞘叶片上发生; 织上或近叶鞘叶片上发生; 织上或近叶鞘叶片上发生; 织上或近叶鞘叶片上发生; 织上或近叶鞘叶片上发生; 织上或近叶鞘叶片上发生; 无性态 无性态 无性态 无性态 为玉蜀黍双极蠕 为玉蜀黍双极蠕 为玉蜀黍双极蠕 为玉蜀黍双极蠕 为玉蜀黍双极蠕 为玉蜀黍双极蠕 为玉蜀黍双极蠕 为玉蜀黍双极蠕 孢 孢 孢 孢 [ [ [ [ Bipolaris Bipolaris Bipolaris Bipolaris Bipolaris Bipolaris Bipolaris Bipolaris maydis maydis maydis maydis ( ( ( ( Nisikado Nisikado Nisikado Nisikado Nisikado Nisikado Nisikado Nisikado et et et et . . . . Miyake Miyake Miyake Miyake ) ) ) ) Shoem Shoem Shoem Shoem . . . . ] ] ] ] ,半知菌亚门 ,半知菌亚门 ,半知菌亚门 ,半知菌亚门 双极蠕孢属 双极蠕孢属 双极蠕孢属 双极蠕孢属 。 。 。

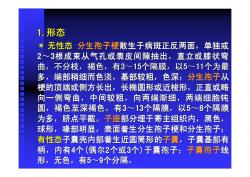

1. 1. 1. 1. 形态 形态 形态 形态 * * * * 无性态 无性态 无性态 无性态 分生孢子梗 分生孢子梗 分生孢子梗 分生孢子梗 散生于病斑正反两面,单独或 散生于病斑正反两面,单独或 散生于病斑正反两面,单独或 散生于病斑正反两面,单独或 散生于病斑正反两面,单独或 散生于病斑正反两面,单独或 散生于病斑正反两面,单独或 散生于病斑正反两面,单独或 2 2 2 2 ~ ~ ~ ~ 3 3 3 3 根成束从气孔或表皮间隙抽出,直立或膝状弯 根成束从气孔或表皮间隙抽出,直立或膝状弯 根成束从气孔或表皮间隙抽出,直立或膝状弯 根成束从气孔或表皮间隙抽出,直立或膝状弯 根成束从气孔或表皮间隙抽出,直立或膝状弯 根成束从气孔或表皮间隙抽出,直立或膝状弯 根成束从气孔或表皮间隙抽出,直立或膝状弯 根成束从气孔或表皮间隙抽出,直立或膝状弯 曲,不分枝,褐色,有 曲,不分枝,褐色,有 曲,不分枝,褐色,有 曲,不分枝,褐色,有 曲,不分枝,褐色,有 曲,不分枝,褐色,有 曲,不分枝,褐色,有 曲,不分枝,褐色,有 3 3 3 3 ~ ~ ~ ~ 15 15 15 15 个隔膜,以 个隔膜,以 个隔膜,以 个隔膜,以 5 5 5 5 ~ ~ ~ ~ 11 11 11 11 个为最 个为最 个为最 个为最 多,端部稍细而色淡,基部较粗,色深; 多,端部稍细而色淡,基部较粗,色深; 多,端部稍细而色淡,基部较粗,色深; 多,端部稍细而色淡,基部较粗,色深; 多,端部稍细而色淡,基部较粗,色深; 多,端部稍细而色淡,基部较粗,色深; 多,端部稍细而色淡,基部较粗,色深; 多,端部稍细而色淡,基部较粗,色深; 分生孢子 分生孢子 分生孢子 分生孢子 从 从 从 从 梗的顶端或侧方长出,长椭圆形或近梭形,正直或略 梗的顶端或侧方长出,长椭圆形或近梭形,正直或略 梗的顶端或侧方长出,长椭圆形或近梭形,正直或略 梗的顶端或侧方长出,长椭圆形或近梭形,正直或略 梗的顶端或侧方长出,长椭圆形或近梭形,正直或略 梗的顶端或侧方长出,长椭圆形或近梭形,正直或略 梗的顶端或侧方长出,长椭圆形或近梭形,正直或略 梗的顶端或侧方长出,长椭圆形或近梭形,正直或略 向一侧弯曲,中间较粗,向两端渐细,两端细胞钝 向一侧弯曲,中间较粗,向两端渐细,两端细胞钝 向一侧弯曲,中间较粗,向两端渐细,两端细胞钝 向一侧弯曲,中间较粗,向两端渐细,两端细胞钝 向一侧弯曲,中间较粗,向两端渐细,两端细胞钝 向一侧弯曲,中间较粗,向两端渐细,两端细胞钝 向一侧弯曲,中间较粗,向两端渐细,两端细胞钝 向一侧弯曲,中间较粗,向两端渐细,两端细胞钝 圆,褐色至深褐色,有 圆,褐色至深褐色,有 圆,褐色至深褐色,有 圆,褐色至深褐色,有 圆,褐色至深褐色,有 圆,褐色至深褐色,有 圆,褐色至深褐色,有 圆,褐色至深褐色,有 3 3 3 3 ~ ~ ~ ~ 13 13 13 13 个隔膜,以 个隔膜,以 个隔膜,以 个隔膜,以 5 5 5 5 ~ ~ ~ ~ 8 8 8 8 个隔膜 个隔膜 个隔膜 个隔膜 为多,脐点平截。 为多,脐点平截。 为多,脐点平截。 为多,脐点平截。 为多,脐点平截。 为多,脐点平截。 为多,脐点平截。 为多,脐点平截。 子座 子座 子座 子座 部分埋于寄主组织内,黑色, 部分埋于寄主组织内,黑色, 部分埋于寄主组织内,黑色, 部分埋于寄主组织内,黑色, 部分埋于寄主组织内,黑色, 部分埋于寄主组织内,黑色, 部分埋于寄主组织内,黑色, 部分埋于寄主组织内,黑色, 球形,喙部明显,表面着生分生孢子梗和分生孢子; 球形,喙部明显,表面着生分生孢子梗和分生孢子; 球形,喙部明显,表面着生分生孢子梗和分生孢子; 球形,喙部明显,表面着生分生孢子梗和分生孢子; 球形,喙部明显,表面着生分生孢子梗和分生孢子; 球形,喙部明显,表面着生分生孢子梗和分生孢子; 球形,喙部明显,表面着生分生孢子梗和分生孢子; 球形,喙部明显,表面着生分生孢子梗和分生孢子; 有性态 有性态 有性态 有性态 子囊壳内部着生近圆筒形的 子囊壳内部着生近圆筒形的 子囊壳内部着生近圆筒形的 子囊壳内部着生近圆筒形的 子囊壳内部着生近圆筒形的 子囊壳内部着生近圆筒形的 子囊壳内部着生近圆筒形的 子囊壳内部着生近圆筒形的 子囊 子囊 子囊 子囊 ,子囊基部有 ,子囊基部有 ,子囊基部有 ,子囊基部有 柄,内有 柄,内有 柄,内有 柄,内有 4 4 4 4 个 个 个 个 ( ( ( ( 偶尔 偶尔 偶尔 偶尔 2 2 2 2 个或 个或 个或 个或 3 3 3 3 个 个 个 个 ) ) ) ) 于囊孢子; 于囊孢子; 于囊孢子; 于囊孢子; 子囊孢子 子囊孢子 子囊孢子 子囊孢子 线 线 线 线 形,无色,有 形,无色,有 形,无色,有 形,无色,有 5 5 5 5 ~ ~ ~ ~ 9 9 9 9 个分隔。 个分隔。 个分隔。 个分隔

1. 1. 1. 1. 形态 形态 形态 形态 * * * * 无性态 无性态 无性态 无性态 分生孢子梗 分生孢子梗 分生孢子梗 分生孢子梗 散生于病斑正反两面,单独或 散生于病斑正反两面,单独或 散生于病斑正反两面,单独或 散生于病斑正反两面,单独或 散生于病斑正反两面,单独或 散生于病斑正反两面,单独或 散生于病斑正反两面,单独或 散生于病斑正反两面,单独或 2 2 2 2 ~ ~ ~ ~ 3 3 3 3 根成束从气孔或表皮间隙抽出,直立或膝状弯 根成束从气孔或表皮间隙抽出,直立或膝状弯 根成束从气孔或表皮间隙抽出,直立或膝状弯 根成束从气孔或表皮间隙抽出,直立或膝状弯 根成束从气孔或表皮间隙抽出,直立或膝状弯 根成束从气孔或表皮间隙抽出,直立或膝状弯 根成束从气孔或表皮间隙抽出,直立或膝状弯 根成束从气孔或表皮间隙抽出,直立或膝状弯 曲,不分枝,褐色,有 曲,不分枝,褐色,有 曲,不分枝,褐色,有 曲,不分枝,褐色,有 曲,不分枝,褐色,有 曲,不分枝,褐色,有 曲,不分枝,褐色,有 曲,不分枝,褐色,有 3 3 3 3 ~ ~ ~ ~ 15 15 15 15 个隔膜,以 个隔膜,以 个隔膜,以 个隔膜,以 5 5 5 5 ~ ~ ~ ~ 11 11 11 11 个为最 个为最 个为最 个为最 多,端部稍细而色淡,基部较粗,色深; 多,端部稍细而色淡,基部较粗,色深; 多,端部稍细而色淡,基部较粗,色深; 多,端部稍细而色淡,基部较粗,色深; 多,端部稍细而色淡,基部较粗,色深; 多,端部稍细而色淡,基部较粗,色深; 多,端部稍细而色淡,基部较粗,色深; 多,端部稍细而色淡,基部较粗,色深; 分生孢子 分生孢子 分生孢子 分生孢子 从 从 从 从 梗的顶端或侧方长出,长椭圆形或近梭形,正直或略 梗的顶端或侧方长出,长椭圆形或近梭形,正直或略 梗的顶端或侧方长出,长椭圆形或近梭形,正直或略 梗的顶端或侧方长出,长椭圆形或近梭形,正直或略 梗的顶端或侧方长出,长椭圆形或近梭形,正直或略 梗的顶端或侧方长出,长椭圆形或近梭形,正直或略 梗的顶端或侧方长出,长椭圆形或近梭形,正直或略 梗的顶端或侧方长出,长椭圆形或近梭形,正直或略 向一侧弯曲,中间较粗,向两端渐细,两端细胞钝 向一侧弯曲,中间较粗,向两端渐细,两端细胞钝 向一侧弯曲,中间较粗,向两端渐细,两端细胞钝 向一侧弯曲,中间较粗,向两端渐细,两端细胞钝 向一侧弯曲,中间较粗,向两端渐细,两端细胞钝 向一侧弯曲,中间较粗,向两端渐细,两端细胞钝 向一侧弯曲,中间较粗,向两端渐细,两端细胞钝 向一侧弯曲,中间较粗,向两端渐细,两端细胞钝 圆,褐色至深褐色,有 圆,褐色至深褐色,有 圆,褐色至深褐色,有 圆,褐色至深褐色,有 圆,褐色至深褐色,有 圆,褐色至深褐色,有 圆,褐色至深褐色,有 圆,褐色至深褐色,有 3 3 3 3 ~ ~ ~ ~ 13 13 13 13 个隔膜,以 个隔膜,以 个隔膜,以 个隔膜,以 5 5 5 5 ~ ~ ~ ~ 8 8 8 8 个隔膜 个隔膜 个隔膜 个隔膜 为多,脐点平截。 为多,脐点平截。 为多,脐点平截。 为多,脐点平截。 为多,脐点平截。 为多,脐点平截。 为多,脐点平截。 为多,脐点平截。 子座 子座 子座 子座 部分埋于寄主组织内,黑色, 部分埋于寄主组织内,黑色, 部分埋于寄主组织内,黑色, 部分埋于寄主组织内,黑色, 部分埋于寄主组织内,黑色, 部分埋于寄主组织内,黑色, 部分埋于寄主组织内,黑色, 部分埋于寄主组织内,黑色, 球形,喙部明显,表面着生分生孢子梗和分生孢子; 球形,喙部明显,表面着生分生孢子梗和分生孢子; 球形,喙部明显,表面着生分生孢子梗和分生孢子; 球形,喙部明显,表面着生分生孢子梗和分生孢子; 球形,喙部明显,表面着生分生孢子梗和分生孢子; 球形,喙部明显,表面着生分生孢子梗和分生孢子; 球形,喙部明显,表面着生分生孢子梗和分生孢子; 球形,喙部明显,表面着生分生孢子梗和分生孢子; 有性态 有性态 有性态 有性态 子囊壳内部着生近圆筒形的 子囊壳内部着生近圆筒形的 子囊壳内部着生近圆筒形的 子囊壳内部着生近圆筒形的 子囊壳内部着生近圆筒形的 子囊壳内部着生近圆筒形的 子囊壳内部着生近圆筒形的 子囊壳内部着生近圆筒形的 子囊 子囊 子囊 子囊 ,子囊基部有 ,子囊基部有 ,子囊基部有 ,子囊基部有 柄,内有 柄,内有 柄,内有 柄,内有 4 4 4 4 个 个 个 个 ( ( ( ( 偶尔 偶尔 偶尔 偶尔 2 2 2 2 个或 个或 个或 个或 3 3 3 3 个 个 个 个 ) ) ) ) 于囊孢子; 于囊孢子; 于囊孢子; 于囊孢子; 子囊孢子 子囊孢子 子囊孢子 子囊孢子 线 线 线 线 形,无色,有 形,无色,有 形,无色,有 形,无色,有 5 5 5 5 ~ ~ ~ ~ 9 9 9 9 个分隔。 个分隔。 个分隔。 个分隔

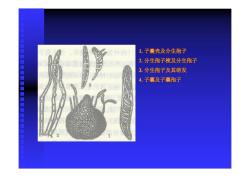

1. 1. 1. 1. 子囊壳及分生孢子 子囊壳及分生孢子 2. 2. 2. 2. 分生孢子梗及分生孢子 分生孢子梗及分生孢子 3. 3. 3. 3. 分生孢子及其萌发 分生孢子及其萌发 4. 4. 4. 4. 子囊及子囊孢子 子囊及子囊孢子

1. 1. 1. 1. 子囊壳及分生孢子 子囊壳及分生孢子 2. 2. 2. 2. 分生孢子梗及分生孢子 分生孢子梗及分生孢子 3. 3. 3. 3. 分生孢子及其萌发 分生孢子及其萌发 4. 4. 4. 4. 子囊及子囊孢子 子囊及子囊孢子

2. 2. 2. 2. 生理 生理 生理 生理 * * * * 菌丝 菌丝 菌丝 菌丝 发育的适宜温度范围为 发育的适宜温度范围为 发育的适宜温度范围为 发育的适宜温度范围为 发育的适宜温度范围为 发育的适宜温度范围为 发育的适宜温度范围为 发育的适宜温度范围为 10 10 10 10 ~ ~ ~ ~ 35 35 35 35 ℃,最适温 ,最适温 ,最适温 ,最适温 度为 度为 度为 度为 28 28 28 28 ~ ~ ~ ~ 30 30 30 30 ℃。 。 。 。 分生孢子 分生孢子 分生孢子 分生孢子 形成的适宜温度范围为 形成的适宜温度范围为 形成的适宜温度范围为 形成的适宜温度范围为 形成的适宜温度范围为 形成的适宜温度范围为 形成的适宜温度范围为 形成的适宜温度范围为 23 23 23 23 ~ ~ ~ ~ 33 33 33 33 ℃,最适温度为 ,最适温度为 ,最适温度为 ,最适温度为 25 25 25 25 ℃。分生孢子 。分生孢子 。分生孢子 。分生孢子 萌发 萌发 萌发 萌发 适温 适温 适温 适温 为 为 为 为 26 26 26 26 ~ ~ ~ ~ 32 32 32 32 ℃, , , , 5 5 5 5 ℃以下或 以下或 以下或 以下或 42 42 42 42 ℃以上很难萌发。分 以上很难萌发。分 以上很难萌发。分 以上很难萌发。分 以上很难萌发。分 以上很难萌发。分 以上很难萌发。分 以上很难萌发。分 生孢子的形成和萌发都需要高湿,但分生孢子的 生孢子的形成和萌发都需要高湿,但分生孢子的 生孢子的形成和萌发都需要高湿,但分生孢子的 生孢子的形成和萌发都需要高湿,但分生孢子的 生孢子的形成和萌发都需要高湿,但分生孢子的 生孢子的形成和萌发都需要高湿,但分生孢子的 生孢子的形成和萌发都需要高湿,但分生孢子的 生孢子的形成和萌发都需要高湿,但分生孢子的 抗干旱能力较强,在玉米种子上能存活 抗干旱能力较强,在玉米种子上能存活 抗干旱能力较强,在玉米种子上能存活 抗干旱能力较强,在玉米种子上能存活 抗干旱能力较强,在玉米种子上能存活 抗干旱能力较强,在玉米种子上能存活 抗干旱能力较强,在玉米种子上能存活 抗干旱能力较强,在玉米种子上能存活 1 1 1 1 年。 年。 年。 年

2. 2. 2. 2. 生理 生理 生理 生理 * * * * 菌丝 菌丝 菌丝 菌丝 发育的适宜温度范围为 发育的适宜温度范围为 发育的适宜温度范围为 发育的适宜温度范围为 发育的适宜温度范围为 发育的适宜温度范围为 发育的适宜温度范围为 发育的适宜温度范围为 10 10 10 10 ~ ~ ~ ~ 35 35 35 35 ℃,最适温 ,最适温 ,最适温 ,最适温 度为 度为 度为 度为 28 28 28 28 ~ ~ ~ ~ 30 30 30 30 ℃。 。 。 。 分生孢子 分生孢子 分生孢子 分生孢子 形成的适宜温度范围为 形成的适宜温度范围为 形成的适宜温度范围为 形成的适宜温度范围为 形成的适宜温度范围为 形成的适宜温度范围为 形成的适宜温度范围为 形成的适宜温度范围为 23 23 23 23 ~ ~ ~ ~ 33 33 33 33 ℃,最适温度为 ,最适温度为 ,最适温度为 ,最适温度为 25 25 25 25 ℃。分生孢子 。分生孢子 。分生孢子 。分生孢子 萌发 萌发 萌发 萌发 适温 适温 适温 适温 为 为 为 为 26 26 26 26 ~ ~ ~ ~ 32 32 32 32 ℃, , , , 5 5 5 5 ℃以下或 以下或 以下或 以下或 42 42 42 42 ℃以上很难萌发。分 以上很难萌发。分 以上很难萌发。分 以上很难萌发。分 以上很难萌发。分 以上很难萌发。分 以上很难萌发。分 以上很难萌发。分 生孢子的形成和萌发都需要高湿,但分生孢子的 生孢子的形成和萌发都需要高湿,但分生孢子的 生孢子的形成和萌发都需要高湿,但分生孢子的 生孢子的形成和萌发都需要高湿,但分生孢子的 生孢子的形成和萌发都需要高湿,但分生孢子的 生孢子的形成和萌发都需要高湿,但分生孢子的 生孢子的形成和萌发都需要高湿,但分生孢子的 生孢子的形成和萌发都需要高湿,但分生孢子的 抗干旱能力较强,在玉米种子上能存活 抗干旱能力较强,在玉米种子上能存活 抗干旱能力较强,在玉米种子上能存活 抗干旱能力较强,在玉米种子上能存活 抗干旱能力较强,在玉米种子上能存活 抗干旱能力较强,在玉米种子上能存活 抗干旱能力较强,在玉米种子上能存活 抗干旱能力较强,在玉米种子上能存活 1 1 1 1 年。 年。 年。 年

3. 3. 3. 3. 生理分化 生理分化 生理分化 生理分化 * * * * 玉米小斑病菌具有生理分化现象,可区分为 玉米小斑病菌具有生理分化现象,可区分为 玉米小斑病菌具有生理分化现象,可区分为 玉米小斑病菌具有生理分化现象,可区分为 玉米小斑病菌具有生理分化现象,可区分为 玉米小斑病菌具有生理分化现象,可区分为 玉米小斑病菌具有生理分化现象,可区分为 玉米小斑病菌具有生理分化现象,可区分为 T T T T 、 、 、 、 O O O O 和 和 和 和 C C C C 等 等 等 等 3 3 3 3 个生理小种 个生理小种 个生理小种 个生理小种 。 。 。 。 T T T T 小种和 小种和 小种和 小种和 C C C C 小种分别对 小种分别对 小种分别对 小种分别对 T T T T 型和 型和 型和 型和 C C C C .型细胞质玉米具有强毒力, .型细胞质玉米具有强毒力, .型细胞质玉米具有强毒力, .型细胞质玉米具有强毒力, .型细胞质玉米具有强毒力, .型细胞质玉米具有强毒力, .型细胞质玉米具有强毒力, .型细胞质玉米具有强毒力, O O O O 小种对不同细胞质 小种对不同细胞质 小种对不同细胞质 小种对不同细胞质 小种对不同细胞质 小种对不同细胞质 小种对不同细胞质 小种对不同细胞质 玉米的毒力无专化性。病菌对玉米的致病作用主要 玉米的毒力无专化性。病菌对玉米的致病作用主要 玉米的毒力无专化性。病菌对玉米的致病作用主要 玉米的毒力无专化性。病菌对玉米的致病作用主要 玉米的毒力无专化性。病菌对玉米的致病作用主要 玉米的毒力无专化性。病菌对玉米的致病作用主要 玉米的毒力无专化性。病菌对玉米的致病作用主要 玉米的毒力无专化性。病菌对玉米的致病作用主要 是由毒素引起的, 是由毒素引起的, 是由毒素引起的, 是由毒素引起的, 是由毒素引起的, 是由毒素引起的, 是由毒素引起的, 是由毒素引起的, 3 3 3 3 个小种在寄主体内外均可产生 个小种在寄主体内外均可产生 个小种在寄主体内外均可产生 个小种在寄主体内外均可产生 个小种在寄主体内外均可产生 个小种在寄主体内外均可产生 个小种在寄主体内外均可产生 个小种在寄主体内外均可产生 毒素。目前,我国 毒素。目前,我国 毒素。目前,我国 毒素。目前,我国 毒素。目前,我国 毒素。目前,我国 毒素。目前,我国 毒素。目前,我国 O O O O 小种 小种 小种 小种 出现频率高,分布广,为 出现频率高,分布广,为 出现频率高,分布广,为 出现频率高,分布广,为 出现频率高,分布广,为 出现频率高,分布广,为 出现频率高,分布广,为 出现频率高,分布广,为 优势小种。 优势小种。 优势小种。 优势小种。 O O O O 小种不同菌株之间对寄主的毒力强弱 小种不同菌株之间对寄主的毒力强弱 小种不同菌株之间对寄主的毒力强弱 小种不同菌株之间对寄主的毒力强弱 小种不同菌株之间对寄主的毒力强弱 小种不同菌株之间对寄主的毒力强弱 小种不同菌株之间对寄主的毒力强弱 小种不同菌株之间对寄主的毒力强弱 差异明显,可能存在不同致病力的生理型。 差异明显,可能存在不同致病力的生理型。 差异明显,可能存在不同致病力的生理型。 差异明显,可能存在不同致病力的生理型。 差异明显,可能存在不同致病力的生理型。 差异明显,可能存在不同致病力的生理型。 差异明显,可能存在不同致病力的生理型。 差异明显,可能存在不同致病力的生理型

3. 3. 3. 3. 生理分化 生理分化 生理分化 生理分化 * * * * 玉米小斑病菌具有生理分化现象,可区分为 玉米小斑病菌具有生理分化现象,可区分为 玉米小斑病菌具有生理分化现象,可区分为 玉米小斑病菌具有生理分化现象,可区分为 玉米小斑病菌具有生理分化现象,可区分为 玉米小斑病菌具有生理分化现象,可区分为 玉米小斑病菌具有生理分化现象,可区分为 玉米小斑病菌具有生理分化现象,可区分为 T T T T 、 、 、 、 O O O O 和 和 和 和 C C C C 等 等 等 等 3 3 3 3 个生理小种 个生理小种 个生理小种 个生理小种 。 。 。 。 T T T T 小种和 小种和 小种和 小种和 C C C C 小种分别对 小种分别对 小种分别对 小种分别对 T T T T 型和 型和 型和 型和 C C C C .型细胞质玉米具有强毒力, .型细胞质玉米具有强毒力, .型细胞质玉米具有强毒力, .型细胞质玉米具有强毒力, .型细胞质玉米具有强毒力, .型细胞质玉米具有强毒力, .型细胞质玉米具有强毒力, .型细胞质玉米具有强毒力, O O O O 小种对不同细胞质 小种对不同细胞质 小种对不同细胞质 小种对不同细胞质 小种对不同细胞质 小种对不同细胞质 小种对不同细胞质 小种对不同细胞质 玉米的毒力无专化性。病菌对玉米的致病作用主要 玉米的毒力无专化性。病菌对玉米的致病作用主要 玉米的毒力无专化性。病菌对玉米的致病作用主要 玉米的毒力无专化性。病菌对玉米的致病作用主要 玉米的毒力无专化性。病菌对玉米的致病作用主要 玉米的毒力无专化性。病菌对玉米的致病作用主要 玉米的毒力无专化性。病菌对玉米的致病作用主要 玉米的毒力无专化性。病菌对玉米的致病作用主要 是由毒素引起的, 是由毒素引起的, 是由毒素引起的, 是由毒素引起的, 是由毒素引起的, 是由毒素引起的, 是由毒素引起的, 是由毒素引起的, 3 3 3 3 个小种在寄主体内外均可产生 个小种在寄主体内外均可产生 个小种在寄主体内外均可产生 个小种在寄主体内外均可产生 个小种在寄主体内外均可产生 个小种在寄主体内外均可产生 个小种在寄主体内外均可产生 个小种在寄主体内外均可产生 毒素。目前,我国 毒素。目前,我国 毒素。目前,我国 毒素。目前,我国 毒素。目前,我国 毒素。目前,我国 毒素。目前,我国 毒素。目前,我国 O O O O 小种 小种 小种 小种 出现频率高,分布广,为 出现频率高,分布广,为 出现频率高,分布广,为 出现频率高,分布广,为 出现频率高,分布广,为 出现频率高,分布广,为 出现频率高,分布广,为 出现频率高,分布广,为 优势小种。 优势小种。 优势小种。 优势小种。 O O O O 小种不同菌株之间对寄主的毒力强弱 小种不同菌株之间对寄主的毒力强弱 小种不同菌株之间对寄主的毒力强弱 小种不同菌株之间对寄主的毒力强弱 小种不同菌株之间对寄主的毒力强弱 小种不同菌株之间对寄主的毒力强弱 小种不同菌株之间对寄主的毒力强弱 小种不同菌株之间对寄主的毒力强弱 差异明显,可能存在不同致病力的生理型。 差异明显,可能存在不同致病力的生理型。 差异明显,可能存在不同致病力的生理型。 差异明显,可能存在不同致病力的生理型。 差异明显,可能存在不同致病力的生理型。 差异明显,可能存在不同致病力的生理型。 差异明显,可能存在不同致病力的生理型。 差异明显,可能存在不同致病力的生理型

三、病害循环 三、病害循环 三、病害循环 三、病害循环 * * * * 病菌主要以 病菌主要以 病菌主要以 病菌主要以 菌丝体 菌丝体 菌丝体 菌丝体 在病残体内 在病残体内 在病残体内 在病残体内 越冬 越冬 越冬 越冬 。分生孢子 。分生孢子 。分生孢子 。分生孢子 虽也可越冬,但存活率低。 虽也可越冬,但存活率低。 虽也可越冬,但存活率低。 虽也可越冬,但存活率低。 虽也可越冬,但存活率低。 虽也可越冬,但存活率低。 虽也可越冬,但存活率低。 虽也可越冬,但存活率低。 * * * * 分生孢子通过 分生孢子通过 分生孢子通过 分生孢子通过 气流传播 气流传播 气流传播 气流传播 到玉米植株上,在叶面 到玉米植株上,在叶面 到玉米植株上,在叶面 到玉米植株上,在叶面 到玉米植株上,在叶面 到玉米植株上,在叶面 到玉米植株上,在叶面 到玉米植株上,在叶面 有水膜时,萌发形成芽管,由 有水膜时,萌发形成芽管,由 有水膜时,萌发形成芽管,由 有水膜时,萌发形成芽管,由 有水膜时,萌发形成芽管,由 有水膜时,萌发形成芽管,由 有水膜时,萌发形成芽管,由 有水膜时,萌发形成芽管,由 气孔侵入或直接穿 气孔侵入或直接穿 气孔侵入或直接穿 气孔侵入或直接穿 气孔侵入或直接穿 气孔侵入或直接穿 气孔侵入或直接穿 气孔侵入或直接穿 透叶片表皮细胞侵入 透叶片表皮细胞侵入 透叶片表皮细胞侵入 透叶片表皮细胞侵入 透叶片表皮细胞侵入 透叶片表皮细胞侵入 透叶片表皮细胞侵入 透叶片表皮细胞侵入 。 。 。 。 * * * * 在适温下,病菌侵入寄主 在适温下,病菌侵入寄主 在适温下,病菌侵入寄主 在适温下,病菌侵入寄主 在适温下,病菌侵入寄主 在适温下,病菌侵入寄主 在适温下,病菌侵入寄主 在适温下,病菌侵入寄主 24h 24h 24h 24h 后,叶面出现褪绿 后,叶面出现褪绿 后,叶面出现褪绿 后,叶面出现褪绿 后,叶面出现褪绿 后,叶面出现褪绿 后,叶面出现褪绿 后,叶面出现褪绿 点, 点, 点, 点, 5 5 5 5 ~ ~ ~ ~ 7d 7d 7d 7d 内形成典型病斑,并产生大量分生孢 内形成典型病斑,并产生大量分生孢 内形成典型病斑,并产生大量分生孢 内形成典型病斑,并产生大量分生孢 内形成典型病斑,并产生大量分生孢 内形成典型病斑,并产生大量分生孢 内形成典型病斑,并产生大量分生孢 内形成典型病斑,并产生大量分生孢 子,借 子,借 子,借 子,借 气流传播 气流传播 气流传播 气流传播 进行 进行 进行 进行 再侵染 再侵染 再侵染 再侵染 . . . . T T T T 小种在约 小种在约 小种在约 小种在约 60 60 60 60 ~ ~ ~ ~ 72h 72h 72h 72h 内就能完成一次侵染过程。 内就能完成一次侵染过程。 内就能完成一次侵染过程。 内就能完成一次侵染过程。 内就能完成一次侵染过程。 内就能完成一次侵染过程。 内就能完成一次侵染过程。 内就能完成一次侵染过程

三、病害循环 三、病害循环 三、病害循环 三、病害循环 * * * * 病菌主要以 病菌主要以 病菌主要以 病菌主要以 菌丝体 菌丝体 菌丝体 菌丝体 在病残体内 在病残体内 在病残体内 在病残体内 越冬 越冬 越冬 越冬 。分生孢子 。分生孢子 。分生孢子 。分生孢子 虽也可越冬,但存活率低。 虽也可越冬,但存活率低。 虽也可越冬,但存活率低。 虽也可越冬,但存活率低。 虽也可越冬,但存活率低。 虽也可越冬,但存活率低。 虽也可越冬,但存活率低。 虽也可越冬,但存活率低。 * * * * 分生孢子通过 分生孢子通过 分生孢子通过 分生孢子通过 气流传播 气流传播 气流传播 气流传播 到玉米植株上,在叶面 到玉米植株上,在叶面 到玉米植株上,在叶面 到玉米植株上,在叶面 到玉米植株上,在叶面 到玉米植株上,在叶面 到玉米植株上,在叶面 到玉米植株上,在叶面 有水膜时,萌发形成芽管,由 有水膜时,萌发形成芽管,由 有水膜时,萌发形成芽管,由 有水膜时,萌发形成芽管,由 有水膜时,萌发形成芽管,由 有水膜时,萌发形成芽管,由 有水膜时,萌发形成芽管,由 有水膜时,萌发形成芽管,由 气孔侵入或直接穿 气孔侵入或直接穿 气孔侵入或直接穿 气孔侵入或直接穿 气孔侵入或直接穿 气孔侵入或直接穿 气孔侵入或直接穿 气孔侵入或直接穿 透叶片表皮细胞侵入 透叶片表皮细胞侵入 透叶片表皮细胞侵入 透叶片表皮细胞侵入 透叶片表皮细胞侵入 透叶片表皮细胞侵入 透叶片表皮细胞侵入 透叶片表皮细胞侵入 。 。 。 。 * * * * 在适温下,病菌侵入寄主 在适温下,病菌侵入寄主 在适温下,病菌侵入寄主 在适温下,病菌侵入寄主 在适温下,病菌侵入寄主 在适温下,病菌侵入寄主 在适温下,病菌侵入寄主 在适温下,病菌侵入寄主 24h 24h 24h 24h 后,叶面出现褪绿 后,叶面出现褪绿 后,叶面出现褪绿 后,叶面出现褪绿 后,叶面出现褪绿 后,叶面出现褪绿 后,叶面出现褪绿 后,叶面出现褪绿 点, 点, 点, 点, 5 5 5 5 ~ ~ ~ ~ 7d 7d 7d 7d 内形成典型病斑,并产生大量分生孢 内形成典型病斑,并产生大量分生孢 内形成典型病斑,并产生大量分生孢 内形成典型病斑,并产生大量分生孢 内形成典型病斑,并产生大量分生孢 内形成典型病斑,并产生大量分生孢 内形成典型病斑,并产生大量分生孢 内形成典型病斑,并产生大量分生孢 子,借 子,借 子,借 子,借 气流传播 气流传播 气流传播 气流传播 进行 进行 进行 进行 再侵染 再侵染 再侵染 再侵染 . . . . T T T T 小种在约 小种在约 小种在约 小种在约 60 60 60 60 ~ ~ ~ ~ 72h 72h 72h 72h 内就能完成一次侵染过程。 内就能完成一次侵染过程。 内就能完成一次侵染过程。 内就能完成一次侵染过程。 内就能完成一次侵染过程。 内就能完成一次侵染过程。 内就能完成一次侵染过程。 内就能完成一次侵染过程

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 青岛农业大学:《农业植物病理学》课程教学课件(讲稿)油菜病害.pdf

- 青岛农业大学:《农业植物病理学》课程教学课件(讲稿)小麦病害.pdf

- 青岛农业大学:《农业植物病理学》课程教学课件(讲稿)薯类病害.pdf

- 青岛农业大学:《农业植物病理学》课程教学课件(讲稿)水稻病害.pdf

- 青岛农业大学:《农业植物病理学》课程教学课件(讲稿)棉花病害.pdf

- 青岛农业大学:《农业植物病理学》课程教学课件(讲稿)蔬菜病害(主讲人:鄢洪海).pdf

- 《烟草化学》课程PPT教学课件(河南农业大学)第九章 烟叶发酵的化学原理.ppt

- 《烟草化学》课程PPT教学课件(河南农业大学)第八章 烟草的质量与化学指标.ppt

- 《烟草化学》课程PPT教学课件(河南农业大学)第七章 烟草灰分.ppt

- 《烟草化学》课程PPT教学课件(河南农业大学)第六章 烟草香味物质.ppt

- 《烟草化学》课程PPT教学课件(河南农业大学)第五章 烟草色素.ppt

- 《烟草化学》课程PPT教学课件(河南农业大学)第四章 烟草生物碱.ppt

- 《烟草化学》课程PPT教学课件(河南农业大学)第三章 烟草含氮化合物.ppt

- 《烟草化学》课程PPT教学课件(河南农业大学)第二章 烟草糖类.ppt

- 《烟草化学》课程PPT教学课件(河南农业大学)第一章 烟草水分.ppt

- 《烟草化学》课程PPT教学课件(河南农业大学)第十章 卷烟烟气的形成及其理化性质.ppt

- 《烟草化学》课程PPT教学课件(河南农业大学)绪论(主讲教师:殷全玉).ppt

- 《植物营养与肥料》课程PPT教学课件(青岛农业大学)第九章 绿肥与菌肥.ppt

- 《植物营养与肥料》课程PPT教学课件(青岛农业大学)第八章 有机肥料的营养作用与有机肥料.ppt

- 《植物营养与肥料》课程PPT教学课件(青岛农业大学)第七章 复合肥料.ppt

- 青岛农业大学:《农业植物病理学》课程教学课件(讲稿)第二章 茄科蔬菜病害.pdf

- 青岛农业大学:《农业植物病理学》课程教学课件(讲稿)第三章 葫芦科蔬菜病害.pdf

- 青岛农业大学:《农业植物病理学》课程教学课件(讲稿)第四章 豆科及其它蔬菜病害.pdf

- 青岛农业大学:《农业植物病理学》课程教学课件(讲稿)第一讲 苹果、梨及其他果树枝干病害.pdf

- 青岛农业大学:《农业植物病理学》课程教学课件(讲稿)第二讲 苹果、梨果实病害.pdf

- 青岛农业大学:《农业植物病理学》课程教学课件(讲稿)第三讲 苹果叶部病害.pdf

- 青岛农业大学:《农业植物病理学》课程教学课件(讲稿)第四讲 梨树病害.pdf

- 青岛农业大学:《农业植物病理学》课程教学课件(讲稿)第八讲 果树根部病害.pdf

- 《生物农药》课程PPT教学课件(福建农林大学)第一章 生物农药概论.ppt

- 《生物农药》课程PPT教学课件(福建农林大学)第二章 植物性农药.ppt

- 《生物农药》课程PPT教学课件(福建农林大学)第三章 苏云金芽孢(胞)杆菌.ppt

- 《生物农药》课程PPT教学课件(福建农林大学)第四章 真菌杀虫剂.ppt

- 《生物农药》课程PPT教学课件(福建农林大学)第五章 农用抗生素.ppt

- 《生物农药》课程PPT教学课件(福建农林大学)第六章 转基因植物与生物安全性.ppt

- 《生物农药》课程PPT教学课件(福建农林大学)第七章 生物技术在生物农药上的应用.ppt

- 河南农业职业学院:《果蔬贮藏运销学》课程教学资源(教材讲义)绪论.pdf

- 河南农业职业学院:《果蔬贮藏运销学》课程教学资源(教材讲义)第一章 果蔬贮运基础知识.pdf

- 河南农业职业学院:《果蔬贮藏运销学》课程教学资源(PPT课件)第一章 果蔬贮运基础知识.ppt

- 河南农业职业学院:《果蔬贮藏运销学》课程教学资源(实验指导)实验一 呼吸强度的测定.doc

- 河南农业职业学院:《果蔬贮藏运销学》课程教学资源(教材讲义)第二章 果蔬商品化处理.pdf