《体育学概论》课程教学资源(学习指导)第一章 体育概念

第一章体育概念[学习目的与要求]1.掌握体育概念及其定义方法2.掌握体育与运动的区别与联系3.了解体育概念的历史演变及其不同国家对体育概念的理解。了解体育的多种属性。【学习内容指要】第一节体育概念的演变1.学习和理解体育概念的重要意义学习、研究体育概念是体育科学发展的需要。学习体育概念有利于表达体育思想。加强体育交往和学术交流。学习体育概念有利于提高分析体育实践问题的能力2.近代体育概念演变的主要脉络2.1古代中国的强身健体活动,如导引、养生、五禽戏、八段锦、易筋经、气功等实际上类似于今天的体育活动。古希腊、古罗马也盛行以养生健身为目的实践活动,其内涵与体育相但那时还没有“体育”一词及概念。2.21762年,法国出版了教育家卢梭名著《爱弥尔》,其中“体育”(edueationphysique)这个词论述了对爱弥尔的身体教育过程。随后德国、英国等国纷纷启用卢梭的“体育"一词。2.3德国顾兹姆茨于1793年出版的《青年的体操》一书,使用了“身体的教育”和“属于教育的身体运动”这样一个概念。2.419世纪后,“体育,一词已成为专门术语出现在体育著作中。1838年,法国体育家阿摩罗什(1770-1848)出版了《体育概论,体操与道德》一书,书中把“体育”、“体操”作为两个概念使用。英国社会学家斯宾塞(1820-1903)于1854年发表以《体育》(PE)为题的论文:英国体育家、人体测量学的鼻祖麦克拉仁(1820-1884)于1867年出版《体育的体系》。2.5在日本,将体育”作为新词由近藤镇三首创。1887年,“体育”这个词在日语中固定下来,并逐渐为一般人接受。2.6在中国,“体育”这个词是19世纪末从日本引进来的,它的本义是

第一章 体育概念 [学习目的与要求] 1.掌握体育概念及其定义方法 2.掌握体育与运动的区别与联系 3.了解体育概念的历史演变及其不同国家对体育概念的理解。了解体 育的多种属性。 [学习内容指要] 第一节 体育概念的演变 1.学习和理解体育概念的重要意义 学习、研究体育概念是体育科学发展的需要。学习体育概念有利 于表达体育思想。加强体育交往和学术交流。学习体育概念有利于提 高分析体育实践问题的能力 2.近代体育概念演变的主要脉络 2.1 古代中国的强身健体活动,如导引、养生、五禽戏、八段锦、易 筋经、气功等实际上类似于今天的体育活动。古希腊、古罗马也盛行 以养生健身为目的实践活动,其内涵与体育相 但那时还没有“体育” 一词及概念。 2.21762 年,法国出版了教育家卢梭名著《爱弥尔》,其中 “体育” (edueation physique)这个词论述了对爱弥尔的身体教育过程。随后 德国、英国等国纷纷启用卢梭的“体育”一词。 2.3 德国顾兹姆茨于 1793 年出版的《青年的体操》一书,使用了“身 体的教育”和“属于教育的身体运动”这样一个概念。 2.419 世纪后,“体育,一词已成为专门术语出现在体育著作中。1838 年,法国体育家阿摩罗什(1770-1848)出版了《体育概论,体操与 道德》一书,书中把“体育”、“体操”作为两个概念使用。英国社会学 家斯宾塞(1820-1903)于 1854 年发表以《体育》(PE)为题的论文; 英国体育家、人体测量学的鼻祖麦克拉仁(1820-1884)于 1867 年出 版《体育的体系》。 2.5 在日本,将“体育”作为新词由近藤镇三首创。1887 年,“体育”这 个词在日语中固定下来,并逐渐为一般人接受。 2.6 在中国,“体育”这个词是 19 世纪末从日本引进来的,它的本义是

“身体的教育。1923年,北洋政府颁布了《中小学课程纲要》(草案)正式将“体操科”改称为“体育科”"。2.760年代后,国际体育界开始高度关注体育概念的研究,正式成立了“统一体育术语国际研究会”。1980年的世界体育科学大会,把体育概念列为呕待解决的研究课题之一。2.8世界各国对体育的理解各不一样。3.中、日、美等几个国家体育概念的比较3.1中国没有权威的解释。3.2日本日本在教育领域中使用的体育名词(身体教育)是比较清晰的,但从社会上流传使用的情况看,有混淆不清的现象。3.3美国美国在体育概念方面没有国家统一规定的传统。美国百科全书的体育(physicaleducation)指关于人体构造、身体发展的教育,包括人体生理功能、力学原理及其有效运用的研究。运动(sports)指着重于提高身体技能和力量等各项素质的消遣或娱乐过程。3.4结论从世界范围看,还没有关于体育内涵的统一的、规范性的表述方式。各国基本上都把体育的各种活动或表现形式视为“文化”,有的说是“社会文化”,有的说是“民族文化”。体育与运动不是同一个词,有不同的内涵及社会功能。第二节体育的基本概念1.体育概念界定的逻辑学法则1.1概念与语词的关系概念是人们对客观事物认识的总结,又是组成判断的基本单位。1.2确定概念的方法一一下定义定义一般由被定义概念(指被揭示其内涵的那个概念)、定义概念(指用以揭示被定义项的内涵的概念)和定义联项(指用来联合被定义项和定义项的词)组成。1.3定义的步骤首先找出包含被定义对象的较大的一个事物类,即找出被定义对象的属。如体育的属是文化活动,轻工业的属是工业

“身体的教育”。1923 年,北洋政府颁布了《中小学课程纲要》(草案), 正式将“体操科”改称为“体育科”。 2.760 年代后,国际体育界开始高度关注体育概念的研究,正式成立 了“统一体育术语国际研究会”。1980 年的世界体育科学大会,把体育 概念列为亟待解决的研究课题之一。 2.8 世界各国对体育的理解各不一样。 3.中、日、美等几个国家体育概念的比较 3.1 中国 没有权威的解释。 3.2 日本 日本在教育领域中使用的体育名词(身体教育)是比较清晰的,但从 社会上流传使用的情况看,有混淆不清的现象。 3.3 美国 美国在体育概念方面没有国家统一规定的传统。美国百科全书的体育 (physical education)指关于人体构造、身体发展的教育,包括人体 生理功能、力学原理及其有效运用的研究。运动(sports)指着重于 提高身体技能和力量等各项素质的消遣或娱乐过程。 3.4 结论 从世界范围看,还没有关于体育内涵的统一的、规范性的表述方式。 各国基本上都把体育的各种活动或表现形式视为“文化”,有的说是 “社会文化”,有的说是“民族文化”。体育与运动不是同一个词,有不 同的内涵及社会功能。 第二节 体育的基本概念 1.体育概念界定的逻辑学法则 1.1 概念与语词的关系 概念是人们对客观事物认识的总结,又是组成判断的基本单位。 1.2 确定概念的方法——下定义 定义一般由被定义概念(指被揭示其内涵的那个概念)、定义概 念(指用以揭示被定义项的内涵的概念)和定义联项(指用来联合被 定义项和定义项的词)组成。 1.3 定义的步骤 首先找出包含被定义对象的较大的一个事物类,即找出被定义对 象的属。如体育的属是文化活动,轻工业的属是工业

找出这个属中区分这个种与其他种的差别(种差),如体育在教育及文化活动这个属里与德育、智育的差别,与养生文化、饮食文化的差别:轻工业在工业这个属里与重工业的差别。把属和种差加在一起,就得到要定义的概念。1.4定义的规则定义中不能直接地或间接地包括被定义项。违反这条规则要犯“循环定义”或“同语反复”错误。如娱乐体育是愉悦身心的体育活动。定义项的外延与被定义项的外延必须全同。否则犯定义过宽错误。如体育是对人身体、智力、品德进行的教育。定义项除非必要,不应包含否定概念。如体育不是身体运动和社会活动。定义项不能包括含糊的概念或语词。如体育是现代科技的橱窗。2.体育概念的定义体育是以身体运动为基本手段促进身心发展的文化活动。应该说,这是一种广义理解的体育,体育不应该局限在学校,而是家庭体育、学校体育与社区体育的统一体;从体育手段的角度来看,也就是在达到体育目的的前提下,各种身体运动(包含竞技运动)、休闲、娱乐活动、舞蹈等都可以是体育的范畴。确立了人的发展与社会发展在体育中的高度统一性。既从教育角度重视了对人的培养,又从社会文化的视角反映出体育对社会发展的贡献;既肯定了人的个体发展,又肯定了社会对人发展的社会需求;既注重对体育的生物学研究,也注重对体育的心理学和社会学的研究,从生物、心理、社会等多层面认识体育。这可以说是一种新的广义体育观。2.1“文化活动”是合适的邻近属概念可以说“体育是一种社会活动”,但社会活动并非体育的直接(邻近)属概念。因为“社会活动”这个概念本身比较含糊,一般认为“本职工作以外的集体活动是社会活动”。照此理解,本职工作不属于社会活动,个人活动亦不属于社会活动,但体育既可以是本职工作,也可以是个人活动。所以,用“社会活动”作为体育的邻近属概念来给体育下定义,是不妥当的。单纯以教育作为体育上位概念偏窄,以“人的活动”作为体育的上位概念偏宽

找出这个属中区分这个种与其他种的差别(种差),如体育在教 育及文化活动这个属里与德育、智育的差别,与养生文化、饮食文化 的差别;轻工业在工业这个属里与重工业的差别。 把属和种差加在一起,就得到要定义的概念。 1.4 定义的规则 定义中不能直接地或间接地包括被定义项。违反这条规则要 犯 “循环定义”或“同语反复”错误。如娱乐体育是愉悦身心的体育活 动。 定义项的外延与被定义项的外延必须全同。否则犯定义过宽错 误。如体育是对人身体、智力、品德进行的教育。 定义项除非必要,不应包含否定概念。如体育不是身体运动和社 会活动。 定义项不能包括含糊的概念或语词。如体育是现代科技的橱窗。 2.体育概念的定义 体育是以身体运动为基本手段促进身心发展的文化活动。 应该说,这是一种广义理解的体育,体育不应该局限在学校,而 是家庭体育、学校体育与社区体育的统一体;从体育手段的角度来看, 也就是在达到体育目的的前提下,各种身体运动(包含竞技运动)、 休闲、娱乐活动、舞蹈等都可以是体育的范畴。 确立了人的发展与社会发展在体育中的高度统一性。既从教育角 度重视了对人的培养,又从社会文化的视角反映出体育对社会发展的 贡献;既肯定了人的个体发展,又肯定了社会对人发展的社会需求; 既注重对体育的生物学研究,也注重对体育的心理学和社会学的研 究,从生物、心理、社会等多层面认识体育。这可以说是一种新的广 义体育观。 2.1“文化活动”是合适的邻近属概念 可以说“体育是一种社会活动”,但社会活动并非体育的直接 (邻近)属概念。因为“社会活动”这个概念本身比较含糊,一般认 为“本职工作以外的集体活动是社会活动”。照此理解,本职工作不 属于社会活动,个人活动亦不属于社会活动,但体育既可以是本职工 作,也可以是个人活动。所以,用“社会活动”作为体育的邻近属概 念来给体育下定义,是不妥当的。 单纯以教育作为体育上位概念偏窄,以“人的活动”作为体育的 上位概念偏宽

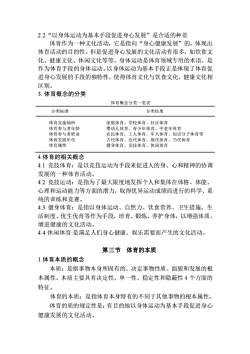

2.2“以身体运动为基本手段促进身心发展”是合适的种差体育作为一种文化活动,它是指向“身心健康发展”的,体现出体育活动的目的性。但是促进身心发展的文化活动有很多,如饮食文化、健康文化、休闲文化等等。身体运动是体育领域专用的术语,是作为体育手段的身体运动。以身体运动为基本手段正是体现了体育促进身心发展的手段的独特性,使得体育文化与饮食文化、健康文化相区别。3.体育概念的分类体育概念分类一览表分类标准分类结果体育实施场所家庭体育、学校体育、社区体育体育参与者年龄婴幼儿体育、青少年体育、中老年体育体育参与者职业农民体育、工人体育、军人体育、知识分子体育等体育发展年代古代体育、近代体育、现代体育、当代体育体育属性健身体育、竞技体育、休闲体育4.体育的相关概念4.1竞技体育:是以竞技运动为手段来促进人的身、心和精神的协调发展的一种体育活动4.2竞技运动:是指为了最大限度地发挥个人和集体在体格、体能、心理和运动能力等方面的潜力,取得优异运动成绩而进行的科学、系统的训练和竞赛。4.3健身体育:是指以身体运动、自然力、饮食营养、卫生措施、生活制度、优生优育等作为手段,培育、锻炼、养护身体,以增强体质、增进健康的文化活动。4.4休闲体育:是满足人们身心健康、娱乐需要而产生的文化活动。第三节体育的本质1.体育本质的概念本质:是指事物本身所固有的、决定事物性质、面貌和发展的根本属性。本质主要具有决定性、单一性、稳定性和隐蔽性4个方面的特征。体育的本质:是指体育本身特有的不同于其他事物的根本属性。体育的质的规定性是:有目的地以身体运动为基本手段促进身心健康发展的文化活动

2.2“以身体运动为基本手段促进身心发展”是合适的种差 体育作为一种文化活动,它是指向“身心健康发展”的,体现出 体育活动的目的性。但是促进身心发展的文化活动有很多,如饮食文 化、健康文化、休闲文化等等。身体运动是体育领域专用的术语,是 作为体育手段的身体运动。以身体运动为基本手段正是体现了体育促 进身心发展的手段的独特性,使得体育文化与饮食文化、健康文化相 区别。 3.体育概念的分类 体育概念分类一览表 分类标准 分类结果 体育实施场所 家庭体育、学校体育、社区体育 体育参与者年龄 婴幼儿体育、青少年体育、中老年体育 体育参与者职业 农民体育、工人体育、军人体育、知识分子体育等 体育发展年代 古代体育、近代体育、现代体育、当代体育 体育属性 健身体育、竞技体育、休闲体育 4.体育的相关概念 4.1 竞技体育:是以竞技运动为手段来促进人的身、心和精神的协调 发展的一种体育活动。 4.2 竞技运动:是指为了最大限度地发挥个人和集体在体格、体能、 心理和运动能力等方面的潜力,取得优异运动成绩而进行的科学、系 统的训练和竞赛。 4.3 健身体育:是指以身体运动、自然力、饮食营养、卫生措施、生 活制度、优生优育等作为手段,培育、锻炼、养护身体,以增强体质、 增进健康的文化活动。 4.4 休闲体育:是满足人们身心健康、娱乐需要而产生的文化活动。 第三节 体育的本质 1.体育本质的概念 本质:是指事物本身所固有的、决定事物性质、面貌和发展的根 本属性。本质主要具有决定性、单一性、稳定性和隐蔽性 4 个方面的 特征。 体育的本质:是指体育本身特有的不同于其他事物的根本属性。 体育的质的规定性是:有目的地以身体运动为基本手段促进身心 健康发展的文化活动

2.对体育本质认识的演进2.1国外概述卢梭提倡的自然教育和自然体育对于解除人们精神、身体上的束缚有进步作用。马克思所讲的体育,是以体力和智力的结合为核心的劳动者全面发展教育的组成部分,增强劳动者的体质是体育的本质功能,它不仅是发展社会生产力的一种手段,而且最终是“造就全面发展的人”的主要手段。20世纪30一40年代,美国学者是比较重视从多层面看体育问题的,而不单纯只是重视身体的健康。到20世纪50年代,体育与运动教育开始分岔。20世纪60年代后,德国、日本、美国、加拿大等国家广泛重视研究运动增进健康、改善生活方式、提高生活质量的问题,体育从此进入以人为中心的发展历程。从国外的情况来看,大多把体育看成是教育的一个重要组成部分,重视从增进身心健康、全面发展的视角去认识体育的本质属性。2.2国内概述19世纪未。严复:体育提高到与德育、智育同等的高度,其至把体育摆在三育之首。蔡元培:完全人格,首在体育。张伯苓:把体育与人和社会的发展联系在一起,是一种广义体育观。陶行知:健康是生活的出发点,也就是教育的出发点。方万邦:“六化主义的体育”,即“教育化的体育、科学化的体育、普遍化的体育、生活化的体育、自然化的体育和游戏化的体育”。毛泽东:发展体育运动,增强人民体质。20世纪80年代后,强调了必须从身心两个方面来认识体育,将体育的发展与社会需要联系起来。3.身心关系与体育本质3.1身心互动人的身心关系是确定体育本质的客观依据。我们要按照身心合一的规律来认识体育本质。3.2身心合一、协调发展是体育本质的拆求

2.对体育本质认识的演进 2.1 国外概述 卢梭提倡的自然教育和自然体育对于解除人们精神、身体上的束 缚有进步作用。 马克思所讲的体育,是以体力和智力的结合为核心的劳动者全面 发展教育的组成部分,增强劳动者的体质是体育的本质功能,它不仅 是发展社会生产力的一种手段,而且最终是“造就全面发展的人”的 主要手段。 20 世纪 30—40 年代,美国学者是比较重视从多层面看体育问题 的,而不单纯只是重视身体的健康。 到 20 世纪 50 年代,体育与运动教育开始分岔。 20 世纪 60 年代后,德国、日本、美国、加拿大等国家广泛重视 研究运动增进健康、改善生活方式、提高生活质量的问题,体育从此 进入以人为中心的发展历程。 从国外的情况来看,大多把体育看成是教育的一个重要组成部 分,重视从增进身心健康、全面发展的视角去认识体育的本质属性。 2.2 国内概述 19 世纪末。严复:体育提高到与德育、智育同等的高度,甚至把 体育摆在三育之首。蔡元培:完全人格,首在体育。张伯苓:把体育 与人和社会的发展联系在一起,是一种广义体育观。 陶行知:健康 是生活的出发点,也就是教育的出发点。方万邦: “六化主义的体 育”,即“教育化的体育、科学化的体育、普遍化的体育、生活化的 体育、自然化的体育和游戏化的体育”。毛泽东:发展体育运动,增 强人民体质。 20 世纪 80 年代后,强调了必须从身心两个方面来认识体育,将 体育的发展与社会需要联系起来。 3.身心关系与体育本质 3.1 身心互动 人的身心关系是确定体育本质的客观依据。我们要按照身心合一 的规律来认识体育本质。 3.2 身心合一、协调发展是体育本质的拆求

今天,研究身心关系,旨在推动一种整体的体育观、身心统一的体育观、人的发展与社会需要相协调的体育观的形成,对体育的科学化、现代化发展具有深刻和深远的意义。摆脱传统的身心对立的体育、走向身心统一的体育是现代体育改革的发展方向。由于人类可以从多角度、多层面去观察体育,因此,对体育的理解有多种多样,体育的属性也不会是单一的。这给确定体育本质时带来很多困难。下面对体育的多种属性作个分析:4.体育的多种属性与体育本质4.1 健身性体育的根本目的:在于增强人的体质、增进人的健康,进而使人的身心得到全面协调发展,成为适应社会需要的合格的劳动者。健身是体育过程中的一个不可逾越的基础阶段,也是体育的一个基本属性。4.2教育性到目前为止,仍然有很多学者把教育看作是体育的一个基本属性。“教育”可以使体育区别于文化、艺术、娱乐等实践活动,但“教育”并不能使体育区别于德育、智育、美育。“以身体活动为媒介的教育”基至也不能使体育与德育、智育、美育区别开来,因为,德育、智育从某种角度上看也是“以身体活动为媒介的教育”。4.3文化性体育作为社会文化现象已越来越被更多的人所理解和接受。我国早期把physicalcul一ture直译为“身体文化”,而这里文化(culture)一词也有开发与教育之义。20世纪80年代后,我国体育界掀起了体育文化研究热,这是关注体育文化属性探讨的结果4.1竞赛性体育和运动,既有竞赛方式,也有非竞赛方式。对体育来说,竞争或竞赛不见得是理想的手段和方法。把竞赛说成是体育的本质,恐怕是不妥当的。4.5技能性在体育运动实践中,无论是提高运动能力,还是增强体质、增进健康,都需要学习并掌握一定的运动技术、技能。竞技运动是以“客

今天,研究身心关系,旨在推动一种整体的体育观、身心统一的 体育观、人的发展与社会需要相协调的体育观的形成,对体育的科学 化、现代化发展具有深刻和深远的意义。摆脱传统的身心对立的体育、 走向身心统一的体育是现代体育改革的发展方向。 由于人类可以从多角度、多层面去观察体育,因此,对体育的理 解有多种多样,体育的属性也不会是单一的。这给确定体育本质时带 来很多困难。下面对体育的多种属性作个分析: 4.体育的多种属性与体育本质 4.1 健身性 体育的根本目的:在于增强人的体质、增进人的健康,进而使人 的身心得到全面协调发展,成为适应社会需要的合格的劳动者。健身 是体育过程中的一个不可逾越的基础阶段,也是体育的一个基本属 性。 4.2 教育性 到目前为止,仍然有很多学者把教育看作是体育的一个基本属 性。 “教育”可以使体育区别于文化、艺术、娱乐等实践活动,但 “教育”并不能使体育区别于德育、智育、美育。“以身体活动为媒 介的教育”甚至也不能使体育与德育、智育、美育区别开来,因为, 德育、智育从某种角度上看也是“以身体活动为媒介的教育”。 4.3 文化性 体育作为社会文化现象已越来越被更多的人所理解和接受。我国 早期把 physicalcul—ture 直译为“身体文化”,而这里文化(culture) 一词也有开发与教育之义。20 世纪 80 年代后,我国体育界掀起了体 育文化研究热,这是关注体育文化属性探讨的结果。 4.1 竞赛性 体育和运动,既有竞赛方式,也有非竞赛方式。对体育来说,竞 争或竞赛不见得是理想的手段和方法。把竞赛说成是体育的本质,恐 怕是不妥当的。 4.5 技能性 在体育运动实践中,无论是提高运动能力,还是增强体质、增进 健康,都需要学习并掌握一定的运动技术、技能。竞技运动是以“客

体的人的运动”去愉悦他人,不符合教育是强调以“主体的人的活动”达到个体社会化和社会个性化目的的本质。所以,技能性这个特点在体育和运动中的分量是不同的。4.6娱乐性4.7社会性体育是提升人的健康意识和水平的实践活动。只要是人的活动,就必然打上“社会”的烙印,具有“社会性”。[思考题]1如何运用逻辑学的法则给体育概念下定义?2如何分析和评价我国目前的体育概念问题?3.如何从体育属性分析体育概念的分类?4.什么是体育本质?5,为什么要从身心关系考察体育的本质?6.体育的多种属性与体育本质是什么关系?[参考文献][1]从体育的历史沿革和结构及整体性谈体育的概念与分类一一兼评“竞技不是体育”、“竞技与体育分开”席玉宝,天津体育学院学报,2002,02运用历史与现实、层次与类型以及系统的整体性对体育概念及其分类进行探讨,指出:体育是以身体练习和运动项目为基本手段,增强体质、促进人体全面发展、提高运动技术水平的一种社会文化活动。以其活动主体和目的为依据可分为:群众体育、学校体育、竞技体育三个组成部分。体育的方法手段、知识理论、场地器材是一体化的,竞技只是体育的一种活动形式和方法,将体育与竞技分开缺乏理论依据和实践基础[2]对体育概念研究的理性审视一一从思维方式转换到概念分析.郭道全,天津体育学院学报2008,01从转换体育概念研究的思维方式出发,进而探讨体育概念规定的多样性以及实然之”体育"与应然之"体育“的二重化现象,为体育基本理论研究提供新的思路。研究表明,把“体育“的概念及其意义作为分析

体的人的运动”去愉悦他人,不符合教育是强调以“主体的人的活 动”达到个体社会化和社会个性化目的的本质。所以,技能性这个特 点在体育和运动中的分量是不同的。 4.6 娱乐性 4.7 社会性 体育是提升人的健康意识和水平的实践活动。只要是人的活动, 就必然打上“社会”的烙印,具有“社会性”。 [思 考 题] 1.如何运用逻辑学的法则给体育概念下定义? 2.如何分析和评价我国目前的体育概念问题? 3.如何从体育属性分析体育概念的分类? 4.什么是体育本质? 5.为什么要从身心关系考察体育的本质? 6.体育的多种属性与体育本质是什么关系? [参考文献] [1]从体育的历史沿革和结构及整体性谈体育的概念与分类——兼评 “竞技不是体育”、“竞技与体育分开”.席玉宝,天津体育学院学 报,2002,02 运用历史与现实、层次与类型以及系统的整体性对体育概念及 其分类进行探讨 ,指出 :体育是以身体练习和运动项目为基本手段 , 增强体质、促进人体全面发展、提高运动技术水平的一种社会文化活 动。以其活动主体和目的为依据可分为 :群众体育、学校体育、竞技 体育三个组成部分。体育的方法手段、知识理论、场地器材是一体化 的 ,竞技只是体育的一种活动形式和方法 ,将体育与竞技分开缺乏理 论依据和实践基础 [2]对体育概念研究的理性审视——从思维方式转换到概念分析.郭道 全;,天津体育学院学报,2008,01 从转换体育概念研究的思维方式出发,进而探讨体育概念规定的 多样性以及实然之"体育"与应然之"体育"的二重化现象,为体育基本 理论研究提供新的思路。研究表明,把"体育"的概念及其意义作为分析

的重点有助于避开本质主义的追问方式及其困境。从不同角度或以不司标准去理解体育,必然导致“体育“概念规定的多样性。“体育“概念的二重化是一种潜在的方法论模式,体育人文社会科学中关于"体育"的概念规定,与其说是对于实然之体育的客观描述,不如说是关于应然之体育的某种理想建构。[3]说“家族相似”、体育语言和体育概念.韩丹,体育与科学,2007,04有几位学者研读了后现代语言哲学著作,提倡我们使用家族相似“之类的理论和方法来解决“体育语言“和“体育概念“的问题,这当然是不可行的,因为它混淆了体育的日常语言同专门语言的实用界限。[4]“体育”本体论(二)一体育概念批判.宋震昊,,南京体育学院学报(社会科学版),2006,03现行的体育概念都以“身体练习为基本手段”,实现“促进健康”、“为政治经济服务”等功能。它忽略了体育运动的执行主体人本身,而是把人当成物,把人体的运动当成工具,完成某种目的,这是“见物不见人”。虽然体育的概念是时代的产物,客观上刺激了体育的全球化发展,但在今天它只能使体育物化、异化的程度日益提高,“见物不见人”的现象越来越多、越演越烈。体育三元论即把体育分成竞技运动、身体锻炼、身体教育三部分,从本质上说是功能论。体育概念应该反映体育的本质,所以功能论不能长期在位,而应该明确体育的本体取而代之[5]关于体育概念与体育科学的辨析.高谊,体育学刊,2001,01对体育与竞技的概念及其科学体系进行分析和研究,是体育事业发展的需要。弄清楚体育与竞技的概念以及体育科学体系的内涵不仅有益于学术交流,而且还有助于推动和促进我国体育事业向广度和深度发展。体育是通过身体运动而进行的增强体质、促进人身心全面发展的教育。[6]体育概念研究中的两种“硬伤”一一从概念分析到转变思维方式兼与熊斗寅先生商椎.王学锋,体育与科学2004.06在对熊斗寅先生研究体育概念文章中的两种“硬伤”进行具体部剖析的基础上,强调指出,体育学者在进一步探讨体育概念时,应着重从分析材料和概念转向转变思维方式从而把体育学术研究提升为一种纯粹的知性活动[7]体育的概念、术语、定义之解说立论.张洪潭,西安体育学院学报,2006,04

的重点有助于避开本质主义的追问方式及其困境。从不同角度或以不 同标准去理解体育,必然导致"体育"概念规定的多样性。"体育"概念的 二重化是一种潜在的方法论模式,体育人文社会科学中关于"体育"的 概念规定,与其说是对于实然之体育的客观描述,不如说是关于应然之 体育的某种理想建构。 [3]说“家族相似”、体育语言和体育概念.韩丹;,体育与科学,2007,04 有几位学者研读了后现代语言哲学著作,提倡我们使用"家族相 似"之类的理论和方法,来解决"体育语言"和"体育概念"的问题,这当然 是不可行的,因为它混淆了体育的日常语言同专门语言的实用界限。 [4]“体育”本体论(二)——体育概念批判.宋震昊;,南京体育学院学报 (社会科学版),2006,03 现行的体育概念都以“身体练习为基本手段”,实现“促进健康”、 “为政治经济服务”等功能。它忽略了体育运动的执行主体——— 人本身,而是把人当成物,把人体的运动当成工具,完成某种目的,这是 “见物不见人”。虽然体育的概念是时代的产物,客观上刺激了体育的 全球化发展,但在今天它只能使体育物化、异化的程度日益提高,“见 物不见人”的现象越来越多、越演越烈。体育三元论即把体育分成竞 技运动、身体锻炼、身体教育三部分,从本质上说是功能论。体育概 念应该反映体育的本质,所以功能论不能长期在位,而应该明确体育的 本体取而代之。 [5]关于体育概念与体育科学的辨析.高谊,体育学刊,2001,01 对体育与竞技的概念及其科学体系进行分析和研究 ,是体育事 业发展的需要。弄清楚体育与竞技的概念以及体育科学体系的内涵 , 不仅有益于学术交流 ,而且还有助于推动和促进我国体育事业向广 度和深度发展。体育是通过身体运动而进行的增强体质、促进人身心 全面发展的教育。 [6]体育概念研究中的两种“硬伤”——从概念分析到转变思维方式 兼与熊斗寅先生商榷.王学锋,体育与科学,2004,06 在对熊斗寅先生研究体育概念文章中的两种“硬伤”进行具体 剖析的基础上 ,强调指出 ,体育学者在进一步探讨体育概念时 ,应着 重从分析材料和概念 ,转向转变思维方式 ,从而把体育学术研究提升 为一种纯粹的知性活动。 [7]体育的概念、术语、定义之解说立论.张洪潭;,西安体育学院学 报,2006,04

体育概念的属性是人的肢体活动,其种差是强化体能和非生产性。体育一词本身就是最具涵盖性且最适宜的专用术语而身体教育一词则是整脚的汉语。体育的定义应是旨在强化体能的非生产性肢体活动。[8]体育概念的辩证逻辑属性.姜健;孟凡强;,体育文化导刊,2007,01文章基于证逻辑的概念认识方法出发,探讨中日两国体育概念的变迁,认为我国的体育概念具有“历史概念类集”的辩证逻辑属性并具有如下逻辑学特征第一,体育概念是一个与时空坐标相对应的有序的概念体系;第二,这一概念体系中的每一个概念均对应某一特定的历史阶段;第三,体育概念的运动和发展是渐进的、有序的而非突变研究体育概念既要结合体育实践的发展,又要探讨“体育”一词的起源和发展变化,其研究的难点在于揭示不同时期体育概念之间的有序过渡及其原因。[9]关于体育概念界定的哲学反思.熊文;张尚晏;体育学刊,2007,01从哲学的视角对体育概念的界定进行探讨。以往对体育界定的若干基点包括属性论,功能(作用)、目的论,属概念定位以往体育概念界定的主要问题表现为:“身体活动”的模糊性和体育实践的扩大化,体育功能(作用)、自的的无法定位属概念的不确切。体育概念界定的影响因素有:(项目包涵的社会实践性、社会性和“运动”性、民族性和地域性、历史性和时代性。体育概念界定的原则和方法包括多维性广义性和狭义性、正式性和非正式性[10]析近代中国体育概念的形成与发展.张伟蔡学俊:南京体育学院学报(社会科学版),2007,01体育是一种特有的社会现象,它随着社会的产生而产生,社会的发展而发展,所以体育概念的内涵和外延不是永恒不变的。体育这个概念从它的产生到现在,特别是二十世纪初,其内涵和外延发生了很大的变化,体育概念的外延扩大,标志着体育概念发展变化的过程[11]论体育本质的双重性.唐宏贵;赵高彩;卫才胜;黄细渭;王晓敏;体育文化导刊,2008,04体育的本质是指体育区别于其他事物的特殊的矛盾或方面。充分认识体育本质的双重性,才能更深刻地把握体育的本质。体育本质的自然性在于生物改造性,体育本质的社会性在于娱乐性和竞争性,体育的本质是自然属性与社会属性的统一。正是体育的本质力量决定了体育的社会地位和未来发展

体育概念的属性是人的肢体活动,其种差是强化体能和非生产 性。体育一词本身就是最具涵盖性且最适宜的专用术语,而身体教育 一词则是蹩脚的汉语。体育的定义应是,旨在强化体能的非生产性肢 体活动。 [8]体育概念的辩证逻辑属性.姜健;孟凡强;,体育文化导刊,2007,01 文章基于辩证逻辑的概念认识方法出发,探讨中日两国体育概念 的变迁,认为我国的体育概念具有“历史概念类集”的辩证逻辑属性, 并具有如下逻辑学特征第一,体育概念是一个与时空坐标相对应的、 有序的概念体系;第二,这一概念体系中的每一个概念均对应某一特定 的历史阶段;第三,体育概念的运动和发展是渐进的、有序的而非突变。 研究体育概念既要结合体育实践的发展,又要探讨“体育”一词的起 源和发展变化,其研究的难点在于揭示不同时期体育概念之间的有序 过渡及其原因。 [9]关于体育概念界定的哲学反思.熊文;张尚晏;,体育学刊,2007,01 从哲学的视角对体育概念的界定进行探讨。以往对体育界定的若 干基点包括属性论,功能(作用)、目的论,属概念定位;以往体育概念界 定的主要问题表现为:“身体活动”的模糊性和体育实践的扩大化,体 育功能(作用)、目的的无法定位,属概念的不确切。体育概念界定的影 响因素有:(项目包涵的)社会实践性、社会性和“运动”性、民族性和 地域性、历史性和时代性。体育概念界定的原则和方法包括多维性、 广义性和狭义性、正式性和非正式性。 [10]析近代中国体育概念的形成与发展.张伟;蔡学俊;,南京体育学院 学报(社会科学版),2007,01 体育是一种特有的社会现象,它随着社会的产生而产生,社会的发 展而发展,所以体育概念的内涵和外延不是永恒不变的。体育这个概 念从它的产生到现在,特别是二十世纪初,其内涵和外延发生了很大的 变化,体育概念的外延扩大,标志着体育概念发展变化的过程。 [11]论体育本质的双重性.唐宏贵;赵高彩;卫才胜;黄细渭;王晓敏;,体育 文化导刊,2008,04 体育的本质是指体育区别于其他事物的特殊的矛盾或方面。充分 认识体育本质的双重性,才能更深刻地把握体育的本质。体育本质的 自然性在于生物改造性,体育本质的社会性在于娱乐性和竞争性,体育 的本质是自然属性与社会属性的统一。正是体育的本质力量,决定了 体育的社会地位和未来发展

[12]分庭抗拒还是和平对话一一体育本质功能两种表述的社会学审视.田卫征;杜建康,体育文化导刊,2007,04对体育本质功能的表述向来有着多重注解,基于“增强体质”位居理论研究的庙堂之高,而“抵制衰退”则是低姿态趋进这一假设。文章在“关注个体现象,彰显人本特色”和“单个个体构成和谐运作的社会”的前提下,对两种观点“分庭抗拒还是和平对话”这一社会学意味极浓的疑问进行了深入探讨

[12]分庭抗拒还是和平对话——体育本质功能两种表述的社会学审 视.田卫征;杜建康;,体育文化导刊,2007,04 对体育本质功能的表述向来有着多重注解,基于“增强体质”位居 理论研究的庙堂之高,而“抵制衰退”则是低姿态趋进这一假设。文 章在“关注个体现象,彰显人本特色”和“单个个体构成和谐运作的 社会”的前提下,对两种观点“分庭抗拒还是和平对话”这一社会学 意味极浓的疑问进行了深入探讨

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《体育学概论》课程教学资源(学习指导)第三章 体育目的.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(学习指导)第四章 体育手段.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(学习指导)第二章 体育功能.doc

- 《体育学概论》课程教学大纲 Physical education conspectus.pdf

- 《排球》课程教学课件(PPT讲稿)排球概述.ppt

- 《排球》课程教学课件(PPT讲稿)排球竞赛规则与裁判方法.ppt

- 《排球》课程教学课件(PPT讲稿)排球技术与战术.ppt

- 《排球》课程教学课件(PPT讲稿)排球技术.ppt

- 《排球》课程教学课件(PPT讲稿)软式排球运动.ppt

- 《排球》课程教学课件(PPT讲稿)排球教师技能与教法篇.ppt

- 《排球》课程教学课件(PPT讲稿)裁判规则.ppt

- 《排球》课程教学课件(PPT讲稿)2011年排球裁判的规则和手势.ppt

- 《排球》课程教学课件(PPT讲稿)排球战术教学 VOLLEYBALL TACTICS.ppt

- 《排球》课程教学课件(PPT讲稿)排球场地器材.ppt

- 《排球》课程教学课件(PPT讲稿)排球基本技术分类与分析.ppt

- 《排球》课程教学课件(PPT讲稿)排球运动员体能训练.ppt

- 《排球》课程教学课件(普修教案)jiaoan1.doc

- 《排球》课程教学课件(普修教案)jiaoan2.doc

- 《排球》课程教学课件(普修教案)jiaoan3.doc

- 《排球》课程教学课件(普修教案)jiaoan4.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(学习指导)第五章 体育科学.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(学习指导)第六章 体育过程.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(学习指导)第八章 体育体制.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(学习指导)第七章 体育文化.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(学习指导)第九章 体育发展趋势.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(学习指导)引论.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(讲稿)第三章 我国体育目的.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(讲稿)引论.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(讲稿)第一章 体育概念.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(讲稿)第二章 体育功能.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(讲稿)第五章 体育科学.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(讲稿)第七章 体育文化.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(讲稿)第六章 体育过程.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(讲稿)第九章 体育发展趋势.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(讲稿)第四章 体育手段.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(讲稿)第八章 体育体制.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(教案)第三章 体育目的.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(教案)第一章 体育概念.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(教案)第二章 体育功能.doc

- 《体育学概论》课程教学资源(教案)第四章 体育体制.doc