《动物微生物与免疫学》课程教学资源(讲稿)第七章 超敏感反应

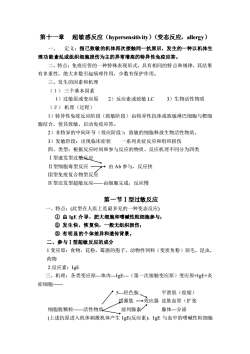

第十一章超敏感反应(hypersensitivity)(变态反应,allergy)一、定义:指已致敏的机体再次接触同一抗原后,发生的一种以机体生理功能紊乱或组织细胞损伤为主的异常增高的特异性免疫应答。二、特点:免疫应答的一种特殊表现形式,具有相同的特点和规律,其结果有多重性,绝大多数引起病理作用,少数有保护作用。三、发生的因素和机理(1)三个基本因素1)过敏原或变应原22)反应素或致敏LC3)生物活性物质(2)机理(过程)1)特异性免疫反应阶段(致敏阶段):由特异性抗体或致敏淋巴细胞与靶细胞结合,使其致敏,启动免疫应答。2)非特异的中间环节(效应阶段):致敏的细胞释放生物活性物质3)发敏阶段:出现临床症状一系列炎症反应和组织损伤四、类型:根据反应时间和参与反应的物质、反应机理不同分为四类1型速发型过敏反应Ⅱ型细胞毒型反应由Ab参与,反应快-IⅢI型免疫复合物型反应IV型迟发型超敏反应一一由细胞完成,反应慢第一节I型过敏反应一、特点:(此型在人医上是最多见的一种变态反应)①由IgE介导,肥大细胞和嗜碱性粒细胞参与;②发生快,恢复快,一般无组织损伤:③有明显的个体差异和遗传背景。二、参与I型超敏反应的成分1.变应原:食物,花粉,霉菌的孢子,动物性饲料(变质鱼粉)羽毛,昆虫,药物2.反应素:IgE三、机理:各类变应原一体内一IgE一(第一次接触变应原)变应原+IgE+炎症细胞—平滑肌(收缩)5羟色胺、缓激肽一效应器皮肤血管(扩张前列腺素细胞脱颗粒一活性物质之腺体一分泌(上述抗原进入机体刺激机体产生IgE(反应素),IgE与血中的嗜碱性粒细胞

第十一章 超敏感反应(hypersensitivity)(变态反应,allergy) 一、 定义:指已致敏的机体再次接触同一抗原后,发生的一种以机体生 理功能紊乱或组织细胞损伤为主的异常增高的特异性免疫应答。 二、特点:免疫应答的一种特殊表现形式,具有相同的特点和规律,其结果 有多重性,绝大多数引起病理作用,少数有保护作用。 三、发生的因素和机理 (1) 三个基本因素 1)过敏原或变应原 2)反应素或致敏 LC 3)生物活性物质 (2) 机理(过程) 1)特异性免疫反应阶段(致敏阶段):由特异性抗体或致敏淋巴细胞与靶细 胞结合,使其致敏,启动免疫应答。 2)非特异的中间环节(效应阶段):致敏的细胞释放生物活性物质。 3)发敏阶段:出现临床症状 一系列炎症反应和组织损伤 四、类型:根据反应时间和参与反应的物质、反应机理不同分为四类 Ⅰ型速发型过敏反应 Ⅱ型细胞毒型反应 由 Ab 参与,反应快 Ⅲ型免疫复合物型反应 Ⅳ型迟发型超敏反应——由细胞完成,反应慢 第一节Ⅰ型过敏反应 一、特点:(此型在人医上是最多见的一种变态反应) ① 由 IgE 介导,肥大细胞和嗜碱性粒细胞参与; ② 发生快,恢复快,一般无组织损伤; ③ 有明显的个体差异和遗传背景。 二、参与Ⅰ型超敏反应的成分 1.变应原:食物,花粉,霉菌的孢子,动物性饲料(变质鱼粉)羽毛,昆虫, 药物 2.反应素:IgE 三、机理:各类变应原—体内—IgE—(第一次接触变应原)变应原+IgE+炎 症细胞—— 5—羟色胺 平滑肌(收缩) 缓激肽 效应器 皮肤血管(扩张 细胞脱颗粒——活性物质 前列腺素 腺体—分泌 (上述抗原进入机体刺激机体产生 IgE(反应素),IgE 与血中的嗜碱性粒细胞

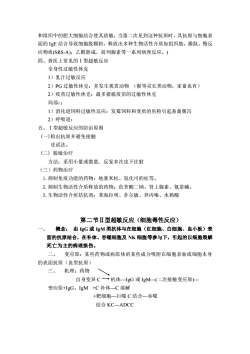

和组织中的肥大细胞结合使其致敏,当第二次见到这种抗原时,其抗原与细胞表面的IgE结合导致细胞脱颗粒,释放出多种生物活性介质如组织胺,激肽,慢反应物质(SRS-A),乙酰胆咸,前列腺素等一系列病理反应。)四、兽医上常见的I型超敏反应全身性过敏性休克1)乳汁过敏反应2)PG过敏性休克:多发生观赏动物(猴等灵长类动物,家畜也有)2)疫苗过敏性休克:最多猪瘟疫苗的过敏性休克局部::1)消化道饲料过敏性反应:发霉饲料和变质的鱼粉引起畜禽腹泻2)呼吸道:五、I型超敏反应的防治原则(一)检出抗原并避免接触皮试法。(二)脱敏治疗方法:采用小量或微量,反复多次皮下注射(三)药物治疗1.抑制免疫功能的药物:地塞米松、氢化可的松等。2.抑制生物活性介质释放的药物:色苷酸二钠、肾上腺素、氨茶碱。3.生物活性介质拮抗剂:苯海拉明、扑尔敏、异丙嗪、水杨酸第二节Ⅱ型超敏反应(细胞毒性反应)概念:由IgG或IgM类抗体与在细胞(红细胞、白细胞、血小板)表一、面的抗原结合,在补体、吞噬细胞及NK细胞等参与下,引起的以细胞裂解死亡为主的病理损伤。二、变应原:某些药物或病原体的某些成分吸附在细胞表面或细胞本身的表面抗原(血型抗原)三、机理:药物/自身变异C→机体IgG或IgM(二次接触变应原)变应原+IgG、IgM+C补体—C溶解+靶细胞一巨噬C结合一吞噬结合KC—ADCC

和组织中的肥大细胞结合使其致敏,当第二次见到这种抗原时,其抗原与细胞表 面的 IgE 结合导致细胞脱颗粒,释放出多种生物活性介质如组织胺,激肽,慢反 应物质(SRS-A),乙酰胆咸,前列腺素等一系列病理反应。) 四、兽医上常见的Ⅰ型超敏反应 全身性过敏性休克 1)乳汁过敏反应 2)PG 过敏性休克:多发生观赏动物 (猴等灵长类动物,家畜也有) 2)疫苗过敏性休克:最多猪瘟疫苗的过敏性休克 局部:: 1)消化道饲料过敏性反应:发霉饲料和变质的鱼粉引起畜禽腹泻 2)呼吸道: 五、Ⅰ型超敏反应的防治原则 (一)检出抗原并避免接触 皮试法。 (二) 脱敏治疗 方法:采用小量或微量, 反复多次皮下注射 (三)药物治疗 1.抑制免疫功能的药物:地塞米松、氢化可的松等。 2.抑制生物活性介质释放的药物:色苷酸二钠、肾上腺素、氨茶碱。 3.生物活性介质拮抗剂:苯海拉明、扑尔敏、异丙嗪、水杨酸 第二节Ⅱ型超敏反应(细胞毒性反应) 一、 概念: 由 IgG 或 IgM 类抗体与在细胞(红细胞、白细胞、血小板)表 面的抗原结合,在补体、吞噬细胞及 NK 细胞等参与下,引起的以细胞裂解 死亡为主的病理损伤。 二、 变应原:某些药物或病原体的某些成分吸附在细胞表面或细胞本身 的表面抗原(血型抗原) 三、 机理:药物 自身变异 C 机体—IgG 或 IgM—(二次接触变应原)— 变应原+IgG、IgM +C 补体—C 溶解 +靶细胞—巨噬 C 结合—吞噬 结合 KC—ADCC

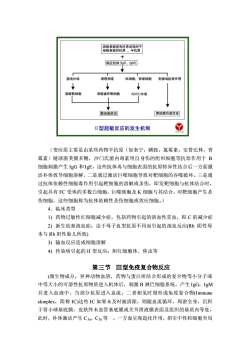

细胞表面固有抗原或吸附于细胞表面的抗原、半抗原+相应抗体(IgG、IgM)V1激活补体调理吞噬NK细胞、吞噬细胞刺激或阻断作用+1+吞噬破坏靶细胞溶解靶细胞ADCC作用V靶细胞损伤靶细胞功能改变Ⅱ型超敏反应的发生机制(变应原主要是由某些药物半抗原(如奎宁,磺胺,氯霉素,安替比林,青霉素)链球菌荚膜多糖,沙门氏菌内毒素用自身伤的组织细胞等抗原作用于B细胞刺激产生IgG和IgE,这些抗体再与细胞表面的抗原特异性结合后一方面激活补体致导细胞溶解,二是通过激活巨噬细胞导致对靶细胞的吞噬破环。三是通过抗体依赖性细胞毒作用引起靶细胞的溶解或杀伤,即发靶细胞与抗体结合时,引起具有FC受体的多数白细胞,巨噬细胞及K细胞与其结合,对靶细胞产生杀伤细胞,这些细胞称为抗体依赖性杀伤细胞或效应细胞。)4.临床类型1)药物过敏性红细胞减少症,包括药物引起的溶血性贫血,粒C的减少症2)新生幼畜溶血症:由于母子血型抗原不同而引起的溶血反应(Rh阴性母本与Rh阳性胎儿所致)3)输血反应造成细胞溶解4)传染病引起的II型反应:附红细胞体、焦虫等第三节Ⅲ型免疫复合物反应(微生物成分,异种动物血清,药物与蛋白质结合形成的复合物等小分子或中等大小的可溶性抗原物质进入机体后,刺激B淋巴细胞系统,产生IgG,IgM并进入血液中,当部分抗原进入血流,二者相见时则形成免疫复合物(Immuneckmplex,简称IC)这些IC如果未及时被清除,则随血流循环,周游全身,沉积于肾小球基底膜,皮肤终未血管基底膜或关节滑液膜表面及组织的基质内等处,此时,补体激活产生C3a,C5a等,一方面呈现趋化作用,招引中性粒细胞至局

(变应原主要是由某些药物半抗原(如奎宁,磺胺,氯霉素,安替比林,青 霉素)链球菌荚膜多糖,沙门氏菌内毒素用自身伤的组织细胞等抗原作用于 B 细胞刺激产生 IgG 和 IgE,这些抗体再与细胞表面的抗原特异性结合后一方面激 活补体致导细胞溶解,二是通过激活巨噬细胞导致对靶细胞的吞噬破坏。三是通 过抗体依赖性细胞毒作用引起靶细胞的溶解或杀伤,即发靶细胞与抗体结合时, 引起具有 FC 受体的多数白细胞,巨噬细胞及 K 细胞与其结合,对靶细胞产生杀 伤细胞,这些细胞称为抗体依赖性杀伤细胞或效应细胞。) 4.临床类型 1) 药物过敏性红细胞减少症,包括药物引起的溶血性贫血,粒 C 的减少症 2) 新生幼畜溶血症:由于母子血型抗原不同而引起的溶血反应(Rh 阴性母 本与 Rh 阳性胎儿所致) 3) 输血反应造成细胞溶解 4) 传染病引起的 II 型反应:附红细胞体、焦虫等 第三节 Ⅲ型免疫复合物反应 (微生物成分,异种动物血清,药物与蛋白质结合形成的复合物等小分子或 中等大小的可溶性抗原物质进入机体后,刺激 B 淋巴细胞系统,产生 IgG,IgM 并进入血液中,当部分抗原进入血流,二者相见时则形成免疫复合物(Immune ckmplex,简称 IC)这些 IC 如果未及时被清除,则随血流循环,周游全身,沉积 于肾小球基底膜,皮肤终未血管基底膜或关节滑液膜表面及组织的基质内等处, 此时,补体激活产生 C3a,C5a 等 ,一方面呈现趋化作用,招引中性粒细胞至局

部,吞噬IC在吞噬过程中释放溶酶体酶,引起局部组织细胞溶解坏死。另一方面呈现过敏毒素作用,使嗜碱性粒细胞及肥大细胞脱粒,释放组织胺及5-羟色胺等血管活性物质,促使血管通透性增加,引起组织局部浸润,水溃血栓,缺血,淤血最衙导致组织坏死,此即全身免疫复合物性疾病由于损伤血管又称血管型。2。局部免疫复合物变态反应(Arthus反应)当给已致敏的动物皮内注射相同抗原时,在16小时内出现注射局部炎症反应,表现水肿,出血坏死和溃疡,此种称为Arthus反应或局部过敏性坏死反应,为Ⅲ型变态反应的代表之一。Arthus反应机理是:致敏的机体含有大量循环抗体,当再次注射抗原时,抗原成分由皮下渗入血管,而抗体由血管室向外扩散,两者在血管室相见形成免疫复合物,并激活补体导致炎性细胞浸润,在吞噬复合物时释放溶酶体酶造成血管损伤,组织水肿坏死和溃疡。)一、概念血液循环中的可溶性抗原与相应的抗体(IgG、IgM类)结合形成中等大小可溶性免疫复合物沉积于局部或全身毛细血管基底膜后,通过激活补体,并在血小板、中性粒细胞等其它细胞的参与下,引起组织损伤的过程。1.特点1)由补体参与的免疫复合物在局部血管引起的C浸润2)变应原绝大多数是与微生物的某些成分,异种动物血清药物等结合的复合物,复合物都是小分子物质或中等大小可溶性物质,可避免巨噬C的吞噬3)反应素:IgG,IgM二、机理:产生刺激+机体+抗体(IgG、IgM、IgA)可溶性抗原免疫复合物中等大小可溶性复合物小分子可溶性免疫复合物大分子不溶性免疫复合物+++肾小球滤过排出香噬细胞吞噬消除沉积于毛细血管基底膜(促进免疫复合物)(促进免疫复合物)(嵌于内皮细胞间)结合并激活补体系统(嵌于内皮细胞间T嗜碱性粒细胞血小板C3a、C5a、C3b和肥大细胞+1释放血管活性胺中性粒细胞浸润凝血系统释放血管活性胺Y+★+血管内皮细胞间隙增大吞噬免疫复合物血小板聚集血管内皮细胞间隙增大++++血管通透性增加释放溶酶体酶微血栓形成血管通透性增加KK水肿组织损伤部缺血、出血尿肿局部或全身免疫复合物瘤Ⅲ型超敏反应的发生机制一机体局部IgG+IgM一(二次接触)Ab+Ag(中等分子)一血流Ag

部,吞噬 IC 在吞噬过程中释放溶酶体酶,引起局部组织细胞溶解坏死。另一方 面呈现过敏毒素作用,使嗜碱性粒细胞及肥大细胞脱粒,释放组织胺及 5-羟色胺 等血管活性物质,促使血管通透性增加,引起组织局部浸润,水溃血栓,缺血, 淤血最衙导致组织坏死,此即全身免疫复合物性疾病由于损伤血管又称血管 型。 2。局部免疫复合物变态反应(Arthus 反应)当给已致敏的动物皮内注射相同抗原 时,在 1~6 小时内出现注射局部炎症反应,表现水肿,出血坏死和溃疡,此种称 为 Arthus 反应或局部过敏性坏死反应,为Ⅲ型变态反应的代表之一。Arthus 反 应机理是:致敏的机体含有大量循环抗体,当再次注射抗原时,抗原成分由皮下 渗入血管,而抗体由血管室向外扩散,两者在血管室相见形成免疫复合物,并激 活补体导致炎性细胞浸润,在吞噬复合物时释放溶酶体酶造成血管损伤,组织水 肿坏死和溃疡。) 一、 概念 血液循环中的可溶性抗原与相应的抗体(IgG、IgM 类)结合形成中等大 小可溶性免疫复合物沉积于局部或全身毛细血管基底膜后,通过激活补体,并 在血小板、中性粒细胞等其它细胞的参与下,引起组织损伤的过程。 1. 特点 1)由补体参与的免疫复合物在局部血管引起的 C 浸润 2)变应原绝大多数是与微生物的某些成分,异种动物血清药物等结合的复合物,复合物都是小分子物 质或中等大小可溶性物质,可避免巨噬 C 的吞噬 3)反应素:IgG,IgM 二、机理: Ag——机体局部——IgG+IgM—(二次接触)Ab+Ag(中等分子)——血流

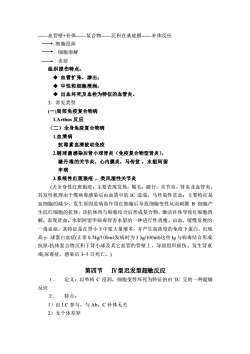

一血管壁+补体一复合物一沉积在基底膜补体反应→细胞浸润→细胞溶解→炎症组织损伤特点:→血管扩张、渗出;中性粒细胞浸润;→出血坏死及血栓为特征的血管炎。3.常见类型(一)局部免疫复合物病1.Arthus反应(二)全身免疫复合物病1.血清病抗毒素血清被动免疫2.链球菌感染后肾小球肾炎(免疫复合物型肾炎),猪丹毒的关节炎,心内膜炎,马传贫,水貂阿留申病3.系统性红斑狼疮,类风湿性关节炎(犬全身性红斑狼疮:主要表现发热,脱毛,跛行,关节炎。肾炎及血管炎其发性机理由于慢病毒感染后由血清中的IC造成。马传染性贫血:主要特征是血细胞的减少,发生原因是病毒作用红细胞后导致细胞变性从而刺激B细胞产生抗红细胞的抗体,该抗体再与细胞结合后形成复合物,激活补体导致红细胞溶解,表现贫血。水貂阿留申病毒侵害水貂的一种进行性消瘦,出血,缓慢发展的一毒血症,其特征是在肾小下中浆大量增多,并产生高浓度的免疫下蛋白,出现高-球蛋白血症(正常0.74g/100ml发病时为3.5g/100ml)这些Ig与病毒结合形成抗原-抗体复合物沉积于肾小球及其它血管的管壁上,导致组织损伤,发生肾衰竭,尿毒症,感染后3~5日死亡。)第四节IV型迟发型超敏反应1.定义:以单核C浸润,细胞变性坏死为特征的由TC完的一种超敏反应2.特点:1)由LC参与,与Ab,C补体无关2)无个体差异

——血管壁+补体——复合物——沉积在基底膜——补体反应 细胞浸润 细胞溶解 炎症 组织损伤特点: ◆ 血管扩张、渗出; ◆ 中性粒细胞浸润; ◆ 出血坏死及血栓为特征的血管炎。 3.常见类型 (一)局部免疫复合物病 1.Arthus 反应 (二)全身免疫复合物病 1.血清病 抗毒素血清被动免疫 2.链球菌感染后肾小球肾炎(免疫复合物型肾炎), 猪丹毒的关节炎,心内膜炎,马传贫 ,水貂阿留 申病 3.系统性红斑狼疮 ,类风湿性关节炎 (犬全身性红斑狼疮:主要表现发热,脱毛,跛行,关节炎。肾炎及血管炎, 其发性机理由于慢病毒感染后由血清中的 IC 造成。马传染性贫血:主要特征是 血细胞的减少,发生原因是病毒作用红细胞后导致细胞变性从而刺激 B 细胞产 生抗红细胞的抗体,该抗体再与细胞结合后形成复合物,激活补体导致红细胞溶 解,表现贫血。水貂阿留申病毒侵害水貂的一种进行性消瘦,出血,缓慢发展的 一毒血症,其特征是在肾小下中浆大量增多,并产生高浓度的免疫下蛋白,出现 高 γ- 球蛋白血症(正常 0.74g/100ml发病时为 3.5g/100ml)这些 Ig 与病毒结合形成 抗原-抗体复合物沉积于肾小球及其它血管的管壁上,导致组织损伤,发生肾衰 竭,尿毒症,感染后 3~5 日死亡。) 第四节 Ⅳ型迟发型超敏反应 1. 定义:以单核 C 浸润,细胞变性坏死为特征的由 TC 完的一种超敏 反应 2. 特点: 1)由 LC 参与,与 Ab,C 补体无关 2)无个体差异

3)反应迟缓,一般需6~72h出现4)具双重性,保护与损伤同时存在3:原理:与C免疫基本一致,但比正常反应强烈本型的发生原理与细胞免疫反应基本一致,不过反应比较,可导致组织损伤。反应由T细胞所导,当致敏T细胞与再次进入的相应抗或靶细胞接触后,可转变为直接破坏靶细胞的杀伤细胞(T)或成为生成淋巴因子的效应细胞,产生淋巴因子导致一系列炎症应答。由上述机理可见,IV型变态反应所引起的免疫损伤与细胞免疫的免疫保护作用往往伸殖出现,同时并存,只是反应的强弱程度用作用对象不同而发生转化当抗原为病原微生物时,适当的细胞免疫反应,可有利于限制和清除病原微生物,又不致于造成组织严重损伤,从而起到免疫保护作用,若反应强烈,超过正常,则可造成组织损伤,成为变态反应性疾病。4:临床类型1)传染性变态反应一由病原微生物及其产物在传染过程中引起的以C浸润为主的变态反应(这种反应是机体对病原微生物免疫应答为表现,如一个动物对某种病原存在变种反应,表明机体已受到该病原的感染,同时还表明机体已有免疫病应答,获得了对该病原的免疫力,根据这一原理,利用传染性变态反应可以诊断某些传染病及检测机体的细胞免疫状况。例如兽医广泛使用的结核菌素,鼻疽菌素检查牛,和马有无感染结核和马鼻疽,已成为一种法定的常规检疫方法,这种用细菌的水解物制成的具有抗原性而无致病性的诊断液,给家畜点眼或皮内注射后,如家畜已被结核菌或鼻疱杆菌感染,则接种后6~72小时部位出现明显的炎症反应,从而确定该定畜是否是感染病畜(肿瘤患者的细胞免疫功能低下,用结核菌素皮内注射时很少出现阳性,但当切除肿瘤后,可使细胞免疫功能恢复或增强,对结核菌素的反应性大提高,因此用结核菌素试验,可作为检测肿瘤近期疗效的一次参考指标。如果给结核菌阳性患者误抗种了BCG(卡介苗)可能会导致结核病灶的活化,液化,出现较强的变态反应,但同时也加强了对体内结核杆菌的消灭。)意义:(1)表现出机体对病原微生物的免疫应答(2)表现机体已具有某种病原微生物的感染利用上述意义可用IV(1)诊断某些传染病(2)判断动物的C免疫应答能力2)接触性皮炎:动物进行某些注射时(是一种经皮肤致敏而引起的V型超敏感反应,致敏物质常为小分子半抗原,如药物,染料等,在奶牛中最常见的

3)反应迟缓,一般需 6~72h 出现 4)具双重性,保护与损伤同时存在 3. 原理:与 C 免疫基本一致,但比正常反应强烈 本型的发生原理与细胞免疫反应基本一致,不过反应比较,可导致组织损伤。 反应由 T 细胞所导,当致敏 T 细胞与再次进入的相应抗或靶细胞接触后,可转 变为直接破坏靶细胞的杀伤细胞(Tc) 或成为生成淋巴因子的效应细胞,产生淋巴 因子导致一系列炎症应答。 由上述机理可见,Ⅳ型变态反应所引起的免疫损伤与细胞免疫的免疫保护作 用往往伸殖出现,同时并存,只是反应的强弱程度用作用对象不同而发生转化, 当抗原为病原微生物时,适当的细胞免疫反应,可有利于限制和清除病原微生物, 又不致于造成组织严重损伤,从而起到免疫保护作用,若反应强烈,超过正常, 则可造成组织损伤,成为变态反应性疾病。 4. 临床类型 1) 传染性变态反应—由病原微生物及其产物在传染过程中引起的以 C 浸润为主的变态反应(这种反应是机体对病原微生物免疫应答为表现,如一个动 物对某种病原存在变种反应,表明机体已受到该病原的感染,同时还表明机体已 有免疫病应答,获得了对该病原的免疫力,根据这一原理,利用传染性变态反应 可以诊断某些传染病及检测机体的细胞免疫状况。例如兽医广泛使用的结核菌 素,鼻疽菌素检查牛,和马有无感染结核和马鼻疽,已成为一种法定的常规检疫 方法,这种用细菌的水解物制成的具有抗原性而无致病性的诊断液,给家畜点眼 或皮内注射后,如家畜已被结核菌或鼻疱杆菌感染,则接种后 6~72 小时部位出 现明显的炎症反应,从而确定该定畜是否是感染病畜(肿瘤患者的细胞免疫功能 低下,用结核菌素皮内注射时很少出现阳性,但当切除肿瘤后,可使细胞免疫功 能恢复或增强,对结核菌素的反应性大提高,因此用结核菌素试验,可作为检测 肿瘤近期疗效的一次参考指标。如果给结核菌阳性患者误抗种了 BCG(卡介苗), 可能会导致结核病灶的活化,液化,出现较强的变态反应,但同时也加强了对体 内结核杆菌的消灭。) 意义: (1)表现出机体对病原微生物的免疫应答 (2)表现机体已具有某种病原微生物的感染 利用上述意义可用 IV(1)诊断某些传染病(2)判断动物的 C 免疫应答能 力 2) 接触性皮炎:动物进行某些注射时(是一种经皮肤致敏而引起的Ⅳ型 超敏感反应,致敏物质常为小分子半抗原,如药物,染料等,在奶牛中最常见的

是使用碘,汞农药等物质引起的接触性皮炎,表现在接种后24小时局部出现红肿,硬结,水泡等)3)皮肤称植排斥反应(TC完成)三、变态反应的防治原则1:预防:1)为了解动物对某种药物是否敏感可进行皮内试验(如在皮内注射后10~30分钟出现皮肤红肿,隆起及硬结时为速发型反应,如在注射后1~3天出现上述变化者为迟发型变态反应。2)使用抗血清时,为减少血清过敏反应,可按小,中大剂量,依次注射,这样使体现内肥大C上的FC受体渐消耗避免过敏反应(也可先给动物注射牛乳,卡介苗,氯化钙,以增加细胞内C一AMP水平,阻止组胺胺的脱出,以进行如特异性脱敏。)3)在进行可能发生过敏反应的治疗时,要常备些抗过敏药。CA制剂,肾上腺素(AD)2.治疗:1)平缓效应的药物:AD(肾上腺素),葡萄糖酸钙2)抗介质的药物:扑尔敏,苯海拉明(与组胺竞争平滑肌受体)(静注或口服)3)抑制介质释放的物:色苷酸二钠,儿茶酚胺,(抑制咸性粒C和肥大细滴剂胞释放介质)4)抑制免疫活性的药物:糖皮质激素,地塞米松,强地松。(肌注)

是使用碘,汞农药等物质引起的接触性皮炎,表现在接种后 24 小时局部出现红 肿,硬结,水泡等) 3) 皮肤称植排斥反应(TC 完成) 三、变态反应的防治原则 1. 预防: 1)为了解动物对某种药物是否敏感可进行皮内试验(如在皮内注射后 10~30 分钟出现皮肤红肿,隆起及硬结时为速发型反应,如在注射后 1~3 天出现上述变 化者为迟发型变态反应。 2)使用抗血清时,为减少血清过敏反应,可按小,中大剂量,依次注射, 这样使体现内肥大 C 上的 FC 受体渐消耗避免过敏反应(也可先给动物注射牛乳, 卡介苗,氯化钙,以增加细胞内 C—AMP 水平,阻止组胺胺的脱出,以进行如 特异性脱敏。) 3)在进行可能发生过敏反应的治疗时,要常备些抗过敏药。CA 制剂,肾 上腺素(AD) 2. 治疗: 1)平缓效应的药物:AD(肾上腺素),葡萄糖酸钙 2)抗介质的药物:扑尔敏,苯海拉明(与组胺竞争平滑肌受体)(静注或口 服) 3)抑制介质释放的物:色苷酸二钠,儿茶酚胺,(抑制咸性粒 C 和肥大细 胞释放介质) 滴剂 4)抑制免疫活性的药物:糖皮质激素,地塞米松,强地松。(肌注)

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(讲稿)第三章 消毒、灭菌与兽医微生物实验室的生物安全.doc

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(讲稿)第四章 非特异性免疫应答.doc

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(讲稿)第四章 细菌的感染与致病机理.doc

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(讲稿)第五章 特异性免疫应答.doc

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(讲稿)第五章 微生物的遗传与变异.doc

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(讲稿)第一章 免疫系统.doc

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(讲稿)第二章 抗原 antigen.doc

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(讲稿)第二章 细菌的生长繁殖和生态.doc

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(讲稿)第八章 免疫检测.doc

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(讲稿)第二篇 兽医免疫学知识 第一章 诸论.doc

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(讲稿)第一章 细菌的形态与结构.doc

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(PPT课件)食品免疫学绪论 Food Immunology(石河子大学:马勋).ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(PPT课件)第二章 抗原(Antigen,Ag)、第三章 抗体(Antibody,Ab).ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(PPT课件)第四章 免疫应答(immune response).ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(PPT课件)第一章 免疫系统.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(PPT课件)第七章 抗原抗体反应及其在食品中的应用.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(PPT课件)第六章 食物与超敏反应.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(PPT课件)第五章 食源性感染免疫与免疫预防.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程实验指导(兽医微生物学课程实习指导).doc

- 《动物微生物与免疫学》课程教学大纲 Animal Microbiology & Immunology.doc

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(讲稿)第三章 抗体 antibody.doc

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(讲稿)第六章 细菌的分类与命名.doc

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(讲稿)第九章 免疫防治.doc

- 《动物微生物与免疫学》课程教学资源(PPT课件)微生物学与免疫学绪论.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程PPT教学课件(细菌学各论)第七章 分枝杆菌属 Mycobacterium.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程PPT教学课件(细菌学各论)第六章 革兰氏阳性产芽孢杆菌.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程PPT教学课件(细菌学各论)第三章 巴氏杆菌科及相关属.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程PPT教学课件(细菌学各论)第五章 革兰氏阳性无芽孢杆菌.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程PPT教学课件(细菌学各论)第一章 革兰氏阳性球菌.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程PPT教学课件(细菌学各论)第四章 革兰氏阴性需氧杆菌.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程PPT教学课件(细菌学各论)第二章 肠杆菌科(Enterobacteriaceae).ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程PPT教学课件(细菌学各论)细菌学各论.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程PPT教学课件(细菌学各论)细菌感染的检查方法.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程PPT教学课件(免疫学基础)免疫学基本概念.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程PPT教学课件(免疫学基础)第九章 免疫系统与免疫应答.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程PPT教学课件(免疫学基础)第八章 抗原与抗体.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程PPT教学课件(免疫学基础)第十一章 变态反应.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程PPT教学课件(免疫学基础)第十三章 免疫血清学技术.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程PPT教学课件(免疫学基础)第十二章 免疫调节与免疫遗传.ppt

- 《动物微生物与免疫学》课程PPT教学课件(免疫学基础)第十四章 免疫学的应用.ppt