《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第03章 非线性规划

第三章非线性规划 §1非线性规划 1.1非线性规划的实例与定义 如果目标函数或约束条件中包含非线性函数,就称这种规划问题为非线性规划问 一般说来,解非线性规划要比解线性规划问题因难得多。而且,也不象线性规划 一通用方法,非线性规划日前还没有适于各种问题的一般算法,各个方法都 有目已 下面 概 的阴出非线性规划数学模型的一般形式,介绍有关非线性提划的基本 例1(投资决策问题)某企业有n个项日可供选择投资,并且至少要对其中一个 项目投资。己知该企业拥有总资金A元,投资于第i=,n)个项目需花资金a,元 并预计可收益b元。试选择最佳投资方案。 解设投资决策变量为 x=人决定投资第个项目 0.决定不投资第个项目1=L,n 则投资总额为∑,x,投资总收益为∑bX。因为该公司至少要对一个项目投资,并 且总的投资金额不能超过总资金A,故有限制条件 另外,由于x,(i=1,.,n)只取值0或1,所以还有 x1-x)=0i=1.,n. 最佳投资方案应是投资额最小而总收益最大的方案,所以这个最佳投资决策问题归 结为总资金以及决策变量(取0或1)的限制条件下,极大化总收益和总投资之比。因 此,其数学模型为: 2 02aA x,(1-x,)=0,i=1,.,n. 上面例题是在一组笔式或不等式的约束下,求一个函数的最大值(或最小值)问 题,其中至少有一个非线性函数,这类问题称之为非线性规划问题。可概括为一般形式 min f(x) st.h,(x)s0,j=1,.,q (NP) g,(x)=0i=1.,p -32

-32- 第三章 非线性规划 §1 非线性规划 1.1 非线性规划的实例与定义 如果目标函数或约束条件中包含非线性函数,就称这种规划问题为非线性规划问 题。一般说来,解非线性规划要比解线性规划问题困难得多。而且,也不象线性规划有 单纯形法这一通用方法,非线性规划目前还没有适于各种问题的一般算法,各个方法都 有自己特定的适用范围。 下面通过实例归纳出非线性规划数学模型的一般形式,介绍有关非线性规划的基本 概念。 例 1 (投资决策问题)某企业有 n 个项目可供选择投资,并且至少要对其中一个 项目投资。已知该企业拥有总资金 A 元,投资于第i(i = 1,L,n) 个项目需花资金ai 元, 并预计可收益bi 元。试选择最佳投资方案。 解 设投资决策变量为 ⎩ ⎨ ⎧ = , 决定不投资第 个项目 决定投资第 个项目 i i xi 0 1, ,i = 1,L,n , 则投资总额为 ∑= n i i i a x 1 ,投资总收益为 ∑= n i i i b x 1 。因为该公司至少要对一个项目投资,并 且总的投资金额不能超过总资金 A ,故有限制条件 ∑= < ≤ n i ai xi A 1 0 另外,由于 x (i 1, ,n) i = L 只取值 0 或 1,所以还有 x (1 x ) 0, i 1, ,n. i − i = = L 最佳投资方案应是投资额最小而总收益最大的方案,所以这个最佳投资决策问题归 结为总资金以及决策变量(取 0 或 1)的限制条件下,极大化总收益和总投资之比。因 此,其数学模型为: ∑ ∑ = = = n i i i n i i i a x b x Q 1 1 max s.t. ∑= < ≤ n i ai xi A 1 0 x (1 x ) 0, i 1, ,n. i − i = = L 上面例题是在一组等式或不等式的约束下,求一个函数的最大值(或最小值)问 题,其中至少有一个非线性函数,这类问题称之为非线性规划问题。可概括为一般形式 min f (x) s.t. hj(x) ≤ 0, j = 1,L, q (NP) gi(x) = 0, i = 1,L, p

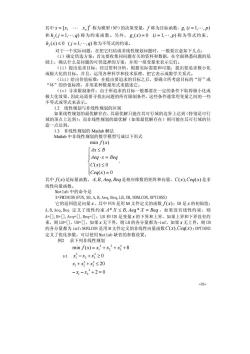

其中x=[x1.x」称为模型(NP)的决策变量,∫称为目标函数,g,(i=L,.,p) 和h,(U=1,.,q)称为约束函数。另外,g,(x)=0(=1,.,p)称为等式约束 h,(x)≤0U=L,.,q)称为不等式的约束 对于 问题,在把它归结成非线性规划问题时 可 上 ,么是问题的 追求目 过 或极大化的目 运用各种科学 据实际 和可 数提要求授小化 ()给出价值标准 “坏”的价值标准,并用某种数量形式来描述它 (v)寻求限制条件:由于所追求的目标一般都要在一定的条件下取得极小化或 极大化效果,因此还需要寻找出问题的所有限制条件,这些条件通常用变量之间的一些 不等式或等式来表示。 1.2 线性规划与非线性规划的区别 点达 达到》而非线性规划的优解只能在可行城的边界上 minf(x) AxsB Aea.x=Bec C(x)≤0 Ceg(x)=0 其中fx)是标量函数,A,B,Aeq,Beg是相应维数的矩阵和向量,C(x),Ceg(x)是非 线性向量函数 Matlab中的命令是 A-FMIN N(FU 是用M文件定义的函数f(x):X0是x的初始值 A,B,Aeq,Beq定义了线性约束A*X≤B,Aeg*X=Beg,如果没有线性约束,则 A=门,B=门,Aeq=门,Beq=:LB和B是变量x的下界和上界,如果上界和下界没有约 束,则LB,B=门,如果x无下界,则LB的各分量都为-if,如果x无上界,则B 的各分量都为inf:NONLCON是用M文件定义的非线性向量函数C(x),Ceq(x):OPTIONS 定义了优化参数,可以使用Matlab缺省的参数设置。 例2求下列非线性规划 min f(x)=x2+x++8 stx2-x2+x3≥0 X++写≤20 -x22+2=0 -3

-33- 其中 T n x [x x ] = 1 L 称为模型(NP)的决策变量,f 称为目标函数,gi (i = 1,L, p) 和 h ( j 1, ,q) j = L 称为约束函数。另外, gi(x) = 0 (i = 1,L, p) 称为等式约束, hj(x) ≤ 0 ( j = 1,L,q) 称为不等式的约束。 对于一个实际问题,在把它归结成非线性规划问题时,一般要注意如下几点: (i)确定供选方案:首先要收集同问题有关的资料和数据,在全面熟悉问题的基 础上,确认什么是问题的可供选择的方案,并用一组变量来表示它们。 (ii)提出追求目标:经过资料分析,根据实际需要和可能,提出要追求极小化 或极大化的目标。并且,运用各种科学和技术原理,把它表示成数学关系式。 (iii)给出价值标准:在提出要追求的目标之后,要确立所考虑目标的“好”或 “坏”的价值标准,并用某种数量形式来描述它。 (iv)寻求限制条件:由于所追求的目标一般都要在一定的条件下取得极小化或 极大化效果,因此还需要寻找出问题的所有限制条件,这些条件通常用变量之间的一些 不等式或等式来表示。 1.2 线性规划与非线性规划的区别 如果线性规划的最优解存在,其最优解只能在其可行域的边界上达到(特别是可行 域的顶点上达到);而非线性规划的最优解(如果最优解存在)则可能在其可行域的任 意一点达到。 1.3 非线性规划的 Matlab 解法 Matlab 中非线性规划的数学模型写成以下形式 min f (x) ⎪ ⎪ ⎩ ⎪ ⎪ ⎨ ⎧ = ≤ ⋅ = ≤ ( ) 0 ( ) 0 Ceq x C x Aeq x Beq Ax B , 其中 f (x)是标量函数, A, B, Aeq, Beq是相应维数的矩阵和向量,C(x),Ceq(x) 是非 线性向量函数。 Matlab 中的命令是 X=FMINCON(FUN,X0,A,B,Aeq,Beq,LB,UB,NONLCON,OPTIONS) 它的返回值是向量 x ,其中 FUN 是用 M 文件定义的函数 f (x);X0 是 x 的初始值; A,B,Aeq,Beq 定义了线性约束 A* X ≤ B, Aeq * X = Beq ,如果没有线性约束,则 A=[],B=[],Aeq=[],Beq=[];LB 和 UB 是变量 x 的下界和上界,如果上界和下界没有约 束,则 LB=[],UB=[],如果 x 无下界,则 LB 的各分量都为-inf,如果 x 无上界,则 UB 的各分量都为 inf;NONLCON 是用 M 文件定义的非线性向量函数C(x),Ceq(x) ;OPTIONS 定义了优化参数,可以使用 Matlab 缺省的参数设置。 例2 求下列非线性规划 min ( ) 8 2 3 2 2 2 f x = x1 + x + x + s.t. 0 2 2 3 2 x1 − x + x ≥ 20 3 3 2 x1 + x2 + x ≤ 2 0 2 − x1 − x2 + =

为2+2x=3 x1,x2,x3≥0 解(i)编写M文件funl.m定义目标函数 (i)编写M文件Eun2.m定义非线性约束条件 :不 x(2)+2*x(3)^2-3];号非线性等式约束 (ii)编写主程序文件example2.m如下: opti fun2',options) 就可以求得当x-0.5522,x2=1.2033,x=0.9478时,最小值y=10.6511。 1.4求解非线性规划的基本迭代格式 记(NP)的可行域为K】 若xeK,并且 f(x')sf(x,x∈K 则称x是(NP)的整体最优解,f(x)是NP)的整体最优值。如果有 f(x)<f(x)xeK,x≠x 则称x是(NP)的严格整体最优解,f(x)是NP)的严格整体最优值。 若x'∈K,并且存在x'的邻域N,(x),使 f(x)sf(x).VxeN (x')nK. 则称x是(NP)的局部最优解,f(x')是NP)的局部最优值。如果有 f(x')<f(x).VxeN;(x')nK 则称x是(NP)的严格局部最优解,f(x)是(NP)的严格局部最优值 函数为 非线性 不 而求出的最优解就是整 可行域上 的极值点,但却并不 定是整个可行域上的全局最优解 对于非线性规划模型NP),可以采用迭代方法求它的最优解。迭代方法的基本思 想是:从一个选定的初始点x°∈R”出发,按照某一特定的迭代规则产生 个占 {x},使得当{x}是有穷点列时,其最后一个点是NP)的最优解:当{x}是无穷点 列时,它有极限点,并且其极限点是NP)的最优解。 设x∈R”是某迭代方法的第k轮迭代点,x+∈R”是第k+1轮迭代点,记 x= (1) 这里14∈R,p∈R",p=1,并且p*的方向是从点x向着点x+的方向。式(I) 就是求解非线性规划模型(NP)的基本迭代格式。 -34

-34- 2 3 2 x2 + x3 = x1, x2 , x3 ≥ 0 解 (i)编写 M 文件 fun1.m 定义目标函数 function f=fun1(x); f=sum(x.^2)+8; (ii)编写M文件fun2.m定义非线性约束条件 function [g,h]=fun2(x); g=[-x(1)^2+x(2)-x(3)^2 x(1)+x(2)^2+x(3)^3-20]; %非线性不等式约束 h=[-x(1)-x(2)^2+2 x(2)+2*x(3)^2-3]; %非线性等式约束 (iii)编写主程序文件 example2.m 如下: options=optimset('largescale','off'); [x,y]=fmincon('fun1',rand(3,1),[],[],[],[],zeros(3,1),[], . 'fun2', options) 就可以求得当 x1 = 0.5522, x2 =1.2033, x3 = 0.9478 时,最小值 y =10.6511。 1.4 求解非线性规划的基本迭代格式 记(NP)的可行域为 K 。 若 x ∈ K * ,并且 f (x ) ≤ f (x), ∀x ∈ K * 则称 * x 是(NP)的整体最优解, ( ) * f x 是(NP)的整体最优值。如果有 * * f (x ) < f (x), ∀x ∈ K, x ≠ x 则称 * x 是(NP)的严格整体最优解, ( ) * f x 是(NP)的严格整体最优值。 若 x ∈ K * ,并且存在 * x 的邻域 ( ) * N x δ ,使 f (x ) f (x), x N (x ) I K * * ≤ ∀ ∈ δ , 则称 * x 是(NP)的局部最优解, ( ) * f x 是(NP)的局部最优值。如果有 f (x ) f (x), x N (x ) I K * * < ∀ ∈ δ 则称 * x 是(NP)的严格局部最优解, ( ) * f x 是(NP)的严格局部最优值。 由于线性规划的目标函数为线性函数,可行域为凸集,因而求出的最优解就是整 个可行域上的全局最优解。非线性规划却不然,有时求出的某个解虽是一部分可行域上 的极值点,但却并不一定是整个可行域上的全局最优解。 对于非线性规划模型(NP),可以采用迭代方法求它的最优解。迭代方法的基本思 想是:从一个选定的初始点 n x ∈ R 0 出发,按照某一特定的迭代规则产生一个点列 { } k x ,使得当{ } k x 是有穷点列时,其最后一个点是(NP)的最优解;当{ } k x 是无穷点 列时,它有极限点,并且其极限点是(NP)的最优解。 设 k n x ∈ R 是某迭代方法的第k 轮迭代点, k n x ∈ R +1 是第k +1轮迭代点,记 k k k k x = x + t p +1 (1) 这里 , , 1 1 ∈ ∈ = k n k tk R p R p ,并且 k p 的方向是从点 k x 向着点 k +1 x 的方向。式(1) 就是求解非线性规划模型(NP)的基本迭代格式

通常,我们把基本逃代格式(1)中的p称为第k轮搜索方向,1为沿p方向的 长。使用选代方法求解9尚关健在于奥何造一轮的案方向和确适当的步 设x∈R”,p≠0,若存在6>0,使 f(+p)0,使 x+p∈K, 称向量P是点x处关于K的可行方向。 一个向量P,若既是函数∫在点天处的下降方向,又是该点关于区域K的可行方 向,称之为函数∫在点处关于K的可行下降方向 现在,我们给出用基本迭代格式(I)求解NP)的一般步骤如下: 0°选取初始点x°,令k=0。 1°构造搜索方向,依照一定规划,构造∫在点x处关于K的可行下降方向作为 搜索方向p。 2°寻求搜索步长。以x·为起点沿搜索方向p寻求适当的步长(,使日标函数值 个迭代点。按迭代格式(1)求出 xl=x+1p。 若x1已满足某种终止条件,停止迭代」 4以x代替x 15凸函数 设f(x)为定义在n维欧氏空间E中某个凸集R上的函数,若对任何实数 a(0<a<I)以及R中的任意两点x和x),恒有 f(aam+(1-a)x2)sa(x")+(1-a)fx2) 则称f(x)为定义在R上的凸函数。 若对每一个a(0<a<1)和x≠x2)∈R恒有 f(aa+(1-a)x2)<cgf(x)+(1-a)f(x2) 则称f(x)为定义在R上的严格凸函数。 考虑非线性规划 min f(x) R={xlg(x)≤0,j=1,2,.,1 假定其中f(x)为凸函数,8,(x=1,2,)为凸函数,这样的非线性规划称为 凸规 可以证明,凸规划的可行域为凸集,其局部最优解即为全局最优解,而且其最仍 解的集合形成一个凸集。当凸规划的目标函数(x)为严格凸函数时,其最优解必定唯 一(假定最优解存在)。由此可见,凸规划是一类比较简单而又其有重要理论意义的非 -35-

-35- 通常,我们把基本迭代格式(1)中的 k p 称为第k 轮搜索方向, kt 为沿 k p 方向的 步长,使用迭代方法求解(NP)的关键在于,如何构造每一轮的搜索方向和确定适当的步 长。 设 x ∈ R , p ≠ 0 n ,若存在δ > 0 ,使 f (x + tp) 0,使 x + tp ∈ K , 称向量 p 是点 x 处关于 K 的可行方向。 一个向量 p ,若既是函数 f 在点 x 处的下降方向,又是该点关于区域 K 的可行方 向,称之为函数 f 在点 x 处关于 K 的可行下降方向。 现在,我们给出用基本迭代格式(1)求解(NP)的一般步骤如下: 0° 选取初始点 0 x ,令k := 0 。 1° 构造搜索方向,依照一定规划,构造 f 在点 k x 处关于 K 的可行下降方向作为 搜索方向 k p 。 2° 寻求搜索步长。以 k x 为起点沿搜索方向 k p 寻求适当的步长 kt ,使目标函数值 有某种意义的下降。 3° 求出下一个迭代点。按迭代格式(1)求出 k k k k x = x + t p +1 。 若 k +1 x 已满足某种终止条件,停止迭代。 4° 以 k +1 x 代替 k x ,回到 1°步。 1.5 凸函数、凸规划 设 f (x) 为定义在 n 维欧氏空间 (n) E 中某个凸集 R 上的函数,若对任何实数 α(0 <α <1) 以及 R 中的任意两点 (1) x 和 (2) x ,恒有 ( (1 ) ) ( ) (1 ) ( ) (1) (2) (1) (2) f αx + −α x ≤αf x + −α f x 则称 f (x)为定义在 R 上的凸函数。 若对每一个α(0 <α <1) 和 x ≠ x ∈R (1) (2) 恒有 ( (1 ) ) ( ) (1 ) ( ) (1) (2) (1) (2) f αx + −α x <αf x + −α f x 则称 f (x)为定义在 R 上的严格凸函数。 考虑非线性规划 ⎪⎩ ⎪ ⎨ ⎧ = ≤ = ∈ { | ( ) 0, 1,2, , } min ( ) R x g x j l f x j x R L 假定其中 f (x)为凸函数,g (x)( j 1,2, ,l) j = L 为凸函数,这样的非线性规划称为 凸规划。 可以证明,凸规划的可行域为凸集,其局部最优解即为全局最优解,而且其最优 解的集合形成一个凸集。当凸规划的目标函数 f (x)为严格凸函数时,其最优解必定唯 一(假定最优解存在)。由此可见,凸规划是一类比较简单而又具有重要理论意义的非

线性规划。 2无钓束方法 当用迭代法求函数的极小点时,常常用到一维搜索,即沿某一已知方向求目标函数 的扔小、占 一维搜索的方法很多,常用的有:(1)试探法(“成功一失败”,斐波那契法】 0.618法等):(2)插值法(抛物线插值法,三次插值法等):(3)微积分中的求根法(切 线法,二分法等)。 考虑一维极小化问题 min f(t) (2) 若f(t)是[a,b]区间上的下单峰函数,我们介绍通过不断地缩短[a,b]的长度,来 搜索得(2)的近似最优解的两个方法。 为了缩短区间[a,b],逐步搜索得(2)的最优解的近似值,我们可以采用以下 途径:在[a,b]中任取两个关于[a,b]是对称的点1和1,(不妨设12<1,并把它们叫 做搜索点),计算f(L,)和f(1,)并比较它们的大小。对于单峰函数,若(1,)<「(1) 则必有t∈[a,4】,因而[a,4]是缩短了的单峰区间:若f化)<f),则有 t'∈[2,b,故[2,b是缩短了的单蜂区间:若f(2)=f(%,),则[a,4]和2,b都是 缩短了的单峰。因此通过两个搜索点处目标函数值大小的比较,总可以获得缩短了的单 峰区间。对于新的单峰区间重复上述做法 显然又可获得更短的单峰区间。如此进行 在单峰区间缩短到充分小时,我们可以取最后的搜索点作为(2)最优解的近似值。 应该按照怎样的规则来选取探索点,使给定的单峰区间的长度能尽快地缩短? 2.L1 Fibonacci法 如用F表示计算个函数值能缩短为单位长区间的最大原区间长度,可推出F满 足关系 Fn=Fn-2+Fn-n=2,3. 数列{F}称为Fibonacci数列,Fn称为第n个Fibonacei数,相邻两个Fibonacci数之 比F二称为Fbac分数. 当用斐波邦契法以个探索点来缩短某一区间时,区间长度的第一次缩短率为 ,后各改分测为合会一青.自比,者私和L<)是单区同 F 中第1个和第2个探索点的话,那么应有比例关系 -a=a,-0=2 b-aF。 b-a F 从而 4=a+(b-a,5=a+2(b-a) (3) n 它们关于[a,)确是对称的点。 -36

-36- 线性规划。 §2 无约束问题 2.1 一维搜索方法 当用迭代法求函数的极小点时,常常用到一维搜索,即沿某一已知方向求目标函数 的极小点。一维搜索的方法很多,常用的有:(1)试探法(“成功—失败”,斐波那契法, 0.618 法等);(2)插值法(抛物线插值法,三次插值法等);(3)微积分中的求根法(切 线法,二分法等)。 考虑一维极小化问题 min f (t) a≤t≤b (2) 若 f (t) 是[a,b] 区间上的下单峰函数,我们介绍通过不断地缩短[a,b] 的长度,来 搜索得(2)的近似最优解的两个方法。 为了缩短区间[a,b] ,逐步搜索得(2)的最优解 * t 的近似值,我们可以采用以下 途径:在[a,b] 中任取两个关于[a,b] 是对称的点 1 t 和 2t (不妨设 2 1 t < t ,并把它们叫 做搜索点),计算 ( )1 f t 和 ( ) 2 f t 并比较它们的大小。对于单峰函数,若 ( ) ( ) 2 1 f t < f t , 则必有 [ , ]1 * t ∈ a t ,因而 [ , ]1 a t 是缩短了的单峰区间;若 ( ) ( ) 1 2 f t < f t ,则有 [ , ] 2 * t ∈ t b ,故[ , ] 2t b 是缩短了的单峰区间;若 ( ) ( ) 2 1 f t = f t ,则[ , ]1 a t 和[ , ] 2t b 都是 缩短了的单峰。因此通过两个搜索点处目标函数值大小的比较,总可以获得缩短了的单 峰区间。对于新的单峰区间重复上述做法,显然又可获得更短的单峰区间。如此进行, 在单峰区间缩短到充分小时,我们可以取最后的搜索点作为(2)最优解的近似值。 应该按照怎样的规则来选取探索点,使给定的单峰区间的长度能尽快地缩短? 2.1.1 Fibonacci 法 如用 Fn 表示计算n 个函数值能缩短为单位长区间的最大原区间长度,可推出 Fn 满 足关系 F0 = F1 = 1 , 2,3, , Fn = Fn−2 + Fn−1 n = L 数列{ } Fn 称为 Fibonacci 数列, Fn 称为第n 个 Fibonacci 数,相邻两个 Fibonacci 数之 比 n n F F −1 称为 Fibonacci 分数。 当用斐波那契法以 n 个探索点来缩短某一区间时,区间长度的第一次缩短率为 n n F F −1 ,其后各次分别为 2 1 2 3 1 2 , , , F F F F F F n n n n L − − − − 。由此,若 1 t 和 ( ) 2 2 1 t t < t 是单峰区间[a,b] 中第 1 个和第 2 个探索点的话,那么应有比例关系 n n F F b a t1 a −1 = − − , n n F F b a t2 a −2 = − − 从而 ( ) 1 1 b a F F t a n n = + − − , ( ) 2 2 b a F F t a n n = + − − (3) 它们关于[a,b] 确是对称的点

如果要求经过一系列探索点搜索之后,使最后的探索点和最优解之间的距离不超 过精度6>0,这就要求最后区间的长度不超过6,即 b-as8 (4) F 用上述不缩短函数f()的单蜂区间[a,b]的办法,来求得问题(2)的近似解, 是Kiefer1(953年)提出的,叫做Finbonacei法,具体步骤如下 1°选取初始数据,确定单峰区间[a,b,],给出搜索精度6>0,由(4)确定搜 索次数n。 2°k=l,a=ao,b=b,计算最初两个搜索点,按(3)计算4和52 3°while k0,满足比例关系 -37

-37- 如果要求经过一系列探索点搜索之后,使最后的探索点和最优解之间的距离不超 过精度δ > 0 ,这就要求最后区间的长度不超过δ ,即 ≤ δ − Fn b a (4) 据此,我们应按照预先给定的精度δ ,确定使(4)成立的最小整数n 作为搜索次数, 直到进行到第n 个探索点时停止。 用上述不断缩短函数 f (t) 的单峰区间[a,b] 的办法,来求得问题(2)的近似解, 是 Kiefer(1953 年)提出的,叫做 Finbonacci 法,具体步骤如下: o 1 选取初始数据,确定单峰区间[ , ] a0 b0 ,给出搜索精度δ > 0 ,由(4)确定搜 索次数n 。 o 2 0 0 k = 1,a = a ,b = b ,计算最初两个搜索点,按(3)计算 1 t 和 2t 。 o 3 while k 0 ,满足比例关系

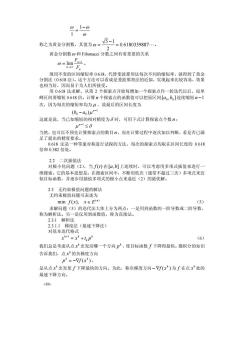

0_1-0 1 将之为黄金分做。其查为0-5-0613039g87。 黄金分割数o和Fibonacei分数之间有着重要的关系 o-lim. 用06品于为人门所接深专点开检每一个探索点作一轮法代以后店 也相当好,因 蜂区间要缩短0.618倍。计算n个探索点的函数值可 以把原区间[a,】连续缩短n-】 次,因为每次的缩短率均为,故最后的区间长度为 (-a)"- 这就是说,当已知缩短的相对精度为6时,可用下式计算探索点个数: ≤ò 当然,也可以不预先计算探索点的数目n,而在计算过程中逐次加以判断,看是否已满 足了提出的精府求 0.618法是一种等速对称进行试探的方法,每次的探索点均取在区间长度的0.618 倍和0.382倍处。 一小次辅当了0在a上连线时,可以老忠用多顶式插值来进行 过三次)多项式来近 2.3无约束极值问题的解法 无约束极值问题可表述为 min f(x).xE() 求解问题(5)的迭代法大体上分为两点: 一是用到函数的一阶导数或二阶导数, 称为解析法。另一是仅用到函数值,称为直接法 31解折法 23.11梯度法(最速下降法) 对基本迭代格式 x=x+lp (6 我们总是考虑从点x出发沿哪一个方向p*,使目标函数∫下降得最快。微积分的知识 告诉我们,点的负梯度方向 p=-f(x*), 是从点x出发使∫下降最快的方向。为此,称负梯度方向-Vf(x)为∫在点处的 最速下降方向。 -38-

-38- ω ω −ω = 1 1 称之为黄金分割数,其值为 0.6180339887L 2 5 1 = − ω = 。 黄金分割数ω 和 Fibonacci 分数之间有着重要的关系 n n n F F 1 lim − →∞ ω = 。 现用不变的区间缩短率 0.618,代替斐波那契法每次不同的缩短率,就得到了黄金 分割法(0.618 法)。这个方法可以看成是斐波那契法的近似,实现起来比较容易,效果 也相当好,因而易于为人们所接受。 用 0.618 法求解,从第 2 个探索点开始每增加一个探索点作一轮迭代以后,原单 峰区间要缩短 0.618 倍。计算n 个探索点的函数值可以把原区间[ , ] a0 b0 连续缩短n −1 次,因为每次的缩短率均为 μ ,故最后的区间长度为 1 0 0 ( ) − − n b a μ 这就是说,当已知缩短的相对精度为δ 时,可用下式计算探索点个数n : μ ≤ δ n−1 当然,也可以不预先计算探索点的数目n ,而在计算过程中逐次加以判断,看是否已满 足了提出的精度要求。 0.618 法是一种等速对称进行试探的方法,每次的探索点均取在区间长度的 0.618 倍和 0.382 倍处。 2.2 二次插值法 对极小化问题(2),当 f (t) 在[a,b] 上连续时,可以考虑用多项式插值来进行一 维搜索。它的基本思想是:在搜索区间中,不断用低次(通常不超过三次)多项式来近 似目标函数,并逐步用插值多项式的极小点来逼近(2)的最优解。 2.3 无约束极值问题的解法 无约束极值问题可表述为 ( ) min ( ), n f x x ∈ E (5) 求解问题(5)的迭代法大体上分为两点:一是用到函数的一阶导数或二阶导数, 称为解析法。另一是仅用到函数值,称为直接法。 2.3.1 解析法 2.3.1.1 梯度法(最速下降法) 对基本迭代格式 k k k k x = x + t p +1 (6) 我们总是考虑从点 k x 出发沿哪一个方向 k p ,使目标函数 f 下降得最快。微积分的知识 告诉我们,点 k x 的负梯度方向 ( ) k k p = −∇f x , 是从点 k x 出发使 f 下降最快的方向。为此,称负梯度方向 ( ) k − ∇f x 为 f 在点 k x 处的 最速下降方向

按基本迭代格式(6),每一轮从点x出发沿最速下降方向-f(x)作一维搜案, 来建立求解无约束极值问愿的方法,称之为最速下降法 这个方法的特点是,每轮的搜索方向都是目标函数在当前点下降最快的方向。同 时,用f(x)=0或f(x)≤ε作为停止条件。其具体步骤如下: 1°选取初始数据。选取初始点x”,给定终止误差,令k=0。 ”求梯度向量。计算f(x),若f(x*)川≤6,停止迭代,输出x。否则, 进行3 构造负梯度方向。取 p*=-vf(x) 4°进行一维搜索。求14,使得 f(x+hp)=minf(x+) 令x川=x+1D,k=k+1,转2°. 例4用最速下降法求解无约束非线性规划问题 min f(x)=x+25x 其中x=(x1,x2)了,要求选取初始点x°=(2,2)7。 解(i)Vfx)=(2x1,50x2)/ 编写M文件detaf.m,定义函数f(x)及其梯度列向量如下 *x(1 while f>f0 =detaf(x+t*p); x=p [f0,g]-detaf(x) x, 2.3.1,2 Newton法 考虑目标函数∫在点x处的二次逼近式 f(x)=Q(x)=f(x)+Vf(x)(x-x*)+(x-x)vf(x')(x-x) 假定Hesse阵

-39- 按基本迭代格式(6),每一轮从点 k x 出发沿最速下降方向 ( ) k − ∇f x 作一维搜索, 来建立求解无约束极值问题的方法,称之为最速下降法。 这个方法的特点是,每轮的搜索方向都是目标函数在当前点下降最快的方向。同 时,用∇ ( ) = 0 k f x 或 ∇ ( ) ≤ ε k f x 作为停止条件。其具体步骤如下: 1°选取初始数据。选取初始点 0 x ,给定终止误差,令k := 0 。 2°求梯度向量。计算 ( ) k ∇f x , 若 ∇ ( ) ≤ ε k f x ,停止迭代,输出 k x 。否则, 进行 3°。 3° 构造负梯度方向。取 ( ) k k p = −∇f x . 4° 进行一维搜索。求 kt ,使得 ( ) min ( ) 0 k k t k k k f x + t p = f x + tp ≥ 令 , : 1, 1 = + = + + x x t p k k k k k k 转 2°。 例 4 用最速下降法求解无约束非线性规划问题 2 2 2 min f (x) = x1 + 25x 其中 T x (x , x ) = 1 2 ,要求选取初始点 T x (2,2) 0 = 。 解 (i) T f (x) (2x ,50x ) ∇ = 1 2 编写 M 文件 detaf.m,定义函数 f (x) 及其梯度列向量如下 function [f,df]=detaf(x); f=x(1)^2+25*x(2)^2; df=[2*x(1) 50*x(2)]; (ii)编写主程序文件zuisu.m如下: clc x=[2;2]; [f0,g]=detaf(x); while norm(g)>0.000001 p=-g/norm(g); t=1.0;f=detaf(x+t*p); while f>f0 t=t/2; f=detaf(x+t*p); end x=x+t*p; [f0,g]=detaf(x); end x,f0 2.3.1.2 Newton 法 考虑目标函数 f 在点 k x 处的二次逼近式 ( ) ( )( ) 2 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) k k T k k T 2 k k f x ≈ Q x = f x + ∇f x x − x + x − x ∇ f x x − x 假定 Hesse 阵

「a2f(x) a'f(x') aa。 72fx)= af(x') aif(x') ox.ox x 正定。 由于Vf(x)正定,函数Q的驻点x+是Q(x)的极小点。为求此极小点,令 0(x)=7f(x)+V2fx(x1-x)=0, 即可解 x=xvfx(x). 对照基本迭代格式(1),可知从点x出发沿搜索方向 p() 并取步长1=1即可得Q(x)的最小点x1。通常,把方向p叫做从点x出发的 1°选取初始数据。选取初始点x°,给定终止误差6>0,令k=0, 2°求梯度向量。计算f(x*),若f(x)川s6,停止迭代,输出x*。否则, 进行3” 3°构造Newton方向。计算[V2f(x)厂',取 p=-vf((x). 4°求下一选代点。令x1=x+p,k=k+1,转2°。 例5用Newton法求解, min f(x)=+5x+x 选取x°=(2,2)了。 解:()Vf(x)=[4x3+2xx100x+2xx2 f=12x+2 4x12 300x号+2x (ii)编写M文件nwfun.m如下: 84+25d221f5 (X) 1A 4*x3+2*x(1)*x2)2:160* (2)^3+2*x(1)^2*x(2)]: d2f=[ 300*21 1)x出21 (ITI)编写主程序文件example5.m如下: (

-40- ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎣ ⎡ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∇ = 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) n k n k n k k k x f x x x f x x x f x x f x f x L M L M L 正定。 由于 ( ) 2 k ∇ f x 正定,函数Q 的驻点 k +1 x 是Q(x)的极小点。为求此极小点,令 ( ) ( ) ( )( ) 0 1 2 1 ∇ = ∇ + ∇ − = k + k k k + k Q x f x f x x x , 即可解得 [ ( )] ( ) k 1 k 2 k 1 k x = x − ∇ f x ∇f x + − . 对照基本迭代格式(1),可知从点 k x 出发沿搜索方向。 [ ( )] ( ) k 2 k 1 k p = − ∇ f x ∇f x − 并取步长 tk = 1 即可得 Q(x) 的最小点 k +1 x 。通常,把方向 k p 叫做从点 k x 出发的 Newton 方向。从一初始点开始,每一轮从当前迭代点出发,沿 Newton 方向并取步长 为 1 的求解方法,称之为 Newton 法。其具体步骤如下: 1°选取初始数据。选取初始点 0 x ,给定终止误差ε > 0,令k := 0 。 2°求梯度向量。计算 ( ) k ∇f x ,若 ∇ ( ) ≤ ε k f x ,停止迭代,输出 k x 。否则, 进行 3°。 3°构造 Newton 方向。计算 2 1 [ ( )]− ∇ k f x ,取 [ ( )] ( ) k 2 k 1 k p = − ∇ f x ∇f x − . 4° 求下一迭代点。令 , : 1 1 = + = + + x x p k k k k k ,转 2°。 例 5 用 Newton 法求解, 2 2 2 1 4 2 4 min f (x) = x1 + 25x + x x 选取 T x (2,2) 0 = 。 解:(i) T f (x) [4x 2x x 100x 2x x ] 2 2 1 3 2 2 1 2 3 ∇ = 1 + + ⎥ ⎦ ⎤ ⎢ ⎣ ⎡ + + ∇ = 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 300 2 12 2 4 x x x x x x x x f (ii)编写 M 文件 nwfun.m 如下: function [f,df,d2f]=nwfun(x); f=x(1)^4+25*x(2)^4+x(1)^2*x(2)^2; df=[4*x(1)^3+2*x(1)*x(2)^2;100*x(2)^3+2*x(1)^2*x(2)]; d2f=[2*x(1)^2+2*x(2)^2,4*x(1)*x(2) 4*x(1)*x(2),300*x(2)^2+2*x(1)^2]; (III)编写主程序文件 example5.m 如下: clc x=[2;2]; [f0,g1,g2]=nwfun(x); while norm(g1)>0.00001 p=-inv(g2)*g1; x=x+p;

n,(x) x,f0 如果目标函数是非二次函数, 一般地说,用Newton法通过有限轮迭代并不能保证 可求得其最优解, 为了提高计算精度,我们在迭代时可以采用变步长计算上述问题,编写主程序文件 example52如下: 22a 0g1g21mfn wh 000 norm(p) =t/2;f=nwfun (x+t*p)i *p [f0,gl,g2]-nwfun (x); x, Newton法的优点是收敛速度快:缺点是有时不好用而需采取改进措施,此外,当 维数较高时 计算 2f(x厂的工作量很大。 23.13 变尺度法 Variable Metric Algorithm)是近20多年来发展起来的, 它不仅是求解 而且也 有显 苦的优 亦尺度法得了高 FP法的基本原理及其计算过程。这 方法音先由 idon在1959年提出, 后经Fletcher和Powell加以改进。 我们己经知道,牛顿法的搜索方向是-[Vf(xf(x),为了不计算二阶 导数矩阵[Vf(x)】及其逆阵,我们设法构造另一个矩阵,用它来過近二阶导数矩阵 的逆阵[72f(x',这一类方法也称拟牛顿法(Quasi-Newton Method). 下面研究如何构造这样的近似矩阵 ,我们要求 每一步都能 有的后息 ,并将它记为可 方向 次选代,目标函数值均有所下降:这些近似 当f(x)是二次函数时,其Hesse阵为常数阵A,任两点x和x+1处的梯度之差为 vf(x)-vf(x)=A(x-x) 或 x1-x=Ar'[f(x+)-f(x刀 对于非二次函数,仿照二次函数的情形,要求其Hsse阵的逆阵的第k+I次近似 矩阵厅4+满足关系式 (7) -41-

-41- [f0,g1,g2]=nwfun(x); end x, f0 如果目标函数是非二次函数,一般地说,用 Newton 法通过有限轮迭代并不能保证 可求得其最优解。 为了提高计算精度,我们在迭代时可以采用变步长计算上述问题,编写主程序文件 example5_2 如下: clc,clear x=[2;2]; [f0,g1,g2]=nwfun(x); while norm(g1)>0.00001 p=-inv(g2)*g1;p=p/norm(p); t=1.0;f=nwfun(x+t*p); while f>f0 t=t/2;f=nwfun(x+t*p); end x=x+t*p; [f0,g1,g2]=nwfun(x); end x,f0 Newton 法的优点是收敛速度快;缺点是有时不好用而需采取改进措施,此外,当 维数较高时,计算 2 1 [ ( )]− − ∇ k f x 的工作量很大。 2.3.1.3 变尺度法 变尺度法(Variable Metric Algorithm)是近 20 多年来发展起来的,它不仅是求解 无约束极值问题非常有效的算法,而且也已被推广用来求解约束极值问题。由于它既避 免了计算二阶导数矩阵及其求逆过程,又比梯度法的收敛速度快,特别是对高维问题具 有显著的优越性,因而使变尺度法获得了很高的声誉。下面我们就来简要地介绍一种变 尺度法—DFP 法的基本原理及其计算过程。这一方法首先由 Davidon 在 1959 年提出, 后经 Fletcher 和 Powell 加以改进。 我们已经知道,牛顿法的搜索方向是 [ ( )] ( ) 2 k 1 k − ∇ f x ∇f x − ,为了不计算二阶 导数矩阵[ ( )] 2 k ∇ f x 及其逆阵,我们设法构造另一个矩阵,用它来逼近二阶导数矩阵 的逆阵 2 1 [ ( )]− ∇ k f x ,这一类方法也称拟牛顿法(Quasi-Newton Method)。 下面研究如何构造这样的近似矩阵,并将它记为 (k ) H 。我们要求:每一步都能以 现有的信息来确定下一个搜索方向;每做一次选代,目标函数值均有所下降;这些近似 矩阵最后应收敛于解点处的 Hesse 阵的逆阵。 当 f (x)是二次函数时,其 Hesse 阵为常数阵 A ,任两点 k x 和 k +1 x 处的梯度之差为 ( ) ( ) ( ) k 1 k k 1 k ∇f x − ∇f x = A x − x + + 或 [ ( ) ( )] k 1 k 1 k 1 k x − x = A ∇f x − ∇f x + − + 对于非二次函数,仿照二次函数的情形,要求其 Hesse 阵的逆阵的第k +1次近似 矩阵 (k +1) H 满足关系式 [ ( ) ( )] k 1 k (k 1) k 1 k x − x = H ∇f x − ∇f x + + + (7)

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第02章 整数规划.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第01章 线性规划.pdf

- 《经济数学基础》课程PPT教学课件(概率统计)课程辅助信息.ppt

- 《经济数学基础》课程PPT教学课件(线性代数)第三章 向量空间(3/4).ppt

- 重庆工商大学:《经济数学基础》课程教学资源(作业习题)概率统计(习题).doc

- 《经济数学基础》课程教学资源(作业习题)概率统计习题(无答案).doc

- 重庆工商大学:《经济数学基础》课程教学资源(作业习题)线性代数及概率统计(答案).doc

- 重庆工商大学:《经济数学基础》课程教学资源(作业习题)线性代数(习题).doc

- 重庆工商大学:《经济数学基础》课程教学资源(作业习题)微积分(答案).doc

- 重庆工商大学:《经济数学基础》课程教学资源(作业习题)微积分(习题).doc

- 《经济数学基础》课程教学资源(PPT讲稿)实验3 螺旋线与平面的交点.ppt

- 《经济数学基础》课程教学资源(PPT讲稿)实验2 缉私艇追击走私船.ppt

- 《经济数学基础》课程PPT教学课件(概率统计)第二章 随机变量及其分布 第5节 随机变量的函数的分布.ppt

- 《经济数学基础》课程PPT教学课件(概率统计)第三章 多维随机变量及其分布 第2节 边缘分布.ppt

- 《经济数学基础》课程PPT教学课件(概率统计)第三章 多维随机变量及其分布 第1节 二维随机变量.ppt

- 《经济数学基础》课程PPT教学课件(概率统计)第四章 随机变量的数字特征 第4节 协方差及相关系数.ppt

- 《经济数学基础》课程PPT教学课件(概率统计)第四章 随机变量的数字特征 第3节 几种重要随机变量的数学期望及方差.ppt

- 《经济数学基础》课程PPT教学课件(概率统计)第四章 随机变量的数字特征 第2节 方差.ppt

- 《经济数学基础》课程PPT教学课件(概率统计)第四章 随机变量的数字特征 第1节 数学期望.ppt

- 《经济数学基础》课程PPT教学课件(概率统计)第三章 多维随机变量及其分布 第5节 多维随机变量函数的分布.ppt

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第04章 动态规划.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第05章 图与网络.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第06章 排队论.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第07章 对策论.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第08章 层次分析法.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第09章 插值与拟合.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第10章 数据的统计描述和分析.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第11章 方差分析.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第12章 回归分析.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第13章 微分方程建模.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第14章 稳定状态模型.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第15章 常微分方程的解法.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第16章 差分方程模型.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第17章 马氏链模型.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第18章 变分法模型.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第19章 神经网络模型.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第20章 偏微分方程的数值解.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第21章 目标规划.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第22章 模糊数学模型.pdf

- 《数学模型与数学实验》课程书籍文献(数学建模算法大全)第23章 现代优化算法.pdf