吉林大学:《自动控制原理》课程电子教案(PPT课件)第六章 根轨迹法(2/2)

二正反馈系统的根轨迹 正反馈系统的特征方程是 1-G(s)H(s)=0 (6-38) 即 G(s)H(s)=1 (6-39) 由此可得到绘制正反馈系统根轨迹的幅值 条件和相角条件分别为 G(s)H(s)=1 (6-40) ∠G(S)H(S)=0°+k·360(k=0,1,2,…)(6-41) 比较式(6-40)和式(6-13)知,正反馈 系统和负反馈系统绘制根轨迹的幅值条件相同;

1 二 正反馈系统的根轨迹 正反馈系统的特征方程是 (6-38) 即 (6-39) 由此可得到绘制正反馈系统根轨迹的幅值 条件和相角条件分别为 (6-40) (6-41) 比较式(6-40)和式(6-13)知,正反馈 系统和负反馈系统绘制根轨迹的幅值条件相同; 1− G(s)H(s) = 0 G(s)H(s) =1 G(s)H(s) =1 G(s)H(s) = 0 + k 360(k = 0,1,2, )

比较式(6-41)和式(6-14)知,负反馈 系统的根轨迹遵循180°相角条件,而正反馈 系统的根轨迹遵循0°相角条件。故正反馈系统 根轨迹又称为零度根轨迹。由于相角条件不同, 在绘制正反馈系统根轨迹时,须对前面介绍的 绘制负反馈系统普通根轨迹的七条基本规则中 与相角条件有关的三条规则作相应修改,它们 是: (1)对规则四应修改为:正反馈系统根轨迹的 渐近线与实轴正方向的夹角应为 2k元 Pa= (k=0,1,2,…,n-m-1) n-m (6-422

2 比较式(6-41)和式(6-14)知,负反馈 系统的根轨迹遵循180°相角条件,而正反馈 系统的根轨迹遵循0°相角条件。故正反馈系统 根轨迹又称为零度根轨迹。由于相角条件不同, 在绘制正反馈系统根轨迹时,须对前面介绍的 绘制负反馈系统普通根轨迹的七条基本规则中 与相角条件有关的三条规则作相应修改,它们 是: ⑴对规则四应修改为:正反馈系统根轨迹的 渐近线与实轴正方向的夹角应为 (6-42) (k 0,1,2, ,n m 1) n m 2k a = − − − =

(2)对规则三应修改为:正反馈系统在实轴 上的根轨迹只能是那些在其右侧的开环实零点 和开环实极点的总数为偶数或零的线段。 (3)对规则六应修改为:正反馈系统的起始角 和终止角应为 0。=0°+2(p,-2,)-∑(p,-P,) i=] 0.=0°+( -p)-,-,) i= 下面通过示例进一步说明正反馈系统根轨迹 的绘制方法。 3

3 ⑵对规则三应修改为:正反馈系统在实轴 上的根轨迹只能是那些在其右侧的开环实零点 和开环实极点的总数为偶数或零的线段。 ⑶对规则六应修改为:正反馈系统的起始角 和终止角应为 下面通过示例进一步说明正反馈系统根轨迹 的绘制方法。 = = = + − − − n i l i l i m j p l j p z p p l 1 1 0 ( ) ( ) = = = + − − − m j l j l j n j z l j z p z z l 1 1 0 ( ) ( )

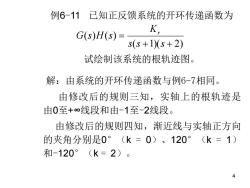

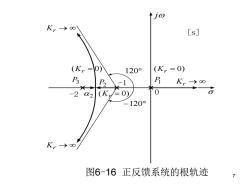

例6-11已知正反馈系统的开环传递函数为 K G(S)H(S)= s(s+1)(s+2) 试绘制该系统的根轨迹图。 解:由系统的开环传递函数与例6-7相同。 由修改后的规则三知,实轴上的根轨迹是 由0至+∞线段和由-1至-2线段。 由修改后的规则四知,渐近线与实轴正方向 的夹角分别是0°(k=0)、120°(k=1) 和-120°(k=2)

4 例6-11 已知正反馈系统的开环传递函数为 试绘制该系统的根轨迹图。 解:由系统的开环传递函数与例6-7相同。 由修改后的规则三知,实轴上的根轨迹是 由0至+∞线段和由-1至-2线段。 由修改后的规则四知,渐近线与实轴正方向 的夹角分别是0°(k = 0)、120°(k = 1) 和-120°(k = 2)。 ( 1)( 2) ( ) ( ) + + = s s s K G s H s r

在例6-7中,由规则五求出的极值方程的解 有两个,即1=0.42和2=-1.58,对于例6- 7的负反馈系统,是根轨迹与实轴交点的合理值, 因为它是实轴上根轨迹上的一点;不嵇实轴的 根轨迹上,故在例6-7中被舍去。这种情况在本 例中正好相反,由于是正反馈系统,实轴上的 根轨迹改变了, α2=滚轴的根轨迹上, 它是根轨迹与实轴交点(分离点)的合理值, 而 01=-04在实轴的根轨迹上,应舍去。 由此可见,虽然规则五没有改变,但在确定分 离点时,应考虑规则三变化的影响。 5

5 在例6-7中,由规则五求出的极值方程的解 有两个,即 和 ,对于例6- 7的负反馈系统, 是根轨迹与实轴交点的合理值, 因为它是实轴上根轨迹上的一点; 不在实轴的 根轨迹上,故在例6-7中被舍去。这种情况在本 例中正好相反,由于是正反馈系统,实轴上的 根轨迹改变了, 在实轴的根轨迹上, 它是根轨迹与实轴交点(分离点)的合理值, 而 不在实轴的根轨迹上,应舍去。 由此可见,虽然规则五没有改变,但在确定分 离点时,应考虑规则三变化的影响。 1 2 1.58 2 = − 0.42 1 = − 1.58 0.42 2 = − 1 = −

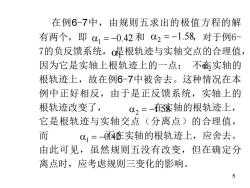

本例无共轭复数开环零、极点,不存在起始 角和终止角问题,根轨迹与虚轴也无交点。本例 的根轨迹如图6-16所示。由图6-16可看出,三 条根轨迹中,有一条从起点到终点全部位于S平 面右半部,这就意味着无论K,为何值,系统都 存在S平面右半部的闭环极点,该正反馈系统总 是不稳定的。而有相同开环传递函数的负反馈系 统(例6-7,图6-1),它的临界轨迹增益 即幽c=6时系统是不稳定的,当 K,<6时系统是稳定的。由此可知,在开环传递 函数相同的情况下,负反馈系统的稳定性比正反 馈系统好。 6

6 本例无共轭复数开环零、极点,不存在起始 角和终止角问题,根轨迹与虚轴也无交点。本例 的根轨迹如图6-16所示。由图6-16可看出,三 条根轨迹中,有一条从起点到终点全部位于S平 面右半部,这就意味着无论 为何值,系统都 存在S平面右半部的闭环极点,该正反馈系统总 是不稳定的。而有相同开环传递函数的负反馈系 统(例6-7,图6-1l),它的临界轨迹增益 , 即当 时系统是不稳定的,当 时系统是稳定的。由此可知,在开环传递 函数相同的情况下,负反馈系统的稳定性比正反 馈系统好。 Kr 6 Kr 6 Kr Krc = 6

↑jω K,> [s] (K,=O) 120° (Kx=0) Ps -1 R K -22 (K0) 0 120° Kr→ 图6-16正反馈系统的根轨迹 7

7 [s] j 1( 0) PKr =Kr → 0 120 −120 -1 Kr → Kr → 3 ( 0) PKr = ( 0) 2Kr = P -2 2图 6 -16 正反馈系统的根轨迹

三非最小相位系统的根轨迹 所谓非最小相位系统,是指那些在S平面右 半部有开环极点和(或开环零点)的控制系统。 所有开环零点和极点都位于S平面左半部的系统 叫最小相位系统。本章前面介绍的示例都是最小 相位系统。非最小相位系统一词源于对系统频率 特性的描述,即在正弦信号的作用下,具有相同 幅频特性的系统(或环节),最小相位系统的相 位移最小,而非最小相位系统的相位移大于最小 相位系统的相位移。 8

8 三 非最小相位系统的根轨迹 所谓非最小相位系统,是指那些在S平面右 半部有开环极点和(或开环零点)的控制系统。 所有开环零点和极点都位于S平面左半部的系统 叫最小相位系统。本章前面介绍的示例都是最小 相位系统。非最小相位系统一词源于对系统频率 特性的描述,即在正弦信号的作用下,具有相同 幅频特性的系统(或环节),最小相位系统的相 位移最小,而非最小相位系统的相位移大于最小 相位系统的相位移

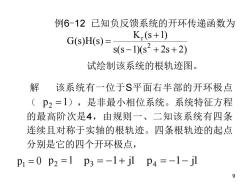

例6-12已知负反馈系统的开环传递函数为 K(s+1) G(s)H(s)= s(S-1)(s2+2s+2) 试绘制该系统的根轨迹图。 解 该系统有一位于S平面右半部的开环极点 (P2=1),是非最小相位系统。系统特征方程 的最高阶次是4,由规则一、二知该系统有四条 连续且对称于实轴的根轨迹。四条根轨迹的起点 分别是它的四个开环极点, p1=0p2=1p3=-1+j1p4=-1-jl 9

9 例6-12 已知负反馈系统的开环传递函数为 试绘制该系统的根轨迹图。 解 该系统有一位于S平面右半部的开环极点 ( ),是非最小相位系统。系统特征方程 的最高阶次是4,由规则一、二知该系统有四条 连续且对称于实轴的根轨迹。四条根轨迹的起点 分别是它的四个开环极点, p 1 2 = s(s 1)(s 2s 2) K (s 1) G(s)H(s) 2 r − + + + = p 0 1 = p 1 2 = p3 = −1+ j1 p4 = −1− j1

根轨迹的一个终点是它的有限开环零点, 即Z1=-1,其余三个终点均在无穷远处(无 限零点)。 由规则四知,根轨迹的三条渐近线与实轴 的交点为 m Σ(P)-Σ(Z) 0a= i=1 j=1 =0 n-m 渐近线与实轴正方向的夹角分别是60°(k=0): 180°(k=1)和-60°(k=2)。 10

10 根轨迹的一个终点是它的有限开环零点, 即 ,其余三个终点均在无穷远处(无 限零点)。 由规则四知,根轨迹的三条渐近线与实轴 的交点为 渐近线与实轴正方向的夹角分别是60°(k=0), 180°(k=1)和-60°(k=2)。 z 1 1 = − 0 n m (P ) (Z ) m j 1 j n i 1 i a = − − = = =

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 吉林大学:《自动控制原理》课程电子教案(PPT课件)第六章 根轨迹法(1/2).ppt

- 吉林大学:《自动控制原理》课程电子教案(PPT课件)第五章 线性离散控制系统.ppt

- 吉林大学:《自动控制原理》课程电子教案(PPT课件)第四章 线性系统的频域分析 4.5 控制系统的相对稳定性.ppt

- 吉林大学:《自动控制原理》课程电子教案(PPT课件)第四章 线性系统的频域分析 4.4 奈奎斯特稳定判据.ppt

- 吉林大学:《自动控制原理》课程电子教案(PPT课件)第四章 线性系统的频域分析 4.3 系统开环频率特性的绘制.ppt

- 吉林大学:《自动控制原理》课程电子教案(PPT课件)第四章 线性系统的频域分析 4.2 典型环节频率特性的绘制.ppt

- 吉林大学:《自动控制原理》课程电子教案(PPT课件)第四章 线性系统的频域分析 4.1 频率特性的概念.ppt

- 吉林大学:《自动控制原理》课程电子教案(PPT课件)第三章 控制系统的时域分析法 第五节 应用MATLAB分析控制系统的性能.ppt

- 吉林大学:《自动控制原理》课程电子教案(PPT课件)第三章 控制系统的时域分析法 第四节 线性系统的稳态误差分析计算.ppt

- 吉林大学:《自动控制原理》课程电子教案(PPT课件)第三章 控制系统的时域分析法 第三节 劳斯-霍尔维茨稳定性判据.ppt

- 吉林大学:《自动控制原理》课程电子教案(PPT课件)第三章 控制系统的时域分析法 第一节 二阶系统的瞬态响应及性能指标.ppt

- 吉林大学:《自动控制原理》课程电子教案(PPT课件)第二章 控制系统数学模型 第四节 控制系统结构图与信号流图.ppt

- 吉林大学:《自动控制原理》课程电子教案(PPT课件)第二章 控制系统数学模型 第二节 控制系统的复数域数学模型.ppt

- 吉林大学:《自动控制原理》课程电子教案(PPT课件)第二章 控制系统数学模型 第一节 控制系统的时域数学模型.ppt

- 吉林大学:《自动控制原理》课程电子教案(PPT课件)第一章 控制系统简介(负责人:马彦).ppt

- 长沙理工大学:《暖通空调》课程教学资源(作业习题)建筑环境与设备工程专业毕业答辩题库.doc

- 《暖通空调》课程教学资源(参考资料)暖通空调设计注意事项.doc

- 长沙理工大学:《暖通空调》课程教学资源(大纲教案)授课教案 Heating Ventilating and Air Conditioning.pdf

- 长沙理工大学:《暖通空调》课程教学资源(大纲教案)教学大纲(负责人:傅俊萍).pdf

- 北京化工大学:《过程控制工程》课程教学资源(课件讲稿)第八章 非线性控制系统、第九章 新型控制系统.pdf

- 上海海洋大学:工程学院2018版课程教学大纲汇编(机械制造及其自动化专业).pdf

- 上海海洋大学:工程学院2018版课程教学大纲汇编(电气工程及其自动化专业).pdf

- 西安电子科技大学:《智能控制导论》课程教学课件(专家控制)第一讲 专家系统 Expert System.pdf

- 西安电子科技大学:《智能控制导论》课程教学课件(专家控制)第二讲 专家控制系统.pdf

- 西安电子科技大学:《智能控制导论》课程教学课件(博弈控制)第一讲 博弈论简介.pdf

- 西安电子科技大学:《智能控制导论》课程教学课件(博弈控制)第二讲 博弈的分类.pdf

- 西安电子科技大学:《智能控制导论》课程教学课件(博弈控制)第三讲 多重均衡与优化.pdf

- 西安电子科技大学:《智能控制导论》课程教学课件(博弈控制)第四讲 博弈的基本分析方法(上).pdf

- 西安电子科技大学:《智能控制导论》课程教学课件(博弈控制)第五讲 博弈的基本分析方法(下).pdf

- 西安电子科技大学:《智能控制导论》课程教学课件(博弈控制)第六讲 动态博弈分析(上).pdf

- 西安电子科技大学:《智能控制导论》课程教学课件(博弈控制)第七讲 动态博弈分析(下).pdf

- 西安电子科技大学:《复杂网络与群体智能》课程教学课件(复杂网络)第一讲 绪论(主讲:吴建设).pdf

- 西安电子科技大学:《复杂网络与群体智能》课程教学课件(复杂网络)第二讲 复杂网络的基本概念.pdf

- 西安电子科技大学:《复杂网络与群体智能》课程教学课件(复杂网络)第三讲 复杂网络的结构特征.pdf

- 西安电子科技大学:《复杂网络与群体智能》课程教学课件(复杂网络)第四讲 节点相似性.pdf

- 西安电子科技大学:《复杂网络与群体智能》课程教学课件(复杂网络)第五讲 复杂网络社区检测.pdf

- 西安电子科技大学:《复杂网络与群体智能》课程教学课件(复杂网络)第七讲 最小生成树社区检测.pdf

- 西安电子科技大学:《复杂网络与群体智能》课程教学课件(复杂网络)第六讲 基于网络动力学的社区检测.pdf

- 西安电子科技大学:《复杂网络与群体智能》课程教学课件(复杂网络)第八讲 图神经网络(上).pdf

- 西安电子科技大学:《复杂网络与群体智能》课程教学课件(复杂网络)第九讲 图神经网络(下).pdf