上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)第05讲 大一统的秦汉帝国

第5讲 大一统的秦汉帝国 蒋勤(qinjiang@situ.edu.cn) 上海交通大学人文学院历史系 2018年10月23日

蒋 勤 (qinjiang@sjtu.edu.cn) 上海交通大学人文学院历史系 2018年10月23日

本讲内容 ·一、郡县制与始皇帝:秦始皇 二、独尊儒术的汉武帝 三、精英流动:贵族、军功与士人 。8点:期中报告安排与第二次小组讨论

• 一、郡县制与始皇帝:秦始皇 • 二、独尊儒术的汉武帝 • 三、精英流动:贵族、军功与士人 • 8点:期中报告安排与第二次小组讨论

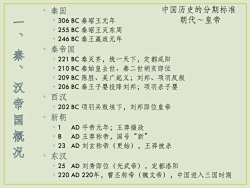

。秦国 中国历史的分期标准 ·306BC秦昭王元年 朝代~皇帝 ·255BC秦昭王灭东周 246BC秦王赢政元年 秦 ·秦帝国 ·221BC秦灭齐,统一天下,定都咸阳 210BC秦始皇去世、秦二世胡亥即位 ·209BC陈胜、吴广起义;刘邦、项羽反叛 206BC秦王子婴投降刘邦;项羽杀子婴 汉帝国概况 西汉 ·202BC项羽兵败垓下,刘邦即位皇帝 。新朝 ·1AD平帝元年;王莽摄政 ·8AD王莽称帝,国号“新” 23AD刘玄称帝(更始),王莽被杀 。东汉 ·25AD刘秀即位(光武帝),定都洛阳 220AD220年,曹丕称帝(魏文帝),中国进入三国时期

• 秦国 • 306 BC 秦昭王元年 • 255 BC 秦昭王灭东周 • 246 BC 秦王嬴政元年 • 秦帝国 • 221 BC 秦灭齐,统一天下,定都咸阳 • 210 BC 秦始皇去世、秦二世胡亥即位 • 209 BC 陈胜、吴广起义;刘邦、项羽反叛 • 206 BC 秦王子婴投降刘邦;项羽杀子婴 • 西汉 • 202 BC 项羽兵败垓下,刘邦即位皇帝 • 新朝 • 1 AD 平帝元年;王莽摄政 • 8 AD 王莽称帝,国号“新” • 23 AD 刘玄称帝(更始),王莽被杀 • 东汉 • 25 AD 刘秀即位(光武帝),定都洛阳 • 220 AD 220年,曹丕称帝(魏文帝),中国进入三国时期 中国历史的分期标准 朝代~皇帝

毛泽东:《沁园春雪》 (1936年2月) 北国风光,千里冰封,万里雪飘。 望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。 山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。 须晴日,看红装素裹,分外妖娆。 江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。 惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。 一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。 。 俱往矣,数风流人物,还看今朝

• 北国风光,千里冰封,万里雪飘。 • 望长城内外,惟余莽莽;大河上下,顿失滔滔。 • 山舞银蛇,原驰蜡象,欲与天公试比高。 • 须晴日,看红装素裹,分外妖娆。 • 江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。 • 惜秦皇汉武,略输文采;唐宗宋祖,稍逊风骚。 • 一代天骄,成吉思汗,只识弯弓射大雕。 • 俱往矣,数风流人物,还看今朝

何为皇帝?何为帝国(Empire)? 秦国统一天下,秦王嬴政自封“始皇帝” 臣等谨与博士议日:“古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最 康李, 诏’,天子自称日,‘朕’。 皇’,采上古‘帝’位号,号日‘皇帝’。他如议。 朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。” (《史记秦始皇本纪》) 皇=Great,帝=The Supreme Being/Emperor 皇帝=煌煌上帝 帝国是什么? ·文化多元性:统治许多不同民族(有不同的文化和领土) ·疆界灵活性:疆界灵活调整,几乎无限扩张

• 秦国统一天下,秦王嬴政自封“始皇帝” • 臣等谨与博士议曰:“古有天皇,有地皇,有泰皇,泰皇最 贵。臣等昧死上尊号,王为‘泰皇’。命为‘制’,令为 ‘诏’,天子自称曰‘朕’。” 王曰:“去‘泰’,著 ‘皇’,采上古‘帝’位号,号曰‘皇帝’。他如议。…… 朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。” (《史记·秦始皇本纪》) • 皇=Great,帝=The Supreme Being/Emperor • 皇帝=煌煌上帝 • 帝国是什么? • 文化多元性:统治许多不同民族(有不同的文化和领土) • 疆界灵活性:疆界灵活调整,几乎无限扩张

秦始皇对中国历史的贡献 ·首次建立大一统帝国 改分封制为郡县制 ·建立官僚制 ·统一的文字、度量衡制度

• 首次建立大一统帝国 • 改分封制为郡县制 • 建立官僚制 • 统一的文字、度量衡制度

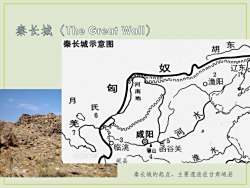

秦长城 (The Great Wall) 秦长城示意图 胡东 amarnwnonnnooonnnom 奴 辽东 2 匈 河 o渔阳 月 地 昏 羌 annwnnnnnnnnnnny 咸阳 - 6八河 临洮 骊山 函谷关 品百 水 岷县 4 B日a流 秦长城的起点、主要遗迹在甘肃岷县

秦长城的起点、主要遗迹在甘肃岷县 岷县

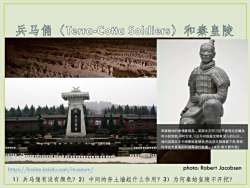

兵马俑 (Terra--Cotta Soldiers)和秦皇陵 椒皇市楼 单膝跪地的秦俑复制品。英国女王同习近平参观这些藏品 时兴致勃勃,不时交谈,习近平对这些文物有深入的认识。 他向英国女王介绍秦始皇陵说,把这些文物保留下来,等到 科学技术更高的时候再进行发掘。(来自:南方都市报) https://baike.baidu.com/museum/ photo:Robert Jacobsen 1)兵马俑有没有颜色?2) 中间的夯土墙起什么作用?3)为何秦始皇陵不开挖?

photo: Robert Jacobsen https://baike.baidu.com/museum/ 1)兵马俑有没有颜色?2)中间的夯土墙起什么作用?3)为何秦始皇陵不开挖?

秦:弃“封寰”、推“郡县 相笔酸菌警:音上产 荆地远, 不 王, 请立诸子, 唯上幸许。”始皇 不奥 议 於群臣, 群臣皆以为便 尉李斯议日:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属 相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁 今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以 ✉下M‘合n/、」、/。山派一ZM曾,南Y刚/ 也。置诸侯不便。 始 目:“ 天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙 初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不 难哉!廷尉议是 。《史记秦始皇本纪第六》

• “丞相绾等言:“诸侯初破,燕、齐、荆地远,不为 置王,毋以填之。请立诸子,唯上幸许。”始皇下其 议於群臣,群臣皆以为便。 • 廷尉李斯议曰:“周文武所封子弟同姓甚众,然后属 疏远,相攻击如仇雠,诸侯更相诛伐,周天子弗能禁 止。今海内赖陛下神灵一统,皆为郡县,诸子功臣以 公赋税重赏赐之,甚足易制。天下无异意,则安宁之 术也。置诸侯不便。” • 始皇曰:“天下共苦战斗不休,以有侯王。赖宗庙, 天下初定,又复立国,是树兵也,而求其宁息,岂不 难哉!廷尉议是。” • 《史记·秦始皇本纪第六》

秦始皇的集枫和统一 把天下分为三十六郡。每郡都设置守、尉、监。改称 人民所做“黔首”。 收集天下的兵器,聚集到咸阳,熔化之后铸成大钟, 十二个铜人,每个重达十二万斤,放置在宫廷里。 统一法令和度量衡标准。统一车辆两轮间的宽度。书 写使用统一的隶书。 领土东到大海和朝鲜,西到临洮、羌中,南到北向户, 往北据守黄河作为要寒。沿着阴山往东一直到达辽东 郡。 迁徙天下富豪人家十二万户到咸阳居住。(《史记》)

• 把天下分为三十六郡。每郡都设置守、尉、监。改称 人民所做“黔首”。 • 收集天下的兵器,聚集到咸阳,熔化之后铸成大钟, 十二个铜人,每个重达十二万斤,放置在宫廷里。 • 统一法令和度量衡标准。统一车辆两轮间的宽度。书 写使用统一的隶书。 • 领土东到大海和朝鲜,西到临洮、羌中,南到北向户, 往北据守黄河作为要寒。沿着阴山往东一直到达辽东 郡。 • 迁徙天下富豪人家十二万户到咸阳居住。(《史记》)

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)第04讲 春秋战国之巨变.pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)第03讲 上古之殷商西周.pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)第02讲 中华文明的起源.pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)第01讲 导论(蒋勤).pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)第14讲 从传统到现代的转型.pptx

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)第13讲 末代王朝清帝国(末代带国之满清).pptx

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)第12讲 明清科举与家族.pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)第11讲 君主极权之明朝.pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源_课程大纲(2018秋).pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)蒙古时代的商业与宗教(蒙古时代的全球网络、地域整合与宗教).pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)明代的政治与北方局势.pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)《三国志》的世界——东汉三国.pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)唐宋变革论与唐宋之际的历史演变.pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)北方的游牧民帝国——辽、金、西夏、蒙古.pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)隋唐的权力结构.pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)魏晋南北朝.pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)春秋与战国.pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)世界史中的“蒙古时代”.pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)秦与西汉(赵思渊).pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)多中心起源与早期王权(中华文明的多中心起源与早期王权政体的发展).pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)第06讲 三国两晋南北朝.pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)第07讲 隋唐的世界帝国.pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)第08讲 帝制成熟之两宋.pdf

- 上海交通大学:《中国文化概要 The Substance of Chinese Culture》课程教学资源(讲稿)第09讲 多民族竞争之辽夏金元.pdf

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)教学设计:洋务运动专题20分钟.ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)葫芦岛1946·百万日本侨俘大遣返.ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)第九讲(原第七章)人民共和国是中国人民的历史性选择(宋珮珮).ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)第四讲(原第二章)近代以来仁人志士追寻“中国梦”的艰辛探索(宋珮珮).ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)第七讲(第五章)毛泽东与中国革命新道路(张一平).ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)第一讲 导言 中国近现代史纲要 Essentials of Modern Chinese History(张玉瑜).ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)第三讲(原第一章)反对外国侵略的斗争(张玉瑜).ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)第六讲 马克思主义在中国的传播与中国共产党的诞生(张玲).ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)第八讲(第六章)抗日战争(徐临江).ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)第十讲(原第八章)新中国的成立与社会主义制度的确立(王春英).ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)第五讲(原第三章)孙中山与辛亥革命(邓军).ppt

- 上海交通大学:《中国近现代史纲要》课程教学资源(PPT课件讲稿)第二讲(原“综述”)由盛转衰——鸦片战争前的中国与世界(高福进).ppt

- 《大学使命与大学文化》课程教学资源(书籍文献)上海交通大学校史(1897-1949).pdf

- 《大学使命与大学文化》课程教学资源(书籍文献)回归大学之道.pdf

- 《大学使命与大学文化》课程教学资源(书籍文献)人、船与海洋的故事.pdf

- 《大学使命与大学文化》课程教学资源(书籍文献)竺可桢全集(第17卷)竺可桢日记(1964年).pdf