《生物药剂学》课程电子教案(PPT教学课件)第十三章 药物动力学在临床药学中的应用

第十三章 药物动力学在临床药学中的应用

第十三章 药物动力学在临床药学中的应用

本章要求 1.掌握负荷剂量的定义与计算方法 2,掌握临床给药方案设计的主要方法 3.掌握肾功能减退患者的剂量调整方法 4,掌握治疗药物监测的临床应用 5.熟悉给药方案设计的基本内容 6.熟悉肝病患者的剂量调节方法 7.熟悉给药方案个体化和治疗药物监测的主要内容 8.了解特殊人群的给药方案设计

本章要求 1.掌握负荷剂量的定义与计算方法 2.掌握临床给药方案设计的主要方法 3.掌握肾功能减退患者的剂量调整方法 4.掌握治疗药物监测的临床应用 5.熟悉给药方案设计的基本内容 6.熟悉肝病患者的剂量调节方法 7.熟悉给药方案个体化和治疗药物监测的主要内容 8.了解特殊人群的给药方案设计

第一节给药方案设计 一、给药方案设计的一般原则 二、负荷剂量(首剂量) 三、根据半衰期设计给药方案 四、根据平均稳态血药浓度设计给药方案 五、根据稳态血药浓度设计给药方案 六、非线性药物动力学给药方案设计 七、抗菌药物的给药方案设计

第一节 给药方案设计 一、给药方案设计的一般原则 二、负荷剂量(首剂量) 三、根据半衰期设计给药方案 四、根据平均稳态血药浓度设计给药方案 五、根据稳态血药浓度设计给药方案 六、非线性药物动力学给药方案设计 七、抗菌药物的给药方案设计

一、给药方案设计的一般原则 临床最佳给药方案 。安全、有效、经济, 。 为个体患者设计,最佳给药途径、优良 制剂、最适给药剂量和最佳给药间隔

一、给药方案设计的一般原则 临床最佳给药方案 • 安全、有效、经济, • 为个体患者设计,最佳给药途径、优良 制剂、最适给药剂量和最佳给药间隔

·应用药物动力学设计给药方案必须与临床效果 评价和临床监测相结合。 ·进行给药方案设计和调整,常常需要对血药浓度 进行监测。但是只有在血药浓度与临床疗效相 关或血药浓度与药物副作用相关时,进行血药 浓度检测才有意义。若血药浓度与临床效果不 相关,则可以监测其药效学指标

•应用药物动力学设计给药方案必须与临床效果 评价和临床监测相结合。 •进行给药方案设计和调整,常常需要对血药浓度 进行监测。但是只有在血药浓度与临床疗效相 关或血药浓度与药物副作用相关时,进行血药 浓度检测才有意义。若血药浓度与临床效果不 相关,则可以监测其药效学指标

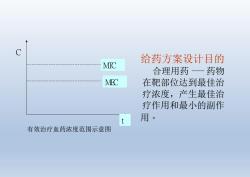

给药方案设计目的 MIC 合理用药一药物 MEC 在靶部位达到最佳治 疗浓度,产生最佳治 疗作用和最小的副作 t 用。 有效治疗血药浓度范围示意图

C MEC t MTC 有效治疗血药浓度范围示意图 给药方案设计目的 合理用药 --- 药物 在靶部位达到最佳治 疗浓度,产生最佳治 疗作用和最小的副作 用

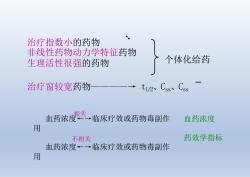

治疗指数小的药物 非线性药物动力学特征药物 生理活性很强的药物 个体化给药 治疗窗较宽药物 t1/2Css、Css 血药浓度关临床疗效或药物毒副作 血药浓度 用 不相关 药效学指标 血药浓度←→临床疗效或药物毒副作 用

治疗指数小的药物 非线性药物动力学特征药物 生理活性很强的药物 治疗窗较宽药物————→ t1/2、Css、Css 血药浓度 药效学指标 相关 血药浓度←→临床疗效或药物毒副作 用 不相关 血药浓度←→临床疗效或药物毒副作 用 个体化给药

决定给药方案的因 春首先要考虑与药物的有效性和安全性有关的因素 ②考虑所用药物的的吸收、分布、代谢和排泄规律 和特点等一般药物动力学性质 ③考虑患者的生理状态、病理状况 ④考虑给药剂型、给药途径、患者的遗传差异、顺 应性、其他用药情况及环境等因素

决定给药方案的因 素①首先要考虑与药物的有效性和安全性有关的因素 ②考虑所用药物的的吸收、分布、代谢和排泄规律 和特点等一般药物动力学性质 ③考虑患者的生理状态、病理状况 ④考虑给药剂型、给药途径、患者的遗传差异、顺 应性、其他用药情况及环境等因素

口制定临床给药方案的步骤: ①根据治疗日的要求和药物的性质,选择最佳给药途径 和药物制剂。 ②根据药物治疗指数和半衰期,用药物动力学方法估算 血药浓度允许波动的幅度,确定最佳给药间隔。 ③根据已知有效治疗血药浓度范围,用药物动力学方法 计算最适剂量(包括负荷剂量和维持剂量)。 ④将以上三步确定的初步给药方案用于患者,观察疗效 与反应,监测血药浓度,进行安全性、有效性评价与 剂量调整,直到获得临床最佳给药方案

□ 制定临床给药方案的步骤: ①根据治疗目的要求和药物的性质,选择最佳给药途径 和药物制剂。 ②根据药物治疗指数和半衰期,用药物动力学方法估算 血药浓度允许波动的幅度,确定最佳给药间隔。 ③根据已知有效治疗血药浓度范围,用药物动力学方法 计算最适剂量(包括负荷剂量和维持剂量)。 ④将以上三步确定的初步给药方案用于患者,观察疗效 与反应,监测血药浓度,进行安全性、有效性评价与 剂量调整,直到获得临床最佳给药方案

二、负荷剂量(首剂量,Loading Dose) ·为尽快达到有效冶疗的目的,第1次给予一个 较大的剂量,使血药浓度达到有效治疗浓度, 之后再按给药周期给予维持剂量,使血药浓度 维持在有效治疗浓度范围,这个首次给予的较 大剂量,称为负荷剂量或冲击量,亦称首剂量 常用X表示 维持剂量:X

二、负荷剂量(首剂量,Loading Dose) 维持剂量:X0 •为尽快达到有效治疗的目的,第1次给予一个 较 大的剂量,使血药浓度达到有效治疗浓度, 之 后再按给药周期给予维持剂量,使血药浓度 维 持在有效治疗浓度范围,这个首次给予的较 大 剂量,称为负荷剂量或冲击量,亦称首剂量 常,用X表示0

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《生物药剂学》课程电子教案(PPT教学课件)第十二章 统计矩原理在药动学的应用.pptx

- 《生物药剂学》课程电子教案(PPT教学课件)第十一章 非线性药物动力学.pptx

- 《生物药剂学》课程电子教案(PPT教学课件)第十章 重复给药.pptx

- 《生物药剂学》课程电子教案(PPT教学课件)第九章 多室模型 Multiple Compartment Model.pptx

- 《生物药剂学》课程电子教案(PPT教学课件)第八章 单室模型.pptx

- 《生物药剂学》课程电子教案(PPT教学课件)第七章 药动学概述.pptx

- 《生物药剂学》课程电子教案(PPT教学课件)第六章 药物排泄.pptx

- 《生物药剂学》课程电子教案(PPT教学课件)第五章 药物代谢.pptx

- 《生物药剂学》课程电子教案(PPT教学课件)第四章 药物的分布.pptx

- 《生物药剂学》课程电子教案(PPT教学课件)第三章 非口服给药的吸收.pptx

- 《生物药剂学》课程电子教案(PPT教学课件)第二章 口服药物吸收.pptx

- 《生物药剂学》课程电子教案(PPT教学课件)第一章 概述.pptx

- 武汉轻工大学:生命科学与技术学院《药品生产质量管理工程》课程教学大纲.pdf

- 武汉轻工大学:生命科学与技术学院《药理学》课程教学大纲.pdf

- 武汉轻工大学:生命科学与技术学院《天然药物化学》课程教学大纲.pdf

- 武汉轻工大学:生命科学与技术学院《制药工程实验》课程教学大纲.pdf

- 武汉轻工大学:生命科学与技术学院《制药工程与设备》课程教学大纲.pdf

- 武汉轻工大学:生命科学与技术学院《药物合成反应》课程教学大纲.pdf

- 武汉轻工大学:生命科学与技术学院《化学制药工艺学》课程教学大纲.pdf

- 武汉轻工大学:生命科学与技术学院《制药工程专业外语》课程教学大纲.pdf

- 《生物药剂学》课程电子教案(PPT教学课件)第十四章 新药的药物动力学研究.pptx

- 《生物药剂学》课程电子教案(PPT教学课件)第十五章 药物动力学研究进展.pptx

- 绍兴文理学院:化学化工学院药学专业课程教学大纲汇编.pdf

- 山东第一医科大学(泰山医学院):《工业药物分析》课程授课教案(打印版,负责人:李珂).pdf

- 山东第一医科大学(泰山医学院):《制药安全工程》课程教学大纲(打印版).pdf

- 山东第一医科大学(泰山医学院):《制药安全工程》课程授课教案(打印版,负责人:夏成才).pdf

- 《化学制药工艺学》课程教学课件(打印版)第一章 绪论(山东第一医科大学(泰山医学院):肖玉良).pdf

- 《化学制药工艺学》课程教学课件(打印版)第二章 药物工艺路线的设计和选择.pdf

- 《化学制药工艺学》课程教学课件(打印版)第三章 合成药物工艺研究.pdf

- 《化学制药工艺学》课程教学课件(打印版)第四章 手性药物制备技术.pdf

- 《化学制药工艺学》课程教学课件(打印版)第五章 中试放大与生产工艺.pdf

- 《化学制药工艺学》课程教学课件(打印版)第六章 化学制药与环境保护(化学制药厂三废的防治).pdf

- 《化学制药工艺学》课程教学课件(打印版)第七章 奥美拉唑生产工艺原理.pdf

- 《化学制药工艺学》课程教学课件(打印版)第十章 芦氟沙星的生产工艺原理.pdf

- 《化学制药工艺学》课程教学课件(打印版)第十三章 氢化可的松的生产工艺原理.pdf

- 《化学制药工艺学》课程教学课件(打印版)第十四章 氯霉素的生产工艺原理.pdf

- 山东第一医科大学(泰山医学院):《生药学》课程授课教案(打印版,负责人:高红莉).pdf

- 山东第一医科大学(泰山医学院):《生药学》课程实验指导(打印版).pdf

- 山东第一医科大学(泰山医学院):《生药学》课程考试题(A卷)试题.pdf

- 山东第一医科大学(泰山医学院):《生药学》课程考试题(B卷)试题.pdf