《力学》课程教学资源(PPT课件)实验力学——静态测量

第六章 静态测量 第一节 静态测量概述 第二节 应力应变分析方法 第三节 测量方法 第四节 测量误差 实验三 静态电测实验 第六章静态测量

第六章 静态测量 1 第六章 静态测量 第一节 静态测量概述 第二节 应力应变分析方法 第三节 测量方法 第四节 测量误差 实验三 静态电测实验

第一节 静态测量概述 1.静测基本方法 目的 应力应变分布 分析强度 分析应力集中 分析载荷状态 实验目的决定 载荷工况的选择,布片方案的设计, 应变片、黏结剂、导线类型的选择, 测量仪器系统的组织。 第六章静态测量 2

第六章 静态测量 2 第一节 静态测量概述 1. 静测基本方法 目的 应力应变分布 分析强度 分析应力集中 分析载荷状态 实验目的决定 载荷工况的选择,布片方案的设计, 应变片、黏结剂、导线类型的选择, 测量仪器系统的组织

1.静测基本方法 实验方案 测量问题的理论分析预测; 各种工况下结构的有限元分析模拟; 找到实验研究的关键点; 制订选片、布片、布线方案; 选配仪器系统;确定实验过程。 要考虑的因素 实验环境对方案起决定作用。 实验条件限制对载荷工况、实验材料和仪器的选择。 第六章静态测量 3

第六章 静态测量 3 1. 静测基本方法 实验方案 测量问题的理论分析预测; 各种工况下结构的有限元分析模拟; 找到实验研究的关键点; 制订选片、布片、布线方案; 选配仪器系统;确定实验过程。 要考虑的因素 实验环境对方案起决定作用。 实验条件限制对载荷工况、实验材料和仪器的选择

2.静测基本过程 实验准备 材料;仪器仪表及其校准;工具等。 贴片,检测 包括贴片,检查,保护,布线和仪器连接,系统调 整、校准等工作。 测量 按照方案,逐工况加载,测量,记录。 报告 数据分析,完成报告。 第六章静态测量 4

第六章 静态测量 4 2. 静测基本过程 实验准备 材料;仪器仪表及其校准;工具等。 贴片,检测 包括贴片,检查,保护,布线和仪器连接,系统调 整、校准等工作。 测量 按照方案,逐工况加载,测量,记录。 报告 数据分析,完成报告

3.静态测量的稳定性 静态测量必须保证测量系统的工作稳定性。包括 应变片及测量桥路对环境(主要是温度、湿度)的 稳定性, 测量仪器的工作点和增益稳定性, 导线系统的牢固度、可靠性, 抗干扰性。 测量系统工作稳定性的检测方法 各状态下的零漂记录分析: 系统增益(灵敏度)测量。 第六章静态测量 5

第六章 静态测量 5 3. 静态测量的稳定性 静态测量必须保证测量系统的工作稳定性。包括 应变片及测量桥路对环境(主要是温度、湿度)的 稳定性, 测量仪器的工作点和增益稳定性, 导线系统的牢固度、可靠性, 抗干扰性。 测量系统工作稳定性的检测方法 各状态下的零漂记录分析; 系统增益(灵敏度)测量

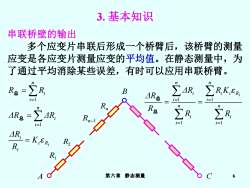

3.基本知识 串联桥壁的输出 多个应变片串联后形成一个桥臂后,该桥臂的测量 应变是各应变片测量应变的平均值。在静态测量中,为 了通过平均消除某些误差,有时可以应用串联桥臂。 R=】 △R总 ∑R ∑RK,6R △R总 i=l -K ERi R R 第六章静态测量

第六章 静态测量 6 3. 基本知识 串联桥壁的输出 多个应变片串联后形成一个桥臂后,该桥臂的测量 应变是各应变片测量应变的平均值。在静态测量中,为 了通过平均消除某些误差,有时可以应用串联桥臂。 R1 R2 Rn−1 Rn A B C Ri i i i n i i n i i K R ΔR ΔR ΔR R R = = = = = 1 1 总 总 = = = = = = n i i n i i i R n i i n i i R R K R ΔR R ΔR i 1 1 1 1 总 总

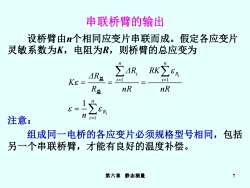

串联桥臂的输出 设桥臂由个相同应变片串联而成。假定各应变片 灵敏系数为K,电阻为R,则桥臂的总应变为 K&= △R总 ∑AR RK∑ER R总 nR nR 6= n 注意: 组成同一电桥的各应变片必须规格型号相同,包括 另一个串联桥臂,才能有良好的温度补偿。 第六章静态测量

第六章 静态测量 7 串联桥臂的输出 设桥臂由n个相同应变片串联而成。假定各应变片 灵敏系数为K,电阻为R,则桥臂的总应变为 注意: 组成同一电桥的各应变片必须规格型号相同,包括 另一个串联桥臂,才能有良好的温度补偿。 = = = = = = = n i R n i R n i i i i n nR RK nR ΔR R ΔR K 1 1 1 1 总 总

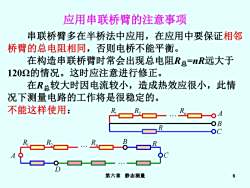

应用串联桥臂的注意事项 串联桥臂多在半桥法中应用,在应用中要保证相邻 桥臂的总电阻相同,否则电桥不能平衡。 在构造串联桥臂时常会出现总电阻R总=nR远大于 1202的情况。这时应注意进行修正。 在R总较大时因电流较小,造成热效应很小,此情 况下测量电路的工作将是很稳定的。 不能这样使用: 第六章静态测量 8

第六章 静态测量 8 应用串联桥臂的注意事项 串联桥臂多在半桥法中应用,在应用中要保证相邻 桥臂的总电阻相同,否则电桥不能平衡。 在构造串联桥臂时常会出现总电阻R总=nR远大于 120Ω的情况。这时应注意进行修正。 在R总较大时因电流较小,造成热效应很小,此情 况下测量电路的工作将是很稳定的。 不能这样使用: R R1 R2 Rn A B C A B C D R1 R2 Rn R

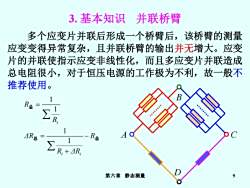

3.基本知识 并联桥臂 多个应变片并联后形成一个桥臂后,该桥臂的测量 应变变得异常复杂,且并联桥臂的输出并无增大。应变 片的并联使指示应变非线性化,而且多应变片并联造成 总电阻很小,对于恒压电源的工作极为不利,故一般不 推荐使用。 R海 R R总 一R总 ∑R+AR 第六章静态测量

第六章 静态测量 9 3. 基本知识 并联桥臂 多个应变片并联后形成一个桥臂后,该桥臂的测量 应变变得异常复杂,且并联桥臂的输出并无增大。应变 片的并联使指示应变非线性化,而且多应变片并联造成 总电阻很小,对于恒压电源的工作极为不利,故一般不 推荐使用。 A D C B 总 总 总 R R ΔR ΔR R R i i i − + = = 1 1 1 1

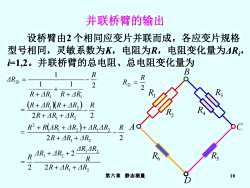

并联桥臂的输出 设桥臂由2个相同应变片并联而成,各应变片规格 型号相同,灵敏系数为K,电阻为R,电阻变化量为R, =1,2。并联桥臂的总电阻、总电阻变化量为 1 R B R总= R 2 R总 2 R+AR R+AR -(R+4RXR+AR)R 2R+4R+AR 2 =R2+R☑R+4R)+4R4R R A 2R+4R+4R 2 R4R+4R,+24B4R R 2 2R+4R+4R2 第六章静态测量

第六章 静态测量 10 并联桥臂的输出 设桥臂由2 个相同应变片并联而成,各应变片规格 型号相同,灵敏系数为K,电阻为R,电阻变化量为ΔRi, i=1,2。并联桥臂的总电阻、总电阻变化量为 A D C B R1 R2 R3 R4 R6 R5 ( )( ) ( ) 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 R ΔR ΔR R ΔR ΔR ΔR ΔR R R R ΔR ΔR R R ΔR ΔR ΔR ΔR R R ΔR ΔR R ΔR R ΔR R R ΔR R ΔR ΔR + + + + = − + + + + + = − + + + + = − + + + 总 = 2 R R总 =

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《力学》课程教学资源(PPT课件)工程力学——杆件的内力.ppt

- 《力学》课程教学资源(PPT课件)材料力学——扭转.ppt

- 《力学》课程教学资源(作业习题)工程力学试题(样卷,含参考答案).doc

- 《力学》课程教学资源(作业习题)材料力学试题(样卷,含答案).doc

- 《力学》课程教学资源(作业习题)材料力学习题解.doc

- 《力学》课程教学资源(作业习题)动力学试题(无答案).pdf

- 《力学》课程教学资源(作业习题)运动学模拟试题(无答案).pdf

- 《力学》课程教学资源(作业习题)静力学测验(无答案).pdf

- 《C语言程序设计》课程教学课件(PPT讲稿)第十章 指针.ppt

- 《C语言程序设计》课程教学课件(PPT讲稿)第八章 函数.ppt

- 《C语言程序设计》课程教学课件(PPT讲稿)第九章 预处理命令.ppt

- 《C语言程序设计》课程教学课件(PPT讲稿)第五章 选择结构程序设计.ppt

- 《C语言程序设计》课程教学课件(PPT讲稿)第七章 数组.ppt

- 《C语言程序设计》课程教学课件(PPT讲稿)第六章 循环控制.ppt

- 《C语言程序设计》课程教学课件(PPT讲稿)第三章 数据描述.ppt

- 《C语言程序设计》课程教学课件(PPT讲稿)第四章 最简单的c程序设计——顺序程序设计.ppt

- 《C语言程序设计》课程教学课件(PPT讲稿)第二章 程序的灵魂——算法.ppt

- 《C语言程序设计》课程教学课件(PPT讲稿)第一章 C语言概述.ppt

- 《C语言程序设计》课程教学资源(作业习题)选择题样题(无答案).doc

- 《C语言程序设计》课程教学资源(作业习题)习题集(末页含答案).ppt

- 《数据结构》课程实验指导.pdf

- 《数据结构》课程作业习题(无答案).pdf

- 《微型计算机技术及应用》课程教学大纲 Microcomputer Principle and Its Applications.pdf

- 《微型计算机技术及应用》课程授课教案(讲义)第3章 C51基本语法.doc

- 《微型计算机技术及应用》课程授课教案(讲义)第5章 51单片机的外围模块及应用 5.1 并口.doc

- 《微型计算机技术及应用》课程授课教案(讲义)第2章 51系列单片机系统结构.doc

- 《微型计算机技术及应用》课程授课教案(讲义)第5章 51单片机的外围模块及应用 5.2 定时器及其应用.doc

- 《微型计算机技术及应用》课程授课教案(讲义)第1章 单片微型计算机基础知识.doc

- 《微型计算机技术及应用》课程授课教案(讲义)第5章 51单片机的外围模块及应用 5.3 串口UART.doc

- 《微型计算机技术及应用》课程授课教案(讲义)第7章 C51应用程序设计.doc

- 《微型计算机技术及应用》课程教学实验指导书(内蒙古科技大学:李琦,共十七个实验).doc

- 《微型计算机技术及应用》课程教学资源(试卷习题)2007试卷A(答案).doc

- 《微型计算机技术及应用》课程教学资源(试卷习题)2007试卷A(试题).doc

- 《微型计算机技术及应用》课程教学资源(试卷习题)2007试卷B(答案).doc

- 《微型计算机技术及应用》课程教学资源(试卷习题)2007试卷B(试题).doc

- 《微型计算机技术及应用》课程教学资源(试卷习题)2010-2011单片机原理及应用试卷(答案).doc

- 《微型计算机技术及应用》课程教学资源(试卷习题)2011-2012微型计算机原理及应用试卷A(答案).doc

- 《微型计算机技术及应用》课程教学资源(试卷习题)2011-2012微型计算机原理及应用试卷A(试题).doc

- 《微型计算机技术及应用》课程教学资源(试卷习题)67106309A卷(试题).doc

- 《微型计算机技术及应用》课程教学资源(试卷习题)67106309A卷(答案).doc