《工程力学》课程教学大纲 Engineering Mechanics

《工程力学》课程教学大级一、课程中文名称:工程力学二、课程英文名称:EngineeringMechanics三、课程编码:ZB0601540四、课程性质:专业技术基础课。五、学时数、学分数、开课学期:64学时、5学分、2年级第2学期。六、课程目的与要求:目的:工程力学是工科有关专业的一门技术基础课。主要包含"静力学"和"材料力学"两部分,前者研究物体的受力和平衡规律,后者研究物体在外力作用下的变形和失效现象。通过本门课程的学习,要求学生对杆件的平衡、强度、刚度和稳定性问题具有明确的基本概念、必要的基础知识和初步的计算能力,从而使学生能对一些工程问题进行简单的计算。教学基本内容与基本要求:(1)对工程力学的基本概念和基本分析方法有明确的认识;(2)具有将杆类构件简化为力学简图的初步能力。能分析杆件的内力,作相应的内力图。(3)能分析杆件的应力,位移,进行强度和刚度计算,并会处理一次超静定问题。(4)对应力状态理论和强度理论有一定的认识,并能进行组合变形下杆件的强度计算。(5)能分析简单压杆的临界载荷,并能进行稳定性校核等计算。(6)对常用材料的基本力学性能及其测试方法有初步认识和了解。七、本课程与其它课程的联系:本课程主要以高等数学及物理学中的力学为基础。同时,本课程又是许多后继课程的专业基础课,如:流体力学、结构力学、钢筋混凝土结构、机械学等。八、教学方法:(一)大纲中所列的基本内容只表示教学的范围和深度。其先后次序可以据各自的教学经验作不同的安排。(二)建议讲完梁的基本变形或组合变形以后,能进行一次测验使学生对基本变形进行系统的复习和总结,有利于后面章节的学习。(三)为了帮助学生掌握课程的基本内容,培养分析、运算能力建议习题的总量为80个左右,此外,安排适当的分析讨论课或现场课,对上述能力的培养更为有利。九、考核方法:考试题目要全面,同时要做到体现重点,难度适中,题量适度,难度及题量的梯度应按照教学要求的三个不同层次安排,对未作具体教学要求的内容按"了解和"理解"的层次要求。考核方法为期末闭卷考试,考试时间为120分钟。十、选用教材参考书目:工程力学(静力学)、北京科技大学东北大学编、高等教育出版社、1997年修订版。工程力学(静力学和材料力学)、范钦珊施燮琴等编、高等教育出版社、1997.8十一、教学进程安排表:学时序号章节教学内容理论实践合计爱(静力学部分)1绪论:22静力学的任务,主要内容、学习目的、作用。静力学的研究方法

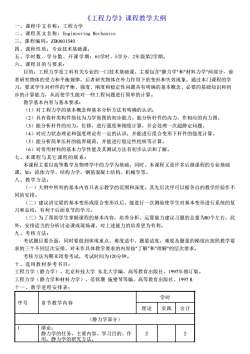

《工程力学》课程教学大纲 一、课程中文名称:工程力学 二、课程英文名称:Engineering Mechanics 三、课程编码:ZB0601540 四、课程性质:专业技术基础课。 五、学时数、学分数、开课学期:64学时、5学分、2年级第2学期。 六、课程目的与要求: 目的:工程力学是工科有关专业的一门技术基础课。主要包含"静力学"和"材料力学"两部分,前 者研究物体的受力和平衡规律,后者研究物体在外力作用下的变形和失效现象。通过本门课程的学 习,要求学生对杆件的平衡、强度、刚度和稳定性问题具有明确的基本概念、必要的基础知识和初 步的计算能力,从而使学生能对一些工程问题进行简单的计算。 教学基本内容与基本要求: (1)对工程力学的基本概念和基本分析方法有明确的认识; (2)具有将杆类构件简化为力学简图的初步能力。能分析杆件的内力,作相应的内力图。 (3)能分析杆件的应力,位移,进行强度和刚度计算,并会处理一次超静定问题。 (4)对应力状态理论和强度理论有一定的认识,并能进行组合变形下杆件的强度计算。 (5)能分析简单压杆的临界载荷,并能进行稳定性校核等计算。 (6)对常用材料的基本力学性能及其测试方法有初步认识和了解。 七、本课程与其它课程的联系: 本课程主要以高等数学及物理学中的力学为基础。同时,本课程又是许多后继课程的专业基础 课,如:流体力学、结构力学、钢筋混凝土结构、机械学等。 八、教学方法: (一)大纲中所列的基本内容只表示教学的范围和深度。其先后次序可以据各自的教学经验作不 同的安排。 (二)建议讲完梁的基本变形或组合变形以后,能进行一次测验使学生对基本变形进行系统的复 习和总结,有利于后面章节的学习。 (三)为了帮助学生掌握课程的基本内容,培养分析、运算能力建议习题的总量为80个左右,此 外,安排适当的分析讨论课或现场课,对上述能力的培养更为有利。 九、考核方法: 考试题目要全面,同时要做到体现重点,难度适中,题量适度,难度及题量的梯度应按照教学要 求的三个不同层次安排,对未作具体教学要求的内容按"了解"和"理解"的层次要求。 考核方法为期末闭卷考试,考试时间为120分钟。 十、选用教材参考书目: 工程力学(静力学)、北京科技大学 东北大学编、高等教育出版社、1997年修订版。 工程力学(静力学和材料力学)、范钦珊 施燮琴等编、高等教育出版社、1997.8. 十一、教学进程安排表: 序号 章节教学内容 学时 理论 实践 合计 (静力学部分) 1 绪论: 静力学的任务,主要内容、学习目的、作 用。静力学的研究方法。 2 2

第1章静力学的举本概统芯和公理4421、力、平衡和刚体的概念2、静力学公理33、约束和约束的基本类型,约束反力的特点,分离体和受力图4、物体受力分析及受力图习题课第2章平面汇交力系41、平面汇交力系合成几何法和平衡几何条件2、力的投影的概念与计算,合力投影定22理3、平面汇交力系合成的解析法和平衡的解析条件(平衡方程)5第3章平面力偶系力对点之矩22力偶及其性质平面力偶系的合成与平衡条件第4章重平面一般力系886力线平移定理平面一般力系向一点简化,力系的主失的主矩,简化结果的分析,合力矩定理平面一般力系的平衡条件和各种形式的平72衡方程8静定和静不定问题的概念物系的平衡第5章摩擦229滑动摩擦概念和摩擦力的特征10摩擦角及自锁现象有摩擦的平衡问题及其特点(材料力学部分)第6章前言11材料力学的任务和主要研究对象22材料力学的基本假设杆件变形的基本形式强度、刚度和稳定性的概念6第7章拉伸和压缩6应力和应变的概念12截面法、轴力图22拉(压)杆的应力分析许用应力,强度条件13低碳钢的拉(压)试验拉(压)杆斜截面上的应22力,拉压破坏分析应力集中现象拉(压)杆的纵向变形和胡14克定律22拉(压)杆的纵向变形和泊松比2215剪切第8章剪切的概念和实例

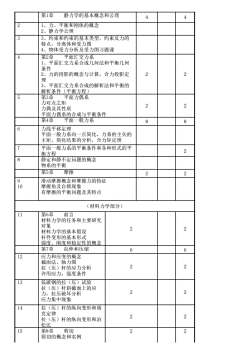

第 1 章 静力学的基本概念和公理 4 4 2 1、力、平衡和刚体的概念 2、静力学公理 3 3、约束和约束的基本类型,约束反力的 特点,分离体和受力图 4、物体受力分析及受力图习题课 4 第 2 章 平面汇交力系 1、平面汇交力系合成几何法和平衡几何 条件2、力的投影的概念与计算,合力投影定 理3、平面汇交力系合成的解析法和平衡的 解析条件(平衡方程) 2 2 5 第 3 章 平面力偶系 力对点之矩 力偶及其性质 平面力偶系的合成与平衡条件 2 2 第 4 章 平面一般力系 8 8 6 力线平移定理 平面一般力系向一点简化,力系的主矢的 主矩,简化结果的分析,合力矩定理 7 平面一般力系的平衡条件和各种形式的平 衡方程 2 8 静定和静不定问题的概念 物系的平衡 第5章 摩擦 2 2 9 10 滑动摩擦概念和摩擦力的特征 摩擦角及自锁现象 有摩擦的平衡问题及其特点 (材料力学部分) 11 第 6 章 前言 材料力学的任务和主要研究 对象 材料力学的基本假设 杆件变形的基本形式 强度、刚度和稳定性的概念 2 2 第 7 章 拉伸和压缩 6 6 12 应力和应变的概念 截面法、轴力图 拉(压)杆的应力分析 许用应力,强度条件 2 2 13 低碳钢的拉(压)试验 拉(压)杆斜截面上的应 力,拉压破坏分析 应力集中现象 2 2 14 拉(压)杆的纵向变形和胡 克定律 拉(压)杆的纵向变形和泊 松比 2 2 15 第 8 章 剪切 剪切的概念和实例 2 2

剪力、名义剪应力挤压、挤压应力剪切的实用计算和强度条件6第9章扭转6扭转的概念和实例16功率、转速与外力偶矩之间22关系扭矩的计算和扭矩图17圆轴扭转剪应力分析极惯性矩、抗扭截面模量和22抗扭刚度18圆轴扭转破坏分析圆轴扭转时的强度条件和刚22度条件第10章弯曲内力44191、梁的计算简图,剪力、弯矩及其方程,剪力图和弯22矩图2、弯矩、剪力与分布载荷2022集度间的关系第11章弯曲661、平面弯曲的概念和实例212、纯弯曲时的正应力公式22抗弯刚度、抗弯截面模量、平行移轴公式223、纯弯曲理论的推广224、梁按正应力的强度计算235、矩形和工字形截面梁的22弯曲剪应力公式6、提高梁弯曲强度的措施第12章弯曲变形441、梁的变形和位移,挠度24和转角,梁挠曲线的近似微2分方程22、用积分法求梁的挠度和转角253、根据梁的叠加原理求梁的挠度和转角,梁的刚度校22核第13章应力状态理论和88强度理论应力状态的概念2622平面应力下的应力分析一解析法和图解法27主应力和主平面22三向应力状态下的最大剪应力28广义虎克定律2922强度理论的应用

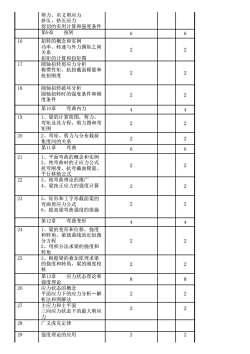

剪力、名义剪应力 挤压、挤压应力 剪切的实用计算和强度条件 第9章 扭转 6 6 16 扭转的概念和实例 功率、转速与外力偶矩之间 关系 扭矩的计算和扭矩图 2 2 17 圆轴扭转剪应力分析 极惯性矩、抗扭截面模量和 抗扭刚度 2 2 18 圆轴扭转破坏分析 圆轴扭转时的强度条件和刚 度条件 2 2 第10 章 弯曲内力 4 4 19 1、梁的计算简图,剪力、 弯矩及其方程,剪力图和弯 矩图 2 2 20 2、弯矩、剪力与分布载荷 集度间的关系 2 2 第11 章 弯曲 6 6 21 1、平面弯曲的概念和实例 2、纯弯曲时的正应力公式 抗弯刚度、抗弯截面模量、 平行移轴公式 2 2 22 3、纯弯曲理论的推广 4、梁按正应力的强度计算 2 2 23 5、矩形和工字形截面梁的 弯曲剪应力公式 6、提高梁弯曲强度的措施 2 2 第12 章 弯曲变形 4 4 24 1、梁的变形和位移,挠度 和转角,梁挠曲线的近似微 分方程 2、用积分法求梁的挠度和 转角 2 2 25 3、根据梁的叠加原理求梁 的挠度和转角,梁的刚度校 核 2 2 第13 章 应力状态理论和 强度理论 8 8 26 应力状态的概念 平面应力下的应力分析-解 析法和图解法 2 2 27 主应力和主平面 三向应力状态下的最大剪应 力 2 2 28 广义虎克定律 29 强度理论的应用 2 2

第14章组合变形下的强66度计算30组合变形的概念和实例梁的斜弯曲时的应力和强度计算22拉伸(压缩)与弯曲组合时22的应力和强度计算31偏心拉伸(压缩)时的应力和强度计算22扭转与弯曲组合时的强度计算32第15章压杆稳定压杆稳定的概念和实例细长压杆临界载荷的欧拉公22式杆端不同约束的影响、欧拉公式的适用范围压杆的稳定校核合计6464十一、主要教学内容、重点和难点第1章静力学的基本概念和公理一、学习目的:通过本章学习,要求掌握乎衡、刚体、力等基本概念和静力学公理;掌握各种约束类型的性质画出相应的约束反力:能熟练地进行受力分析,正确地画出受力图。二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容):第一节静力学基本概念和公理第二节约束和约束反力第三节物体的受力分析和受力图三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1.平衡、刚体、力等基本概念和静力学公理。2.约束类型及约束反力。3.受力分析、画出受力图。(二)教学难点:1.准确理解静力学的公理。2.掌握常见约束的特点及正确画出约束反力。(三)教学手段及教学环节(1)明确研究对象。若取物体系统的局部作为研究对象,一定要单独画出该部分的简图进行受力分析;(2)在所选研究对象的简图上画出其所受到的全部主动力:(3)逐个解除研究对象所受到的全部约束,依据约束的类型画出相应的约束反力。第2章平面汇交力系

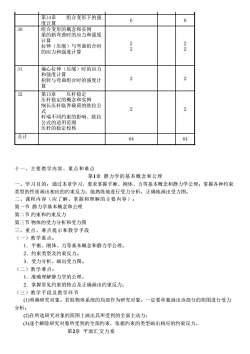

第14章 组合变形下的强 度计算 6 6 30 组合变形的概念和实例 梁的斜弯曲时的应力和强度 计算 拉伸(压缩)与弯曲组合时 的应力和强度计算 2 2 2 2 31 偏心拉伸(压缩)时的应力 和强度计算 扭转与弯曲组合时的强度计 算 2 2 32 第15章 压杆稳定 压杆稳定的概念和实例 细长压杆临界载荷的欧拉公 式 杆端不同约束的影响、欧拉 公式的适用范围 压杆的稳定校核 2 2 合计 64 64 十一、主要教学内容、重点和难点 第1章 静力学的基本概念和公理 一、学习目的:通过本章学习,要求掌握乎衡、刚体、力等基本概念和静力学公理;掌握各种约束 类型的性质画出相应的约束反力;能熟练地进行受力分析,正确地画出受力图。 二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容): 第一节 静力学基本概念和公理 第二节 约束和约束反力 第三节 物体的受力分析和受力图 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1.平衡、刚体、力等基本概念和静力学公理。 2.约束类型及约束反力。 3.受力分析、画出受力图。 (二)教学难点: 1.准确理解静力学的公理。 2.掌握常见约束的特点及正确画出约束反力。 (三)教学手段及教学环节 (1)明确研究对象。若取物体系统的局部作为研究对象,一定要单独画出该部分的简图进行受力 分析; (2)在所选研究对象的简图上画出其所受到的全部主动力; (3)逐个解除研究对象所受到的全部约束,依据约束的类型画出相应的约束反力。 第2章 平面汇交力系

一、学习目的:掌握汇交力系的几何合成法与解析合成法。熟练计算力在坐标袖上的投影,会作力三角形。熟练应用汇交力系平衡的几何条件(力多边形自行封闭)和解析条件(平衡方程)求解汇交力系的平衡问题。二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容):第一节平面汇交力系合成几何法和平衡几何条件第二节合力投影定理第三节平面汇交力系合成的解析法和平衡的解析条件三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1.计算力在坐标轴上的投影:2.应用汇交力系平衡的几何条件和解析条件(平衡方程)求解汇交力系的平衡问题。(二)教学难点:1.合力投影定理。2.力矢量在直角坐标轴上的投影。(三)教学手段及教学环节(1)选取研究对象:按题目要求,合理选取其中某一个或几个刚体为研究对象。(2)分析受力:分析研究对象的受力情况,画出受力图。(3)根据平衡条件(几何条件或解析条件)求解。几何法:画出封闭的力多边形,利用几何关系计算未知力的大小和方向;或按比例作图,从图中直接量出未知力。解析法:先选取坐标铀,然后列平衡方程求解。第3章平面力偶系一、学习目的:学习本章内容,要切实掌握力偶的基本性质,真正理解力偶的三要素。会用力偶系的平衡条件求解平衡问题。二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容):第一节力对点之矩第二节力偶及其性质三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1:力偶的基本性质。2.力偶系的合成方法。3.力偶系的平衡条件。(二)教学难点:1.力偶的基本性质。2.同平面内力偶的等效定理。(三)教学手段及教学环节(1)选取研究对象;(2)进行受力分析:(3)利用平衡条件求解未知量(平面力偶系仅有一个独立的平衡方程,空间力偶系有三个独立的平衡方程)。第4章平面一般力系一、学习目的:本章要求正确理解力的平移定理,力系的主失、主矩的概念。掌握平面一般力系的简化方法和简化结果,能熟练地计算平面一般力系的主失和主矩。熟悉平面一般力系的平衡条件和

一、学习目的:掌握汇交力系的几何合成法与解析合成法。熟练计算力在坐标袖上的投影,会作力 三角形。熟练应用汇交力系平衡的几何条件(力多边形自行封闭)和解析条件(平衡方程)求解汇交力 系的平衡问题。 二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容): 第一节 平面汇交力系合成几何法和平衡几何条件 第二节 合力投影定理 第三节 平面汇交力系合成的解析法和平衡的解析条件 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1.计算力在坐标轴上的投影; 2.应用汇交力系平衡的几何条件和解析条件(平衡方程)求解汇交力系的平衡问题。 (二)教学难点: 1.合力投影定理。 2.力矢量在直角坐标轴上的投影。 (三)教学手段及教学环节 (1)选取研究对象:按题目要求,合理选取其中某一个或几个刚体为研究对象。 (2)分析受力:分析研究对象的受力情况,画出受力图。 (3)根据平衡条件(几何条件或解析条件)求解。 几何法:画出封闭的力多边形,利用几何关系计算未知力的大小和方向;或按比例作图, 从图中直接量出未知力。 解析法:先选取坐标铀,然后列平衡方程求解。 第3章 平面力偶系 一、学习目的:学习本章内容,要切实掌握力偶的基本性质,真正理解力偶的三要素。会用力偶系 的平衡条件求解平衡问题。 二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容): 第一节 力对点之矩 第二节 力偶及其性质 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1.力偶的基本性质。 2.力偶系的合成方法。 3.力偶系的平衡条件。 (二)教学难点: 1.力偶的基本性质。 2.同平面内力偶的等效定理。 (三)教学手段及教学环节 (1)选取研究对象; (2)进行受力分析; (3)利用平衡条件求解未知量(平面力偶系仅有一个独立的平衡方程,空间力偶系有三个 独立的平衡方程)。 第4章 平面一般力系 一、学习目的:本章要求正确理解力的平移定理,力系的主矢、主矩的概念。掌握平面一般力系的 简化方法和简化结果,能熟练地计算平面一般力系的主矢和主矩。熟悉平面一般力系的平衡条件和

各种形式的平衡方程及其附加限制条件。熟练地选取研究对象,应用各种形式的平衡方程求解单个物体和简单物体系统的平衡问题。掌握求解平面衍架内力的节点法和截面法。正确理解静定与静不定的概念,会判断物体系统是否静定。二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容):第一节力线平移定理第二节平面一般力系向一点简化,力系的主失的主矩,简化结果的分析,合力矩定理第四节平面一般力系的平衡条件和各种形式的平衡方程第五节静定和静不定问题的概念,物系的平衡三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1.平面力系的简化方法与简化结果。2.正确应用各种形式的平衡方程。3.刚体及物体系统平衡问题的求解。(二)教学难点:1.主与主矩的概念。2.物体系统平衡问题的求解。3.物体系统静定与静不定问题的判断。(三)教学手段及教学环节(1)明确以下两点:已知条件;所求内容。经验表明,最好将”已知”与”求”的内容醒目地单列出来。(2)明确地选取一个或若干个研究对象,分别画出各自的受力图。在受力图中将已知量与未知量醒目地标明,这一点对正确列出乎衡方程式十分重要。(3)认真观察受力图中力系的种类,建立恰当的坐标系,根据未知力的分布情况和力系的种类,灵活选择平衡方程式的形式、投影轴的方向和矩心。依据所建立的坐标系列出投影式或矩式平衡方程式。(4)细心求解平衡方程,得到正确结果。必要时对结果进行讨论及解释。第5章摩擦一、学习目的:牢固掌握滑动摩擦的性质,深刻理解库伦摩擦定律的内涵,熟练求解考虑滑动摩擦时的平衡问题(两类)。了解全反力、摩擦角、自锁现象等概念。二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容):第一节滑动摩擦概念和摩擦力的特征第二节摩擦角及自锁现象第三节考虑有摩擦时物体的平衡问题三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:考虑滑动摩擦时物体的两类平衡问题的求解方法。(二)教学难点:正确区分两类不同的平衡问题;正确判断摩擦力的方向及正确应用库伦摩擦定律。(三)教学手段及教学环节1、需要判断是否平衡一类问题①选取研究对象;②假设物体处于平衡状态;③假设物体有一运动趋势,并依次分析出摩擦力或滚阻的方向:

各种形式的平衡方程及其附加限制条件。熟练地选取研究对象,应用各种形式的平衡方程求解单个 物体和简单物体系统的平衡问题。掌握求解平面衍架内力的节点法和截面法。正确理解静定与静不 定的概念,会判断物体系统是否静定。 二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容): 第一节 力线平移定理 第二节 平面一般力系向一点简化,力系的主矢的主矩,简化结果的分析,合力矩定理 第四节 平面一般力系的平衡条件和各种形式的平衡方程 第五节 静定和静不定问题的概念,物系的平衡 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1.平面力系的简化方法与简化结果。 2.正确应用各种形式的平衡方程。 3.刚体及物体系统平衡问题的求解。 (二)教学难点: 1.主矢与主矩的概念。 2.物体系统平衡问题的求解。 3.物体系统静定与静不定问题的判断。 (三)教学手段及教学环节 (1)明确以下两点:已知条件;所求内容。经验表明,最好将"已知"与"求"的内容醒目地单列出 来。 (2)明确地选取一个或若干个研究对象,分别画出各自的受力图。在受力图中将已知量 与未知量醒目地标明,这一点对正确列出乎衡方程式十分重要。 (3)认真观察受力图中力系的种类,建立恰当的坐标系,根据未知力的分布情况和力系的种类,灵 活选择平衡方程式的形式、投影轴的方向和矩心。依据所建立的坐标系列出投影式或矩式平衡方程 式。 (4)细心求解平衡方程,得到正确结果。必要时对结果进行讨论及解释。 第5章 摩擦 一、学习目的:牢固掌握滑动摩擦的性质,深刻理解库伦摩擦定律的内涵,熟练求解考虑滑动摩擦 时的平衡问题(两类)。了解全反力、摩擦角、自锁现象等概念。 二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容): 第一节 滑动摩擦概念和摩擦力的特征 第二节 摩擦角及自锁现象 第三节 考虑有摩擦时物体的平衡问题 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 考虑滑动摩擦时物体的两类平衡问题的求解方法。 (二)教学难点: 正确区分两类不同的平衡问题;正确判断摩擦力的方向及正确应用库伦摩擦定律。 (三)教学手段及教学环节 1、需要判断是否平衡一类问题 ① 选取研究对象; ② 假设物体处于平衡状态; ③ 假设物体有一运动趋势,并依次分析出摩擦力或滚阻的方向;

④作出完整的受力分析,由平衡条件求解出物体平衡时需要的摩擦力以及相应接触面间正压力。③判断物体是否平衡,即根据摩擦定律求出最大静摩擦力,并与平衡所需要的摩擦力进行比较。若平衡条件求得摩擦力满足这一关系,说明接触面能提供足够的摩擦力,因而物体能处于平衡,实际摩擦力就是由平衡条件求得的摩擦力。否则物体不会平衡,此时,实际摩擦力就是最大静摩擦力或动摩擦力。判断物体是否滚动,可同样根据力矩平衡方程求出所需力偶矩,再与最大滚动摩擦力偶相比较后而定。2、只需确定平衡一类问题①选取研究对象;②分别确定平衡范围的两个极限值(此时物体处于平衡的临界状态,摩擦力是最大静摩擦力,平衡范围既可以是力的变化范围,也可以是距离或角度一一一一平衡位置的变化范围),依据相对运动趋势,正确分析摩擦力和滚阻的方向:③完整分析其他受力,依据平衡条件列出平衡方程,结合临界条件给出的物理关系(,),求解未知量。第6章前言一、学习目的:明确材料力学的任务,理解变形体的的基本假设,掌握内力的概念及求截面上内力的方法,应力应变的概念,掌握杆件变形的基本形式。二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容):第一节材料力学的任务和主要研究对象第二节材料力学的基本假设第三节杆件变形的基本形式第四节强度、刚度和稳定性的概念三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1.内力、应力、应变的概念。2.杆件变形的基本形式、变形体的基本假设。(二)教学难点:材料力学的基本假设。(三)教学手段及教学环节略。第7章拉伸和压缩一、学习目的:通过本章的学习应能熟练运用截面法分析杆件轴力,正确绘制轴力图;理解拉、压杆的虎克定律;掌握杆件拉、压时的强度校核和截面设计:了解材料的基本力学性能以及试件拉、压破坏时的现象和原因;了解应力集中的概念。二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容):第一节应力和应变的概念第二节截面法、轴力图第三节拉(压)杆的应力分析第四节许用应力强度条件第五节低碳钢的拉(压)试验第六节拉(压)杆斜截面上的应力,拉压破坏分析第七节应力集中现象第八节拉(压)杆的纵向变形和胡克定律

④ 作出完整的受力分析,由平衡条件求解出物体平衡时需要的摩擦力以及相应接触面间正 压力。 ⑤ 判断物体是否平衡,即根据摩擦定律求出最大静摩擦力,并与平衡所需要的摩擦力 进行比较。若平衡条件求得摩擦力满足 这一关系,说明接触面能提供足够的摩擦力,因而物体能 处于平衡,实际摩擦力就是由平衡条件求得的摩擦力。否则物体不会平衡,此时,实际摩擦力就是 最大静摩擦力或动摩擦力。判断物体是否滚动,可同样根据力矩平衡方程求出所需力偶矩,再与最 大滚动摩擦力偶相比较后而定。 2、只需确定平衡一类问题 ① 选取研究对象; ② 分别确定平衡范围的两个极限值(此时物体处于平衡的临界状态,摩擦力是最大静摩 擦力,平衡范围既可以是力的变化范围,也可以是距离或角度-平衡位置的变化范围),依据相 对运动趋势,正确分析摩擦力和滚阻的方向; ③ 完整分析其他受力,依据平衡条件列出平衡方程,结合临界条件给出的物理关系( , ),求解未知量。 第6章 前言 一、学习目的:明确材料力学的任务,理解变形体的的基本假设,掌握内力的概念及求截面上内力 的方法,应力应变的概念,掌握杆件变形的基本形式。 二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容): 第一节 材料力学的任务和主要研究对象 第二节 材料力学的基本假设 第三节 杆件变形的基本形式 第四节 强度、刚度和稳定性的概念 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1.内力、应力、应变的概念。 2.杆件变形的基本形式、变形体的基本假设。 (二)教学难点: 材料力学的基本假设。 (三)教学手段及教学环节 略。 第7章 拉伸和压缩 一、学习目的:通过本章的学习应能熟练运用截面法分析杆件轴力,正确绘制轴力图;理解拉、压 杆的虎克定律;掌握杆件拉、压时的强度校核和截面设计;了解材料的基本力学性能以及试件拉、 压破坏时的现象和原因;了解应力集中的概念。 二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容): 第一节 应力和应变的概念 第二节 截面法、轴力图 第三节 拉(压)杆的应力分析 第四节 许用应力 强度条件 第五节 低碳钢的拉(压)试验 第六节 拉(压)杆斜截面上的应力,拉压破坏分析 第七节 应力集中现象 第八节 拉(压)杆的纵向变形和胡克定律

第九节拉(压)杆的纵向变形和泊松比第十节简单杆系变形计算三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1.轴向拉伸与压缩的应力。2.强度条件的应用。3.轴向拉伸与压缩的变形。4.材料在拉伸与压缩时的力学性能。5.简单杆系变形计算。(二)教学难点:简单杆系变形计算。(三)教学手段及教学环节采用启发式教学和问题式教学法结合,通过提问,引导学生思考,让学生回答问题。第8章剪切一、学习目的:了解剪切计算中的假定计算法,以及剪切、挤压概念。掌握剪切面积,有效挤压面积及剪应力、挤压应力计算。会设计连接件尺寸与强度校核。二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容):第一节剪切的概念和实例第二节剪力、名义剪应力第四节挤压、挤压应力三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:剪应力、挤压应力计算。(二)教学难点:剪应力、挤压应力计算。(三)教学手段及教学环节略。第9章扭转一、学习目的:了解圆轴扭转变形。掌握剪应力互等定理、受扭轴应力计算方法及转角计算,并能运用其进行轴强度、刚度校核和圆轴尺寸设计。二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容):第一节扭转的概念和实例第二节功率、转速与外力偶矩之间关系第三节扭矩的计算和扭矩图第四节薄壁圆管的扭转剪应力分析、剪应力互等定律和剪切胡克定律第五节圆轴扭转剪应力分析第六节极惯性矩、抗扭截面模量和抗扭刚度第七节圆轴扭转破坏分析第八节圆轴扭转时的强度条件和刚度条件三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:受扭轴应力计算方法。(二)教学难点:

第九节 拉(压)杆的纵向变形和泊松比 第十节 简单杆系变形计算 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1.轴向拉伸与压缩的应力。 2.强度条件的应用。 3.轴向拉伸与压缩的变形。 4.材料在拉伸与压缩时的力学性能。 5.简单杆系变形计算。 (二)教学难点: 简单杆系变形计算。 (三)教学手段及教学环节 采用启发式教学和问题式教学法结合,通过提问,引导学生思考,让学生回答问题。 第8章 剪切 一、学习目的:了解剪切计算中的假定计算法,以及剪切、挤压概念。掌握剪切面积,有效挤压面 积及剪应力、挤压应力计算。会设计连接件尺寸与强度校核。 二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容): 第一节 剪切的概念和实例 第二节 剪力、名义剪应力 第四节 挤压、挤压应力 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 剪应力、挤压应力计算。 (二)教学难点: 剪应力、挤压应力计算。 (三)教学手段及教学环节 略。 第9章 扭转 一、学习目的:了解圆轴扭转变形。掌握剪应力互等定理、受扭轴应力计算方法及转角计算,并能 运用其进行轴强度、刚度校核和圆轴尺寸设计。 二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容): 第一节 扭转的概念和实例 第二节 功率、转速与外力偶矩之间关系 第三节 扭矩的计算和扭矩图 第四节 薄壁圆管的扭转剪应力分析、剪应力互等定律和剪切胡克定律 第五节 圆轴扭转剪应力分析 第六节 极惯性矩、抗扭截面模量和抗扭刚度 第七节 圆轴扭转破坏分析 第八节 圆轴扭转时的强度条件和刚度条件 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 受扭轴应力计算方法。 (二)教学难点:

受扭轴应力计算方法及转角计算及其运用。(三)教学手段及教学环节略。第10章弯曲内力一、学习目的:了解梁的计算简图的典型形式;掌握截面法求指定截面上的内力,用内力方程求内力;熟练掌握绘制内力图的方法。二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容):第一节梁的计算简图,剪力、弯矩及其方程,剪力图和弯矩图第二节弯矩、剪力与分布载荷集度间的关系三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1.剪力和弯矩的符号。2.剪力方程和弯矩方程,剪力图和弯矩图。3.弯矩、剪力与分布载荷集度间的关系在绘制梁的剪力图和弯矩图上的应用。(二)教学难点:弯矩、剪力与分布载荷集度间的关系在绘制梁的剪力图和弯矩图上的应用。(三)教学手段及教学环节上习题课,多做练习。第11章弯曲一、学习目的:掌握纯弯曲时的正应力公式;梁的正应力强度条件及强度计算:矩形截面与工字形截面剪应力的计算公式,常用截面梁的最大剪应力公式:梁的剪应力强度条件;梁的合理截面形式及变截面梁,提高梁抗弯强度的措施。二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容):第一节平面弯曲的概念和实例第二节纯弯曲时的正应力公式、抗弯截面摸量和抗弯刚度、平行移轴公式第三节纯弯曲理论的推广第四节梁按正应力的强度计算第五节矩形和工字形截面梁的弯曲剪应力公式第六节提高梁弯曲强度的措施三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1.弯曲正应力的计算。2.梁的弯曲强度。3.提高梁弯曲强度的措施。(二)教学难点:1.中性轴通过截面形心的结论。2.梁的弯曲剪应力的计算。(三)教学手段及教学环节上习题课,多做练习。第12章弯曲变形一、学习目的:掌握挠度和转角间的关系和挠曲线近似微分方程,会利用叠加法计算梁的挠度和转角,了解提高梁刚度的措施,会计算简单超静定梁

受扭轴应力计算方法及转角计算及其运用。 (三)教学手段及教学环节 略。 第10章 弯曲内力 一、学习目的:了解梁的计算简图的典型形式;掌握截面法求指定截面上的内力,用内力方程求内 力;熟练掌握绘制内力图的方法 。 二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容): 第一节 梁的计算简图,剪力、弯矩及其方程,剪力图和弯矩图 第二节 弯矩、剪力与分布载荷集度间的关系 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1.剪力和弯矩的符号。 2.剪力方程和弯矩方程,剪力图和弯矩图。 3.弯矩、剪力与分布载荷集度间的关系在绘制梁的剪力图和弯矩图上的应用。 (二)教学难点: 弯矩、剪力与分布载荷集度间的关系在绘制梁的剪力图和弯矩图上的应用。 (三)教学手段及教学环节 上习题课,多做练习。 第11章 弯曲 一、学习目的:掌握纯弯曲时的正应力公式;梁的正应力强度条件及强度计算;矩形截面与工字形 截面剪应力的计算公式,常用截面梁的最大剪应力公式; 梁的剪应力强度条件; 梁的合理截面形式 及变截面梁,提高梁抗弯强度的措施。 二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容): 第一节 平面弯曲的概念和实例 第二节 纯弯曲时的正应力公式、抗弯截面摸量和抗弯刚度、平行移轴公式 第三节 纯弯曲理论的推广 第四节 梁按正应力的强度计算 第五节 矩形和工字形截面梁的弯曲剪应力公式 第六节 提高梁弯曲强度的措施 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1.弯曲正应力的计算。 2.梁的弯曲强度。 3.提高梁弯曲强度的措施。 (二)教学难点: 1.中性轴通过截面形心的结论。 2.梁的弯曲剪应力的计算。 (三)教学手段及教学环节 上习题课,多做练习。 第12章 弯曲变形 一、学习目的:掌握挠度和转角间的关系和挠曲线近似微分方程,会利用叠加法计算梁的挠度和转 角,了解提高梁刚度的措施,会计算简单超静定梁

二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容):第一节梁的变形和位移---挠度和转角,梁挠曲线的近似微分方程第二节用积分法求梁的挠度和转角第三节根据梁的叠加原理求梁的挠度和转角,梁的刚度校核第四节简单超静定梁的解法三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1.挠曲线近似微分方程。2.根据梁的叠加原理求梁的挠度和转角。(二)教学难点:根据梁的叠加原理求梁的挠度和转角。(三)教学手段及教学环节多做练习。第13章应力状态理论和强度理论一、学习目的:了解一点应力状态的概念。掌握平面应力的分析方法。掌握四个常用的强度理论,并会对复杂应力状态与构件进行强度校核。二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容):第一节应力状态的概念第二节平面应力下的应力分析一解析法和图解法第三节主应力和主平面第四节三向应力状态下的最大剪应力第五节广义虎克定律第六节强度理论第七节强度理论的应用三、重点、难点提示和教学手段(一)教学重点:1.一点应力状态的确定。2.平面应力状态的分析。3.广义胡克定律。(二)教学难点:复杂应力状态与构件强度校核。(三)教学手段及教学环节多做练习。第14章组合变形下的强度计算一、学习目的:了解组合变形的概念和组合变形研究思路;理解斜弯曲杆的应力和强度计算原理、会应用叠加法对斜弯曲杆,偏心受压(受拉)杆进行强度计算:掌握拉压与弯曲组合变形计算;掌握弯扭组合变形计算。二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容):第一节组合变形的概念和实例第二节梁的斜弯曲时的应力和强度计算第三节拉伸(压缩)与弯曲组合时的应力和强度计算第四节偏心拉伸(压缩)时的应力和强度计算

二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容): 第一节 梁的变形和位移-挠度和转角,梁挠曲线的近似微分方程 第二节 用积分法求梁的挠度和转角 第三节 根据梁的叠加原理求梁的挠度和转角,梁的刚度校核 第四节 简单超静定梁的解法 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1.挠曲线近似微分方程。 2.根据梁的叠加原理求梁的挠度和转角。 (二)教学难点: 根据梁的叠加原理求梁的挠度和转角。 (三)教学手段及教学环节 多做练习。 第13章 应力状态理论和强度理论 一、学习目的:了解一点应力状态的概念。掌握平面应力的分析方法。掌握四个常用的强度理论, 并会对复杂应力状态与构件进行强度校核。 二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容): 第一节 应力状态的概念 第二节 平面应力下的应力分析-解析法和图解法 第三节 主应力和主平面 第四节 三向应力状态下的最大剪应力 第五节 广义虎克定律 第六节 强度理论 第七节 强度理论的应用 三、重点、难点提示和教学手段 (一)教学重点: 1.一点应力状态的确定。 2.平面应力状态的分析。 3.广义胡克定律。 (二)教学难点: 复杂应力状态与构件强度校核。 (三)教学手段及教学环节 多做练习。 第14章 组合变形下的强度计算 一、学习目的:了解组合变形的概念和组合变形研究思路;理解斜弯曲杆的应力和强度计算原理、 会应用叠加法对斜弯曲杆,偏心受压(受拉)杆进行强度计算;掌握拉压与弯曲组合变形计算;掌 握弯扭组合变形计算。 二、课程内容(应了解、掌握和理解的主要内容): 第一节 组合变形的概念和实例 第二节 梁的斜弯曲时的应力和强度计算 第三节 拉伸(压缩)与弯曲组合时的应力和强度计算 第四节 偏心拉伸(压缩)时的应力和强度计算

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《力学》课程教学资源(实验指导)实验力学试验指导.doc

- 《力学》课程教学资源(实验指导)材料力学实验指导.doc

- 《电动力学》课程教学大纲 Electrodynamics.pdf

- 《工程力学》课程教学课件(PPT讲稿)第二篇 材料力学 第11章 组合变形强度计算.ppt

- 《工程力学》课程教学课件(PPT讲稿)第二篇 材料力学 第10章 应力状态和强度理论.ppt

- 《工程力学》课程教学课件(PPT讲稿)第二篇 材料力学 第13章 压杆稳定.ppt

- 《工程力学》课程教学课件(PPT讲稿)第二篇 材料力学 第9章 弯曲变形.ppt

- 《工程力学》课程教学课件(PPT讲稿)第二篇 材料力学 第8章 弯曲应力和强度计算.ppt

- 《工程力学》课程教学课件(PPT讲稿)第二篇 材料力学 第6章 拉伸、压缩与剪切.ppt

- 《工程力学》课程教学课件(PPT讲稿)第二篇 材料力学 第5章 材料力学的基本概念.ppt

- 《工程力学》课程教学课件(PPT讲稿)第二篇 材料力学 第7章 扭转.ppt

- 《工程力学》课程教学课件(PPT讲稿)第一篇 工程静力学 第1章 静力学基本概念和受力分析.ppt

- 《工程力学》课程教学课件(PPT讲稿)第一篇 工程静力学 第4章 空间力系.ppt

- 《工程力学》课程教学课件(PPT讲稿)第一篇 工程静力学 第3章 平面任意力系.ppt

- 《工程力学》课程教学课件(PPT讲稿)第一篇 工程静力学 第2章平面简单力系.ppt

- 内蒙古科技大学:《工程力学》课程模拟考试试题(答案).doc

- 内蒙古科技大学:《工程力学》课程模拟考试试题(题目).doc

- 内蒙古科技大学:《工程力学》课程教学资源(实验指导)材料拉伸和压缩时力学性能测定实验.doc

- 内蒙古科技大学:《工程力学》课程实验教学大纲 Mechanics of Engineering.doc

- 内蒙古科技大学:《工程力学》课程授课教案(讲义)第13章 压杆稳定.doc

- 《结构力学》课程教学大纲 Structural Mechanics.pdf

- 《工程力学》课程教学大纲 Engineering Mechanics.pdf

- 《流体力学》课程实验指导书(静水压强实验、雷诺实验).doc

- 《流体力学》课程教学资源(试卷习题)2013试卷B(题目).doc

- 《流体力学》课程教学资源(试卷习题)2013试卷B(答案).doc

- 《材料力学》课程教学大纲 Material Mechanics A.doc

- 《材料力学》课程授课教案(讲稿,共十三章).doc

- 《材料力学》课程教学实验指导书 Experiments in Mechanics of Materials.pdf

- 《材料力学》课程教学资源(实验指导)材料力学实验(PPT讲稿).ppt

- 《材料力学》课程教学资源(试卷习题)材料力学各章学习指导(含习题答案).pdf

- 《材料力学》课程教学资源(知识点)章节重点、难点和考点解析.pdf

- 《材料力学》课程教学资源(试卷习题)材料力学13-14试卷A(答案).doc

- 《材料力学》课程教学资源(试卷习题)材料力学13-14试卷B(答案).doc

- 《材料力学》课程教学资源(试卷习题)材料力学13-14试卷A(试题).doc

- 《材料力学》课程教学资源(试卷习题)材料力学13-14试卷B(试题).doc

- 《材料力学》课程教学资源(试卷习题)材料力学试卷B(答案).doc

- 《材料力学》课程教学资源(试卷习题)材料力学试卷A(试题).doc

- 《材料力学》课程教学资源(试卷习题)材料力学试卷A(答案).doc

- 《材料力学》课程教学资源(试卷习题)材料力学试卷B(试题).doc

- 《材料力学》课程教学资源(文献资料)科学实验与力学——力学史杂谈之十六.pdf