《给排水管道系统》课程授课教案(教学设计)污水管道设计

教学设计十污水管道的设计章节第11章污水管道系统课程名称给排水管道系统名称11.3污水管道的设计教学给排水专业课程讲授45分钟设计教师时间对象本科生课堂熟悉污水管道的定线、系统的控制点、泵站的设置,管线的位置等;1教学2、掌握污水管道衔接的四种方法及其应用;目的3、了解压力排水管和管渠的衔接。11.3污水管道的设计1、污水管渠的定线与平面布置(10min)(1)概念:在设计区域总平面图上确定污水管道的位置和走向。排水区界排水流域排水流域排水流域教学内容及排水流域分水线教学(2)定线顺序:一般按主千管、千管、支管顺序依次进行。安排(3)定线主要原则:应尽可能地在管线较短和埋深较小的情况下,让最大区域的污水能自流排出。(4)定线影响因素:地形(主要因素)、地质条件、地下构筑物及其他障碍物情况、街道宽度及交通情况等。(5)污水管道的布置形式:低边式布置、周边式布置和穿坊式布置等。2、污水管渠系统控制点和污水泵站设置地点的确定(1)控制点(2min)在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的地点。通常为管道的起点、离出水口最远的点、具有相当深度的工程排出口或某些低洼地区的管道起点等。控制点的标高一方面应根据城市的竖向规划,保证排水区域内各点的污水都能够排出,并考虑发展,在埋深上适当留有余地。另一方面,不能因照顾个别控制点而增加整个管道系统的埋深

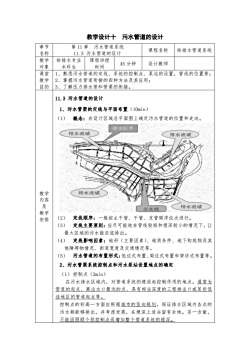

教学设计十 污水管道的设计 章节 名称 第 11 章 污水管道系统 11.3 污水管道的设计 课程名称 给排水管道系统 教学 对象 给排水专业 本科生 课程讲授 时间 45 分钟 设计教师 课堂 教学 目的 1、熟悉污水管道的定线、系统的控制点、泵站的设置,管线的位置等; 2、掌握污水管道衔接的四种方法及其应用; 3、了解压力排水管和管渠的衔接。 教学 内容 及 教学 安排 11.3 污水管道的设计 1、污水管渠的定线与平面布置(10min) (1) 概念:在设计区域总平面图上确定污水管道的位置和走向。 (2) 定线顺序:一般按主干管、干管、支管顺序依次进行。 (3) 定线主要原则:应尽可能地在管线较短和埋深较小的情况下,让 最大区域的污水能自流排出。 (4) 定线影响因素:地形(主要因素)、地质条件、地下构筑物及其 他障碍物情况、街道宽度及交通情况等。 (5) 污水管道的布置形式:低边式布置、周边式布置和穿坊式布置等。 2、污水管渠系统控制点和污水泵站设置地点的确定 (1)控制点(2min) 在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的地点。通常为 管道的起点、离出水口最远的点、具有相当深度的工程排出口或某些低 洼地区的管道起点等。 控制点的标高一方面应根据城市的竖向规划,保证排水区域内各点的 污水都能够排出,并考虑发展,在埋深上适当留有余地。另一方面, 不能因照顾个别控制点而增加整个管道系统的埋深

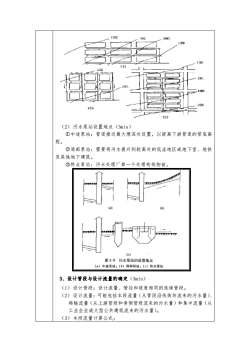

19219019118919L12189<2)(3)(2)污水泵站设置地点(3min)①中途泵站:管道接近最大埋深处设置,以提高下游管道的管底高程。①局部泵站:需要将污水提升到较高处的低洼地区或地下室、地铁及其他地下建筑。终点泵站:污水处理厂第一个处理构筑物前。(b)(c)图3-9污水泵站的设置地点(α)中途泵站:(6)局部泵站:(e)终点泵站3、设计管段与设计流量的确定(3min)(1)设计管段:设计流量、管径和坡度相同的连续管段。(2)设计流量:可能包括本段流量(从管段沿线街坊流来的污水量)、转输流量(从上游管段和旁侧管段流来的污水量)和集中流量(从工业企业或大型公共建筑流来的污水量)。(3)本段流量计算公式:

(2)污水泵站设置地点(3min) ○1 中途泵站:管道接近最大埋深处设置,以提高下游管道的管底高 程。 ○2 局部泵站:需要将污水提升到较高处的低洼地区或地下室、地铁 及其他地下建筑。 ○3 终点泵站:污水处理厂第一个处理构筑物前。 3、设计管段与设计流量的确定(3min) (1)设计管段:设计流量、管径和坡度相同的连续管段。 (2)设计流量:可能包括本段流量(从管段沿线街坊流来的污水量)、 转输流量(从上游管段和旁侧管段流来的污水量)和集中流量(从 工业企业或大型公共建筑流来的污水量)。 (3)本段流量计算公式:

n·pq1=F-9-K.,90 =86400式中:q一设计管段的本段流量,L/s;F设计管段服务的街区面积,hm;K一综合生活污水量总变化系数:Qo一本段单位面积的平均流量,即比流量,L/(s·hm);n一综合生活污水定额,L/(人·d);p一人口密度,L/hm。4、污水管道在街道上的位置(3min)污水管道等各种管线应尽量布置在人行道、非机动车道和绿化带下。各种管线布置发生矛盾时,互让的原则是:新建让已建的、临时让永久的、小管让大管、压力管让重力流管、可弯管让不可弯管、检修次数少的让检修次数多的。排水管道与其他地下管渠、建筑物、构筑物等相互间的位置应符合下列要求:①敷设和检修管道时,不应相互影响;②排水管道损坏时,不应影响附近建筑物、构筑物的基础,不应污染生活饮用水;③污水管道、合流管道与生活给水管道交叉时,应敷设在生活给水管道以下;再生水管道应敷设在生活给水管道以下,宜敷设在合流管道和污水管道以上。③排水管道与其他管线水平或垂直的最小净距可按当地城镇道路综合规划确定,也可按《室外排水设计规范》中附录B规定采用。5、污水管渠的衔接(1)街接原则(2min)①尽可能提高下游管段的高程,以减小管道埋深,降低造价;①无论采用哪种衔接方法,下游管段起端的水面和管底标高都不得高于上游管段终端的水面和管底标高。(2)重力流排水管道街接方法(12min)(a)管顶平接(b)水面平接(c)管底平接

1 0 0 , 86400 z n p q F q K q 式中:q1—设计管段的本段流量,L/s; F—设计管段服务的街区面积,hm2; Kz—综合生活污水量总变化系数; q0—本段单位面积的平均流量,即比流量,L/(s·hm2); n—综合生活污水定额,L/(人·d); p—人口密度,L/hm2。 4、污水管道在街道上的位置(3min) 污水管道等各种管线应尽量布置在人行道、非机动车道和绿化带下。 各种管线布置发生矛盾时,互让的原则是:新建让已建的、临时让永久 的、小管让大管、压力管让重力流管、可弯管让不可弯管、检修次数少 的让检修次数多的。 排水管道与其他地下管渠、建筑物、构筑物等相互间的位置应符合 下列要求: ○1 敷设和检修管道时,不应相互影响; ○2 排水管道损坏时,不应影响附近建筑物、构筑物的基础,不应污 染生活饮用水; ○3 污水管道、合流管道与生活给水管道交叉时,应敷设在生活给水 管道以下; ○4 再生水管道应敷设在生活给水管道以下,宜敷设在合流管道和污 水管道以上。 ○5 排水管道与其他管线水平或垂直的最小净距可按当地城镇道路综 合规划确定,也可按《室外排水设计规范》中附录 B 规定采用。 5、污水管渠的衔接 (1)衔接原则(2min) ○1 尽可能提高下游管段的高程,以减小管道埋深,降低造价; ○2 无论采用哪种衔接方法,下游管段起端的水面和管底标高都不得 高于上游管段终端的水面和管底标高。 (2)重力流排水管道衔接方法(12min) (a)管顶平接 (b) 水面平接 (c)管底平接

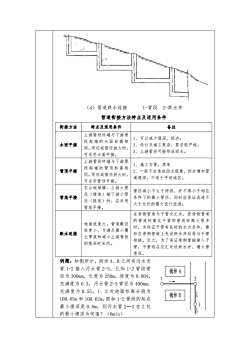

(d)管道跌水连接1-管段2-跌水井管道衔接方法特点及适用条件衔接方法备注特点及适用条件上游管段终端与下游管1、可以减少埋深,经济;段起端的水面标高相水面平接2、设计及施工复杂,要求较严格;同。同径或管径放大时,3、上游管段可能形成回水。可采用水面平接。上游管段终端与下游管1、施工方便,简单段起端的管顶标高相管顶平接2、一般不会造成回水现象,但会增加管同。同径或管径放大时,道埋深,不适于平坦地区。可采用管顶平接。在山地城镇,上游大管管径减小不大于两级,并不得小于相应径(缓坡)接下游小管管底平接条件下的最小管径,同时应保证流速不径(陡坡)时,应采用大于允许的最大设计流速;管底平接。在旁侧管道与干管交汇处,若旁侧管道的管底标高比干管的管底标高大很多地面坡度大,管道敷设时,为保证干管有良好的水力条件,最坡度小,为满足最小覆跌水连接好在旁侧管道上先设跌水井后再与干管土厚度和减小上游管段相接。反之,为了保证旁侧管能接入于的埋深时采用。管,干管则在交汇处设跌水井,增大管埋深。例题:如图所示,街坊A、B之间有污水支管1-2接入污水管2-3,已知1-2管段管街坊 A径为300mm,长度为250m,坡度为0.004,2充满度为0.3,污水管2-3管径为400mm,-充满度为0.55。1、2处地面标高分别为街坊B100.85m和100.62m。假如1-2管段的起点最小埋深是0.8m,则污水管2一3在2处的最小埋深为何值?(6min)

(d)管道跌水连接 1-管段 2-跌水井 管道衔接方法特点及适用条件 衔接方法 特点及适用条件 备注 水面平接 上游管段终端与下游管 段起端的水面标高相 同。同径或管径放大时, 可采用水面平接。 1、可以减少埋深,经济; 2、设计及施工复杂,要求较严格; 3、上游管段可能形成回水。 管顶平接 上游管段终端与下游管 段起端的管顶标高相 同。同径或管径放大时, 可采用管顶平接。 1、施工方便,简单 2、一般不会造成回水现象,但会增加管 道埋深,不适于平坦地区。 管底平接 在山地城镇,上游大管 径(缓坡)接下游小管 径(陡坡)时,应采用 管底平接。 管径减小不大于两级,并不得小于相应 条件下的最小管径,同时应保证流速不 大于允许的最大设计流速; 跌水连接 地面坡度大,管道敷设 坡度小,为满足最小覆 土厚度和减小上游管段 的埋深时采用。 在旁侧管道与干管交汇处,若旁侧管道 的管底标高比干管的管底标高大很多 时,为保证干管有良好的水力条件,最 好在旁侧管道上先设跌水井后再与干管 相接。反之,为了保证旁侧管能接入干 管,干管则在交汇处设跌水井,增大管 埋深。 例题:如图所示,街坊 A、B 之间有污水支 管 1-2 接入污水管 2-3,已知 1-2 管段管 径为 300mm,长度为 250m,坡度为 0.004, 充满度为 0.3,污水管 2-3 管径为 400mm, 充满度为 0.55。1、2 处地面标高分别为 100.85m 和 100.62m。假如 1-2 管段的起点 最小埋深是 0.8m,则污水管 2—3 在 2 处 的最小埋深为何值?(6min)

(3)压力排水管的衔接(2min)①应在管道的高点和每隔一定距离处设置排气装置;②应在管道的低点和每隔一定距离处设置排空装置;③应有消能设施;④根据计算确定是否设置支墩。(4)管渠的衔接(2min)①渠道接入涵洞时,应考虑断面收缩、流速变化等因素造成明渠水面雍高的影响;涵洞两端应设挡土墙,并应设护坡或和护底;②涵洞断面应按渠道水面达到的设计超高时的泄水量计算,涵洞宜做成方形,如为圆形时,管底可适当低于渠底,其降低部分不计入过水断面:③渠道和管道连接处应设挡土墙等衔接设施,渠道接入管道处应设格栅;④明渠转弯处,其中心线的弯曲半径不宜小于设计水面宽度的2.5倍。教学重点:污水管道的定线、系统的控制点、泵站的设置,管线的位置;教学难点:污水管道衔接的四种方法及其应用。教学对策:重点(1)采用图片、工程实例图对所介绍的基本理论进行直观的讲授,使与学生能将理论与实际工程建立联系;难点(2)污水管道四种衔接方法及其应用的讲授主要通过课堂中引入工程对策实例即对所介绍的内容进行运用,使学生掌握管道衔接的相关计算。而后,通过预留练习题的方式,让学生在课下掌握和继续巩固该类计算问题。教学采用板书为主,多媒体为辅,二者相结合的教学方法,在基本概念和公方法式的讲述过程中主要采用板书,图片演示、例题等内容的讲授主要采用与多媒体课件展示。手段习题:在某城镇污水管道设计中,各管道水力要素及各检查井处地面高程如图所示。若1点处管道B15ULY埋深为2.5m,则3点处管道作业埋深为多少?及DN600DNG0O8.05-0.825课外Md-051hd-8.50资源r-l1n/s2-20m/sL:10m推荐L-190

(3)压力排水管的衔接(2min) ○1 应在管道的高点和每隔一定距离处设置排气装置; ○2 应在管道的低点和每隔一定距离处设置排空装置; ○3 应有消能设施; ○4 根据计算确定是否设置支墩。 (4)管渠的衔接(2min) ○1 渠道接入涵洞时,应考虑断面收缩、流速变化等因素造成明渠水 面雍高的影响;涵洞两端应设挡土墙,并应设护坡或和护底; ○2 涵洞断面应按渠道水面达到的设计超高时的泄水量计算,涵洞宜 做成方形,如为圆形时,管底可适当低于渠底,其降低部分不计入过水 断面; ○3 渠道和管道连接处应设挡土墙等衔接设施,渠道接入管道处应设 格栅; ○4 明渠转弯处,其中心线的弯曲半径不宜小于设计水面宽度的 2.5 倍。 重点 与 难点 对策 教学重点:污水管道的定线、系统的控制点、泵站的设置,管线的位置; 教学难点:污水管道衔接的四种方法及其应用。 教学对策: (1) 采用图片、工程实例图对所介绍的基本理论进行直观的讲授,使 学生能将理论与实际工程建立联系; (2) 污水管道四种衔接方法及其应用的讲授主要通过课堂中引入工程 实例即对所介绍的内容进行运用,使学生掌握管道衔接的相关计 算。而后,通过预留练习题的方式,让学生在课下掌握和继续巩 固该类计算问题。 教学 方法 与 手段 采用板书为主,多媒体为辅,二者相结合的教学方法,在基本概念和公 式的讲述过程中主要采用板书,图片演示、例题等内容的讲授主要采用 多媒体课件展示。 作业 及 课外 资源 推荐 习题:在某城镇污水管道设计中,各管道水力要素及各检查井处地面高 程如图所示。若 1 点处管道 埋深为 2.5m,则 3 点处管道 埋深为多少?

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 《给排水管道系统》课程授课教案(教学设计)合流制管渠设计流量的确定.pdf

- 《给排水管道系统》课程授课教案(教学设计)雨水管渠设计流量的确定.pdf

- 《给排水管道系统》课程授课教案(教学设计)用水量计算.pdf

- 《给排水管道系统》课程授课教案(教学设计)工业给水系统.pdf

- 《给排水管道系统》课程授课教案(教学方案).pdf

- 《给排水管道系统》课程设计教学大纲 The Preliminary design for Pipeline Network of Water and Wastewater.pdf

- 《给排水管道系统》课程考试大纲(给水排水管网工程).pdf

- 《给排水管道系统》课程教学大纲 Pipeline Network of Water and Wastewater.pdf

- 《建筑给水排水工程》课程教学资源(PPT课件)第九章 其它设施简介.ppt

- 《建筑给水排水工程》课程教学资源(PPT课件)第五章 室内消防给水系统 1/2(不含演示动画).ppt

- 《建筑给水排水工程》课程教学资源(PPT课件)第二章 建筑内部给水工程.ppt

- 《建筑给水排水工程》课程教学资源(PPT课件)第八章 室内热水供应系统(不含演示动画).ppt

- 《建筑给水排水工程》课程教学资源(PPT课件)第五章 室内消防给水系统 2/2(不含演示动画).ppt

- 《建筑给水排水工程》课程教学资源(PPT课件)第七章 雨水排水系统.ppt

- 《建筑给水排水工程》课程教学资源(PPT课件)第六章 建筑内部排水系统(不含演示动画).ppt

- 《建筑给水排水工程》课程教学资源(PPT课件)第三章 增压贮水设备(无演示动画).ppt

- 《建筑给水排水工程》课程教学资源(PPT课件)第四章 建筑内部给水系统的计算.ppt

- 《建筑给水排水工程》课程教学资源(PPT课件)第一章 绪论.ppt

- 《建筑给水排水工程》课程教学资源(文献资料)给水排水设计指南.pdf

- 《建筑给水排水工程》课程教学大纲 Engineering of Water Supply and Drainage for Building.pdf

- 《给排水管道系统》课程授课教案(教学设计)雨水调蓄池.pdf

- 《给排水管道系统》课程授课教案(教学设计)排水系统总论.pdf

- 《给排水管道系统》课程授课教案(教学设计)污水管道计算.pdf

- 《给排水管道系统》课程授课教案(教学设计)输水管渠计算.pdf

- 《给排水管道系统》课程授课教案(教学设计)分区给水的能量分析.pdf

- 《给排水管道系统》课程授课教案(教学设计)给水系统的水压关系.pdf

- 《给排水管道系统》课程授课教案(教学设计)水塔与清水池容积计算.pdf

- 《给排水管道系统》课程授课教案(教学设计)沿线流量与节点流量.pdf

- 《工程地质与水文地质》课程教学大纲 Engineering geology and hydrogeology(含考试大纲).doc

- 《工程地质与水文地质》课程野外实习指导书.doc

- 《工程地质与水文地质》课程教学资源(PPT课件)绪论(石河子大学:李刚).ppt

- 《工程地质与水文地质》课程教学资源(PPT课件)地质罗盘,地质图.ppt

- 《工程地质与水文地质》课程教学资源(PPT课件)第一章 地球的基本知识(图片集).ppt

- 《工程地质与水文地质》课程教学资源(PPT课件)火山及三大岩石(图片集).ppt

- 《工程地质与水文地质》课程教学资源(PPT课件)第五章 地下水概论.ppt

- 《工程地质与水文地质》课程教学资源(PPT课件)第十五章 环境地质问题(图片集).ppt

- 《工程地质与水文地质》课程教学资源(PPT课件)第四章 自然地质作用(图片集).ppt

- 《工程地质与水文地质》课程教学资源(PPT课件)第二章 岩石(矿物).ppt

- 《工程地质与水文地质》课程教学资源(PPT课件)第七章 不同含水介质中的地下水.ppt

- 《工程地质与水文地质》课程教学资源(PPT课件)第六章 地下水运动与动态.ppt