西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第六讲 无线抗干扰和抗衰落技术

第六讲无线抗衰落 和抗干扰技术

第六讲 无线抗衰落 和抗干扰技术

内容 C8 冬无线交织技术 冬信道均衡技术 Mobile Communication Theory 2

2 内容 无线交织技术 信道均衡技术 Mobile Communication Theory

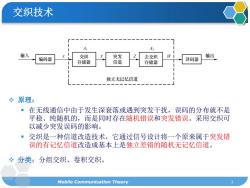

交织技术 A 输入 X 交织 突发 去交织 W 输出 编码器 存储器 信道 存储器 译码器 独立无记忆信道 冬原理: ■在无线通信中由于发生深衰落或遇到突发干扰,误码的分布就不是 平稳、纯随机的,而是同时存在随机错误和突发错误。采用交织可 以减少突发误码的影响。 交织是一种信道改造技术,它通过信号设计将一个原来属于突发错 误的有记忆信道改造成基本上是独立差错的随机无记忆信道。 ”分类:分组交织、卷积交织。 Mobile Communication Theory

3 交织技术 原理: 在无线通信中由于发生深衰落或遇到突发干扰,误码的分布就不是 平稳、纯随机的,而是同时存在随机错误和突发错误。采用交织可 以减少突发误码的影响。 交织是一种信道改造技术,它通过信号设计将一个原来属于突发错 误的有记忆信道改造成基本上是独立差错的随机无记忆信道。 分类:分组交织、卷积交织。 Mobile Communication Theory

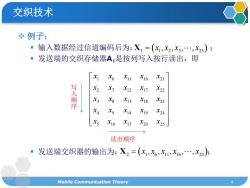

交织技术 必例子: ■输入数据经过信道编码后为:X1=(x1,x2,x3,…,x25); ■发送端的交织存储器A是按列写入按行读出,即 X X1 X16 X21 写入顺序 X2 X7 X12 X17 X22 X3 Xg X13 X18 X23 XA Xg X14 X19 X24 X10 X15 X20 X25 读出顺序 ■发送端交织器的输出为:X2=(x1,X6,X1,X16,…,X25) Mobile Communication Theory 4

4 例子: 输入数据经过信道编码后为: ; 发送端的交织存储器A1是按列写入按行读出,即 发送端交织器的输出为: ; 交织技术 Mobile Communication Theory 1 6 11 16 21 2 7 12 17 22 3 8 13 18 23 4 9 14 19 24 5 10 15 20 25 xxx x x xxx x x xxx x x xxx x x xx x x x 读出顺序 写入顺序 ( ) 1 1 2 3 25 X = xxx x ,,,, ( ) 2 1 6 11 16 25 X = xxx x x ,, , ,,

交织技术 ■假设信道受到两个突发干扰,接收端的输入信号为: X3=(,元6,1,16,元21X2,…,元g,元3,元18,元23,4,),…,X25) ·接收端的交织存储器A是按行写入按列读出,即 写入顺序 无 6 无6 X2 X7 X12 X17 X22 X3 xg x13 X18 X24 读出顺序 X14 X19 X10X15 X20 X25」 ■接收端交织器的输出为: X4=(元,x2,X3,元4,X5,元6,X7,元8,元9,X10,11,12? X13,X14,X15,元16,X17,X1819,X20,X21,X22,X233X24,X25) Mobile Communication Theory

5 假设信道受到两个突发干扰,接收端的输入信号为: 接收端的交织存储器A2是按行写入按列读出,即 接收端交织器的输出为: 交织技术 Mobile Communication Theory 8 13 18 2 2 7 12 17 22 3 14 19 24 5 10 15 20 2 1 6 11 16 2 3 4 1 5 9 xx x x x x xxx x x xx x x x xxx x x x x xx 写入顺序 读出顺序 X3 = ( xxx x x 1 6 11 ,, , , ,,,, , , ,,,, 16 21 x x 2 x xx 8 13 1 xxx 8 23 4 9 25 ) ( ) 4 23 5 7 1 6 11 16 10 12 14 15 17 19 20 2 4 8 9 13 18 1 22 24 25 23 ,,,,,,,,, , , , ,,,,,,,,,,,, x x xx x x xx x x x x xx x xx x xx x x x x x X =

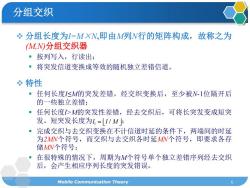

分组交织 分组长度为=MXN,即由M列W行的矩阵构成,故称之为 M,W分组交织器 ·按列写入,行读出: ■将突发信道变换成等效的随机独立差错信道。 特性 ■任何长度≤M的突发差错,经交织变换后,至少被N-1位隔开后 的一些独立差错; ■任何长度>M的突发性差错,经去交织后,可将长突发变成短突 发。短突发长度为1=1/M: ·完成交织与去交织变换在不计信道时延的条件下,两端间的时延 为2MN个符号,而交织与去交织各时延N个符号,即要求各存 储MN个符号; 在很特殊的情况下,周期为M个符号单个独立差错序列经去交织 后,会产生相应序列长度的突发错误。 Mobile Communication Theory

6 分组交织 分组长度为l=M×N,即由M列N行的矩阵构成,故称之为 (M,N)分组交织器 按列写入,行读出; 将突发信道变换成等效的随机独立差错信道。 特性 任何长度l≤M的突发差错,经交织变换后,至少被N-1位隔开后 的一些独立差错; 任何长度l>M的突发性差错,经去交织后,可将长突发变成短突 发。短突发长度为 ; 完成交织与去交织变换在不计信道时延的条件下,两端间的时延 为2MN个符号,而交织与去交织各时延MN个符号,即要求各存 储MN个符号; 在很特殊的情况下,周期为M个符号单个独立差错序列经去交织 后,会产生相应序列长度的突发错误。 Mobile Communication Theory 1 l lM = /

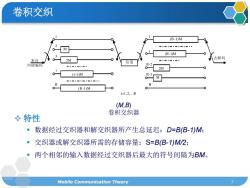

卷积交织 (B-1)M 2 (B-i)M 0 3 来自 2M 去解码 信道 纠错编码 B-2 2M 0 (i-1)M B-1 (B-1)M a 0 i=l,2,.B (M,B) 卷积交织器 特性 ·数据经过交织器和解交织器所产生总延迟:D=B(B-1)M: 交织器或解交织器所需的存储容量:S=B(B-1)M2: 两个相邻的输入数据经过交织器后最大的符号间隔为BM。 Mobile Communication Theory

7 卷积交织 Mobile Communication Theory 特性 数据经过交织器和解交织器所产生总延迟:D=B(B-1)M; 交织器或解交织器所需的存储容量:S=B(B-1)M/2; 两个相邻的输入数据经过交织器后最大的符号间隔为BM。 (M,B) 卷积交织器

卷积交织 例1:B=2,M=3 。2 (M,B)卷积交织器 米自 2M☐ 信道 (i-1)M i=1,2.B 输入序列: (B-1)M 0 一组 二组 三组 总延迟: 0,1 2,3 4,5 D=B(B-1)M=6 6,7 8,9 10,11 交织(解交织)器存储容量: 12,13 14,15 16,17 S=B(B-1)M/2=3 输出序列: 组 二组 三组 0,0 2,0 4,0 6和5的距离为4: 8,3 10,⑤ 6和7的距离为B×M=6 12,7 14,9 16,11 Mobile Communication Theory 8

8 卷积交织 Mobile Communication Theory 例1:B=2, M=3 (M,B) 卷积交织器 6和5的距离为4; 6和7的距离为 B×M=6 总延迟: D=B(B-1)M=6 交织(解交织)器存储容量: S=B(B-1)M/2=3

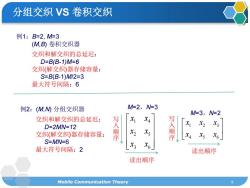

分组交织VS卷积交织 例1:B=2,M=3 (M,B)卷积交织器 交织和解交织的总延迟: D=B(B-1)M=6 交织(解交织)器存储容量: S=B(B-1)MW2=3 最大符号间隔:6 例2:(M,)分组交织器 M=2,N=3 M=3,N=2 交织和解交织的总延迟: X 4 D=2MN=12 X2 X3 交织(解交织)器存储容量: 序 X2 5 写入顺 XA X6】 S=MN-6 最大符号间隔:2 X3 读出顺序 读出顺序 Mobile Communication Theory

9 分组交织 VS 卷积交织 Mobile Communication Theory 例2:(M,N) 分组交织器 例1:B=2, M=3 (M,B) 卷积交织器 交织和解交织的总延迟: D=B(B-1)M=6 交织(解交织)器存储容量: S=B(B-1)M/2=3 最大符号间隔:6 交织和解交织的总延迟: D=2MN=12 交织(解交织)器存储容量: S=MN=6 最大符号间隔:2 123 456 xxx xxx 写入顺序 读出顺序 M=3,N=2 1 4 2 5 3 6 x x x x x x 写入顺序 读出顺序 M=2,N=3

内容 无线交织技术 信道均衡技术 Mobile Communication Theory 10

10 内容 无线交织技术 信道均衡技术 Mobile Communication Theory

按次数下载不扣除下载券;

注册用户24小时内重复下载只扣除一次;

顺序:VIP每日次数-->可用次数-->下载券;

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第五讲 无线分集技术.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第四讲 无线调制技术.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第三讲 无线信源与信道编码.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第二讲 移动通信信道.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第一讲 无线通信概述(主讲:高洋).pdf

- 西安电子科技大学:《毫米波雷达综合实验》课程教学资源(课件讲稿)第7讲 生命体征检测实验.pdf

- 西安电子科技大学:《毫米波雷达综合实验》课程教学资源(课件讲稿)第6讲 毫米波雷达检测、跟踪原理及实验.pdf

- 西安电子科技大学:《毫米波雷达综合实验》课程教学资源(课件讲稿)第5讲 毫米波雷达测角原理及实验.pdf

- 西安电子科技大学:《毫米波雷达综合实验》课程教学资源(课件讲稿)第4讲 毫米波雷达测速原理及实验.pdf

- 西安电子科技大学:《毫米波雷达综合实验》课程教学资源(课件讲稿)第3讲 毫米波雷达测距原理及实验.pdf

- 西安电子科技大学:《毫米波雷达综合实验》课程教学资源(课件讲稿)第2讲 毫米波雷达综合实验平台介绍.pdf

- 西安电子科技大学:《毫米波雷达综合实验》课程教学资源(课件讲稿)第1讲 雷达原理及其应用简介(主讲:杨明磊).pdf

- 西安电子科技大学:LTCC材料在T/R组件中的应用与发展趋势(主讲:徐自强).pdf

- 兰州交通大学:《电子电路实践》课程教学资源(授课课件)EDA技术实验4:Verilog语言.pdf

- 兰州交通大学:《电子电路实践》课程教学资源(授课课件)EDA技术实验3:EDA开发.pdf

- 兰州交通大学:《电子电路实践》课程教学资源(授课课件)EDA技术实验2:FPGA/CPLD结构与应用.pdf

- 兰州交通大学:《电子电路实践》课程教学资源(授课课件)电子工艺实习3:PCB设计与制作.pdf

- 兰州交通大学:《电子电路实践》课程教学资源(授课课件)EDA技术实验1:课程概述.pdf

- 兰州交通大学:《电子电路实践》课程教学资源(授课课件)电子工艺实习2:收音机的组装与调试.pdf

- 兰州交通大学:《电子电路实践》课程教学资源(授课课件)电子工艺实习1:数字万用表的组装与调试.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第七讲 蜂窝移动多址接入技术.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第八讲 2G蜂窝移动通信系统.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第九讲 3G蜂窝移动通信系统概述.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第十讲 WCDMA移动通信系统.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第十一讲 TD-SCDMA移动通信系统.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第十二讲 CDMA2000移动通信系统.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第十三讲 HSPA网络技术.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第十四讲 LTE(LTE-A)移动通信系统.pdf

- 西安电子科技大学:《移动通信系统》课程教学课件(讲稿)第十五讲 总结与复习.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第一章 通信网络概论 1.1 通信网络的构成(主讲:王玺钧).pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第一章 通信网络概论 1.2 协议体系与分层 1.3 通信网络的基本理论问题.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第一章 通信网络概论 1.3 通信网络中的数学基础.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第二章 端到端的传输协议 2.1 组帧技术.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第二章 端到端的传输协议 2.2 链路层的差错控制技术.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第二章 端到端的传输协议 2.3 标准数据链路控制协议及其初始化.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第二章 端到端的传输协议 2.4 网络层和运输层的点对点传输协议.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第三章 网络的时延分析(时延模型)3.1 Introduction to Queues and Queueing Theory.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第三章 网络的时延分析(时延模型)3.2 Basic Queue Theory.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第四章 多址技术(多址接入协议)4.1 多址协议概述.pdf

- 西安电子科技大学:《通信网络基础》课程教学资源(讲义)第四章 多址技术(多址接入协议)4.2 随机多址接入协议.pdf